【親子で実践】仙台育英・吉川投手に学ぶ「怪我をしない」投球フォーム習得ドリル|少年野球で陥りがちな悪癖を徹底改善

少年野球で「怪我」はもう見たくない!その原因、ご存知ですか?

「ナイスボール!」

青空に響く、我が子の元気な声。一生懸命に白球を追いかける姿は、親にとって何物にも代えがたい宝物ですよね。

でも、その一方でこんな不安が頭をよぎることはありませんか?

「あんなに腕を振って、肘や肩は大丈夫だろうか…」

「最近、投げた後に少し痛いって言ってたな…」

「自己流のフォームで、将来、大きな怪我に繋がったりしないだろうか…」

特に、野球経験のないお父さんにとっては、お子さんのフォームが良いのか悪いのか判断がつかず、ただただ「怪我だけはしないでくれ」と祈るような気持ちで見守っている、という方も多いのではないでしょうか。

その気持ち、痛いほどよく分かります。

この記事では、そんな保護者の皆さんが抱えるリアルな悩みの核心に、同じ目線を持つ2人の野球パパの会話を通してお答えします。

まずは、この記事の要点をまとめた以下の音声(約6分)を、ぜひ気軽に聞いてみてください。 きっと「そうそう!」と頷いてしまうポイントが見つかるはずです。

音声をお聞きいただき、ありがとうございます。

「うちの子の投げ方、やっぱり気になるな…」

「スマホでチェックする方法って、具体的にどうやるの?」

「家でできるドリル、もっと詳しく知りたい!」

そう感じた方も多いのではないでしょうか。

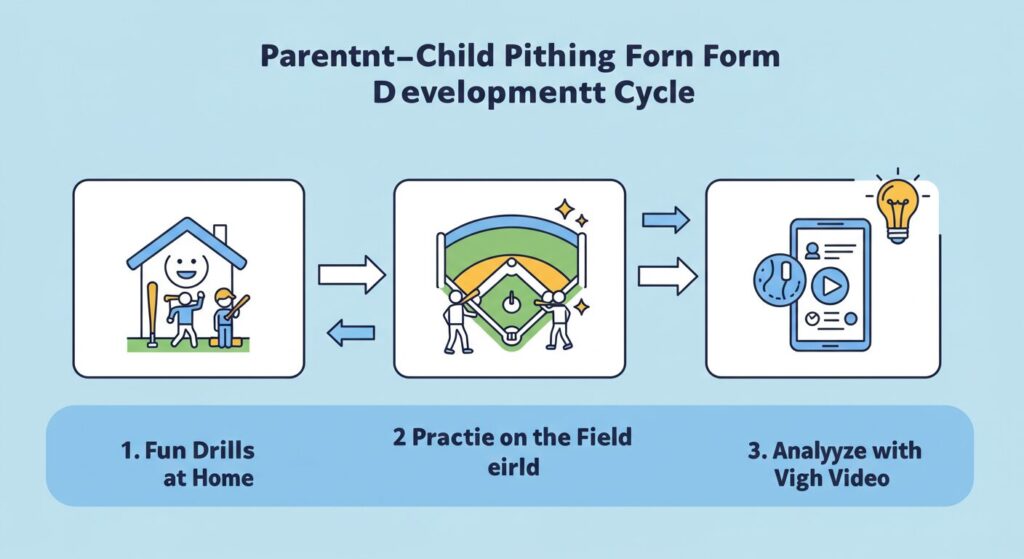

ここからの本文では、音声でお伝えした内容をさらに深く、そして具体的な手順を写真や図解を交えて徹底的に解説していきます。

この記事を最後まで読めば、

- なぜ少年野球で投球による怪我が多発するのか、その根本的な原因が分かります。

- 仙台育英・吉川投手のフォームから、怪我をしない投げ方のヒントが得られます。

- 野球未経験の親でもできる、我が子のフォームチェックの具体的なポイントが分かります。

- 親子で楽しく、かつ安全に取り組めるフォーム改善ドリルを学ぶことができます。

上手くなることの前に、まず「怪我をしないこと」。

それこそが、本当の意味での上達への一番の近道なのですから。

なぜ少年野球で投球の怪我が多発するのか? – 親が知るべき3つの原因

子供達が「肩が痛い」「肘が痛い」と訴える時、それは単なる偶然ではありません。その背景には、必ず明確な原因が潜んでいます。問題を解決するためには、まずその原因を正しく理解することが不可欠です。

1. 投球過多(投げすぎ)のリスクと「球数制限」の重要性

「とにかくたくさん投げて、肩を強くするんだ!」

一昔前は、そんな根性論がまかり通っていました。しかし、現代のスポーツ医学では、これは明確に否定されています。成長期の子供の肩や肘は、まだ軟骨や骨が柔らかく、大人のように強靭ではありません。過度な投球は、そのデリケートな組織を少しずつ傷つけ、やがて「野球肘」や「野球肩」といった深刻な投球障害を引き起こす最大の原因となります。

あるデータでは、練習時間が週に20時間を超える投手は、実に90%近くが肩や肘を痛めていたという衝撃的な報告もあります。

この問題に対し、メジャーリーグ(MLB)とUSA Baseballが共同で提唱しているのが「Pitch Smart(ピッチ・スマート)」というガイドラインです。これは、科学的根拠に基づいた、年代別の投球数や休息日数の指針です。

| 年齢 | 1試合の投球数上限 | 必要な休息日数 |

| 9~10歳 | 75球 | 66球以上投げたら4日 |

| 11~12歳 | 85球 | 66球以上投げたら4日 |

| 13~14歳 | 95球 | 66球以上投げたら4日 |

(※休息日数は投球数に応じて細かく規定されています)

また、日本の全日本軟式野球連盟(JSBB)も、小学生は「1日70球以内」、中学生は「1日100球以内」という独自の球数制限を設けています。

大切なのは、「投げ込みが足りないからコントロールが悪いんだ」と安易に結論づけるのではなく、「限られた球数の中で、いかに質の高い練習をするか」という視点に切り替えること。まずは、お子さんのチームがこうしたガイドラインを意識しているか、確認することから始めてみましょう。

2. 身体の未熟さと柔軟性の欠如

ボールを投げるという動作は、腕だけで行っているわけではありません。地面を蹴る力(①下半身)が、体幹(②お腹周りや背中)を通じて伝わり、それが肩、肘、手首(③上半身)へと連動して、最終的にボールに力が伝わります。

しかし、成長期の子供達は、まだこの「力の連動」がスムーズに行えません。特に、肩甲骨周りや股関節周りの柔軟性が低いと、体全体を使ったダイナミックな動きができず、どうしても腕の力だけに頼った「手投げ」になりがちです。

これは、ホースの途中でねじれや詰まりがあると、先端から勢いよく水が出ないのと同じ原理です。体のどこかが硬いと、力の伝達がそこで滞ってしまい、末端である肩や肘に過剰な負担が集中してしまうのです。

日頃からストレッチを取り入れたり、野球以外の多様な運動(鬼ごっこやジャングルジムなども立派なトレーニングです!)で体を動かしたりすることが、結果的に怪我の予防に繋がります。

3. 最大の原因は「不適切な投球フォーム」にある

そして、投げすぎや体の硬さ以上に、怪我に直結する最大の要因が「非効率な投球フォーム」です。

具体的には、以下のような「悪癖」が代表的です。

- 肘下がり: ボールを投げる際に、肘が肩のラインよりも低い位置にある状態。肩や肘の内側に極度のストレスがかかります。

- 体の開きが早い: ボールをリリースする前に、胸がキャッチャー方向を向いてしまう状態。下半身で作った力が上半身に伝わる前に逃げてしまい、それを補おうと腕を無理に振るため、肩肘を痛める原因になります。

- 手投げ: 下半身や体幹を使えず、腕の力だけで投げてしまうこと。球速が出ないだけでなく、疲労もたまりやすく、怪我のリスクが非常に高くなります。

これらのフォームは、いわば「燃費の悪い車」のようなもの。同じ距離を走るのに、多くのガソリン(=体力や筋力)を無駄遣いし、エンジン(=肩や肘)にも大きな負担をかけてしまいます。

逆に言えば、正しいフォームを身につけることこそが、パフォーマンスの向上(球速アップ、コントロール改善)と、怪我の予防を両立させる、最も効果的で本質的な解決策なのです。

理想のモデル!仙台育英・吉川陽大投手のフォームを徹底分析

では、「怪我をしにくい正しいフォーム」とは、一体どんなフォームなのでしょうか。その具体的なイメージを掴むために、私たちの理想のモデル、仙台育英の吉川陽大投手のピッチングを見ていきましょう。

1. 力みなく、効率的に力を伝える「しなやかさ」

吉川投手の最大の魅力は、その「しなやかさ」にあります。彼のフォームからは、いわゆる「力んで投げている」という印象を全く受けません。常にリラックスしているように見えながら、リリース(ボールを離す)の瞬間に、爆発的な力をボールに凝縮させています。

このしなやかさの背景には、彼のアスリートとしてのルーツが関係しています。彼の父は女子バレーボール元日本代表監督、母も元日本代表選手(リベロ)という、まさにエリート一家。吉川投手自身も、角度をつけて上から投げ下ろすフォームは「バレーボールのスパイクをイメージしている」と語っています。

バレーのスパイクも、野球の投球も、腕を「ムチのようにしならせて」使う点が共通しています。彼は、「ボールが手に当たる瞬間だけ力を入れる」という脱力した使い方を、無意識のうちに体得しているのです。

これは少年野球の選手にとって非常に重要なヒントです。常に100%の力で腕を振ろうとするのではなく、「いかにリラックスし、最後の瞬間だけ力を伝えるか」を意識することが、肩肘を守り、かつキレのあるボールを投げるための鍵となります。

2. 下半身から上半身へ!スムーズなエネルギー伝達

吉川投手のピッチングを見ていると、投げ終わった後に左足(彼は左投手です)が豪快に跳ね上がるのが印象的です。これは、ただ格好をつけているわけではありません。下半身で作った巨大なエネルギーが、体幹を通じてスムーズに上半身に伝わり、腕が「振られた」結果として、足が自然と跳ね上がっているのです。

彼の動きを細かく見ると、

- 軸足(右足)の股関節にグッと体重を乗せ、力を溜め込む。

- 溜めた力を、お尻や体幹の回転を使って、一気に前へ開放する。

- 腕はあくまでその力の伝達の最終地点であり、意識的に振っているわけではない。

という、理想的な力の流れが見て取れます。

多くの少年野球選手が陥りがちな「手投げ」とは、まさに対極にある動きです。地面から生まれた力を、ロスなくボールに伝える。この「下半身主導」の意識こそが、彼の安定したパフォーマンスと、怪我をしにくいフォームの源泉なのです。

3. 打者を惑わす「ピッチトンネル」という高度な技術

少し専門的な話になりますが、吉川投手のもう一つの凄さは「ピッチトンネル」を巧みに使う技術にあります。

ピッチトンネルとは、「ストレートも変化球も、全く同じ腕の振り・同じ軌道から投げ分ける」技術のことです。打者から見ると、ボールがリリースされてしばらくの間、ストレートなのか変化球なのか全く区別がつきません。手元で急に変化するため、高確率で空振りしたり、打ち損じたりしてしまうのです。

これは、少年野球においても非常に重要な示唆を与えてくれます。

よく、「変化球は肩肘に負担がかかるからダメだ」と言われます。しかし、問題なのは変化球そのものではなく、「ストレートと明らかに違う、無理のあるフォームで変化球を投げること」なのです。

ストレートと同じ腕の振りで、少し指先の感覚を変えるだけで投げられるチェンジアップのような球種は、むしろ肘への負担が少ないというデータもあります。

常に同じフォームで投げ続けることは、フォームを安定させ、再現性を高めることに繋がり、結果的に肩肘への負担を軽減します。ピッチトンネルの意識は、コントロールを安定させ、怪我を予防するという観点からも、非常に有効な考え方なのです。

【親子でチェック】我が子のフォームは大丈夫?投球フェーズ別・危険なサインの見つけ方

吉川投手の理想的なフォームがイメージできたところで、いよいよ実践編です。我が子のフォームに、怪我に繋がる「危険なサイン」が隠れていないか、親子でチェックしてみましょう。

一番良い方法は、スマートフォンのスローモーション機能を使って動画を撮影することです。正面、横、後ろから撮影し、これから説明するポイントと見比べてみてください。野球経験のないお父さんでも、驚くほど多くのことが見えてくるはずです。

フェーズ1:ワインドアップ期(準備段階)

ボールを投げる前の、静止した準備段階です。全ての動きの土台となるため、ここでの安定感が非常に重要になります。

- GOOD👍: 軸足(右投げなら右足)一本で立った時に、フラつくことなくピタッと静止できている。両肩と両腰のラインが地面と平行に保たれている。

- DANGER👎: 軸足で立った時に、体がグラグラと揺れている。キャッチャーを見る時に、首だけでなく体全体を捻ってしまい、背中が丸まっている。

【解説】

この段階での不安定さは、以降の全ての動作に悪影響を及ぼします。特に、キャッチャー方向に体が開いてしまうと、後の「体の開き」という最大の悪癖に繋がります。まずは、しっかりとした「一本足での安定」を目指しましょう。

フェーズ2:コッキング期(振りかぶってトップを作るまで)

軸足にタメた力を、ステップする足へと移していく、最もダイナミックな局面です。チェックポイントも多岐にわたります。

- GOOD👍:

- テイクバック(腕を後ろに引く動作)の際、ボールを持つ手のひらが地面か三塁側(右投げの場合)を向いている。

- 体重移動は、お尻からキャッチャー方向に「スーッと平行移動」するイメージ。

- 胸がしっかりと張られ、ボールを持つ腕の肘が肩のラインよりも高い位置にある(トップの位置)。

- DANGER👎:

- 【危険サイン①】インバートW(逆W字): テイクバックの際、両肘が肩のラインよりも高く上がり、アルファベットの「W」を逆さにしたような形になっている。肩の前側に強いストレスがかかります。

- 【危険サイン②】アーム投げ: テイクバックで、親指が下を向いたまま腕を上げてしまう。肩の内部で骨やスジがぶつかる「インピンジメント」という怪我を引き起こす原因になります。

- 【危険サイン③】肘下がり: トップの位置で、ボールを持つ腕の肘が、両肩を結んだラインよりも明らかに下がっている。

【解説】

このフェーズでの間違いは、ほぼ確実に「肘下がり」や「手投げ」に繋がります。特にテイクバックでの腕の使い方は重要です。難しい場合は、「ボールを一度下に落とすようなイメージで、遠くに円を描くように腕を上げる」と意識すると、自然な腕の軌道になりやすいです。体重移動も、その場でクルッと回転するのではなく、キャッチャー方向に「並進」することを意識させましょう。

フェーズ3:加速〜フォロースルー期(投げ下ろしてからフィニッシュまで)

トップで作った力を、一気にボールに伝えていく最終局面です。

- GOOD👍:

- ステップした足が地面に着地する瞬間まで、胸は一塁側(右投げの場合)を向いている(体がまだ開いていない)。

- 腕が「振られる」感覚で、ボールは頭や顔の近くを通ってリリースされる。

- 投げ終わった後、腕は体の反対側の腰のあたりに自然に巻き付くように収まる。

- DANGER👎:

- 【危険サイン④】体の開きが早い: ステップした足が着地するよりも前に、おへそや胸がキャッチャー方向を向いてしまっている。コントロールが安定せず、球速も出ない最大の原因です。

- 【危険サイン⑤】肘抜け: リリース時に、肘が体から遠く離れた位置を通ってしまう。ボールに力が伝わらないだけでなく、肘に大きな負担がかかります。

- 【危険サイン⑥】ギロチン投げ: 投げ終わった腕が、体の前に「パン!」と止まるような投げ方。腕の振りを急激に止めるため、肩への負担が非常に大きい投げ方です。

【解説】

「体の開き」は、多くの少年野球選手に見られる悪癖ですが、その原因の多くはフェーズ2までの体重移動にあります。開くな、と意識させるよりも、軸足でしっかりタメを作ること、お尻から前に移動することを徹底させましょう。フォロースルーは「意識して腕を止めるな」と伝えることが重要です。遠心力に任せて、腕が自然に体に巻き付くまで振り切ることで、肩への負担を軽減できます。

【明日からできる】怪我をしない体とフォームを作る!親子で取り組む6つの安全ドリル

フォームのチェックポイントが分かったら、いよいよ改善のためのドリルに挑戦です。ここで紹介するのは、高価な器具も専門的な知識も必要ない、親子で安全に取り組めるものばかり。遊びの延長として、楽しみながら実践してみてください。

ドリル1:タオルシャドーピッチング

- 目的: 腕のしなやかな使い方、正しいリリースポイントの確認

- やり方:

- 普段使っているフェイスタオルの先端を結んで、少し重りを作ります。

- そのタオルをボールのように持ち、シャドーピッチング(ボールを投げずにフォームを確認する練習)を行います。

- 腕が最も加速する場所(リリースポイント)で、タオルから「ビュッ!」という鋭い音が鳴るように意識します。

- ポイント: 音が自分の体の真横や後ろで鳴っている場合、リリースポイントが早すぎるか、手投げになっている証拠です。音がキャッチャー寄りの、体の前で鳴るのが理想です。肘が前に出てきて、ムチのように腕が振れている感覚を養います。

ドリル2:ペットボトル(水入り)ドリル

- 目的: 肘下がりの防止、腕の正しい軌道(内旋・外旋)の習得

- やり方:

- 500mlのペットボトルに水を半分ほど入れ、キャップを外します。

- そのペットボトルを持ち、中の水をこぼさないように、ゆっくりと投球モーションを行います。

- ポイント: テイクバックで腕が下がりすぎたり(アーム投げ)、トップの位置が不適切だったりすると、水がこぼれてしまいます。トップの位置で手のひらが上(空)を向くような、自然な腕の旋回運動を体に覚え込ませるのに非常に効果的です。

ドリル3:前後スロー(ニーアップスロー)

- 目的: 下半身主導の体重移動の感覚を養う

- やり方:

- 足を前後に大きく開きます。

- 後ろ足(軸足)にしっかりと体重を乗せた状態から、前足へと体重を移動させる力を使ってボールを投げます。腕の力は極力使いません。

- 投げ終わりまでバランスを崩さないように意識します。

- ポイント: これは下半身から上半身へ力を伝える感覚を養うためのドリルです。腕を振る意識は捨て、「お尻を前にぶつける力でボールを投げる」くらいの感覚でやってみましょう。

ドリル4:メディシンボール・スロー

- 目的: 体幹主導の回旋運動と瞬発力の強化

- やり方:

- 1kg程度の少し重いボール(メディシンボールや、なければサッカーボールなど)を用意します。

- 壁に向かって横向きに立ち、腕の力ではなく、体幹(お腹)を捻る力でボールを壁に投げつけます。

- ポイント: これは腕力を鍛えるトレーニングではありません。あくまで、体の中心部から爆発的なパワーを生み出す感覚を掴むためのドリルです。下半身と上半身の捻転差(ねじれの差)を意識することで、よりキレのある動きが身につきます。

ドリル5:段階的投球ドリル(ステップ・バイ・ステップ)

- 目的: フォーム全体の連動性を段階的に確認・修正する

- やり方:

- ステップ1: 軸足で立ち、上半身の回旋だけで投げる。

- ステップ2: 軸足から踏み込み足への体重移動を加えて投げる。

- ステップ3: 通常のステップを加えて投げる。

- ポイント: 投球動作を分解し、一つ一つの動きを確認しながら繋げていくことで、どこに問題があるのかを発見しやすくなります。焦らず、ゆっくりとした動作で、体の動きを確認しながら行いましょう。

ドリル6:年代別の考え方 – 焦らないことが一番の近道

最後に、非常に重要な心構えです。これらのドリルは、あくまで正しい動きを体に覚え込ませるためのもの。特に小学生年代では、無理な筋力トレーニングは絶対に避けましょう。 成長期の過度な筋トレは、骨の成長を妨げたり、かえって体のバランスを崩したりする可能性があります。

- 小学生(プレ・ゴールデンエイジ): この時期は、正しいフォームを体に染み込ませる「準備期間」と捉えましょう。自重トレーニングやチューブを使った軽いトレーニング、そして何より多様な動きを取り入れた「遊び」が最も効果的です。

- 中学生以上(ゴールデンエイジ以降): 体の成長に合わせて、専門家の指導のもと、計画的にウェイトトレーニングなどを導入していく時期です。

どの年代においても、焦りは禁物です。長期的な視点を持ち、子供一人ひとりの成長に合わせたアプローチを心がけることが、何よりも大切です。

継続こそ力!フォーム改善を成功させるための心構え

ここまで、具体的なチェック方法やドリルを紹介してきましたが、最も難しいのは、これらを「継続」することかもしれません。そこで最後に、親子でフォーム改善を成功させるための、ちょっとしたコツをお伝えします。

1. 週に一度の「フォームチェックデー」を作ろう

毎日やろうとすると、親子ともに負担になってしまいます。そこで、「毎週土曜の練習前に10分だけ」というように、「フォームチェックデー」を設けることをお勧めします。

その日は、スマホで必ず動画を撮りましょう。そして、前の週の動画と見比べて、「ここのグラブの使い方が良くなったね!」「軸足でしっかり立てる時間が増えた!」など、変化した点、良くなった点を具体的に見つけて褒めてあげるのです。

子供は、自分の成長が目に見えて分かると、モチベーションが格段にアップします。

2. 親の役割は「コーチ」ではなく「最高のサポーター」である

特に野球未経験のお父さんは、「教え方が分からない」と気負ってしまうかもしれません。でも、それでいいのです。あなたの役割は、百戦錬磨のコーチになることではありません。

あなたの役割は、子供の一番の理解者であり、変化に気づき、応援してくれる「最高のサポーター」であることです。

「お父さんも一緒にやってみるよ!」とドリルを実践してみたり、「今日の吉川投手の真似、ちょっと似てたぞ!」と声をかけたり。技術を「教える」のではなく、「一緒に学ぶ」「楽しむ」というスタンスが、子供の心を動かし、自主性を育みます。

3. 「痛み」は勇気ある休養のサイン

そして、何よりも忘れてはならないこと。

もし、お子さんが少しでも「痛い」「違和感がある」と口にしたら、それは体が発しているSOSのサインです。

「大切な試合が近いから…」「レギュラーから外されたくないから…」

子供も親も、そう思ってしまう気持ちは分かります。しかし、そこで無理をすることが、取り返しのつかない事態を招きます。

「痛い時に休むのは、逃げじゃない。もっと上手くなるための、勇気ある作戦タイムだぞ」

そう言って、練習を休ませてあげてください。その勇気ある決断こそが、選手の未来を守る、監督やコーチ、そして親に課せられた最も重要な役割なのです。

まとめ:怪我の予防こそ、未来のエースへの最短距離

今回は、仙台育英・吉川陽大投手の美しいフォームをお手本に、少年野球の投球における怪我の予防法について、深く掘り下げてきました。

最後に、この記事の最も大切なポイントを振り返りましょう。

- 少年野球の投球障害の主な原因は、「投げすぎ」「体の硬さ」、そして何より「不適切なフォーム」にある。

- 吉川投手のような「しなやか」で「下半身主導」のフォームは、肩肘への負担が少なく、少年野球選手が目指すべき理想像の一つである。

- スマホの動画機能を活用し、「体の開き」や「肘下がり」などの危険なサインがないか、親子で定期的にチェックすることが重要。

- タオルやペットボトルを使った安全なドリルを継続することで、正しい体の使い方を自然に身につけることができる。

- 親の役割は教えることではなく、子供に寄り添い、一緒に学び、そして何より「勇気ある休養」をさせることである。

野球が上手くなる方法は、一つではありません。しかし、「怪我をしない体とフォーム」が、全ての土台になることだけは、間違いありません。

まずは、次の練習の時に、お子さんのピッチングをスマホで撮影してみませんか?

そこに、未来のエースへの扉を開く、大切なヒントが隠されているはずです。

親子で楽しみながら、焦らず、一歩ずつ。

その道のりの先に、子供達が心から野球を楽しみ、その可能性を最大限に発揮できる未来が待っています。