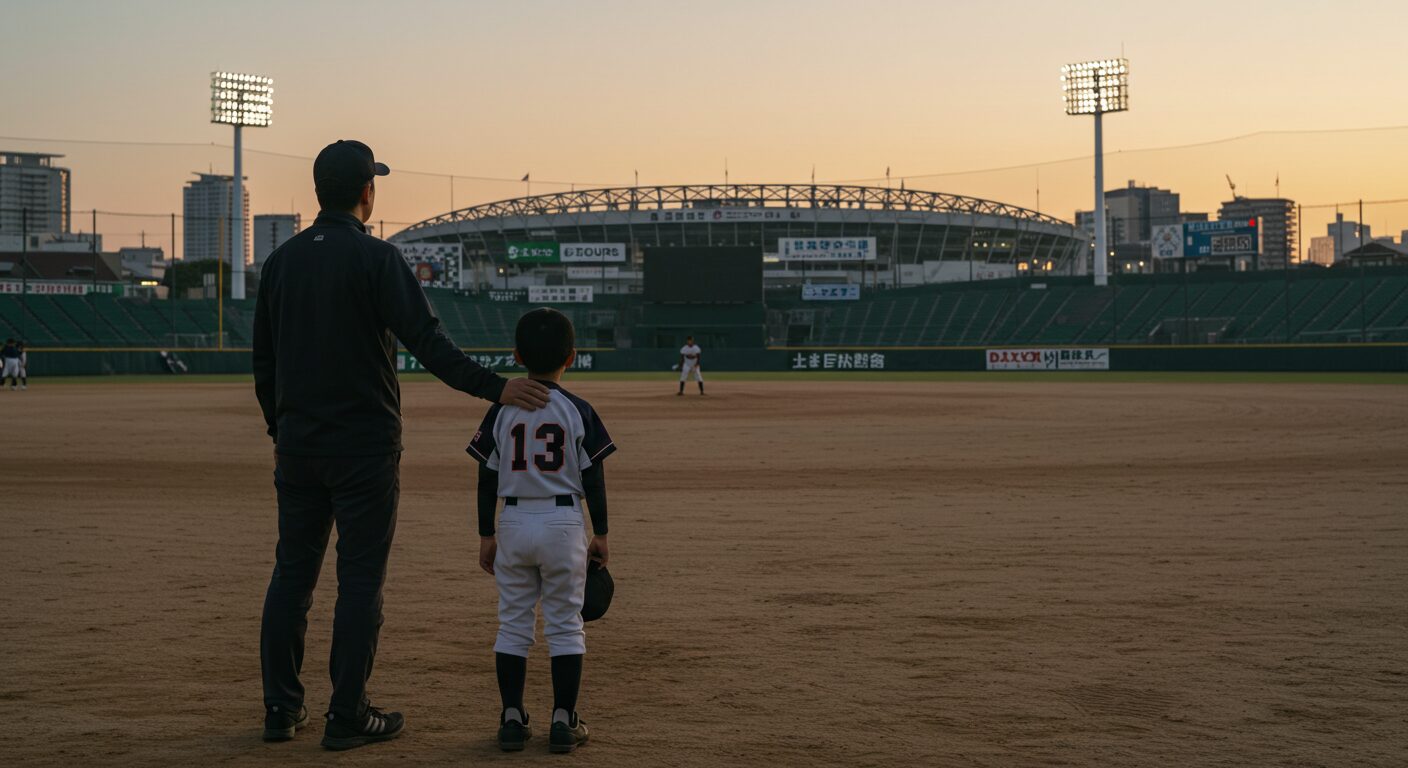

2025年ドラフト候補に学ぶ!わが子を「伸びる子」に変える親の育て方

はじめに:未来のスター選手たちも、かつては普通の野球少年だった

2025年のドラフト会議で注目されるスター候補たち。しかし、彼らの少年時代を紐解くと、意外なほど「普通」の姿が見えてきます。この記事では、彼らがどのように才能を開花させたのか、その裏にあった家庭でのサポートや練習法を徹底分析。わが子の可能性を最大限に引き出すための、今日から実践できる具体的なヒントを野球パパの視点でお届けします。

その前に、少しだけ。

先日、まさに「うちの子、最近伸び悩んでて…」と話す野球パパ仲間と話す機会がありました。この記事のプロローグとして、まずはこちらの短い会話を聴いてみてください。きっと、この記事を読み進める上でのヒントが見つかるはずです。

スター選手たちの意外な共通点!「エースで4番」じゃなくてもプロになれる

多くの方が、「プロになるような選手は、子どもの頃からずば抜けていたに違いない」と考えているのではないでしょうか。もちろん、そういった選手もいます。しかし、驚くべきことに、多くのスター選手たちが、少年時代は決して「特別な存在」ではなかったという事実が、数々の証言から明らかになっています。

元々はセカンドだった山本由伸投手。「普通の野球少年」が日本一のエースになるまで

今や日本球界を代表する絶対的エース、山本由伸投手。彼の代名詞といえば、力強いストレートと多彩な変化球ですが、その原点は意外な場所にありました。

中学時代、彼がつけていた背番号はエースナンバーの「1」ではなく、セカンドのレギュラーナンバーである「4」。当時のチームには彼以外にエース投手がおり、山本少年は投手もこなしつつ、その器用さから2番・セカンドを務めることが多かったそうです。

当時の指導者も「どこにでもいる普通の野球少年でしたよ」と振り返ります。このエピソードは、私たちに非常に重要な示唆を与えてくれます。それは、「少年時代のポジションが、その子の未来を決定づけるわけではない」ということです。様々なポジションを経験したことが、後の投手としてのフィールディング能力や野球IQの高さに繋がったのかもしれません。

体が小さかった柳田悠岐選手。身体的なハンデを乗り越えるために家庭でできること

球界を代表するスラッガー、柳田悠岐選手。彼の規格外のパワーと飛距離は、誰もが認めるところです。しかし、そんな彼も小学生時代は、体が細く、現在の姿からは想像もつかないような華奢な1番バッターでした。

少年野球では、どうしても体の大きい子が目立ち、試合でも活躍しがちです。自分の子どもが周りの子より小さいと、「この先、大丈夫だろうか」と不安になるのが親心でしょう。しかし、柳田選手の例は、少年期の身体的な成長の差が、将来の可能性を閉ざすものではないことを力強く証明しています。

成長のタイミングは人それぞれです。大切なのは、焦らず、今できることに集中すること。しっかりと栄養のある食事を摂らせ、十分な睡眠を確保し、体の土台を作ってあげること。これこそが、家庭でできる最も重要なサポートなのです。

「プロになれたらいいな」程度の感覚だった選手も。多様化するトップ選手のモチベーション

「絶対にプロになる!」という強い意志が、夢を実現するための絶対条件だと思われがちです。しかし、選手のモチベーションもまた、実に多様です。

あるドラフト候補選手は、指名漏れした直後に「野球はもういいです」と発言し、周囲を驚かせました。後に本人が語ったところによると、当時は「是が非でもプロに」というよりは、「行けたらいいな」くらいの感覚だったそうです。

一直線に夢へ突き進む選手もいれば、様々な葛藤や迷いを経て、自分の道を見つけていく選手もいます。親として大切なのは、自分の価値観を押し付けるのではなく、子どもの気持ちの揺れ動きに寄り添い、彼らが自らの意志で目標を設定できるよう、辛抱強く見守ることなのかもしれません。

【親の役割①】技術指導はNG?元プロ広池浩司氏に学ぶ「賢明な距離感」

子どもの試合を見ていると、つい「今の打ち方は違う!」「もっと腰を落とせ!」などと、技術的な口出しをしたくなるのが野球パパの性かもしれません。しかし、その“善意”が、かえって子どもの成長を妨げているとしたら…?元プロ野球選手で、息子さんが2025年のドラフト候補である広池浩司氏の関わり方は、私たちに「親の賢明な距離感」とは何かを教えてくれます。

なぜ親の技術指導は危険なのか?指導者に指摘され感覚が狂った自身の経験

広池氏は、息子である浩成選手(慶應大学)に対し、野球の技術的な指導を一切しなかったと言います。その背景には、自身の苦い経験がありました。現役時代、指導者からフォームについて細かく指摘された結果、かえって自分の投球感覚がおかしくなってしまったのです。

「ピッチャーは、自分の投げやすいフォームで、元気に楽しく投げることが一番なんです」

この信念に基づき、広池氏は息子さんが自分で何かを見つけ、気づくまで、じっと待つ姿勢を貫きました。良かれと思ってかけた言葉が、子どもの中に芽生え始めた繊細な感覚を狂わせてしまう。そんなリスクが、親の技術指導には潜んでいるのです。

「マウンドでは胸を張れ」技術より“心構え”を伝える重要性

技術的なことを一切言わない代わりに、広池氏が息子さんに伝え続けたことがあります。それは、野球選手としての「心構え」でした。

「マウンドに立つ人間は、誰よりも偉そうに、胸を張って投げろ」

投手という孤独なポジションで戦う息子にとって、この言葉がどれほどの精神的な支柱になったことでしょう。技術は下手に教えるとマイナスになる可能性もありますが、心の持ちようを伝えることは、決してマイナスにはならない。これは、全ての野球パパが胸に刻むべき金言と言えるでしょう。

親子で共有すべき「24時間ルール」。試合後の感情的なダメ出しを避ける工夫

試合に負けた日、エラーをした直後。子どものことを思うあまり、感情的に叱ってしまった経験はありませんか?しかし、子どもが最も落ち込んでいるその瞬間に浴びせられる言葉は、彼らの心を深く傷つけ、野球への情熱さえ奪いかねません。

そこで多くの専門家が推奨しているのが「24時間ルール」です。これは、試合や練習での失敗について、その日のうちに指摘するのではなく、少なくとも24時間は時間をおいて、お互いが冷静になってから話し合うというもの。感情的な衝突を避け、前向きで建設的な対話をするための、シンプルかつ非常に効果的なルールです。

【親の役割②】最強の資本は家庭で作る!食事・睡眠・生活習慣の徹底サポート

技術指導には手を出さない。では、親は何をすべきなのか?その答えは、選手の資本である「体づくり」の徹底的なサポートにあります。プロ野球選手たちの強靭な肉体は、決して特別なトレーニングだけで作られたわけではありません。その土台には、日々の家庭での地道な支えが存在するのです。

1日400g弁当も!ドラフト候補の資本となった「勝負メシ」の具体例

2025年の高校生注目選手である徳永選手は、お母様の愛情がこもった特製弁当で体を作りました。その内容は、卵3個、鶏むね肉200gなど、合計で400gにも及ぶ高タンパクなもの。また、2024年のドラフトの超目玉、宗山塁選手(明治大学)も、大学入学後はカップラーメンなどを避け、納豆を中心に食べるなど、徹底した自己管理を行っています。

もちろん、いきなり全てを真似する必要はありません。まずは、バランスの取れた食事を三食しっかり食べさせること。練習で疲れた体を回復させるタンパク質(肉、魚、大豆製品)や、エネルギー源となる炭水化物(ごはん、パン)を意識的に摂らせることから始めてみましょう。

「睡眠は絶対に削るな」中学受験よりも体を優先させた広池家の教え

子どもの成長における三大要素は「睡眠・栄養・運動」と言われます。中でも、親が最もコントロールしてあげられるのが「睡眠」です。前述の広池氏は、息子さんが中学受験のために塾に通う際も、「睡眠時間だけは絶対に削るな」という条件を出したそうです。

塾の宿題や自主練習で、子どもの就寝時間はどうしても遅くなりがちです。しかし、成長ホルモンが最も分泌される夜の時間に質の高い睡眠をとることが、疲労回復はもちろん、身長を伸ばし、強い体を作る上で不可欠です。わが子の未来への最高の投資は、最新のトレーニングギアではなく、「十分な睡眠時間」なのかもしれません。

野球以外の運動も重要。運動会のリレーが松井裕樹投手の土台を作った話

「野球がうまくなるためには、野球の練習だけをすればいい」そう考えてはいないでしょうか。しかし、多くのアスリートが、少年時代の多様な運動経験が後の成長に繋がったと証言しています。

楽天の松井裕樹投手は、お母様から「運動会のリレーの選手には死んでもなれ」と言われ、必死で走ったそうです。その経験が、投手としての基礎体力や瞬発力の強化に繋がったと語っています。鬼ごっこ、サッカー、水泳。様々な動きを経験することで、体の使い方を覚え、神経系が発達します。特に小学生の間は、野球に固執しすぎず、色々なスポーツや外遊びを経験させることが、将来の大きな伸びしろに繋がるのです。

【実践編】家庭でできる!プロが少年時代に徹底した地道な基礎練習メニュー

スター選手たちの逸話には、もう一つの重要な共通点があります。それは、派手な特別メニューではなく、地道な「基礎練習」を誰よりも愚直に積み重ねてきたという事実です。家庭での自主練習は、その土台を築く上で、最も重要な時間と言えるでしょう。

健大高崎・石垣投手の原点。重さの違うボールで行う「壁当て」の効果

2025年ドラフト1位候補、健大高崎の石垣投手の最速158km/hの剛速球。その原点は、小学生の頃から毎日欠かさず続けた「壁当て」にありました。

彼は、硬式球だけでなく、軟式ボール、テニスボール、ドッジボールと、あえて重さや大きさの違うボールを壁に投げる練習をしていたそうです。これが自然とインナーマッスルを鍛え、しなやかで力強い腕の振りを生み出しました。壁さえあれば一人でできるこの練習は、投球フォームを固め、コントロールを磨く上で非常に効果的です。

イチロー選手も実践した「素振り」と、鏡の前で行う「シャドーピッチング」

楽天の松井裕樹投手は、小学生時代の練習を「腹筋、背筋、素振り、あとはシャドーピッチング。本当に基礎的なことしかやっていません」と振り返ります。あのイチロー選手が、小学生時代に毎日1000回の素振りを自らに課していた話は有名です。

ただバットを振る、ただ腕を振るだけではありません。鏡の前で自分のフォームをチェックしながら行うことで、体の開きや軸のブレなど、自分自身の課題に気づくことができます。この「自分で考え、修正する」習慣こそが、本当の意味での上達への近道なのです。

侍ジャパン・井端監督も推奨。親子でゲーム感覚でできる練習の工夫と継続のコツ

地道な基礎練習を継続させるには、子どもが飽きずに楽しめる工夫が不可欠です。侍ジャパンU-12代表監督も務めた井端弘和氏は、親子で楽しみながらできる様々な練習法を推奨しています。

例えば、ただ壁当てをするだけでなく、壁に的を描いて点数を競うゲームにしたり、バドミントンのシャトルを打つ練習を取り入れたり。シャトルはボールと違って遠くに飛ばないため、省スペースで安全な上、不規則な軌道が変化球への対応力や「タメ」を作る練習にもなります。

こうした練習法について、野球育成の専門サイトであるFull-Countなどでも数多く紹介されており、親子で新しい練習メニューを探すのも楽しい時間になるでしょう。

【精神編】「プロになりたい」を「なる」に変える意志の育て方

どれだけ環境を整え、優れた練習をしても、最後に夢の扉をこじ開けるのは、選手自身の「プロになる」という強い意志です。その意志の炎を絶やさぬよう、心に寄り添うこともまた、親の重要な役割です。

元巨人・仁志敏久氏が語る「逆算思考」。18歳のドラフトから逆算して今やるべきこと

元プロ野球選手の仁志敏久氏は、「『なりたい』と『なる』は違う」と語ります。「プロ野球選手に“なりたい”」という憧れから、「プロ野球選手に“なる”」と決意した瞬間、思考は大きく変わります。

「18歳でドラフト1位指名されるためには、高校3年間でどんな成績を残すべきか。そのためには、中学校でどんな選手になっておくべきか。では、小学6年生の今、何をすべきか」

このように、未来のゴールから逆算して、今やるべきことを具体的に考える「逆算思考」が、日々の行動に明確な目的を与えます。

700円のグローブでプロへ。宮城大弥投手を支えた逆境とハングリー精神

オリックス・バファローズで活躍する宮城大弥投手は、壮絶な貧困の中から夢を掴み取りました。家庭の事情で700円のビニール製グローブを使っていた時期もあったと言います。しかし、「プロになって家族を楽にさせたい」という強い思いが、彼を奮い立たせました。

必ずしも、恵まれた環境だけが子どもを伸ばすわけではありません。逆境を乗り越えようとするハングリー精神が、時にとてつもないエネルギーを生み出すことがあります。大切なのは、どんな状況でも夢を諦めない心と、それを支える家族の絆です。

大谷翔平選手も実践した「目標達成シート」。夢を可視化し、日々の行動を変える力

大谷翔平選手が高校1年生の時に作成した「目標達成シート(マンダラチャート)」はあまりにも有名です。「ドラフト1位8球団」という中心目標を達成するために、「体づくり」「コントロール」「キレ」など8つの要素を掲げ、さらにそれを達成するための具体的な行動目標を64マスに書き込んでいました。

夢や目標をただ頭の中で思うだけでなく、紙に書き出して「可視化」する。そして、その達成のために今日何をすべきかを明確にする。この習慣は、野球だけでなく、勉強や将来の仕事においても必ず役立つ、一生の財産となるスキルです。

【最新トレンド】指導者も注目!科学的知見と「ノーサイン野球」のススメ

少年野球の世界も、昔ながらの根性論だけでは通用しない時代になりました。科学的なトレーニング理論や、子どもの自主性を重んじる新しい指導法が次々と登場しています。親としても、こうした最新のトレンドを知っておくことは非常に重要です。

「運動神経は遺伝しない」はもはや常識。12歳までのゴールデンエイジにすべきこと

「自分は運動神経が良くなかったから、この子も…」そんな風に思っていませんか?しかし、最新のスポーツ科学では、「生まれつき運動神経が悪い子はいない」というのが常識です。運動能力は遺伝ではなく、幼少期の環境や経験によって後天的に決まるのです。

特に、運動神経が飛躍的に発達する6歳~12歳は「ゴールデンエイジ」と呼ばれています。この時期に、特定のスポーツに特化しすぎるのではなく、様々な動きを経験させることが、将来の運動能力の土台を築きます。詳しくは国立スポーツ科学センター(JISS)のウェブサイトなどでも情報が公開されており、専門的な知見に触れることができます。

なぜ日本一のチームはサインを出さないのか?子どもの自主性と考える力を育む「ノーサイン野球」

近年、少年野球の全国大会で何度も日本一に輝いている強豪チームが実践し、注目を集めているのが「ノーサイン野球」です。これは、監督やコーチがベンチから一切サインを出さず、選手たち自身が状況を判断し、サインやアイコンタクトで戦術を決めるというもの。

監督の顔色をうかがい、怒られることを恐れてプレーするのではなく、自分たちで考え、挑戦し、たとえ失敗してもその経験から学ぶ。このプロセスこそが、野球選手としてだけでなく、一人の人間として成長するために最も重要なのだと、彼らの指導者は語ります。

2026年導入も?「ピッチクロック」が少年野球に与える影響と今からできる準備

メジャーリーグで導入され、試合時間短縮に大きな効果を上げている「ピッチクロック」。日本プロ野球でも2026年シーズンからの導入が本格的に議論されています。この流れは、いずれ少年野球の世界にも影響を与える可能性があります。

試合のテンポが速まることで、選手にはより素早い判断力や準備が求められるようになります。今のうちから、投球間の時間を意識させたり、攻守交代をスピーディーに行う習慣をつけさせたりと、家庭やチームでできる準備はたくさんあります。時代の変化を先取りし、対応していく視点も大切です。

まとめ:わが子の可能性を信じ、最高の応援団長であり続けよう

2025年のドラフト会議を目前に、未来のスター候補たちの原点を探る旅は、私たちに多くの気づきを与えてくれました。

山本由伸投手も、柳田悠岐選手も、決して少年時代から特別なスーパーエリートだったわけではありません。彼らの成功の裏にあったのは、家庭でできる「地道な基礎練習」の習慣と、技術に過度に干渉せず、選手の自主性と「心の成長」を信じて見守った親の「賢明なサポート」でした。

最新の科学は「運動神経は遺伝しない」と断言し、最先端の指導法は「子どもに考えさせる」ことの重要性を説いています。

私たち親にできることは、焦らず、比べず、子どもの可能性を心の底から信じること。そして、技術的なコーチになるのではなく、食事や睡眠といった生活の土台を支え、どんな時でも一番の味方でいる「最高の応援団長」であり続けることなのではないでしょうか。

この記事が、わが子の夢を応援するすべての野球パパ・ママにとって、確かな道しるべとなることを心から願っています。

未来のドラフト会議で、わが子の名前が呼ばれる、そんな日を夢見て。