中学野球引退後の「モヤモヤ」に効く!親子で描く高校野球成功への羅針盤

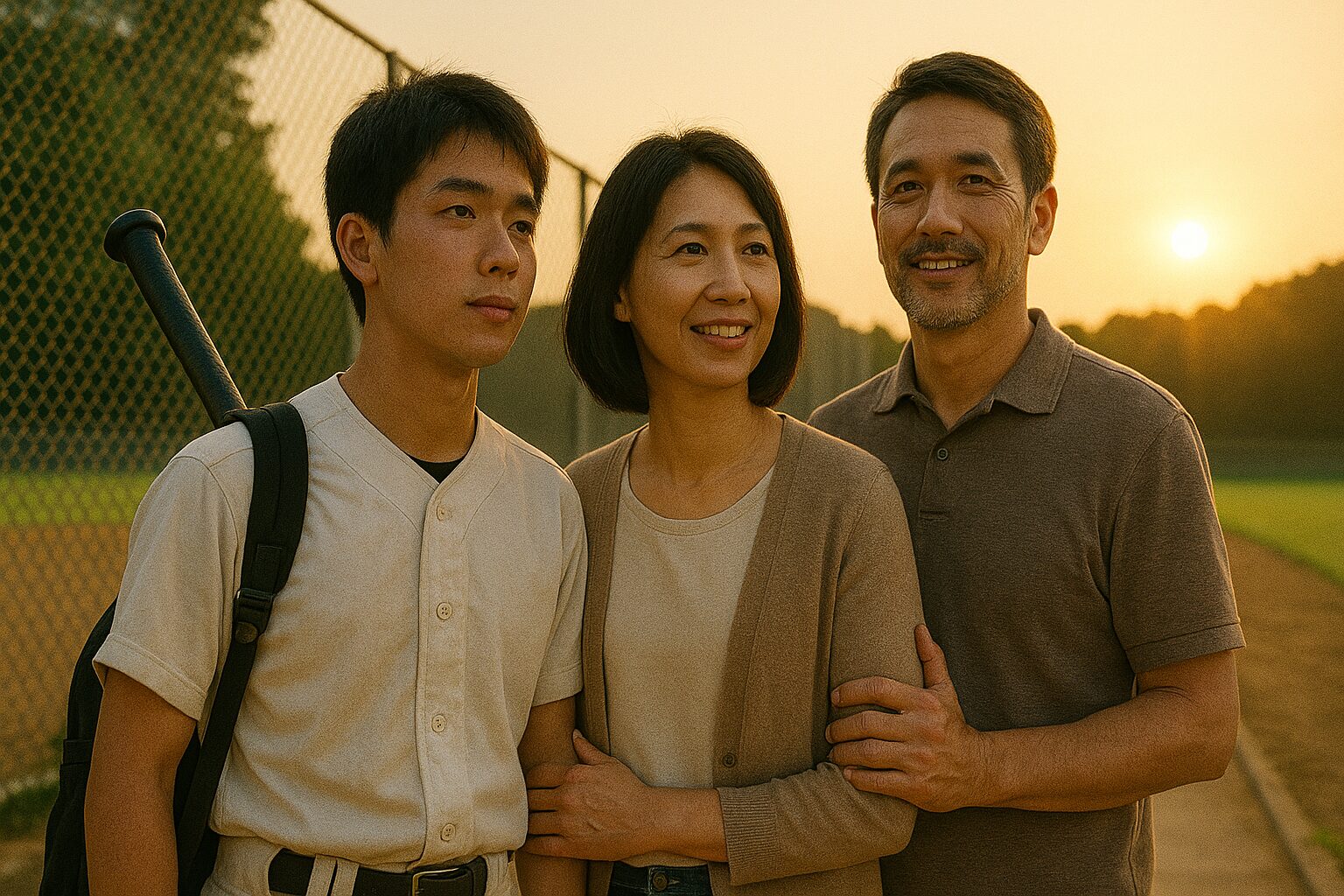

中学3年生の秋。グラウンドで白球を追いかける息子の姿に、胸を熱くした日々は一段落。しかし、引退と同時に訪れるのは、安堵感だけではないかもしれません。「これから息子はどうするのだろう…」「なんだか覇気がない…」そんな漠然とした不安や焦りが、親御さんの心に影を落とす「モヤモヤ期」の始まりです。

かつて野球一筋だった息子さんが、目標を見失い、勉強にも身が入らず、ただ時間を持て余しているように見える…。親として、どう声をかけ、どうサポートすれば良いのか、戸惑うのは当然のことです。特に野球経験のない親御さんにとっては、未知の世界への不安も大きいでしょう。

実はこの「中学野球引退後から高校入学までの空白期間」は、高校野球で輝くため、そして息子さんが一回りも二回りも大きく成長するための、非常に重要な準備期間となり得ます。

「でも、具体的にどうすれば…?」

そんな親御さんのリアルな悩みや、この記事でお伝えしたい大切なポイントについて、まずは私たち二人が語り合っている以下の音声をお聞きください。きっと共感できる部分や、これから読み進める上でのヒントが見つかるはずです。

いかがでしたでしょうか?

音声でも触れたように、この時期の親子の関わり方や準備の進め方には、いくつかの重要なポイントがあります。

この記事は、そんな悩みを抱える親御さんのための「羅針盤」となることを目指し、リライト元記事「中3のモヤモヤ… 野球引退後の息子に、親は何をすべき? 高校野球への道!」の想いを引き継ぎつつ、ご提供いただいた参考記事の知見も踏まえ、さらに専門的な情報や具体的な解決策を大幅に肉付けしています。

この記事をじっくりお読みいただければ、以下のことがより深く、具体的に分かります。

この記事を読めば、以下のことが分かります。

- 中学野球引退後の子供が抱える心理的な変化と課題

- 高校野球の現実と、中学野球とのギャップ

- 空白期間に親子で取り組むべき具体的な準備戦略(体力・技術・メンタル・情報収集・学業)

- 野球未経験の親でもできる、効果的なサポート方法とコミュニケーション術

- 成功事例と失敗事例から学ぶ、リアルな教訓

大丈夫です。この記事を読み終える頃には、息子さんとの向き合い方、そして高校野球への道筋が明確になり、親子の不安は期待へと変わっているはずです。さあ、一緒に、息子さんの輝かしい未来への第一歩を踏み出しましょう!

第1部:中学野球引退後の「現実」と向き合う – 親子が知っておくべきこと

「引退したら、受験勉強に集中できるはず!」そんな期待とは裏腹に、息子さんの様子に変化が見られ、戸惑いを覚える親御さんは少なくありません。まずは、この時期の子供たちの心と体、そして取り巻く環境の「現実」をしっかりと理解することから始めましょう。

1.1 野球少年の心と体の変化:目標喪失とアイデンティティの揺らぎ

中学3年生(14-15歳)は、思春期の真っただ中。心も体も大きく成長し、自分という存在について深く考える「アイデンティティ形成」の重要な時期です。そんな多感な時期に訪れる部活動の引退は、想像以上に大きな影響を子供たちに与えます。

- 目標を見失った喪失感と無気力感

毎日練習に打ち込み、試合での勝利を目指してきた野球少年たちにとって、引退は大きな目標を突然失うことを意味します。「野球選手としての自分」が生活の中心だったため、その目標がなくなった途端、何をすれば良いのか分からず、虚無感や無気力感に襲われることがあります。リライト元の記事で触れられていたように、「毎日ダラダラ過ごして、やる気が感じられない…」という状態は、まさにこの心理状態の表れと言えるでしょう。 - 「野球選手」としてのアイデンティティの揺らぎ

「自分=野球をやっている人間」という認識が強かった子ほど、引退によって「自分は何者なのか?」という問いに直面し、アイデンティティが揺らぎやすくなります。静岡県下田市の中学校野球部が廃部になった事例で、キャプテンが「チームが一番野球にとって大切なんで、そこができなくて、できなかったのが一番痛い」と語ったように[3]、チームの一員としての役割や存在意義を失うことは、彼らにとって大きな打撃です。 - 将来への漠然とした不安

野球という明確な目標がなくなったことで、これまであまり意識してこなかった「高校受験」や「将来の夢」といった課題が現実味を帯びてきます。「このままで高校に受かるのだろうか」「自分は何をしたいのだろう」といった漠然とした不安が、心を不安定にさせることもあります。参考記事[3]で、2年生の選手が「本当に楽しかったし…。本当に…。もう終わっちゃうのかな…」と涙ながらに語った場面は、野球への情熱と同時に、その先が見えないことへの不安を象徴しています。 - 身体的な変化と運動不足のリスク

これまで毎日体を動かしてきた生活から一転、運動量が急激に減ることで、体力低下や体重増加といった身体的な変化も現れやすくなります。これは単に体が鈍るだけでなく、集中力の低下や気分の落ち込みにも繋がりかねません。

これらの変化は、決して息子さんが怠けているわけでも、やる気がないわけでもありません。大きな変化に対する自然な反応なのです。まずは、この現実を理解し、温かく見守る姿勢が大切です。

1.2 親が抱える不安と葛藤:「どうすれば?」と悩む親心

子供の変化を目の当たりにして、親御さんもまた、様々な不安や葛藤を抱えることになります。

- 息子の変化への戸惑いと焦り

あれほど活発だった息子が、家でゴロゴロしている姿を見ると、「このままで大丈夫だろうか」と心配になるのは当然です。「早く次の目標を見つけてほしい」「もっとシャキッとしてほしい」という焦りから、つい口うるさくなってしまうこともあるかもしれません。 - 野球経験の有無による関わり方の悩み

特に野球経験のない親御さんにとっては、「どうアドバイスすれば良いのか分からない」「専門的なことは何も言えない」といった引け目を感じることがあるかもしれません。参考記事[2]で指摘されているように、「野球経験がないからどう接すればいいかわからない」という不安は、父親が少年野球への関与をためらう一因にもなっています。しかし、後述するように、野球経験の有無は本質的な問題ではありません。 - 過干渉と放任のジレンマ

子供の将来を心配するあまり、つい先回りして指示を出したり、細かく口出ししたりする「過干渉」になってしまうケース。一方で、子供の自主性を尊重するあまり、どう関わって良いか分からず「放任」に近い状態になってしまうケース。どちらも、子供にとっては良い影響を与えません。参考記事[1]で、保育園園長が「やたらとつっかかってくるモンスター的な方がいました」と語るように、過度な期待や要求は逆効果になる可能性があります。適切な距離感を見つけることが、この時期の親子関係では非常に重要になります。 - 母親への負担増と夫婦間のすれ違い

父親の関与が少ない場合、送迎や体調管理、精神的なケアなど、母親への負担が集中しがちです。これが夫婦間の不満やコミュニケーション不足に繋がり、家庭内の雰囲気が悪くなってしまうことも懸念されます(参考記事[2])。

親御さんの不安や葛藤もまた、子供を想うからこその自然な感情です。大切なのは、その感情に振り回されず、子供にとって何が最善かを冷静に考えることです。

1.3 高校野球は甘くない!中学野球との歴然としたギャップ

「高校でも野球部に入れば、また楽しくやれるだろう」もし、親子でそう楽観的に考えているとしたら、少し注意が必要です。リライト元の記事でも警鐘を鳴らしていましたが、高校野球は中学野球とは全くの「別世界」と言っても過言ではありません。

- レベルの飛躍的な向上

高校野球、特に強豪校になればなるほど、全国から有望な選手が集まってきます。中学時代にはエースで4番だった選手でも、高校ではベンチ入りすら難しいというケースは日常茶飯事です。技術レベルはもちろん、野球IQ、フィジカルの強さなど、あらゆる面で中学時代とは比較にならない高いレベルが要求されます。 - 練習環境と指導の専門化

専用グラウンド、充実したトレーニング施設、専門知識を持った指導者陣など、練習環境は格段に向上します。その分、練習の質も量もハードになり、より高度で専門的な指導が行われます。自主性や考える力も、より一層求められるようになるでしょう。 - 熾烈なレギュラー争いと競争環境

部員数が100名を超えるようなマンモス校も珍しくありません。その中でレギュラーの座を掴むためには、チームメイトとの厳しい競争に勝ち抜かなければなりません。精神的なタフさや、逆境を乗り越える力が試されます。 - 硬式野球へのスムーズな移行の必要性

多くの場合、高校野球は硬式球を使用します。中学で軟式野球をしていた選手にとっては、ボールの重さ、硬さ、握り方、打球の速さなど、全てが異なります。参考記事[3]で静岡県野球連盟下田支部長が指摘するように、「高校に行っても野球を続けたい方は、その近道という形で、硬いボールに行かれる」という傾向があり、早期の硬式球への適応がアドバンテージになることもあります。この移行がスムーズにいかないと、技術的な伸び悩みや怪我のリスクにも繋がります。 - 学業との両立という大きな壁

高校では、中学以上に学業の比重が増します。特に進学校であれば、高いレベルの授業についていきながら、ハードな練習をこなす必要があります。「文武両道」は言うほど簡単ではなく、時間管理能力や自己管理能力が問われます。参考記事の調査テーマメモ(4.2)でも、学業と部活動の両立には時間管理が鍵となることが示されています。

これらのギャップを事前に理解しておくことは、高校野球への心構えをする上で非常に重要です。この「現実」を知らずに高校野球の世界に飛び込むと、大きな挫折感を味わってしまう可能性があるのです。

第2部:高校野球で輝くための「準備戦略」- 親子で乗り越える空白期間

中学野球引退後の「空白期間」。これは決して「何もしない期間」ではありません。むしろ、高校野球という新たなステージで輝くための、そして野球人として、一人の人間として成長するための「戦略的準備期間」と捉えるべきです。この期間の過ごし方が、高校でのスタートダッシュ、ひいては3年間の充実度を大きく左右します。

2.1 なぜ「空白期間」の準備が重要なのか? – 先輩たちの声と専門家の視点

「引退したら少し休んで、高校に入ってから頑張ればいいや」そう考える選手もいるかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか?

- 成功事例と失敗事例からの教訓

参考記事の調査テーマメモ(7.1, 7.2)でも触れられているように、この空白期間を有効活用できたかどうかが、高校野球での成否を分けるケースは少なくありません。- 成功事例: 引退後も自主練習を継続し、基礎体力を維持・向上させた選手が、高校入学後の厳しい練習にもスムーズに対応でき、早期にレギュラーを獲得した。硬式ボールに慣れる練習をしていた選手が、他の選手よりも早く硬式野球に適応できた。

- 失敗事例: 引退後、全く練習せずに遊び呆けてしまい、高校入学時に体力が著しく低下。練習についていけず、怪我をしたり、早々に野球を諦めてしまったりした。

これらの事例は、空白期間の過ごし方の重要性を如実に物語っています。

- モチベーション維持の鍵

大きな目標を失いがちなこの時期に、新たな目標(高校野球での活躍)を設定し、それに向けて具体的な行動を起こすことは、モチベーションを維持・向上させる上で非常に効果的です。下田中学校のキャプテンが最後の試合で「今日は勝てたので、久しぶりの勝利だったんで、寂しいとか悲しさより、うれしいが大きかった」と述べたように[3]、小さな成功体験や達成感の積み重ねが、次へのエネルギーとなります。 - 専門家の視点:スポーツ科学的にも理にかなった準備

スポーツ科学の観点からも、急激な運動量の低下は身体能力の維持・向上にとってマイナスです。また、新しい環境(高校野球)への適応には、身体的だけでなく、技術的、心理的な準備も不可欠です。この空白期間にバランスの取れた準備を行うことで、よりスムーズな移行が可能になります。

「備えあれば憂いなし」。この言葉は、まさにこの空白期間の過ごし方に当てはまります。では、具体的にどのような準備をすれば良いのでしょうか? 親子で取り組める実践的な戦略を見ていきましょう。

2.2 【実践編】体力維持・向上のための自宅&近所トレーニング – 高校野球を戦い抜く土台作り!

「高校野球の練習は中学の比じゃない」。これは多くの経験者が口にする言葉です。9イニング(または7イニング)を全力で戦い抜き、年間を通じて高いパフォーマンスを維持するためには、強靭な基礎体力が不可欠。中学引退後の今こそ、自主的に体力維持・向上に取り組む絶好のチャンスです。

リライト元の記事でも触れられていましたが、ここではさらに具体的かつ科学的な視点を加えてメニューを提案します。成長期であることを考慮し、過度な負荷は避け、継続しやすさを重視しましょう。

1. 走り込み:心肺機能と脚力強化の基本

- ジョギング: まずは毎日20~30分程度のジョギングから。一定のペースで長く走ることで心肺機能を高めます。親子で一緒に走るのも良いコミュニケーションになります。

- インターバル走: ジョギングに慣れてきたら、途中で短いダッシュ(例:100mを全力の7~8割で走り、200mジョグで繋ぐ)を数本取り入れることで、試合で必要な瞬発力と回復力を養います。

- 坂道ダッシュ: 近所に坂道があれば、週に1~2回、坂道ダッシュを取り入れましょう。脚力強化に非常に効果的です。

2. 筋力トレーニング:自宅でできる自重トレーニング中心に

成長期の中学生には、マシンを使った高負荷のウェイトトレーニングよりも、自分の体重を利用した自重トレーニングが安全かつ効果的です。

- 体幹トレーニング: プランク(フロントブリッジ)、サイドプランク、バードドッグなど。野球のあらゆる動作の土台となる体幹を強化します。各種目30秒~1分を2~3セット目安。

- 上半身: 腕立て伏せ(ノーマル、ワイド、ナロー)、懸垂(公園の鉄棒などを利用)。胸、肩、腕の筋力をバランス良く鍛えます。

- 下半身: スクワット(正しいフォームを意識)、ランジ、カーフレイズ。下半身の安定性とパワーを生み出します。

- 食事: 筋肉の材料となるタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)を意識して摂取することも忘れずに。

3. ストレッチと柔軟性向上:怪我予防とパフォーマンスアップの鍵

体の柔軟性は、怪我の予防だけでなく、可動域を広げパフォーマンスを向上させるためにも非常に重要です。

- 静的ストレッチ: 練習後や入浴後など、体が温まっている時に、各部位をゆっくり20~30秒伸ばします。特に股関節周り、肩甲骨周り、ハムストリングスは入念に。

- 動的ストレッチ: 練習前には、ラジオ体操のように体を大きく動かしながら行う動的ストレッチで、筋肉の温度を上げ、関節の可動域を広げましょう。

4. 硬式球に慣れるための段階的アプローチ(軟式出身者向け)

中学で軟式野球をしていた選手は、硬式球の重さや硬さに戸惑うことがあります。急に硬式球を使い始めると、肩肘への負担が大きくなるため、段階的に慣らしていくことが大切です。

- ステップ1: まずは軟式球でのキャッチボールを継続し、正しい投球フォームを確認。

- ステップ2: 少し重めのトレーニングボール(軟式球と硬式球の中間程度の重さ)や、硬式球に近い重さの「ケンコーワールドボール」などを使用し、キャッチボールや軽い送球練習を行う。

- ステップ3: 硬式球でのキャzościボールを開始。最初は短い距離から、徐々に距離と球数を増やしていく。痛みや違和感を感じたらすぐに中止し、無理をしないこと。

(※ティーバッティングなどで硬式球を打つ感覚に慣れるのも有効です)

【コラム】野球経験のない親でもできる体力サポート

「専門的なことは分からない…」という親御さんでも、子供の体力作りをサポートできます。

- 一緒に運動する: ジョギングやストレッチなど、親子で一緒に取り組むことで、子供のモチベーションアップに繋がります。親御さん自身の健康増進にも!

- 環境を整える: バランスの取れた食事を用意する、十分な睡眠時間を確保できるよう声かけをするなど、生活面でのサポートは非常に重要です。

- 記録をつける: 走った距離やトレーニングの回数などを記録するノートを作り、親子で進捗を確認し合うのも良いでしょう。小さな成長を可視化することで、達成感が得られます。

これらのトレーニングは、あくまで一例です。息子さんの体力レベルや状況に合わせて、無理なく継続できるメニューを親子で話し合って決めることが大切です。「やらされる」のではなく、「自分で考えて取り組む」という意識を持たせることが、自主性を育む第一歩となります。

2.3 【実践編】技術を錆びつかせない!基礎練習の継続と質の向上 – 高校野球で通用する武器を磨く

練習時間が限られる引退後だからこそ、一つ一つの練習の「質」が重要になります。ただ漠然と体を動かすのではなく、明確な目的意識を持って基礎技術の維持・向上に努めましょう。高校野球で通用する確かな技術は、厳しい競争を勝ち抜くための大きな武器となります。

リライト元の記事で紹介されていたキャッチボール、バッティング、守備練習をベースに、より質の高い練習にするためのポイントや、参考記事で示唆されている科学的視点を取り入れたアプローチを紹介します。

1. キャッチボール:全ての基本、そしてコミュニケーションツール

単なる肩慣らしではなく、一球一球に意識を集中させましょう。

- 正しいフォームの徹底:

- 軸足にしっかり体重を乗せる。

- 体全体を使って投げる(手投げにならない)。

- 踏み出す足は相手にまっすぐ向ける。

- リリースポイントを安定させる。

- フォロースルーを大きく。

自分のフォームを動画で撮影し、客観的にチェックするのも非常に有効です。親子で一緒に確認し、改善点を見つけるのも良いでしょう。

- 距離と球種の意識:

- 最初は近い距離で正確なコントロールを重視。徐々に距離を伸ばし、強いボールを投げる練習も取り入れます。

- 相手の胸元へ、思いやりを持ったボールを投げることを常に意識します。

- (投手志望の場合)軽く変化球を投げてみるのも良いですが、肩肘への負担を考慮し、無理のない範囲で。変化球のメカニズムについては、専門書や信頼できる動画教材で学ぶのも一手です。

- 捕球の重要性:

- 投げることだけでなく、捕球も重要。グラブの芯で捕る、ボールから目を離さない、捕球から送球へのスムーズな連携を意識します。

2. バッティング:振らなきゃ始まらない!量と質の両立

バットを振る感覚を鈍らせないことが何よりも大切です。

- 素振り:

- 毎日欠かさず行いましょう。ただ振るだけでなく、コース(アウトコース、インコース、高め、低め)を意識したり、ピッチャーをイメージしたりと、試合に近い状況を想定して行うと効果的です。

- 重いバットやマスコットバットでの素振りはパワーアップに、軽いバットや長尺バットでの素振りはスイングスピード向上やフォーム固めに役立ちます。目的を持って使い分けましょう。

- 鏡の前で自分のフォームをチェックしたり、動画撮影して理想のフォームと比較したりするのも良い練習です。

- ティーバッティング:

- ボールを芯で捉える感覚、ミートポイントの確認に最適です。様々なコースにトスを上げてもらい、広角に打ち分ける練習をしましょう。

- 親御さんがトスを上げる際は、安定した高さとコースに投げることがポイントです。

- バッティングセンターの活用:

- 実戦的な速球を打つ感覚を養うのに有効です。ただし、フォームを崩さないように注意し、目的意識(例:センター返しを徹底する、特定の球種を狙うなど)を持って臨みましょう。

- 【科学的視点】データ分析の活用: 参考記事の調査テーマメモ(3.4)にもあるように、最近ではスイングスピードや打球速度を計測できる安価なセンサーも登場しています。これらを活用し、自分のスイングを数値で客観的に把握し、改善に繋げることも可能です(ただし、データに囚われすぎないことも重要です)。

3. 守備練習:一歩目の速さと正確な捕球・送球

地味な練習ですが、守備力の高さはチームの信頼に繋がります。

- 壁当て: 最も手軽で効果的な自主練習の一つ。ゴロ、ハーフバウンド、ショートバウンド、フライなど、様々な打球を想定して行います。捕球から送球までの動作をスムーズに行うことを意識しましょう。

- ゴロ捕球:

- 基本姿勢(腰を低く落とし、グラブを体の正面に)を徹底。

- ボールを最後までよく見て、グラブの芯で捕球する。

- 捕球から素早く握り替え、正確なスローイングに繋げる。

親子で短い距離からゴロを転がし合い、反復練習するのも良いでしょう。

- フライ捕球:

- 落下地点を素早く予測し、最短距離で移動する。

- ボールから目を切らず、グラブは顔の前で構える。

- 捕球後は次のプレー(中継や本塁送球など)を意識したステップを踏む。

高いフライを上げるのが難しい場合は、テニスボールなどを使い、安全な場所で練習しましょう。

【コラム】練習メニューのマンネリ化を防ぐ工夫

同じ練習ばかりでは飽きてしまい、モチベーションが低下することもあります。

- 目標設定: 「1週間で素振りを〇〇本する」「壁当てでノーエラーを〇回続ける」など、短期的な目標を設定し、達成感を味わえるようにする。

- ゲーム性を取り入れる: 「親子でキャッチボール競争(先に10球エラーなしで捕れた方が勝ち)」など、楽しみながら技術向上を目指す。

- 記録をつける: 練習内容や気づいたこと、改善点などを野球ノートに記録する。自分の成長を可視化することで、継続の励みになります。

- プロの動画を参考にする: 憧れの選手の練習風景や解説動画を見て、新しい練習方法や意識の持ち方を学ぶ。

技術練習は、量も大切ですが、それ以上に「何を意識して取り組むか」という質が重要です。親子でコミュニケーションを取りながら、楽しみつつも真剣に取り組むことで、高校野球で通用する確かな技術が磨かれていくでしょう。

2.4 【実践編】折れない心と目標設定:メンタル強化術 – プレッシャーを力に変える!

高校野球は、技術や体力だけでなく、「心」の強さが勝敗を大きく左右する世界です。厳しい練習、レギュラー争いのプレッシャー、試合での緊迫した場面…。そうした状況でも自分の力を最大限に発揮するためには、強靭なメンタルが不可欠です。中学引退後のこの時期から、意識的にメンタルを鍛えていきましょう。

リライト元の記事で触れられていたイメージトレーニングや目標設定に加え、参考記事の調査テーマメモ(3.3 スポーツ心理学に基づくメンタル強化技法)で示唆されている具体的なテクニックを紹介します。

1. イメージトレーニング:成功体験を脳に刻み込む

試合での良いプレーや、目標を達成した時の自分を具体的にイメージする練習です。

- やり方:

- リラックスできる静かな場所で、目を閉じて深呼吸を数回行います。

- 試合の場面(例:満塁のチャンスで打席に立つ、ピンチでマウンドに上がる)や、目標とするプレー(例:ホームランを打つ、三振を取る)を、五感をフルに使って鮮明に思い描きます。バットの感触、ボールの縫い目、歓声、土の匂い、緊張感、そして成功した瞬間の喜びなど、できるだけリアルに感じましょう。

- 毎日5~10分程度、寝る前や練習前に行うのが効果的です。

- 効果: 成功体験を脳にインプットすることで、自信が高まり、実際の場面でも落ち着いてプレーできるようになります。また、プレッシャー下でのパフォーマンス向上も期待できます。

2. 目標設定:明確な道しるべがモチベーションを燃やす

「高校でレギュラーになる!」「甲子園に出場する!」といった長期的な目標に加え、それを達成するための短期・中期的な目標を設定することが重要です。

- SMARTの法則を活用:

- Specific(具体的):何を達成したいのか明確にする。(例:「毎日素振り100本」)

- Measurable(測定可能):進捗が分かるように数値化する。(例:「次の体力測定で50m走のタイムを0.1秒縮める」)

- Achievable(達成可能):努力すれば達成できる現実的な目標にする。

- Relevant(関連性):自分の大きな目標と関連しているか。

- Time-bound(期限付き):いつまでに達成するのか期限を決める。

- 目標達成シートの活用: 大谷翔平選手が高校時代に活用した「目標達成シート(マンダラチャート)」のように、中心に最終目標を書き、その周りにそれを達成するための中間目標、さらにその周りに具体的な行動目標を書き出すのも有効です。親子で一緒に作成するのも良いでしょう。

- 公言する: 目標を紙に書き出して目につく場所に貼ったり、家族や友人に話したりすることで、自分自身へのプレッシャーとなり、達成意欲が高まります。

3. ポジティブセルフトーク:自分を励ます「内なる声」

困難な状況や失敗した時に、自分自身にかける言葉(セルフトーク)を意識的にポジティブなものに変えるテクニックです。

- 例:

- ネガティブ:「またエラーしちゃった…俺はダメだ」→ ポジティブ:「ドンマイ!次は絶対捕るぞ!この経験を次に活かそう!」

- ネガティブ:「あんな速い球打てるわけない」→ ポジティブ:「よし、集中して食らいついていこう!練習の成果を見せる時だ!」

- 習慣化: 普段から意識してポジティブな言葉を使うように心がけましょう。最初は難しくても、繰り返すうちに自然とできるようになります。

- 効果: 自己肯定感を高め、困難な状況でも前向きな気持ちを維持し、パフォーマンスの低下を防ぎます。

4. リラクセーション法:緊張をコントロールする

試合前やプレッシャーがかかる場面で、過度な緊張を和らげる方法を身につけておきましょう。

- 深呼吸法: ゆっくりと鼻から息を吸い込み、口から時間をかけて吐き出す。これを数回繰り返すだけで、心拍数が落ち着き、リラックス効果が得られます。

- 筋弛緩法: 体の各部分の筋肉に意図的に力を入れ、その後一気に力を抜くことを繰り返す方法。緊張とリラックスの状態を体感することで、緊張をコントロールしやすくなります。

5. 読書:偉人やアスリートの生き様に学ぶ

リライト元の記事でも推奨されていましたが、偉人の伝記、成功したスポーツ選手の自伝、メンタルトレーニングに関する本などを読むことは、精神力を鍛える上で非常に有益です。

- 困難を乗り越えた経験談から勇気をもらえる。

- 目標達成のためのヒントや考え方を学べる。

- 視野が広がり、物事を多角的に捉える力が養われる。

【コラム】親ができるメンタルサポート – 「認める」「褒める」「聴く」

子供のメンタルを強くするためには、親のサポートが不可欠です。

- 努力や過程を認める: 結果だけでなく、そこに至るまでの努力や挑戦する姿勢を具体的に認め、褒めてあげましょう。「毎日素振り頑張ってるね」「あの難しい打球によく追いついたね」など。

- 小さな成功体験を積み重ねさせる: 最初は簡単な目標から始め、達成感を味わわせることで自信を育みます。

- 話に耳を傾ける(傾聴): 子供が不安や悩みを口にしたら、否定せずにじっくりと耳を傾け、気持ちを受け止めてあげましょう。「そうか、そんな風に感じているんだね」と共感の姿勢を示すことが大切です。

- 失敗を恐れない環境を作る: 失敗は成長の糧であることを伝え、再挑戦を励ます雰囲気を作りましょう。

- 親自身が前向きな姿勢を見せる: 親が常にポジティブで、困難にも明るく立ち向かう姿を見せることは、子供にとって最高のロールモデルとなります。

メンタルの強さは一朝一夕に身につくものではありません。日々の意識とトレーニング、そして周囲の温かいサポートによって、少しずつ育まれていくものです。この空白期間を、親子でメンタル強化に取り組む貴重な機会と捉えましょう。

2.5 【情報収集編】未来を描く!高校野球の情報収集と進路選択 – ミスマッチを防ぐために

「どの高校で野球をしたいのか?」「どんな選手になりたいのか?」高校野球を続ける上で、具体的な目標を持つことは非常に重要です。そのためには、まず徹底的な情報収集が欠かせません。この空白期間は、親子でじっくりと進路について話し合い、情報収集を進める絶好の機会です。

リライト元の記事で紹介されていた情報収集方法に加え、参考記事の調査テーマメモ(4. 教育・進路指導の観点)で示唆されているポイントを踏まえ、より戦略的な情報収集と進路選択について解説します。

1. 情報収集の基本:何を調べるべきか?

やみくもに情報を集めるのではなく、以下のポイントを意識しましょう。

- チームの基本情報:

- 部員数、練習場所、練習時間、年間スケジュール

- 指導体制(監督・コーチの経歴、指導方針、実績など)

- 過去の戦績、OBの進路(大学進学、プロ入りなど)

- チームの雰囲気・文化:

- チームのプレースタイル(例:守り勝つ野球、打撃重視、機動力野球など)

- チーム内の雰囲気(厳しい上下関係か、比較的自由かなど)

- 野球以外の活動(地域貢献活動、勉強会など)

- 学校生活との両立:

- 学業との両立支援体制(補習、勉強時間の確保など)

- 学校の教育方針、校風

- 通学時間、寮の有無

- 費用:

- 部費、遠征費、用具代、寮費など、年間でかかるおおよその費用

2. 効果的な情報収集方法:足と頭を使ってリアルな情報を掴む

- インターネット:

- 各高校の野球部公式ウェブサイト: 最新情報や活動内容が掲載されています。

- 高校野球関連ニュースサイト・ブログ: 大会結果、注目選手、チーム紹介などが豊富です。(例:高校野球ドットコム、Full-Countなど)

- SNS (X, Instagram, Facebookなど): チームのリアルな日常や選手の声を垣間見れることがあります。ただし、情報の信憑性には注意が必要です。

- 高校野球専門誌:

- 「週刊ベースボール」「報知高校野球」「輝け甲子園の星」など。注目校の特集や選手インタビュー、大会展望などが掲載されています。

- オープンキャンパス・学校説明会:

- 最重要!: 実際に学校を訪れ、雰囲気を感じることが何よりも大切です。

- 野球部の練習見学や体験入部ができるか確認しましょう。

- 在校生や先生に直接質問できる絶好の機会です。

- OB・OG訪問、在校生の保護者からの情報:

- 最もリアルで貴重な情報源の一つ。可能であれば、目標とする高校の野球部OB・OGや、実際に子供を通わせている保護者に話を聞いてみましょう。練習の厳しさ、指導者の人柄、チームの雰囲気など、表には出てこない情報を得られることがあります。

- 中学の指導者・進路指導の先生への相談:

- 長年多くの中学生を見てきた経験から、息子さんの実力や性格に合った高校をアドバイスしてくれる可能性があります。また、高校側との繋がりを持っている場合もあります。

- 地域の野球関係者からの情報:

- 少年野球時代の指導者や、地域の野球協会関係者なども、有益な情報を持っていることがあります。

3. 高校選びの判断基準:何を優先するかを明確に

集めた情報を元に、何を優先して高校を選ぶのか、親子でしっかりと話し合いましょう。

- 競技レベル:

- 強豪校: 甲子園出場やプロを目指すなど、高いレベルで野球をやりたい選手向け。練習は非常に厳しく、レギュラー争いも熾烈です。

- 中堅校: 地区大会上位を目指しつつ、野球を楽しみたい選手向け。比較的バランスが取れていることが多いです。

- 初心者歓迎・エンジョイ志向のチーム: 高校から野球を始めたい、あるいは勝利至上主義ではなく仲間と楽しく野球を続けたい選手向け。

- 指導者の指導方針・人柄: 長く指導を受けることになるため、指導者の考え方や選手への接し方は非常に重要です。尊敬できる指導者の下でプレーできるかは、成長に大きく影響します。

- チームの雰囲気: 自分に合った雰囲気のチームでなければ、3年間続けるのは困難です。練習見学などを通して、チームの空気感を肌で感じましょう。

- 学業との両立・進学実績: 野球だけでなく、将来の進学や就職も見据えた高校選びも大切です。特に大学進学を考えている場合は、学校の進学実績や指定校推薦枠なども確認しましょう。

- 通学の利便性・経済的負担: 毎日の通学時間や、部費・寮費などの経済的な負担も考慮に入れる必要があります。

【コラム】親子で進路を考える際の注意点

- 子供の意思を尊重する: 最終的に野球をするのは子供自身です。親の希望や期待を押し付けるのではなく、子供が「ここで野球をやりたい!」と心から思える学校を選ぶことが最も重要です。

- 見栄や周囲の評価に惑わされない: 「有名な強豪校だから」「友達が行くから」といった理由だけで選ぶのは危険です。

- 複数の選択肢を持つ: 最初から一つの高校に絞り込まず、いくつかの候補を比較検討しましょう。

- ネガティブな情報にも目を向ける: 良い面だけでなく、その高校の課題や厳しい面についても情報を集め、総合的に判断することが大切です。

情報収集は、時間と手間がかかる作業です。しかし、この努力が、息子さんにとって最高の3年間を送るための土台となります。親子で協力し、楽しみながら進めていきましょう。

2.6 【学業編】文武両道を目指す!学習習慣の確立と効率的な勉強法 – 野球だけが全てじゃない!

「高校野球で活躍したい!」その強い気持ちは素晴らしいですが、忘れてはならないのが「学業との両立」です。高校では、中学以上に授業のレベルが上がり、進度も速くなります。ハードな練習と勉強を両立させるためには、この空白期間にしっかりとした学習習慣を身につけ、効率的な勉強方法を確立しておくことが不可欠です。

参考記事の調査テーマメモ(4.2 学業と部活動の両立に関する最新研究)でも、時間管理が鍵となると指摘されています。

1. 学習習慣の確立:毎日の「継続」が力になる

- 毎日決まった時間に勉強する習慣をつける:

- 引退して時間が増えたからといって、ダラダラ過ごすのは禁物。例えば、「夕食前の1時間は必ず勉強する」「朝30分早く起きて英単語を覚える」など、生活リズムの中に勉強時間を組み込みましょう。

- 最初は短い時間からで構いません。大切なのは、毎日続けることです。

- 集中できる環境を作る:

- テレビやスマートフォンなど、誘惑の多いものは勉強中は手の届かない場所に置く。

- 静かな自室や図書館、塾の自習室など、自分が最も集中できる場所を見つけましょう。

- 計画的に学習を進める:

- 1週間単位、1日単位で学習計画を立てる。「今日は数学の問題集を〇ページ進める」「週末までに英語の教科書を復習する」など、具体的な目標を設定することで、メリハリをつけて勉強に取り組めます。

2. 効率的な勉強方法:限られた時間を最大限に活かす

時間は有限です。特に高校で野球を続けるなら、効率的な勉強方法を身につけることが重要になります。

- 予習・復習の徹底:

- 予習: 次の授業内容を事前に読んでおくだけでも、授業の理解度が格段に上がります。

- 復習: その日のうちに授業内容を復習することで、記憶の定着率が高まります。「エビングハウスの忘却曲線」によると、学習した内容は1日後には約7割忘れてしまうと言われています。こまめな復習が鍵です。

- 苦手科目の克服:

- 中学までの内容で理解が曖昧な部分があれば、この期間に徹底的に復習し、克服しておきましょう。高校の勉強は中学の内容が土台となります。

- 分からないことは放置せず、先生や友人に質問する、参考書や解説動画を活用するなど、積極的に解決する姿勢が大切です。

- 得意科目を伸ばす:

- 得意科目は、さらに応用問題に挑戦したり、関連書籍を読んだりすることで、より深く理解し、自信に繋げることができます。

- すきま時間の活用:

- 通学中の電車の中、寝る前の15分など、ちょっとした「すきま時間」を有効活用しましょう。英単語帳や一問一答形式の問題集など、短時間で取り組める教材がおすすめです。

- アウトプットを意識する:

- 教科書を読んだり、ノートを見返したりするインプットだけでなく、問題を解いたり、内容を誰かに説明したりするアウトプットを意識することで、理解度が深まり、記憶にも残りやすくなります。

3. 親ができる学習サポート:環境作りと励まし

- 静かで集中できる勉強環境を提供する: 子供部屋の整理整頓を手伝う、勉強中はテレビの音量を下げるなど、家庭でできる配慮をしましょう。

- 学習計画の相談に乗る: 一緒に計画を立てたり、進捗状況を確認したりすることで、子供のモチベーション維持をサポートできます。ただし、過度な干渉は禁物です。

- 規則正しい生活習慣をサポートする: 十分な睡眠時間、バランスの取れた食事は、集中力や記憶力を高める上で非常に重要です。

- 努力を認め、励ます: 点数や結果だけでなく、毎日コツコツと勉強に取り組む姿勢を褒めてあげましょう。「頑張っているね」「少しずつでも進んでいて偉いね」といった言葉が、子供の励みになります。

- 塾や家庭教師の検討: 必要に応じて、外部のサポートを活用することも検討しましょう。息子さんの性格や学習状況に合った方法を選ぶことが大切です。

【コラム】野球と勉強、相乗効果も期待できる?

一見、相反するように見える野球と勉強ですが、実は相互に良い影響を与える可能性も秘めています。

- 集中力の向上: 野球で培われる一球への集中力は、勉強にも活かせます。

- 目標達成能力: 野球で目標を設定し、達成に向けて努力する経験は、学習目標の達成にも繋がります。

- 時間管理能力: 限られた時間で練習と勉強を両立させる必要性から、自然と時間管理能力が養われます。

- ストレス発散: 勉強の合間に体を動かすことで、良い気分転換になり、学習効率が上がることもあります。

「野球バカでは通用しない」。これは高校野球の厳しい現実でもあります。この空白期間にしっかりと学習習慣を身につけ、学力の土台を固めておくことが、充実した高校生活を送るための、そして将来の選択肢を広げるための重要な鍵となるのです。

第3部:親だからできること – 最強のサポーターになるために

技術指導や戦術論は専門の指導者に任せるとして、親には親にしかできない、かけがえのない役割があります。それは、子供の一番の理解者であり、揺るぎない精神的支柱となることです。この「空白期間」は、親子関係をより深め、子供の自主性と成長を促す絶好の機会でもあります。

3.1 野球未経験パパ・ママでも大丈夫!サポートの本質は「寄り添う心」

「野球のことは何も分からないから、何もしてあげられない…」そんな風に思っている野球未経験の親御さん、心配は無用です。あなたの存在そのものが、息子さんにとって最大の力になります。

- 技術指導者ではなく、精神的支援者であれ

参考記事[2]でも触れられていますが、父親が野球経験がないことを引け目に感じる必要は全くありません。むしろ、中途半半端な技術指導は逆効果になることも。親の役割は、技術を教えることではなく、子供の「野球が好き」という気持ちを尊重し、その情熱を支え、努力を認め、共感することです。「野球のことは詳しくないけど、あなたの頑張りはいつも見ているよ」「どんな時もあなたの味方だよ」というメッセージを伝え続けることが、何よりも大切です。 - 最大の理解者としての役割

引退後の喪失感、将来への不安、新しい環境への期待と緊張…この時期の子供の心は複雑に揺れ動きます。その揺れ動きを否定せず、「そうか、そんな気持ちなんだね」と受け止め、理解しようと努める姿勢が、子供に安心感を与えます。 - 応援団長としての役割

試合の時だけでなく、日々の小さな努力や挑戦に対しても、惜しみないエールを送りましょう。たとえ結果が出なくても、頑張った過程を褒めることで、子供は「次も頑張ろう」という意欲を持つことができます。あなたの応援が、子供の背中を押す一番の力になるのです。 - 情報提供や環境整備のサポーター

高校野球に関する情報を一緒に集めたり、練習しやすい環境を整えたり、バランスの取れた食事を用意したり…。リライト元の記事で挙げられていたように、親としてできるサポートはたくさんあります。これらの具体的な行動を通じて、「応援しているよ」という気持ちを伝えましょう。 - 過干渉のリスクと適切な距離感 – 見守る勇気も必要

子供を心配するあまり、つい口を出しすぎたり、先回りして行動したりしがちですが、これは子供の自主性を奪いかねません。参考記事[1]で保育園園長が「モンスター的な方」に言及していたように、過度な期待や要求は子供を追い詰めます。時には、黙って見守る勇気も必要です。子供が自分で考え、自分で決断し、自分で行動する経験を積ませることが、自立への第一歩です。必要な時に手を差し伸べられるよう、常にアンテナを張りつつも、基本的には子供の主体性を尊重するスタンスが求められます。

野球経験の有無は、サポートの本質とは関係ありません。大切なのは、子供に寄り添い、共感し、信じ、応援し続ける「心」です。

3.2 効果的なコミュニケーション術:息子の心に響く「言葉」と「聴き方」

思春期の息子とのコミュニケーションに難しさを感じる親御さんは少なくないでしょう。特に、引退後のデリケートな時期には、言葉のかけ方一つで子供の反応も大きく変わります。ここでは、息子の心に寄り添い、モチベーションを高めるためのコミュニケーションのヒントをご紹介します。

- 「聴く」ことから始めよう – 真正面から向き合う時間

- アクティブリスニング(積極的傾聴): 子供が話をしている時は、スマートフォンを置くなどして、目を見て、相槌を打ちながら真剣に耳を傾けましょう。「うんうん」「それでどうしたの?」と促すことで、子供は「自分の話をちゃんと聞いてくれている」と感じ、心を開きやすくなります。

- 感情を受け止める: 子供がネガティブな感情(不安、怒り、悲しみなど)を吐露した時も、頭ごなしに否定したり、すぐにアドバイスしたりするのではなく、「そうか、悔しかったんだね」「不安に思うのも無理ないよ」と、まずはその感情をそのまま受け止めてあげましょう。共感が信頼関係の土台となります。

- 質問の力で「考えさせる」 – 答えを与えるのではなく、引き出す

- オープンクエスチョン: 「はい/いいえ」で答えられない質問(例:「どうしてそう思うの?」「これからどうしていきたい?」)を投げかけることで、子供自身に深く考えさせ、自分の言葉で表現する力を育みます。

- 「もし~だったら?」: 仮定の質問をすることで、多角的な視点や新しい可能性に気づかせるきっかけになります。(例:「もし高校で全く違うポジションを任されたら、どうする?」)

- 「I(アイ)メッセージ」で伝える – 気持ちを正直に、穏やかに

- 相手を主語にする「You(ユー)メッセージ」(例:「なんであなたは勉強しないの!」)は、相手を責めているように聞こえがちです。代わりに、自分を主語にする「Iメッセージ」(例:「あなたが勉強しないと、私は心配だよ」)で伝えることで、自分の気持ちを正直に、かつ穏やかに伝えることができます。

- モチベーションを高める具体的な声かけ – 承認と期待

- 結果よりもプロセスを褒める: 「ヒットを打った」という結果だけでなく、「あの難しい球によく食らいついたね」「毎日コツコツ練習しているのが素晴らしい」など、努力の過程や取り組み方を具体的に褒めましょう。

- 小さな変化や成長を見逃さない: 「前よりスイングが鋭くなったんじゃない?」「最近、朝早く起きれるようになったね」など、日々の小さな成長を見つけて言葉にすることで、子供は「見てくれているんだ」と励みになります。

- 期待を伝える(プレッシャーにならないように): 「君ならできると信じているよ」「高校での活躍を楽しみにしているよ」といった前向きな期待は、子供のやる気を引き出します。ただし、過度なプレッシャーにならないよう、言い方やトーンには注意が必要です。

- NGな声かけ・行動 – 子供の心を閉ざしてしまうもの

- 他人との比較: 「〇〇君はもう硬式ボールで練習しているのに」「お兄ちゃんの時はもっと頑張っていた」など、他人と比較する言葉は、子供の自己肯定感を著しく低下させます。

- 過去の失敗を蒸し返す: 「また同じミスをして…」など、過去の失敗を持ち出すのは避けましょう。

- 感情的に怒鳴る: 親が感情的になると、子供は萎縮してしまい、建設的な対話は望めません。

- 一方的な指示や命令: 子供の意見を聞かずに、親の考えを押し付けるのはNGです。

【コラム】親子間のコミュニケーションの「量」と「質」

毎日長時間話す必要はありません。大切なのは「質」です。たとえ短い時間でも、親子が真剣に向き合い、心を通わせる時間を持つことが重要です。一緒に食事をする時間、寝る前のひとときなど、リラックスした雰囲気の中で、何気ない会話を積み重ねていくことが、良好な親子関係を築く秘訣です。

この空白期間は、これまでの親子関係を見つめ直し、より良いコミュニケーションを築くためのチャンスでもあります。焦らず、じっくりと、息子さんの心に寄り添っていきましょう。

3.3 チームや指導者との良好な関係構築 – 親としてできる連携

子供がスムーズに高校野球へ移行し、充実した3年間を送るためには、家庭だけでなく、中学時代の指導者や、これからお世話になる可能性のある高校の指導者との良好な関係構築も、間接的に子供のサポートに繋がります。

- 中学時代の指導者への感謝と報告

- 引退後も、折に触れて中学時代の監督やコーチに感謝の気持ちを伝え、近況を報告することは大切です。指導者の方々は、子供の成長を誰よりも願っています。

- 進路について相談する際も、これまでの感謝を伝えることで、より親身なアドバイスをもらえるかもしれません。

- 高校合格後や、高校野球での活躍ぶりを報告することも、指導者にとっては大きな喜びとなります。

- 高校見学や体験入部時の礼儀正しい態度

- オープンキャンパスや練習見学に参加する際は、親子共々、挨拶や言葉遣いなど、礼儀正しい態度を心がけましょう。指導者や在校生は、選手の技術だけでなく、人間性も見ています。

- 質問をする際は、事前に聞きたいことをまとめておき、失礼のないように簡潔に尋ねることが大切です。

- 高校の指導方針への理解と尊重

- もし特定の高校にお世話になることが決まったら、そのチームの指導方針やルールを親子でよく理解し、尊重する姿勢が求められます。

- 家庭とチームの指導方針がバラバラだと、子供は混乱してしまいます。チームの方針を理解した上で、家庭では精神的なサポートに徹するのが基本です。

- 他の保護者との情報交換と協力体制

- 同じように高校野球を目指す子供を持つ保護者同士で、情報交換をしたり、悩みを共有したりすることも有益です。

- 高校入学後は、保護者会などの活動を通じて、チームをサポートしていくことになります。他の保護者と良好な関係を築き、協力体制を作っておくことは、子供にとってもチームにとってもプラスになります。

- 過度な期待や要求は慎む

- 指導者に対して、「うちの子を使ってほしい」「もっとこう指導してほしい」といった過度な要求をするのは控えましょう。指導者はチーム全体のことを考えて判断しています。信頼して任せることが基本です。

親がしゃしゃり出るのではなく、あくまでも子供の主体性を尊重しつつ、周囲との良好な関係を築くための「縁の下の力持ち」に徹することが、賢明なサポートと言えるでしょう。

3.4 親自身のメンタルケアと情報交換 – 親もリフレッシュが必要!

子供のことで頭がいっぱいになりがちなこの時期ですが、親御さん自身の心の健康も非常に大切です。親が不安やストレスを抱え込んでいると、それが子供にも伝わってしまいます。

- 自分のための時間を作る

- たとえ短い時間でも、自分の趣味に没頭したり、友人と会ってリフレッシュしたりする時間を作りましょう。

- 好きな音楽を聴く、ゆっくりお風呂に入る、散歩するなど、自分なりのリラックス方法を見つけることが大切です。

- 夫婦で協力し、悩みを共有する

- 一人で抱え込まず、夫婦で子供の状況や悩みを共有し、協力してサポートしていく体制を作りましょう。お互いの気持ちを理解し合うことが、家庭内の安定に繋がります。

- 同じ境遇の親との情報交換や交流

- 少年野球時代の他の保護者や、同じように中学3年生の子供を持つ友人などと話すことで、「悩んでいるのは自分だけじゃないんだ」と安心感を得られたり、有益な情報を得られたりすることがあります。

- SNSのコミュニティや地域のサークルなど、情報交換ができる場を探してみるのも良いかもしれません。

- 専門家への相談も選択肢に

- どうしても不安が解消されない、子供の様子がおかしいと感じる場合は、学校のカウンセラーや地域の相談窓口、医療機関など、専門家のサポートを頼ることも考えましょう。早期の対応が問題解決に繋がることもあります。

- 完璧を目指さない

- 「完璧な親でなければならない」と自分を追い詰める必要はありません。誰にでも悩みや失敗はあります。できる範囲で、子供に愛情を持って接していれば大丈夫です。

親が心に余裕を持って、笑顔でいることが、子供にとって何よりの安心感とエネルギーになります。自分自身を大切にすることも、子供への最高のサポートの一つなのです。

まとめ:空白期間は「飛躍」への助走期間!親子で未来を切り拓こう

中学野球引退後の、一見すると「モヤモヤ」とした空白期間。しかし、この記事をここまで読んでくださった親御さんなら、この期間が持つ大きな可能性と重要性をご理解いただけたのではないでしょうか。

この期間は、決して停滞や終わりではありません。

息子さんにとっては、これまでの野球人生を振り返り、新たな目標設定をし、心身ともに次なるステージへの準備を整える「自己成長の期間」です。

そして、親御さんにとっては、子供の自主性を信じ、変化に寄り添い、これまでとは違う形でサポートする術を学び、親子関係をより一層深める「伴走者としての成長期間」でもあります。

高校野球は、確かに厳しい世界かもしれません。しかし、そこで待ち受けるであろう喜び、達成感、仲間との絆、そして人間的な成長は、何物にも代えがたい財産となるはずです。

最後に、この大切な時期を乗り越えるための3つのエールを贈ります。

- 信じること: 息子さんの可能性を、そしてこれまでの努力を信じてあげてください。親の信頼が、子供の最大の力になります。

- 対話すること: どんな些細なことでも、親子で話し合う時間を大切にしてください。言葉にすることで、想いは伝わり、道は開けます。

- 楽しむこと: 結果だけに目を向けるのではなく、目標に向かって親子で一緒に悩み、考え、努力するプロセスそのものを楽しんでください。その経験こそが、未来への揺るぎない土台となるでしょう。

中学野球の卒団、そして高校野球への進学は、息子さんにとって大きな節目であると同時に、親子にとっても新たな章の始まりです。この「空白期間」という名の助走期間を、親子でしっかりと準備し、自信を持って高校野球という新たな大空へ羽ばたいていってください。

あなたの、そして息子さんの輝かしい未来を、心から応援しています!