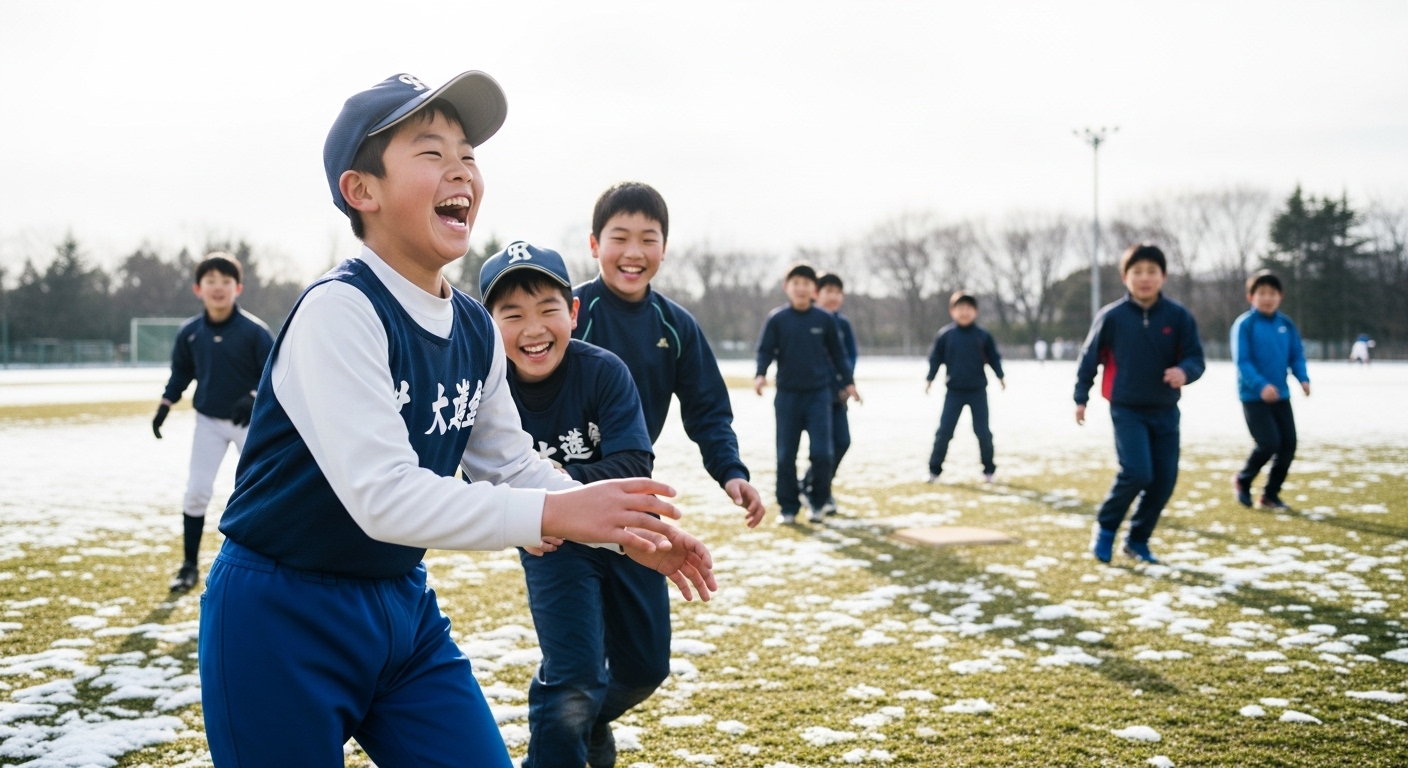

やりすぎ注意!少年野球の冬トレは「鬼ごっこ」でOKな5つの理由|科学が示す“遊ぶ”練習の絶大な効果とは?

「冬は走り込みで基礎体力をつける時期だ!」

多くの少年野球チームで当たり前とされてきたこの常識に、少しだけ立ち止まって考えてみませんか?

この記事の本題に入る前に、ある野球パパ仲間との会話を少しだけお聞きください。きっと、あなたも同じような疑問や悩みを抱えているはずです。

いかがでしたか?

「走り込み」という言葉の裏に隠された、子どもの成長を妨げる可能性。

この記事では、音声でお話しした「遊びの力」がなぜ科学的に正しいのか、そして今日から親子で実践できる具体的なトレーニングメニューまで、深く、そして分かりやすく解説していきます。

「うちの子、練習は真面目に頑張っているのに…」

そんな悩みを解決するヒントが、ここにあります。この冬、科学の力でお子さんの才能を最大限に引き出しましょう。

冬の「走り込み」が逆効果な3つの科学的根拠|子どもの成長を止めていませんか?

「努力は裏切らない」という言葉は真実ですが、その努力の方向性が間違っていれば、残念ながら成果には繋がりません。特に小学生にとって、冬の過度な走り込みは「百害あって一利なし」とさえ言えるのです。その科学的な理由を3つの側面から解説します。

根拠①:脳の成長を妨げる「単調な反復」|ゴールデンエイジを無駄にする危険性

小学生、特に9歳から12歳頃は「ゴールデンエイジ」と呼ばれ、神経系が爆発的に発達する一生に一度の貴重な時期です。この時期の子どもは、一度見た動きをすぐに真似できるほどの即座な習得能力を持っています。

しかし、これは逆に言えば、多種多様な動きを経験させてあげなければ、神経回路が十分に発達しないまま成長期を終えてしまうことを意味します。

単調な長距離走や、決まった方向へのダッシュの繰り返しは、脳への刺激が乏しく、せっかくのゴールデンエイジを活かしきれません。むしろ、複雑な状況判断を必要としない反復練習は、脳を「思考停止」状態にさせ、自分で考えて動く「野球脳」の発達を妨げる可能性すらあるのです。

根拠②:ケガのリスクを増大させる「冬のオーバートレーニング」|冷えた体と思考停止の危険な関係

冬のトレーニングが危険な理由は、単に「寒いから」だけではありません。

- 筋肉・関節の柔軟性低下: 気温の低下で筋肉や関節は硬直しがちです。この状態で急に走り込んだり、投げ込んだりすれば、肉離れや関節の炎症といったケガのリスクは飛躍的に高まります。

- 疲労の蓄積: 人間の体は、寒さから身を守るために自律神経を活発に働かせ、常にエネルギーを消費しています。つまり、冬は夏場よりも疲れやすい状態にあるのです。そこに過度なトレーニングを重ねれば、疲労は抜けにくくなり、免疫力が低下して風邪なども引きやすくなります。

- 集中力の欠如: 疲労が蓄積し、練習が単調になると、子どもの集中力は驚くほど低下します。集中が切れた状態での練習は、ケガに直結する非常に危険な行為です。ボールへの反応が遅れたり、足元がもつれたり、といった事故は、まさにこうした状況で起こります。

根拠③:野球が嫌いになる「やらされる練習」|モチベーション低下と燃え尽き症候群

「なぜ走るのか?」という目的意識がないまま、「とにかく走れ!」と強制される練習は、子どもにとって苦痛以外の何物でもありません。

楽しいはずの野球が「辛いもの」「苦しいもの」に変わってしまった瞬間、子どもの心は野球から離れていきます。これが「燃え尽き症候群(バーンアウト)」の入り口です。

特に冬のオフシーズンは、試合という明確な目標がないため、モチベーションを維持するのが難しい時期。この時期に「やらされ感」の強い練習を課すことは、春を待たずに野球を辞めてしまう最悪の事態を招きかねないのです。

なぜ「鬼ごっこ」が最強なのか?野球の動きに直結する5つの能力が同時に育つ

では、走り込みに代わる、科学的に正しく、かつ子どもたちが夢中になるトレーニングとは何でしょうか?その答えが、誰もが知っている「鬼ごっこ」です。

「え、ただの遊びじゃないか」と思われるかもしれません。しかし、鬼ごっこの中には、野球のパフォーマンスを劇的に向上させる「コーディネーション能力」の5つの要素が、すべて凝縮されているのです。

① 認知能力:鬼はどこ?味方はどこ?|一瞬で状況を把握する「野球脳」の基礎

鬼ごっこで逃げる子は、常に鬼の位置、味方の位置、そして逃げるべきスペースを瞬時に把握し、判断しています。これは、野球における「守備位置を確認し、打球方向を予測する」「ランナーの位置を見て、どこに送球すべきか判断する」といった高度な状況判断能力、すなわち「野球脳」のまさに基礎となる力です。

② 反応能力:捕まる!を回避|一歩目の速さと俊敏性を高める

鬼が迫ってきた瞬間に、体をひねって逆方向に走り出す。この動きは、ピッチャーの投球動作に合わせてスタートを切る盗塁や、打球に反応して一歩目を踏み出す守備の動きと全く同じです。鬼ごっこは、この「見て、判断し、動く」という一連のプロセスを、楽しみながら何百回と繰り返せる最高の反応トレーニングなのです。

③ バランス能力:急な方向転換でも崩れない|安定した守備と走塁の土台作り

鬼ごっこでは、直線的に走る時間よりも、急停止したり、急に方向を変えたりする場面の方が圧倒的に多くなります。そのたびに、子どもたちの体は無意識にバランスを取り、体幹を使って姿勢を安定させようとします。この能力は、不安定な体勢から正確に送球したり、ベースランニングでスピードを落とさずにコーナリングしたりする上で、絶対に欠かせない土台となります。

④ 操作能力:ボールを避け、仲間を助ける|自分の体を思い通りに操る力

ボールを使った鬼ごっこ(後述)では、ボールを避けたり、あるいは捕ったりする動作が加わります。また、「氷鬼」では、固まっている味方を助けるために、狭いスペースを正確に走り抜けなければなりません。これらは、自分の手足を、あるいはバットやグローブといった道具を、イメージ通りに正確に操る能力を養います。

⑤ リズム能力:動きを真似し、タイミングを合わせる|投打のセンスを磨く土台

上手な子の逃げ方を真似したり、鬼の動きのタイミングを読んだり。鬼ごっこの中には、無意識のうちにリズム感やタイミングを合わせる能力を鍛える要素が含まれています。この能力は、ピッチングフォームやバッティングフォームといった、一連の流れるような動きを習得する上で、非常に重要な「センス」の土台となります。

日本の常識は世界の非常識?USAベースボールが冬に「投げない」本当の理由

「遊びが重要」という考え方は、決して突飛なものではありません。野球の本場アメリカでは、むしろこちらがスタンダードです。

アメリカの育成現場における「シーズン制」の考え方

アメリカの高校野球は、公式戦が行われるのは基本的に春(2月~6月頃)のみ。それ以外のオフシーズン、特に冬の間は「投げない(No Throw)」期間が徹底されています。月に行われる練習も1~2時間程度の軽いものが中心で、その内容も野球の技術練習ではなく、アジリティトレーニング(敏捷性を高める運動)などが主です。

これは、「成長期の子どもの肩や肘は消耗品である」という考え方が指導の根底にあるからです。オフシーズンにしっかりと体を休ませ、野球以外の様々な動きを経験させることが、将来的な選手の成長とケガの予防に繋がることを、彼らは経験的に、そして科学的に理解しているのです。

なぜ日本では「投げすぎ」が問題になるのか?

一方、日本では、年間を通じて試合や練習試合が組まれ、明確なオフシーズンが存在しないチームも少なくありません。その結果、本来体を休めるべき冬の間にも投げ込みを行ってしまい、肩や肘の疲労が抜けきらないまま、次のシーズンを迎えてしまうケースが後を絶ちません。

この日米の育成環境の違いが、日本の少年野球における肘・肩の故障率の高さの一因となっている可能性は、多くの専門家が指摘するところです。

専門家も警鐘!日本野球連盟の調査が示す深刻なデータ

この問題は、感覚論ではありません。日本の野球界を統括する公益財団法人日本野球連盟や全日本野球協会(BFJ)なども、青少年の障害予防を重要課題として掲げています。実際に、ある調査では、日本の少年野球選手の約4割が、過去に肘や肩の痛みを経験したことがあるという衝撃的なデータも報告されており、早急な対策が求められています。

冬トレに取り入れたい!野球が上手くなる「遊び系トレーニング」7選

では、具体的にどのような「遊び」をトレーニングに取り入れれば良いのでしょうか?ここでは、今日からすぐにチームや親子で実践できる7つのメニューをご紹介します。

【基本の鬼ごっこ編】

1. 氷鬼(助け鬼)

タッチされたらその場で凍り、味方にタッチされると復活できる、おなじみの鬼ごっこです。

- 効果: 持久力、状況判断力、チームワーク

- 野球への応用: 常に周囲の状況(鬼と味方の位置)を把握するクセがつき、守備でのカバーリングの意識などが自然と身につきます。

2. 色鬼

鬼が指定した色に触れている間は安全、というルールです。

- 効果: 瞬発力、判断力、脳の活性化

- 野球への応用: コーチのサインや指示に瞬時に反応する力が養われます。周囲を見渡し、素早く目標を見つける能力は、外野守備などにも活かされます。

3. しっぽ取り鬼

ズボンの後ろにタオルなどを挟み、それを取られたら負け、というゲームです。

- 効果: 俊敏性、ボディコントロール

- 野球への応用: 相手の動きを予測して体を入れる、フェイントに引っかからない、といった、走塁や守備での1対1の駆け引きに強くなります。

【発展トレーニング編】

4. ボールキャッチ鬼

鬼は柔らかいボールを相手に当てて攻撃します。逃げる側は、ノーバウンドでキャッチできれば、逆に鬼をアウトにできる、といったルールを加えるとさらに盛り上がります。

- 効果: 捕球感覚、動体視力、動きながらのキャッチング

- 野球への応用: 突然のライナーや変化する打球への反応が良くなります。ボールから目を切らない習慣も身につきます。

5. ベースランニング競争

2チームに分かれ、リレー形式でベースを一周します。「逆回り」「各ベースで一度止まってから再スタート」など、様々なルールを加えることで、多様な動きを引き出せます。

- 効果: コーナリング技術、加速・減速のスキル

- 野球への応用: スピードを落とさないベースの回り方や、次の塁を狙う意識が自然と高まります。

【チームで楽しむ編】

6. 野球版ドッジボール

柔らかいボールを使用し、コート内でドッジボールを行います。投げる際は必ず「オーバースローで」といった野球の動きに繋がるルールを設定しましょう。

- 効果: 肩の強化(※投げすぎ注意)、全身の連動性、よける動き(敏捷性)

- 野球への応用: 楽しみながら正しい投げ方の基礎を反復できます。相手の投げるコースを予測してよける動きは、打席での選球眼にも繋がる可能性があります。

7. 複合リレー

「ラダーでステップ→コーンをジグザグ走→マットで前転→ボールを投げて的に当てる」など、複数の動きを組み合わせたコースを作り、チーム対抗で速さを競います。

- 効果: 総合的な運動能力、課題解決能力

- 野球への応用: 走る・曲がる・転がる・投げるといった、野球に含まれる様々な動きをスムーズに繋げる能力、すなわち「運動神経の良さ」そのものを鍛えることができます。

親が知るべき「やりすぎ」の危険信号|わが子を守るための7つのチェックリスト

「遊び」を取り入れたトレーニングと同じくらい重要なのが、「やりすぎ」のサインを見逃さないことです。成長期の子どもの体は非常にデリケート。大人が「これくらい大丈夫だろう」と思う負荷が、深刻なケガに繋がることも少なくありません。以下のチェックリストを参考に、お子さんの小さな変化に気づいてあげてください。

【身体的サイン】

- [ ] 朝、なかなか起きられない、一日中だるそうにしている

- [ ] 練習中の集中力がなく、ぼーっとしている時間が増えた

- [ ] 「ひじが痛い」「肩が痛い」「足が痛い」など、特定の場所の痛みを3日以上訴える

- [ ] 以前より食欲がなくなった

- [ ] 風邪をひきやすく、治りにくくなった

- [ ] 以前よりも身長の伸びが鈍くなった気がする

- [ ] 以前はできていた動きが、ぎこちなくなった

【精神的サイン】

- [ ] ささいなことでイライラしたり、怒りっぽくなった

- [ ] 「野球、行きたくないな…」と口にする回数が増えた

- [ ] 野球の話を避けるようになった、プロ野球中継などを見なくなった

- [ ] 好きだったはずの素振りや自主練習をしなくなった

- [ ] 学校の成績が急に下がった

- [ ] 以前より笑顔が減り、表情が硬い

- [ ] チームメイトとの人間関係の悩みを口にするようになった

これらのサインが複数当てはまる場合は、オーバートレーニングの可能性があります。勇気を持って「休む」という選択をすることが、お子さんの未来を守ることに繋がります。

専門家が提唱する「主観的運動強度(RPE)」で今日の疲れを親子で確認しよう

毎回練習後に、「今日の練習、どれくらいキツかった?」と1から10までの数字で尋ねる習慣をつけてみましょう。これを「主観的運動強度(RPE)」と言います。

- 1: あくびが出るくらい楽

- 5: ややキツいけど、まだ余裕

- 7: かなりキツい

- 10: これ以上は無理!というくらい限界

この数字が連日「7」以上続くようであれば、明らかに練習の負荷が高すぎます。この簡単な質問は、子どもが自分の体の状態を客観的に把握する訓練にもなります。もしお子さんが肘や肩の痛みを訴える場合は、迷わず日本整形外科学会のウェブサイトなどで専門医を探し、診察を受けるようにしてください。

まとめ:冬のトレーニングは「種まき」の時期。科学の力でライバルに差をつけよう

これまで見てきたように、少年野球における冬のトレーニングの常識は、科学の進歩とともに大きく変わりつつあります。

【冬トレの新常識まとめ】

| やるべきこと ✅ | やってはいけないこと ❌ |

|---|---|

| ① 多様な動きを「遊び」で経験する(鬼ごっこ、他競技など) | ① 単調な走り込みの繰り返し |

| ② 科学的根拠に基づく「積極的休養」(週2日以上の休み、十分な睡眠) | ② 長時間・高頻度の「やらされ練習」 |

| ③ 親子で「楽しむ」姿勢を持つ(結果よりプロセスを褒める) | ③ 子どもの「痛い」というサインを無視する |

冬のトレーニングは、目先の技術を詰め込む時期ではありません。将来、大きな花を咲かせるための「根っこ」を育てる大切な「種まき」の時期なのです。

その根っことなるのが、どんな状況でも自分の体を思い通りに操れる「運動神経」と、自分で考えてプレーを選択できる「野球脳」です。そして、それらを最も効率的に育むのが、子どもたちが時間を忘れて夢中になる「遊び」に他なりません。

この冬、「走った距離」で安心するのではなく、「どれだけ笑い声が響いたか」を練習のバロメーターにしてみませんか?

科学的根拠に基づいた「遊びの力」を信じ、お子さんの無限の可能性を引き出してあげましょう。その先にこそ、本当の意味での成長と、親子のかけがえのない思い出が待っているはずです。