なぜこの記事を、野球好きな「パパ」にこそ読んでほしいのか?

なぜこの記事を、野球好きな「パパ」にこそ読んでほしいのか?

「うちの妻は、最近なんだか疲れている気がする…」

「少年野球の話題になると、口数が少なくなる…」

「『パパは野球が好きでいいわね』と、時々トゲのある言葉を言われる…」

もし、少しでも思い当たる節があれば、この記事はあなたのためのものです。

こんにちは。野球未経験から息子と少年野球の世界に飛び込んだ、管理人のクッカパパです。

このブログは、主に野球未経験のパパに向けて、子供との関わり方やチーム運営のヒントを発信しています。しかし、今日のテーマは、少し視点を変えさせてください。

実は今回、この記事のテーマについて、第三者の視点から分かりやすく解説していただいた音声があります。

「この記事、読むべきか…?」と迷っている方は、まずこの音声で、この記事が伝えたい“核心”の概要を掴んでいただくのが良いかもしれません。

そして、もし音声を聞いて「もっと詳しく知りたい」「これは、うちのことかもしれない…」と感じたら、ぜひこのまま記事をじっくりと読み進めてみてください。

テーマは、「少年野球に疲弊するママの、声なきSOS」です。

「え?ママ向けのテーマ?」「うちは大丈夫だよ」

そう思われたかもしれません。しかし、多くの家庭で、パパが野球の楽しさや子供の成長に夢中になる一方で、ママが一人、見えない重圧と孤独感に押しつぶされそうになっている現実があります。

この記事は、決してパパを責めるためのものではありません。むしろ、家庭という最高のチームを率いる「監督」であるあなたに、チームの危機を伝え、最高の采配を振るっていただくための「極秘レポート」です。

妻が笑顔を失う前に、家庭の雰囲気がギスギスしてしまう前に、そして、何より子供が愛する野球を心から楽しめなくなる前に。

この記事を通じて、パートナーであるママが直面しているリアルな悩みを「知り」、家庭というチームを勝利に導くための具体的な「アクション」を起こすきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

さあ、少しだけ耳の痛い話になるかもしれませんが、愛する家族のために。まずは音声で、あるいはこのまま文章で、一緒に問題の核心に迫っていきましょう。

無言のSOS…少年野球ママを追い詰める「3大ストレス」の正体

多くのパパが気づいていない、あるいは気づいていても見て見ぬふりをしているかもしれない、ママたちを苦しめるストレスの正体。それは、単なる「忙しさ」ではありません。参考記事や数々の体験談から見えてきたのは、主に3つの巨大なストレスが複雑に絡み合い、ママの心と体を蝕んでいく構造です。

ストレス1:終わりなき「当番」と見えない重圧

少年野球の運営は、保護者のボランティア精神に大きく依存しています。その中でも、特に母親に重くのしかかるのが、多岐にわたる「当番」です。

「たかがお茶当番でしょ?」もしそう思っているなら、その認識を今すぐ改める必要があります。

- 過酷な物理的負担: ある母親は「5時起きして、下の子を連れて6時集合からの丸一日試合。疲れ果てて、帰宅後、泣いた日もありました」と語ります。特に夏場は大量の氷や飲み物の準備、冬場はポットにお湯を沸かして持参するなど、試合の準備だけでも重労働。これが月に数回、チームによっては「月10回近く回ってくる」という現実があります。

- スコアラーやアナウンスのプレッシャー: 野球経験のないママにとって、スコアブックの記入やアナウンスは未知の領域。ミスが許されないというプレッシャーは計り知れません。「ルールも知らないのに、急にスコアラーを頼まれて頭が真っ白になった」という声は非常に多いのです。

- 送迎の負担(車出し): 複数の子供を乗せて、慣れないグラウンドまで運転する。ガソリン代は自腹、事故のリスクも伴います。

- 「見えない気遣い」という精神的負担: 最も厄介なのが、この「見えない気遣い」です。「何か手伝うことは??と常に気を回す雰囲気に神経疲れする」という声に象徴されるように、監督やコーチ、他の保護者への配慮が常に求められます。お茶を出すタイミング、おしぼりを渡す順番、差し入れのセンス…。一つ一つの行動が評価されているような感覚に陥り、心は休まりません。

これらの当番は、単発のタスクではありません。土日のほとんどが潰れ、自分の時間や家族団らんの時間は消えていきます。パパが「子供の応援、楽しいな」と感じているその裏で、ママは心身ともに削られ、疲労困憊になっている可能性があるのです。

【ママの本音】「夫は『みんなやってるんだから』って軽く言うけど、その『みんな』の中には夫は入ってない。早朝からお弁当を作り、下の子をなだめすかしながらグラウンドへ向かい、一日中気を張り詰めて、帰ってきたら泥だらけのユニフォームの洗濯。これが毎週続く絶望感、分かってほしい…。」

ストレス2:濃密すぎる「ママ友」との人間関係

少年野球は、子供だけでなく親にとっても「チームプレー」が求められる世界。しかし、その濃密さが、時として深刻な人間関係のストレスを生み出します。

- 「ボスママ」の存在: 多くのチームで問題となるのが、いわゆる「ボスママ」の存在です。長年チームに関わっている、発言力が強いといった理由で主導権を握り、独自のルールや価値観を押し付けてくるケースが後を絶ちません。「あの保護者たちの独特の雰囲気」に馴染めず、孤立してしまうママも少なくありません。

- 嫉妬と陰口の渦: 子供のレギュラー争いが、親同士の嫉妬や対立に発展することは日常茶飯事です。「うちの子の方が上手いのに」「〇〇さんのところは監督に媚びを売っている」といった根も葉もない噂や陰口が飛び交い、「陰で噂されてたのかと嫌な気持ちになる」経験を持つママは数多く存在します。

- 「やる気」の同調圧力: 「みんなでチームを盛り上げよう!」というスローガンは素晴らしいものですが、時に「熱心でない親=悪」というレッテル貼りを生み出します。家庭の事情や仕事で手伝いに参加できないだけで、「非協力的」と見なされ、居心地の悪い思いをすることも。気の利く保護者と比較されることへのプレッシャーも、大きなストレス源です。

- 適切な距離感の難しさ: チームという閉鎖的なコミュニティの中では、「無理をしてまで苦手な人とは付き合う必要はない」と頭で分かっていても、実行するのは至難の業です。子供への影響を考えると、無下に断ることもできず、我慢を重ねてしまうママがほとんどなのです。

職場や学校のPTAとは比較にならないほど濃密で、逃げ場のない人間関係。これが、ママたちを精神的に追い詰める第二の要因です。

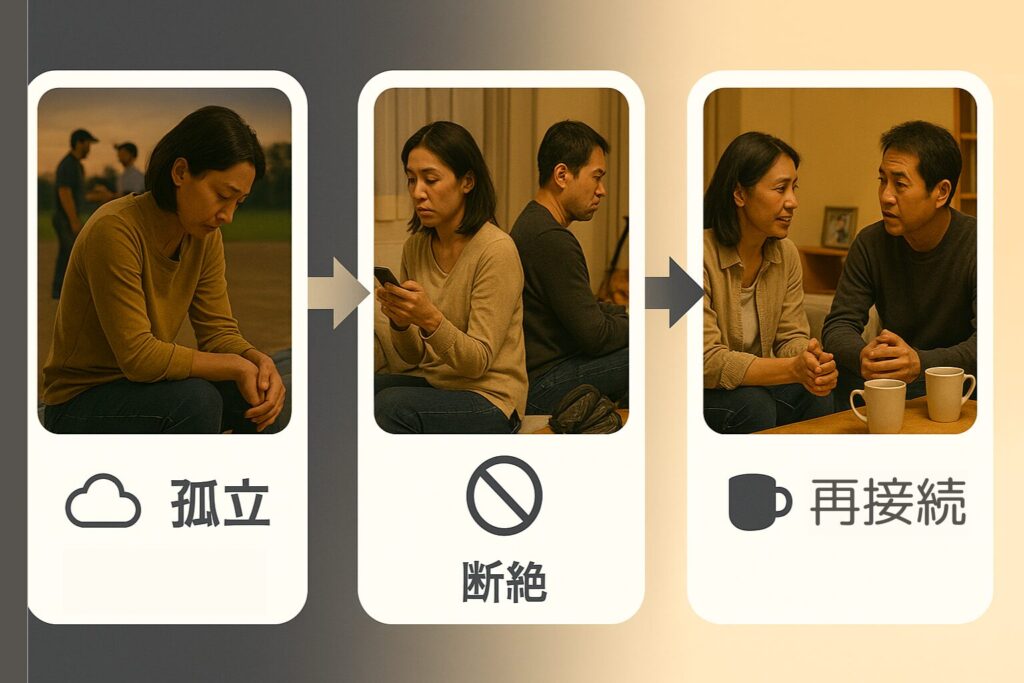

ストレス3:致命的な「夫」との温度差と孤独感

そして、ママたちを最も深く傷つけ、孤独にさせるのが、他ならぬ「夫との温度差」です。

多くの家庭で見られるのは、

「夫(パパ)は純粋に野球を楽しみ、妻(ママ)は義務感とストレスで疲弊している」

という悲しい構図です。

- 当事者意識の欠如: パパは「応援に行く」というお客様気分。一方で、ママは「運営を支える」という当事者意識。この根本的なスタンスの違いが、すれ違いを生みます。パパにとって野球は「趣味」や「楽しみ」かもしれませんが、多くのママにとっては「仕事」や「義務」になっているのです。

- 負担の押し付け: 「夫は、家事と育児をまったくせず、一切を私に押し付け」た上で、少年野球の負担までもがママに集中する。共働きが当たり前の現代において、この状況はあまりに理不尽です。それなのに、パパは悪びれもせず「今日の試合、惜しかったな!」と楽しそうに語る…。この無神経さが、ママの心を深く傷つけます。

- 理解のない言葉: 疲弊している妻に対して、「考えすぎだよ」「そんなに嫌なら辞めれば?」といった言葉をかけてしまうパパも少なくありません。これは、ママが「子供のために」どれだけ我慢し、頑張っているかを全く理解していない証拠です。ママが求めているのは安易な解決策ではなく、まずは「共感」と「労い」なのです。

- 深まる孤独感: 誰よりも味方でいてほしいはずの夫が、一番の理解者であってほしいはずのパートナーが、自分の苦しみを分かってくれない。この事実は、ママを深い孤独の淵へと突き落とします。「チームにも、家庭にも、どこにも私の居場所がない…」と感じてしまうのです。

この「夫との温度差」こそが、他のストレスを何倍にも増幅させる最悪の要因と言えるでしょう。

「もう限界…」ママの心を蝕む負のスパイラル

「当番の負担」「人間関係のストレス」「夫との温度差」。

これら3つのストレスは、それぞれが独立しているわけではありません。互いに悪影響を及ぼし合い、ママの心を蝕む「負のスパイラル」を生み出します。

- 当番で疲弊する

→ 心に余裕がなくなり、イライラしやすくなる。 - イライラした状態でママ友と接する

→ ちょっとした言動が気に障り、人間関係のトラブルに発展しやすくなる。 - 人間関係に悩み、夫に相談する

→ 夫は「楽しそう」で温度差があり、まともに取り合ってくれない。 - 夫に理解されず、孤独感を深める

→ ますます野球に行くのが億劫になり、当番も苦痛に感じる。 - (1.に戻る)

このスパイラルに陥ると、心はどんどんすり減っていきます。

最初は「子供のため」と頑張れていた気持ちが、次第に「なんで私だけがこんな思いを…」という不満と怒りに変わります。

そして、その矛先は、時として子供に向かってしまうことさえあるのです。

- 「あなたの野球のせいで、ママは大変なのよ!」

- 「今日の試合、エラーばっかりして!」

- 「早く辞めてくれないかな…」

こんな言葉を、子供にぶつけてしまいたくなる。

そして、言ってしまった後に自己嫌悪に陥る…。

ここまで来てしまうと、もはや赤信号です。

家庭は安らぎの場でなくなり、子供は野球を楽しめなくなり、家族の絆は崩壊の危機に瀕します。

パパの皆さん。

これは、決して大げさな話ではありません。あなたの家庭で、今まさに起ころうとしている未来かもしれないのです。

しかし、絶望する必要はありません。

この負のスパイラルを断ち切り、家族というチームを救えるのは、監督である「あなた」しかいないのですから。

パパだからできる!家庭というチームを救うための具体的なアクションプラン

さあ、ここからが本番です。妻の苦境を理解した今、あなたが取るべき具体的な行動を、4つのステップに分けて解説します。これは、あなたの家庭を救うための、そして少年野球を家族全員の素晴らしい思い出にするための、実践的な戦略です。

【Step 1: 理解する】妻の「大変さ」を具体的に知ることから始めよう

最初のステップは、敵を知ること、ならぬ「妻の大変さを知る」ことです。漠然と「大変そうだね」と思うだけでは不十分。何が、どのように、どれくらい大変なのかを、具体的に把握しましょう。

アクション1:『少年野球ママの仕事』をすべて書き出してみる

一度、妻が担っている少年野球関連のタスクを、客観的にリストアップしてみてください。

- 【試合・練習当日】

- 早朝起床、家族全員の朝食準備

- 子供のお弁当、補食、大量の飲み物の準備

- 自分の昼食の準備

- 下の子がいる場合、その子のお弁当、おやつ、おもちゃの準備

- ユニフォーム、野球道具の最終チェック

- 自分の服装、日焼け対策、防寒対策

- 車出し(送迎)の準備、他のお子さんのピックアップ

- グラウンドでの場所取り、設営手伝い

- お茶当番(監督・コーチへのお茶出し、ジャグの管理)

- アナウンス、スコアラー当番

- 試合中の写真・ビデオ撮影

- 怪我をした子の応急処置手伝い

- 下の子の世話

- 撤収作業の手伝い

- 帰宅後の子供のケア

- 大量の洗濯物(泥だらけのユニフォームとの格闘)

- 夕食の準備、片付け

- 翌日の準備…

- 【試合・練習がない日】

- チームの連絡網(LINEグループ等)のチェック、返信

- 出欠確認への返答

- 保護者会やイベントのスケジュール調整

- チームの会計や備品管理の業務(役員の場合)

- ママ友との連絡調整

- 野球道具のメンテナンス、買い出し

- 週末の食料品の買い出し

どうでしょうか。おそらく、あなたが想像していた何倍ものタスクがあるはずです。このリストを見るだけでも、妻がどれだけの時間と労力を割いているか、少しは想像できるのではないでしょうか。

【Step 2: 話し合う】温度差を埋めるためのコミュニケーション術

妻の状況を客観的に把握したら、次はいよいよ対話です。しかし、やり方を間違えると、火に油を注ぐことになりかねません。重要なのは、「尋問」や「説得」ではなく、「傾聴」と「共感」の姿勢です。

アクション2:『話し合い』のための最高の舞台設定をする

- タイミングを選ぶ: 試合後で疲れている時や、子供がいる前は避けましょう。夫婦二人きりで、リラックスできる時間(例:子供が寝た後、休日のカフェなど)を選びます。

- 切り出し方: 「最近、疲れてない?」「いつも野球のこと、ありがとう。大変なこととかない?」など、労いの言葉から始めます。「ちょっと話があるんだけど」と深刻に切り出すのはNGです。

アクション3:魔法の相槌「さしすせそ」で徹底的に聞く

妻が話し始めたら、あなたは聞き役に徹します。口を挟まず、否定せず、アドバイスもせず、ただひたすら聞く。その際に有効なのが、以下の相槌です。

- さ: 「さすがだね」(そんなに頑張ってるなんて、さすがだよ)

- し: 「知らなかった」(そんなに大変だったなんて、知らなかったよ。教えてくれてありがとう)

- す: 「すごいね!」(一人で全部やってるなんて、本当にすごいよ)

- せ: 「センスいいね」(そんな風に考えてたんだ、すごいね)※文脈に応じて

- そ: 「そうなんだ!」(一番大事。心から共感し、受け止める相槌)

妻は、解決策が欲しいのではありません。まずは、「自分の大変さを、一番身近なあなたに理解してほしい」のです。このステップを飛ばして、「じゃあこうすれば?」と解決策を提示するのは最悪の対応です。妻が「もう話すことはない」と感じるまで、じっくりと耳を傾けてください。

【Step 3: 行動する】今日からできる役割分担とサポート

妻の思いを受け止めたら、いよいよ具体的な行動に移します。言葉だけの「分かったよ」は、もはや何の価値もありません。信頼を回復し、状況を改善するためには、目に見える形で「行動」を示すことが不可欠です。

アクション4:「やることリスト」から、自分が担うタスクを宣言する

Step1で作成した「やることリスト」を妻に見せながら、「この中で、俺がやるよ」と具体的なタスクを引き受けることを宣言します。

【提案の具体例】

- 「毎週の車出しは、俺がやる。これからはお前は運転しなくていい」

- 「土日のユニフォームの洗濯は、俺の仕事にする。洗濯機の回し方、教えて」

- 「スコアラー、俺が覚えたい。今度教えてくれないか?」

- 「下の子の面倒は、グラウンドでは俺が見るようにするよ」

- 「次の保護者会、俺が出る。お前は家でゆっくりしてていいよ」

ポイントは、「手伝うよ」というスタンスではなく、「自分の仕事にする」という当事者意識を示すことです。一つでも二つでも構いません。あなたが主体的に役割を担う姿勢を見せることで、妻の負担は劇的に軽くなり、何よりも「一人じゃないんだ」という安心感を得ることができます。

アクション5:家庭内の「見えない家事」も引き受ける

少年野球の負担軽減と同時に、普段の家事・育児の分担も見直しましょう。妻の疲弊の根源には、野球だけでなく、日々の家事育児のワンオペレーションがある場合がほとんどです。

- 平日のゴミ出し

- 子供の寝かしつけ

- 休日の朝食作り

- お風呂掃除

など、小さなことでも構いません。あなたが家庭内で責任を持つ領域を増やすことが、妻の心の余裕に直結します。

【Step 4: 守る】妻を外部のストレスから守る「盾」になる

物理的な負担を軽減するだけでなく、精神的な負担から妻を守る「盾」になることも、夫の重要な役割です。

アクション6:ママ友トラブルの「防波堤」になる

もし妻がママ友との関係で悩んでいるなら、あなたが積極的に関わることで状況が変わる可能性があります。

- パパ同士の交流を深める: あなたが他のパパと良好な関係を築くことで、ママ同士の小さな対立が緩和されることがあります。

- 情報源になる: パパ同士の会話からチーム内の情報を得て、妻に共有する。情報格差が、ママ友間のトラブルを生む一因になることもあるのです。

- 矢面に立つ: あまりに理不尽な要求や陰口がある場合は、「うちの妻はこう考えているようです」と、あなたが代弁者として冷静に伝える役割を担うことも時には必要です。

アクション7:チームへの意見や交渉役を担う

「当番が多すぎる」「役員の負担が重すぎる」といったチーム全体の問題については、個人(特にママ)で意見するのは非常に勇気がいります。

- 保護者会で発言する: 「共働き家庭も増えているので、当番のやり方を見直しませんか?」といった提案を、あなたが保護者会などの場で発言します。

- 監督やコーチと話す: チーム運営の根幹に関わることであれば、保護者の代表として監督やコーチに相談する役割を担いましょう。

あなたが「盾」となり「交渉役」となることで、妻は理不尽なストレスから解放され、「守られている」という大きな安心感を得ることができます。

それでも難しいパパへ…これだけは覚えておきたい「魔法の言葉」と「NG行動」

ここまで読んで、「いきなり全部は難しい…」と感じたパパもいるかもしれません。

大丈夫です。完璧なスタートでなくても、あなたの小さな変化が、妻の心を確実に溶かしていきます。

もし何から手をつけていいか分からなければ、まずはこの「魔法の言葉」を口にすることから始めてみてください。

【今日から使える魔法の言葉】

- 「いつも本当にありがとう。お疲れ様。」

→ 基本中の基本。すべての行動の根底にある感謝を、毎日言葉にして伝えます。 - 「今日の弁当、美味しかったよ!」

→ 作ってもらって当たり前ではありません。具体的な感想を伝えることが大切です。 - 「何か手伝えることある?」

→ 妻から指示される前に、自分から尋ねる姿勢が重要です。 - 「無理しないでいいからね。」

→ 完璧を求めず、妻の心と体を気遣う一言。 - 「お前が頑張ってくれてるから、息子は野球ができて、俺も応援を楽しめるんだよ。」

→ 妻の貢献が、家族全体の幸せに繋がっていることを明確に伝えます。これが最上級の労いの言葉です。

逆に、これだけは絶対に言ってはいけない「NG行動・言葉」もあります。無意識に妻を傷つけていないか、チェックしてみてください。

【絶対NG!地雷になる行動・言葉】

- 「みんなやってるんだから」

→ 思考停止の最悪の言葉。妻の個別の苦しみを無視しています。 - 「そんなに嫌なら辞めれば?」

→ 「子供のために」という妻の葛藤を全否定する、最も残酷な言葉。 - 「俺は仕事で疲れてるんだ」

→ 妻も家事・育児・野球のサポートという「仕事」で疲れています。 - 妻が話している時にスマホをいじる

→ 無関心の象徴。百年の恋も冷めます。 - 具体的な提案なしに、チームの采配や子供のプレーに文句を言う

→ あなたは評論家ではありません。当事者になってから発言しましょう。

まずは「ありがとう」を増やし、「NG行動」を一つでも減らす。

その小さな一歩が、凍りついた夫婦関係を雪解けに向かわせる、確実な一歩となるはずです。

まとめ:少年野球は家族の物語。パパが最高の監督になろう

この記事では、少年野球に疲弊するママのリアルな悩みと、その状況を打破するためにパパができる具体的なアクションプランを解説してきました。

お茶当番、ママ友との人間関係、そして夫との温度差。

これらの問題は、決して他人事ではありません。あなたのすぐ隣で、一番大切なパートナーが苦しんでいるかもしれないのです。

しかし、思い出してください。

なぜ、あなたの家族は少年野球を始めたのでしょうか?

きっと、「子供の『野球が好き』という気持ちを応援したい」、ただその一心だったはずです。

その純粋な思いが、いつの間にか親の義務や見栄、エゴにすり替わっていませんか?

ある強豪チームの監督は言います。

「1番は家族、2番は仕事、3番が野球」

野球は、家族の幸せの上に成り立つものです。その順番を、決して見失ってはいけません。

パパの皆さん。

あなたは、グラウンドの監督ではありません。しかし、「家庭」という、世界で一番大切で、かけがえのないチームの監督です。

チーム(妻)が疲弊しているなら、その原因を分析し、戦略を練り直し、最高の采配を振るうのが監督の仕事です。時には自らグラウンドに立ち、泥にまみれることも必要でしょう。

妻のSOSに気づき、理解し、行動する。

あなたが最高の監督になれた時、妻は笑顔を取り戻し、家庭は活気にあふれ、子供は心から野球を楽しめるようになります。

そして、少年野球が終わる頃、きっと家族全員でこう言い合えるはずです。

「大変なこともあったけど、みんなで乗り越えて、本当に楽しかったね」と。

少年野球は、子供を成長させるだけでなく、家族の絆を試す壮大な物語です。

さあ、監督。今すぐ、あなたのチームのために、最初の一歩を踏み出しましょう。この記事が、そのための確かな一助となることを、心から願っています。