なぜ仙台育英の涙のヘッドスライディングは感動を呼んだのか?野球未経験パパが息子に伝えたい「勝敗より大切なこと」

2025年夏、甲子園の涙が教えてくれたこと。勝敗よりも大切な「最後までやり抜く力」とは

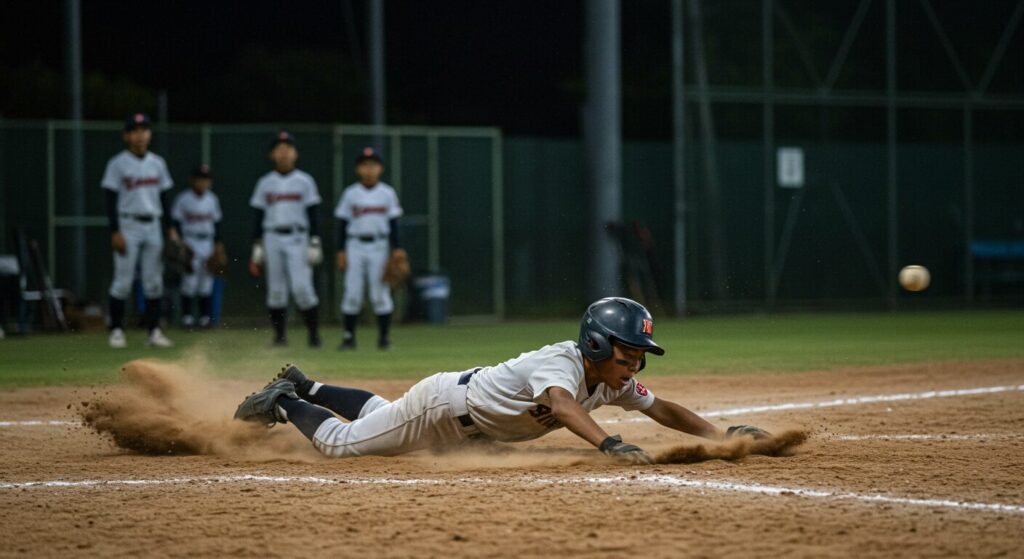

2025年の夏、甲子園。多くの高校野球ファンが固唾をのんで見守った一戦がありました。延長11回にもつれ込む激闘の末、仙台育英の吉川陽大投手が見せた最後のプレー。それは、多くの人々の心を強く、深く揺さぶりました。

151球を一人で投げ抜いた後、最後の打者として打席に立った彼の目には、すでに涙が溢れていました。痛烈な打球はセカンドへ。万事休すかと思われた瞬間、彼はもはや走るというより「飛ぶ」ようにして、一塁へ頭から滑り込みました。結果はアウト。試合終了のサイレンが鳴り響く中、彼は土に顔をうずめたまま、しばらく起き上がることができませんでした。

なぜ、私たちはこの光景にこれほどまでに心を動かされたのでしょうか?

この記事では、あの涙のヘッドスライディングという「事実」から、私たち保護者、特に野球経験のないパパが、息子たちの成長のために何を学び、何を伝えるべきかを深く掘り下げていきます。

まずは約5分、この記事の要点をまとめた以下の音声解説をお聴きください。 耳でサクッと概要を掴みたい方におすすめです。もちろん、音声は飛ばして、じっくり文字で読み進めていただいても構いません。

音声でお伝えした通り、ここには単なる感動秘話ではなく、子どもの「心の成長」を力強くサポートするための具体的なヒントが詰まっています。技術指導はできなくても、大丈夫。さあ、一緒にその方法を見つけていきましょう。

なぜあのプレーはこれほどまでに感動を呼んだのか?

吉川投手のプレーは、野球のセオリーから見れば非合理的かもしれません。かつてイチロー選手も指摘したように、一塁へは駆け抜けた方が速く、怪我のリスクも少ないとされています。しかし、あの瞬間のヘッドスライディングは、そんな合理性の議論をはるかに超える、強烈なメッセージを私たちに投げかけました。

執念と感謝が生んだ「魂のプレー」

試合後のインタビューで、吉川投手は涙の理由をこう語りました。「まだまだ仲間と野球がしたかった」「仲間の顔が思い浮かんできて涙が止まらなかった」。試合前日の野球ノートには「仲間のために投げる」と記していたそうです。

彼のプレーは、ただ勝利を諦めないという執念の表れだけではありませんでした。それは、これまで自分を支えてくれた監督や仲間への深い感謝と、その想いを一身に背負って戦い抜くという、高校生とは思えないほどの強い責任感の結晶だったのです。

結果は二塁ゴロという記録に残るかもしれません。しかし、絶望的な状況でも最後まで全力を尽くし、仲間の想いに応えようとしたその「過程」と「姿勢」こそが、私たちの心を打ったのです。それは、高校野球が単なるスポーツ競技ではなく、人間形成の場であることを改めて示してくれました。

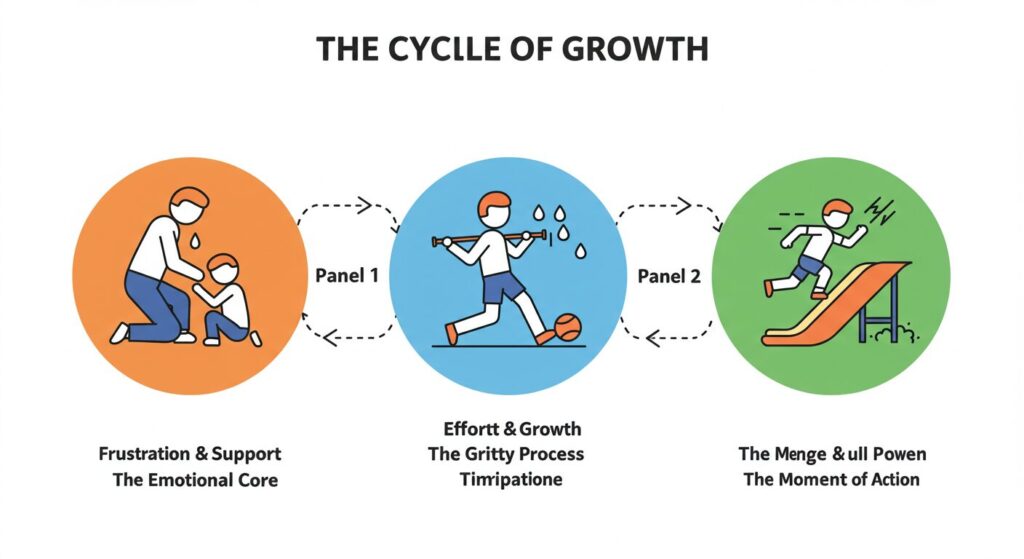

子どもの未来を創る「やり抜く力(GRIT)」という考え方

吉川投手のプレーが体現した「最後まで諦めない心」。実はこれ、近年の心理学や教育の世界で非常に注目されている、ある能力と深く結びついています。それが**「GRIT(グリット)」、日本語で「やり抜く力」**と呼ばれるものです。

GRITとは何か?才能よりも重要な成功の鍵

GRITは、ペンシルベニア大学の心理学者アンジェラ・リー・ダックワース氏が提唱した概念で、「才能やIQよりも、目標達成に向けた情熱と粘り強さこそが、社会的な成功の最も重要な鍵である」とする理論です。

そして何より重要なのは、GRITは生まれ持った才能ではなく、後天的に育てることができる能力だとされている点です。

GRITは、以下の4つの要素から構成されています。

- Guts(度胸・気骨): 困難なことに挑戦する勇気。失敗を恐れない心。

- Resilience(復元力・立ち直る力): 失敗や逆境を乗り越え、しなやかに立ち直る力。

- Initiative(自発性): 自分で目標を見つけ、主体的に物事に取り組む力。

- Tenacity(執念・粘り強さ): 一度決めたことを最後までやり遂げる、強い目的意識と継続力。

吉川投手のプレーを思い出してください。151球を投げ抜くGuts、失点しても粘り強く投げ続けるResilience、そして最後の打席で涙をこらえながらも全力でプレーするTenacity。彼の姿は、まさにGRITの塊だったと言えるでしょう。

少年野球は、このGRITという、子どもの人生を支える最も重要な非認知能力を育むための、最高のトレーニングの場なのです。

【野球未経験パパでもできる】息子の「やり抜く力」を育む5つの関わり方

「そうは言っても、自分は野球経験がないし、専門的なことは教えられない…」

そう思われるかもしれません。しかし、ご安心ください。「やり抜く力」を育む上で、野球の技術指導は必ずしも必要ありません。むしろ、未経験のパパだからこそできる、最高に価値のあるサポートが存在します。

ここでは、参考記事で示された専門的な知見を基に、今日から家庭で実践できる具体的な5つの関わり方をご紹介します。

1. 褒め方を変える:「結果」ではなく「プロセス」をとことん褒める

子どもを褒める時、私たちはつい「ヒットを打てて偉い!」「試合に勝ってすごい!」と、目に見える「結果」を褒めてしまいがちです。しかし、これがGRIT育成の落とし穴になることがあります。結果ばかりを評価されると、子どもは「ヒットを打てないと自分はダメなんだ」「試合に負けたら価値がないんだ」と考え、失敗を極度に恐れ、困難な挑戦を避けるようになってしまうのです。

大切なのは、結果に至るまでの**努力の「過程(プロセス)」**に光を当てること。

具体的な「プロセス褒め」の言葉がけ

- 練習への姿勢を褒める

- 「毎日素振りを続けたから、あんなに良いスイングができるようになったんだね!」

- 「雨の日も、家でできるトレーニングを自分で考えていてすごいよ。」

- 挑戦する勇気を褒める

- 「今までやったことのないポジションに挑戦したこと、それ自体が素晴らしいよ。」

- 「結果は三振だったけど、思い切ってバットを振りにいった姿勢がカッコよかった!」

- 工夫や思考を褒める

- 「どうすればもっとうまく投げられるか、自分で考えて練習していたね。」

- 「相手チームのうまい選手のプレーを、しっかり見て学ぼうとしていたね。」

- 失敗からの立ち直りを褒める

- 「エラーしても、すぐに気持ちを切り替えて次のプレーに集中できたのは立派だった!」

- 「悔しい気持ちをぐっとこらえて、仲間を応援する声を出していて偉かったよ。」

このように、頑張っている「状態」や「行動」を具体的に認めてあげることで、子どもは結果が出なくても自分の行動そのものに価値を見出し、粘り強く物事に取り組むようになります。

2. 小さな「できた!」を積み重ねさせる

「自分ならできる!」という感覚、すなわち「自己効力感」は、GRITの土台となる非常に重要な感情です。この感覚を育むためには、いきなり大きな目標を掲げるのではなく、小さな成功体験をコツコツと積み重ねていくことが不可欠です。

「スモールステップ」で目標を設定する

例えば、「次の試合でヒットを打つ」という目標は、子どもにとっては少しハードルが高いかもしれません。そこで、目標を細かく分解してみましょう。

- ステップ1: まずはバットにボールをしっかり当てる練習をする。

- ステップ2: 次は、フェアゾーンに強い打球を飛ばすことを目指す。

- ステップ3: そして、試合でヒットを打つ。

このように、達成可能な小さな目標(スモールステップ)を設定し、一つひとつクリアしていく喜びを体験させることが大切です。

数字で測れる「定量的目標」も効果的

- 「毎日、壁当てを10分間続ける」

- 「素振りを20回やる」

- 「3球連続でキャッチボールを成功させる」

このように、数字で測れる具体的な目標は、子ども自身が達成度を実感しやすく、モチベーションの維持に繋がります。「今日は目標をクリアできた!」という小さな喜びが、困難な課題にも前向きに取り組む自信を育んでいくのです。

3. 「失敗」を最高の学びの機会に変える

失敗は、成長にとって最高の栄養です。しかし、親が子どもの失敗を過度に恐れたり、可哀想に思ってすぐに手や口を出して解決してしまったりすると、子どもは自分で考えて試行錯誤する貴重な機会を失ってしまいます。

親が持つべき「見守る姿勢」

子どもがエラーをしたり、三振したりした時、すぐに「こうすればいいんだよ!」と答えを教えるのはぐっとこらえましょう。代わりに、こう問いかけてみてください。

- 「今のは惜しかったね。どうすれば次はうまくいくかな?」

- 「次はどういう作戦でいこうか、一緒に考えてみようか。」

子ども自身に原因を考えさせ、次への対策を立てさせる。このプロセスこそが、思考力とレジリエンス(復元力)を育むのです。

失敗を許容する「安全基地」になる

家庭は、子どもが安心して失敗できる「安全基地」であるべきです。

- 「失敗しても大丈夫。パパもママも、挑戦した君を誇りに思っているよ。」

- 「誰だって失敗はするんだから、気にすることないよ。」

失敗が非難されるものではない、と子どもが心から感じられる環境を作ってあげてください。失敗から自力で立ち直る経験を積むことで、子どもは挑戦を恐れない強い心を育むことができます。

4. 親自身が「やり抜く力」の手本を見せる

子どもは、親が思う以上に、身近な大人の姿をよく見て学んでいます。私たちが普段、何気なく見せている行動や言葉が、子どものGRIT形成に大きな影響を与えます。

仕事や家事、趣味、あるいはダイエットや資格の勉強でも構いません。親自身が目標を設定し、困難なことがあっても諦めずに粘り強く取り組む姿勢を見せることが、何よりの生きた教育となります。

「パパも仕事で大変なことがあるけど、頑張ってるんだよ」

「この料理、うまくできるまで何回も挑戦したんだ」

そんな会話を交わしながら、親子で一緒に何かに挑戦するのも素晴らしい経験です。全力を尽くした体験は、子どものGRITだけでなく、親子の強い絆をも育んでくれるでしょう。

5. 対話を重視し、子どもの「ありのまま」を丸ごと受け入れる

子どもの心を育む上で、最も基本であり、最も重要なのが「対話」です。特に、子どものネガティブな感情と向き合う時、親の姿勢が問われます。

「練習に行きたくない」

「もう野球をやめたい」

こんな言葉を子どもから聞かされた時、頭ごなしに「何を言ってるんだ!」「そんな弱気でどうする!」と否定してはいけません。まずは、子どもの気持ちを丸ごと受け止めてあげましょう。

「そうか、練習に行きたくないと感じているんだね。何か嫌なことでもあったのかな?」

このように、まずは子どもの感情に寄り添い、共感を示す(これを心理学で「傾聴」と言います)。その上で、対話を通じてその理由を一緒に探っていくのです。子どもは、自分の感情や存在そのものを親に肯定されることで安心感を得て、再び前に進むためのエネルギーを蓄えることができます。

指導者たちの言葉から学ぶ、現代の少年野球に必要な視点

仙台育英の須江航監督は、現代の指導について「正直言って、選手たちを叱る意味を年々感じなくなってきている」と語り、技術指導よりも選手の心を育てることの重要性を強調しています。

この考え方は、少年野球の世界にも大きな示唆を与えてくれます。元中日ドラゴンズのエースだった吉見一起氏も、「小学生は野球を楽しくやっているだけで十分。技術は必要ない」と断言しています。そして、保護者の役割は**「楽しませる」「考えさせる」**の2つだと指摘しているのです。

まさに、これまで述べてきた「やり抜く力」の育て方そのものです。

さらに、少年野球指導者の辻正人氏が提唱する「令和の根性野球」という新しい概念も注目に値します。これは、従来の強制的な根性論とは一線を画し、「やめてもいいし、やり抜いてもいい」という選択肢を子ども自身に委ねることで、真の継続力や自発性を育むことを目指す考え方です。

これらの先進的な指導者の考え方に共通しているのは、子どもを一人の人間として尊重し、その主体性を信じるという姿勢です。

まとめ:野球未経験パパだからこそ、伝えられることがある

もう一度、あの夏の日の吉川投手の姿を思い出してみましょう。

彼の涙のヘッドスライディングが私たちの心を打ったのは、それが勝敗という結果を超えた、人間のひたむきさ、美しさを体現していたからです。

私たち大人が子どもたちに本当に伝えるべきなのは、「もっと上手になれ」ということよりも、「最後まで諦めずにやり抜くことの尊さ」なのかもしれません。そして、その力は野球を離れた後も、彼らの長い人生を支え続ける、かけがえのない財産となるはずです。

野球経験がないからといって、引け目を感じる必要は全くありません。

技術的なアドバイスは、監督やコーチにお任せすればいいのです。

私たち親には、もっと大切な役割があります。

我が子のいちばんの理解者であり、心の安全基地であること。

結果ではなく、努力の過程を誰よりも認め、褒めてあげること。

失敗を恐れず挑戦できるよう、その背中を優しく押してあげること。

野球未経験のパパだからこそ、技術的な先入観なく、純粋に子どもの心の成長に目を向け、寄り添うことができる。それは、何物にも代えがたい強みです。

あの夏、甲子園が教えてくれた「勝敗より大切なこと」。

今度は、あなたが息子さんに伝えていく番です。