レジェンド・イチローの言葉はなぜ響くのか?「好き」こそ最強の武器だと教えてくれる、少年野球の親子で読みたい名言集

なぜウチの子は練習しないのか?その前に、親子で考えたい一つのこと

なぜウチの子は練習しないのか?その前に、親子で考えたい一つのこと

「もっと練習すれば上手くなるのに、どうしてウチの子は自主的にやらないんだろう…」

「練習に行きたがらない時、どう声をかければいいのか分からない…」

少年野球に関わる多くの親御さんが、一度は抱える悩みではないでしょうか。我が子の才能を信じているからこそ、もどかしさを感じてしまうその気持ち、痛いほどよく分かります。

実は、あなたと同じ悩みを持つ野球パパたちの会話を、少しだけ聞いてみませんか?きっと「うちと一緒だ!」と共感できるはずです。

いかがでしたか?

この会話の中で触れられていた、レジェンド・イチロー選手の「目からウロコの考え方」や「お父さんのサポート術」。

この記事では、音声でお話しした内容をさらに何倍も深く掘り下げていきます。

イチロー選手がなぜ「天才」ではなく「努力の人」と言い切ったのか、その詳しい背景。お父さんが実践した「教え込まない」関わり方の具体的なエピソード。そして、子供が壁にぶつかった時に親がかけたい「魔法の言葉」の数々…。

技術論や戦術論を一旦脇に置き、子供の「好き」という最強の武器を育み、壁を乗り越える「折れない心」を養うための、親としての在り方を、一つ一つ丁寧に解説していきます。

音声で興味を持ってくださったあなたなら、この記事を読み終える頃には、「なぜ練習しないんだ」という問いが、「どうすればこの子はもっと野球を好きになれるだろう」という、温かく前向きな問いに変わっているはずです。お子さんの野球人生、そして親子関係そのものを豊かにする本質的なヒントが、この先に待っています。

「好き」こそが原動力 – イチロー哲学の揺るぎない根幹

イチロー選手を語る上で、避けては通れないのが彼の「野球観」です。彼のストイックな姿勢や驚異的な記録は、すべてこの哲学から生まれています。少年野球の子供たち、そして私たち親がまず理解すべき、その原点に迫ります。

「天才」ではなく「努力の天才」- 子供に伝えたい努力の本当の価値

メディアは彼を「天才」と称賛しますが、イチロー選手自身は、その言葉を少し違う意味で捉えていました。

「努力せずに何かできるようになる人のことを『天才』というのなら、僕はそうじゃない。努力した結果、何かができるようになる人のことを『天才』というのなら、僕はそうだと思う。」

この言葉は、少年野球の子供たちにとって、これ以上ないほど勇気を与えてくれるメッセージです。周りの上手な子を見て、「あの子はセンスがあるから」「自分は才能がないから」と諦めてしまう前に、この言葉を親子で噛みしめてみてください。

イチロー選手ですら、生まれ持った才能だけであの場所に立ったわけではないのです。彼の成功は、彼自身が「誰よりもやった」と自負する、想像を絶する努力の積み重ねの上に成り立っています。

有名なエピソードに、小学校の卒業文集があります。そこには**「365日中360日は激しい練習をやっています」**と書かれていました。また、高校時代の3年間、1日も欠かさず続けたという10分間の素振り。これらは、彼の「努力の天才」たる所以を物語る、ほんの一例に過ぎません。

親として子供に伝えるべきは、「あの子に負けるな」という結果論ではなく、「イチロー選手も、毎日コツコツ続けたからすごくなったんだよ」というプロセスの価値です。地道な努力が、やがて大きな力になる。そのことを、レジェンド自身の言葉を通して伝えられれば、子供の練習への向き合い方も変わってくるかもしれません。

「野球を愛した」- 「楽しい」を超えたモチベーションの源泉

では、なぜイチロー選手はそれほどまでの努力を続けることができたのでしょうか。その答えは、彼が現役最後のインタビューで、少し照れながら口にしたこの言葉に集約されています。

「(自分が貫いたものは)野球を愛したことだと思います」

驚くべきことに、彼にとって「野球が楽しかった」のはプロ3年目くらいまでで、それ以降は楽しさよりも、この「愛」を持って野球と向き合い続けたと語っています。

これは、少年野球の親子関係にとって、非常に重要な視点です。

「練習は楽しい?」

「今日の試合、楽しかった?」

私たちはつい、子供のモチベーションを「楽しいかどうか」で測ってしまいがちです。もちろん、「楽しい」という気持ちは、野球を始めるきっかけとして、そして続ける上で欠かせない要素です。

しかし、野球を続けていれば、必ず壁にぶつかります。スランプに陥ったり、厳しい練習に音を上げそうになったり、試合で負けて悔しい思いをしたり…。「楽しい」だけでは乗り越えられない瞬間が、必ずやってきます。

その時に支えになるのが、イチロー選手の言う「愛情」です。良い時も悪い時も、野球そのものに向き合い、上手くなりたいと願い、野球ができることに感謝する。そんな深い愛情を育むことができれば、目先の楽しさや結果に一喜一憂しない、太い幹のようなモチベーションが育っていくのです。

親の役割は、常に「楽しい」環境を提供することだけではありません。子供が野球そのものを深く愛せるように、その魅力を伝え、共に悩み、共に喜ぶ。そんな関わり方が、本当の意味でのサポートになるのではないでしょうか。

逆境が言葉に重みを与える – 親子で知っておきたいイチローの背景

イチロー選手の言葉がなぜこれほどまでに私たちの胸を打つのか。それは、彼の野球人生が決して順風満帆なエリート街道ではなかったからです。数々の逆境を乗り越えてきた経験こそが、彼の言葉に揺るぎない「重み」と「説得力」を与えています。

- 低かったプロ入り前の評価: 今では信じられませんが、イチロー選手は独特の「振り子打法」や細身の体格から、高校時代のドラフト評価は4位と、決して高くはありませんでした。

- メジャー挑戦への懐疑的な声: 日本で首位打者を獲得してもなお、メジャー挑戦時には「日本では通用してもメジャーでは無理だ」という声が多くありました。

- 記録への想像を絶するプレッシャー: 2004年にシーズン最多安打記録に挑んだ際には、日米のメディアから凄まじいプレッシャーを受け続けました。

これらの大きな壁を、彼は持ち前の精神力と、誰にも真似できないほどの徹底した準備で乗り越えてきました。

だからこそ、彼の言葉は単なる精神論ではないのです。子供が「どうせ自分なんて…」と下を向いている時、親が「イチロー選手だって、最初からみんなに認められていたわけじゃないんだよ」と、その背景を語ってあげること。それは、子供が再び顔を上げるための、大きなきっかけになるかもしれません。

子供の「好き」を育む親の役割 – イチローと父・宣之氏に学ぶ「伴走者」の哲学

イチロー選手の成長を語る上で、父・鈴木宣之氏(通称:チチロー)の存在は絶対に欠かせません。彼の教育方針には、現代の少年野球の親が学ぶべき、普遍的で本質的なヒントが詰まっています。それは「指導者」ではなく「伴走者」としての哲学です。

「教え込まない」サーバント・リーダーシップ

宣之氏が最も大切にしていたこと、それは「教え込まない」という姿勢でした。

「親が子供を無理やり引っ張っていくのではなくて、親のほうが子供のあとからついていけばいい、というくらいの気持ちだった。」

彼は、親が「ああしろ、こうしろ」と教え込もうとすると、子供は反発し、主体性が失われると考えていました。彼の役割は、イチロー少年が「やりたい」と思ったことに対して、最高の環境を整えるサポーターに徹することでした。

これは、相手に尽くすことで組織を導く「サーバント・リーダーシップ」という考え方に通じます。

少年野球の現場で、私たちはつい熱くなってしまいがちです。

「もっと腰を落とせ!」

「なんで今の球を振らないんだ!」

良かれと思って放った言葉が、実は子供の「自分で考える力」や「挑戦する意欲」を奪っているとしたら…。

宣之氏の姿勢は、私たちに問いかけます。子供の目線まで下りて、なぜそのプレーをしたのか、本人はどう感じているのかをまず聞くこと。頭ごなしに叱るのではなく、子供の主体性を尊重し、見守る勇気を持つこと。それが、子供の中に眠る「好き」という気持ちを、何よりも大切に育む第一歩なのです。

子供の「本気」に「全力」で応える覚悟

自主性を尊重する一方で、宣之氏は、子供が「本気」を見せた時には、親も「全力」で応えることの重要性を示してくれました。

小学2年生のイチロー少年が、「毎日野球がしたい」と父親に訴えかけます。それに対し、宣之氏は「じゃあ、お父さんが相手してあげるけど、毎日続けられるか?男の約束だよ」と応じました。

その日から、宣之氏は自営業の仕事を毎日午後3時には切り上げ、1日も欠かさずイチロー少年の練習に付き添いました。会社の取引を失うことすらあったと言いますが、それでも彼は子供との約束を最優先したのです。

「自分から約束をやぶったら子供は心に傷を負う。幼ければ幼いほど、その傷は深く残る。だから、約束した以上は何にもまして、イチローとの野球遊びを優先させなければと思った」

このエピソードから私たちが学ぶべきは、単に練習に付き合う時間の長さではありません。子供が示した「上手くなりたい」という本気のサインを見逃さず、親も本気でそれに応えるという「覚悟」です。

「パパ、キャッチボールしよう」

「バッティングセンター連れてって」

子供からのその一言に、私たちはどれだけ全力で応えられているでしょうか。忙しい毎日の中で、つい「また今度ね」と後回しにしてしまうこともあるかもしれません。しかし、子供の情熱の炎が燃え上がっているその瞬間こそが、親子で成長できる絶好のチャンスなのです。

親が本気で関わる姿勢は、必ず子供に伝わります。それが揺るぎない信頼関係の土台となり、「この人のためにも頑張ろう」という、新たなモチベーションを生み出すのです。

親子の対話が「自己分析能力」を育む

イチロー流の育成術では、親が答えを与えるのではなく、対話を通じて子供自身に考えさせることが非常に重視されます。これは、子供が将来、自立した一人の人間として生きていく上で不可欠な「自己分析能力」を育む、最高のトレーニングになります。

家庭で今日から実践できる、具体的なアプローチを見てみましょう。

| アプローチ | 具体的な方法 | 目的と親の心構え |

| 問いかける | 「なぜ今のプレーが上手くいったと思う?」「次はどうすればもっと良くなるかな?」など、答えを教えずに質問する。 | 子供に思考のきっかけを与えることが目的。「正解」を求めるのではなく、子供が自分の言葉で考えを表現するプロセスそのものを尊重しましょう。 |

| 野球ノート | 練習や試合で感じたこと、できたこと、できなかったことを記録させる。親子でノートを見ながら対話する時間を持つ。 | 自己理解を深め、課題を明確にします。親は添削する先生ではなく、一番の理解者として「そう感じたんだね」と共感的に話を聞くことが大切です。 |

| 動画の活用 | プレーをスマホで撮影し、親子で客観的に見てみる。「今のフォーム、自分ではどう思う?」と感想を求める。 | 自分の姿を客観視させ、自らの気づきを促します。親が欠点を指摘するのではなく、「この部分はすごく良くなったね!」と良い点を見つけてから、「ここはもっとこうしたらどうかな?」と提案する形が理想です。 |

これらの習慣は、ただ野球が上手くなるためだけのものではありません。自分の課題を自分で見つけ、どうすれば解決できるかを考え、実行し、また振り返る。この「PDCAサイクル」を回す力は、野球を離れた後の人生においても、子供の大きな財産となるはずです。

「壁」を乗り越える折れない心の育て方 – 失敗は成長のチャンス

少年野球は、成功体験ばかりではありません。三振、エラー、レギュラー争い、試合の敗戦…。子供たちは、私たちが思う以上に様々な「壁」に直面し、心を痛めています。そんな時、イチロー選手の言葉は、困難を成長の糧に変えるための、強力なマインドセットを授けてくれます。

「壁というのは、できる人にしかやってこない」- 親が授けるべき視点の転換法

試合でエラーをして落ち込んでいる我が子に、どんな言葉をかけますか?

「ドンマイ!」

「次、頑張れ!」

もちろん、それも大切な励ましです。しかし、イチロー選手なら、全く違う角度から光を当てるかもしれません。

「壁というのは、できる人にしかやってこない。超えられる可能性がある人にしかやってこない。だから、壁がある時はチャンスだと思っている。」

この言葉は、困難な状況そのものの「意味」を根底から変えてしまいます。「失敗=ダメなこと」ではなく、「壁にぶつかっている=成長のチャンスが来ている」という、驚くべき視点の転換です。

子供がスランプに陥っている時、レギュラーになれず悩んでいる時こそ、親がこの視点を持って、「すごいじゃん、チャンスが来たね!」「神様が、お前なら乗り越えられるって思ってる証拠だよ」と、笑顔で伝えてあげてはどうでしょうか。

失敗を責めるのではなく、挑戦した事実を認める。そして、その挑戦の先に現れた壁を「成長の証」として親子で歓迎する。このマインドセットが、子供の中に何度でも立ち上がれる「折れない心」、すなわちレジリエンスを育んでいくのです。

結果が出ない時こそ、その子の「姿勢」を見る

努力がすぐに結果に結びつかないスランプ期は、選手にとって最も苦しい時間です。親も、どう声をかけていいか分からず、もどかしい気持ちになります。そんな時、思い出したいイチロー選手の言葉があります。

「結果が出ないとき、どういう自分でいられるか。決してあきらめない姿勢が、何かを生み出すきっかけをつくる。」

ヒットが出ない。試合で勝てない。そんな時、腐って練習をサボったり、道具を粗末に扱ったり、仲間や審判のせいにしたりしていないか。それとも、結果は出なくても、やるべきことを淡々と続け、声を出し、全力疾走を怠らないでいるか。

私たち親が見るべきは、目先の「結果」ではなく、その子の「姿勢」です。

結果が出ずに落ち込んでいる子供に、「なんで打てないんだ!」と結果を責めるのは、最も避けるべき対応です。それは、子供の心をさらに追い詰めるだけです。

そうではなく、「ヒットは出なかったけど、最後まで諦めずにボールに食らいついていたね」「悔しいだろうに、練習はしっかりやっていること、お父さん(お母さん)は知ってるよ」と、努力のプロセスと姿勢を具体的に認めてあげること。

その一言が、子供の孤独な心を救い、「見てくれている人がいる」という安心感が、次の飛躍へのエネルギーとなるのです。

「人と比べるな、昨日の自分を超えろ」- 自分軸の重要性

子供の世界は、残酷なほど「比較」に満ちています。

「〇〇君はホームランを打ったのに…」

「△△ちゃんは自分より足が速い…」

他人と比較して劣等感を抱き、自信を失ってしまう子は少なくありません。

そんな時こそ、イチロー選手が貫いた「自分軸」の考え方が、子供を呪縛から解き放ちます。

「人との比較ではなくて、自分の中で少し頑張った。そのことを続けていくと、将来、思ってもいなかった自分になっている。」

目標とすべきは、チームメイトの〇〇君ではありません。「昨日の自分」です。

昨日より1回多く素振りができた。

昨日より少しだけ捕球が上手くなった。

昨日より大きな声が出せた。

そのわずかな成長こそが、本人にとっての「限界への挑戦」であり、最も尊いものだとイチロー選手は教えてくれます。

親は、子供の健全な自己肯定感を育むために、言葉選びに細心の注意を払うべきです。

「〇〇君はすごいね」という言葉は、裏を返せば「それに比べてお前は」というメッセージになりかねません。他人との比較ではなく、「前の試合より、ゴロの捕り方が良くなったね!」「去年の今頃より、すごく肩が強くなったんじゃない?」と、子供自身の過去と現在を比較し、その成長を具体的に褒めること。

この「自分軸」で物事を捉える習慣が、周りの評価に振り回されない、強くしなやかな心を育むのです。

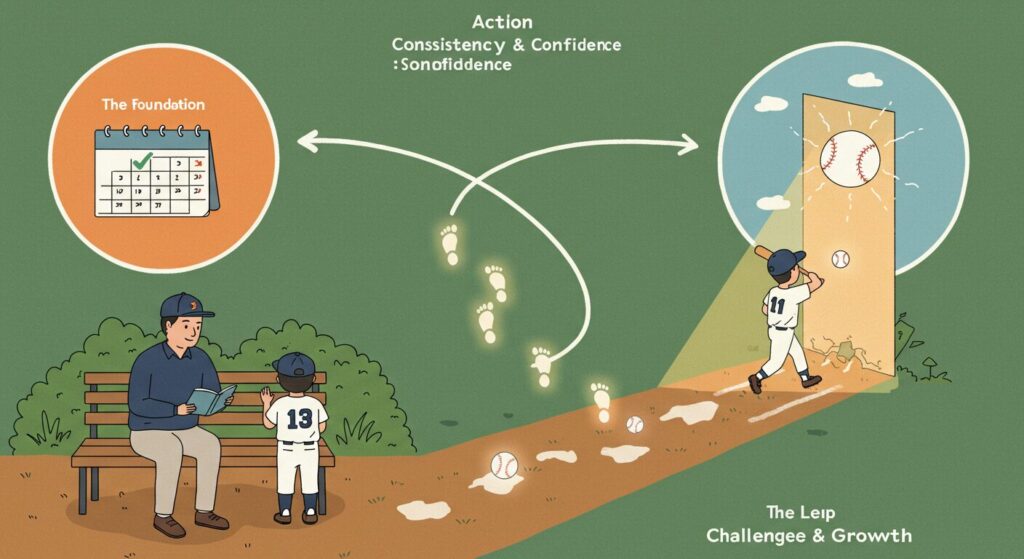

「続ける力」こそ最強の武器 – 平凡な毎日が非凡な結果を生む

イチロー選手が最も価値を置くものの一つ、それが「継続する力」です。彼の哲学の中心には、非凡な結果は、日々の平凡な、ともすれば退屈な積み重ねからしか生まれないという、揺るぎない信念があります。

「小さいことを積み重ねる事が、とんでもないところへ行くただひとつの道」

2004年、メジャーリーグのシーズン最多安打記録という、とてつもない金字塔を打ち立てた瞬間、彼はこの有名な言葉を残しました。

「小さいことを積み重ねる事が、とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています。」

この言葉が持つ本当の意味を、私たちは理解できているでしょうか。イチロー選手が伝えたかったのは、「いきなり大きな目標を立てるな」ということです。

ホームランを打ちたい、エースになりたい、レギュラーになりたい。大きな夢を持つことは素晴らしいことです。しかし、その大きな夢と、今日の自分との間にある、あまりに大きなギャップに絶望してしまうのが人間です。

そうではなく、その大きな夢に繋がる、ごくごく「小さなこと」を、今日一つだけやってみる。

・毎日10分だけ素振りをする。

・キャッチボールで、相手の胸に投げることを1球だけ強く意識する。

・寝る前に、野球ノートを1行だけ書く。

イチロー選手は、継続の秘訣を「我慢できない。我慢が苦手で楽なモノを重ねているイメージ」とさえ語っています。これは、彼が「歯を食いしばって」ではなく、日々のルーティンとして当たり前に練習を組み込んでいたことを示唆します。

この地道で平凡な反復こそが、やがて誰も到達できないような「とんでもないところ」へ自分を運んでくれる、唯一の方法なのです。

親ができる「継続」のサポート術

では、子供の「続ける力」を育むために、親には何ができるでしょうか。それは「頑張れ!」と精神論を叫ぶことではなく、続けられる「仕組み」と「環境」を整えてあげることです。

- 目標を極限まで細分化する: 「毎日100回素振り」は、大人でも大変です。まずは「毎日10回」から。それができたら「毎日20回」へ。無理なく達成できる小さな目標を設定し、「できた!」という成功体験を積み重ねさせることが重要です。

- 努力を「見える化」する: カレンダーにシールを貼る、瓶にビー玉を入れるなど、積み重ねが目に見えるように工夫してみましょう。「こんなに続いたんだ!」という視覚的な達成感が、次の1日へのモチベーションになります。

- プロセスを具体的に褒める: 結果が出なくても、「今日もちゃんと素振りできたね、えらい!」「雨の日も欠かさずストレッチしててすごいね」と、継続した事実そのものを褒めてあげてください。親が見てくれているという感覚が、子供の支えになります。

- 習慣化を手伝う: 「お風呂の前に素振り」「夕食の後に野球ノート」など、日々の生活リズムの中に練習時間を組み込む手伝いをしましょう。一度「やらないと気持ち悪い」というレベルまで習慣化できれば、それはもう努力ではなく、生活の一部です。

「継続は力なり」という言葉の本当の意味を、日々の小さなサポートを通じて子供に伝えていく。それこそが、親ができる最高のコーチングなのかもしれません。

野球を超えた人生の教訓 – イチローが子供たちに本当に伝えたかったこと

イチロー選手の言葉は、野球の技術や戦術を超え、子供たちが将来、一人の人間として社会で生きていく上で極めて重要な、普遍的な人生の教訓に満ちています。野球を通じて、私たちは子供に何を教えるべきなのでしょうか。

「準備の哲学」が本番の自信を生む

イチロー選手は、試合で最高のパフォーマンスを発揮するために、誰よりも入念な準備を行うことで知られていました。その哲学は、この言葉に凝縮されています。

「特別なことをするために特別なことをするのではない、特別なことをするために普段どおりの当たり前のことをする。」

試合の日だからといって、特別なことをする必要はない。本番で力を発揮するために本当に必要なのは、日々の練習、ストレッチ、食事、睡眠といった「普段どおりの当たり前」を、誰よりも高いレベルで徹底すること。そして、その**「これだけやったんだ」という準備の事実こそが、プレッシャーのかかる場面での揺るぎない自信と平常心に繋がる**のです。

試合前に緊張している子供に、「大丈夫、あれだけ練習したじゃないか」と声をかけてあげること。その言葉が本当に力を持つのは、日々の準備を親がしっかりと見て、認めてあげている時だけです。

道具や人への感謝とリスペクトの心

野球を通じて学ぶべきは、技術だけではありません。イチロー選手は、道具を誰よりも大切に扱い、グラウンド整備を率先して行い、対戦相手や審判、そしてファンへの敬意を常に忘れませんでした。

これらの行動は、野球ができる環境そのものへの「感謝の心」を育みます。そして、その感謝の心こそが、スポーツマンシップの根幹をなすのです。

子供がグローブやバットを投げ出していないか。使った後のグラウンドをトンボでならしているか。試合の後に「ありがとうございました」と相手チームや審判に言えているか。

親として、技術的なこと以上に、こうした人間としての「姿勢」を教える責任があります。野球という素晴らしいスポーツを通じて、感謝とリスペEクトの心を学ぶこと。それこそが、子供の人生を豊かにする、何よりの贈り物になるはずです。

「自分の可能性を信じる」- 親が持つべき勇気

体の小さな選手だったイチロー選手は、特に同じような境遇の子供たちに対し、「自分で自分の可能性をつぶすな」と、繰り返し語りかけてきました。

「夢中になれるものが見つかれば、自分の前に立ちはだかる壁にも、壁に向かっていくことができる。自分に向くか向かないかよりも、自分の好きなものを見つけてほしい」

彼の存在そのものが、体格に恵まれなくても、努力と工夫、そして「好き」という圧倒的な情熱があれば、世界の頂点に立つことができるという、何よりの証明です。

私たち親は、子供の未来を勝手に決めつけてはいないでしょうか。

「あの子は体が小さいから、プロなんて無理だ」

「うちの子は不器用だから、レギュラーは難しいだろう」

親が子供の可能性を信じなくて、一体誰が信じてくれるというのでしょう。

宣之氏もまた、「『お前みたいなものが』とか、『そんな夢みたいなことを言って』とか、親がそんな事を言ってしまったら、子供は下を向いてしまいます。絶対に言ってはならない言葉だと思います」と語っています。

たとえ今は下手でも、補欠でも、子供が「上手くなりたい」「試合に出たい」と願うなら、その可能性を信じ、挑戦を温かく見守り、全力でサポートする。それこそが、親に求められる最後の、そして最大の「勇気」なのです。

まとめ:子どもの野球人生を、そして親子関係を豊かにするために

レジェンド・イチロー選手の言葉と、彼を支えた父・宣之氏の哲学を巡る旅は、いかがだったでしょうか。

そこから見えてきたのは、小手先の技術指導や、短期的な結果を求めるマネジメント術ではありませんでした。それは、**子供が持つ「好き」という純粋な炎を、いかにして絶やさずに育み、長期的な視点でその成長を支えるかという、壮大で本質的な「親の哲学」**でした。

「なぜウチの子は練習しないんだ」という悩みから始まったこの記事ですが、今、その答えが見えてきた気がします。子供が練習しないのは、才能がないからでも、根性がないからでもありません。ただ、野球を心から「好き」でいられる環境が、少しだけ損なわれているだけなのかもしれないのです。

- 他人との比較ではなく、「昨日の自分」との比較で、わずかな成長を具体的に褒めてあげること。

- 結果を責めるのではなく、挑戦したプロセスと姿勢を認めてあげること。

- **「壁」を障害と捉えるのではなく、「成長のチャンス」**として親子で歓迎すること。

- 大きな目標ではなく、**「小さなことの積み重ね」**を親子で楽しみ、継続をサポートすること。

- そして何より、親が「指導者」になろうとせず、子供の**一番の理解者であり「伴走者」**であること。

今日から、このうちの一つでも意識してみてはいかがでしょうか。

イチロー選手が世界最高峰の舞台で、あれほど長く、あれほど輝き続けることができた源泉は、小学生時代に父親と築いた揺るぎない信頼関係と、野球へのどこまでも純粋な愛情にあったのです。

私たち親も、目先の勝敗や技術の優劣にとらわれることなく、子供の「好き」という気持ちを最大限に引き出し、支え続ける存在でありたい。そうすれば、野球はきっと、お子さんの人生を、そして親子関係そのものを、かけがえのない宝物で満たしてくれるはずです。