なぜ野球部員は丸刈りなのか?歴史的背景から考える、令和時代の“髪型問題”

「うちの子の少年野球チーム、みんな坊主頭だけど、これって普通なの?」

「高校野球といえば丸刈りだけど、最近は髪の長い選手もいるよね。何が変わったんだろう?」

「丸刈りの伝統も大事だと思うけど、子どもの個性を尊重したい…」

野球に関わる親子にとって、一度は頭をよぎる「髪型」の問題。特に、夏の甲子園で慶応義塾高校が107年ぶりに優勝したことをきっかけに、「高校球児と髪型」に関する議論は、これまで以上に活発になっています。

本文を読み進める前に、まずはこちらの音声をお聞きください。私と同じように、少年野球に関わる一人の父親と、この「髪型問題」について少し立ち話をしてみました。きっと、あなたも「うんうん、わかるよ」と共感していただけるはずです。

いかがでしたでしょうか。

この記事では、単に「丸刈りは古い」「いや、伝統だ」という二元論で終わらせるのではなく、なぜ日本の野球界、特に学生野球において「丸刈り」が定着したのかという歴史的背景から、現代におけるメリット・デメリット、そして多様性を尊重する新しい価値観まで、網羅的かつ中立的な視点で徹底的に掘り下げていきます。

この記事を読めば、あなたが抱える髪型に関するモヤモヤが解消され、親子で、そしてチームで、この問題について前向きに対話するための「確かな知識」と「多様な視点」を手に入れることができるはずです。

野球における「丸刈り」の歴史的背景

そもそも、なぜ「野球部=丸刈り」というイメージがこれほどまでに強く定着したのでしょうか。驚くべきことに、日本高等学校野球連盟(高野連)の規則には、選手の髪型を規定する項目は一度も存在したことがありません。つまり、あの“球児の象徴”とも言えるスタイルは、ルールではなく、時代が生んだ「慣習」だったのです。

丸刈りの起源:明治時代の軍隊文化と衛生観念

日本の男性が広く丸刈りをするようになった起源は、明治時代にまで遡ります。1873年(明治6年)の徴兵令公布により、軍隊に入隊する兵士たちは、衛生上の理由から丸刈りにすることが慣習となりました。特に、日清戦争(1894年)で大規模な徴兵が行われたことで、丸刈りは国民的な髪型として広く浸透していきます。

頻繁に入浴できない野戦でのシラミ予防や、頭部に負傷を負った際の手当てのしやすさなど、その理由は極めて実用的でした。同時に、「俗世間との訣別」や「規律の維持」といった精神的な意味合いも持つようになり、丸刈りは兵士の象徴となっていったのです。

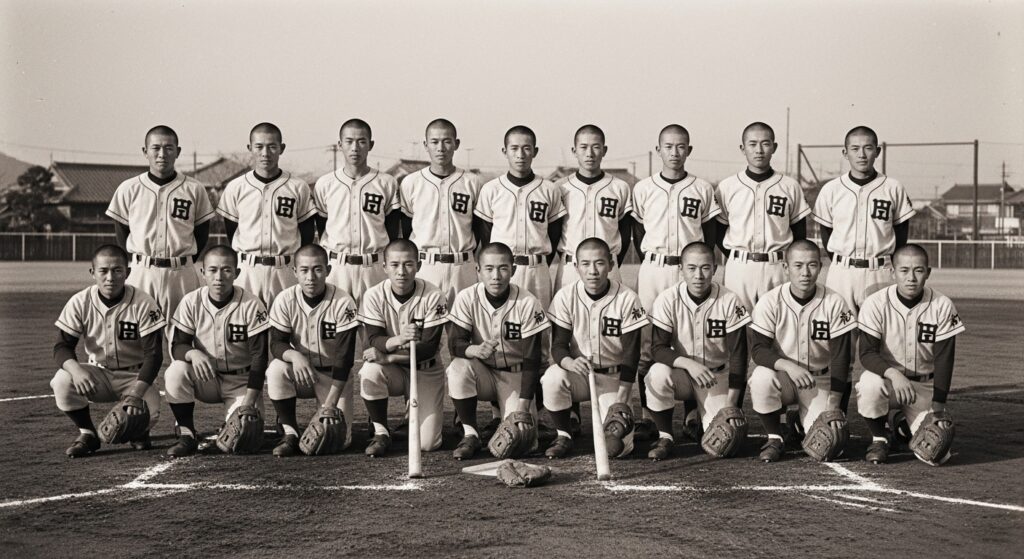

この時代、学校教育の現場でも丸刈りは一般的であり、野球部員が丸刈りだったのは、野球が理由というよりも、当時の男子学生の標準的な髪型だったから、という側面が強いのです。

高校野球への波及:戦時体制と「球児らしさ」の形成

「野球部=丸刈り」のイメージが決定的に形成されたのは、皮肉にも戦争の時代でした。

第1回全国中等学校優勝野球大会(現在の夏の甲子園)が開催された1915年(大正4年)は、第一次世界大戦の真っ只中。その後、日本がさらなる戦時体制へと突き進む中で、学生スポーツに対する風当たりは強くなっていきます。

その逆風の中、野球界の重鎮であった飛田穂洲(とびたすいしゅう)らは、「野球は軍隊式訓練に通じる精神を養うものだ」と主張し、野球文化の存続を図りました。その結果、厳しい上下関係や精神論といった軍隊的文化と共に、「兵士の象徴」であった丸刈りが、逆境に耐え、国に貢献する「球児らしさ」の象徴として、より強く野球部に根付いていったのです。

戦後の定着と社会の変化:なぜ野球部だけが丸刈りを続けたのか

戦後、社会は大きく変わりました。1980年代から90年代にかけて、人権意識の高まりと共に、全国の中学校で「丸刈り校則」が次々と廃止されていきました。男子生徒の髪型は自由になり、丸刈りは「強制されるもの」から「個人が選ぶもの」へと変化したのです。

しかし、その大きな流れの中で、高校野球の世界だけは、まるで時が止まったかのように丸刈り文化が「伝統」として維持され続けました。社会全体が髪型の自由化へ向かう中で、野球部だけがその「慣習」を継承した。この点にこそ、現代に続く「丸刈り問題」の根源があると言えるでしょう。

数字と事例で見る現代の「丸刈り」事情

長らく「当たり前」とされてきた野球部の丸刈りですが、令和の今、その景色は確実に変わりつつあります。データと具体的な事例から、その変化の最前線を見ていきましょう。

データ分析:甲子園出場校と全国の高校での丸刈り率のギャップ

非常に興味深いデータがあります。日本高野連が2023年に行った調査によると、全国の加盟校約3,800校のうち、「部員の頭髪を丸刈りと決めている」と回答した学校は、全体のわずか26.4%でした。これは、5年前の2018年調査時の76.8%から、実に50ポイント以上も激減したことになります。

ところが、甲子園という檜舞台に目を向けると、状況は少し異なります。例えば、2023年夏の甲子園に出場した49校のうち、髪型が自由だったのは慶応(神奈川)や花巻東(岩手)など7校のみ。2024年春の選抜大会でも、髪型が自由な学校は4校に留まりました。

この数字が示すのは、「全国的には『脱・丸刈り』が急速に進んでいるが、甲子園に出場するような強豪校レベルでは、依然として丸刈りが主流である」という二重構造です。

「脱・丸刈り」を実践するチームの哲学

では、「脱・丸刈り」を選択したチームは、どのような考えを持っているのでしょうか。

事例1:青森山田高校 – 社会への準備としての髪型自由化

2017年ごろから髪型の自由化を進めてきた青森山田高校。兜森監督は「世の中の動きを考えた時に、そのように指導していくのも大事」と語ります。髪を伸ばすことで、TPOに合わせた身だしなみを自分で考えるようになる。それは「社会に出るための準備の一つ」だという教育的哲学が根底にあります。

事例2:耐久高校 – 野球人口減少への危機感

和歌山県立耐久高校が髪型を自由化したきっかけは、地元の中学生から「坊主ですか?」と聞かれたことでした。井原監督は、丸刈りが野球を始める上での障壁になっている現実を痛感。「野球に集中してほしい」という本来の目的のために、その障壁を取り除く決断をしました。

事例3:中京大中京 – コロナ禍をきっかけとした「不易流行」

愛知の強豪・中京大中京も2024年から髪型を自由にしました。きっかけは、コロナ禍の自宅待機中に髪が伸びた選手からの「伸ばしてもいいですか?」という問いでした。高橋源一郎監督は「不易流行(変わらない本質と、時代と共に変えるべきこと)」という言葉を挙げ、「スポーツマンらしさや校則を総合して、自分で判断できる人間を育てていきたい」とその意図を語っています。

逆に「丸刈り」を主体的に選択する選手たち

一方で、「脱・丸刈り」の流れに逆行するかのように、選手たちの意思で「丸刈り」を選択するチームも存在します。これは、丸刈りが単なる「古い慣習」ではないことを示す重要な事例です。

事例1:健大高崎 – 「髪を気にする時間があれば野球に費やす」という決意

群馬の健大高崎では、青柳監督が「髪型、どうする?」と選手に問いかけたところ、全員が「丸刈りのままがいい」と答えました。箱山主将はその理由をこう語ります。「高校野球は2年半しかない。髪の毛を気にしている暇があれば、野球にすべての時間を費やしたい」。彼らにとって丸刈りは、野球に全てを捧げるという「覚悟の現れ」なのです。

事例2:神村学園 – 悔しさから生まれた「気愛」の象徴

2023年夏の甲子園でベスト4に進出した神村学園(鹿児島)。彼らは春の大会で悔しい敗戦を喫した後、「自分たちは決して強くない」という自覚のもと、選手たちの話し合いで「全員丸刈り」を決定しました。スローガンである「気愛」を体現し、チームが一丸となって再出発するための、主体的な選択だったのです。

これらの事例からわかるように、現代の高校野球における髪型は、「強制か自由か」という単純な二極化ではなく、それぞれのチームが哲学や目標に基づき、多様な選択をしている段階にあると言えるでしょう。

【両論併記】丸刈りのメリット・デメリットを徹底検証

では、ここで改めて「丸刈り」が持つメリットとデメリットを、様々な視点から公平に整理してみましょう。

伝統と合理性から見る「メリット・肯定的な側面」

長年続いてきた慣習である以上、そこには必ず何らかの合理性や利点が存在します。

衛生・安全・経済性:スポーツとしての合理的な選択

- 手入れの容易さ: 汗や泥で汚れてもシャンプーが一瞬で終わり、ドライヤーも不要。朝の寝癖直しに時間を取られることもありません。多忙な野球部員にとっては、大きな時間的メリットです。

- 衛生的: 帽子をかぶりっぱなしになる夏場でも、蒸れにくく清潔な状態を保ちやすいという利点があります。

- 経済的負担の軽減: バリカンさえあれば自宅で散髪できるため、美容院代がかかりません。これは保護者にとっても嬉しいポイントです。

- 安全性: 長い髪が視界を妨げたり、プレー中に何かに引っかかったりするリスクを減らすことができます。

精神論と一体感:「気合」の象徴とチームの結束力

- 覚悟の表明: 髪を短く刈り上げることで、「野球に集中するぞ」という自分自身へのスイッチを入れる効果があります。失恋した人が髪を切るように、一種の決意表明として機能します。

- 視覚的な一体感: 全員が同じ髪型をすることで、「個」よりも「集団」を優先し、チームとして一丸となる意識が高まります。これは、組織スポーツにおいて重要な要素です。

- 同調効果: 仲間と同じ格好をすることで、連帯感や安心感が生まれ、厳しい練習を乗り越えるための精神的な支えになるという側面もあります。

伝統の尊重とアイデンティティ:「球児らしさ」への誇り

- 歴史の継承: 先輩たちが受け継いできた「丸刈り」というスタイルを守ることで、チームの歴史と伝統の一部になるという誇りを感じることができます。

- 周囲からの期待: 地域の人々やOBから「高校球児らしい、清々しい姿だ」と応援してもらえる、という外的な要因も選手のモチベーションに繋がることがあります。

人権と多様性から見る「デメリット・批判的な側面」

一方で、現代の価値観に照らし合わせた時、多くの課題や疑問点が浮かび上がってきます。

個性の制限と人権侵害の懸念

- 自己表現の制限: 髪型は、ファッションである以前に、その人自身のアイデンティティや個性を表現する重要な手段です。それを画一的に制限することは、個人の尊厳を軽視している、という批判があります。

- 自己決定権の侵害: 日本国憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と定めています。髪型を自分で決める権利は、この幸福追求権の一部であると解釈されており、強制は人権侵害にあたる可能性がある、という法律的な指摘もなされています。

野球人口減少への影響:「丸刈りが嫌」で野球を諦める子供たち

- 入部の障壁: 「野球はやりたいけど、坊主にしたくない」という理由で、入部をためらったり、野球自体を諦めてしまったりする子供たちが少なからず存在します。これは、野球界の未来にとって深刻な損失です。

- 社会的なイメージ: 「野球部=坊主、厳しい上下関係」というステレオタイプなイメージが、野球というスポーツそのものから子供たちを遠ざけている一因になっている可能性があります。

「暗黙の強制」と同調圧力の問題点

- 見えないルール: 多くのチームでは、校則や部則として明文化されていなくても、「先輩がやっているから」「やらないと気合がないと思われる」といった「空気」によって、事実上丸刈りが強制されています。

- 選択の不自由: この「暗黙の強制」は、選手から主体的に考える機会を奪い、「昔からそうだから」という思考停止に陥らせる危険性をはらんでいます。

医学的見地:熱中症リスクとの関連性

- 直射日光の影響: 丸刈りの頭皮は、髪の毛による保護がないため、直射日光の熱を直接吸収しやすくなります。これにより、熱中症のリスクが高まるのではないかという医学的な懸念も指摘されています。もちろん、帽子をかぶることで対策はできますが、リスク要因の一つとして認識しておく必要があります。

少年野球の現場から考える:親子で向き合う髪型問題

高校野球で巻き起こっている議論は、そのまま少年野球の世界にも当てはまります。むしろ、心身が発達途上にある小学生・中学生だからこそ、より慎重に考えるべきテーマと言えるでしょう。

少年野球における丸刈りの現状と課題

少年野球の現場でも、指導者の価値観によって髪型の方針は様々です。古くからの伝統を重んじ、チームの一体感のために丸刈りを推奨するチームもあれば、子供たちの自主性を尊重し、髪型は完全に自由とするチームもあります。

問題となるのは、高校野球と同様に「暗黙の強制」が存在する場合です。指導者が大声で叱責するような権威主義的なチームでは、子供たちは「髪を伸ばしたい」という本音を言い出せず、保護者も「チームの方針だから…」と口をつぐんでしまうケースが見られます。

ビジネスの世界ではパワハラと見なされるような指導が、スポーツの現場では「愛のムチ」として正当化されやすい。その構造の中で、髪型問題が子供たちの心を追い詰める一因になっていないか、注意深く見守る必要があります。

親子で対話するための論点整理

もし、あなたのお子さんが髪型について悩んでいたり、チームの方針に疑問を感じたりしたときは、ぜひ親子で話し合う時間を持ってみてください。その際のポイントは以下の通りです。

- 目的と手段を切り分ける

チームが目指しているのは「野球が上手くなること」「人間的に成長すること」のはずです。その「目的」を達成するために、「丸刈り」という「手段」は本当に必要なのか?他に方法はないのか?という視点で考えてみましょう。 - チームの方針を正しく理解する

指導者に直接、「なぜチームでは丸刈りを推奨しているのですか?」と理由を聞いてみるのも良いでしょう。そこには、チームの歴史や教育的な哲学があるかもしれません。まずは相手の考えを理解することが、建設的な対話の第一歩です。 - 子どもの「本当の気持ち」を尊重する

親が「野球をやるなら坊主が当たり前」と決めつけるのではなく、まずはお子さん自身がどうしたいのか、その理由は何なのかをじっくり聞いてあげてください。その上で、チームの方針とどう折り合いをつけていくかを一緒に考えることが、子どもの主体性を育む上で非常に重要です。

文化的・国際的視点から見た日本の「丸刈り」

この問題をより深く理解するために、少し視野を広げて、文化的・国際的な観点から「丸刈り」を見てみましょう。

日本独自の文化背景:「禊(みそぎ)」としての丸刈り

日本では古来、頭を丸めるという行為が「出家」や「反省」の象徴とされてきました。何かを決意したり、謝罪の意を示したりする際に髪を剃るという行為は、一種の「禊(みそぎ)」、つまり心身を清め、新たなスタートを切るための儀式的な意味合いを持っています。

野球選手がエラーをした罰として丸刈りにする、あるいは気合を入れるために丸刈りにするというのも、この日本独自の文化的な文脈の中で理解することができます。

海外(特にアメリカ)との比較で見える日本の特殊性

一方、アメリカの野球文化に目を向けると、その違いは歴然です。

- 選手ファーストの文化: アメリカの高校野球では、髪型はもちろん自由。試合後にグラウンド整備をするのは監督の役目で、選手はすぐに帰宅の準備をします。厳しい上下関係もほとんどありません。

- シーズン制と文武両道: 多くの学生は、野球だけでなく、アメリカンフットボールやバスケットボールなど、季節ごとに様々なスポーツを楽しみます。野球だけに一年中打ち込む、というスタイルは稀です。

- 法的な観点: アメリカでは、性別によって髪型のルールを変えること自体が、法律(タイトルIX法)で禁止されています。髪型で部活動への参加を制限することは、個人の権利を侵害する行為と見なされるのです。

このような国際比較から見えてくるのは、日本の野球、特に学生野球がいかに特殊な文化の中で育まれてきたか、ということです。「形から入る」ことや「集団の規律」を重んじる日本の文化が、丸刈りという慣習を長らく支えてきたと言えるでしょう。

まとめ:真に目指すべきは「理由ある選択」ができる環境

ここまで、野球における「丸刈り」問題について、歴史的背景、現代の実態、メリット・デメリット、そして文化的視点から多角的に掘り下げてきました。

結論として、最も重要なのは「丸刈りは善か悪か」という単純な二元論に陥らないことです。

二元論からの脱却:「丸刈りか、自由か」ではない

丸刈りには、衛生面や一体感の醸成といった合理的なメリットが確かに存在します。選手たちが自らの意思で「野球に集中するため」に丸刈りを選択するのであれば、それは尊重されるべき決意です。

同時に、髪型は個人のアイデンティティであり、その自由は最大限に尊重されるべきです。髪型と野球のパフォーマンスに科学的な因果関係はなく、「丸刈りが嫌だから」という理由で野球から離れてしまう子どもたちがいる現実は、野球界全体で真摯に受け止めなければならない課題です。

「逆の同調圧力」への警鐘:丸刈りを選ぶ自由も尊重されるべき

「脱・丸刈り」がメディアで称賛されるあまり、「今どき丸刈りは古い、ダサい」という新たな同調圧力が生まれてはいないでしょうか。もし、自らの意思で丸刈りにしたい選手が、周囲の目を気にしてその選択をためらってしまうのだとすれば、それは本末転倒です。

真の多様性とは、長髪が許されることだけでなく、丸刈りを選ぶ自由もまた、同じように尊重される状態を指すはずです。

選手、指導者、保護者へ:対話と主体性こそが未来を創る

最終的に目指すべきは、選手一人ひとりが、チームが、そして親子が、十分な情報と対話に基づき、「理由ある選択」ができる環境です。

- 指導者の方へ: 「昔からそうだから」という理由だけで伝統を続けるのではなく、その目的や意義を選手たちに説明し、彼らが主体的に考える機会を提供してください。

- 保護者の方へ: ご自身の価値観を押し付けるのではなく、お子さんの声に耳を傾け、チームの方針を理解した上で、親子で納得できる道を探してください。

- そして、選手である君へ: なぜその髪型にするのか、あるいはしないのか。自分の頭で考え、仲間と話し合い、自分の言葉で説明できるようになってください。そのプロセスこそが、野球を通じて君を人間的に大きく成長させてくれるはずです。

丸刈り問題は、日本の野球文化が、伝統を尊重しながらも、時代に合わせてどう変化していくべきかを問う、私たち全員の課題なのです。

より詳しい情報や規則については、朝日新聞デジタル 高校野球情報サイトなどの公式サイトで最新の情報を確認することをお勧めします。