Mattはなぜ野球を辞めた?父・桑田真澄と母・真紀の「教えすぎない」子育て論から学ぶ、野球少年の才能を潰さない5つのヒント

(1) あなたの「よかれと思って」、子供の才能を潰していませんか?

(1-1)「うちの子、野球を楽しんでる…?」多くの野球パパが抱える静かな悩み

「もっとこうすれば打てるのに!」

「なんで今、走らないんだ!」

グラウンドで我が子のプレーを見つめながら、思わず口から出てしまいそうになる言葉。子供のためを思えばこそ、熱が入ってしまうのが親心ですよね。

しかし、その熱意が、時として子供の笑顔を奪ってしまうとしたら…?

「最近、練習に行くのを渋るようになった…」

「前みたいに、楽しそうじゃない…」

そんな風に感じたことはありませんか。実はこれ、僕の野球パパ仲間が実際に悩んでいたことなんです。

まずは、その彼とのグラウンドでの会話を、少しだけ聞いてみてください。

いかがでしたでしょうか。

この悩み、決して他人事ではないと感じた方も多いのではないでしょうか。

私たち親が「よかれと思って」かけている期待やプレッシャーが、子供を野球嫌いにさせてしまっているのかもしれない。子供の才能を本当に開花させるために、親ができることとは、一体何なのか。

その答えのヒントを、これから一緒に探していきましょう。

(1-2)なぜ今、桑田真澄とMatt親子の「子育て論」が注目されるのか

その答えのヒントを与えてくれるのが、元プロ野球界のレジェンド・桑田真澄さんと、その次男でアーティストとして活躍するMattさん親子の物語です。

父・桑田真澄さんは、言わずと知れた球界の大投手。その才能を受け継いだMattさんも、少年時代は「当たればホームラン」というほどの野球の才能に恵まれていました。多くの人が「将来はプロ野球選手に」と期待したことでしょう。

しかし、Mattさんはその道を選ばず、音楽と美の世界で自らの才能を開花させました。なぜ彼は、約束されたはずの野球の道を辞めたのか。そして、なぜ桑田さんは、その決断を笑顔で受け入れることができたのか。

この親子の選択の背景には、世間の常識や期待とは一線を画す、深く、そして温かい「桑田家の子育て論」がありました。それは、単なる有名人の子育て話ではありません。子供の自主性と個性を尊重し、一人の人間として向き合うための、普遍的な知恵に満ちています。

(1-3)この記事を読めばわかること:親の「期待」を手放し、子供の「個性」を伸ばすヒント

この記事では、ご提供いただいた豊富な公開情報やインタビュー記事を基に、桑田真澄さんとMattさん親子のエピソードを深く掘り下げていきます。

- Mattさんが野球を辞めた「本当の理由」

- 父・桑田真澄さんの「教えない」という名の深い指導

- 母・桑田真紀さんの「見守る」という名の強い覚悟

- 明日から実践できる、桑田家の教えに学ぶ「5つのヒント」

この記事を読み終える頃には、あなたは「子供の才能を伸ばす」ということの本当の意味を再発見し、我が子との関わり方を見直すための、具体的で温かいヒントを手にしているはずです。

親の「期待」という名のユニフォームを脱がせ、子供が「自分らしさ」という最高のユニフォームを着て輝くために。さあ、桑田家の物語から、そのヒントを学んでいきましょう。

(2)才能はあったのになぜ?Mattが野球を辞めた「本当の理由」

「桑田真澄の息子なのだから、野球が上手くて当たり前」。そんな周囲の期待を、Mattさんは軽々と超えるほどの才能を持っていました。しかし、彼は自らの意志でバットを置く決断をします。その背景には、子供ならではの繊細な感性と、野球というスポーツに対する根本的な違和感がありました。

(2-1)父も認めた身体能力「当たればホームランだった」

Mattさんの野球の才能は、紛れもなく本物でした。父・真澄氏も「力強くて、足が速かった」とその身体能力の高さを認めています。50メートル走は5秒台を記録し、陸上部にスカウトされるほど。少年野球チームではピッチャーを含め全てのポジションをこなし、「当たればホームラン」という長打力も兼ね備えたオールラウンダーでした。

客観的に見れば、誰もが羨むような野球エリートへの道を歩み始めていたのです。しかし、彼の心の中では、その才能とは裏腹に、野球に対する「違和感」が日増しに大きくなっていきました。

(2-2)理由① 美的感覚との不一致:「泥で汚れる」「坊主頭」への強烈な嫌悪感

Mattさんが野球から離れた一つ目の、そして非常に彼らしい理由が「美的感覚との不一致」です。彼は、野球というスポーツに付きまとう「汚れ」や「スタイル」が、どうしても受け入れられませんでした。

- ユニフォームの汚れ:スライディングなどでユニフォームが泥だらけになることに、強い嫌悪感を抱いていました。

- 坊主頭と画一的なスタイル:チームで強制される坊主頭や、全員がお揃いのユニフォーム、野球特有のストッキングといったスタイルに強い抵抗を感じていました。

- 日焼け:屋外での長時間練習による日焼けを、心から嫌っていました。

これらは、多くの野球少年が「当たり前」として受け入れていることかもしれません。しかし、Mattさんの持つ繊細な美的感覚にとっては、耐えがたい苦痛だったのです。

(2-3)理由② 野球文化への違和感:「ボール来ないのに“バッチ来い!”」への疑問

二つ目の理由は、日本独特の「野球文化」への違和感です。Mattさんは、プレーそのものとは直接関係のない、精神論的な掛け声や応援スタイルに馴染むことができませんでした。

彼が特に嫌っていたのが、「ボールが来ないのに『バッチ来い!』と叫ぶこと」。その行為に何の意味があるのか理解できず、強いストレスを感じていたと語っています。また、チーム全員で大声で応援歌を歌うといった文化も、彼にとっては苦痛でしかありませんでした。

これは、単なる「わがまま」ではありません。物事の本質を冷静に見つめ、非合理的なことを受け入れられない、彼の個性の一端が表れたエピソードと言えるでしょう。

(2-4)理由③ 偉大な父への意識:「桑田真澄の息子」というプレッシャー

三つ目の理由は、偉大な父を持つがゆえの宿命ともいえるプレッシャーです。「桑田真澄の息子」というレッテルは、彼の行く先々でついて回りました。

「お父さんみたいになれよ」

そんな周囲からの期待は、善意から来るものだと分かっていても、少年だった彼にとっては重圧でしかありませんでした。同時に、「父と同じことをするのは少し嫌だった」という、親の道をなぞることへの反発心も芽生えていました。自分は自分、父とは違う道で輝きたい。そんな自立心の表れでもあったのです。

(H3見出し 2-5)決定打となった「もう一つの夢」:音楽への情熱

そして、野球を辞める決断を決定づけたのが、彼の中にあった「もう一つの夢」の存在でした。Mattさんは、小学1年生で野球を始めると同時に、ピアノ、バイオリン、絵画といった芸術活動にも触れていました。

特に音楽への情熱は強く、父・真澄氏が肘のリハビリのためにピアノを弾く姿を見て、その思いは一層深まったといいます。野球の練習と同じくらい、あるいはそれ以上に、音楽に触れる時間が彼にとっては何物にも代えがたい大切なものでした。

そして小学6年生の時、Mattさんは決断します。父が指導する中学生の野球チームには進まず、自らの口で「音楽の道に進みたい」と父に伝えました。それは、周囲の期待やプレッシャーから逃げるためだけの選択ではありません。彼が心から「やりたい」と願う道へ、自らの意志で踏み出した、勇敢な一歩だったのです。

(3)父・桑田真澄の哲学。「教えない」は「無関心」じゃない

息子の突然の告白に、あなたならどう答えますか?「せっかくの才能がもったいない」「もう少し頑張ってみろ」――。そんな言葉が口をついて出てしまうかもしれません。しかし、桑田真澄さんの対応は、全く違うものでした。彼の対応の裏には、「教えない」ことを信条とする、深く一貫した子育て哲学がありました。

(3-1)根幹にある信念「常識を疑え」は子育てても同じ

桑田真澄という野球人を語る上で欠かせないのが、「常識を疑え」という信念です。現役時代から、非合理的な長時間練習や精神論に疑問を呈し、科学的なトレーニングや理論的な思考を重視してきました。この姿勢は、彼の子育てにも色濃く反映されています。

「親は子供に野球を教えるべきだ」

「父親の夢を息子が継ぐのは素晴らしいことだ」

そんな世間の「常識」を、彼はまず疑うことから始めました。そして、子供は親の所有物ではなく、一人の独立した人間であるという、当たり前でありながら見失いがちな真理に立ち返ったのです。彼にとって子育てとは、自分の価値観を押し付ける場ではなく、子供自身が自分の頭で考え、自分の人生を切り拓く力を育む場でした。

(3-2)決断の委ね方:「野球か音楽か、どちらか選んでいいよ」

Mattさんが小学校を卒業する時、桑田さんは究極の選択を息子に委ねます。

「野球か、音楽か、どちらか選んでいいよ」

これは、親としての責任を放棄した言葉ではありません。むしろ、息子の人生に対する最大限の敬意と信頼の表れでした。彼は、Mattさんが野球の才能を持っていることを誰よりも理解していました。しかしそれ以上に、Mattさんが音楽にも強い情熱を抱いていることを、すぐ側で見て知っていたのです。

どちらの道に進んでも、それはMatt自身の人生。親がすべきことは、その道を無理やり舗装することではなく、息子が自分で道を選び、歩き出すのを見守ること。桑田さんは、そう確信していました。

(3-3)息子への言葉:「自分の人生だから好きな道に行きなさい」

そして、Mattさんが「音楽の道に進みたい」と告げた時、桑田さんは静かに、しかし力強くこう答えました。

「自分の人生だから好きな道に行きなさい。野球以外のことは手助けできないから努力しなさい」

そこには、落胆の色も、引き留める言葉もありませんでした。あったのは、息子の決断を100%受け入れ、その背中を押すという、父親としての覚悟だけです。さらにMattさんが20歳になった時にも、「自分の人生だから自分の好きなように、充実した人生を歩みなさい」と伝えています。この言葉こそ、桑田流子育ての真髄と言えるでしょう。

(3-4)指導者としての哲学との共通点:なぜ「考えさせる」ことを重視するのか

桑田さんのこの姿勢は、野球指導者としての哲学と驚くほど共通しています。彼が指導する際、最も重視するのは、選手に一方的に指示を出すことではなく、選手自身が「なぜ、そうするのか」を考えて行動できるように導くことです。

かつて指導したチームで、キャッチボール中に意味のない大声を出すことを止めさせ、一球一球に目的意識を持たせ、うまくいかなかった原因を自己分析させたというエピソードは有名です。

彼は、練習とは「やらされる」ものではなく、自らの課題を克服するために「やる」ものだと考えています。この「考えさせる」指導法が、選手の自主性と本当の意味での実力を伸ばすと信じているのです。子育ても同じ。親が答えを与えるのではなく、子供自身に考えさせ、決断させること。それこそが、子供が自立した一人の人間として成長するための、何よりの栄養となるのです。

(3-5)小学校で野球を続けさせた目的:プロにするためではなかった人間形成

ここで一つ、興味深い事実があります。桑田さんは、Mattさんに小学校の6年間は野球を続けるよう伝えていました。一見すると、「やはり野球選手にしたかったのでは?」と思えるこの行動ですが、その目的は全く違うところにありました。

彼が息子に野球を通じて学んでほしかったのは、プロの技術ではありませんでした。

- 基礎体力の向上

- 礼儀や挨拶の習得

- 団体スポーツを通じた協調性や努力の重要性

これら人間形成の基礎となる部分を、野球というツールを使って学んでほしかったのです。野球はあくまで、息子が社会でたくましく生きていくための「学びの場」の一つ。プロ野球選手に育て上げることが目的ではなかったからこそ、息子が別の道を選んだ時、心から応援することができたのです。

(4)母・桑田真紀の覚悟。「見守る」は「放置」じゃない

父・真澄氏の「教えない」哲学が、Mattさんの自主性を育む土壌だったとすれば、その土壌に絶えず栄養を与え、力強い根が張るのを支え続けたのが、母・真紀さんの存在でした。彼女の「見守る」という姿勢は、決して「放置」ではありません。それは、息子の個性を誰よりも信じ、守り抜くという、強い覚悟に裏打ちされたものでした。

(4-1)「あなたはあなたのままでいい」自己肯定感を育んだ言葉

真紀さんの子育て哲学を象徴するのが、彼女の著書のタイトルでもある『あなたはあなたのままでいい』という言葉です。彼女は、Mattさんが幼い頃からこの言葉をかけ続け、彼のありのままの姿を肯定し続けました。

野球に打ち込む活発な長男と、芸術を愛する繊細な次男。二人の息子を前にして、彼女は決して「比較」をしませんでした。「お兄ちゃんはあなたの年には…」といった、子供の心を深く傷つける言葉は、絶対に口にしてはならないと考えていたのです。

学校の先生から「なんで野球をやらないんだ。もったいない」と言われた時でさえ、彼女は動じませんでした。むしろ、息子に向かって「あなたにしかない、素晴らしいものがある」と語りかけ、Mattさんが自分自身を信じられるよう、力強く支え続けました。この母からの無条件の肯定が、Mattさんの高い自己肯定感の揺るぎない土台となったことは想像に難くありません。

(4-2)「先回りは遠回り」子供の失敗と考える機会を奪わない

真紀さんの子育てには、もう一つ重要な信条がありました。それは「先回りは遠回り」という考え方です。

「子育てを通して実感したことは〝先回りは遠回り〟。大人の経験値から先回りして、つい答えを出してしまいがちですが、そうすることで本来するはずの失敗や経験がすっぽり抜けてしまうし、考えるチャンスを失ってしまう」

彼女はこう語ります。親が良かれと思って答えを与えてしまうことは、実は子供から「自分で考える」という最も大切な学習機会を奪ってしまう行為だと、彼女は理解していました。だからこそ、息子が悩んでいる時も、すぐに答えを出すことはしませんでした。

(4-3)兄弟を「比較しない」という徹底したルール

前述の通り、真紀さんは桑田家の鉄則として「兄弟を比較しない」ことを徹底していました。これは、言うは易く行うは難し、です。特に、片や野球に情熱を燃やし、片や野球に興味を示さないという対照的な兄弟を前にすれば、つい比べてしまうのが親心かもしれません。

しかし、真紀さんはその誘惑に打ち勝ちました。彼女の願いは、息子たちが「誰かと比べて優れているか」ではなく、「心からやりたいと願うことを見つけ、自分らしく生きてくれるか」という一点にあったからです。この徹底した姿勢が、Mattさんが兄に対して劣等感を抱くことなく、自分の「好き」を素直に追求できる環境を守ったのです。

(4-4)周囲の批判からの「盾」になる:我が子を不必要なプレッシャーから守る

真紀さんは、Mattさんが野球に対してやる気がないこと、そしてその類稀な才能ゆえに、周囲から「もったいない」「なぜ真剣にやらせない」といった批判を受けることを、痛いほど予測していました。

そこで彼女は、Mattさんを不必要なプレッシャーから守るため、いわば「盾」となる覚悟を決めます。あえて少年野球のコミュニティの輪から少し距離を置き、息子が外部の雑音に惑わされることなく、自分の内なる声に耳を傾けられる環境を、意識的に作り出したのです。これは、母としての深い洞察と、息子を守り抜くという強い意志がなければできない行動でした。

(4-5)対話の極意:「Mattはどう思う?」と問い続ける姿勢

真紀さんの子育ては、常に「対話」が中心にありました。ただし、それは親が一方的に話すことではありません。彼女の口癖は、常に「Mattはどう思う?」でした。

子供が何か問題を抱えた時も、頭ごなしに否定したり、結論を急かしたりはしません。まずは、子供の目線まで下りていき、その話に全力で耳を傾ける。そして、子供自身がどう感じ、どうしたいのかを、辛抱強く問い続けました。

夕食時やお風呂の後など、日常の中に意識的に対話の時間を作り、「ながら聞き」ではなく、子供と真剣に向き合う。この地道な積み重ねが、Mattさんが自分の感情や意見を安心して表現できる土壌を育み、親子間の深い信頼関係を築き上げたのです。

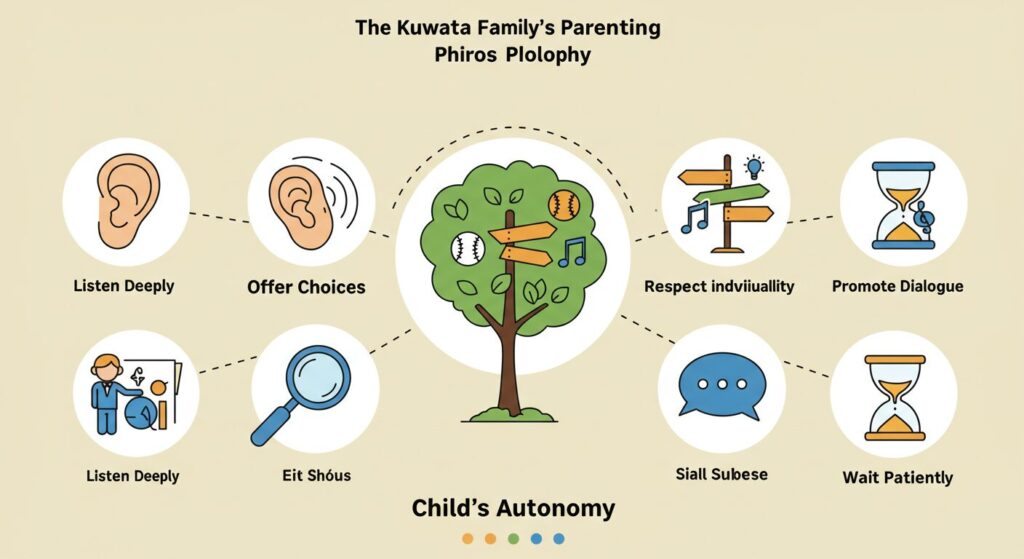

(5)【実践編】今日からできる!桑田家の教えに学ぶ「個性を伸ばす5つのヒント」

桑田家の物語は、私たちに多くのことを教えてくれます。しかし、それを「すごい家族の特別な話」で終わらせてしまっては意味がありません。ここからは、桑田家の哲学を、私たち野球パパが今日から実践できる「5つの具体的なヒント」に落とし込んでご紹介します。

(5-1)ヒント① 子供の「好き」「嫌い」に本気で耳を澄ます

Mattさんが野球を辞めた根源的な理由は、「泥で汚れるのが嫌」「坊主が嫌」といった、子供ならではの素直な「嫌い」でした。私たちは、こうした子供の言葉を「わがままだ」「根性がない」と一蹴してしまいがちです。

しかし、桑田家は違いました。その「嫌い」の裏にある、子供の個性や感性を尊重したのです。

【今日からできること】

練習から帰ってきた子供に、「今日の試合どうだった?」と結果を聞く前に、「今日、何か面白いことあった?」「一番楽しかったのはいつ?」「逆に、なんか嫌だなって思ったことあった?」と、感情に焦点を当てた質問をしてみてください。子供が口にする「好き」「嫌い」のサインを、決して見逃さないこと。それが、子供の個性を理解する第一歩です。

(5-2)ヒント② 「野球だけ」にさせない。複数の可能性を試させる勇気

Mattさんは、野球と並行して音楽や芸術に触れる機会があったからこそ、自分の本当に好きな道を見つけることができました。一つのことに打ち込む尊さはもちろんありますが、特に小学生のうちは、子供の世界を「野球だけ」に限定してしまうのは、非常にもったいないことです。

親が「この子には野球の才能があるから」と道を一本に絞ってしまうことは、子供から他の才能に出会うチャンスを奪っているのかもしれません。

【今日からできること】

野球がお休みの日に、全く違う世界を体験させてみましょう。美術館に連れて行く、コンサートに行く、一緒に料理をする、プログラミング教室の体験に行ってみる。何でも構いません。大切なのは、子供の世界を広げるための「きっかけ」を親が意識的に作ってあげることです。そこで意外な才能や興味が見つかるかもしれません。

(5-3)ヒント③ 親の期待を押し付けない。選択肢は与え、決断は本人に

桑田真澄さんは、息子に「野球か、音楽か」という選択肢を与えましたが、最終的な決断はMattさん本人に委ねました。これは、子育てにおいて非常に重要なポイントです。

親は、子供よりも多くの経験をしています。だからこそ、良かれと思って「こっちの道の方が安全だ」「こうすれば成功できる」と、道を指示してしまいがちです。しかし、それは子供の「自分で決める力」を育む機会を奪っています。

【今日からできること】

何かを決めるとき、「〇〇しなさい」と命令するのではなく、「AとB、二つの方法があるけど、君はどうしたい?」と選択肢を提示し、本人に選ばせてみましょう。たとえその選択が、親から見て非効率だったり、失敗しそうだったりしても、ぐっとこらえて見守る。その「自分で決めた」という経験の積み重ねが、子供の自主性と責任感を育みます。

(5-4)ヒント④ 「指示」より「対話」。子供を1人の人間として尊重する

桑田家の親子関係の根底には、常に「対話」がありました。特に母・真紀さんの「Mattはどう思う?」という問いかけは、子供を一人の対等な人間として尊重している証拠です。

私たちはつい、「親だから」「大人だから」という立場で、上から子供に物事を教えてしまいがちです。しかし、それでは本当の意味での信頼関係は築けません。

【今日からできること】

子供の話を聞くときは、スマホを置いて、テレビを消して、子供の目を見て「全力で」聞く時間を1日5分でもいいので作ってみてください。そして、アドバイスをする前に、まずは「そう思ったんだね」「なるほどね」と、子供の意見を一度、無条件に受け止めてあげる。安心できる対話の場があると感じれば、子供は親に心を開いてくれるようになります。

(5-5)ヒント⑤ 手を出すのを我慢する。「見守る勇気」を持つ

母・真紀さんの「先回りは遠回り」という言葉は、すべての親の胸に刻むべき言葉かもしれません。子供が困っていると、すぐに手を出して助けてあげたくなるのが親心です。しかし、その親切が、子供の成長の機会を奪っているとしたら…?

子供が自分で考え、試行錯誤し、時には失敗する。そのプロセスこそが、子供をたくましく成長させます。親に必要なのは、手を出すことではなく、子供が自力で立ち上がるのを信じて待つ「見守る勇気」です。

【今日からできること】

子供が宿題や自主練で悩んでいても、すぐに答えを教えるのはやめてみましょう。「どこが分からない?」「どうすればできると思う?」と質問を投げかけ、子供自身が答えにたどり着くのをサポートする役に徹するのです。時間がかかっても、じっと我慢する。その忍耐こそが、子供の「考える力」を育む最高のトレーニングになります。

(6)まとめ:子供の人生の主人公は、あなたではない

桑田真澄さんとMattさん親子の物語を紐解くと、そこには一つの、しかし非常に力強いメッセージが浮かび上がってきます。それは、「子供の人生の主人公は、親ではなく、子供自身である」という、シンプルで普遍的な真実です。

(6-1)桑田家の事例が教えてくれる「親の役割」の再定義

私たち親は、子供の人生のプロデューサーや監督ではありません。ましてや、自分の夢を託す代理人でもありません。桑田家が示した親の理想的な役割、それは「子供が自分自身の物語を生きるための、最高のサポーターであること」でした。

- 父・真澄さんは、自分の価値観を押し付けず、息子が自分の道を選ぶための「選択の自由」と「考える力」を与えました。

- 母・真紀さんは、世間の常識や批判から息子を守る「盾」となり、「無条件の愛情」と「安心できる居場所」を提供し続けました。

彼らは子供を「コントロール」しようとするのではなく、子供の可能性を心から「信頼」したのです。

(6-2)結果は良好な親子関係:相互理解と尊重が最大の財産

全く異なる世界で活躍する二人ですが、現在の親子関係は驚くほど良好だといいます。そこには、幼い頃から育まれた、互いへの深い理解と尊重があります。

父は、今でもMattさんの脚を見て「これは野球選手の足だ」と愛情のこもった未練を口にすることがあるそうです。それに対し、息子は「この状態で野球やらせる気?」と冗談で返す。そんな微笑ましいやり取りが、彼らの関係性のすべてを物語っています。

親が子供の人生を尊重すれば、子供もまた、親の愛情を深く理解する。桑田家が築き上げたこの関係性こそ、子育てにおける最大の成功であり、何物にも代えがたい財産と言えるでしょう。

(6-3)明日からできること:まずは子供の話を「全力で」聞いてみよう

この記事を読んで、何か一つでも心に響くものがあったなら、ぜひ、今夜から試してみてください。

子供の話を、ただ「全力で」聞いてみる。

アドバイスはいりません。評価もいりません。「そうなんだ」「それでどうしたの?」と、ただ、世界で一番のファンとして、我が子の言葉に耳を傾けてみてください。

子供の才能を本当に伸ばす魔法があるとすれば、それは高価な道具や特別な練習メニューではありません。子供が「自分は親に理解されている」「何を言っても大丈夫だ」と感じられる、安心感に満ちた親子の時間。桑田家の物語は、そのことを力強く教えてくれているのです。