王貞治が伝えたい想いとは?「世界少年野球大会」から学ぶ、野球で世界とつながる方法

「うちの子には、野球を通じてどんな人間に育ってほしいだろうか?」

多くの野球パパ・ママが、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。技術の向上や勝利も大切ですが、それ以上に、このスポーツが子どもの人生を豊かにする「何か」を与えてくれることを、私たちは心のどこかで願っています。

もし、野球が世界とつながり、子どもの心を育む「最高の教材」だとしたら…?

まずは、この記事のテーマを凝縮した、こちらの音声解説をお聞きください。週末のグラウンドでの、野球パパたちの会話です。

いかがでしたでしょうか。

音声の中にあった「野球を通じた人間教育」という言葉。その究極の形ともいえる感動的な光景が、2025年の夏、秋田県大仙市にありました。

世界のホームラン王・王貞治氏がライフワークとして情熱を注ぐ「第31回 世界少年野球大会」。国籍も、話す言葉も違う子どもたちが、たった一つの白球を追いかけ、笑い、涙し、固い友情を結ぶ9日間の物語。

この記事は、単なるイベントレポートではありません。王貞治氏が85歳にしてなお伝えたいと願う野球の真の価値、そして、音声での会話にもあった「技術以上の価値」を家庭で育むための具体的なヒントを、12,000字を超える熱量で解き明かします。あなたの野球観、そして子育て観を揺さぶる準備はよろしいでしょうか。さあ、物語の始まりです。

夢の始まり:二人のホームラン王が描いた「国境なきグラウンド」

すべての物語には、始まりの瞬間があります。「世界少年野球大会」という壮大な夢が生まれたのは、一人の野球人が自らの人生を振り返り、未来への貢献を模索していた時でした。その人物こそ、日本のプロ野球界に不滅の金字塔を打ち立てた王貞治氏です。

1988年、読売ジャイアンツの監督を退任した王氏は、一つの問いと向き合っていました。「自分の野球人生を、どう社会に還元できるだろうか」。彼がたどり着いた答えは、シンプルかつ純粋なものでした。「自分自身が一番得意な部分で、子どもたちに自分が味わった“いい思い”を少しでも味わってもらいたい」。その想いが、国境を越えた壮大な構想の原点となります。

この夢を実現するため、王氏は海の向こうにいる一人の盟友に協力を仰ぎました。メジャーリーグの伝説的ホームラン王、ハンク・アーロン氏です。現役時代、日米ホームラン競争やCM共演を通じて深い友情を育んでいた二人。王氏がアーロン氏の持つメジャー記録を更新した際には、アーロン氏が心からの祝福を贈ったというエピソードは、彼らの絆の深さを物語っています。

「世界の王」と米国の英雄アーロン氏。二人のレジェンドは、野球が持つ力を信じていました。それは、人と人とをつなぎ、国と国とを結びつける力です。「日本だけでなく、世界の子供たちをつなげていく」。この共通のビジョンを描いた二人は、王氏が日本側、アーロン氏が米国側を担当するという形で、前例のない世界的なイベントの立ち上げへと動き出しました。

こうして1990年、米国ロサンゼルスで記念すべき第1回大会が開催。1992年には非営利組織として「世界少年野球推進財団(WCBF)」が正式に設立され、野球を通じて国際親善を推進するという壮大な試みが、確かな一歩を踏み出したのです。

この大会には、創設当初から二つの明確な使命が掲げられています。

- 野球の普及・発展: 正しい野球を、世界中へ。王氏は、サッカーのワールドカップのように、野球がまだ真のグローバルスポーツではないという認識を持っていました。アジア、ヨーロッパ、アフリカからも強豪が生まれ、野球が世界中で愛されるスポーツになること。それが一つ目の願いです。

- 友情と親善の輪の拡大: 野球を「共通言語」として、子どもたちの間に国境なき友情を育むこと。王氏は力強く語ります。「子ども同士というのは、わだかまりなく、すっと仲良くなる。そういう“子供的な思い”があれば、戦争だって起きないはずだ」。この交流が、ひいては世界平和に貢献するという固い信念が、この活動の根幹を成しているのです。

近年、日本の野球人口の減少は深刻な社会問題となっています。高校の硬式野球部員数は11年連続で減少し、ピーク時から約5万人も姿を消しました。この現状に、王氏や、彼の教え子であり今大会にも参加した城島健司氏(福岡ソフトバンクホークスCBO)は、強い危機感を抱いています。

しかし、この「世界少年野球大会」は、そんな現代の課題が生まれるずっと前、35年も前から続く、驚くべき先見性を持った取り組みなのです。それは、野球の裾野を世界規模で広げ、未来の野球界を支える土台を築くと同時に、野球というスポーツの価値を「技術」から「人間教育」へと昇華させる、二人のホームラン王が描いた壮大な夢の結晶に他なりません。

85歳の情熱:王貞治が「ライフワーク」に込める想い

85歳。常人であれば、穏やかな隠居生活を送っていてもおかしくない年齢です。しかし、王貞治氏の情熱の炎は、衰えるどころか、ますます明るく燃え盛っています。彼はこの「世界少年野球大会」を、単なる名誉職としてではなく、自らの人生を懸けた「ライフワーク」と位置づけています。

その想いの深さは、彼の行動一つひとつに滲み出ています。2025年の秋田大会、連日36度を超える猛暑にもかかわらず、王氏はグラウンドに立ち続けました。ただそこにいるだけの「象徴」ではありません。子どもたち一人ひとりの目線に立ち、声をかけ、笑顔で質問に答え、そして何度も親愛のハイタッチを交わす。その姿は、一人の野球人として、指導者として、真剣に子どもたちの未来と向き合っていることを雄弁に物語っていました。

なぜ、彼はそこまで情熱を注ぐのか。その根底には、彼が野球を通じて子どもたちに本当に伝えたい、確固たる哲学が存在します。

「野球をやる喜び」こそが原点

王氏が最も大切にしているのは、勝敗や技術の上達といった目に見える成果以上に、子どもたち自身が心の底から「野球をやる喜び」を感じることです。その哲学を象徴する、感動的なエピソードが秋田大会でありました。

今大会に初参加した西アフリカ・ブルキナファソのチームに、野球経験がほとんどない一人の少女がいました。彼女はバッターボックスで、何度も何度も空振りを繰り返します。しかし、諦めませんでした。そして挑戦の末、ついに快音と共にボールを前に飛ばしたのです。

王氏は、この少女のことをずっと気にかけていました。ヒットの報告を受けるや否や、すぐにグラウンドへ駆けつけ、満面の笑みで彼女を祝福し、力強くハイタッチを交わしたのです。この光景は、王氏の想いのすべてを凝縮していました。一人ひとりの子どもの、どんなに小さな成長も見逃さず、心から喜び、野球の楽しさの「原点」を伝えようとする真摯な姿勢。そこにいたのは「世界の王」ではなく、一人の野球を愛する「野球小僧」でした。

この熱い想いは、師弟関係にある城島健司氏にも確かに受け継がれています。自身も中学時代、王氏から直接指導を受けた時の喜びを今も鮮明に覚えているという城島氏。今回、初めて運営側として大会に参加した彼は、予定より早く会場入りし、子どもたち一人ひとりに身振り手振りを交えて熱心に指導しました。彼は語ります。「野球って、根本的には楽しいもの。その“ベース”をここで見られた」。この経験は、彼のチーム作りにも新たな気合を与えたと言います。

「子ども同士なら戦争は起きない」―野球が育む平和への信念

王氏がこの大会に込めるもう一つの大きな願い。それは、野球を通じた「世界平和」の実現です。

彼は記者発表会で、少し潤んだ瞳でこう語りました。「世界各国から子どもたちが集まって朝から晩まで過ごし、最後には涙の別れとなる。その姿を見ていると、やっぱりこの大会をやってよかったと思う」。

この言葉の裏には、深い信念があります。「少なくとも幼い時から海外の人たちともふれあうことで、相互理解をしやすくなる。子どもの頃から国際交流を経験しておけば、将来大人になった時に相手の立場を理解できる人間になれる」。彼は、野球というフィルターを通して育まれた子どもたちの純粋な友情こそが、国家間の対立や偏見といった、大人が作り出した壁を乗り越える力になると信じているのです。

85歳の野球人は、白球がダイヤモンドを駆け巡る先に、平和な世界のダイヤモンドが広がる未来を見据えています。技術を教え、心を育て、そして未来を創る。それこそが、王貞治氏が自らの野球人生の集大成として「ライフワーク」に込めた、深く、熱い想いなのです。

【秋田大会レポート】野球がくれた笑顔と友情の9日間

2025年7月30日から8月7日までの9日間、秋田県大仙市は、世界中から集まった子どもたちの笑顔と歓声に包まれました。「笑顔でつながる秋田と世界 Let’s play Baseball」のスローガンの下、初参加のブルキナファソを含む世界12の国と地域から95名の少年少女が集結。ここは、秋田県の少年野球発祥の地。歴史あるこの場所で、未来を担う子どもたちによる、言葉と文化の壁を越えた大交流が繰り広げられたのです。

大会のプログラムは、大きく分けて「野球教室」「国際交流試合」「文化交流行事」の3本柱で構成されています。それぞれの柱で生まれた、数々の感動的な物語を詳しく見ていきましょう。

野球教室:白球が紡ぐ、言葉のいらないコミュニケーション

大会のメインイベントである野球教室。子どもたちは国籍の垣根を越えて4つのグループに分けられ、「投・打・守・走」の基本技術を学ぶ「ステーション」方式で指導を受けます。指導にあたるのは、世界野球ソフトボール連盟(WBSC)公認の国際色豊かなコーチ陣。英語、スペイン語、日本語が飛び交うグラウンドは、まさに野球の国際大学のようです。

連日36度を超える猛暑。しかし、子どもたちの情熱は太陽にも負けていません。コーチたちは身振り手振りを駆使し、時には自らプレーを見せながら、野球の基礎を丁寧に伝えます。言葉は通じなくとも、「野球」という共通言語があれば、心は通じ合います。ナイスプレーには国籍関係なく「Good job!」と声が飛び、失敗すれば「Don’t mind!」と励まし合う。わずか数時間で、彼らは最高のチームメイトになっていました。

前述したブルキナファソの少女のエピソードは、この野球教室で生まれた奇跡の一つです。空振りを繰り返す彼女に、他の国の子どもたちが自然と集まり、「こうやって振るんだよ」とジェスチャーでアドバイスを送る。そして彼女が初めてボールを捉えた瞬間、グラウンドにいた全員から、まるで優勝したかのような大歓声が上がりました。野球が、たった一つのヒットが、これほどまでに人の心を一つにする。その感動的な光景は、この大会の本質を何よりも雄弁に物語っていました。

国際交流試合:世代と国境を越えた真剣勝負

野球のもう一つの醍醐味は、やはり試合です。今大会では、招待された強豪・中華台北(チャイニーズ・タイペイ)チームが、秋田県内の少年野球チームと計5試合の熱戦を繰り広げました。

中でも特に会場を沸かせたのが、地元の「500歳野球」チームとのエキシビションマッチです。「500歳野球」とは、その名の通り、選手の合計年齢が500歳以上というユニークなチーム。人生の大先輩たちが、少年たち相手にハッスルプレーを見せ、会場は笑いと声援に包まれました。

そして、この試合の始球式には、信じられないほど豪華な顔ぶれが揃いました。マウンドに立つのは、王貞治理事長。そして、中畑清評議員、城島健司氏、さらに地元・秋田出身の俳優である柳葉敏郎氏。レジェンドたちの登場に、子どもたちも観客も大興奮。世代と国境を越え、野球を愛するすべての人が一つになった、忘れられない一日となりました。

文化交流行事:ダイヤモンドの外で深まる、本当の絆

世界少年野球大会が目指すのは、野球を通じた友情です。そのため、ダイヤモンドの外での交流にも、最大限の力が注がれています。

大会初日のウェルカムパーティー。ここで、いきなり心温まる光景が見られました。参加者たちが、互いの国の言葉で自己紹介を始めたのです。日本の子どもたちが辿々しい英語で、海外の子どもたちが覚えたての日本語で「はじめまして」と挨拶を交わす。互いの文化を尊重し、歩み寄ろうとするその姿に、会場は温かい拍手に包まれました。さらに、ニュージーランド代表が、彼らの伝統的な民族舞踊「ハカ」を披露。その力強いパフォーマンスに、皆が釘付けになりました。

滞在期間中、子どもたちは秋田ならではの文化にも触れました。日本三大花火の一つに数えられる「大曲の花火」を鑑賞し、夜空を彩る光の芸術に感嘆の声を上げる。秋田の夏を象徴する「竿燈(かんとう)」の妙技に目を見張り、勇壮な「なまはげ」による和太鼓の演奏に心を揺さぶられる。

これらの体験は、単なる観光ではありません。寝食を共にし、同じものを見て、同じものに感動する。その積み重ねが、言葉の壁などいとも簡単に溶かしていきました。大会最終日、別れを惜しんで涙を流す子どもたちの姿は、この9日間で育まれた絆がいかに深く、本物であったかを証明していました。秋田の夏空の下、野球がくれた笑顔と友情は、子どもたち一人ひとりの胸に、生涯消えることのない宝物として刻まれたのです。

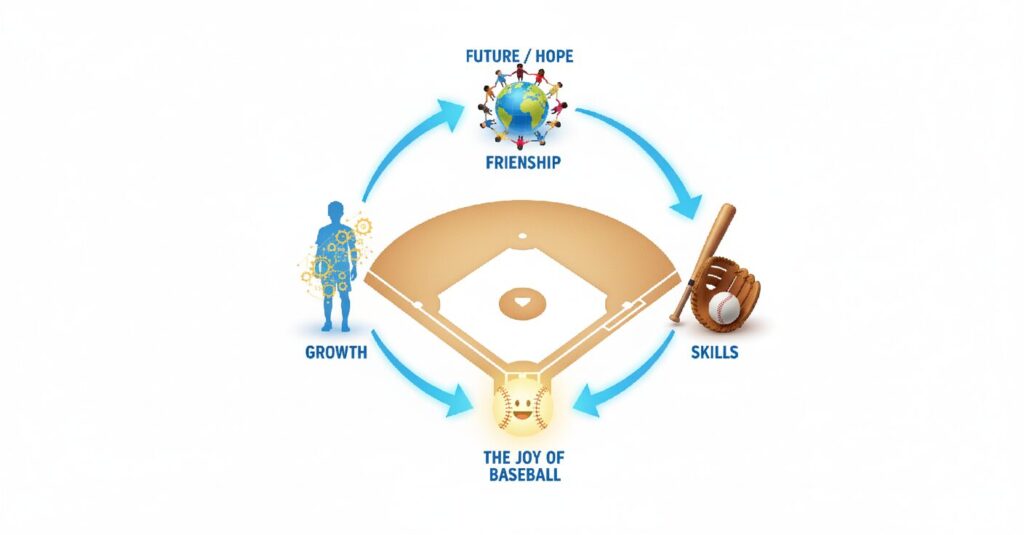

ダイヤモンドを越えて:野球がもたらす「技術以上」の4つの価値

世界少年野球大会が子どもたちに与えるものは、バットの振り方やボールの投げ方といった技術だけではありません。むしろ、その本質的な価値は、ダイヤモンドを越えたところにあります。この大会は、野球というスポーツを最高の教材とした、壮大な「人間教育」の場なのです。秋田大会での子どもたちの姿から、野球がもたらす「技術以上」の4つの価値を分析してみましょう。

1. 国際感覚の醸成:肌で感じる「世界の広さ」

現代はグローバル社会です。将来、子どもたちがどんな道に進むにせよ、異なる文化や価値観を持つ人々と協働する能力は不可欠になります。この「国際感覚」は、教科書を読んだり、映像を見たりするだけでは決して身につきません。

大会に参加した子どもたちは、9日間、文字通り世界の縮図の中で生活します。自分とは全く違う言語を話し、違うものを食べ、違う習慣を持つ友人と、同じ部屋で眠り、同じ釜の飯を食う。最初は戸惑うかもしれません。しかし、一緒にプレーし、笑い合う中で、「違い」はいつしか「個性」として認識され、尊敬の対象へと変わっていきます。「アメリカの友達は、すごく陽気に自己表現するんだな」「台湾のチームは、ものすごく礼儀正しいな」。そうした肌感覚の発見こそが、真の国際理解の第一歩です。この経験は、子どもたちの心から偏見の芽を摘み取り、多様性を受け入れる豊かな土壌を育むのです。

2. 真のコミュニケーション能力:「心」で伝える力

「言葉が通じないから、話せない」。それは、大人の思い込みに過ぎません。秋田のグラウンドでは、子どもたちが驚くべきコミュニケーション能力を発揮していました。

言葉に詰まれば、身振り手振り。それでも伝わらなければ、相手の目を見て、とにかく笑顔。そして、最高の共通言語である「野球」のプレーで示す。エラーした仲間を慰めるのに、言葉は必要ありません。肩をポンと叩くだけで、「気にするなよ」という想いは伝わります。ホームランを打った友人を祝福するのに、複雑な文章は不要です。満面の笑みで駆け寄り、ハイタッチを交わせば、「よくやったな!」という喜びは共有できます。

彼らが身につけたのは、単なる語学力ではなく、相手の気持ちを察し、自分の想いを伝えようと努力する、コミュニケーションの「本質」です。この経験は、子どもたちに大きな自信を与え、物怖じせずに誰とでも心を通わせようとする積極性を育んでくれるでしょう。

3. 人間的成長:スポーツマンシップが育む「心の筋肉」

野球は、チームワーク、規律、忍耐力といった、人間的成長に不可欠な要素を学ぶための絶好の機会を提供します。世界少年野球大会では、その教育的価値がさらに強調されます。

異なる文化背景を持つ仲間と一つのチームとして勝利を目指す中で、子どもたちは自己主張と協調性のバランスを学びます。自分の役割を理解し、チームのために自己犠牲を払う精神。それは、国籍を超えた普遍的な価値です。また、試合の勝敗を通じて、成功の喜びだけでなく、敗北の悔しさや、そこから立ち上がる強さも学びます。相手チームへの敬意、審判への感謝、そして支えてくれる人々への感謝の気持ち。これらスポーツマンシップの精神は、子どもたちの「心の筋肉」をたくましく鍛え上げ、人生のあらゆる困難に立ち向かうための礎となります。

4. 夢と目標の発見:レジェンドが灯す「未来への光」

子どもにとって、憧れの存在との出会いは、人生を変えるほどのインパクトを持ちます。この大会では、王貞治氏をはじめ、中畑清氏、城島健司氏といった球史に名を残す偉大な野球人たちが、すぐそばで、同じ目線で語りかけてくれます。

レジェンドから直接かけられた「今のスイング、良かったぞ」という一言。交わしたハイタッチの温もり。それらが、どれほど子どもの心に火をつけ、大きな夢を抱かせるきっかけになることでしょう。

さらに、世界中から集まった同世代の仲間との出会いも、大きな刺激となります。「もっと上手くなって、いつかあいつと世界の舞台で対戦したい」。そんな新たな目標が芽生えるかもしれません。実際に、過去の大会参加者の中には、プロ野球選手になったり、母国の代表選手として活躍したりする者が数多くいます。王氏は「私の使命は、野球を子どもたち、次の世代に伝えること」と語り、いつか誰かが自分のホームラン記録を破る日が来ることを心から歓迎しています。それは、この大会が子どもたちの無限の可能性を引き出し、未来を明るく照らす光になると、確信しているからです。

家庭で実践!わが子を「世界」とつなげる3つのヒント

「世界少年野球大会のような特別な経験は、うちの子には難しいかもしれない」。そう思われた野球パパ・ママもいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。わが子を「世界」とつなぎ、国際感覚を育むためのヒントは、普段の生活や野球の練習の中にたくさん隠されています。この記事で見てきた大会の理念を、家庭で実践できる3つの具体的なアクションプランとしてご紹介します。

1. 「言葉」への関心を育てる:野球を英語学習の入り口に

子どもに「英語を勉強しなさい」と一方的に言っても、なかなか興味は湧きません。しかし、大好きな野球と結びつければ、それは楽しい「遊び」に変わります。

- 野球用語で遊んでみる: 「ピッチャー」「キャッチャー」「ホームラン」など、野球には英語由来の言葉がたくさんあります。「フォアボールって、英語でなんて言うか知ってる?『Four balls』じゃなくて、『Base on balls』って言うんだよ」といった豆知識をクイズ形式で出してみましょう。「守備」はディフェンス、「攻撃」はオフェンス。簡単な単語からで構いません。親子で一緒に調べることで、自然と英語への抵抗感がなくなります。

- メジャーリーグの映像を観る: 今は、スマートフォン一つで世界中のプレーを観られる時代です。大谷翔平選手や山本由伸選手が活躍するメジャーリーグの試合を、副音声の英語実況で観てみましょう。最初は聞き取れなくても、「Wow!」「Amazing!」といった感嘆詞や、選手のコールを聞くだけでも楽しめます。「今の実況、なんて言ったんだろうね?」と、親子で会話のきっかけにしてみてください。海外選手のヒーローインタビューも、最高の生きた教材です。

2. 「文化の多様性」を教える:違いを面白がる心を育む

国際感覚の基本は、自分とは違う文化を「面白い」と感じ、尊重する心です。野球は、そのための格好のテーマになります。

- 世界の野球文化を話題にする: 「台湾や韓国のプロ野球って、応援がアイドルのコンサートみたいにすごいんだよ」「ドミニカ共和国の選手は、みんな楽しそうにプレーするよね」。YouTubeなどで海外の野球中継を探し、日本のプロ野球との違いを見つけてみましょう。応援の仕方、ヤジの文化、試合中のパフォーマンスなど、国によって全く違うことに驚くはずです。どちらが良い・悪いではなく、「こんな野球もあるんだね」と、違いそのものを楽しむ姿勢が大切です。

- 国際大会を一緒に応援する: WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)やプレミア12といった国際大会は、絶好の機会です。侍ジャパンを応援するのはもちろんですが、対戦相手の国について少し調べてみましょう。「コロンビアって、どんな国なんだろう?」「オーストラリアの野球選手って、普段は何の仕事をしているのかな?」。野球をきっかけに、地図を広げ、世界の国々へと興味を広げていくことができます。

3. 「スポーツマンシップ」を称賛する:結果よりも大切な価値を伝える

野球パパ・ママが最も意識すべきは、日々の声かけです。子どもは、親が何を大切にしているかを敏感に感じ取ります。

- 具体的な「良いプレー」を褒める: ヒットを打った、三振を取ったという結果だけを褒めるのはやめましょう。それ以上に、「あそこで全力疾走したから、内野安打になったね!」「三振したけど、最後まで自分のスイングができていて格好良かったよ」「エラーした仲間を、一番に励ましに行った君の姿が、お父さんは一番嬉しかったな」。フェアプレーの精神、仲間を思いやる心、最後まで諦めない姿勢といった、「目に見えないプレー」を具体的に言葉にして称賛してください。

- 相手への敬意を忘れない: 試合後、相手チームの良かったプレーについて話す習慣をつけましょう。「今日の相手ピッチャー、すごく良いボールを投げていたね」「あのショートのファインプレーはすごかったな」。相手をリスペクトする態度は、必ずわが子に伝わります。そうした積み重ねが、世界少年野球大会で見られたような、国籍を超えて相手を称え合える真のスポーツマンシップを育むのです。

特別なことでなくても構いません。日常の小さな積み重ねこそが、子どもの視野を広げ、世界へとつながる大きな扉を開く鍵となるのです。

未来へ継承される想い:師から弟子へ、そして次の世代へ

どんなに崇高な理念も、それを受け継ぐ者がいなければ、いずれ風化してしまいます。王貞治氏がライフワークとして注いできた情熱の灯火は、今、確かに次の世代へと受け継がれようとしています。その筆頭が、かつての教え子であり、今や指導者として野球界を支える城島健司氏です。

前述の通り、城島氏は今回初めて運営側として大会に参加しました。しかし、彼の動きは単なる「ゲスト」ではありませんでした。予定よりも早く会場入りし、グラウンドの隅々まで目を配り、国籍を問わず一人ひとりの子どもに声をかけ、熱心に技術指導を行う。その姿は、かつて王氏が自分たち若手選手に注いでくれた愛情と情熱を、今度は自分が子どもたちに返そうとする、強い意志の表れでした。

城島氏は、自身が王氏から受けた指導の喜びを、今も鮮明に記憶しています。その感謝の念が、「野球の楽しさの原点を、今度は自分が伝える番だ」という使命感につながっているのです。師である王氏が猛暑の中で見せた情熱的な姿。そして、それに応えるかのように、弟子である城島氏が子どもたちと真摯に向き合う姿。そこには、野球というスポーツを通じて、技術だけでなく「魂」が継承されていく、美しい師弟の物語がありました。

この継承の物語は、野球界が直面する厳しい現実の中で、ひときゆわ大きな希望の光を放っています。野球人口の減少、子どもたちのスポーツ離れ。課題は山積みです。しかし、だからこそ「世界少年野球大会」のような活動の意義は、ますます高まっています。

この大会は、子どもたちに野球の「楽しさの原点」を再発見させます。勝利至上主義に陥りがちな現代の少年野球とは一線を画し、国籍やレベルに関係なく、誰もがヒーローになれる瞬間があることを教えてくれます。ブルキナファソの少女が打った一本のヒットが、チームの勝利以上に大きな感動を呼んだように。

王貞治氏から城島健司氏へ。そして、大会に参加した95名の子どもたちへ。彼らがこの秋田で体験した感動と友情は、それぞれの母国に持ち帰られ、新たな野球の輪を広げていくことでしょう。いつの日か、この大会に参加した子どもが、母国の指導者となり、次の世代に野球の素晴らしさを伝えていく。そんな未来が来るかもしれません。

「世界少年野球大会」は、単発のイベントではありません。野球の未来を支え、世界を平和にするための、世代を超えた壮大なリレーなのです。そのバトンは今、確かに次の走者へと渡されようとしています。

まとめ:野球は世界共通語であり、最高の「人間教育」である

日米の二人のホームラン王が抱いた、ささやかで、しかし壮大な夢から始まった「世界少年野球大会」。35年という時を経て、その活動は単なる野球イベントから、世界中の子どもたちの人生を豊かにする、教育的な一大ムーブメントへと昇華しました。

秋田の澄んだ夏空の下で私たちが見たものは、野球というスポーツが持つ、無限の可能性です。

それは、言葉の壁をいとも簡単に乗り越える「世界共通語」としての力。

それは、異なる文化を持つ者同士を結びつける「友情の架け橋」としての力。

そして何より、子どもたちにチームワークや尊敬の念を教え、人間として大きく成長させる「最高の人間教育」としての力です。

85歳にしてなお、グラウンドの最前線に立ち続ける王貞治氏の情熱は、野球人口の減少という危機に直面する現代の私たちに、最も大切なことを教えてくれます。それは、スポーツの原点である「楽しさ」を伝えることの重要性であり、野球を通じて未来への希望をつなぐことの尊さです。

この記事を読んでくださった野球パパ・ママの皆さん。わが子に野球をさせている本当の理由を、今一度、胸に問いかけてみてください。もちろん、試合に勝ちたい、もっと上手くなってほしいという願いは当然です。しかし、その先にある、もっと大きな宝物。それが、野球を通じて得られる「人間的な成長」ではないでしょうか。

世界とつながる感覚。多様性を受け入れる大きな心。そして、仲間を信じ、最後まで諦めない強い精神。これこそが、王貞治氏が35年間伝え続けてきた、野球の真の価値なのです。

秋田の夏、ダイヤモンドで繰り広げられた9日間の笑顔と涙の物語は、私たちに力強く証明してくれました。野球は、世界をつなぐことができる。そして、平和な未来を築く力を持っている、と。あなたの家庭での小さな声かけが、グラウンドでの温かい眼差しが、わが子を世界へと羽ばたかせる、大きな翼を育むのです。