【飛距離20%UPは嘘じゃない】親子で実践!世界一選手が教える「親指の意識」で打撃が変わる練習法

はじめに:息子のか細い打球を見て、ため息をついていませんか?

週末のグラウンド。チームメイトが快音を響かせる中、自分の息子の打球だけが力なく内野を転がる…。

「うちの子は、体も小さいしパワーがないから仕方ないのかな…」

もしあなたが、ほんの少しでも同じような悩みを抱えているなら、きっとこの記事はお役に立てるはずです。

でも、その前に…。

この記事のテーマについて、同じ悩みを持つ野球パパ仲間と立ち話をする機会がありました。まずはその短い会話を、少しだけ聞いてみませんか?きっと「うちと全く同じだ!」と共感していただけるはずです。

いかがでしたか?

「親指の意識」「タオルスイング」…気になりますよね。

さあ、ここからは、あなたのそのモヤモヤを晴らすための具体的な答え合わせです。なぜ「親指」を意識するだけで飛距離が劇的に変わるのか?その驚きのメカニズムと、今日から親子で始められる“楽しい遊び”に変わる魔法の練習ドリルを、余すところなくお伝えします。

「うちの子はパワーがないから…」は、もう終わりにしよう

「もっと腰を回せ!」「最後までボールをよく見ろ!」

口で言うのは簡単ですが、それを子供に理解させ、実践させるのがどれほど難しいことか。良かれと思ってアドバイスすればするほど、息子は混乱し、バッティングを楽しめなくなっていく…そんな悪循環に陥っていました。

あなたも、同じような壁にぶつかってはいないでしょうか。子供の成長を願う熱い気持ちが、いつしか「教えすぎ」という焦りに変わり、親子の間に気まずい空気を作ってしまう。そんな経験はありませんか?

でも、もし…そのすべての悩みを解決する、驚くほどシンプルで、かつ本質的な「たった一つのコツ」があるとしたら、知りたくはありませんか?

この記事であなたが得られる、たった一つのシンプルな答え

この記事でお伝えすることは、複雑なバッティング理論ではありません。高価なトレーニング器具の紹介でもありません。

それは、「子供の体に眠っている本来の力を、たった一つの意識で解放してあげる方法」です。

野球素人のパパでも、明日から、いや今日からすぐに実践できる。そして何より、親子で楽しみながら「できた!」という成功体験を積み重ねられる。そんな魔法のような、しかし極めて論理的なアプローチを、余すところなくお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたはもう「教えるコーチ」ではなくなっています。子供の可能性を最大限に引き出し、その成長をすぐ隣で一緒に喜べる「最高のナビゲーター」になっているはずです。

WBC世界一捕手が明かした「魔法の言葉」の正体

そのヒントをくれたのは、2006年のWBCで世界一に輝いた元プロ野球選手、里崎智也氏でした。

彼が提唱する、飛距離を劇的に伸ばす秘訣。それは、「両足の親指を意識すること」。

「え、たったそれだけ?」

私も最初は半信半疑でした。しかし、その言葉の裏には、子供の身体能力を最大限に引き出すための、科学的根拠に基づいた深い意味が隠されていたのです。

それは決して「魔法」ではありません。子供の体に備わっている「力のスイッチ」を正しくONにするための、最も簡単で効果的な方法だったのです。

技術を教えるコーチから、子供の「できた!」を引き出すナビゲーターへ

さあ、準備はいいですか?

この記事は、単なる技術解説書ではありません。あなたの息子さんが、野球をもっと好きになるための「きっかけの書」です。そして、あなた自身が、子供との関わり方を見つめ直し、親子関係をさらに深めるための「羅針盤」です。

もう、力ない打球にため息をつくのはやめにしましょう。グラウンドに響き渡る快音と、我が子の最高の笑顔を、あなたの手で引き出してあげるのです。

なぜ飛ばない?少年野球の飛距離を決める「パワー以外の」5つの真実

「遠くに飛ばすには、とにかくパワーが必要だ」。私たちは、無意識のうちにそう思い込んでしまっています。もちろん、筋力は重要な要素の一つです。しかし、特に成長過程にある少年野球の子供たちにとって、飛距離の伸び悩みは、必ずしも「パワー不足」が根本原因ではありません。

むしろ、パワー以外の要素にこそ、飛躍的な成長のヒントが隠されています。野球素人の私たちパパが専門家のような指導をする必要はありません。ですが、「なぜ飛ばないのか?」の本当の理由を知っておくことで、子供にかける言葉や、練習のサポートの質が劇的に変わります。

ここでは、打球の飛距離を決める「5つの真実」を、誰にでもわかるように、一つひとつ紐解いていきましょう。

真実①:バットスイングの「速さ」こそが正義

意外に思われるかもしれませんが、現代野球において、飛距離に最も直結するのは「パワー(筋力)」よりも「スイングスピード(速さ)」である、というのが常識になりつつあります。

考えてみれば当然のことです。ボールに伝わるエネルギーは、バットの重さと、そのバットがボールに当たる瞬間の速さで決まります。体が小さく、まだ筋力が発達していない小学生でも、体をしなやかに、ムチのように使うことで、大人顔負けの速いスイングを生み出すことは可能です。

「もっと力を入れて振れ!」ではなく、「もっと速く振ってみよう!」と声をかける。このわずかな違いが、子供のスイングを劇的に変えることがあります。大切なのは、力任せに振り回すことではなく、いかにしてバットのヘッド(先端)を速く走らせるか、という意識なのです。

真実②:バットの「芯」で捉えるインパクトの正確性

どれだけ速いスイングができたとしても、ボールをバットの芯、いわゆる「スイートスポット」で捉えられなければ、力はボールに伝わらず、打球は勢いを失ってしまいます。

金属バットは木のバットに比べて芯が広いと言われていますが、それでも芯をわずかに外すだけで、飛距離は大きくロスしてしまいます。「ボコッ」という鈍い音と、手に伝わる嫌な振動。あれこそが、芯を外した証拠です。

遠くに飛ばすためには、まず正確にボールを捉えるミート力が不可欠です。焦って大振りをさせるのではなく、まずは確実にバットの芯でボールを捉える感覚を養うこと。これが、結果的に飛距離アップへの一番の近道となります。

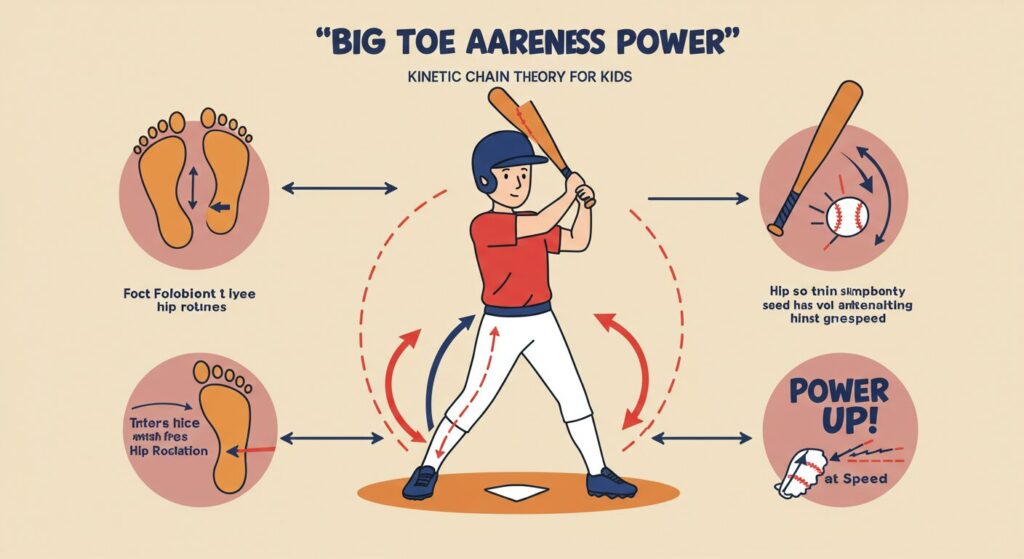

真実③:力の源泉!地面からバットへ繋ぐ「運動連鎖」

さて、ここからが本題です。力強いスイングを生み出すエネルギーは、腕力だけから生まれるのではありません。その本当の源泉は、「地面」にあります。

ピッチャーがマウンドを強く蹴ってボールを投げるように、バッターもまた、地面を強く踏みしめることで生まれる反発力(これを「地面反力」と言います)をパワーに変えています。

そして、その地面から得たパワーを、

- 足首 → ヒザ → 股関節(下半身)

- 体幹(お腹周り)

- 肩 → ヒジ → 手首(上半身)

- バット

という順番で、波のように伝えていく。この一連の力の伝達こそが「運動連鎖」です。この連鎖がスムーズに行われるほど、体の隅々の力が結集され、爆発的なスイングスピードが生まれます。腕の力だけに頼った「手打ち」では、この運動連鎖が途切れてしまい、本来持っているはずのパワーを全く活かせないのです。

真実④:体をムチのように使うための「柔軟性」

運動連鎖をスムーズに行うためには、体の各関節がしなやかに動くこと、つまり「柔軟性」が欠かせません。

特に重要なのが、肩甲骨、股関節、そして胸椎(背骨の胸の部分)の3つです。これらの可動域が広いと、体を大きく、そして深く捻ることができ、その分、元に戻ろうとする力も大きくなります。ゴムを限界まで伸ばしてから離すと、勢いよく飛んでいきますよね。それと同じ原理です。

お風呂上がりのストレッチを親子で習慣にするだけでも、子供の体の使い方は大きく変わってきます。硬い筋肉では、しなやかで力強いスイングは生まれません。

真実⑤:すべての土台となるブレない「体幹」

下半身で生み出した巨大なエネルギーを、上半身、そしてバットへとロスなく伝えるための「橋渡し役」。それが「体幹」です。

どれだけ強力なエンジン(下半身)を積んでいても、その力を伝える車体(体幹)がグラグラでは、パワーは途中で逃げてしまい、タイヤ(バット)まで届きません。

スイング中に体がブレてしまう、フォームが安定しない。そういった悩みの多くは、この体幹の弱さが原因です。鬼ごっこや公園での木登りなど、普段の遊びの中にこそ、子供の体幹を自然に鍛えるヒントがたくさん隠されています。

少年野球で最も伸びしろがあるのは「運動連鎖」だった

さあ、5つの真実を見てきました。筋力や体格は、一朝一夕には変えられません。しかし、「運動連鎖」、つまり「体の使い方」は、ほんの少しの意識とコツで、今日からでも劇的に改善することができます。

そして、その最も重要で、最も見過ごされがちな「運動連鎖のスイッチ」こそが、足の「親指」に隠されていたのです。

次の章では、いよいよその核心に迫ります。なぜ「親指」を意識するだけで、飛距離が20%もアップするのか。その驚くべきメカニズムを、世界一わかりやすく解説していきましょう。

飛距離20%UPの鍵!「親指の意識」で眠れる才能 пробудить せるメカニズム

「両足の親指を意識するだけで、飛距離が20%伸びる」

にわかには信じがたい、まるで魔法のような言葉です。しかし、WBC世界一捕手・里崎智也氏が語るこの理論は、決して根拠のない精神論ではありません。前章で解説した「運動連鎖」の観点から見ると、これ以上ないほど合理的で、子供の体に眠るポテンシャルを最大限に引き出すための、極めて重要な「スイッチ」であることがわかります。

この章では、なぜ「親指」がそれほどまでに重要なのか、そのメカニズムを4つのステップに分けて、野球素人のパパでも「なるほど!」と膝を打つレベルまで、徹底的に噛み砕いて解説します。

里崎智也氏が語る理論の核心「両足の親指で地面を掴め」

まず、里崎氏の理論の核心を、もう一度確認しましょう。

「スイングの最初から最後まで、両足の親指を地面から浮かせず、グッと力を入れ続けること」

たったこれだけです。多くの選手、特に子供たちは、バットを振る際に体重が足の外側(小指側)やかかとに流れてしまいがちです。そうすると、せっかく溜めた力が体の外へ逃げてしまい、スイングに伝わるエネルギーは半減してしまいます。

そうではなく、両足の親指、特にその付け根の膨らんだ部分(母指球)で、まるで地面の土を掴むかのように力を入れる。この意識こそが、これから解説するすべてのパワーアップ現象を引き起こす、最初のドミノ倒しなのです。

【なぜ?①】力の逃げを防ぐ「内転筋」へのスイッチON

では、親指に力を入れると、体に何が起こるのでしょうか?

試しに今、その場で裸足になり、両足の親指にグッと力を入れてみてください。どうですか?太ももの「内側」の筋肉が、キュッと硬くなるのを感じませんか?

この筋肉こそが「内転筋」です。親指で地面を掴む意識は、この内転筋にスイッチを入れるための最も簡単な方法なのです。

内転筋は、体の軸を安定させ、力が外へ逃げるのを防ぐ「ストッパー」の役割を果たします。腕相撲をするとき、脇を締めると力が入りますよね。あれと同じで、バッティングでも体の「内側」を締めることで、パワーを体の中心に集め、ロスなく使うことができるようになります。

親指の意識が薄れると、ヒザが外側に割れる「ニーアウト」という状態になりやすく、これこそがパワーロスの最大の原因。親指で地面を掴むことは、この悪癖を強制的に修正してくれる効果もあるのです。

【なぜ?②】地面の力を爆発力に変える「地面反力」とは?

内転筋にスイッチが入り、下半身が安定すると、次に得られるのが「地面反力」の最大化です。

地面反力とは、文字通り、地面を強く踏むことで得られる「反発力」のこと。トランポリンをイメージしてみてください。ただフワッと乗るだけでは高く跳べませんが、ヒザを曲げて強く踏み込めば、その反発力で高くジャンプできますよね。

バッティングも全く同じです。親指で地面を掴み、下半身が安定しているからこそ、地面を強く、そして正しく踏み込むことができる。その結果、トランポリンのように巨大なエネルギーが地面から体へと返ってきます。このエネルギーこそが、爆発的なスイングの源泉となるのです。

力が外側に逃げた状態では、いくら地面を踏んでも、その力は吸収されず、ただ逃げていくだけ。親指の意識は、地面の力を一滴残らずパワーに変えるための「受け皿」を作る作業でもあるのです。

【なぜ?③】親指が安定させることで生まれる「鋭い腰の回転」

地面から得た巨大なエネルギーを、上半身へと伝える次のステップ。それが「腰の回転」です。

コマを思い浮かべてください。軸がしっかりしているコマは、いつまでも鋭く回り続けます。しかし、軸がブレているコマは、すぐに勢いを失い倒れてしまいます。

バッティングにおける「軸」とは、まさに親指で地面を掴んだ下半身のこと。この土台がドッシリと安定しているからこそ、コマのように鋭く、そして力強い腰の回転が可能になります。

里崎氏は、「捕手側の腰(右打者なら右腰)を、ボール一個分だけ鋭く回す」という表現をしています。この小さな、しかし爆発的な回転こそが、運動連鎖のエンジン部分。親指の意識なくして、この鋭い回転は絶対に生まれません。

【なぜ?④】「頭を残せ」が自然にできる?インサイドアウト軌道の完成

「最後までボールから目を離すな!」「頭を残せ!」

野球をやっていると、耳にタコができるほど言われる言葉です。しかし、子供にこれを意識させるのは至難の業。なぜなら、体が突っ込んだり、早く開きすぎたりすると、顔も自然と一緒に動いてしまうからです。

ところが、「親指の意識」が身につくと、この長年の課題が嘘のように解決することがあります。

親指で下半身を安定させ、腰を鋭く回転させる。この動きができると、上半身は自然とリラックスし、バットは体から離れない最短距離の軌道(インサイドアウト)を通るようになります。そして、下半身が先に回転し、上半身が後からついてくるという「捻転差」が生まれるため、結果的に「頭(顔)が残る」という理想的な形が、意識せずとも作り出されるのです。

「頭を残せ」と100回言うよりも、「親指で地面を掴んでみよう」というたった一言の方が、よほど効果的かもしれません。

決して魔法ではない。理にかなった「体の正しい使い方」の入り口

どうでしょうか。「親指の意識」が、いかに多くのポジティブな連鎖反応を引き起こすか、お分かりいただけたでしょうか。

これは決して、不思議な魔法ではありません。人間が本来持っている体の機能を、最も効率よく引き出すための、極めて論理的な「体の正しい使い方」の入り口なのです。

そして何より素晴らしいのは、この感覚が、野球経験のないパパでも、子供と一緒に、楽しみながら探求できるということ。

次の章では、この革命的な理論を、具体的な「親子の遊び」に落とし込んだ、とっておきの練習ドリルを5つ、ご紹介します。

今日からできる!「親指意識」を“楽しい遊び”に変える魔法の練習ドリル5選

理論は完璧に理解した。でも、いざ子供に教えようとすると、どう伝えたらいいか分からない…。そんなパパたちのために、この章では「親指意識」を体に染み込ませるための、具体的で、何より“楽しい”練習ドリルを5つのステップでご紹介します。

ここでの主役は、あなたと息子さんです。教える・教えられるという関係ではなく、一緒に新しい遊びを発見するパートナーとして、ぜひチャレンジしてみてください。大切なのは、完璧にできることではありません。親子で笑いながら、試行錯誤するその時間そのものなのです。

ステップ1【感覚の発見】:親子で対決!「足指ジャンケン」で親指スイッチを探せ

最初のステップは、バットもボールも使いません。まずは、自分の足の指を思い通りに動かす「感覚」そのものを養うことから始めましょう。

- 方法:

- 親子で向かい合って座り、裸足になります。

- 「最初はグー、ジャンケンポン!」の掛け声で、足の指でグー・チョキ・パーを作って勝負します。

- 特に「グー」を作るとき、「親指に一番力を入れて、地面をギュッと掴む感じだよ」と声をかけてあげましょう。

- 慣れてきたら、「親指だけ上げてみて!」「小指だけ!」など、指を一本一本動かす遊びに発展させます。

- 目的:

普段意識することのない足の指に神経を通わせ、「親指に力を入れる」という感覚がどんなものなのかを発見させることが目的です。脳からの指令が、体の末端までしっかり届くようにする準備運動のようなものです。何より、単純なゲームなので、子供は夢中になって取り組んでくれるはずです。

ステップ2【静止して確認】:パパの愛情プッシュに耐えろ!ふらつきチェックドリル

足指の感覚が掴めてきたら、次は立った状態で、その力がどれだけ体を安定させるかを体感させましょう。

- 方法:

- 子供に、いつものバッティングの構えをさせます。

- まずは普通に立ってもらい、パパが肩や腰を軽く横から押してあげます。「おっとっと…」と、少しふらつくはずです。

- 次に、「さっきの足指ジャンケンの『グー』を思い出して!両足の親指で、地面を思いっきり掴んでみて!」と声をかけます。

- 子供が親指に力を入れたのを確認したら、もう一度、同じ強さで横から押してあげます。

- 目的:

どうでしょうか?さっきとは比べ物にならないくらい、体が安定していることに子供自身が驚くはずです。「すごい!全然ふらつかない!」「親指に力を入れるだけで、こんなに違うんだ!」という発見と成功体験が、この後の練習への最高のモチベーションになります。パパの「愛情」を込めて、でも手加減せずに押してあげてください。

ステップ3【動きの中で実践】:音楽でノリノリ♪親子で楽しむ「リズム素振り」

体が安定する感覚を覚えたら、いよいよバットを持って、動きの中でその感覚を実践してみましょう。単調な素振りも、一工夫で最高の遊びに変わります。

- 方法:

- スマートフォンなどで、子供の好きなアップテンポな音楽をかけます。

- その音楽のリズムに合わせて、親子で一緒に素振りをします。

- この時、パパがDJのように「親指、意識してるー?」「地面、掴んでるー?」と、合いの手を入れてあげましょう。

- スイングの形がどうこう言う必要はありません。とにかく音楽に合わせて、楽しく、リズミカルに体を動かすことを最優先します。

- 目的:

音楽を使うことで、体の余計な力が抜け、リラックスした状態でスイングの反復練習ができます。また、「親指!」という短いキーワードを繰り返し耳にすることで、その意識が体に刷り込まれていきます。パパも恥ずかしがらずに、一緒にノリノリでやるのがポイントです。

ステップ4【ボールを打つ】:的を狙って競争!「置きティー&投げティー」ゲーム

いよいよボールを打つ練習です。ここでも「ゲーム感覚」を忘れないようにしましょう。

- 方法:

- ティーバッティングの準備をします。少し離れたところに、段ボールやカラーコーンで「的」を作ります。

- 打つ前に、必ず親子で「親指、OK?」と指差し確認をする儀式を作りましょう。

- 「10球打って、的に何回当てられるか勝負だ!」と、競争形式にします。

- パパがトスを上げる「投げティー」でも同様です。パパは打ちやすいボールを投げることに徹し、子供が成功体験を積めるようにサポートしてあげましょう。

- 目的:

動かないボールを打つティーバッティングは、フォームの細部に集中するのに最適です。「親指で地面を掴む → 腰を鋭く回す → ボールを打つ」という一連の流れを、体に覚え込ませます。的に当てるという目標があることで、子供は集中力を切らさずに、楽しみながら反復練習に取り組めます。

ステップ5【応用編】:ヘッドの走りを感じろ!「片手スイング」チャレンジ

ここまでのステップで、下半身主導のスイング感覚が身についてきたら、最後の応用編にチャレンジです。

- 方法:

- まずはパパがお手本を見せます。右打ちなら左手一本、左打ちなら右手一本で、軽くバットを持ちます。

- 「親指で地面を掴む」意識はそのままに、下半身の回転を使って、手は添えるだけで軽くスイングします。バットの重みで、ヘッドが自然と走る感覚があるはずです。

- 今度は子供の番。「腕の力じゃなくて、おへそを回す力で振ってみて」と声をかけます。

- 目的:

この練習は、腕力に頼った「手打ち」を強制的に修正し、バットのヘッドを走らせる感覚を養うのに非常に効果的です。最初は難しいかもしれませんが、「どっちが遠心力を感じられるかゲーム」など、ここでも遊びの要素を取り入れながら、親子で新しい感覚を探求してみてください。

さあ、5つの魔法のドリル、いかがでしたか?大切なのは、順番通りに、完璧にこなすことではありません。息子さんの表情を見ながら、一番楽しそうなものから試してみてください。週末の公園が、親子にとって最高の学びの場に変わるはずです。

「教えすぎ」は逆効果!子供の“もっとやりたい”を引き出す野球パパの心構え

ここまで、飛距離アップのための具体的な理論と練習法について解説してきました。しかし、どんなに素晴らしい理論やドリルも、それを伝える私たち親の「心構え」一つで、子供にとっては最高の学びに

も、苦痛な訓練にもなり得ます。

熱心なあまり、良かれと思った言葉が子供を追い詰め、野球そのものを嫌いにさせてしまう…。そんな悲しい結末だけは、絶対に避けなければなりません。

この最後の章では、技術論から少し離れ、子供の「もっとやりたい!」という内なる炎を燃やし続けるために、私たち野球パパが胸に刻んでおくべき5つの心構えについて、自戒を込めてお話ししたいと思います。

結果ではなく「できた過程」を具体的に褒める

「ナイスバッティング!」

もちろん、良い結果が出た時に褒めてあげることは大切です。しかし、それ以上に重要なのは、結果が出なかったとしても、その挑戦の「過程」に目を向けてあげることです。

「今のスイング、打球は詰まっちゃったけど、最後まで親指でしっかり地面を掴めていたね!パパ、見てたよ!」

「空振りしちゃったけど、怖がらずに思いっきりバットを振れたのが素晴らしい!勇気があったね!」

このように、具体的に、何が良かったのかを伝えてあげることで、子供は「パパはちゃんと見てくれている」と安心し、失敗を恐れずに次の挑戦へと向かうことができます。「結果」は水物ですが、「正しい努力」は裏切りません。その努力の過程をこそ、私たちは承認し、褒め称えるべきなのです。

今日のテーマは一つだけ!情報過多で子供を混乱させない

子供の成長を願うあまり、私たちはつい多くのことを一度に要求してしまいがちです。

「親指を意識して、腰を回して、頭を残して、ボールをよく見て…」

大人の頭では理解できても、子供の脳はパンクしてしまいます。これでは、体を動かすことよりも、パパの指示をこなすことが目的になってしまい、本来の楽しさを見失ってしまいます。

そうではなく、「今日の練習のテーマは、右足の親指だけでOK!」「今日は、音楽に合わせて楽しく素振りすることだけ考えよう!」というように、その日のテーマをたった一つに絞りましょう。一つのことが無意識にできるようになるまで、根気強く、焦らずに反復する。急がば回れ。これこそが、確実な上達への一番の近道です。

練習を「お勉強」にしない。楽しむ気持ちを最優先する雰囲気作り

少年野球の根幹は、何でしょうか?プロ野球選手になることでしょうか?大会で優勝することでしょうか?

いいえ、違います。それは「野球というスポーツを、心から楽しむこと」です。

練習が、ただ厳しいだけの「お勉強」や「訓練」になってしまった瞬間、子供の野球への情熱は急速に色褪せていきます。

時には、練習メニューを息子さん自身に決めさせてみるのもいいでしょう。「今日はパパに、野球の楽しい練習を教えてよ!」とお願いしてみるのも面白いかもしれません。練習の合間に、全く関係のない鬼ごっこを始めてもいいじゃないですか。

私たちが作るべきは、常に笑顔と挑戦が溢れる「雰囲気」です。その雰囲気の中からこそ、子供の主体性と本当の成長が生まれるのです。

伸び悩む「クラムジー期」とは?焦らず見守る親の覚悟

特に小学校高学年になると、子供の身長は急激に伸び始めます。それに伴い、これまでできていた動きが急にぎこちなくなったり、体のバランスがうまく取れなくなったりすることがあります。

この、急激な骨の成長に、神経系の発達が追いつかない時期のことを「クラムジー(不器用な、の意)」または「ゴールデンエイジの後期」と呼びます。

この時期に、「なんでできなくなったんだ!」と叱責するのは、最もやってはいけないことです。子供自身が、自分の体を一番もどかしく感じています。

この時期は、「結果」を求める時期ではありません。新しい体のサイズ感に慣れるための、大切な「調整期間」です。飛距離が伸び悩んでも、エラーが増えても、焦る必要は全くありません。「大丈夫、今は体が大きく成長している大事な時だからね」と、温かく見守ってあげる。私たち親の「覚悟」が試される時です。

頑張りの証「マメ」の位置でわかる、スイングの癖と改善点

一生懸命練習すれば、手のひらにマメができます。それは子供にとって、誇らしい「頑張りの証」です。しかし、そのマメができる「位置」によって、スイングの良い癖、悪い癖が分かることをご存知でしょうか。

- 良いマメ:指の付け根あたりにできるマメ。バットを正しく、しなやかに握れている証拠です。

- 悪いマメ:親指の付け根や、手のひらの真ん中にできるマメ。バットを強く握りしめすぎている、いわゆる「力み」のサインです。

「すごいマメができたな!頑張ってる証拠だ!ちょっと見せてごらん?」と、子供の努力を認めながら、さりげなくマメの位置をチェックしてあげましょう。もし悪い位置にマメができていたら、「もしかしたら、少し力を入れすぎかもね。もっと卵を握るみたいに、優しく持ってみようか」と、そっとアドバイスしてあげる。

子供の小さな手のひらもまた、親子のコミュニケーションのための、大切な教科書なのです。

まとめ:親指は、子供の可能性を開く最初の扉

さて、ここまで長い道のりでしたが、最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

「親指を意識する」という、たった一つのシンプルなきっかけが、いかに子供のバッティング、ひいては野球との向き合い方そのものを変える可能性を秘めているか、感じていただけたのではないでしょうか。

「親指の意識」がもたらす、飛距離だけではない本当の価値

この記事を通して、私たちが探求してきた「親指の意識」。その最終的な目的は、単に打球の飛距離を伸ばすことだけではありません。

- 自分の体と向き合う「発見」の喜び

- できなかったことができるようになる「成長」の実感

- 親子で一つの目標に向かう「一体感」

- そして何より、野球がもっともっと好きになる「情熱」

「親指」は、これらの素晴らしい価値へと繋がる、ほんの最初の小さな扉に過ぎないのです。

最高のコーチとは、子供の成長を一緒に喜べるパートナーである

私たちは、プロの指導者ではありません。子供に完璧な技術を教え込む必要などないのです。

私たちの役割は、子供が道に迷った時に、そっとヒントを与え、新しい扉のありかを示してあげること。そして、子供が自らの力でその扉を開けた瞬間を、一番近くで見守り、誰よりも大きな拍手を送ってあげること。

そう、最高のコーチとは、子供の成長を一緒に、心から喜べる「パートナー」のことなのです。

さあ、週末は親子で「足指ジャンケン」から始めよう!

この記事を閉じたら、ぜひ息子さんの顔を見て、こう声をかけてあげてください。

「なあ、今度の週末、パパと面白い遊びしないか?」

バットもボールもいりません。必要なのは、少しの時間と、そして何より「楽しむ気持ち」だけ。リビングで寝転がりながら、親子で「足指ジャンケン」をしてみてください。

そこから始まる新たな発見と、満面の笑顔が、きっとあなたと息子さんを、次のステージへと押し上げてくれるはずです。

あなたの野球パパライフが、これまで以上に豊かで、喜びに満ちたものになることを、心から願っています。