【実体験】少年野球の合同チームで本当にあった問題と、野球未経験パパが実践した保護者の心構え5ヶ条

【実体験】少年野球の合同チームで本当にあった問題と、野球未経験パパが実践した保護者の心構え5ヶ条

「うちのチーム、人数が足りなくて次の大会は合同チームで出ることになったんだ…」

ある日、息子からそう告げられた時、正直、私は「野球を続けられるなら良かった」と少し楽観的に考えていました。こんにちは、野球経験ゼロのまま、息子の少年野球にどっぷりハマっている「くっか」です。

しかし、その楽観的な考えは、すぐに厳しい現実に直面することになります。指導方針の違い、選手間の見えない壁、そして何より…保護者同士の複雑な人間関係。次々と起こる問題に、週末のグラウンドへ行く足が重くなったことも一度や二度ではありません。

「この記事を読んでくださっているあなたも、もしかしたら同じような悩みを抱えているのではないでしょうか?」

実は、この記事の要点を約7分でサクッと解説した対談形式の音声を用意しました。 まずはこちらを聴いて、合同チームが抱える問題の全体像を掴んでみてください。きっと「そうそう、うちも同じ!」と共感するポイントが見つかるはずです。

いかがでしたか?

音声を聴いて「もっと詳しく知りたい!」と感じた部分や、音声では触れきれなかった「えこひいき疑惑」や「わが子中心の親」といったリアルなトラブルの具体例、そして私が試行錯誤の末にたどり着いた 「5つの心構え」の全貌 については、この先の記事でじっくりと、私の実体験を交えながら解説していきます。

あなたの悩みを軽くするヒントが、きっとこの先に見つかります。

なぜ今、合同チームが増えているのか?その背景と構造的問題

まず、なぜ合同チームがこれほどまでに増えているのか、そして、なぜ問題が起きやすいのか、その根本的な原因から見ていきましょう。ここを理解するだけで、目の前の問題に対する見方が少し変わるはずです。

深刻化する野球人口の減少

一番の背景は、やはり 少子化とそれに伴う野球人口の減少 です。私の子どもの頃は、一つの小学校に複数の野球チームがあるのが当たり前でしたが、今は単独でチームを維持すること自体が難しくなっています。

野球以外にもサッカーやバスケ、プログラミング教室など、子どもたちの選択肢が増えたことや、「野球は親の負担が大きい」というイメージも、野球を選ぶ子どもが減っている一因と言われています。

結果として、試合に必要な9人を揃えられないチームが、野球を続けたい子どもたちのために「合同チーム」という選択をせざるを得ない状況が全国的に広がっているのです。

あなたのチームはどのタイプ?合同チームの3つの形態

一言で「合同チーム」と言っても、その形態は様々です。主に以下の3つのタイプに分けられます。自分たちのチームがどれに当てはまるかを知っておくと、起こりうる問題を予測しやすくなります。

| 合同チームのタイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

| 合併型 | 複数のチームが一度解散し、全く新しい一つのチームとして再編成される。 | 新しいチーム文化をゼロから作れる。選手間の交流が促進されやすい。 | 既存の文化や指導方針を統一するのに時間がかかり、最も労力が必要。 |

| 合流型 | どちらかのチームの運営体制を維持しつつ、他チームの選手が合流する形。 | 各チームの独自性をある程度保てる。異なる技術や戦術を学び合える。 | ポジション争いが激化しやすい。チームとしての一体感が生まれにくい。 |

| 補充型 | ある特定の大会に出場するためだけに、一時的に選手を補充する形。 | 試合に出る機会を確保できる。選手は貴重な試合経験を積める。 | あくまで一時的な関係のため、チームとしての継続的な成長は見込みにくい。 |

私たちのチームは「合流型」でした。これが、後述する様々な問題の一因になったと今では考えています。

なぜ問題は起きやすい?合同チームが抱える「3つの構造的欠陥」

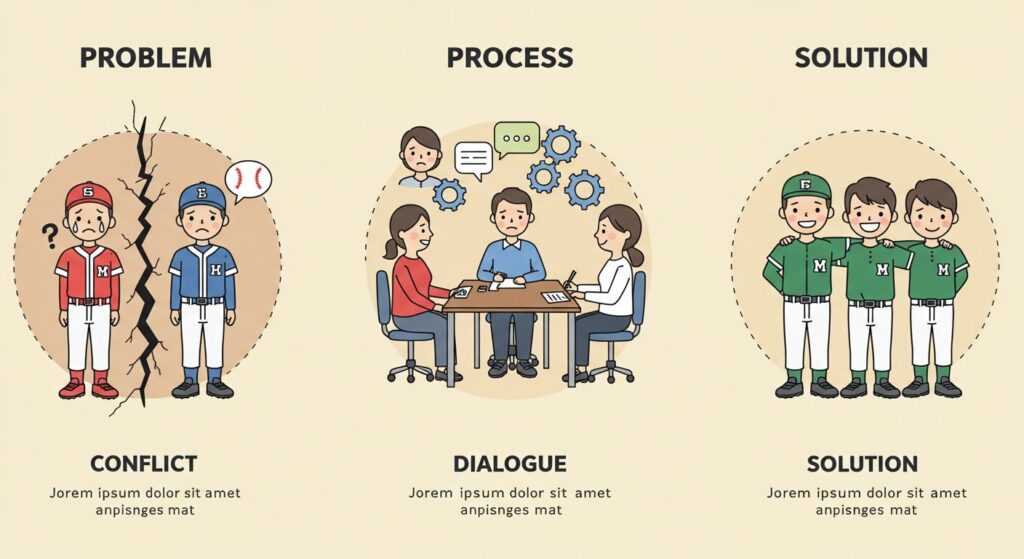

理想を言えば、力を合わせて一つの目標に向かう素晴らしい経験になるはずの合同チーム。しかし、現実には多くの問題を抱えがちです。それには、避けがたい「構造的欠陥」とも言える3つの要因が関係しています。

- 異なる「チーム文化」の衝突

各チームには、長年かけて培われた独自の文化があります。「勝利こそ全て」で厳しい練習を厭わないチームもあれば、「野球を楽しむこと」を第一に考えるチームもあります。指導者の指導哲学はもちろん、お茶当番の有無や保護者会の運営方法といった「親の文化」も全く異なります。この文化のギャップが、あらゆる場面で摩擦を生むのです。 - 曖昧な力関係と主導権争い

合同チームでは、どちらのチームの指導者がヘッドコーチ(監督)になるのか、コーチ陣の役割分担はどうするのか、といった力関係が非常に曖昧になりがちです。指導体制が一本化されないと、練習方針もバラバラになり、選手たちは混乱します。これは保護者会でも同じで、「どちらのチームのやり方に合わせるのか」で必ず意見が対立します。 - 準備不足とコミュニケーション欠如

多くの場合、大会が迫ってから慌てて合同チームが結成されます。そのため、チームの理念や目標、運営ルールといった最も重要な部分を、関係者全員ですり合わせる時間がないままスタートしてしまうのです。このコミュニケーション不足が、後々の「こんなはずじゃなかった」という不満や、保護者間の根深い不信感につながる最大の原因となります。

【実録】指導者・コーチ陣の間で起こる問題点と保護者のホンネ

チームの要である指導者たちの間で問題が起きると、その影響はダイレクトに子どもたちや保護者に及びます。野球未経験の私には、当初「プロに任せておけば大丈夫」という気持ちがありましたが、現実はそう単純ではありませんでした。

「指導方針」の対立:勝利至上主義 vs 育成重視

これが最も根深く、厄介な問題です。

- 選手の起用方針での対立:「勝つためにベストメンバーで戦うべきだ」と考える指導者と、「全員に試合経験を積ませてあげたい」と考える指導者とでは、采配が全く異なります。

- 練習方法での対立:「とにかく走り込みと声出しだ!」という昭和的な根性論を重んじる指導者と、「科学的トレーニングや選手の自主性を大事にしたい」と考える指導者。

- 試合での戦術の対立:バントやスクイズを多用して1点を取りに行く野球か、子どもたちに思い切りバットを振らせる野球か。

これらの対立は、単なる好みの違いではありません。子どもたちの将来をどう考えているかという「哲学」の違いです。保護者としても、「うちの子のチームの方針と違う…」という戸惑いや不満が募ります。

無意識の「えこひいき」疑惑:元チームの子ばかり…

指導者も人間です。悲しいかな、無意識のうちに自分が元々指導していたチームの選手を贔屓してしまうことがあります。

「相手チームから来た子ばかり、エラーをすると厳しく怒鳴られている気がする」

「うちの監督、元チームの子が良いプレーをすると大げさに褒めるよね…」

「チャンスの場面で代打に出されるのは、いつも元チームの子だ」

これが意図的でなくても、見ている保護者からすれば「えこひいき」にしか見えません。この不公平感が、相手チームの指導者や保護者に対する不信感へと発展していくのです。

連携不足が招く混乱:練習メニューも指示もバラバラ

指導者間のコミュニケーションが不足していると、チームとしての一貫性が完全に失われます。

あるコーチは「もっと腰を低くしろ!」と言い、別のコーチは「いや、目線がぶれるからそんなに低くしなくていい」と教える。Aコーチが出したサインの意味を、Bコーチが理解していない。練習メニューも場当たり的で、昨日言っていたことと今日言っていることが違う…。

これでは、子どもたちは一体誰の、どの指示を信じればいいのか分からなくなってしまいます。こうした混乱は、技術的な成長を妨げるだけでなく、子どもたちの野球への情熱さえも奪いかねません。

【胸が痛い】選手・子どもたちの間で生まれる亀裂と心の葛藤

大人の事情で始まった合同チーム。その最も大きな影響を受けるのは、他ならぬ子どもたちです。楽しむはずの野球が、苦しいものになってしまうケースは少なくありません。

深刻な「実力差」問題と疎外感

強豪チームと、これまで和気あいあいと活動してきたチームが合同になると、選手間の実力差が浮き彫りになります。

技術的に劣っている選手は、レベルの高い練習についていけず、気後れしてしまいます。「自分がエラーしたらどうしよう」「足を引っ張りたくない」というプレッシャーから、練習中も委縮してしまい、孤立感を深めていくのです。楽しかったはずの野球が、ただただ辛いだけの時間になってしまいます。

激化する「ポジション争い」と失われる一体感

人数が増えれば、当然ポジション争いは激しくなります。これまでレギュラーとして試合に出ていた子が、突然ベンチを温めることになるケースも珍しくありません。子どものプライドは傷つき、やる気を失ってしまうこともあります。

さらに深刻なのが、選手たちが元々いたチームの仲間同士で固まってしまう「見えない壁」です。練習中も試合中も、旧チームの仲間としか話をしない。新しいチームメイトがエラーをしても声をかけない。これでは、チームとしての一体感は生まれるはずもありません。

「出られて当たり前」が招くモチベーションの低下

競争が少なくなることの弊害もあります。特に、ギリギリの人数で結成されたチームの場合、「頑張らなくても試合に出られる」という空気が生まれてしまうことがあります。

緊張感や向上心が失われ、練習にも身が入らない。この「ぬるま湯」状態は、選手の成長を妨げる大きな要因になり得ます。新しい環境への戸惑いも相まって、野球そのものへの情熱が薄れてしまう子もいるのです。

【最大の難関】保護者同士のトラブル!これが一番しんどい…

はっきり言って、 合同チームで最も複雑で、最もストレスが溜まるのが保護者間のトラブル です。私も、この問題には本当に頭を悩ませました。グラウンドでの問題以上に、親同士のギスギスした空気は、週末を憂鬱にさせます。

最も揉める!「お茶当番・車出し・会費」価値観の違い

家庭ごとの価値観が真正面からぶつかるのが、この問題です。

- 当番制:「お茶当番は当然やるべき」というチームと、「親の負担は最小限に」というチームでは、絶対に相容れません。「当番をやりたくないなら協力する気がないのか」vs「まだそんな古い慣習を続けているのか」という対立に発展します。

- 車出し:配車のルール、ガソリン代の扱いなどを巡っても必ず揉めます。

- 金銭感覚:部費や遠征費の金額、その使い道の透明性など、お金に関する問題は非常にデリケートで、一度こじれると修復が困難になります。

「あの親は何もやらない」不公平感から生まれる不信の連鎖

「あちらのチームの保護者は、練習の見学に来るだけで何もしない」

「グラウンドの準備や後片付けは、いつもこっちの親ばかり…」

こうした「負担の偏り」から生まれる不公平感は、あっという間に保護者間の溝を深めます。「私たちはこんなに頑張っているのに」という思いが、相手チームの保護者全体への不満と不信感に変わっていくのです。

旧チームで固まる「ママ友グループ」と情報格差の壁

これは選手間だけでなく、保護者間でも深刻な問題です。特に母親グループに顕著かもしれません。

旧チームのママ友グループで固まってしまい、新しい保護者が輪の中に入れない。重要な連絡事項が、そのグループ内のLINEだけで共有され、他の保護者には伝わらない。「自分たちだけが知らされていなかった」という疎外感は、チームへの不信感を決定的なものにします。

「うちの子を使って!」わが子中心の親がチームを壊す

どのチームにもいるかもしれませんが、合同チームではこの問題がより顕在化しやすくなります。

「なぜ、うちの子を試合に出さないんですか!」

「うちの子は、もっと打てるはずなのに、なぜバントさせるんですか!」

わが子を思う親心は痛いほど分かります。しかし、指導方針に過度に口を出したり、自分の子どもだけの起用を監督に直談判したりする行為は、チームの和を根本から破壊します。特に、相手チームから来た指導者に対してこうした態度を取ると、「だからあのチームの親は…」と、チーム間の対立をさらに煽ることになってしまいます。

【野球未経験パパの実践】トラブルを乗り越えるための親の心構え5ヶ条

ここまで、合同チームで起こりがちな数々の問題点を見てきました。「じゃあ、どうすればいいんだ…」と、暗い気持ちになった方もいるかもしれません。

大丈夫です。ここからは、 野球ど素人だった私自身が、たくさんの失敗と試行錯誤の末にたどり着いた、具体的な5つの心構え をお伝えします。小手先のテクニックではありません。少し意識を変えるだけで、あなたのストレスは驚くほど軽くなり、チームとの関係も良好になるはずです。

心構え①:大前提を忘れない。「なぜ合同チームになったのか?」に立ち返る

トラブルが続くと、つい相手への不満や怒りで頭がいっぱいになります。「相手の指導者が悪い」「あの親がおかしい」と。

そんな時こそ、まずこの原点に立ち返ってください。 「そもそも、なぜ合同チームになったんだっけ?」 と。

答えはシンプルです。 「子どもたちが、大好きな野球を続けるため」 です。どちらのチームも、単独では試合に出られないという現実があり、子どもたちのために「協力」することを選んだはずです。

ここは、親同士が自分の正しさを主張しあったり、相手を論破したりする場ではありません。理想通りにいかない現実を受け入れた上で、「チーム存続」という共通の目標のために、自分に何ができるかを考える。この大前提を胸に刻むだけで、感情的な対立の多くは避けられるはずです。

心構え②:「わが子」と「チーム」両方の視点を持つ。グラウンドの主役は子ども

親なら誰しも、わが子に活躍してほしいと願うものです。しかし、その思いが強すぎるあまり、周りが見えなくなってしまうのが「わが子中心の親」です。

試合に出られないわが子を見るのは、本当に辛い。私も、ベンチにいる息子を見て、胸が締め付けられるような思いを何度も経験しました。しかし、そこで感情的になって監督に詰め寄ったり、子どもの前で不満を漏らしたりするのは、最もやってはいけないことです。それは、子どものモチベーションを削ぎ、チームの和を乱すだけの「親のエゴ」です。

大切なのは、 グラウンドでの指導は、すべて指導者に任せるという線引きをすること。 親はあくまで「最大のサポーター」であると心得ることです。

そして、「うちの子が…」という視点だけでなく、「チーム全体がどうすればもっと良くなるか?」という視点を持つこと。これが「子どもファースト」の本当の意味だと私は思います。適切な距離感を保つことが、結果的に子どもの自主性を育て、チームへの貢献にもつながるのです。

心構え③:壁を壊すのは自分から。積極的コミュニケーションと「中立」の意識

保護者間の「見えない壁」。これをただ待っていても、誰も壊してはくれません。特に、私のような野球未経験で、人見知りな父親にとっては、非常に勇気がいることでした。

でも、勇気を出して一歩踏み出すしかありません。 壁を壊すのは、いつだって自分から です。

何も、いきなり輪の中心で盛り上げる必要はありません。

「こんにちは!今日も暑いですね」

「今のプレー、すごかったですね!」

こんな簡単な挨拶や声かけからでいいんです。元いたチームの保護者とだけ話すのではなく、意識的に新しい仲間との会話の機会を増やす。それだけで、相手の警戒心は少しずつ解けていきます。

もし、チームに対して意見や提案がある場合は、保護者同士で陰口を叩くのではなく、保護者会などの公式な場で、感情的にならず「建設的な意見」として伝えることが重要です。その際、「うちの子がこう言っている」という主語ではなく、「選手たちがより良く活動するために、チームとしてこうしませんか?」という視点で話すことが、円滑な関係を築くコツです。

心構え④:不公平感をなくす「役割分担」と「見える化」のススメ

「あの人ばかり楽をしている」という不公平感は、役割や負担が曖昧なことから生まれます。これを解決する最も有効な手段が 「役割分担の明確化」と「活動内容の見える化」 です。

会長や役員だけに仕事を集中させるのではなく、できるだけ多くの保護者で役割を細分化して分担するのが理想です。

| 役割分担の例 | 具体的な活動内容 | 期待される効果 |

| 会長・副会長 | 指導者との連携、全体会議の運営、対外的な窓口 | チーム運営の統括と円滑化 |

| 会計 | 部費の徴収・管理、予算作成、会計報告 | 財政の透明性確保、不信感の払拭 |

| 連絡・広報 | 連絡網の管理、スケジュール共有、SNSでの活動報告 | スムーズな情報共有と情報格差の解消 |

| グラウンド担当 | 練習場所の予約・確保、グラウンド整備 | 安定した練習環境の提供 |

| イベント担当 | 親睦会や卒団式などの企画・運営 | チームの一体感醸成 |

ポイントは、「全員が同じだけやる」のではなく、「それぞれの得意なこと、できる範囲で協力する」というスタンスです。そして、活動内容や会計報告は、LINEグループや共有カレンダー(Googleカレンダーなど)といったITツールを活用して全員に共有し、「見える化」すること。透明性を高めることが、多くの保護者の納得感につながります。

そして、何かをやってもらったら、些細なことでも「ありがとうございます」「助かりました」と感謝の気持ちを言葉にして伝え合う。この文化を作ることが、不公平感をなくす一番の特効薬です。

心構え⑤:結果より「プロセス」を楽しむ。子どもの成長こそが最大の成果

合同チームは、子どもたちにとって、異なる背景を持つ新しい仲間と出会い、多様な価値観や技術に触れる絶好の機会です。

親もまた、試合の勝ち負けという結果だけに一喜一憂するのではなく、 子どもたちが葛藤し、悩み、ぶつかり合いながらも、少しずつ一つのチームとしてまとまっていく「プロセス」そのものを応援する 姿勢が何より大切です。

親自身がこの変化を「新しい学びの場」と前向きに捉え、保護者同士の交流を楽しむことができれば、そのポジティブな雰囲気は必ず子どもたちにも伝わります。

そして、最後に。どうしても改善が見込めない、いじめや指導者の暴言など、子どもの心身に危険が及ぶような深刻な問題がある場合は、 チームを離れる、「逃げる」という選択肢も持っておいてください。 少年野球は、子どもの人生のすべてではありません。子どもの笑顔と健康を守ることこそが、親の最大の務めです。問題を一人で抱え込まず、信頼できる人に相談し、時には「逃げる勇気」を持つことも忘れないでください。

まとめ:合同チームは「最高の学び舎」にもなり得る

今回は、少年野球の合同チームで起こりがちなリアルな問題と、それを乗り越えるための親の心構えについて、私の実体験を交えながらお話ししました。

合同チームの運営は、指導方針の対立や選手間の摩擦、そして保護者同士の複雑な人間関係など、多くの困難を伴います。しかし、これらの問題の根本には、「異なる文化の衝突」や「コミュニケーション不足」といった構造的な原因があることを理解することが第一歩です。

その上で、私たち保護者が持つべき心構えは、以下の5つです。

- 原点に立ち返る: 「子どものために協力する」という大前提を忘れない。

- 適切な距離感を保つ: 「わが子」と「チーム」両方の視点を持ち、親のエゴを捨てる。

- 自ら行動する: 見えない壁を壊すために、自分から積極的にコミュニケーションを図る。

- 不公平感をなくす: 役割分担と「見える化」で、誰もが納得できる運営を目指す。

- プロセスを楽しむ: 勝ち負け以上に、子どもたちが新しい環境で成長していく過程を応援する。

合同チームは、単に人数不足を補うための一時的な措置ではありません。保護者一人ひとりが意識を変え、建設的な関係を築く努力をすることで、 子どもたちが多様性を受け入れ、困難を乗り越える力を学ぶ「最高の学び舎」 にもなり得るのです。

もし今、あなたが合同チームの問題で悩んでいるのなら、決して一人で抱え込まないでください。この記事で紹介した心構えを一つでもいいので実践してみてください。あなたの少しの勇気と意識の変化が、チームの空気を変え、子どもたちの笑顔を取り戻す大きな一歩になるはずです。