野球嫌いを生まない新常識!初心者の子供が夢中になる「脱キャッチボール」練習メニュー最前線

野球嫌いを生まない新常識!初心者の子供が夢中になる「脱キャッチボール」練習メニュー最前線

「ナイスボール!」「そうそう、今の感じ!」

週末のグラウンドに響く、経験者パパたちの的確なアドバイス。

その横で、あなたは我が子にどんな言葉をかけていますか?

「ボール、ちゃんと見て!」

「腕をしっかり振って!」

どこかで聞きかじったような言葉をかけてみるものの、子供の表情は浮かないまま。キャッチボールは続かず、ボールを追いかける時間ばかりが増えていく…。

「うちの子、もしかして野球、楽しくないんじゃないか…?」

もし、あなたが少しでもそんな不安を感じているなら、きっとあなただけではありません。

実は先日、同じような悩みを抱える野球パパ仲間と、グラウンドの隅でこんな立ち話になりました。

まずは、このやり取りを少しだけ聞いてみてください。きっと「あ、これ自分のことだ」と感じるはずです。

いかがでしたか?

あなたも、同じような気持ちを抱えていませんか?

何を隠そう、私自身が野球経験ゼロの「ド素人パパ」だからです。

息子の「野球やりたい!」の一言で少年野球の世界に飛び込んだものの、そこは専門用語のオンパレード。周りのパパたちが当たり前のように語る「体重移動」や「トップの位置」なんて、まるで外国語のようでした。

指導書を読んでも、ネットで調べても、書いてあるのは経験者向けの小難しい理論ばかり。息子にうまく教えてあげられないどころか、自分の無力さに落ち込む毎日。挙句の果てには、キャッチボールが上手くいかない息子に、ついイライラをぶつけてしまう始末…。

息子との間に、気まずい空気が流れるようになっていました。

もし、あなたが過去の私と同じように、「野球未経験」であることに負い目を感じ、子供との関わり方に悩んでいるのなら、この記事はきっとあなたのためのものです。

この記事でお伝えしたいのは、小難しい技術論ではありません。

発想をガラッと変えるだけ。「教える」から「一緒に遊ぶ」へ。たったそれだけで、あなたは明日から、我が子にとって誰よりも信頼できる最高のコーチ、最高のヒーローになれるのです。

そのための最強の武器が、今、指導の最前線で注目されている新常識「脱キャッチボール」です。

これは、専門知識ゼロの私たち野球未経験パパのためにあるような、魔法のメソッド。この記事を最後まで読めば、あなたと子供の野球時間は、気まずい練習から、笑い声の絶えない最高の遊びへと変わるはずです。

さあ、一緒に新しい野球の世界の扉を開けてみませんか?

なぜ今「脱キャッチボール」?野球未経験パパにこそ知ってほしい新常識

「野球の基本はキャッチボールだろ?」

そう思いますよね。私もずっとそう信じていました。

しかし、その「常識」こそが、子供たちから野球の楽しさを奪う最大の原因だったとしたら…?

「キャッチボールの壁」が野球嫌いの入り口だった

私たち野球未経験パパの言葉で言うなら、初心者の子供にいきなりキャッチボールをさせるのは、「ゲーム開始直後にいきなりラスボスに挑ませる」ようなものなんです。勝てるわけがありません。心が折れて当然です。

専門家たちも、この「キャッチボールの壁」が野球嫌いを生む大きな原因だと指摘しています。

- 成立しない反復練習

筑波大学硬式野球部の川村卓監督が言うように、キャッチボールが続かない最大の原因は「そもそもボールを捕れないこと」。捕れなければ、ボールを追いかける時間ばかり。これでは「投げる・捕る」という本来の練習にならず、ただただ親子で疲弊してしまいます。「また失敗した…」というネガティブな記憶だけが積み重なっていくのです。 - とてつもない心理的負担

子供は、大人が思う以上に周りの目を気にしています。「パパがガッカリするかも」「うまく投げないと、相手に申し訳ない…」。このプレッシャーが、子供の体をガチガチに緊張させ、本来持っているはずの運動能力にブレーキをかけてしまいます。野球経験者の上手な親子と比べてしまい、親子で劣等感を抱いてしまう…なんてことも、「未経験パパあるある」ではないでしょうか。 - ボールへの恐怖心

硬いボールが自分に向かって飛んでくる。大人にとっては当たり前のことでも、子供にとっては恐怖です。顔や体にボールが当たった痛い経験は、簡単にトラウマになります。一度「野球=怖い」というイメージがついてしまうと、それを取り除くのは容易ではありません。

つまり、良かれと思ってやっていたキャッチボールが、実は子供を追い詰め、「野球なんてやりたくない」と思わせる入り口になっていたかもしれないのです。

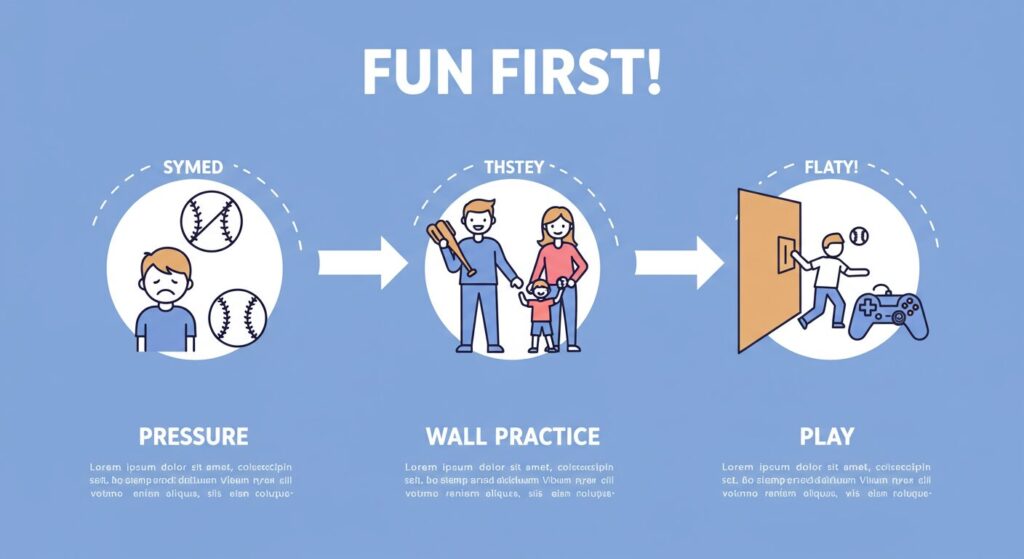

「脱キャッチボール」とは?3つの黄金ルール

では、「脱キャッチボール」とは一体何なのでしょうか。

これは、単に「キャッチボールをしない」ということではありません。野球の基本動作を分解し、子供たちが「遊び」の中で、楽しみながら、確実にスキルアップできるように設計された、画期的な指導体系です。

私たち野球未経験パパが覚えておくべき黄金ルールは、たったの3つです。

- ルール1:【捕るが先!】投げるより先に「捕れた!」の成功体験を積ませる

失敗の連鎖は、捕れないことから始まります。だから、まずは「捕る」ことを最優先。ボールの動きを目で追い、タイミングをつかむ感覚を養うことから始めます。「できた!」という小さな成功体験が、子供の目に輝きを取り戻し、「次もやりたい!」という意欲のガソリンになります。 - ルール2:【相手は壁でOK!】人間関係のプレッシャーから解放する

壁やネットは、絶対に捕球ミスをしない最強のパートナーです。相手の顔色をうかがう必要がない環境では、子供はのびのびと腕を振ることに集中できます。私たちパパも「ちゃんと捕ってやらないと…」というプレッシャーから解放され、心から応援に徹することができます。 - ルール3:【遊びが最強のドリル!】ゲーム感覚で「もっとやりたい!」を引き出す

子供は「楽しいこと」の天才です。単純な反復練習よりも、競争やゲームの要素を取り入れた方が、何倍も集中し、夢中になります。「練習するぞ!」ではなく、「どっちが先にできるか競争しようぜ!」この一言が、子供のやる気スイッチを押すのです。

どうでしょう?これなら、専門知識がなくてもできそうだと思いませんか?

専門知識は不要!「楽しい」がもたらす凄い効果

「でも、遊んでるだけで本当に上手くなるの?」

そう思うかもしれません。しかし、「楽しい」という感情こそが、子供の成長を爆発的に加速させる最強のエンジンなのです。

- 集中力と吸収力の向上

「楽しい!」と感じている時、子供の脳はフル回転しています。まるでスポンジのように、新しい動きや感覚をグングン吸収していきます。 - 自主性の向上

「パパ、練習しようよ!」から、「パパ、あの競争やろうよ!」へ。楽しさは、やらされる練習(Have to)を、自ら進んでやりたい練習(Want to)に変えてくれます。 - 自己肯定感の醸成

「できた!」「パパに勝った!」。遊びの中での成功体験は、「自分はやればできるんだ」という揺るぎない自信を育みます。この自信は、野球だけでなく、これからの人生を生きる上での大きな財産になります。

少年野球の目的は、プロ野球選手を育てることだけではありません。親子で「できた!」を共有し、子供の自己肯定感を育む最高の機会です。

「脱キャッチボール」は、そのための最高のコミュニケーションツール。さあ、ここからは具体的な「遊び方」を見ていきましょう!

【ステップ1】ボールへの恐怖心をなくす!遊びの天才になる準備運動

最初の目標は、ボールと友達になること。野球道具はまだ必要ありません。家にあるもので、今すぐ始められる「遊び」からスタートしましょう。

まずはコレ!絶対に痛くない「風船キャッチボール」

野球のボールは、最初は忘れてしまいましょう。代わりに登場するのが「風船」です。

【やり方】

- 風船をいくつか膨らませます。

- 「UFOが来たぞー!」「ふわふわボールだ!」などと声をかけながら、ポンポンと打ち上げます。

- 親子で協力して、風船を床に落とさないようにキャッチし合います。

これだけです。しかし、この単純な遊びが、子供の能力を驚くほど引き出します。風船の予測不能な動きを目で追いかけることで、落下点を予測する力や空間認識能力が自然と養われます。

何より、体に当たっても全く痛くないので、ボールへの恐怖心が生まれる余地がありません。

「ナイスキャッチ!」「おっと、そっちに行った!」

リビングに響くのは、子供の笑い声と、あなたの楽しそうな声だけ。雨の日で外に出られない時でも、親子でできる最高のコミュニケーションになります。利き手じゃない方で捕ったり、数を増やしたりと、アレンジも無限大です。

プロも実践!「素手」でボールと友達になる練習

風船に慣れたら、次は柔らかいボールを使ってみましょう。スポンジボールや、ビニール製の軽いボールがおすすめです。ここでのポイントは、グローブをつけずに「素手」で練習すること。

プロ野球の選手ですら、手のひらの感覚を養うために、素手でのキャッチドリルを取り入れることがあります。

【やり方】

- パパが下から優しくボールをトスします。

- 子供はそれを素手で弾いたり、両手で優しくキャッチしたりします。

この練習の目的は、手のひらのどこでボールを捉えれば衝撃が少ないのか、その「芯」を感覚的に学ぶことです。分厚いグローブ越しでは、この繊細な感覚はなかなか身につきません。

「グローブは、もう少し上手になってからの秘密兵器だよ」

そう言って、まずは自分の手でボールと仲良くなる時間を作ってあげましょう。

「体に当たらないから大丈夫」安全な捕球位置の教え方

初心者の子供は、ボールを怖がって体の正面で捕ろうとせず、顔を背けてしまいがちです。これを無理に「正面で捕れ!」と矯正するのは逆効果。恐怖心を増大させるだけです。

野球指導者の飯塚大樹氏も、「捕球ミスしても体に当たらない、身体の横で捕球する練習」の有効性を語っています。

【やり方】

- パパが子供の少し横(利き手側)に向かって、ゆっくりとゴロを転がします。

- 「よーし、パパのボール、横を通り過ぎてみろー!」とゲーム感覚で声をかけます。

- 子供はボールから逃げながら、あるいは体の横でボールに触れることから始めます。

まずは「ボールは体に当たらなくても捕れるんだ」という安心感を持たせることが最優先。精神的なゆとりが生まれれば、子供は自分からボールに近づいていけるようになります。

このステップで大事なのは、技術を教えることではありません。「野球って、怖くないんだ」「パパと遊ぶの、楽しいな」と感じてもらうこと。そのポジティブな感情こそが、次のステップへ進むための最高の準備運動になるのです。

【ステップ2】「捕る」が大好きになる!パパがヒーローになれる捕球ドリル

ボールへの恐怖心がなくなったら、いよいよ本格的な捕球ドリルに挑戦です。といっても、やることはやっぱり「遊び」の延長。ここでは、パパがちょっとした工夫で子供を導く「ヒーロー」になる番です。

ゴロ捕球は「股抜きゲーム」から始めよう

ゴロを捕るために最も重要な動きは、ボールの正面に素早く入ること。この基本動作を、親子で大笑いしながらマスターできるのが「股抜きゲーム」です。

【やり方】

- 子供に少し足を開いて立ってもらいます。

- パパが少し離れたところから、その股の間を狙ってゴロを転がします。

- 子供は、ボールが股を抜ける前に、回り込んで体の正面で捕球します。

- 「パパのトンネル攻撃を防げー!」などと声をかけると、子供は夢中になります。

最初はボールを追いかけるだけで精一杯かもしれませんが、繰り返すうちに自然と足の運び方が身についていきます。

このゲームに慣れてきたら、次は「立膝キャッチ」に挑戦。片膝をついた状態でゴロを捕る練習です。下半身が固定されるので、上半身の動きやグラブの使い方に集中できます。野球っぽい動きに、子供のテンションも上がるはずです。

名門チームも実践!段階的ハンドリングドリル

少しレベルアップして、捕ってから投げるまでの一連の流れをスムーズにする練習です。名門ポニーリーグチーム「館林慶友ポニー」でも実践されている効果的なドリルを、ミッション形式でやってみましょう。

- ミッション1:当てて、落として、拾って、投げる!

パパからの送球を、まずはグラブに当てるだけ。ボールを前に落とし、それを拾ってから投げ返します。焦らず、一つ一つの動作を確実にクリアすることが目標です。 - ミッション2:当てて、つかんで、投げる!

今度は、グラブに当てたボールが地面に落ちる前に、投げる方の手でつかんで投げ返します。グラブからボールを素早く持ち替える感覚を養います。 - ミッション3:当てて、握って、投げる!

最終ミッション!グラブにボールが収まった瞬間に、投げる手に握り替えて素早く投げ返します。プロ野球選手のような華麗なグラブさばきへの第一歩です。

「ミッションクリア!」「レベルアップ成功!」

親子でハイタッチしながら進めれば、難しい練習も最高の遊びに変わります。

フライ捕球の第一歩は「天井に向かってポーン」

フライの捕球は、落下点の予測が難しく、初心者にはハードルが高いもの。いきなりパパがボールを高く放り投げると、子供は怖がってしまいます。

ここでも、まずは自分一人で、安全にできることから始めましょう。

【やり方】

- 子供に寝転がってもらいます。

- 天井に向かって、自分でボールを真上にポーンと投げ、それをキャッチします。

これなら、ボールが顔に当たる心配もありませんし、万が一落としても安全です。ボールの軌道を目で追うことに集中でき、キャッチする感覚を養うのに最適です。

もちろん、パパも隣で一緒にやって見せましょう。「どっちが高く上げられるか競争だ!」なんて言えば、子供の挑戦心に火がつくこと間違いなしです。

【パパの秘密兵器】全国制覇監督考案「スリッパキャッチボール」

さあ、ここで野球未経験パパのための秘密兵器の登場です。それは、なんと「スリッパ」!

これは、中学軟式野球部を全国制覇に導いた弓桁義雄監督が考案した、驚きの練習法です。

【やり方】

- グラブの代わりに、スリッパを手にはめます。

- 柔らかいボールで、親子でキャッチボールをします。

「え、スリッパ?」と侮ってはいけません。スリッパには、初心者の上達を劇的に早める魔法の効果が隠されています。

- 軽いから、捕球面をボールに向けやすい!

- 柔らかいから、ボールを包み込むようにキャッチする感覚が身につく!

- 捕った後、素早くボールを握り替える練習になる!

何より、「お家のスリッパが最強の練習道具になる」という意外性が、子供の心を鷲掴みにします。

「見てみて、パパスリッパで捕れるんだぜ!すごいだろ!」

専門的な知識がなくても、こんな風に遊び心一つで、あなたは子供の目を輝かせるヒーローになれるのです。

【ステップ3】「投げる」が楽しくなる!親子で盛り上がる投球ゲーム

捕球に自信がついてきたら、次は「投げる」楽しさを体験する番です。ここでも大事なのは、フォームを細かく指導することではありません。子供が「もっと投げたい!」と思えるような、白熱の投球ゲームを仕掛けていきましょう。

ストレスゼロ!最強の相棒「壁」と行う壁当てドリル

投球練習で子供が感じる最大のストレスは、「相手にちゃんと届くかな」「変なところに投げたら申し訳ないな」というプレッシャーです。そのストレスを完全に取り払ってくれる最強のパートナー、それが「壁」です。

【やり方】

- 安全な壁(公園の壁や、自宅のネットなど)を見つけます。

- まずは、相手のことを気にせず、思い切り腕を振って投げてみます。

この開放感は、一度味わうと病みつきになります。フォームがどうとか、コントロールがどうとか、細かいことは一旦忘れましょう。ボールを投げること自体の爽快感を、体で感じさせてあげることが重要です。

さらに、壁当てはただ投げるだけではありません。兵庫県の強豪チーム「小野東スポーツ少年団」では、壁当てをゲーム化して、捕球練習も同時に行っています。壁に当たって予測不能な跳ね返り方をするボールに反応することで、捕球力と判断力が同時に鍛えられるのです。まさに一石二鳥の練習法です。

全身を使う感覚が身につく「全方向スナップスロー」

腕の力だけで投げる「手投げ」は、コントロールが定まらず、肩や肘を痛める原因にもなります。体全体を使ったしなやかな投げ方を、遊びの要素を取り入れながら身につけましょう。

町田玉川学園少年野球クラブの菊池監督が推奨する「スナップスロー」を、モノマネ遊びのようにアレンジしてみます。

- カニさん歩きで横スロー!

下半身を固定して、カニさんのように体を真横にひねって投げます。体幹や胸を大きく使う感覚を養います。 - 忍者みたいに低く構えて下スロー!

地面に置いたボールを拾い、忍者のように低い姿勢からシュッと投げます。試合中のイレギュラーな体勢からの送球練習になります。 - ロケット発射で上スロー!

少し助走をつけて、軸足でグッと踏み込んで、ロケットのように真上にジャンプしながら投げます。下半身の力をボールに伝える感覚を掴みます。

「次は忍者の術だ!」「ロケット発射!」

パパが楽しそうにやって見せることで、子供は喜んでマネをします。遊びながら、野球に必要な体の「引き出し」がどんどん増えていくのです。

親子で白熱!コントロールが身につく「的当てピッチングゲーム」

コントロールを身につけるのに、退屈な反復練習は必要ありません。親子で白熱できる「的当てゲーム」を開催しましょう!

【やり方】

- ペットボトルや空き缶、ダンボールなどで簡単な的を作ります。

- 最初は近い距離からスタート。「パパと競争だ!5本先に倒した方が勝ち!」と、点数制にしてゲーム性を高めます。

- 慣れてきたら、徐々に距離を離したり、的を小さくしたりして難易度を上げていきます。

子供は「的に当てたい!」という一心で、自然と体の使い方を工夫し始めます。どうすれば狙ったところに投げられるのか、試行錯誤すること自体が最高の上達ドリルになるのです。

景品にお菓子を用意すれば、盛り上がること間違いなし。週末の公園が、親子だけの熱いスタジアムに変わります。

投げ方のクセは気にしない!「前に投げる」感覚を養うしゃがんでキャッチボール

子供は、身長が高い大人に向かって投げると、ボールを上に放り投げるような投げ方になりがちです。これを防ぎ、腕をしっかり振って「前に投げる」感覚を養うための、パパにしかできない簡単なコツがあります。

それは、パパがしゃがんで、子供と目線を合わせること。

たったこれだけです。目標が自分の目線の高さに来ることで、子供は自然と腕を前に振り抜くようになります。指先にボールがかかり、「ビュッ」と伸びるボールを投げる感覚を掴むきっかけになります。

細かいフォームを言葉で教える必要はありません。パパが少し目線を下げて、最高の捕手になってあげる。それだけで、子供のフォームは自然と、そして劇的に良くなっていくのです。

野球未経験パパだからできる!最高のサポート術

ここまで、様々な「遊び」を紹介してきましたが、最も重要なのは、その遊びを100倍楽しくする、あなたの関わり方です。野球経験がないことは、全くハンデになりません。むしろ、未経験だからこそできる、最高のサポートがあるのです。

技術指導は不要!魔法の声かけフレーズ集

私たちは、技術的な指導はできません。だからこそ、子供の「心」を育てることに全力を注ぎましょう。子供のやる気を引き出し、自信を持たせる魔法の声かけを紹介します。

- 結果ではなく、プロセスを褒める

(×)「ナイスキャッチ!」→(〇)「今の動き、めちゃくちゃカッコよかったよ!」

(×)「いいボールだ!」→(〇)「腕、しっかり振れてたね!」

成功したかどうかよりも、挑戦した姿勢や、その時の動きの良かった点を具体的に褒めることで、子供は失敗を恐れずにチャレンジできるようになります。 - 失敗を笑いに変える

暴投してしまったら、「あーっ!ボールが逃げてったな!一緒に追いかけるぞー!」。

エラーしてしまったら、「ボール君もたまには休みたかったんだな!」。

深刻な顔で「何で捕れないんだ!」と叱るのではなく、パパが笑いに変えることで、子供は「失敗しても大丈夫なんだ」と安心して、次のプレーに向かえます。 - 他人と比較しない。「昨日の自分」と比較する

「〇〇君はもっと上手だぞ」は、絶対に言ってはいけない言葉です。比べるべき相手は、周りの子ではなく、常に「昨日の自分」です。「昨日よりボールを怖がらなくなったね!」「先週より遠くに投げられるようになったじゃん!」そうやって、子供自身の成長を認め、伝えてあげることが、何よりの自信に繋がります。

安全第一!最初に揃えるべき「頑張らない」道具選び

「道具を揃えなきゃ…」と意気込む必要はありません。むしろ、最初は「頑張らない」道具選びが正解です。

- 高価なグローブより、まずは柔らかいボール

何度も言うように、最初はボールと友達になることが最優先。100円ショップで売っているようなスポンジボールやビニールボールで十分です。 - 自宅練習で役立つ便利グッズ

天気が悪い日でも、子供の「やりたい!」に応えられる準備をしておくと、パパの株は急上昇します。室内でも安全な「穴あきボール(トレーニングボール)」や、正しいスイングフォームが身につく「ティースタンド」などは、投資する価値アリです。

安全に、手軽に始められる環境を整えること。それも、私たちパパができる重要なサポートの一つです。

パパが一番の「楽しむ見本」になる

最後に、最も大切なことをお伝えします。

それは、パパ自身が、心の底から子供との野球時間を楽しむことです。

子供は、親の表情を驚くほどよく見ています。あなたがどれだけ良い言葉をかけても、心の中で「早く上手になってくれないかな…」なんて思っていたら、その気持ちは必ず子供に伝わってしまいます。

野球経験なんて関係ありません。

子供と一緒にボールを追いかけて、本気で悔しがって、腹の底から笑う。子供のナイスプレーに、誰よりも大声で「すごい!」と叫ぶ。

その楽しそうなあなたの姿こそが、「野球って、こんなに楽しいんだ!」という最高のお手本であり、子供の心に火をつける最高のエールになるのです。

まとめ:野球未経験でも大丈夫!「楽しい」が最強の武器になる

今回は、初心者の子供が野球嫌いになるのを防ぎ、親子で楽しみながら上達できる新常識「脱キャッチボール」について、具体的な練習メニューと共にお伝えしてきました。

もう一度、大切なポイントを振り返りましょう。

- キャッチボールの壁を取り払う: いきなり難しいキャッチボールから始めるのではなく、まずはボールへの恐怖心を取り除く「遊び」からスタートする。

- 「捕る」が先、「投げる」が後: 「できた!」という成功体験を積み重ねることが、子供の自信とやる気を育む。

- 遊びが最強のドリルになる: 壁当てや的当てゲームなど、遊びの中に上達のヒントは全て隠されている。

- パパは最高の遊び相手: 技術指導ではなく、子供の心を盛り上げ、楽しむ見本になることが、未経験パパの最大の役割。

キャッチボールが上手くいかない、子供が楽しそうじゃない…。

かつての私が抱えていた悩みは、専門知識を学んだから解決したのではありません。

「教えよう」と気負うのをやめて、「一緒に遊ぼう」と腹を括った瞬間に、目の前の世界がガラリと変わったのです。

息子がエラーしても笑えるようになった。息子の小さな「できた!」を、心から一緒に喜べるようになった。気づけば、週末の公園が、親子にとって何より待ち遠しい時間になっていました。

野球経験や専門知識は、確かに便利な道具かもしれません。しかし、それは子供を育てる上で、決して必須アイテムではありません。

私たち野球未経験パパには、それよりもっと強力な武器があります。

それは、我が子と一緒に笑い、夢中になれる「楽しい」という感情です。

その武器さえあれば、私たちは、どんな名監督にも負けない、我が子にとって最高のヒーローになれる。私は、心からそう信じています。

さあ、この記事を読んだら、早速お子さんを誘ってみてください。

「なあ、風船でUFOキャッチ競争しないか?」って。

そこから、あなたの新しいヒーロー物語が始まります。