部員が増えファンが熱狂するSNS時代の少年野球チーム運営術|全国王者に学ぶ情報発信の5つの極意

- はじめに:それは、一本のInstagram動画から始まった

- なぜ、あなたのチームは部員募集に苦労し続けるのか?〜旧時代の運営モデルの限界〜

- 極意①【理念の言語化】:勝利至上主義からの脱却!なぜ今、指導理念の発信が重要なのか?

- 極意②【練習のオープン化】:手の内は隠さない!練習メニューの「見える化」が絶大な信頼を生む

- 極意③【過程の共有化】:「結果」より「過程」を分かち合う。保護者が熱狂的ファンになる投稿術

- 極意④【連絡の効率化】:保護者会の「言った言わない」を撲滅!LINE活用でチームのストレスを激減させる

- 極意⑤【リスクの最小化】:「うちの子を載せないで!」では遅い。SNSトラブルを未然に防ぐ鉄壁ルール

- 明日から始める!SNSチームブランディング実践ロードマップ

- まとめ:未来の少年野球界が生き残る道は「オープンなコミュニティ化」にある

はじめに:それは、一本のInstagram動画から始まった

「うちのチーム、このままで大丈夫か…?」多くの指導者・保護者が抱える静かな危機感

「最近、体験会に来てくれる子が減った気がする…」

「部員募集のチラシを配っても、なかなか手応えがない…」

もしあなたが、チームの未来にそんな漠然とした不安を感じているなら、少しだけ耳を貸してください。

実は今、ある強豪チームの「SNS活用術」が、多くの指導者や保護者の間で大きな注目を集めています。それは、単なる部員集めのテクニックではありません。チームの“あり方”そのものを見つめ直し、子ども達、保護者、そして地域全体を巻き込むための、新しい時代のチーム運営の羅針盤とも言えるものです。

この音声では、そのエッセンスを、野球パパ仲間との井戸端会議のような雰囲気でご紹介しています。「うちのチームにも取り入れられるヒントがあるかも?」と感じたら、ぜひこの記事を読み進めてみてください。

情熱や根性論だけでは乗り越えられない壁を、新しい「武器」で乗り越える。この記事が、あなたのチームの次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

全国王者・東海中央ボーイズが実践する「見せる」チーム運営とは

2025年夏、中学硬式野球の全国大会で二冠を達成した強豪「東海中央ボーイズ」。その強さの裏には、徹底した「情報発信」へのこだわりがありました。

彼らは、自チームの練習方法や指導哲学を、InstagramなどのSNSを通じて惜しげもなく公開しています。普通なら「手の内を明かす」とも言えるその行為の裏には、「野球界全体を盛り上げたい」「相手が強くなることで、自分たちもさらに成長できる」という、確固たる信念がありました。

そのオープンな姿勢は、多くの野球少年や保護者、そして同業者である指導者からも絶大な支持を集め、チームは全国屈指の人気と実力を兼ね備える存在となったのです。彼らの成功は、もはやSNSが単なる「流行り」ではなく、チームを成長させるための「戦略」であることを雄弁に物語っています。

本記事のゴール:あなたのチームが明日から変わるための、具体的なアクションプランを手に入れる

この記事は、東海中央ボーイズのような成功事例をただ紹介するだけではありません。

- なぜ、今までのやり方では部員が集まらないのか?

- SNSで一体「何を」「どのように」発信すればいいのか?

- どうすれば、保護者を巻き込み、チーム一丸となって情報発信ができるのか?

- SNSに潜むリスクと、どう向き合えばいいのか?

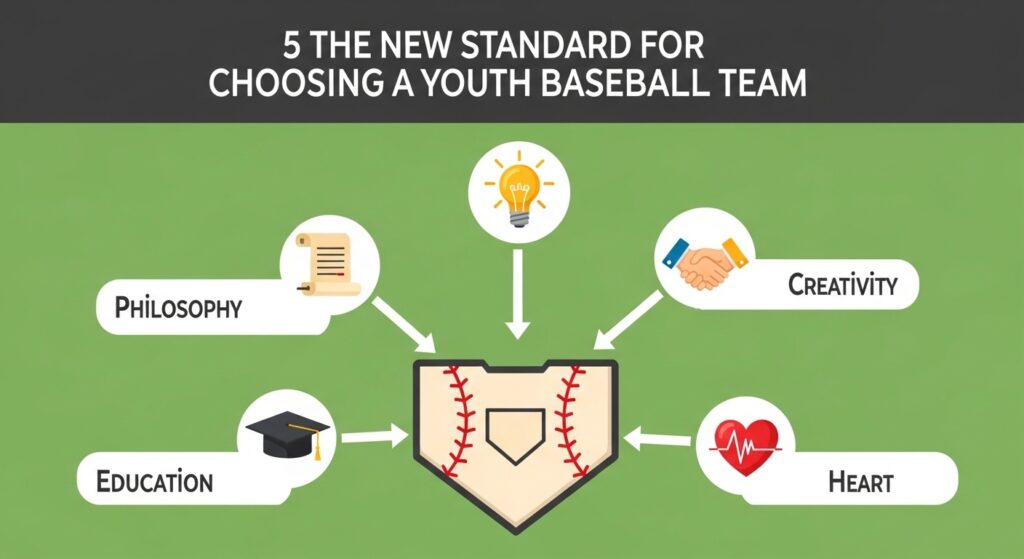

これらの問いに対して、明日からあなたのチームで実践できる「5つの極意」として、具体的なアクションプランにまで落とし込んで解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたはSNSという「現代の武器」を手にし、チームを新しいステージへと導くための確かな一歩を踏み出しているはずです。

なぜ、あなたのチームは部員募集に苦労し続けるのか?〜旧時代の運営モデルの限界〜

SNS活用の話をする前に、まずは私たちが今、どのような「壁」に直面しているのかを正確に認識する必要があります。多くのチームが、知らず知らずのうちに「旧時代の運営モデル」に縛られ、その結果として部員募集に苦しんでいます。

限界①:待つだけ、配るだけの「待ちの広報」

「部員募集」と聞いて、まず何を思い浮かべるでしょうか?多くのチームが今も実践しているのは、地域の掲示板や小学校の許可を得てチラシを配るといった、数十年前から続く伝統的な手法かもしれません。

もちろん、これらの活動が無意味だと言うつもりはありません。しかし、情報が溢れ、子ども達の興味が多様化する現代において、その効果は限定的です。チラシを手に取ってもらえるか、そもそも見てもらえるかさえ分からない。それは、いわば「待ちの広報」です。こちらから積極的に情報を届けるのではなく、偶然見つけてもらうのを待っている状態。これでは、数多ある選択肢の中に埋もれてしまうのも無理はありません。

高額な印刷費をかけてチラシを刷り、週末の貴重な時間を割いてポスティングに回る。その努力に見合った成果が得られているでしょうか?もし答えが「No」なのであれば、そのエネルギーを別の場所に注ぐべき時なのかもしれません。

限界②:練習内容が見えない「ブラックボックス化したチーム」への不安

保護者が子どもを入団させるチームを選ぶ時、何を基準にするでしょうか。もちろん、チームの強さや実績も重要です。しかし、それ以上に「どんな指導者が、どんな雰囲気で、何を教えているのか」という指導の”中身”を、今の保護者は非常に重要視します。

グラウンドの外から練習を眺めているだけでは、怒鳴り声が聞こえれば「厳しい指導なのかな?」と感じ、静かであれば「本当にちゃんと教えているのだろうか?」と不安になる。チームの内部は、いわば「ブラックボックス」です。このブラックボックスに対する不安感が、入団への最後のハードルとなっているケースは少なくありません。

「あそこのチームは、昔ながらの厳しい指導らしい」

「練習がキツすぎて、辞めていく子が多いと聞いた」

そんな根も葉もない噂が、チームの評判を左右してしまうこともあります。チームの魅力や指導の素晴らしさを正しく伝える術を持たない限り、この状況を打開することは困難です。

限界③:保護者の負担だけが増え続ける「旧態依然とした連絡網」

「明日の練習は、雨で中止です。各家庭に電話で連絡を回してください」

こんな経験、ありませんか?電話でのリレー形式の連絡網、既読がつかないLINEグループでの出欠確認、煩雑な配車当番の調整…。チーム運営を支える保護者の負担は、年々増加の一途をたどっています。

共働きの家庭が増え、保護者がチーム活動に関われる時間は限られています。それにもかかわらず、運営の仕組みが古いままであれば、保護者の負担感は「もう限界」に達してしまいます。「お茶当番が大変そう」「役員になると週末が潰れる」といったイメージが先行し、それが野球を始めることへの障壁にさえなっているのです。

子どもに野球をさせたいと願う一方で、保護者自身の負担が大きすぎることへの懸念。このジレンマを解消しない限り、チームへの新しい血流を呼び込むことはできません。

極意①【理念の言語化】:勝利至上主義からの脱却!なぜ今、指導理念の発信が重要なのか?

SNSを始める前に、まずやるべき最も重要なことがあります。それは、「自分たちのチームは何のために存在するのか?」という理念を、明確な言葉にすることです。

小手先の投稿テクニックを学ぶ前に、この「軸」が定まっていなければ、発信する情報はやがてブレ始め、誰の心にも響かない空虚なものになってしまいます。

コアメッセージ:「私たちは、野球を通じて子どもたちの何を育てたいのか?」を問い直す

あなたのチームは、ただ試合に勝つためだけに存在するのでしょうか?おそらく、答えは「違う」はずです。

- 挨拶や礼儀の大切さを学んでほしい

- 仲間と協力することの素晴らしさを知ってほしい

- 困難に立ち向かう強い心を育ててほしい

- 目標に向かって努力し続けることの尊さを感じてほしい

野球というスポーツは、子ども達の未来を豊かにするための、最高の「人間教育のツール」です。勝利はその先にある目標の一つではあっても、それが全てではない。この想いこそが、あなたのチームが持つべき最も尊い価値であり、他のチームとの最大の差別化ポイントになります。

SNSは、この「想い」を社会に発信するための、最高の武器になります。「うちのチームは、ただ勝つことだけを目指すのではなく、野球を通じて子ども達の未来そのものを育みたい」。この信念を、SNSを通じて一貫して発信し続けること。それが、共感という名の磁石となり、同じ価値観を持つ選手や保護者を引き寄せるのです。

「楽しい」「考える力を養う」「挑戦を恐れない」理念を魅力的な言葉に変える方法

理念を言葉にする際は、具体的で、かつ魅力的なキャッチフレーズを意識しましょう。例えば、以下のように変換することができます。

- 「楽しい野球」 → 「”やらされる練習”から”やりたい練習”へ。主役は子ども達!」

- 「考える力を養う」 → 「ノーサイン野球に挑戦!一瞬の判断力を磨く、考える野球」

- 「挑戦を恐れない」 → 「エラーOK!三振OK!失敗を恐れず、次のプレーに挑む心を育てる」

これらの言葉をチームのプロフィール欄に記載したり、投稿にハッシュタグとして加えたりすることで、チームの「色」が明確になります。SNSは、単なる活動報告の場ではありません。チームの哲学を発信する「メディア」なのです。

発信された理念が、同じ価値観を持つ選手・保護者を引き寄せる

「勝利至上主義のチームは合わないと思っていた」

「子どもには、野球を心から楽しんでほしい」

「このチームの考え方なら、安心して子どもを預けられる」

明確な理念を発信することで、このような想いを持った「未来の仲間」に、あなたたちのチームを見つけてもらうことができます。これは、闇雲にチラシを配るよりも、遥かに効率的で、かつ幸福な出会いを生み出します。

チーム選びは、結婚相手を探すのにも似ています。価値観の合うパートナーとでなければ、長く幸せな関係を築くことはできません。SNSを通じてチームの価値観をオープンにすることは、入団後のミスマッチを防ぎ、チームに関わる全ての人々の満足度を高めることに繋がるのです。

極意②【練習のオープン化】:手の内は隠さない!練習メニューの「見える化」が絶大な信頼を生む

チームの理念という「心」が固まったら、次はその心を体現する「活動」を見せていきましょう。その最たるものが、日々の練習風景です。多くのチームがブラックボックス化している練習内容をオープンにすること。これこそが、絶大な信頼を獲得するための第二の極意です。

「ライバルに真似される」は古い!情報公開が自チームをさらに強くする理由

「うちの特別な練習メニューが、ライバルチームに知られてしまう…」

練習の公開に踏み切れない指導者の多くが、この懸念を抱きます。しかし、全国王者の東海中央ボーイズは、その真逆の発想をします。「どうぞ、真似してください。そして強くなってください。あなた達が強くなれば、我々はもっと強くなる努力をしますから」と。

これは、圧倒的な自信の表れであると同時に、少年野球界の未来を見据えた、非常に崇高な理念です。一つのチームが強くなるだけでなく、地域全体のレベルが底上げされれば、子ども達はより高いレベルで切磋琢琢することができます。その結果、野球界全体が活性化する。SNSによる情報公開は、自チームのブランディングに留まらず、野球界への貢献活動にもなり得るのです。

そもそも、一つの練習メニューを真似されたくらいで揺らぐようなチーム力は、本物ではありません。本当に強いチームの神髄は、メニューそのものではなく、それを実践する選手の意識、指導者の声かけ、チーム全体の空気感といった、決して真似のできない部分に宿るのです。

今日から投稿できる!選手の「できた!」を引き出す練習動画コンテンツ例

練習風景をただ漫然と撮影するだけでは、その魅力は伝わりません。見る人の「なるほど!」「やってみたい!」を引き出す、具体的なコンテンツ例をいくつかご紹介します。

- ワンポイントレッスン動画(リールやショート動画に最適)

- 「ゴロ捕球が上手くなる!魔法の”前ならえ”ドリル」

- 「たった3分で飛距離が伸びる!バットの”ヘッドを立てる”意識の作り方」

- 「盗塁成功率UP!リードの幅を”あと一足”広げるための股関節ストレッチ」

- 練習の意図解説投稿

- 一見地味な反復練習の写真と共に、「なぜこの練習が必要なのか?」「この動きが試合のどの場面に繋がるのか?」を文章で丁寧に解説する。

- 選手による実演・解説動画

- 上級生が下級生にコツを教える姿を撮影。「教える」ことで、教える側も学びが深まるという相乗効果も生まれる。

大切なのは、プロの選手のようなスーパープレーを見せることではありません。昨日までできなかったことが、今日できるようになる。その小さな「できた!」の瞬間を切り取り、そのための工夫や努力の過程を見せること。それが、見る人の共感を呼び、チームへの興味に繋がります。

指導の透明性は、保護者の安心と納得に直結する

練習内容の公開は、入団希望者だけでなく、今いる選手の保護者にとっても計り知れない価値があります。

「今日、息子が動画でやっていた練習を家でもやりたいと言い出しました」

「コーチが、あんなに丁寧に一人ひとりの目を見て指導してくれているとは知りませんでした」

「うちの子が、こんなに真剣な顔で野球に取り組んでいる姿を初めて見ました」

SNSを通じて指導の現場が「見える化」されることで、保護者は指導者への信頼を深め、チームの方針への理解と納得を深めます。それは、時に過剰になりがちな保護者の口出しを防ぎ、「指導はプロであるコーチ陣に任せよう」という健全な信頼関係を築く土台となります。

日本スポーツ協会が提唱する指導者理念にもあるように、現代の指導者には、プレーヤーだけでなく、保護者や地域社会といった様々なステークホルダーとの良好な関係構築が求められます。SNSは、そのための最も強力で、かつ誠実なコミュニケーションツールなのです。

極意③【過程の共有化】:「結果」より「過程」を分かち合う。保護者が熱狂的ファンになる投稿術

試合に勝った、大会で優勝した。もちろん、それは素晴らしい結果であり、報告すべきニュースです。しかし、SNSで人々の心を本当に揺さぶるのは、きらびやかな「結果」そのものではありません。そこに至るまでの、泥臭く、ひたむきな「過程」の物語です。

スタンドからは見えない「ベンチの声」「円陣の輪」「悔し涙」こそが最高のコンテンツ

保護者がスタンドから観戦していて見えるのは、あくまでグラウンド上のプレーだけです。しかし、チームの本当のドラマは、目に見えない場所でこそ起きています。

- ピンチの場面で、ベンチから誰よりも大きな声で仲間を鼓舞する控え選手の姿。

- 試合前の円陣で、キャプテンがチームメイトの心を一つにする言葉。

- エラーをして落ち込む選手に、そっと寄り添う上級生の優しさ。

- あと一歩で敗れた試合の後、悔しさに濡れる選手の横顔。

これらはすべて、結果報告の投稿からは決して伝わらない、かけがえのない「物語」です。SNS担当者は、カメラを持った「戦場のジャーナリスト」です。スコアボードの数字ではなく、選手の心の動きを捉え、その一瞬を切り取ること。その一枚の写真、一本の動画が、何百の言葉よりも雄弁にチームの魅力を物語ります。

「今日のヒーロー」だけじゃない。全ての選手の努力にスポットライトを当てる方法

試合で活躍する選手は、どうしても限られます。しかし、チームはヒーローだけで成り立っているのではありません。

- 毎日誰よりも早くグラウンドに来て、黙々とトンボをかけている選手。

- 自分の練習時間を削って、下級生のボール拾いを手伝う選手。

- 声が枯れるまで、ベンチから仲間を応援し続けた選手。

こうした「縁の下の力持ち」にスポットライトを当てる投稿は、チーム内に健全な価値観を育みます。「試合で打つことだけが貢献じゃない。チームのために自分ができることを全力でやること、その全てが尊いんだ」。そんなメッセージをSNSを通じて発信し続けることで、補欠の選手も疎外感を感じることなく、チームの一員としての誇りを持つことができます。

それは保護者にとっても同じです。我が子が試合に出られなくても、チームのために頑張っている姿が認められ、発信されること。それがどれほどの喜びと救いになることか。全ての選手と保護者が「自分はチームにとって必要な存在だ」と感じられること。それこそが、エンゲージメントの最も強い形です。

チームの一体感を醸成し、子どもたちの自己肯定感を育む「過程の共有」

SNSでの「過程の共有」は、対外的なアピールだけでなく、チーム内部にも計り知れない好影響をもたらします。

自分たちの努力の過程が記録され、多くの人に見てもらえる。仲間のかっこいい姿、悔しい姿を客観的に見る機会ができる。それは、選手たちにとって自分たちのチームへの愛情と誇りを深める最高の教材となります。

「この前の投稿、すごく反響があったね!」

「あの時の悔しそうな顔、次は絶対嬉し涙に変えような!」

投稿が、選手間の新たなコミュニケーションを生み、チームの一体感をさらに強固なものにしていく。そして、自分の頑張りが「いいね!」や温かいコメントという形で可視化される経験は、子どもたちの自己肯定感を大きく育むことでしょう。SNSは、チームの成長を記録し、加速させる「魔法のアルバム」にもなり得るのです。

極意④【連絡の効率化】:保護者会の「言った言わない」を撲滅!LINE活用でチームのストレスを激減させる

SNSを対外的な「発信」に使うだけでなく、チーム内部の「連絡」に活用することで、運営は劇的に効率化します。特に、多くの保護者が悩まされている連絡網のストレスは、ツールの使い方を少し変えるだけで、ゼロに近づけることが可能です。

なぜ「LINEグループ」だけでは不十分なのか?

現在、ほとんどのチームが保護者間の連絡にLINEグループを活用しているでしょう。しかし、そこには多くの「不」が潜んでいます。

- 情報が流れてしまう: 重要な連絡がおしゃべりに埋もれてしまい、「あの件、どこに書いてありましたっけ?」という確認が頻発する。

- 返信の催促がストレス: 出欠確認などで返信がない人に、個別に催促しなければならない。

- 既読スルー問題: 読んだかどうか分からず、本当に伝わっているのか不安になる。

- 通知が多すぎる: 自分に関係のないやり取りでも通知が鳴り続け、疲弊してしまう。

これらの問題は、保護者の時間と精神を静かに削り取っていきます。この負担を軽減することが、チーム運営を円滑にするための急務です。

「LINE公式アカウント」を導入せよ!出欠管理・全体連絡を自動化するテクニック

そこでおすすめしたいのが、「LINE公式アカウント」の導入です。お店や企業が使うイメージが強いですが、これは少年野球チームの運営にこそ、絶大な効果を発揮します。しかも、無料で始めることができます。

LINE公式アカウントを使えば、以下のようなことが可能になります。

- 一斉送信と開封率の確認: 管理者から全員にメッセージを確実に届け、誰が読んだかを確認できる。(※一定の条件あり)

- アンケート機能による出欠確認: 「次の週末の練習、参加・不参加」といったアンケートを作成し、一斉送信。回答状況が一覧で分かり、未回答者にだけ再送することも可能。もう個別の催促は不要です。

- リッチメニューの設置: トーク画面の下部に、「スケジュール」「グラウンドの地図」「緊急連絡先」といったメニューを常設できます。保護者はいつでも必要な情報にすぐにアクセスでき、「スケジュールってどこでしたっけ?」問題がなくなります。

- ステップ配信: 体験会に参加してくれた保護者に対して、「1日後にお礼メッセージ」「3日後にチーム紹介動画」「1週間後に入団案内」といった形で、段階的にメッセージを自動で送ることも可能です。

保護者の負担を減らすことが、チームへのエンゲージメントを高める

LINE公式アカウントを導入し、連絡系統をスマートに整理すること。それは、単なる業務効率化ではありません。

「このチームは、保護者の負担を少しでも減らそうと努力してくれている」

その姿勢が伝わることで、保護者はチーム運営に対して前向きな気持ちを持つことができます。無駄なストレスから解放された分、より本質的なサポート(子どもの応援や、イベントの企画など)にエネルギーを注げるようになるでしょう。

情報発信だけでなく、チーム内部のコミュニケーションを「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」すること。それが、保護者を疲弊させず、むしろ積極的にチームに関わってもらうための重要な鍵となるのです。

極意⑤【リスクの最小化】:「うちの子を載せないで!」では遅い。SNSトラブルを未然に防ぐ鉄壁ルール

SNS活用はメリットばかりではありません。個人情報の取り扱いを一歩間違えれば、大きなトラブルに発展するリスクも孕んでいます。しかし、事前に正しい知識を持ち、ルールを整備しておくことで、そのリスクは限りなくゼロに近づけることができます。大切なのは「恐れる」ことではなく、「備える」ことです。

入団時に必ず取るべき「SNSへの写真・動画掲載に関する同意書」の雛形

最も重要なのが、入団時に全ての保護者から書面で同意を得ておくことです。「口頭での確認」や「なんとなくの合意」は絶対に避けてください。

以下に、同意書の簡単な雛形をご紹介します。これをベースに、チームの実情に合わせてカスタマイズしてください。

【SNS等への写真・動画掲載に関する同意書(雛形)】

[チーム名]は、チーム活動の広報、野球の普及、および子ども達の成長記録を目的として、チームの公式SNSアカウント(Instagram、Facebook等)および公式ウェブサイトにおいて、選手たちの活動風景(写真・動画)を掲載することがあります。

つきましては、以下の内容をご確認の上、ご署名いただけますようお願い申し上げます。

- 掲載の目的

- チーム活動の紹介、部員募集等の広報活動

- 選手たちの努力や成長の記録

- 野球の魅力や楽しさの普及

- 掲載する内容

- 練習、試合、イベント等における選手のプレー風景や集合写真など。

- 掲載にあたっては、個人が特定できる情報(氏名フルネーム、学校名、住所など)は原則として記載しません。背番号や苗字のみとする場合があります。

- その他

- 掲載された写真・動画の著作権はチームに帰属します。

- 一度ご同意いただいた後でも、掲載内容の削除依頼等には個別に対応いたしますので、その際はチーム担当者までお申し出ください。

上記内容に同意し、私の子どもが写った写真・動画の掲載を承諾します。

年 月 日

保護者氏名:___________ ㎌

選手氏名 :___________

この一枚があるだけで、後のトラブルをほぼ防ぐことができます。

「肖像権」は誰にある?保護者が知っておくべき最低限の知識

「肖像権」とは、自分の顔や姿を無断で撮影されたり、公開されたりしないための権利です。これは、有名人だけでなく、全ての人に認められています。

SNSに子どもの写真を載せるということは、この肖像権に関わる行為であることを、運営者は常に意識しなければなりません。たとえチームの活動風景であっても、そこに写っているのは「チームの所有物」ではなく、「一人の人間」です。

先の同意書は、この肖像権の使用を許可してもらうための重要な手続きです。詳しい法的解釈については、法務省が公式サイトで公開している「SNSで友達の写真をアップしても大丈夫?~肖像権について考えてみよう!~」といった、最も信頼性の高い情報を参考に、一度はチーム内で知識を共有しておくことを強く推奨します。

ネガティブなコメントやDMにどう対応する?炎上しないための心構えと対処法

万が一、チームの投稿に対して批判的なコメントや、誹謗中傷とも取れるDMが届いた場合、どう対応すべきでしょうか。ここで感情的に反論してしまうと、一気に「炎上」へと発展する可能性があります。

【対応の基本原則】

- 冷静になる: まずは一呼吸置き、感情的な返信を絶対にしない。

- 公の場で反論しない: コメント欄で言い争いを始めると、事態を悪化させるだけです。

- 個別に対応する: 可能であれば、「貴重なご意見ありがとうございます。詳細をお伺いしたく、DMにてご連絡いただけますでしょうか」のように、非公開の場での対話に誘導する。

- 事実誤認は冷静に訂正: 明らかな事実誤認に基づく批判であれば、「〇〇というご指摘ですが、チームとしては△△という事実に基づいて運営しております」と、感情を交えずに事実のみを伝える。

- 悪質な場合は毅然と対応: 誹謗中傷や脅迫といった悪質なものに対しては、返信せずに「コメントを削除」「アカウントをブロック」し、スクリーンショットを撮って証拠を保全しておく。

SNSは、チームのファンだけでなく、様々な考えを持つ不特定多数の人が見ています。全ての批判が必ずしも悪意から来るものとは限りません。時には、チーム運営を改善するための貴重なヒントが隠されていることもあります。誠実、かつ冷静な対応を心がけましょう。

明日から始める!SNSチームブランディング実践ロードマップ

さて、5つの極意を学んだところで、いよいよ実践です。何から手をつければいいのか、具体的なロードマップを3つのステップでご紹介します。

STEP1:プラットフォームの選定(Instagramか?Facebookか?YouTubeか?)

まずは、どのSNSをメインに活動するかを決めましょう。それぞれに特徴があります。

- Instagram:

- 特徴: 写真や短い動画(リール)が中心。視覚的なアピールに強い。

- おすすめのチーム: これからSNSを始めるチーム、スマホでの撮影・投稿を手軽に行いたいチーム。保護者層(特に母親)の利用率が高い。

- Facebook:

- 特徴: 長文の投稿やアルバム機能が充実。地域コミュニティとの連携に強い。

- おすすめのチーム: 指導者やOBなど、比較的高い年齢層との繋がりを重視したいチーム。イベントの告知や詳細な活動報告に向いている。

- YouTube:

- 特徴: 長尺の動画コンテンツがメイン。練習方法の詳しい解説や試合のフル配信などが可能。

- おすすめのチーム: 動画撮影や編集に時間をかけられるチーム。技術的な指導内容を深く伝えたい、または遠方の祖父母などにも試合を見せたいチーム。

結論として、まず始めるなら「Instagram」が最もおすすめです。 スマホ一つで完結でき、視覚的にチームの楽しさや雰囲気を伝えやすいため、最初の成功体験を得やすいでしょう。

STEP2:担当者の決定(監督か?保護者か?OBか?)と運用ルールの策定

次に、誰が投稿を行うのか、担当者を決めます。監督自身がやるのが理想ですが、多忙な場合は、ITに詳しい保護者や、チームに愛着のある若いOBなどにお願いするのも良いでしょう。

担当者が決まったら、必ず「運用ルール」を明文化してください。

- 投稿頻度: (例:週に3回以上)

- 投稿内容の最終確認者: (例:必ず監督が承認してから投稿する)

- コメントやDMへの返信担当者と方針: (例:24時間以内に一次返信する、ネガティブコメントは監督に報告するなど)

- プライバシーポリシー: (極意⑤で定めたルールを再確認)

これらを事前に決めておくことで、担当者が変わっても運用の一貫性が保たれ、属人化を防ぐことができます。

STEP3:最初の1ヶ月のコンテンツカレンダーを作ってみよう

いきなり毎日投稿しようとすると、すぐにネタが尽きてしまいます。最初の1ヶ月は、以下のようなカレンダーを参考に、無理のない範囲で計画を立ててみましょう。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1週目 | チーム理念の紹介 | 休息日 | 選手紹介① | 休息日 | 週末の練習告知 | 練習風景(動画) | 練習風景(写真) |

| 2週目 | 監督の想い | 休息日 | 選手紹介② | 休息日 | 週末の試合告知 | 試合前の円陣 | 試合後の選手の表情 |

| 3週目 | 練習ドリル紹介 | 休息日 | 選手紹介③ | 休息日 | 週末の練習告知 | 保護者の声 | 道具紹介 |

| 4週目 | 体験会のお知らせ | 休息日 | 選手紹介④ | 休息日 | 週末の体験会詳細 | 体験会の様子 | 1ヶ月の活動まとめ |

このように計画を立てておけば、「今日、何を投稿しよう…」と悩むことがなくなり、継続のハードルがぐっと下がります。

まとめ:未来の少年野球界が生き残る道は「オープンなコミュニティ化」にある

SNSは単なる広報ツールではない。チームの“哲学”を伝え、共感の輪を広げるための武器である

これまで見てきたように、SNSは単に部員を増やすためのテクニックではありません。それは、「自分たちは、野球を通じて子ども達に何を伝え、どんな未来を創りたいのか」というチームの哲学そのものを社会に問い、共感してくれる仲間と繋がるための、現代における最も強力な武器です。

勝利至上主義ではなく、子ども一人ひとりの成長に寄り添い、野球を心から愛する心を育む。その尊い想いを、胸の内に秘めているだけでは、誰にも届きません。言葉にし、映像にし、発信し続けることで、初めてその想いは価値を持ち、人を動かす力となるのです。

強いだけでなく「応援されるチーム」へ。地域全体で子どもを育てる新しい時代の幕開け

練習内容をオープンにし、結果だけでなく努力の過程を共有する。その姿勢は、やがてチームの垣根を越え、地域全体を巻き込む大きなコミュニ-ティを生み出す可能性を秘めています。

「あのチームの練習、うちでも取り入れてみよう」

「試合には出られなかったけど、あの子の頑張る姿に感動した」

SNSを通じて、あなたのチームが、地域の子ども達にとっての「共通の教材」となり、地域の人々にとっての「応援したい対象」となる。それは、野球人口の減少が叫ばれる現代において、少年野球界が生き残るための、一つの確かな道筋です。強いだけのチームから、地域全体で愛され、応援されるチームへ。SNSはそのための架け橋となります。

さあ、あなたのチームの物語を、今日から発信しよう

この記事で紹介した5つの極意は、決して難しいことではありません。必要なのは、高価な機材ではなく、ほんの少しの勇気と、子ども達の未来を想う熱い心だけです。

あなたのチームにしかない、かけがえのない物語があるはずです。

さあ、その物語を、今日から世界に発信してみませんか。

その小さな一歩が、チームの未来を、そして地域の子ども達の未来を、大きく変える力になることを信じて。