斎藤佑樹の「第二の人生」- なぜ彼は野球場をつくるのか?

「ハンカチ王子」として甲子園を沸かせ、プロ野球の世界で戦い抜いた斎藤佑樹さん。2021年に現役を引退した彼が今、情熱を注いでいるのが「野球未来づくり」という壮大なプロジェクトです。

「もっと野球を好きになってほしい」「勝敗だけじゃない価値を伝えたい」

そんな想いを胸に、彼は自ら会社を立ち上げ、前例のない挑戦を続けています。

…と、ここから彼の活動の全貌に迫っていくのですが、その前に。

この記事の読みどころや核心部分を、対談形式でご紹介する特別な音声(約7分)をご用意しました。活字を読むのが少し苦手な方や、まず要点だけ知りたいという方は、ぜひこちらからお聞きください。この記事が伝えたい「野球の本当の価値」のヒントが、きっと見つかるはずです。

いかがでしたでしょうか?

音声でご紹介した「はらっぱスタジアム」建設の驚くべきエピソードや、子どもたちの成長に繋がる「グロースマインドセット」という考え方。そして、私たち親が家庭で今日から実践できる具体的なヒントまで、この記事ではさらに詳しく、そして深く掘り下げていきます。

斎藤さんが描く「野球未来づくり」の全貌を、ぜひ最後までご覧ください。

きっかけはアメリカ遠征の記憶「はらっぱスタジアム」誕生秘話

斎藤さんの活動の中核をなすのが、北海道長沼町に誕生した少年野球専用球場「はらっぱスタジアム」です。このプロジェクトの原点は、彼が高校・大学時代に経験したアメリカ遠征にありました。

「アメリカの子どもたちは、フェンスのある立派な球場でプレーしていました。フェンスを越えるホームランの喜びは、何物にも代えがたいものです。日本の子どもたちにも、あの最高の瞬間を味わってほしい」

日本の多くのグラウンドには外野フェンスがなく、本塁打がランニングホームランになる現実。その状況を変えたいという純粋な願いが、壮大なプロジェクトの第一歩となったのです。

全国50カ所以上の候補地を巡り、ようやく見つけたのが長沼町の舞鶴スポーツ公園跡地でした。驚くべきことに、斎藤さんは自ら重機を操縦し、地域住民の協力を得ながら、文字通りゼロから球場づくりを進めました。その汗と土にまみれた奮闘の様子は自身のYouTubeチャンネルで配信され、多くの人々の共感を呼びました。

そして2025年5月5日の「こどもの日」、球場はプレオープンを迎えます。斎藤さんはこの場所を「はらっぱスタジアム」と名付けました。

「勝ち負けに関係なく」に込めた想い

「はらっぱスタジアム」という名前には、斎藤さんの特別な想いが込められています。

「子どもたちには、とにかく伸び伸びと野球をやってほしい。勝ち負けに関係なく、心から野球を楽しんでほしいんです」

この球場は、両翼70m、中堅85mという学童軟式野球の規格を満たし、全国大会の開催も可能な本格的なもの。しかし、彼のビジョンはそれだけにとどまりません。野球に興味がない子でも楽しめる宿泊施設や、自然と触れ合える空間づくりも構想されており、まさに少年少女にとっての「野球の聖地」を目指しているのです。

プレオープン式典には、日本ハムファイターズ時代の恩師である栗山英樹さんも駆けつけ、「彼の行動力は本当に素晴らしい」と後輩の挑戦に賛辞を贈りました。その言葉は、斎藤さんの活動が持つ意義の大きさを物語っています。

野球場から始まる新たな挑戦「斎藤green」とは

斎藤さんのビジョンは、野球場の建設だけに留まりません。2025年7月、彼は新たに「斎藤green」という会社を設立したことを発表しました。

この会社は、スポーツや保育・教育関連施設の植栽、緑を活用した建物の設計やランドスケープデザインなどを手掛けるといいます。

「野球場づくりに取り組む中で、草木の豊かな可能性に気づかされました。緑の活用によって、人の成長や暮らしの向上につなげていく。そこで得た知見を、『はらっぱスタジアム』はもちろん、全国の野球場の再生や新設に還元していきたい」

彼の挑戦は、野球というフィールドから、子どもたちが育つ環境そのものを豊かにすることへと広がっています。特に、全国の保育園や幼稚園を対象とした「校庭グリーン化サービス」は、子どもたちの五感の発達をテーマに、裸足で駆け回れる天然芝の環境を提供するというもの。彼の「野球未来づくり」が、社会全体に向けた「教育未来づくり」へと進化している証と言えるでしょう。

白球は国境を越える – 国際親善試合が教えてくれること

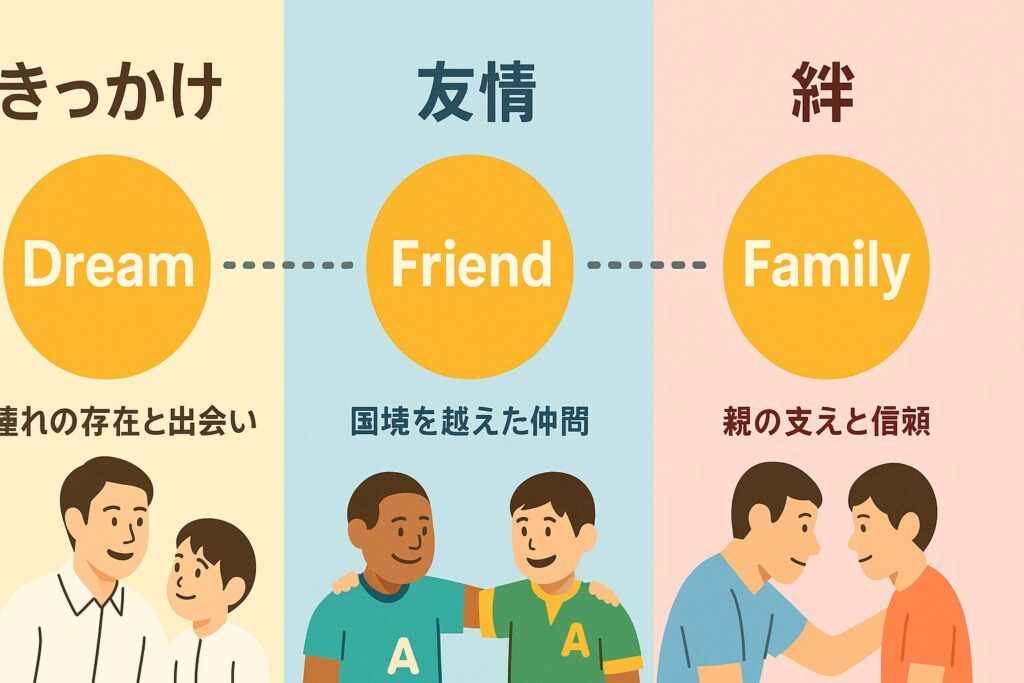

「はらっぱスタジアム」の理念を象徴するイベントが、2025年7月に開催された国際親善試合です。斎藤さんはオーストラリアとブラジルから少年野球チームを招待し、北海道内のチームとの交流試合を実現させました。

試合後、斎藤さんは感慨深げにこう語りました。

「言語が通じなくても、野球というスポーツを通じてコミュニケーションがとれている。それが野球の魅力だと改めて感じました」

この言葉は、野球が単なる競技ではなく、人と人、文化と文化をつなぐ強力なツールであることを示しています。

言葉の壁を溶かす「コミュニケーションツール」としての野球

スタジアムでは、国籍の異なる子どもたちが、一つのボールを追いかけ、共に汗を流しました。試合の合間にはバーベキューを楽しみ、日本のプロ野球観戦も体験。初めは緊張していた子どもたちも、すぐに打ち解け、笑顔と歓声がグラウンドに響き渡りました。

この光景こそ、斎藤さんが伝えたかった野球の価値の一つです。言葉は通じなくても、一つのプレーに共に喜び、悔しがる。ハイタッチを交わし、肩をたたき合って励ます。そこには、国境や文化の違いを乗り越えた、スポーツならではのピュアなコミュニケーションが生まれていました。

異文化理解と友情が育む「グローバルな視野」

このような国際交流は、子どもたちの人間的成長に計り知れない影響を与えます。

- 異文化理解: 自分たちとは違う言葉や習慣を持つ仲間と触れ合うことで、多様性を受け入れる心が育ちます。

- 友情の芽生え: 共にプレーする中で生まれる尊敬や仲間意識は、一生続くかもしれない友情の種となります。

- 人間的成長: 慣れない環境での挑戦や新しい出会いは、自主性や適応力を養い、子どもたちの視野を大きく広げます。

2025年時点で、メジャーリーグ(MLB)に在籍する選手の27.8%がアメリカ国外出身の選手であるというデータもあります。野球はもはや世界的なスポーツです。斎藤さんの取り組みは、これからのグローバル社会を生きていく子どもたちにとって、野球がどれほど素晴らしい学びの場となり得るかを、身をもって示してくれているのです。

スキルより大切なもの – 野球を通じた「人間教育」の真価

斎藤さんの活動の根底には、一貫した強い想いがあります。それは、「勝敗だけではない野球の価値」、すなわち「野球を通じた人間教育」の可能性を伝えたいという願いです。これは、現代のスポーツ心理学でも重要視される考え方と深く共鳴します。

「失敗のスポーツ」から学ぶグロースマインドセット

野球は「失敗のスポーツ」だと言われます。超一流のプロ野球選手でさえ、打者としては10回のうち7回は失敗(アウト)するのです。この無数の失敗とどう向き合うか。そこに、人間的成長の大きなヒントが隠されています。

スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエック教授が提唱した「グロースマインドセット(Growth Mindset)」という考え方があります。これは、「自分の能力は生まれつき決まっているのではなく、努力や挑戦によって伸ばすことができる」と信じる心構えのことです。

- 失敗を「学びの機会」と捉える: グロースマインドセットを持つ子どもは、三振やエラーを「自分には才能がない」というレッテルではなく、「次はどうすればうまくいくかな?」と考える成長の糧と捉えることができます。

- プロセスを重視する: 「はらっぱスタジアム」が「勝ち負け関係なく」を掲げるように、結果だけでなく、努力の過程や挑戦する姿勢そのものを認め、褒めることが、子どもの挑戦意欲と困難から立ち直る力(レジリエンス)を育みます。

斎藤さんが伝えたいのは、野球を通じてこのグロースマインドセットを育んでほしい、というメッセージなのです。

「チームのために」が育む協力と信頼

野球は、個人の高い技術と、組織的なチームプレーが融合して初めて勝利に近づけるスポーツです。ピッチャーが一人で頑張っても勝てません。打者が一人で打ちまくっても勝てません。

- 犠牲バントでランナーを進める。

- 内野ゴロの間に三塁ランナーが生還する。

- 外野手が中継役に正確に返球し、バックホームでアウトにする。

これらのプレーの一つひとつに、「チームのために」という自己犠牲と献身の精神が宿っています。自分の役割を果たすことが、チーム全体の力を最大化させる。この経験を通じて、子どもたちは協力することの大切さ、仲間を信頼することの重要性を身体で学んでいくのです。

共通の目標に向かって苦楽を共にし、励まし合う中で生まれる一体感と絆は、学校の教室だけでは得られない、かけがえのない財産となるでしょう。

野球が教えてくれる「社会で生きる力」

野球を通じて培われるのは、技術や体力だけではありません。それは、将来社会に出て生きていく上で不可欠な「人間力」そのものです。

| 成長の要素 | 内容 |

| 自主性・自己管理 | チーム練習以外の素振りやランニングなど、誰かに言われるのではなく、自分で課題を見つけて取り組む力。これは将来、仕事や学業で自律的に目標を達成する力に繋がります。 |

| メンタルタフネス | 満塁のピンチや一打逆転のチャンスなど、極度のプレッシャーの中で冷静に自分を保ち、最善のプレーを選択する精神的な強さ。感情をコントロールし、前向きな思考を維持する力です。 |

| 探求心・学習意欲 | 「なぜ今の配球だったのか?」「どうすればもっと速い球が投げられるのか?」常に疑問を持ち、上手な選手や指導者から貪欲に学ぼうとする姿勢。これは生涯にわたる学習習慣の基礎となります。 |

| 他者への尊敬(リスペクト) | 共に戦うチームメイト、真剣勝負を繰り広げる対戦相手、熱心に指導してくれる指導者、そして自分を支えてくれる道具やグラウンド。そのすべてに感謝し、敬意を払う心。 |

これらの力は、野球のスコアブックには記録されません。しかし、子どもの人生という長い物語において、ホームランよりも価値のある「無形の財産」となるはずです。

家庭でできる!親子で「野球の本当の価値」を見つける4つのヒント

斎藤さんが提示する野球の新たな価値観は、決して特別なものではなく、私たちの家庭での関わり方次第で、今日からでも実践することができます。特に野球未経験のパパさん、ママさんだからこそ、技術指導ではなく、人間的成長のサポートに集中できるという強みがあります。

ここでは、親子で「野球の本当の価値」を見つけるための具体的な4つのヒントをご紹介します。

【対話編】「何本打った?」から「どんな挑戦した?」へ

試合や練習から帰ってきたお子さんへ、つい「今日は勝ったの?」「ヒット打てた?」と結果から聞いてしまっていませんか?その質問を、少しだけ変えてみましょう。

- 「今日の試合で、一番楽しかったプレーは何だった?」

- 「何か新しいことに挑戦してみた?」

- 「うまくいかなかったプレーがあったみたいだけど、そこから何か気づいたことはある?」

- 「チームのために、どんな声かけができた?」

このように、結果(Result)ではなくプロセス(Process)に焦点を当てた質問を投げかけることで、子どもの意識は「できたかどうか」から「どう取り組んだか」へと変わっていきます。

そして、ヒットを打ったことよりも、「思い切って初球から振りにいったね!」という挑戦する姿勢を、「エラーしたけど、すぐ次に備えて声を出したのは偉かったぞ!」と失敗から切り替えた態度を、具体的に褒めてあげてください。その言葉が、子どもの中にグロースマインドセットを育んでいきます。

【観戦編】プロ野球を「最高の生きた教材」にする方法

親子でのプロ野球観戦は、最高の学びの場になります。好きな選手のホームランに興奮するのも素晴らしい体験ですが、視点を少し変えることで、野球の奥深さに触れることができます。

- 「なぜ?」を親子で探求する: 「どうしてここで送りバントだったんだろう?」「今の場面、ピッチャーはどんな気持ちだったかな?」など、プレーの意図や選手の心理を親子で話し合ってみましょう。パパが分からなくても大丈夫。「一緒に考えてみようか」という姿勢が大切です。

- スーパープレー以外にも目を向ける: 派手なファインプレーだけでなく、地味に見えるけれどチームの勝利に貢献したプレー(進塁打、バックアップの動きなど)を見つけて、「今のプレー、格好良かったな」と伝えてみましょう。

- メディアをフル活用する: 『MAJOR』や『ダイヤのA』のような友情や成長を描く野球漫画やアニメ、ドキュメンタリー番組などを一緒に観るのも効果的です。物語を通じて、チームワークの尊さや努力の価値を自然と感じることができます。

【実践編】「教える」から「考えさせる」へ

野球経験者のパパさんほど、つい「ああしろ、こうしろ」と技術的な指示をしてしまいがちです。しかし、子どもの自主性を育むためには、親が答えを与えるのではなく、子ども自身に考えさせることが何よりも重要です。

- 「どうしたらいいと思う?」と問いかける: 例えば「最近、ゴロがうまく捕れないんだ」と子どもが相談してきたら、「もっと腰を落とせ」と即答するのではなく、「どうしてうまく捕れないんだと思う?」「どうすれば捕れるようになるかな?」と、まずは子ども自身に原因と解決策を考えさせてみましょう。

- 子どもの決断を尊重する: 子どもが考えた練習方法やプレーの選択が、たとえ親から見て非効率的だったとしても、まずはやらせてみましょう。自分で決めて、挑戦し、失敗し、また考える。このサイクルこそが、主体的な人間を育てるのです。親の役割は、安全を見守り、挑戦を応援するサポーターであることです。

【体験編】グラウンドの外に広がる野球の世界

野球の価値は、いつも練習しているグラウンドの中だけにあるわけではありません。

斎藤さんの「はらっぱスタジアム」のような場所を実際に訪れてみるのも素晴らしい体験になるでしょう。また、地域の清掃活動などのボランティアにチームで参加したり、国際交流イベントを探して足を運んでみたりするのもおすすめです。

多様な人々と野球を通じて関わる経験は、野球が単なる競技ではなく、人と人を、そして世界をつなぐ素晴らしい文化であることを実感する貴重な機会となります。子どもたちの世界は、グラウンドの外へと大きく広がっていくはずです。

まとめ

元プロ野球選手・斎藤佑樹さんの引退後の活動は、私たちに「野球とは何か」という本質的な問いを投げかけています。

彼が自らの手でつくる「はらっぱスタジアム」、そして国境を越えた子どもたちの交流は、野球が単に勝敗や技術を競うスポーツではなく、友情、人間的成長、そしてグローバルな感覚を育むための、最高の教育プラットフォームであることを力強く示してくれました。

この記事で紹介した4つのヒントは、決して難しいことではありません。

「結果」より「過程」に目を向け、

「教える」より「共に考え」、

「グラウンドの中」だけでなく「外の世界」にも目を向ける。

ほんの少し、親子での関わり方を変えるだけで、野球はもっと豊かで、もっと価値のあるものになります。それは、お子さんの未来を照らすだけでなく、親である私たち自身の人生をも豊かにしてくれる、かけがえのない学びの旅となるでしょう。

斎藤佑樹さんがまいた「野球未来づくり」の種。その種を、今度は私たちの手で、家庭という小さなグラウンドで、愛情を込めて育てていきませんか。