【他人事ではない】甲子園辞退問題から親子で学ぶ、少年野球で我が子を守るためのSNS利用ルールとチームの約束事

- 【他人事ではない】甲子園辞退問題から親子で学ぶ、少年野球で我が子を守るためのSNS利用ルールとチームの約束事

- 高校野球界を揺るがした「甲子園・大会中辞退」の衝撃

- あなたのチームは大丈夫?少年野球に潜むSNSトラブルの火種

- 我が子を「加害者」にも「被害者」にもしないために。家庭で築く鉄壁のSNSルール

- 日付: 年 月 日子ども署名:___________保護者署名:___________

- 「個」から「チーム」へ。安心して野球に打ち込めるチーム運営の新常識

- もしもの時も慌てない。トラブル発生時の対応フローチャート

- 【番外編】SNSだけじゃない。デジタル時代の子どもたちの心と体のケア

- まとめ:デジタル時代の新たな「規律」で、子どもたちの未来を守る

【他人事ではない】甲子園辞退問題から親子で学ぶ、少年野球で我が子を守るためのSNS利用ルールとチームの約束事

「うちの子に限って…」「少年野球でそこまで大ごとには…」

テレビで流れてくる高校球児たちのニュースを見て、そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、2025年夏、高校野球界を震撼させた広陵高校の「甲子園・大会中の出場辞退」。この衝撃的な出来事の引き金の一つが、SNSによる情報の拡散でした。これは、もはや他人事ではありません。

こんにちは、野球未経験ながら息子と二人三脚で少年野球の世界に飛び込んだ「くっか」です。

スマートフォンが当たり前になった今、便利なツールであるはずのSNSが、時として子どもたちの未来を脅かす凶器になり得る。その現実を、私たちは直視しなくてはなりません。

この記事で何が学べるか、まずはこちらの音声で掴んでみませんか?

専門家との対談形式で、SNSトラブルから我が子を守るための「家庭での約束事」や「チームのルール作り」の核心に10分で迫ります。通勤中や家事をしながらの「ながら聞き」にも最適です。

音声で概要を掴んだ方も、じっくり文字で確認したい方も、ここから先の本文で、さらに具体的なアクションプランを徹底的に解説していきます。

- 家庭で今すぐ作れる「SNS 5つの約束」のテンプレート

- チームに提案できる「SNSガイドライン」の具体的な項目

- 万が一のトラブル発生時に慌てないための対応フロー

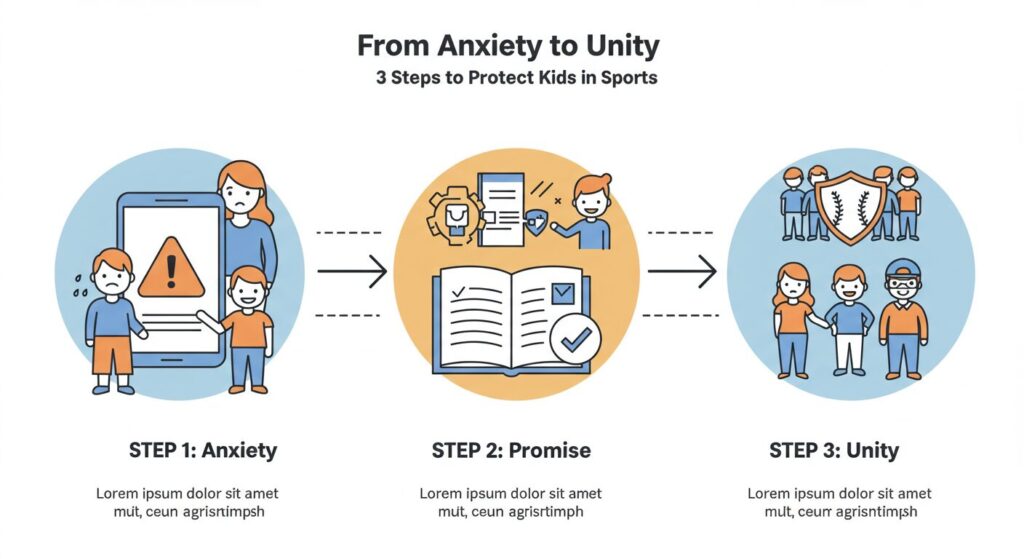

この記事を読み終える頃には、「漠然とした不安」が「今日からできる具体的な行動」に変わっているはずです。大切な我が子を、そして子どもたちが愛する野球を守るために、一緒に考えていきましょう。

高校野球界を揺るがした「甲子園・大会中辞退」の衝撃

まず、今回の議論の出発点となった出来事を正確に振り返っておきましょう。なぜなら、その詳細にこそ、私たちが学ぶべき教訓が詰まっているからです。

2025年8月10日、第107回全国高校野球選手権大会に出場し、初戦を突破した強豪・広陵高校(広島)が、大会中の出場辞退を発表しました。大会期間中の不祥事による辞退は、甲子園の長い歴史の中でも史上初という、前代未聞の事態でした。

辞退の直接的な原因は、その年の1月に発覚した部内での暴力事案でした。しかし、問題がここまで大きく、そして深刻な形で決着せざるを得なかった背景には、「SNS」の存在が大きく影響しています。

SNSが果たした役割と見過ごせない危険性

発端となった暴力事案の情報がSNSで拡散されると、事態は瞬く間に制御不能なレベルへとエスカレートしました。

- 過熱する批判と誹謗中傷: 「辞退しろ」「隠蔽体質だ」といった批判的な意見がSNSトレンドを席巻。

- 個人攻撃の激化: 関係者の実名や写真が晒され、無関係の生徒や家族までが誹謗中傷の的になりました。

- 犯罪予告: 学校や寮への「爆破予告」といった、現実世界での危害を示唆する投稿まで発生するに至りました。

たった一つの情報が、多くの人々の匿名性と感情によって増幅され、チームや選手個人を社会的に追い詰めていく。この構図は、現代のSNSが持つ負のパワーを象徴しています。

そして、この現実は、少年野球の世界と決して無縁ではありません。むしろ、人間関係が濃密で、保護者の熱量も高い少年野球だからこそ、小さな火種がSNSを通じて大きなトラブルに発展する危険性を、私たちは常に認識しておく必要があるのです。

あなたのチームは大丈夫?少年野球に潜むSNSトラブルの火種

「高校野球の話でしょ?」と思うのは、まだ早いかもしれません。私たちが身を置く少年野球の現場にも、SNSトラブルの火種はすぐ近くに転がっています。むしろ、コミュニティが狭い分、一度こじれると修復が難しいケースも少なくありません。

具体的に、どのようなトラブルが想定されるでしょうか。

【少年野球で起こりがちなSNSトラブル事例】

- 【保護者間の亀裂】何気ない投稿が不満の火種に

- 特定の選手の活躍ばかりを投稿する保護者のアカウントを見て、「うちの子は頑張っていないとでも?」と不満を募らせる。

- LINEグループでの指導者への不満がスクリーンショットで外部に漏れ、チーム内に大きな亀裂が入る。

- 【指導者との信頼関係の崩壊】愚痴が本人に筒抜けに

- 「今日の采配は納得いかない」という匿名アカウントでの愚痴が、回りまわって監督の耳に入り、指導方針に影響が出てしまう。

- 保護者会での決定事項への不満をSNSに書き込み、チーム全体の和を乱してしまう。

- 【子どもの安全への脅威】善意が悪意に利用される

- 試合後の集合写真を、位置情報付きで投稿。練習場所や子どもの行動パターンが第三者に知られてしまう。

- 子どもの顔と名前、所属チームがわかる投稿から個人情報が特定され、知らない人物からダイレクトメッセージが届く。

- 【肖像権・プライバシーの侵害】「撮るな」とは言えない空気

- 相手チームの選手がエラーした瞬間の動画を面白半分でアップし、相手チームから抗議を受ける。

- 自分の子どもを撮るふりをして、他の家庭の様子や他の子どもを無断で撮影・投稿する。

いかがでしょうか。一つでも「ヒヤリ」としたものがあれば、それはあなたのチームでも起こり得るということです。これらのトラブルを防ぐためには、まず、子どもたちにSNSを使わせる「前」に、私たち大人が確固たる知識と姿勢を持つことが不可欠です。

我が子を「加害者」にも「被害者」にもしないために。家庭で築く鉄壁のSNSルール

トラブル防止の第一歩は、チームや学校任せにすることではありません。すべての基本は「家庭」にあります。ここでは、私たち親が今すぐ実践できる、鉄壁のSNSルールを築くための具体的なステップをご紹介します。

まずは親から。大人が示すべき「デジタル時代の背中」

子どもは親の鏡、とよく言われます。これはSNSの世界でも全く同じです。私たちがSNSで他人の悪口を言ったり、不確かな情報を安易にシェアしたりしていては、どんなに子どもに言い聞かせても説得力がありません。

まず、私たち大人自身が、以下の「デジタルマナー」を徹底する姿を子どもに見せることが、何よりの教育になります。

【指導者・保護者が守るべきデジタルマナー】

- 指導者の方へ:

- 選手個人への指導内容や評価を、不用意にSNSで公開しない。

- 他チームや審判への批判的な投稿は絶対に控える。

- 保護者からのデリケートな相談は、SNSのメッセージ機能ではなく、必ず対面や電話で受ける。

- 保護者の皆さんへ:

- 我が子の活躍を喜びたい気持ちは皆同じ。でも、他の選手の批判や、我が子と他人を比較するような投稿は絶対にしない。

- 指導者の采配や方針への不満は、SNSではなく、決められた手順で直接伝える。

- チーム内で共有された連絡事項や個人情報を、安易に外部へ漏らさない。

私たちが「デジタル時代の良き手本」となること。これが、すべてのルールの土台です。

年代別に考えよう!小学生のためのSNSリテラシー教育法

子どもたちの成長段階によって、理解できる範囲や必要なルールは異なります。「まだ早い」と放置するのではなく、年齢に合わせた段階的な教育を心がけましょう。

【小学校低学年(6~8歳)】

この年代は、まだ自分専用のスマホを持つべきではありません。多くのSNSが利用規約で「13歳以上」と定めていることからも、それは明らかです。

- 基本方針: SNSは利用させない。

- 教えること:

- 親のスマホで写真や動画を見る際は、「知らない人とは話さない、会わない」という現実世界のルールが、ネットの世界でも同じであることを教える。

- ゲームのチャット機能なども含め、知らない人とのやり取りの危険性を伝える。

【小学校高学年(9~12歳)】

友達との関係の中で、SNSへの興味が急速に高まる時期です。頭ごなしに禁止するのではなく、ルール付きで関わらせ始める良いタイミングです。

- 基本方針: 親の管理下で、時間を区切って利用させる。

- 教えること:

- フィルタリング設定は必須。

- 家族共有のタブレットや、親の目の届くリビングでのみ利用するルールを作る。

- 投稿する前に「これを見て、誰か嫌な気持ちになる人はいないかな?」と一度考える習慣をつけさせる。

- 「スクリーンタイム(利用時間)」を親子で話し合って決める。(例:1日1時間まで、夜9時以降は使わない)

【中学生以上】

個人アカウントを持つことを許可する場合、より詳細なルールと、それに伴う「責任」について深く話し合う必要があります。

- 基本方針: ルールと責任を明確にした上で、個人のアカウント所持を検討する。

- 教えること:

- プライバシー設定の徹底: アカウント作成時に一緒に設定を行い、鍵アカウント(承認した人しか見られない設定)を基本とする。

- デジタルフットプリントの理解: 一度ネットに上げた情報は完全には消せない、「デジタルタトゥー」として一生残る可能性があることを教える。

- 具体的な炎上・いじめ事例の学習: 実際に起きたトラブル事例を見せながら、その原因や結果についてディスカッションする。

今夜から実践!親子で決める「我が家のSNS 5つの約束」

理論だけでは子どもには響きません。具体的で、わかりやすい「約束事」を親子で一緒に作り、それを書面に残してリビングなど目立つ場所に貼っておくことを強くお勧めします。これは一種の「契約」であり、親子間の共通認識を作る上で非常に効果的です。

以下に、たたき台となる「5つの約束」を挙げます。ぜひ、ご家庭の状況に合わせてアレンジしてみてください。

【我が家のSNS利用契約書】

約束1:投稿前の「3秒ルール」

投稿ボタンを押す前に、必ず3秒間立ち止まって考えよう。

「この投稿で、誰か傷つく人はいないかな?」

「自分のチームや友達を、嫌な気持ちにさせないかな?」

「10年後の自分が見て、恥ずかしくないかな?」

約束2:個人情報の「絶対防御」

自分や友達の「顔、名前、学校名、家の場所」がわかる情報は、絶対に載せない。

- 制服やユニフォームの背番号がハッキリ写った写真は要注意!

- スマホの位置情報(GPS)設定は、いつもオフにしておく。

- 友達の写真を載せるときは、必ずその子と、その子の親の許可をもらう。

約束3:チーム投稿の「事前相談」

野球に関すること(試合の結果、練習の様子、仲間との写真など)を投稿したい時は、必ず一度お父さん・お母さんに見せて相談しよう。

約束4:トラブルは「すぐ報告」

SNSで誰かに悪口を言われた、変なメッセージが来た、自分の投稿が「炎上」しそうになった…。どんなに小さなことでも、困ったことがあったら、隠さずにすぐにお父さん・お母さんに報告しよう。絶対に一人で悩まないこと。私たちはいつでもあなたの味方です。

約束5:「ネガティブ禁止」の原則

誰かの悪口、チームへの不満、試合の愚痴…。直接会って言えないことは、SNSでも絶対に書かない。SNSは、人を応援したり、楽しいことを共有したりするために使おう。

<ペナルティ>

もし、この約束を破ってしまった場合は、次の試合の応援はベンチ裏から…ではなく、【(例)1週間、SNSの利用を禁止します】。

日付: 年 月 日子ども署名:___________保護者署名:___________

「個」から「チーム」へ。安心して野球に打ち込めるチーム運営の新常識

家庭でのルール作りが進んだら、次のステップは「チーム」です。どんなに家庭で気をつけていても、チーム全体の意識が低ければ、トラブルは防ぎきれません。「あそこの家はOKらしい」といった不公平感も、新たな火種になりかねません。

子どもたちが安心して野球に打ち込むためには、チーム全体でSNSと向き合う「新たな規律」が必要です。

なぜ必要?チームでSNSガイドラインを持つべき理由

「またルールが増えるのか…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、明確なガイドラインを持つことには、それを上回る大きなメリットがあります。

- 心理的安全性の確保: 「何を投稿して良くて、何がダメなのか」がハッキリすることで、選手も保護者も余計な不安や疑心暗鬼に陥ることなく、安心して活動に集中できます。

- トラブルの未然防止: ルールがあることで、「これはマズいな」という抑止力が働きます。万が一トラブルが起きても、ルールに則って公平に対処できます。

- チームブランドの保護: 統一されたルールでSNSを運用すれば、チームのポジティブなイメージを発信し、新規入団希望者への良いアピールにも繋がります。

すぐに使える!チームルールの作り方と共有すべき項目

では、具体的にどのようなルールを定めれば良いのでしょうか。以下に、多くの少年野球チームで採用され始めている「チームSNSガイドライン」の基本項目をまとめました。保護者会などで提案する際の参考にしてください。

【〇〇少年野球団 SNS利用ガイドライン(案)】

1.基本方針

- 本ガイドラインは、SNSの利用を通じて発生しうるトラブルを未然に防止し、選手・指導者・保護者全員が安心して活動できる環境を維持することを目的とします。

2.情報発信のルール

- 公式発信: チームの公式SNSアカウント(例: Instagram, Facebook)からの情報発信は、広報担当役員(または指導者)に一元化します。

- 個人発信: 個人のアカウントでチーム活動について発信する際は、以下の点を遵守してください。

- 写真・動画: 他の選手や保護者が写っている場合は、必ず本人の許可を得てください。特に相手チームの選手が写っている場合は、細心の注意を払うこと。

- 試合結果: 試合の勝敗やスコア、個人の成績など、チームが公式に発表する前の情報を発信することは控えてください。

- ネガティブな内容の禁止: 指導内容、采配、他の選手や保護者、審判等への批判的な投稿は一切禁止します。

3.コミュニケーションのルール

- 公式連絡網: チームの公式な連絡は、指定された連絡網(例: LINEグループ)のみを使用します。

- グループLINEでの注意:

- 緊急時以外の深夜・早朝の連絡は控える。

- 個人的なやり取りや、スタンプの連続投稿は避ける。

- 指導者や役員への質問・相談は、グループ全体ではなく個人宛に行う。

4.トラブル発生時の対応

- チームに関連するSNS上のトラブル(誹謗中傷、情報漏洩など)を発見・または受けた場合は、速やかに代表および担当役員に報告してください。個人で対応・反論することは避けてください。

5.教育・啓発

- 本ガイドラインの内容については、年度初めの保護者会で全会員に説明し、同意を得るものとします。

- 必要に応じて、選手や保護者を対象としたSNSリテラシー研修会を実施します。

攻めのSNS活用術!チームの魅力を高めるベストプラクティス

リスク管理の話が続きましたが、SNSは正しく使えばチームにとって非常に強力な武器になります。禁止や制限ばかりでなく、ポジティブな活用法も同時に考えていきましょう。

- Instagram: チームの「今」を伝える最強ツール。練習風景や試合のハイライト動画、選手たちの笑顔の写真を投稿することで、チームの明るい雰囲気を視覚的にアピールできます。新規入団希望者への最高のパンフレットになります。

- Facebook: 保護者世代の利用率が高いFacebookは、保護者間のクローズドな情報共有に最適です。非公開グループを作成し、練習日程の変更や持ち物などの詳細な連絡、保護者会資料の共有などに活用すれば、連絡の行き違いを防げます。

- LINE: 緊急連絡や「今日の練習は中止です」といった即時性の高い情報の伝達に欠かせません。既読機能があるため、伝達確認がしやすいのもメリットです。

運用時のポイントは「権限の一元化」。公式アカウントの投稿は、監督や代表、広報担当など、責任者を決めて行うことが、炎上リスクを抑え、一貫性のある情報発信に繋がります。

もしもの時も慌てない。トラブル発生時の対応フローチャート

どれだけ気をつけていても、トラブルが起こる可能性をゼロにすることはできません。大切なのは、パニックにならず、冷静に、そして迅速に行動すること。そのために、「もしも」の時の対応手順をあらかじめチーム内で共有しておくことが重要です。

【トラブル発生!その時の対応フロー】

第1段階:【初動対応】状況を正確に把握する

- 証拠保全: 問題となっている投稿を、すぐにスクリーンショットで撮影・保存する。URLも控えておく。

- 事実確認: 誰が、いつ、どこで、何をしたのか。感情を交えず、事実関係を関係者にヒアリングする。

- 情報共有: 速やかにチームの代表・監督・担当役員に報告。「これくらい大丈夫だろう」という自己判断は絶対にしない。

第2段階:【被害拡大防止】冷静に、しかし迅速に

- 投稿の削除依頼: 投稿者本人に連絡が取れる場合は、冷静に状況を説明し、投稿の削除を依頼する。

- プラットフォームへの報告: 誹謗中傷やプライバシー侵害にあたる場合は、SNSの運営会社にルール違反として報告し、削除を要請する。

- チーム内への注意喚起: 状況に応じて、「SNS上でこの件に関する投稿や反論をしないように」とチーム内に通達し、さらなる混乱を防ぐ。

第3段階:【長期的対応】再発防止と心のケア

- 公式対応: 必要に応じて、チームとして謝罪や経緯説明を行う。

- 再発防止策の徹底: なぜトラブルが起きたのかを分析し、ガイドラインの見直しや研修会の実施など、具体的な再発防止策を講じる。

- 心のケア: 被害を受けた子どもの心のケアを最優先する。必要であれば、スクールカウンセラーや専門機関への相談も検討する。(相談窓口例:日本スポーツ振興センター、法務省「子どもの人権110番」など)

このフローを事前に共有しておくだけで、いざという時の冷静さが大きく変わってきます。

【番外編】SNSだけじゃない。デジタル時代の子どもたちの心と体のケア

最後に、少し視点を変えて、SNSの普及がもたらす「身体的な問題」にも触れておきたいと思います。

長時間、同じ姿勢でスマートフォンの小さな画面を見続けることで、多くの子どもたちに「ストレートネック」や「猫背」といった姿勢の問題が見られます。ガチガチに固まった首や背中の筋肉は、野球のパフォーマンス(特に投げる・打つ動作)に深刻な悪影響を与えることが、専門家からも指摘されています。

そこで、ぜひ親子で実践してほしいのが「20-20-20ルール」です。

- 20分 スマートフォンを見たら、

- 20秒 以上、休憩し、

- 20フィート(約6メートル) 先の遠くの景色を見る。

この簡単な習慣が、視力の低下を防ぎ、体の緊張を和らげます。SNSのルールと合わせて、ぜひ「体の健康ルール」も家庭で取り入れてみてください。

まとめ:デジタル時代の新たな「規律」で、子どもたちの未来を守る

これまで、少年野球のチームでは「大きな声での挨拶」「道具の整理整頓」「時間厳守」といった規律が重視されてきました。これらは今でも、そしてこれからも、人間形成において非常に大切なことです。

しかし、時代は変わりました。現代の子どもたちを守り、育てるためには、これらの伝統的な規律に「デジタルリテラシー」という新しい規律を加えなくてはなりません。

広陵高校の甲子園辞退は、私たちに重い課題を突きつけました。しかし、これをただの悲しいニュースとして消費するのではなく、自分たちの足元を見つめ直し、行動を変えるための「貴重な教材」と捉えるべきです。

この記事を読んでくださったあなたが、今すぐできることは3つあります。

- 今夜、この記事をきっかけに、親子でSNSの使い方について話し合ってみる。

- 「我が家のSNSルール」を、ぜひ子どもと一緒に作ってみる。

- 次の保護者会で、「チームとしてのSNSガイドラインを作りませんか?」と勇気を出して提案してみる。

一人の親の小さな行動が、チーム全体を変えるきっかけになるかもしれません。

私たち大人がしっかりとした知識と愛情をもって防波堤となることで、子どもたちがSNSの波に飲み込まれることなく、安心して大好きな野球に打ち込める環境を作っていく。それこそが、デジタル時代を生きる私たち世代の、新しい「応援」の形なのだと信じています。