なぜ今、大城卓三選手から学ぶのか? – 「静かなるリーダーシップ」の価値

なぜ今、大城卓三選手から学ぶのか? – 「静かなるリーダーシップ」の価値

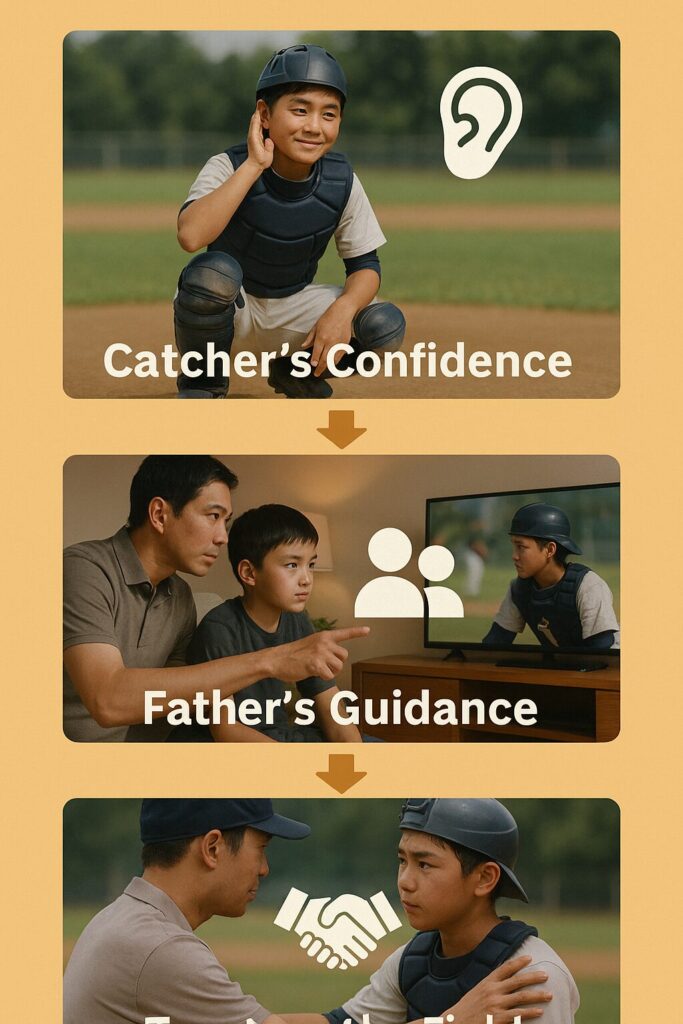

「息子が少年野球でキャッチャーを任された!」

誇らしい気持ちの一方で、野球未経験のパパにとっては、戸惑いや不安も大きいのではないでしょうか。「キャッチャーって具体的に何をすればいいの?」「リーダーシップって、どうやって教えればいいんだろう…」「自分は野球経験がないから、的確なアドバイスができない…」

そんな悩みを抱えるパパにこそ、知ってほしい選手がいます。読売ジャイアンツの扇の要、大城卓三選手です。

一見、物静かで控えめ。従来の「大声でチームを引っ張る」というキャッチャー像とは少し違うかもしれません。しかし、彼が投手陣から寄せられる信頼は絶大です。その秘密は、卓越した技術だけではない、彼の「静かなるリーダーシップ」にありました。

この記事のテーマについて、対談形式でさらに深く掘り下げた音声解説もご用意しました。まずはこちらで概要を掴んでから読み進めると、より理解が深まります。

いかがでしたでしょうか。

音声でお話ししたように、彼の強みの核心は、相手の心に寄り添う「聞く力」を土台とした、現代的なリーダーシップにあります。

この記事では、大城選手の成長の軌跡と、彼のプレーに隠されたコミュニケーションの技術を「キャッチャー心理学」の視点から徹底的に解き明かします。

この記事を読めば、野球未経験のパパでも、息子さんを技術だけでなく、仲間から心から信頼される「真の扇の要」へと導くための、具体的で実践的なヒントがきっと見つかります。

「控えめな男」から「チームの要」へ – WBCが変えた意識

沖縄県出身の大城選手。東海大相模高校、東海大学、NTT西日本というエリートコースを歩んできましたが、彼の性格は、もともと「控えめで無口」「人見知り」だったと、多くの関係者が証言しています。東海大時代の仲間は、「後からついていく性格だった」と振り返ります。

そんな彼に大きな転機が訪れたのが、2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)でした。ダルビッシュ有選手や大谷翔平選手といった世界のトッププレーヤーが集う侍ジャパンの一員として世界一を経験したことで、彼の内面に眠っていたリーダーとしての意識が大きく花開いたのです。

侍ジャパンのブルペンコーチを務めた村田善則コーチは、WBCでの大城選手について「(侍ジャパンでの経験は)ジャイアンツにとっても大きいと思う。積極性が見られた」と、そのコミュニケーションにおける変化を高く評価しました。

この成長は、ジャイアンツに帰ってきてからも具体的な行動として現れます。新外国人投手との初バッテリーでは、イニング間にこれまで以上に密な意見交換を行い、見事に好投を引き出しました。投手からは「リード面で初球から考えが一致した」と絶大な信頼の声が上がるなど、名実ともにチームに不可欠な存在へと進化を遂げたのです。

「打てる捕手」だけではない、数字に表れない貢献

大城選手は「打てる捕手」として非常に高く評価されています。2022年シーズンには、選手の総合的な貢献度を示す指標であるWAR(Wins Above Replacement)で、セントラル・リーグの捕手の中でトップの数値を記録したほどです。

しかし、彼の本当の価値は、そうした目に見える数字だけでは測れません。巨人の実松一成バッテリーコーチは、彼を「包容型のキャッチャー」と評します。「ピッチャーを包み込むというか、『大丈夫、来いよ』って優しく包み込みながらのキャッチャー」と。この、投手に安心感を与え、プレッシャーから解放する能力こそ、彼が投手陣から深く信頼される最大の理由なのです。

時代が求める「サーバント・リーダーシップ」とは?

かつてのキャッチャー像といえば、データを駆使し、有無を言わさぬ迫力でチーム全体をグイグイ引っ張っていく「牽引型リーダーシップ」が主流でした。ヤクルトスワローズで一時代を築いた古田敦也氏などは、その代表格と言えるでしょう。

しかし、大城選手のスタイルは異なります。彼のリーダーシップは、心理学でいう「サーバント・リーダーシップ(奉仕型リーダーシップ)」や「共感型リーダーシップ」に近いものです。これは、まず相手に奉仕し、その後、相手を導くという考え方で、一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、共感し、深い信頼関係を基盤にチームを支えるスタイルです。

多様性が重視される現代において、一方的な指示ではなく、対話を通じて個々の能力を最大限に引き出すこのリーダーシップ像は、野球界だけでなく、あらゆる組織で求められています。大城選手は、まさにこの新しいリーダーの形を体現しているのです。

キャッチャー心理学で解き明かす!大城卓三「3つの信頼獲得術」

では、大城選手は具体的にどのようなコミュニケーション術で、投手たちの信頼を勝ち得ているのでしょうか。彼のプレーや言動を「キャッチャー心理学」の視点で分析すると、大きく3つの術が見えてきます。

①【聞く力】投手の心を掴むアクティブリスニング

大城選手のコミュニケーションの根幹をなすのが、卓越した「聞く力」です。心理学ではこれを「アクティブリスニング(積極的傾聴)」と呼びます。

アクティブリスニングとは、単に相手の話を聞くだけでなく、

- 相手の言葉を遮らず、最後まで注意深く聞く

- うなずきや相づちを挟み、関心を示す

- 相手の言ったことを「〇〇ということだね」と要約して確認する

- 相手の感情に寄り添い、「なるほど、そう感じたんだね」と受け止める

といった要素を含む、能動的なコミュニケーション技術です。

大城選手はこれをグラウンドで自然に実践しています。彼はイニングの合間に足繁くベンチの投手の元へ通い、意見交換をします。「今のボールはどうだった?」「次はどの球種を軸にしたい?」と、一方的にリードの意図を伝えるのではなく、まず投手の感覚や考えを深く理解しようと努めるのです。

この姿勢が、投手陣に「自分のことを分かってくれている」という絶大な安心感と信頼感を与えます。前述のグリフィン投手の「リード面で初球から考えが一致した」という言葉は、まさにアクティブリスニングが成功した証と言えるでしょう。

②【伝える力】言葉だけじゃない!非言語コミュニケーションの魔法

コミュニケーションは、言葉だけで成り立っているわけではありません。表情、しぐさ、声のトーン、ジェスチャーといった「非言語コミュニケーション」が、時に言葉以上に雄弁にメッセージを伝えます。特に、マウンドとホームベースという離れた距離で意思疎通を図るバッテリーにおいて、この力は決定的に重要です。

楽天ゴールデンイーグルスで活躍した名捕手・嶋基宏選手について、古田敦也氏はこう解説しています。

「楽天の投手をよく見てください。同じ『サインにうなずく』にしても、何度も繰り返しうなずいているのが分かりますか。これは、嶋捕手が単にサインの伝達だけではなく、その他にもさまざまな『意図』を送っているからです」

たった一つの頷きに、「高めに球が抜けないように気をつけろ」「肩の力を抜け」「今のサインで絶対に大丈夫だ」といった、多層的なメッセージを込めることができるのです。

2024年シーズン、阿部慎之助監督は、試合中の大城選手に対し「投手や野手へのジェスチャーやコミュニケーションが物足りなく映った」として、改善を促したことがありました。これは、プロの厳しい世界において、非言語コミュニケーションがいかに勝敗を左右する重要な要素と見なされているかを示しています。

もちろん、大城選手もこの重要性を理解しています。試合後にメンデス投手と笑顔でじゃれ合う姿が報じられたことがありますが、これも一見すると単なる遊びに見えて、心理学的には緊張を和らげ、ポジティブな関係性を強化する極めて効果的な非言語コミュニケーションなのです。返球一つ、構え一つ、マウンドへ歩み寄る姿一つで、投手の心を勇気づける。それができるのが一流の捕手なのです。

③【支える力】「大丈夫、来いよ」が生む心理的安全性

チームがピンチに陥った時、満塁の場面で強打者を迎えた時、投手が最もプレッシャーを感じる瞬間に、捕手はどう振る舞うべきか。ここで重要になるのが「心理的安全性」の提供です。

心理的安全性とは、「このチーム(バッテリー)の中では、どんな意見を言っても、失敗をしても、拒絶されたり罰せられたりすることはない」とメンバーが信じられる状態のこと。これがあると、選手は萎縮することなく、自分の持てる能力を100%発揮できます。

前述の実松コーチが評した「『大丈夫、来いよ』って優しく包み込む」という大城選手のスタイルは、まさにこの心理的安全性を生み出すものです。たとえ打たれたとしても、それは捕手である自分の責任。だから、投手は腕を振ることだけを考えればいい。その無言のメッセージが、投手の心を軽くし、最高のパフォーマンスを引き出すのです。

大城選手自身、責任感の強い選手です。苦しい場面であればあるほど、彼はマウンドへ駆け寄り、投手を鼓舞します。その行動が、技術的なアドバイス以上に、投手の心を支え、逆境を乗り越える力を与えていることは間違いありません。

グラウンドの監督「捕手」に求められる思考力とは?

捕手はしばしば「グラウンド上の監督」と称されます。その役割は、単に投手のボールを受けるだけにとどまりません。それはまるで、企業のビジネスリーダーのように、複雑な情報を分析し、未来を予測し、最適な戦略を立てる、高度な思考力を要求されるポジションなのです。

膨大な情報を処理する「分析力」

優れた捕手は、常に頭をフル回転させ、あらゆる情報をインプットし続けています。

- 内部環境(自チーム): 今日の投手の調子はどうか?球のキレは?得意なコース、苦手なコースは?野手の守備位置やその日のコンディションは?

- 外部環境(相手チーム): 相手打者の過去のデータは?最近の調子は?カウント別の打撃傾向は?何を狙っているか?足は速いか?

- マクロ環境(試合状況): 天候は?球場の特性は?点差は?アウトカウントは?ランナーはいるか?

これらの膨大な情報を瞬時に処理し、統合する分析力が、全てのプレーの土台となります。

状況を最適化する「戦略的思考」

分析した情報を基に、「では、どうするか?」を考えるのが戦略的思考です。

「この打者はアウトコースが苦手だが、今日の投手のアウトコースの制球は少し甘い。ならば、あえてインコースを厳しく見せてから、アウトコースのボール球で誘おう」

といったように、複数の情報を組み合わせて、最も確率の高い成功ルートを導き出します。

野球評論家の村田真一氏は、「配球の意図を持っていたとしても、それをしっかりとピッチャーに伝えることができなければ意味がありません」と指摘します。優れた捕手は、自分の立てた戦略=リードの意図を、サインやジェスチャーを通じて投手に明確に伝え、納得させ、実行させる能力を持っています。

なぜ古田敦也は「観察力」を重視したのか?

こうした分析力や戦略的思考の源泉となるのが、「観察力」です。

名捕手・古田敦也氏は、自身の特性について「人のことをよく観察したり、隣の人がしゃべっていることまで気になったりする」と語っています。

この鋭い観察力があるからこそ、

- 相手打者の構えの微妙な変化

- 投手の表情や仕草から読み取れる心理状態

- ベンチや相手コーチの動き

- チーム全体の雰囲気の変化

といった、データには表れない「生の情報」を敏感に察知できるのです。この些細な情報が、勝敗を分ける重要な判断材料になることを、一流の捕手は知っています。

【野球未経験パパ向け】家庭で実践!息子を「頼れる捕手」に育てる7つのヒント

大城選手のコミュニケーション術や思考法は、プロの世界だけの話ではありません。野球未経験のパパでも、家庭での日々の関わり方を少し工夫するだけで、息子さんのキャッチャーとしての能力、ひいては人間力を大きく育むことができます。今日からすぐに実践できる7つのヒントをご紹介します。

ヒント1:まずはパパが最高の「キャッチャー」になろう(聞く力)

子供の「聞く力」を育てるには、まず親自身が子供の話を聞く「最高のキャッチャー」になることが一番の近道です。学校や野球であった出来事を話してきたとき、途中で「でも」「それは違う」と遮っていませんか?まずは、うなずきながら最後までじっくりと耳を傾けましょう。「そうか、そんなことがあったんだね」と、子供の気持ちを丸ごと受け止めてあげることが、信頼関係の第一歩です。

ヒント2:親子で「なぜ?」を語り合う習慣を(言語化・思考力)

会話の中で、「なぜそう考えたの?」「どうしてあのプレーを選んだの?」といった、「なぜ?」で始まる質問(オープンクエスチョン)を投げかけてみましょう。これは、子供が自分自身のプレーや考えを振り返り、言葉で説明する訓練になります。思考を整理し、言語化する能力は、捕手として投手にリードの意utoを伝える上で不可欠なスキルです。

ヒント3:プロ野球観戦を「捕手目線」で楽しむ(観察力)

親子でプロ野球の試合を観るときは、ただ打者や投手を追うだけでなく、「捕手目線」で観戦してみましょう。「今の場面、キャッチャーはピッチャーにどんな声をかけると思う?」「相手バッターは何を狙っているかな?」「今の返球、どんな意味があったんだろう?」などと意見交換をすることで、試合を多角的に見る視点や、相手の心理を推察する力が自然と養われます。

ヒント4:失敗を「ナイスチャレンジ!」に変える言葉かけ(心理的安全性)

子供が試合でパスボールをしたり、盗塁を刺せなかったりしたとき、決して責めてはいけません。「ドンマイ!」という一言で終わらせるのでもなく、「ナイスチャレンジだったね!思い切ってプレーした結果だからOKだ。次はどうすればもっと良くなるか、一緒に考えよう」と、前向きな姿勢で寄り添うことが重要です。結果だけでなく、チームのために考えて行動したプロセスそのものを評価し、褒めてあげることで、子供の自己肯定感は高まり、失敗を恐れずに挑戦する意欲が湧いてきます。

ヒント5:チームを支える多様な「リーダーシップ」を教える

リーダーシップの形は一つではないことを伝えましょう。「キャプテンみたいに大声でみんなを引っ張るだけがリーダーじゃないんだ。大城選手みたいに、一人ひとりの声に静かに耳を傾けて、みんなが力を発揮しやすいように支えるのも、すごく立派なリーダーなんだよ」と話してあげることで、子供は自分の性格に合ったリーダー像を見つけることができ、可能性が大きく広がります。

ヒント6:「大きな声」より「意味のある声」の大切さを伝える

少年野球では「声を出せ!」とよく言われますが、ただガムシャラに叫ぶだけでは意味がありません。一番大切なのは「チームメイトに対し、意味のある指示の声が出せること」です。「ランナー、スタート!」や「バックホーム!」など、具体的で、仲間を助けるための声が出せることの重要性を教えてあげましょう。

ヒント7:休む勇気も教える(心身のケア)

キャッチャーは、肉体的にも精神的にも非常に負担の大きいポジションです。特に少年野球では、練習のしすぎが怪我に繋がることも。時には「反復練習よりも、短時間で集中した練習」を心がけたり、試合後はキャッチャーの練習を休むなど、オンとオフの切り替え、つまり「休む勇気」も大切なスキルであることを教えてあげてください。

まとめ:信頼される「扇の要」とは、人の心を動かせる人

今回は、読売ジャイアンツ・大城卓三選手をモデルに、少年野球のキャッチャー育成に役立つ「聞く力」と「コミュニケーション心理学」について解説してきました。

彼の成長物語が教えてくれるのは、真のリーダーシップとは、生まれ持った才能や技術だけで決まるのではなく、相手を理解しようと努め、真摯に向き合う姿勢から生まれる、ということです。

野球未経験のパパが、息子さんに技術的な指導をするのは難しいかもしれません。でも、心配はいりません。家庭でできることは、もっと本質的で、もっと大切なことです。

- 息子の話に、誰よりも真剣に耳を傾けること。

- 息子の挑戦を、誰よりも信じて応援すること。

- 息子の失敗を、誰よりも温かく受け止めること。

こうした日々のコミュニケーションの積み重ねこそが、息子さんの「聞く力」を育み、人の痛みがわかる心を育て、仲間から心から信頼される「真の扇の要」へと成長させてくれるはずです。それは、野球の技術を超えて、これからの長い人生を歩んでいく上で、何よりの財産となるでしょう。

さあ、まずは今度の練習や試合の後、息子さんの話にじっくりと耳を傾けてみませんか?

「今日の試合、どうだった?」という漠然とした質問ではなく、

「あの場面、ピッチャーとどんな話をしたの?何を考えていたの?」

そんな一言から、親子の新しいコミュニケーションが始まるかもしれません。