【甲子園から学ぶ】岡山学芸館の快進撃!少年野球の親子が注目すべき3つの勝因とは?

【甲子園から学ぶ】岡山学芸館の快進撃!少年野球の親子が注目すべき3つの勝因とは?

2025年、夏の甲子園。全国の強豪がひしめく中、岡山学芸館高校が投打に渡る活躍で見事な快進撃を続けています。特に2025年8月12日に行われた松商学園(長野)との2回戦では、エース左腕の青中陽希(あおなか はるき)投手が見事な9回無四球完封勝利を飾り、チームを2年連続の3回戦進出へと導きました。

多くの野球ファンがその強さに注目していますが、この岡山学芸館の快進撃は、決して偶然や一人のスター選手の力によるものではありません。その裏側には、佐藤貴博(さとう たかひろ)監督が率いるチームに浸透した、明確な哲学と戦略、そして日々の地道な努力の積み重ねがあります。

「どうすれば、うちの子もあんな風に活躍できるんだろう?」

「強いチームと、そうでないチームの違いは一体何なんだろう?」

この記事では、そんな疑問を持つ野球パパ・ママのために、岡山学芸館の強さの根幹を、少年野球の親子が今日から学び、実践できる具体的なヒントを交えながら徹底的に解説していきます。

この記事のポイントを、約5分の音声でもサクッと解説しています。

通勤中や家事の合間など、耳でインプットしたい方はまずはこちらからどうぞ!音声で概要をつかんでから本文をじっくり読み進めていただくのも、おすすめです。

そして何より、彼らの強さの秘密は、私たち少年野球に励む親子にとって、明日からの練習や試合、そして親子の関わり方そのものを見直すための、非常に価値ある「生きた教材」で溢れているのです。

それでは、岡山学芸館の強さの秘密を、さらに詳しく紐解いていきましょう。

勝因その1:緻密な戦略と体系化された技術。「考える野球」の徹底

岡山学芸館の強さの根源、その一つ目は、感覚や根性に頼るのではなく、データを駆使し、プレーを言語化・体系化することで、選手一人ひとりが主体的に「考える野球」を実践している点にあります。

データを活かした緻密な戦略と、試合の流れを読む状況判断力

「相手の守備を崩さないと勝てない。捕手が全部コントロールしていた」

佐藤貴博監督は、松商学園との試合前、映像を徹底的に分析し、相手の強みと弱点を看破していました。[参考記事1] そして、「捕手に、『あれ?』と思わせないと」という具体的な目標を掲げ、選手たちには「送らず、走るよ。単独スチールも、エンドランもあるよ」と、機動力を駆使して相手を揺さぶる戦略を明確に伝えました。[参考記事1]

その戦略が最も効果的に現れたのが、1回の先制点の場面です。

岡山大会5試合での盗塁数は7つと、決して多くはなかった岡山学芸館。[参考記事1] しかしそれは、相手チームから常に警戒されていたからであり、チームが本来持つ「足を生かしたい」というポテンシャルを隠していたとも言えます。佐藤監督は、松商学園の遊撃手が先頭打者の打球をエラーしたのを見て、「いけるな」と判断。温めていた機動力野球を実行に移します。[参考記事1]

1死から2番・藤原颯大選手がすかさず二盗を成功させると、2死後に4番・繁光広翔選手がタイムリーヒットを放ち、鮮やかに先制。さらに3回には、1死一、三塁のチャンスで一塁走者の繁光選手がスタート。これに動揺した相手捕手の悪送球を誘い、三塁走者が生還し追加点を挙げました。[参考記事1]

地方大会で無失策を誇った堅守のチームを、見事に揺さぶり、崩してみせたのです。藤原選手が「うまくプレッシャーをかけられた」と語るように、これは監督の緻密な分析と戦略をチーム全体が深く理解し、体現した結果と言えるでしょう。[参考記事1]

守備力の秘密は「言語化された基礎」

岡山学芸館の「考える野球」は、攻撃だけではありません。鉄壁の守備力もまた、プレーを属人化させず、「再現可能な技術」として体系化することで成り立っています。

佐藤監督は、感覚的になりがちなプレーを具体的な「言葉」と「動き」に分解し、選手に落とし込んでいます。

例えば、内野守備では、

「打球が来た瞬間、“1、2のリズム”で前に出る」

「ダブルプレーは必ず”ベース左前に足を置く”」

といった具合に、全てのプレーに明確な基準が存在します。 これにより、選手は迷いなくプレーでき、誰が出てもチーム全体の守備レベルが落ちないのです。

エース青中投手に学ぶ!技術と精神力の融合

チームの戦略を勝利に結びつけた立役者が、エース左腕・青中陽希投手です。[参考記事1]

彼のストレートは最速140キロ程度。しかし、彼の真価は球速ではなく、抜群の制球力と、スライダー、カーブ、そして打者のタイミングを外す緩いチェンジアップを効果的に組み合わせる巧みな投球術にあります。[参考記事1] その実力は、岡山大会の準々決勝で強豪・創志学園を相手に三塁すら踏ませない4安打完封勝利を挙げ、相手監督に「完敗」と言わしめたほどです。[参考記事1]

松商学園戦でもその能力は遺憾なく発揮されました。特に圧巻だったのは、1点リードで迎えた5回裏、1死一、三塁という絶体絶命のピンチの場面。ここで青中投手はギアを一段階上げ、後続を連続三振に斬ってとりました。彼はこの場面をこう振り返ります。

「ゼロで抑えたい場面だった。気持ちももう一段階あげて投げられた」[参考記事1]

技術だけでなく、プレッシャーを力に変える強い精神力。この二つが融合して初めて、9回を124球、被安打6、無四球(2死球)無失点という偉業が成し遂げられたのです。[参考記事1]

【少年野球への応用】今日から親子で実践できる「思考力」と「技術」のトレーニング

岡山学芸館が見せた「考える野球」は、少年野球にこそ取り入れるべき要素が満載です。

- 親子で対戦相手を研究する時間を作ろう

試合前に相手チームの情報を親子で話し合ってみましょう。「次のピッチャーは右投げで速いらしい」「4番の子は大きいけど、外のボールは苦手みたい」など、簡単な情報交換でも構いません。子供の観察眼と分析力を養う第一歩になります。[参考記事1] - 「なぜ?」を繰り返す状況判断トレーニング

練習試合やテレビの野球中継を見ながら、「今の場面、ワンアウト二塁だったら、君がバッターならどうする?」「ノーアウト一塁、守っている側としては何が一番嫌かな?」など、親子でクイズを出し合ってみましょう。「考える癖」が、試合の流れを読む力を育みます。[参考記事1] - 基礎練習こそ「言語化」して質を高める

「もっと腰を落として!」ではなく、「お尻が膝の高さまで下がるように構えよう」。「ボールをよく見て!」ではなく、「ボールの縫い目を見るつもりで捕ろう」など、感覚的なアドバイスを具体的な言葉に変換してあげましょう。派手なノック練習よりも、一つ一つの動きの意味を理解しながら行う地道な反復練習が、本物の技術を育てます。 - 緩急の大切さを学ぶキャッチボール

キャッチボールは、ただのウォーミングアップではありません。全力の球の間に、ふわりとした山なりのボールを混ぜてみましょう。速い球だけでなく、遅い球を混ぜることの有効性を体感させることが、投球やバッティングの幅を広げるきっかけになります。[参考記事1]

勝因その2:科学的アプローチに基づくフィジカル管理

夏の大会で勝敗を分ける大きな要因の一つが、厳しい暑さとの戦いです。岡山学芸館は、このフィジカル面においても、科学的根拠に基づいた徹底的な管理で他校を圧倒しています。

「この夏、誰も足がつっていない」驚異的な体づくり

今大会、多くの選手が足の痙攣などで苦しむ中、岡山学芸館は「この夏、誰も足がつっていない」という驚異的な事実を残しています。 佐藤監督は「足がつると当然パフォーマンスが落ちますし、何より選手にとって悔いが残る。それだけはさせたくない」と断言します。 その徹底した対策は、決して特別なものではありません。

- 徹底した食事と体重管理: 栄養士の指導のもと、夏場でも体重が落ちないように管理。毎食の味噌汁で塩分を確実に補給しています。

- 戦略的な「暑熱順化」: 「暑いから休ませるということをしていると必ずつる。暑くても走らせる」という方針のもと、計画的に体を暑さに慣れさせています。

- 成長の「見える化」: コーチが定期的に選手の体重をチェックし、コンディションを数値で管理しています。

強豪校をベンチマークにした明確な目標設定

さらに、チーム全体のフィジカルトレーニングは数値化され、選手たちはサッカーの青森山田高校や大津高校といった全国トップレベルのチームのフィジカル数値を目標にトレーニングに励んでいます。 これにより、選手一人ひとりが「自分にはどの部分の筋力が足りないのか」を客観的に把握し、目的意識を持って練習に取り組むことができるのです。

最高のプレーを引き出す充実した環境

こうした科学的アプローチを支えているのが、充実した練習環境です。両翼92m・センター120mの広さを誇る専用の「瀬戸内野球場」をはじめ、8箇所のブルペン、コンディショニングを整えるための酸素カプセルなどを完備。[参考記事1] さらに、120名規模の男子寮「瀬戸内占春寮」が野球場に隣接しており、選手が野球に集中できる環境が整っています。[参考記事1]

【少年野球への応用】家庭でできる科学的サポート

プロのような施設はなくても、家庭で実践できることはたくさんあります。

- 「食事もトレーニング」という意識を持つ

「たくさん食べなさい」だけでは不十分です。練習前後には何を食べると良いのか(おにぎり、バナナなど)、夏場は特に塩分やミネラルをどう補給するか(麦茶、経口補水液など)、親子で一緒に学び、実践しましょう。体重を定期的に測り、記録するだけでも子供の意識は変わります。 - 成長を「数値」で実感させる

「前より速い球が投げられるようになったね」という感覚的な言葉に加えて、「先月より3キロ速くなったよ!」と具体的な数値で成長を伝えてあげましょう。体重、身長、50m走のタイムなど、簡単な記録で構いません。成長の可視化は、子供のモチベーションを飛躍的に高めます。

勝因その3:勝利至上主義を超えた「人間教育」と本物のチームワーク

岡山学芸館の本当の強さ、それはグラウンドの中だけで培われたものではありません。学校理念でもある「利他の心」を根幹とした人間教育が、選手たちの精神的な成長を促し、揺るぎないチームワークを生み出しているのです。

「利他の心」が生み出す真のチーム力

「利他の心」とは、「自分の利益よりも他人の利益を優先し、他者を思いやる心」を意味します。 この精神は、野球部の隅々にまで浸透しています。

2025年3月の沖縄合宿中、練習試合の移動中に選手たちが倒れた高齢女性を発見し、迷わず介抱したというエピソードがあります。 野球の技術以前に、人として正しい行動が自然にできる。こうした日常の行いの積み重ねが、いざという時のチームの結束力として発揮されるのです。

この姿勢は、伊原木隆太岡山県知事からも「レギュラーではない選手らを含め、みんなで勝ちに行く素晴らしさ、さわやかさを感じた」と高く評価されています。[参考記事1]

100人超の部員が心を一つにする「全員野球」

野球部は100人を超える大所帯ですが、そこには補欠や控えといった概念はありません。

チームのモットーは「笑顔」と「利他の心」。 ベンチ入りメンバーから外れた選手も、「メンバー落ちたからにはできることをしっかりやる」という文化が根付いています。 例えば、甲子園のアルプススタンドでは、対戦相手のデータを徹底的に分析する「野球部データ班」が、グラウンドの選手たちを力強く後押ししています。[参考記事1] ポジションや立場に関係なく、全員がチームの勝利という一つの目標に向かって自分の役割を全うする。これこそが、岡山学芸館の「全員野球」の神髄です。

【少年野球への警鐘】そして、理想の親子関係とは

岡山学芸館のチーム文化は、時に「勝利至上主義」に陥りがちな少年野球の世界に、大切なことを教えてくれます。

- 親は「監督」ではなく「一番のファン」であれ

我が子を想うあまり、プレーに過度に干渉したり、結果ばかりを求めたりしていませんか? 親の役割は技術指導者になることではありません。子供の最大の理解者であり、応援者であるべきです。[参考記事1] 試合の結果に一喜一憂するのではなく、子供が野球を楽しみ、努力を続けている「過程」そのものを認め、称賛してあげてください。 - 補欠選手なんていない。全員がチームの戦力だ

試合に出られない子供にも、チームへの貢献を実感できる役割を与えましょう。声出し、道具の準備、スコア付け、仲間への応援。どんな役割でも、チームにとっては不可欠な力です。親は試合出場だけを評価基準にせず、子供のチーム内での努力や貢献を見つけ、励ましてあげることが、子供の野球への情熱を繋ぎ止めます。[参考記事1] - ピンチを楽しむメンタリティを育む

試合でピンチを迎えた時こそ、成長のチャンスです。親がハラハラした顔で見ていると、その不安は子供に伝染します。「この場面、ワクワクするな!」と声をかけ、プレッシャーの中で挑戦すること自体を楽しめるような雰囲気を作ってあげましょう。結果がどうであれ、その挑戦を称える姿勢が、子供の心を強くします。[参考記事1]

まとめ:岡山学芸館の強さから学び、親子の野球を次のステージへ

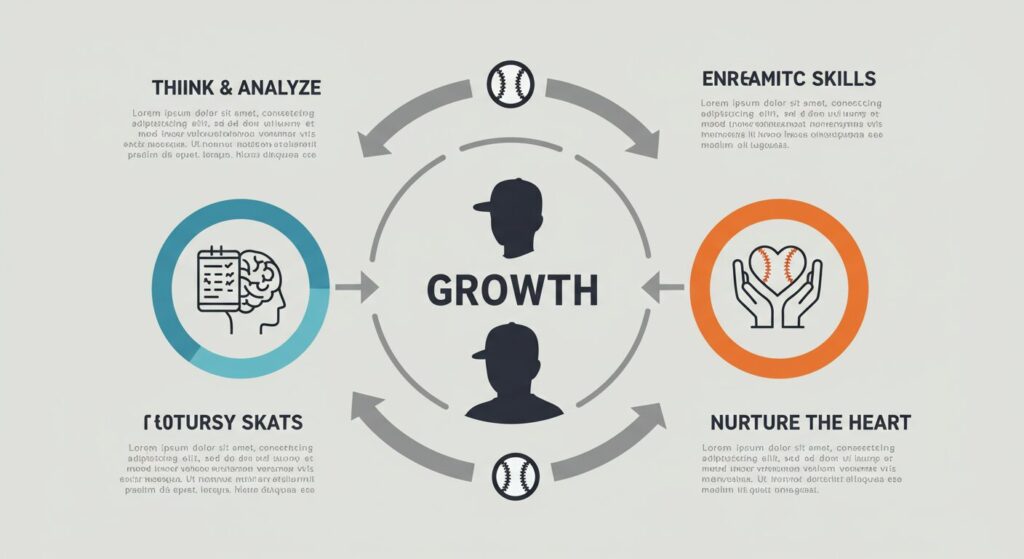

岡山学芸館の2025年夏の甲子園での快進撃。その強さの秘密を紐解くと、そこには3つの大きな柱がありました。

- 緻密な戦略と体系化された技術: 感覚に頼らず、データを分析し、プレーを言語化して「考える野球」を実践する力。

- 科学的アプローチに基づくフィジカル管理: 食事やトレーニングを科学的に管理し、最高のパフォーマンスを発揮できる体を作る力。

- 「利他の心」を根幹とした人間教育とチームワーク: 仲間を思いやり、全員が自分の役割を全うすることで生まれる本物の結束力。

これらは、技術偏重や勝利至上主義に陥ることなく、子供の成長を長期的な視点で見守ることの重要性を、私たちに教えてくれます。

この記事で紹介した「少年野球への応用」は、どれも今日から家庭で、そしてチームで実践できることばかりです。甲子園という大舞台で証明された強さの秘密を、ぜひ日々の練習や親子のかかわりに活かしてみてください。

岡山学芸館の選手たちのように、野球を楽しみ、仲間を思いやり、そして自ら考えてプレーできる選手に。そんなお子さんの成長を、これからも全力で応援していきましょう。