なぜ今、村上頌樹投手から学ぶべきなのか?

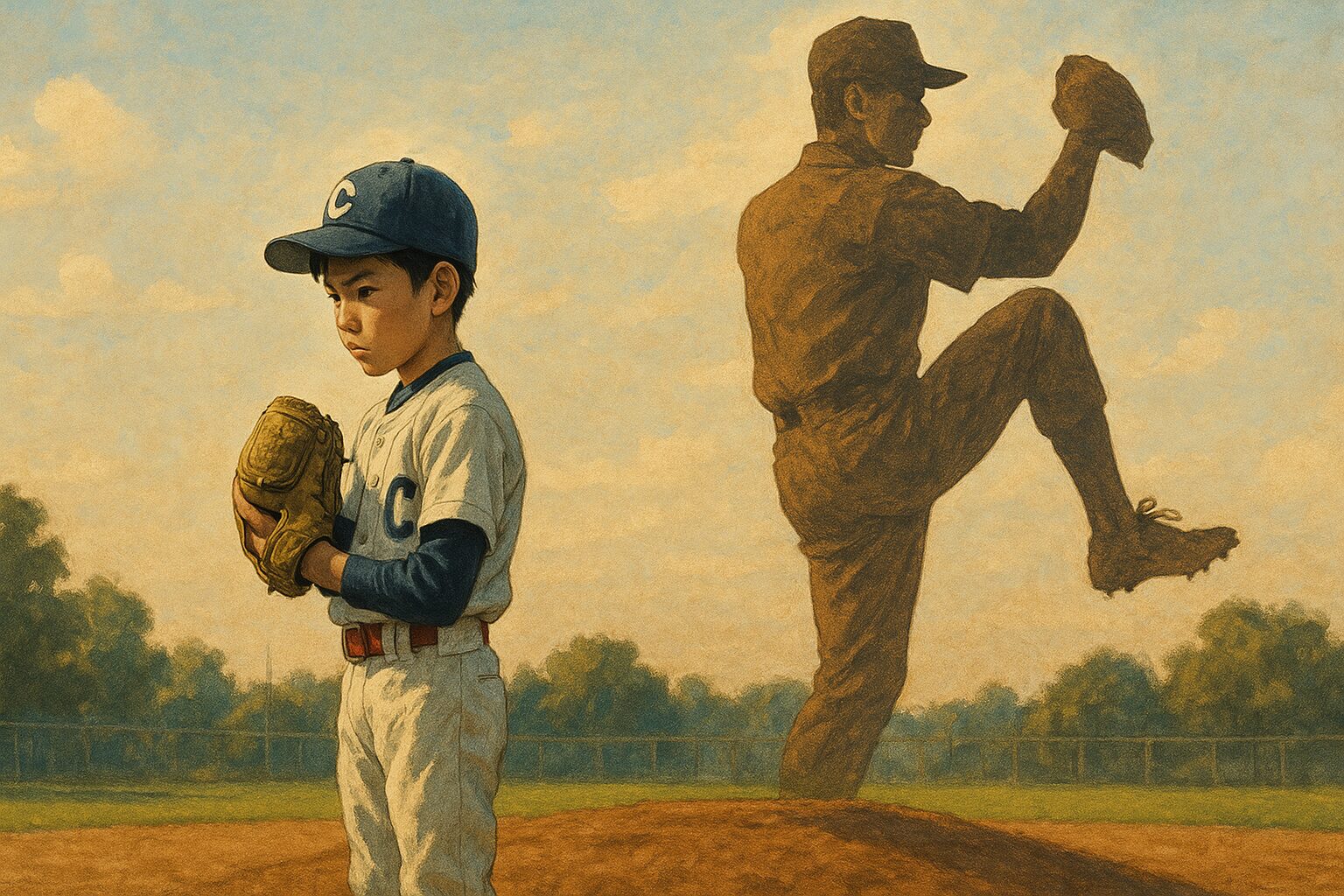

「うちの子は、周りの子と比べて体が小さいからピッチャーは無理かな…」

「プロ野球選手なんて、やっぱり生まれ持った才能がないと…」

少年野球に励む我が子を応援しながら、ふとそんな風に感じてしまうことはありませんか?特にご自身が野球未経験のパパであれば、体格や運動能力といった「目に見える才能」が全てのように思えてしまうかもしれません。

しかし、もし「体格や才能に頼らなくても、球界の頂点に立てる」ことを証明した選手がいるとしたら、その物語は、あなたと息子さんにとって最高の教科書になるのではないでしょうか。

2023年、プロ野球界に衝撃が走りました。阪神タイガースの村上頌樹(むらかみ しょうき)投手が、防御率1.75という圧巻の成績で最優秀防御率のタイトルを獲得し、チームを38年ぶりの日本一に導く大活躍。そして、セ・リーグ史上初となる「新人王」と「最優秀選手(MVP)」の同時受賞という歴史的快挙を成し遂げたのです。

彼の成功を支えたのは、豪速球や圧倒的なパワーではなく、「考えて投げる」緻密な投球術と、針の穴を通すような驚異のコントロールでした。

この記事では、そんな村上投手の軌跡から、体格に恵まれない多くの少年野球選手とその親子が今日から実践できる「再現性の高い」ヒントを徹底的に深掘りしていきます。

「まずはこの記事のポイントをサクッと知りたい!」という方は、下の音声解説をお聴きください。運営者とインタビュアーの対話形式で、この記事の魅力を約4分半でご紹介しています。

いかがでしたでしょうか?

音声でお伝えした通り、彼の成功は決して偶然ではありません。

ここからは、村上投手がいかにしてその技術を磨き、プロの壁を乗り越え、才能を開花させたのか。その物語を、具体的なエピソードや技術論を交えながら、さらに詳しく紐解いていきましょう。

この記事を読み終える頃には、あなたもきっとこう思うはずです。

「体格や才能じゃない。考えて投げれば、エースになれるんだ」と。

「遅咲きの天才」の原点 – 少年野球時代から培われた異常なまでのこだわり

村上投手の代名詞である「精密機械」とまで称されるコントロール。それは、決してプロに入ってから身につけたものではありません。その原点は、野球を始めたばかりの少年時代、故郷・淡路島での日々にありました。

淡路島で育んだ「負けず嫌い」な野球小僧

兵庫県南あわじ市で生まれ育った村上投手は、小学1年生で「賀集(かしゅう)少年野球クラブ」に入団し、野球キャリアをスタートさせます。当時は、野球人口も多く、決して恵まれた練習環境ではなかったかもしれません。しかし、そんな環境が彼の「負けず嫌い」な精神を育んでいきました。

中学時代は「アイランドホークス」に所属。当時の恩師やチームメイトは、彼が昔から黙々と走り込み、努力を惜しまない「お手本のような選手」だったと口を揃えます。試合に負ければ悔し涙を流すほど、野球への情熱と勝利への執着心は人一倍強かったのです。

「審判への悔しさ」が生んだ、小学生離れしたコントロール

彼のコントロールへの異常なまでのこだわりを象徴するエピソードが、小学生時代にあります。3年生からピッチャーを始めた彼は、すでに年上のバッターも手玉に取るほどの制球力を持っていました。その源泉は、なんと「審判への悔しさ」だったと本人は語っています。

「(小学校時代)試合のときもアウトコース構えたところに投げて『ボール』と言われたらめちゃくちゃ悔しくて。もう1回投げようと思って、同じところに投げられるようになった」<cite>(出典:テレ朝POST)</cite>

野球未経験のパパさんには、少し想像しづらいかもしれません。しかしこれは、少年野球で非常に重要なメンタリティです。

- 審判の判定に文句を言うのではなく、「次は絶対にストライクと言わせてみせる」というエネルギーに変える。

- 他責にせず、自分の技術を磨くことで結果を変えようとする。

- 構えたミット寸分違わず投げるという「再現性」を、小学生の頃から追求していた。

この強烈なハングリー精神と探究心こそが、後の「精密機械」の設計図となったのです。

甲子園、そして大学へ – 技術と精神を磨いた雌伏の時

淡路島で野球の基礎と精神力を培った村上投手は、次なるステージ、高校野球の名門・智辯学園へと進学します。ここで彼の才能は全国レベルで証明されることになります。

センバツ優勝!たった一人で投げ抜いた「鉄腕」

2016年春の選抜高校野球大会。村上投手はエースとして、歴史に残る快投を見せます。

- 全5試合を1人で完投

- 投球回数47回、防御率0.38

決勝の高松商業戦では、延長11回を1失点に抑え、最後は自らのバットでサヨナラ勝ちを決めるという、まさに漫画のような活躍で智辯学園を初の全国制覇に導きました。

この経験は、彼に「大舞台でも自分の投球術は通用する」という絶大な自信を与えました。すでにこの時、彼は速球でねじ伏せる投手ではなく、制球力と投球術で打者を打ち取るクレバーな投手として、そのスタイルを確立していたのです。

トップレベルから貪欲に学んだ大学時代

甲子園優勝投手という看板を背負い、東都大学リーグの強豪・東洋大学に進学。ここで彼は、さらなる進化を遂げるための重要な出会いを経験します。

当時、東洋大学の投手陣には、後に全員がプロ入りする上茶谷大河(現DeNA)、甲斐野央(現ソフトバンク)、梅津晃大(現中日)といった、そうそうたるメンバーが揃っていました。

「上茶谷さんからはストレート、梅津さんからはスライダー、甲斐野さんからはフォークを教わった。大学トップレベルの選手から直接3球種を学べた自分は贅沢だと思います」<cite>(出典:Number Web)</cite>

さらに3年時には大学日本代表に選出され、のちにセ・リーグのライバルとなる明治大学の森下暢仁(現広島)からカーブの投げ方と、エースとしての心構えを学びます。

村上投手は、自分より優れた選手たちから技術を盗むことを恥ずかしがらず、貪欲に吸収していきました。この素直さと探究心こそが、彼の成長を加速させたのです。

プロの壁と覚醒 – 2年間の苦悩を乗り越えた「考える力」

輝かしい実績を引っ提げ、2020年ドラフト5位で阪神タイガースに入団。しかし、プロの世界は甘くありませんでした。彼を待っていたのは、長く、苦しい「雌伏の時」でした。

「こんなに近いのに…」1軍と2軍の遠い距離

プロ入り後2年間、村上投手は1軍で未勝利。ファーム(2軍)では2年連続で最優秀防御率などのタイトルを獲得する「無双状態」にもかかわらず、1軍のマウンドでは結果を残せませんでした。2021年の防御率は16.88。信じられない数字が、彼の苦悩を物語っています。

「一軍の戦力になれなくて、悔しい2年間でしたし。自分はまだ寮生で、鳴尾浜にいて『こんなに近い所で試合してんのにな。俺は部屋におんねんな』って感覚で。嫌でしたね」<cite>(出典:ytv-athlete)</cite>

鳴尾浜の2軍施設から、甲子園のナイター照明を眺める日々。プロ野球選手なら誰もが経験するかもしれないこのもどかしさが、彼を精神的に追い詰めていました。

転機となった先輩・青柳晃洋からの金言

そんな彼に転機が訪れたのは、2023年1月の自主トレ。2年連続で最多勝に輝いたチームの絶対的エース・青柳晃洋投手に弟子入りしたのです。そこでかけられた一言が、彼の心に突き刺さりました。

「そこまで一軍と二軍の差はないよ」

この言葉が、村上投手の中で無意識に作っていた「1軍の壁」を取り払いました。

「去年までは自分の中で壁を作っていたけど、今はランナーが出ても落ち着いて『このバッター打ち取ればいいや~』みたいな感覚になっている」<cite>(出典:ytv-athlete)</cite>

技術的には通用する。あとはメンタルだけ──。先輩からのシンプルな一言が、彼の心を解き放ち、2023年の大ブレイクへと繋がっていったのです。

村上頌樹の「ピッチング解体新書」- 親子で学べる技術論

さて、ここからは村上投手の技術の核心に迫ります。野球未経験のパパでも理解できるよう、彼のピッチングを3つの要素に分解し、親子で学べるポイントを解説します。

① 驚異の制球力 – なぜ針の穴を通すコントロールが可能なのか?

村上投手の生命線は、なんといってもコントロール。2023年シーズンは144回以上を投げて、与えた四球はわずか15個。この数字がいかに驚異的か、お分かりいただけるでしょうか。その秘密は、以下の3つに集約されます。

ポイント1:ブレない下半身と安定した軸

専門家が指摘するのは、彼の投球時の前足(踏み込み足)の安定性です。一流の投手は、ボールをリリースし、腕を振り切るまで、前足が地面にガッチリと固定されています。この安定した軸がコマの芯のように機能し、体の回転をスムーズにすることで、毎回同じ場所でボールを離すことができるのです。

【親子でチェック!】

お子さんのピッチング動画をスマホで撮ってみましょう。ボールを投げ終わるまで、前に踏み出した足のヒザがぐらついたり、体が左右にブレたりしていませんか?まずは下半身を安定させることが、コントロールの第一歩です。

ポイント2:「四球は無駄」という徹底した哲学

村上投手は「特別な練習はない」と言いますが、「1球1球の意識が大事」だと強調します。彼にとって四球は、安打のようにヒット性の当たりでもなく、エラーのように野手のせいでもない、純粋に「投手が与える無駄なランナー」なのです。この徹底した意識が、2試合連続無四死球完封や、100球未満で完封する「マダックス」の達成に繋がりました。

【親子で話し合おう!】

「なんでフォアボールはダメなの?」とお子さんに聞かれたら、「ヒットを打たれるよりマシ」と答えるのではなく、「フォアボールは、バッターと勝負する前に、自分でピンチを作ってしまう一番もったいないことなんだよ」と伝えてみてはいかがでしょうか。

ポイント3:再現性を高める地道な反復練習

小学生時代のエピソードでも分かる通り、彼のコントロールは地道な反復練習の賜物です。構えたミットに寸分違わず投げ込む。それができなければ、できるまで繰り返す。このシンプルかつストイックな練習が、彼の体に「正しいフォーム」を染み込ませていったのです。

② 魔球「真っスラ」の秘密 – 欠点を武器に変える発想

村上投手のストレートは、ただ速いだけではありません。「真っスラ」と称される独特な変化をします。ストレートの軌道で来て、打者の手元でわずかにスライド(カット)するのです。プロの好打者たちも、このボールに面白いように打ち取られていきます。

中日・大島洋平選手:「真っすぐと変化球が同じような腕の振りで、真っすぐも思ったより手元で伸びてくる」巨人・丸佳浩選手:「真っすぐに関してはカット成分がある真っすぐ。いわゆる真っスラ系の球でプラス、ホップ成分がある独特な軌道」<cite>(出典:スポニチ)</cite>

驚くべきは、この魔球が意図的に投げているものではないという事実です。

「手の指の第1関節だけが曲がります。全部の指ですね。生まれつきだと思うんですけど。これのおかげで直球が真っスラになっているんじゃないかと自分では思っています」<cite>(出典:日刊スポーツ)</cite>

これは、少年野球の指導において非常に重要な示唆を与えてくれます。一般的に「変なクセ」や「人と違うフォーム」は矯正されがちです。しかし村上投手は、その生まれ持った特徴を「欠点」ではなく「最大の武器」に変えたのです。

③ 進化する投球術 – 「空振りがとれるストレート」と「緩急」

コントロールと真っスラだけでも十分に通用しそうですが、村上投手はプロのレベルで勝ち続けるために、さらなる進化を遂げます。

「空振りがとれるストレート」への探求

プロ入り後、彼は「コントロールだけでは通用しない」と痛感し、「空振りがとれるストレート」を目標にフォーム改善に着手。2年間で平均球速を約5km/hもアップさせることに成功します。その秘密は「胸の開き」を抑えることと、「目線」の使い方にありました。

- 胸の開きを抑える: 投げる際に早く体が開いてしまうと、ボールに力が伝わりません。下半身から上半身へと、力をロスなく伝える意識を持つことで、球威が格段に向上しました。

- 目線を一度切る: 力を入れすぎるとフォームが乱れるため、足を上げた瞬間に一度捕手から目線を切ることでリラックス。力みを取り、投手主導のリズムで投げられるようになりました。

遊び心満載の「超スローボール」

彼の投球術を象OBIするもう一つの武器が、時速58kmという驚異的な遅さの超スローボールです。150km/h近いストレートとのコンビネーションで、打者のタイミングを完璧に狂わせます。オールスターゲームに選ばれた際には「(スローボールを)期待されそうなので、逆に真っすぐオンリーとかしてやろうかな」と笑うなど、打者との駆け引きそのものを楽しんでいる様子が、彼のクレバーさを物語っています。

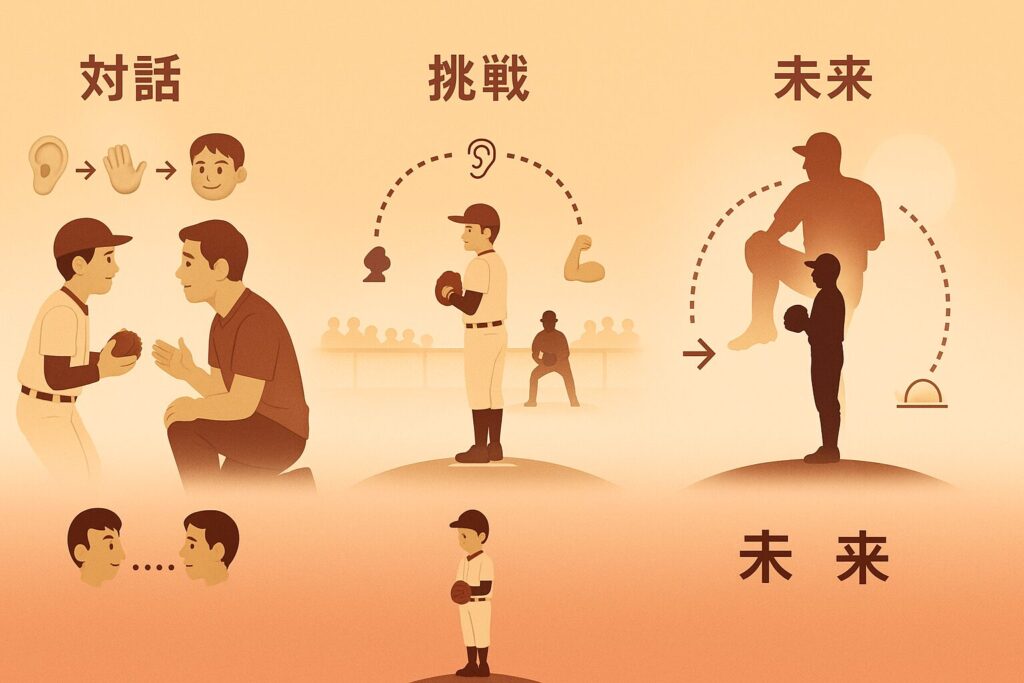

親子で実践!村上頌樹投手から学ぶ「エースになるための5つの心得」

これまで見てきた村上投手の軌跡と技術。これを、少年野球で頑張る親子が今日から実践できる「5つの心得」としてまとめました。ぜひ、親子で一緒に読んでみてください。

心得1:体格を言い訳にしない。「技術」と「頭脳」を磨こう

村上投手の成功は、身長や体格に恵まれなくても、技術と頭脳で勝負できることを証明しています。体が小さいことを嘆くのではなく、「どうすれば大きな相手を打ち取れるか?」を考えること自体が、最高のトレーニングになります。

心得2:「コントロール」こそ最強の武器だと知ろう

どんなに速い球を投げられても、ストライクが入らなければ試合は作れません。逆に、球速がそこそこでも、常にストライク先行で投げられれば、打者は苦しくなります。まずは「構えたところに投げる」ことの重要性を親子で共有しましょう。

心得3:特別な練習より「1球への集中」を大切にしよう

派手なトレーニング器具や特別な練習メニューは必要ありません。村上投手がそうであったように、普段のキャッチボールや投球練習の一球一球に「なぜ、そこに投げるのか?」という意識を持つことが、上達への一番の近道です。

心得4:自分の「個性」を武器に変える工夫をしよう

村上投手の「真っスラ」のように、他の人とは違う体の特徴やクセが、実は最大の武器になるかもしれません。無理に「綺麗なフォーム」に矯正するのではなく、その子の個性を活かす方法を親子で探してみましょう。一流選手の真似をするだけでなく、自分に合う形を見つけ出す「考えて工夫する」ことが大切です。

心得5:いつでも学ぶ姿勢を持ち続けよう

高校、大学、プロと、村上投手は常に周りの優れた選手から貪欲に学び続けてきました。チームメイトや対戦相手、テレビで見るプロ野球選手など、お手本はどこにでもいます。「あの選手のどこがすごいんだろう?」と親子で話し合う習慣は、野球を見る目を養い、技術向上に繋がります。

まとめ – 「考えて投げる」ことが、未来を切り拓く

阪神タイガース・村上頌樹投手の物語は、私たちに多くのことを教えてくれます。

彼の成功は、一握りの天才だけが持つ特別な才能によってもたらされたものではありません。

小学生の頃から貫いてきた「コントロールへの執着心」。

高校、大学、プロの各段階で優れた選手から学んできた「素直さと探究心」。

プロの壁にぶつかっても諦めなかった「不屈の精神」。

そして何より、常に「どうすれば打者を抑えられるか」を考え続ける思考力。

これら一つ一つは、体格や才能に関係なく、誰でも今日から意識し、実践できることです。

大谷翔平選手のようなスーパースターに憧れるのも素晴らしいことですが、村上投手のような「再現性の高いお手本」から学ぶことには、また違った大きな価値があります。

彼の歩みは、体格に恵まれない多くの少年野球選手とその保護者にとって、大きな希望の光となるはずです。

「体格や才能じゃない。考えて投げれば、必ずエースになれる」

さあ、今日から親子で一緒に「考える野球」を始めてみませんか?その一歩が、お子さんの輝かしい未来を切り拓くかもしれません。