走塁の本質とは?足の速さだけではない「野球脳」の世界

「うちの子は足が遅いから、走塁は期待できないな…」

少年野球を見ていると、ついそんな風に考えてしまう野球未経験のパパさん、いらっしゃいませんか?かくいう私も、息子の俊足なチームメイトが塁上を駆け抜けるのを見て、羨ましく思ったことが何度もあります。

しかし、夏の甲子園を沸かせる数々の名シーンや、プロ野球の緊迫した場面をよく見ると、試合の流れを変える走塁は、必ずしも足の速さだけが生み出しているわけではないことに気づかされます。

この記事の要点や魅力を約6分間の音声にまとめました。 まずはこちらをお聞きいただくと、記事全体の内容がスッと頭に入ってくるはずです。対話形式で楽しく解説していますので、移動中や家事の合間にもぜひどうぞ。

音声でお伝えした通り、優れた走塁の裏には、状況を瞬時に読み解く「判断力」、相手の隙を見抜く「観察力」、そしてコンマ1秒を削り出す「技術」が凝縮されています。これらはいわば「走塁の野球脳」とも呼べる力であり、この力は少年野球の段階から、誰でも、そして親子で楽しみながらでも、確実に鍛えることができるのです。

この記事では、音声で触れた内容をさらに深く、そして具体的な練習方法まで落とし込んで、これでもかというほど詳しく解説していきます。足の速さに自信がない子でも、チームの得点力を劇的に向上させるヒーローになれる。そんな可能性の扉を、一緒に開けてみませんか?

甲子園の名シーンが証明する「判断力」の価値

記憶に新しい甲子園での劇的な走塁シーンを思い出してみてください。

例えば、満塁の場面で内野ゴロ。誰もがゲッツーでチェンジだと思った瞬間、三塁ランナーが絶妙なスタートでホームイン。あるいは、外野への浅いフライで二塁ランナーが迷わずタッチアップし、決勝点のホームを踏む。

これらのプレーは、単なるギャンブルではありません。

- 相手内野手のポジショニング

- 捕球から送球への僅かなタイムロス

- 外野手の肩の強さと送球の癖

- 打球の角度と滞空時間

こうした無数の情報を瞬時に処理し、「行ける」という最適解を導き出した「判断力」の賜物なのです。

プロの世界でも、阪神・森下選手が見せた「神走塁」のように、一瞬の判断が試合の趨勢を決する場面は数多くあります。仙台育英を率いる須江監督のチームは、その圧倒的な機動力で知られていますが、それは単に足の速い選手を集めたからではありません。「1番から9番まで、全員が常に次の塁を狙っている」という、チーム全体に浸透した「考える野球」が、その強さの源泉なのです。

「走塁にスランプはない」と言われる本当の理由

バッティングやピッチングには、どうしても好不調の波、いわゆる「スランプ」がつきものです。しかし、「走塁にスランプはない」という言葉をよく耳にします。これはなぜでしょうか?

答えは、走塁がフィジカルな要素以上に、知識、準備、そして判断力といった知的な側面に大きく依存しているからです。

- 知識: ルールを正確に理解し、様々な状況下でのセオリーを知っているか。

- 準備: 試合前から相手チームの情報を分析し、自分の役割をシミュレーションしているか。

- 判断: 塁上で常にアンテナを張り、一瞬の状況変化に対応できるか。

これらの知的な要素は、日々の練習や意識づけで安定して積み上げていくことができます。つまり、体のキレが多少悪くても、頭をフル回転させることでカバーできる部分が非常に大きいのです。だからこそ、走塁は最も安定してチームに貢献できる、頼れる武器となり得るのです。

強いチームに共通する「走塁への意識」

少年野球の試合を観ていると、強いチームとそうでないチームの間には、ある明確な違いが見られます。それは、身体能力の差以上に「走塁への意識」の差です。

強いチームは、0.1秒の差でセーフかアウトかが決まる走塁の世界で、その僅かな差を生み出すための努力を怠りません。

- 相手ピッチャーの牽制が逸れたら、すかさず次の塁へ。

- キャッチャーがボールを少し弾いたら、躊躇なく進塁。

- 内野ゴロでも、一塁への全力疾走を絶対に諦めない。

このようなプレーがチーム全体で徹底されています。彼らは、相手のどんな小さなミスや怠慢なプレーも見逃しません。この「常に先の塁を狙う」という貪欲な姿勢が、相手バッテリーや野手に絶え間ないプレッシャーをかけ、さらなるミスを誘発し、得点に繋がっていくのです。

足が速い選手がいることはもちろん強みですが、それ以上にチーム全員が「走塁で点を取る」という共通認識を持っていること。それこそが、本当の強さの証明と言えるでしょう。

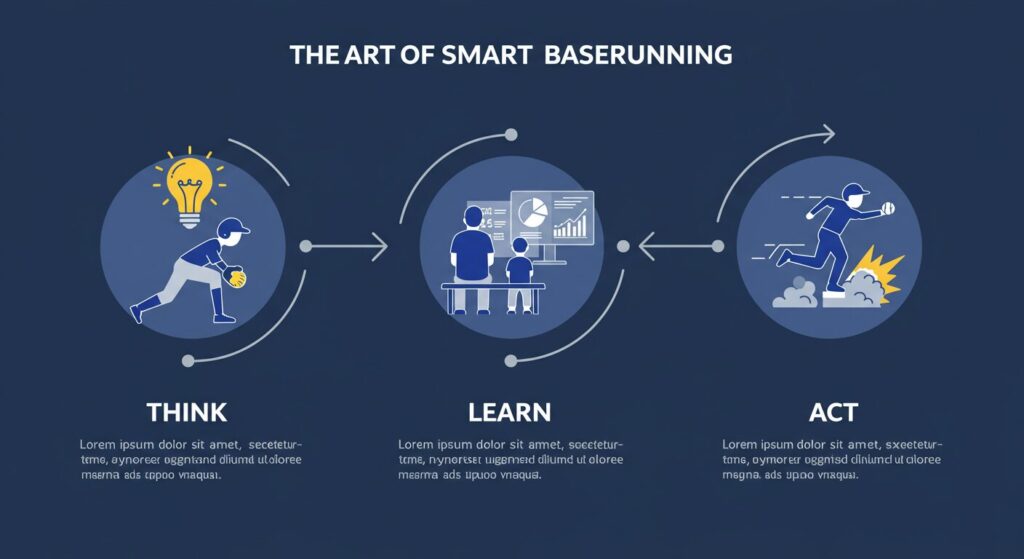

「考える走塁」を支える3つの柱:観察・準備・判断

では、どうすれば「考える走塁」を身につけることができるのでしょうか。その核心は、「観察」「準備」「判断」という3つの柱をバランス良く鍛えることにあります。これらは一見難しそうに聞こえますが、一つひとつ分解してみれば、少年野球の選手でも十分に実践できることばかりです。

柱① 観察力:相手を知り、隙を見抜く眼

優れた走者は、グラウンドの探偵です。あらゆる情報を見逃さず、相手の弱点や隙を探し出します。

試合前の情報収集(投手・捕手分析)

「考える走塁」は、試合が始まる前から始まっています。可能であれば、対戦相手の情報を事前に集めておきましょう。

- 投手分析:

- クイックモーションのタイム: 投手が投球モーションに入ってからキャッチャーミットにボールが収まるまでの時間。これが速い投手からの盗塁は難しくなります。

- 牽制の癖: セットポジションに入ってから牽制球を投げるまでの間(ま)は一定か?首の動きや目線に特徴はないか?特定のランナーにだけ執拗に牽制してくるか?

- フォームの特徴: 足を高く上げる投手か、すり足気味の投手か。フォームが大きい投手は、その分モーションを盗みやすくなります。

- 捕手分析:

- セカンド送球タイム: 捕球から二塁手が捕るまでのタイム。これが速いか遅いかで、盗塁の難易度は大きく変わります。

- 肩の強さとコントロール: 送球が正確か、逸れることが多いか。

- 捕球技術: ボールを後ろに逸らす(パスボール)ことが多いか。

これらの情報を頭に入れておくだけで、「このピッチャーならスタートを切りやすい」「このキャッチャーなら無理は禁物だ」といった、プレーの指針を持つことができます。

塁上でのリアルタイム分析(守備位置、投手の癖)

走者として塁に出たら、そこは情報収集の最前線です。休む暇はありません。

- 守備位置の確認:

- 内野手は定位置か、前に来ているか(バント警戒)、後ろに下がっているか(長打警戒)?

- 外野手は深く守っているか、浅く守っているか?肩は強そうか?

- これらの情報から、ゴロやフライが飛んだ際に、どこまで進めるかを予測します。

- 投手の観察:

- 試合前の分析に加え、リアルタイムで癖を探します。あえて牽制をもらうことで、投手の焦りや特徴を引き出すことも有効な手段です。「牽制をもらうのは、相手の情報を盗むチャンス」と捉えましょう。

- セットポジションに入った時のグラブの位置、肩の傾き、目線など、投球動作に入る直前の小さな変化を見抜くことが、絶妙なスタートに繋がります。

柱② 準備力:プレーが始まる前に勝負は決まっている

優れた走者は、未来の予言者でもあります。次に起こりうるプレーを予測し、万全の準備を整えています。

次のプレーを予測するシミュレーション思考

塁上にいる間、ただ漠然と立っているだけではいけません。常に「もしこうなったら、こう動く」というシミュレーションを頭の中で繰り返します。

- 無死一塁、バッターは右打者:

- 「右方向へのゴロなら、セカンドが捕ってファーストに投げる。その間に自分は三塁を狙えるかもしれない」

- 「ヒットエンドランのサインが出たら、投球と同時にスタートだ」

- 「バントの可能性もある。打球が転がる方向を瞬時に見て判断しよう」

- 一死三塁、バッターは左打者:

- 「内野ゴロなら、バックホームの可能性がある。打球の強さを見て、ゴーかストップか判断する」

- 「浅い外野フライならタッチアップは難しいが、もし外野手が捕球にもたついたら…」

- 「スクイズのサインも考えられる。心の準備をしておこう」

このように、あらゆる可能性を想定しておくことで、いざプレーが起こった時に迷いがなくなり、コンマ1秒の判断の遅れを防ぐことができます。

「一歩目の差」を生み出す意識

走塁における勝負の多くは、スタートからの一歩目で決まります。この一歩目を鋭く踏み出すための準備が欠かせません。その一つが、後述する「第2リード(セカンドリード)」です。投手が投球動作に入った瞬間に、リードをさらに数歩広げる動きです。

この動きを全ての投球で習慣化することで、

- 打球が飛んだ際の反応が早くなる

- ボテボテの内野ゴロでも、次の塁を陥れる可能性が高まる

- 相手バッテリーに「何かしてくるぞ」というプレッシャーを与え続けられる

といったメリットが生まれます。この「一歩の差」を積み重ねる意識が、チーム全体の走塁力を底上げします。

柱③ 判断力:一瞬で最適解を導き出す力

観察と準備によって集めた情報を元に、最終的なアクションを決定するのが「判断力」です。これは、最も経験が求められる部分かもしれません。

進む、止まる、戻るの意思決定

打球が飛んだ瞬間、走者は無数の選択肢の中から最適解を選ばなくてはなりません。

- 打球判断:

- ゴロか、フライか、ライナーか?

- 打球の方向と速さは?

- 野手の正面か、間を抜けるか?

- 特にライナー性の打球は、安易に飛び出すとダブルプレーの危険性が高いため、一度止まって打球の行方を確認する判断が重要です。

- 状況判断:

- アウトカウント、点差、イニング、次のバッターは誰か?

- 例えば、2アウトならゴロでもフライでも全力で次の塁へ向かうのが基本ですが、0アウトや1アウトでは状況が大きく異なります。

- 無理に進塁を試みてアウトになるリスクと、進塁して得点のチャンスを広げるリターンを、瞬時に天秤にかける必要があります。

ランナーコーチとの連携と最終判断

三塁や一塁に立つランナーコーチは、走者にとって非常に重要な「第二の眼」です。走者からは見えないボールの行方や守備の動きを指示してくれます。

しかし、忘れてはならないのは、最終的な判断を下すのは、あくまで走者自身であるということです。コーチの指示は重要な参考情報ですが、それに100%従うのではなく、自分自身の目で見た状況と合わせて最終決定を下す意識を持つことが大切です。この自立した判断力が、本当に優れた走者を育てます。

少年野球から始める!「盗塁」を成功させる技術の分解

「考える走塁」の象徴とも言えるプレーが「盗塁」です。これもまた、足の速さだけで決まるものではありません。リード、スタート、スライディングという3つの技術を分解し、それぞれを磨き上げることで、成功率は劇的に向上します。

リードの基本:有利な状況を作り出すための第一歩

リードは、次の塁への距離を物理的に縮め、相手バッテリーに精神的なプレッシャーを与えるための、極めて重要な準備段階です。

リードの目的と適切な幅

リードの主な目的は2つです。

- 進塁・盗塁の可能性向上: 次の塁に少しでも近づく。

- 相手投手へのプレッシャー: 投手に「走るぞ」と意識させ、集中力を削ぐ。

リードの幅に絶対的な正解はありませんが、一般的には3.5m(子供の歩幅で約5歩)程度が目安とされます。最も大切なのは、練習を通じて、牽制球が来ても慌てずに帰塁できる「セーフティーリード」の距離を、選手自身が体で覚えることです。

投手から大きく見える立ち位置のコツ

同じリード幅でも、立ち位置を工夫することで、投手に与えるプレッシャーは変わります。

ベースを結んだ直線上、もしくは少しだけ後方(ファールグラウンド側)に立つのが基本です。後方に立つと、投手からの見た目の距離が遠くなり、リードが大きく見える効果があります。また、帰塁やスタートの際に体の向きを変えやすく、スムーズな動き出しに繋がるというメリットもあります。

常に一定を保つべき姿勢と重心

リード時の構えは非常に重要です。キャッチャーに見抜かれないよう、盗塁を狙う時もそうでない時も、常に同じ姿勢を保つことを心がけましょう。

- 重心: どっしりと低く保ち、リラックスして構えます。

- 体重のかけ方: 両足に均等に「50:50」でかけるのが基本です。これにより、スタートと帰塁、どちらにも素早く反応できます。つま先やカカトに体重が偏りすぎないように注意しましょう。

- 足の置き方: スタートしやすいように、少しだけ進行方向側の足(一塁走者なら左足)を前に出す選手もいますが、まずは基本の平行なスタンスを身につけるのが良いでしょう。

スタートの極意:コンマ1秒を削り出す技術

プロ野球の盗塁王・金子侑司選手も「スタートが一番大切」と語るように、盗塁の成否の8割はスタートで決まると言っても過言ではありません。

投手の癖を見抜くタイミングの計り方

最高のスタートを切るには、投手が投球モーションに入り、「もう牽制はない」と判断した瞬間に走り出す必要があります。そのために、前述した「観察力」をフルに発揮します。

- セットポジションに入った時の目線

- 肩の微妙な動き

- 自由な足(右投手なら左足)が動き出す瞬間

これらの「予備動作」を見抜くことが、成功への最大の近道です。

鋭い一歩目を生み出す体の使い方

タイミングを掴んだら、次は体をどう動かすかです。

スタートの際は、地面を力強く蹴り、爆発的な推進力を生み出すイメージを持ちます。特に、進行方向と逆側の足(一塁走者なら右足)で地面を強く押し出すことが、鋭い第一歩に繋がります。

プロの選手の中には、右足を少しだけ後ろに引いてから左足を出すクロスオーバーステップを使う選手もいますが、まずはシンプルに体を前に押し出す感覚を養いましょう。

スライディング:安全かつ素早く塁に到達する

最後の関門がスライディングです。目的は、野手のタッチをかいくぐり、勢いを殺さずに安全にベースに到達することです。

基本的なスライディングの種類と注意点

少年野球では、まず安全なスライディングを身につけることが最優先です。

- ストレートスライディング(足からのスライディング): 最も基本的な形。ベースに向かってまっすぐ滑り込みます。お尻から滑るイメージで、足がベースに引っかからないように注意します。

- ヘッドスライディング: プロ野球でよく見られますが、突き指や肩の脱臼など怪我のリスクが高いため、少年野球では積極的には推奨されません。指導する際は、細心の注意が必要です。

怪我を防ぐための指導ポイント

スライディング練習は、必ず柔らかいマットの上や、湿らせた土の上など、安全な環境で行いましょう。いきなり試合でやらせるのは非常に危険です。

指導者は、正しいフォームを繰り返し見せ、選手の恐怖心を取り除きながら、段階的に指導することが求められます。

「判断力」を飛躍させる!親子でできる実践的練習メニュー

ここまで理論的な話が続きましたが、ここからは具体的な練習方法です。「考える走塁」は、座学だけでは身につきません。実戦に近い状況を繰り返し体験することで、初めて血肉となります。親子で楽しみながらできるメニューもたくさんありますので、ぜひ試してみてください。

走塁の基礎を固める基本ドリル

まずは、全ての走塁の土台となる「全力疾走」を体に染み込ませます。

全力疾走を習慣化するベースランニング

単純ですが、最も重要な練習です。

- タイム計測: ホームから一塁、一塁から二塁、ベース一周など、様々な区間のタイムを計測します。自分のタイムを知ることで、「もっと速く!」という意識が芽生えます。タイムが縮まれば、それが最高のモチベーションになります。

- ベースの踏み方: スピードを落とさずにベースを回るには、ベースの内側の角を足で蹴るように踏むのがコツです。これを意識するだけで、ベースランニングのタイムは大きく変わります。

正しい走り方を身につけるフォーム指導

速く走るためには、正しいフォームが不可欠です。野球未経験のパパさんでも、以下の3つのポイントをチェックしてあげましょう。

- 前傾姿勢を保つ: 体が起き上がるとブレーキがかかります。少し前に倒れるようなイメージで走りましょう。

- 顎を引き締める: 顎が上がると、体全体のバランスが崩れます。

- 腕を大きく振る: 腕の振りが、足の回転を助けます。肘をしっかり曲げ、前後に大きく振りましょう。

状況判断をシミュレーションする練習

実戦での判断力を養うには、シミュレーション練習が最も効果的です。

第2リード(セカンドリード)の徹底

これは、どんな練習でも取り入れられる習慣づけです。投手がボールを投げるたびに、全ての走者が第2リードを行うことを徹底させます。最初は面倒に感じるかもしれませんが、これが無意識にできるようになれば、チームの走塁レベルは格段に上がります。

ランナー付きノックで実戦経験を積む

守備をつけて、ノッカーが様々な打球を打ち、その状況に応じて走塁させる練習です。

- タッチアップ

- ヒットエンドラン

- ゴロゴー、ハーフウェイ

- ダブルプレー崩しの走塁

など、試合で起こりうるあらゆるプレーを想定して行います。

強豪チームとして知られる江戸崎ボーイズでは、上級生の試合形式ノックに、あえて低学年の選手を走者として参加させるそうです。判断が難しい場面を数多く経験させることが、最高の学びになるという考え方です。

様々なケースを想定したシチュエーション練習

「一死一塁」「無死二三塁」など、具体的な場面を設定し、その状況で走者はどう動くべきかを考えさせ、プレーさせる練習です。

「この場面で、なぜその判断をしたの?」と選手に問いかけ、自分の言葉で説明させることで、思考力はさらに深まります。

家庭でできる!ゲーム感覚トレーニング

チーム練習だけでなく、家庭でのちょっとした時間も、最高のトレーニングの場になります。大切なのは「訓練」ではなく「遊び」の延長として取り入れることです。

スタートダッシュ&反応ゲーム

公園などの広い場所で、親子で競争です。

- 「赤信号・青信号」ゲーム: パパが背中を向けて「青信号」と言ったらスタート、「赤信号」と言ったらストップ。合図に合わせてスタートやストップを繰り返すことで、楽しみながら反応速度やボディコントロールを養えます。

- 音や合図に反応する練習: 手を叩いた瞬間にスタート、帽子を脱いだらスタートなど、視覚や聴覚の様々な合図に反応する練習も効果的です。

体幹をトレーニングする楽しい遊び

安定した走りは、強い体幹から生まれます。

- 動物の真似っこ: クマ歩きやワニ歩きなど、動物の動きを真似て競争する遊びは、楽しみながら全身の筋肉と体幹を鍛えるのに最適です。

- 片足立ち競争: どちらが長く片足で立っていられるか競争。バランス感覚を養います。

鬼ごっこ形式で敏捷性と判断力を養う

鬼ごっこは、走塁に必要な要素が詰まった最高のトレーニングです。

- 急な方向転換(敏捷性)

- 相手の動きを読む(判断力)

- トップスピードと緩急の使い分け(瞬発力)

これらを、子供は夢中になって遊びながら、自然と身につけることができます。

指導者・保護者の役割:「考える力」を育む環境づくり

ここまで選手の技術や思考について述べてきましたが、選手の「考える力」を本当に育むためには、周りの大人、つまり指導者と保護者のアプローチが決定的に重要になります。

「怒声・罵声のないグラウンド」が才能を伸ばす

元プロ野球選手の前田幸長氏が設立した「都筑中央ボーイズ」では、指導者の怒声や暴言を厳禁にしているそうです。なぜなら、選手が萎縮するような環境では、積極的なチャレンジや自由な思考は絶対に生まれないからです。

走塁ミスをした選手に対して、「何やってんだ!」と感情的に怒鳴りつけるのは簡単です。しかし、それでは選手は「また怒られるから、無理な走塁はやめよう」と消極的になるだけです。

大切なのは、なぜそのプレーが良くなかったのかを、選手の目線に立って、理論的に、そして冷静に説明し、「次はどうすれば良くなるか」を選手自身に考えさせることです。

失敗を許容する文化の醸成

「考える走塁」には、必ずリスクが伴います。時には、積極果敢に次の塁を狙った結果、アウトになってしまうこともあるでしょう。

ここで大人がどう反応するかが、選手の未来を決めます。

挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、「ナイスチャレンジ!」「良い判断だったぞ!」と、その勇気と積極性をまずは称賛してあげてください。その上で、「でも、相手の外野手は肩が良かったから、もう少しだけ打球判断を慎重にできたらもっと良かったね」と一緒に振り返る。

失敗を恐れずに挑戦できる。そんな心理的安全性が確保された環境こそが、選手の創造性やチャレンジ精神を育む土壌となるのです。

目先の勝利より長期的な成長を(勝利至上主義からの脱却)

特に小学生年代では、目先の試合の勝利にこだわるあまり、指導者が全てのプレーを指示し、選手を駒のように動かしてしまう「勝利至上主義」に陥りがちです。

しかし、本当に大切なのは、この年代で選手の「野球の土台」を築くことです。

セレクションを行わず、様々なレベルの選手を受け入れ、一人ひとりの成長段階に合わせて丁寧に指導すること。サインに頼りすぎず、選手自身に考えさせる「ノーサイン野球」の時間を作ること。

こうした長期的な視点に立った指導が、選手の可能性を最大限に引き出すことに繋がります。

親がすべきは「褒めて伸ばす」サポート

では、私たち保護者はどう関われば良いのでしょうか。

技術的な指導はコーチに任せ、パパやママは最高のサポーターに徹するのが一番です。

- 努力のプロセスを褒める: 結果が出なくても、「あの難しい練習、毎日頑張ってるね!」「スタートの構えがすごくカッコよくなったよ!」と、努力の過程を具体的に褒めてあげましょう。

- 小さな成長を見逃さない: 「前より一歩目の踏み出しが速くなった気がする!」など、小さな変化に気づいて伝えてあげることが、子供の大きな自信になります。

- 一緒に考える: 「今日の試合のあの場面、どうして走ったの?」と、答えを求めるのではなく、子供の考えを聞いてあげる。親子でプロ野球中継を見ながら「今の走塁、すごいね!どうしてセーフになれたんだろう?」と一緒に考えるのも素晴らしいコミュニケーションです。

まとめ:「考える走塁」で野球が変わる、未来が変わる

甲子園を沸かせる好走塁の本質は、決して足の速さだけではありません。それは、観察・準備・判断という「考える力」と、それを実行する「技術」、そして何よりも「常に先の塁を狙う」という熱い意識が組み合わさった、知的なスポーツ芸術です。

そして、そのエッセンスは、少年野球の今この瞬間から、あなたの息子さんも身につけることができます。

- 走塁の本質を理解する: 足の速さコンプレックスを捨てる。

- 3つの柱を意識する: 観察・準備・判断のサイクルを回す。

- 基本技術を分解して磨く: リード・スタート・スライディングを徹底的に練習する。

- 実践的な練習を繰り返す: シミュレーションと反復で、思考を体に染み込ませる。

- 大人が環境を作る: 失敗を恐れず挑戦できる、心理的安全性を確保する。

「走塁は練習した分だけ、考えた分だけ、必ず上手くなる」。

この記事で紹介した練習法や考え方を、ぜひ親子で、そしてチームで試してみてください。足の速さに関係なく、グラウンドを頭脳で支配する。そんな新しい野球の楽しさが、きっと見つかるはずです。

そして、その経験は、野球の技術だけでなく、困難な状況で自ら考え、判断し、行動する力として、お子さんのこれからの人生にとって、かけがえのない財産となることでしょう。