【夏休み最終日でも間に合う!】少年野球パパの最終兵器!1日でできる自由研究アイデア5選&親の神サポート術

はじめに:夏休み最終盤、我が家の「宿題クライシス」は野球パパが救う!

夏休みも、もう終わり。リビングに漂う、なんとも言えない重たい空気。カレンダーの日付を二度見し、深くため息をつくママ。そして、食卓の向こうでご飯をかき込みながら、決してこちらと視線を合わせようとしない息子…。少年野球に明け暮れた家庭なら、一度は経験する光景ではないでしょうか。

この記事の要点を約7分間の音声でサクッと確認したいパパは、まずはこちらをお聞きください。 このピンチを親子で乗り越えるための、実践的なヒントが詰まっています。

遠征帰りの車で疲れ果てて眠る息子の寝顔を見ながら「宿題、大丈夫か?」と聞くと、「うん、たぶん…」という曖昧な返事。山積みになった泥だらけのユニフォームと、全く手つかずの学習ドリルの山との対比が、現実を突きつけてきます。

遠征帰りの車で疲れ果てて眠る息子の寝顔を見ながら「宿題、大丈夫か?」と聞くと、「うん、たぶん…」という曖昧な返事。山積みになった泥だらけのユニフォームと、全く手つかずの学習ドリルの山との対比が、現実を突きつけてきます。

「…あのさ、自由研究、まだ終わってないんだけど…」

その一言を皮切りに、家庭内クライシスレベルが一気に「ステージ5」へ移行。連日の猛暑の中での練習、週末の遠征、土日の試合。気づけば8月のカレンダーは最終週を指し、子供の夏休みの宿題、特にラスボスである「自由研究」が手つかずのまま放置されているという、絶望的な現実。

「野球ばっかりやってるからこうなるのよ!」「どうするのよ、明日が提出日じゃない!」

ママの雷が落ちる前に、いや、たとえ落ちた後でも、この混沌とした状況を収拾できる唯一の存在がいます。そう、あなた、野球パパです。普段は「練習のサポートはするけど、勉強はママに任せきり…」というパパも多いかもしれません。しかし、この緊急事態は、父親としての真価が問われる絶好の機会です。

大丈夫。今からでも、挽回できます。この記事は、単なる自由研究のテーマ集ではありません。土壇場に追い込まれた少年野球ファミリーを救うための、1日で自由研究を完成させ、かつ親子の絆を劇的に深め、さらには家庭の平和を取り戻すための具体的な「実行マニュアル」です。さあ、今こそパパの出番です!采配を振るい、この試合を勝利に導きましょう!

最短1日で完了!駆け込み自由研究の鉄板スケジュール

時間がありません。まず最初に、親子で共有すべきマインドセットは「完璧を目指さない。完成を目指す」です。80点の出来でも、提出できなければ0点。まずは「形にして提出すること」を絶対的なゴールに設定し、以下のスケジュールに沿って、親子でプロジェクトを始動してください。

午前(2.5〜3時間):準備と実験のゴールデンタイム

- 30分:【作戦会議】テーマ選定と仮説づくり

- この記事で紹介するアイデア5選を子供に見せ、「どれが一番面白そう?」「これならできそうじゃない?」と問いかけ、子供自身に選ばせます。主導権は子供にあると認識させることが、やる気を引き出す第一歩です。

- テーマが決まったら、「これって、どうなると思う?」と仮説を立てさせます。「回転をかけると曲がると思う。だってプロ野球選手もそうだから」のような単純なもので十分です。

- 30分:【装備調達】準備物の洗い出しと役割分担

- 「家にあるものだけでやる」を鉄則に、必要なものをリストアップ。親子で宝探しのように家の中を探し回ります。メジャーがなければ30cm定規で何度も測る、的がなければ段ボールに丸を描くなど、代替案を考える創造性も試されます。

- 「息子:計測係」「パパ:撮影・記録係」など、役割を明確にしましょう。

- 90分:【実戦】実験・観察・計測

- 研究のクライマックス。最も集中力が必要な時間です。スマホでの動画・写真撮影は絶対に忘れないでください。これが後で「動かぬ証拠」となり、まとめ作業の時間を劇的に短縮します。計測中の写真、メモ用紙、使った道具などを一緒に写し込むと、レポートの信憑性が格段に上がります。

午後(2.5〜3時間):データ整理と考察

- 60分:【スコア集計】データ整理とグラフ作成

- 計測した数値を大きな紙に書き出し、平均値を計算します。「5回中、一番良かった記録は?」「平均するとどうなった?」と一緒に確認します。

- グラフは手書きの棒グラフで十分。Excelを使う時間はありません。大切なのは、数字の羅列を「パッと見てわかる形」にすることです。

- 60分:【勝利監督インタビュー】考察・感想のドラフト作成

- パパがインタビュアーになりきり、「やってみてどうだった?」「一番大変だったのはどこ?」「最初に予想した通りだった?」と子供に質問します。子供が答えた言葉を、そのまま箇条書きでメモしていきましょう。これが「考察」と「感想」の骨子になります。

- 30分:【証拠固め】写真の印刷 or PDF化

- スマホで撮った写真の中から、ベストショットを3〜5枚選び、印刷して貼り付けます。プリンターがなければ、後述するスマホのスキャン機能でレポートごとPDF化する手もあります(学校の提出形式は要確認)。

夜(1〜2時間):仕上げと最終確認

- 60分:【ウイニングラン】清書と仕上げ

- 午後に作ったドラフトと整理したデータを見ながら、模造紙やレポート用紙に清書します。子供の字が拙くても問題ありません。タイトルはマジックで大きく、元気な字で書かせましょう。

- 30分:【最終チェックとグラウンド整備】確認と片付け

- 後述のチェックリストを使い、提出物として不備がないかを親子で最終確認。使った道具は「お疲れ様!」と声をかけながら一緒に片付け、「やりきった感」を共有し、ミッションコンプリートです。

家にあるモノ+スマホで完結!1日でできる野球ネタ自由研究アイデア5選

ここからは、特別な買い出し不要で、今すぐ始められる具体的なテーマを紹介します。安全に最大限配慮し、室内でできる代替案も参考にしてください。各テーマに「発展研究」のヒントも載せているので、高学年のお子さんや、もう少し時間がある場合は挑戦してみてください。

1. ボールの回転で軌道は変わる?「回転の見える化」実験

- ねらい:回転の有無や量が、ボールの軌道にどう影響するかを目に見える形で記録します。野球の変化球の第一歩を科学的に探求します。

- 材料:ビニールテープやマジックで印をつけたボール(室内なら新聞紙を丸めたボールやスポンジボール)、スマホ(スロー撮影モード必須)、壁や段ボールの的、メジャー

- 実験手順(室内版)

- ボールに白いビニールテープを一直線に貼り、回転が見やすいようにマーキングします。

- 壁の的に向かって、一定の距離(1.5〜2m)から同じくらいの力で投げます。親子で役割分担し、一方が投げ、もう一方が撮影するとスムーズです。

- 「できるだけ回転をかける投げ方(指で強く弾く)」と「回転をかけないナックルのような投げ方(指を立てて押し出す)」で各5回ずつ試します。

- スマホのスローモードで撮影した動画を見返し、ボールが的に当たるまでの回転数を数えます。「1回転、2回転…」と声に出して数えましょう。

- 的の中心からどれだけズレたかを、床に貼ったマスキングテープなどで記録し、メジャーで距離を測ります。

- パパのうんちくコーナー(科学的背景)

「なんで回転すると曲がるか知ってるか?これは『マグヌス効果』っていうんだ。回転するボールが空気を巻き込むことで、ボールの上下(または左右)で空気の流れる速さが変わる。速く流れる方は気圧が低く、遅く流れる方は気圧が高くなる。この気圧の差がボールを押して、軌道を曲げているんだ。飛行機の翼が浮くのと同じ原理だよ。」 - まとめのキーフレーズ:「回転をかけた方が、平均〇〇cmズレが大きかった。これはボールが回転することで空気の力を受けて軌道が変わる『マグヌス効果』という現象らしい。プロ野球選手が投げるすごい変化球も、この原理の応用だとわかった。」

- 発展研究(高学年向け)

- 縫い目の向きを変えて投げてみる(フォーシームとツーシーム)。回転数は同じでも、縫い目の向きで空気抵抗が変わり、微妙な変化が生まれるかを観察する。

- ボールの材質を変えてみる(軟式球、硬式球、スポンジボールなど)。材質による空気抵抗や重さの違いが、回転の効果にどう影響するかを比較する。

2. 打球の角度で飛距離は変わる?「最強の打ち上げ角度」探し

- ねらい:ホームランが出やすい角度があるように、打ち出す角度によってボールの飛距離がどう変わるのかを検証します。

- 材料:軽いバット(なければ新聞紙を丸めた棒)、ウレタンボールや丸めた新聞紙、メジャー、スマホ

- 実験手順(室内廊下版)

- 廊下の端から、3つのスイング角度(ゴロを打つような低い弾道、ライナー性の真横、フライを上げるような高い弾道)を意識して軽く打ちます。

- 各角度で5回ずつ打ち、ボールが最初に着地した位置までの距離を測ります。

- 角度の目安は、パパがスマホで真横から撮影して確認します。「ひざの高さ」「お腹の高さ」「肩の高さ」といったざっくりした分類で記録すれば十分です。

- パパのうんちくコーナー(科学的背景)

「一番遠くまで飛ぶ角度は、実は45度って言われているんだ。でもこれは空気抵抗がない場合の話。野球のボールみたいに空気抵抗が大きいと、もう少し低い30〜35度くらいが一番飛ぶと言われている。高く上げすぎると、ボールは真上に上がってしまって、前に進む力が弱くなる。逆に低すぎると、すぐに地面に着いちゃう。そのちょうどいいバランスを見つけるのが、ホームランバッターのすごい技術なんだ。」 - まとめのキーフレーズ:「ライナー性の『中くらいの角度』が平均〇〇cmで一番飛んだ。高く上げすぎると、上にばかり飛んで前に進む力が弱くなることがわかった。ホームランを打つには、ただ強く振るだけでなく、最適な角度で打ち返す技術が必要だと感じた。」

- 発展研究(高学年向け)

- バットの当てる場所を変えてみる(芯、根元、先端)。同じスイングでも、当たる場所によって飛距離や打球の質がどう変わるかを比較する。「芯で捉える」ことの重要性を科学的に検証する。

- 使うボールの重さを変えてみる(ピンポン玉、ウレタンボール、軟式球など)。同じスイングでも、ボールの重さが飛距離にどう影響するかを調べる。

3. 動画で球速測定!「コマ送り計算」に挑戦

- ねらい:物理の基本である「速度=距離÷時間」を、自分の投球で実践的に学びます。スマホの機能を使えば、専用の機械がなくてもおおよその球速が計算できます。

- 材料:スマホ(60fps以上のスロー撮影推奨)、メジャー、柔らかいボール、的になる座布団や壁

- 実験手順

- 投球距離を2mなど、キリが良く測りやすい距離に設定し、床にテープでマークします。

- 真横からスマホを三脚などで固定して動画を撮影します(ボールが手から離れた瞬間から、的に当たるまでがフレームに収まるように)。

- 動画編集アプリ(スマホ標準の機能で十分)のコマ送り機能で、ボールが手から離れたフレームから、的に当たったフレームまでの数を数えます。(例:60fps設定で24フレームかかった場合、かかった時間は 24 ÷ 60 = 0.4秒)

- 速度(m/s) = 距離(m) ÷ 時間(s) の公式で計算します。時速に換算(m/s × 3.6 = km/h)すると、よりリアルな数字になり、子供のテンションも上がります。

- パパのうんちくコーナー(科学的背景)

「fpsっていうのは『フレーム・パー・セカンド』の略で、1秒間に何枚の絵(フレーム)で動画が作られているかを示す単位なんだ。60fpsなら1秒間に60枚。だから、かかったフレーム数を60で割れば、かかった時間が秒単位で正確に計算できる。すごい技術だよな。これを使えば、プロ野球選手の球がどれだけ速いかも計算できるぞ。」 - まとめのキーフレーズ:「5回投げた平均速度は時速〇〇kmだった。一番速かったのは〇〇km/hで、その時のフォームはしっかり体重が前に乗っていた。速い球を投げるには、腕の振りだけでなく体全体を使うことが大切だとわかった。」

- 発展研究(高学年向け)

- フォームを変えて球速の変化を計測する(ワインドアップとクイックモーションなど)。どちらがより速い球を投げられるか、またコントロールにどんな影響があるかを比較する。

- リリースポイントの高さを変えてみる。オーバースローとサイドスローで、同じ力感で投げても球速に差が出るかを検証する。

4. 反発係数を探れ!「ボールの跳ね返り」テスト

- ねらい:地面の材質によって、ボールの跳ね返りの高さがどう変わるかを比較し、「反発」という科学的な現象を体感します。

- 材料:同じボール1個(軟式球が最適)、メジャー、壁に貼るための目盛り付きの紙、スマホ(動画撮影用)

- 実験手順

- 壁に目盛り付きの紙を貼り、一定の高さ(例:100cm)からボールを真下に、回転させずにそっと落とします。

- 跳ね返ったボールの最高到達点を、横から撮影した動画をスロー再生して正確に読み取ります。

- 床材をフローリング、カーペット、座布団の上、玄関のコンクリートなど、3種類以上変えて各3回ずつ実験し、平均値を求めます。

- パパのうんちくコーナー(科学的背景)

「ボールが跳ね返る力を『反発力』っていうんだけど、その度合いを示すのが『反発係数』だ。完全にエネルギーが跳ね返る(100cmから落として100cm跳ね返る)状態を1とすると、野球のボールはだいたい0.4くらい。つまり、40cmくらいしか跳ね返らない。そして、地面が柔らかいと、ボールがぶつかったエネルギーを地面が吸収しちゃうから、跳ね返る力が弱くなるんだ。」 - まとめのキーフレーズ:「一番高く跳ね返ったのはフローリングで平均〇〇cm。柔らかい座布団の上は、ボールの力を吸収してしまうので一番低かった。グラウンドの状態(土や芝)によって、ゴロの弾み方が全然違う理由がわかった。」

- 発展研究(高学年向け)

- ボールの種類を変えてみる(軟式球、硬式球、スーパーボール、ピンポン玉など)。同じ高さから落とした時、どのボールが一番反発係数が高いかを比較し、ランキングを作成する。

- ボールの温度を変えてみる(冷蔵庫で冷やしたボールと、手で温めたボール)。温度によってゴムの弾性が変わり、反発力に影響が出るかを検証する。

5. 愛用のグラブの手入れで捕球音は変わるか?

- ねらい:グラブの手入れという日常的な行為が、捕球のしやすさや音という具体的な結果にどう結びつくかを記録し、道具を大切にする心を育みます。

- 材料:子供のグラブ、保革オイルやクリーム、柔らかいボール、スマホ(音声録音アプリや騒音計アプリ)

- 実験手順

- 手入れをする前に、親子で10回キャッチボールをし、「パン!」という捕球音を録音します。捕球のしやすさを「すごく捕りやすい(5)」から「ポロポロ落とす(1)」まで、5段階で自己評価させます。

- パパが正しい手入れの方法を教えながら、親子で一緒に、ブラシで汚れを落とし、固く絞った布で拭き、オイルを薄く塗り込み、最後に乾いた布で磨き上げます。

- 手入れ後、再度同じように10回キャッチボールをして音を録音し、捕りやすさを評価します。スマホの騒音計アプリを使えば、音の大きさをデシベル(dB)という客観的な数値で比較することもできます。

- パパのうんちくコーナー(科学的背景)

「グラブの革も、人間の肌と一緒で乾燥するとカサカサになって硬くなるんだ。オイルを塗ってあげることで、革に適度な油分と水分が補給されて、しなやかさが戻る。そうすると、ボールが当たった時の衝撃をグラブ全体で吸収できるようになって、弾かずにポケットに収まりやすくなる。だから『良い音』がするようになるんだ。」 - まとめのキーフレーズ:「手入れをした後は、捕球音が『バスッ』という鈍い音から『パァン!』という乾いた音に変わった。捕りやすさの評価も3から5に上がり、一度もボールを落とさなかった。道具を大切にすることが、良いプレーに直接つながることがわかった。」

- 発展研究(高学年向け)

- オイルの種類を変えてみる(固形、液体、スプレーなど)。オイルの種類によって、仕上がりの柔らかさや重さ、音にどんな違いが出るかを比較する。

- 手入れの頻度と効果の関係を長期的に観察する(これは1日では無理なので、日記形式の追加研究として提案)。1週間毎日手入れした場合と、1週間放置した場合で、革の状態がどう変わるかを写真で記録する。

時間がないときほど効く!野球パパの「神サポート術」7つの心得

緊急事態において、親の関わり方ひとつで子供のパフォーマンスは劇的に変わります。以下の心得を胸に、最強のサポート役に徹しましょう。

- 司令塔はパパ、主役は子供と心得るべし

パパの役割は、プロジェクトマネージャーです。全体のスケジュールを管理し、技術的なサポート(撮影や計測)を行い、安全を確保する。しかし、研究のテーマを決め、仮説を立て、結果から何を感じるかという「思考」の部分は、必ず子供自身にやらせます。「こう書け」と指示するのではなく、「君はどう思った?」と問いかけ、子供の中から出てくる言葉を辛抱強く待ちましょう。 - 「あるものでやる」と腹を括るべし

「完璧な材料がないからできない」は、時間がない状況では最大の敵です。ホームセンターに走る1時間を、実験やまとめの時間に充てましょう。メジャーがなければ30cm定規で何度も測る、的がなければ段ボールにマジックで円を描く。この「工夫する力」こそ、子供に見せたい大人の姿です。 - 役割分担を明確にするべし

曖昧なまま始めると、親子でイライラが募ります。最初に「やることリスト」を作り、タスクを分担しましょう。- 低学年の場合:子「ボールに印をつける係」「数を数える係」、パパ「撮影係」「記録係」

- 高学年の場合:子「データ記録・計算係」、パパ「実験環境の設営・安全管理係」

そして、忘れてはならないのがママの役割。「最後の誤字脱字チェックと、レポートのキレイさ確認は、ママ監督にお願いしよう!」と最初に伝えておくことで、ママをプロジェクトに巻き込み、孤立させない配慮が重要です。

- 「教える」のではなく「質問する」べし

親が答えを教えてしまっては、それは子供の研究になりません。良いサポートとは、良い質問をすることです。- 悪い質問:「回転をかけると曲がるんだよね?」→(答えがYes/Noで終わり、思考が止まる)

- 良い質問:「回転をかけると、ボールはどうなると思う? なんでそう思う?」→(子供が自分の言葉で理由を考えるきっかけになる)

- すべての過程を「証拠」として撮影すべし

スマホのカメラは最強の記録ツールです。計測中の真剣な表情、うまくいかなくて悩む姿、道具を並べた写真、手書きのメモ、グラフを作成している様子、片付けの風景まで。これら全てが、レポートのページを埋め、努力の過程を伝える貴重な素材になります。 - 失敗すら「最高のデータ」と捉えるべし

「思った通りにならなかった」「仮説と全然違う結果になった」。これこそ自由研究の醍醐味です。「なんで仮説と違ったんだろう?」と親子で考えるプロセスこそが「考察」そのものです。「風が強かったからかな?」「投げ方が安定しなかったからかも」といった「失敗の原因分析」が書ければ、レポートの評価はむしろ上がります。 - 子供の「できた!」を全力で承認(ほめる)すべし

「平均値、計算できたじゃん!すごい!」「そのグラフ、すごく分かりやすいよ!」「その感想、パパも同じこと思った!」など、プロセスの一つひとつを具体的に褒めましょう。追い詰められた状況でやり遂げたという達成感が、子供の自己肯定感を大きく育てます。

【最重要ミッション】ママの機嫌を回復せよ!リアルな家庭内火消し術

自由研究が形になり、提出の目処が立っても、まだ本当の戦いは終わっていません。この事態を招いた根本原因を断ち切り、家庭の平和と信頼を完全に取り戻すためのミッションが残っています。

今夜実行すべき火消し3点セット

- 徹底的な状況報告(ホウレンソウ)

「今、実験が終わってデータ整理中。あと30分でまとめに入れそう。夕食までには一旦終わらせるね」。ママが一番不安なのは「本当に終わるのか?」という進捗状況です。こまめに、具体的に報告することで、「コントロールできている」という安心感を与えましょう。 - 物理的な責任の引き受け

「研究が終わったら、リビングの片付けは全部パパが責任持ってやるから!」「今夜の食器洗いもやるよ!」。言葉だけでなく、具体的な行動で「自分も当事者である」という姿勢を見せることが、ママの怒りの炎を鎮火させる最も効果的な方法です。 - 明確な期限のコミットメント

「明日の朝7時には、いつでも提出できる完璧な状態にして、君に最終チェックをお願いします」。最終的なゴールと、ママへの敬意を示すことで、この共同プロジェクトを締めくくります。

二度とクライシスを起こさないための再発防止策

この貴重な失敗体験を教訓に、9月からは家族で「宿題マネジメントシステム」を構築しましょう。

- 週次ミーティングの導入:練習がない月曜の夜10分間を「宿題進捗と週末の予定確認タイム」としてカレンダーに固定で入れます。

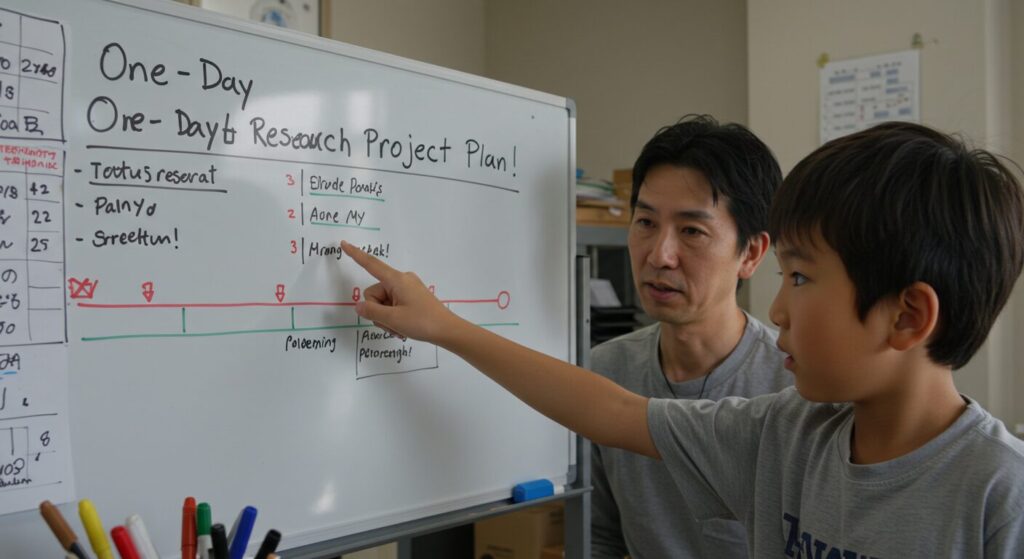

- スケジュールの“見える化”:リビングのホワイトボードや共有カレンダーアプリ(Googleカレンダーなど)に、野球の予定と宿題の提出期限を両方書き込み、全員が見える状態にします。

- 子供からの自主報告を促す仕組み:週末の練習前に「今週の宿題の進捗はどう?」と聞く習慣をつけ、「終わった」「あと半分」など、子供自身の口から報告させることが自己管理能力を育てます。

ピンチをチャンスに!宿題は“敵”じゃない、親子の絆を深める共通プロジェクト

普段、野球のサポートといえば送迎や応援、練習の手伝いが中心かもしれません。そこでは、パパは「支援者」、子供は「選手」という役割分担が明確です。しかし、夏休みの宿題という土俵では、その関係が大きく変わります。

パパが「プロジェクトリーダー」になり、子供が「研究員」になる。一緒に仮説を立て、実験し、頭を悩ませ、時には失敗し、そして乗り越える。この一連の「知的な共同作業」は、試合の勝ち負けとは全く違う種類の達成感と、深い共感、そして強固な信頼関係を生み出します。

この体験を通して、子供は「野球以外の場面でも、パパは頼りになるすごい存在だ」と再認識するはずです。そしてパパ自身も、普段は見えない子供の思考のプロセスや、意外な集中力、ユニークな発想に触れることができる、またとない機会なのです。

まとめ:この夏の最高の思い出は「親子で乗り越えた宿題」だ!

夏休み最終盤の「宿題終わってない!」という絶望的な状況。それは、多くの少年野球家庭が一度は通る試練の道かもしれません。しかし、この最大のピンチは、野球パパの段取り力、知識、そして何よりも子供への愛情を最大限に発揮できる、最高のチャンスです。

時間がなくても、完璧な材料がなくても、焦る必要はありません。大切なのは、親子で同じ目標に向かって協力し、最後までやり遂げること。適切なテーマを選び、役割を分担し、一つのチームとしてこのプロジェクトを乗り越えれば、自由研究はたった1日で立派な「作品」に仕上がります。

そして、完成したレポート以上に価値があるのは、親子で頭を突き合わせ、夜遅くまで一緒に一つのことを成し遂げたという、かけがえのない経験そのものです。きっと数年後、笑いながら「あの時、夏休みの最終日に徹夜して自由研究やったよな!」と語り合える、最高の夏の思い出になるはずです。

さあ、今夜は親子で最高のチームプレーを見せてやりましょう!