「少年野球、本当に子どものため?」親のエゴと向き合い、親子で心から野球を楽しむための本質的思考

「ナイスバッティング!」

わが子の放った快音に、思わず立ち上がって叫んでしまう。その喜びは、何物にも代えがたいですよね。

でも、こんな瞬間はありませんか?

チャンスで三振した息子に、帰りの車で「なんであの球を振らないんだ!」と問い詰めてしまう。

他の子が活躍する姿を見て、「うちの子はなんで…」と焦りを感じてしまう。

良かれと思ってアドバイスしたのに、子どもの表情がどんどん曇っていく…。

「子どものために」と熱くなっているはずなのに、ふと我に返ると「これって、本当に子どものためなのかな…?」という、モヤモヤした気持ちが心をよぎる。

僕も、野球未経験ながら息子の少年野球にのめり込む一人の父親として、何度もそんな自己嫌悪と葛藤を繰り返してきました。その「勝ってほしい」という純粋な願いが、いつの間にか子どもの笑顔を奪うプレッシャー、つまり「親のエゴ」に変わってしまうのではないか、という恐れ。

この記事は、過去の僕と同じように悩んでいる、すべての少年野球パパに贈る、いわば「思考の整理ノート」です。

まずは、この記事の要点をまとめたこちらの音声(約7分)を聴いてみませんか?

家事や移動中の「ながら聴き」で、この記事があなたにとってどんな価値を持つか、サクッと掴んでいただけるはずです。

いかがでしたでしょうか。

この音声でお話ししたことは、この記事で伝えたいことの、ほんの入り口に過ぎません。

本文では、音声で触れた「親のエゴの正体」や「勝利至上主義の弊害」について、具体的なデータや心理学の知見を交えてさらに深く掘り下げています。

そして、明日からすぐに実践できる「最強サポーター」になるための思考法や具体的な声かけのテクニック、後悔しないチーム選びのチェックリストまで、あなたの悩みを具体的な行動に変えるためのヒントを、これでもかというほど詰め込みました。

野球を、親子の対立の種ではなく、最高のコミュニケーションツールへ。

勝利の喜び以上に、子どもの人間的成長という「本当の宝物」を見つける旅に、一緒に出かけませんか?

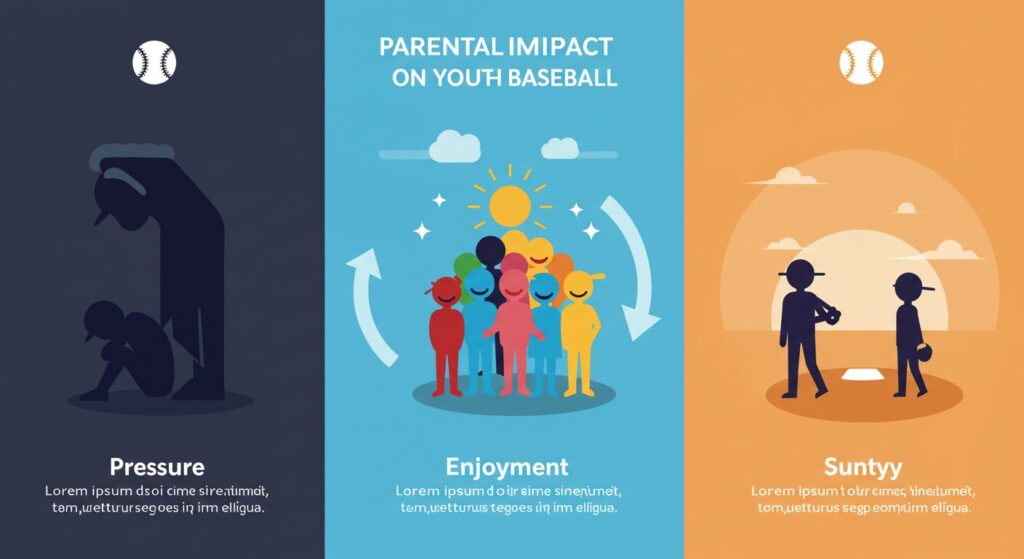

もしかして…?少年野球に潜む「親のエゴ」の正体

僕たち親が口にする「子どものため」という言葉は、魔法の言葉です。愛情深く、献身的な響きがあります。しかし、時にこの言葉は、僕たち自身の願望や期待を巧みに隠す「隠れみの」になってしまうことがあります。

「子どものため」が「自分のため」にすり替わる瞬間

少年野球の現場は、この「すり替わり」が非常に起きやすい場所です。なぜなら、子どもの活躍が、まるで自分の成功のように感じられるから。ヒットを打てば我がことのように喜び、エラーをすれば我がことのように悔しがる。この一体感こそが少年野球の醍醐味の一つですが、同時に危うさもはらんでいます。

特に、親自身が元野球経験者だった場合、自分が叶えられなかった夢、例えば「甲子園出場」や「プロ野球選手」といった目標を、無意識のうちにわが子に託してしまうことがあります。自分が経験した挫折を、子どもには味わわせたくない。自分を超える存在になってほしい。その願いが強すぎるあまり、子どもの自主性を尊重するのではなく、親の価値観や成功体験を一方的に押し付ける「指導」になってしまうのです。

これは、決して他人事ではありません。兄弟がいる家庭では、さらに複雑な問題に発展することもあります。要領が良く、すぐに結果を出すお兄ちゃんと、少し不器用な弟くん。親がお兄ちゃんばかりを褒め、「お前は練習しないからダメなんだ」と弟くんを責め立てる…。これはもはや指導ではなく、子どもの心を深く傷つける言葉の暴力です。子どもは親の期待に応えようと、自分の本当の気持ちを押し殺し、恐怖から親の望む返事を繰り返すようになってしまいます。

この「やらせている」という状況は、一度立ち止まって「親のエゴに、子どもが付き合ってくれているのかもしれない」と謙虚に捉え直す視点が必要なのかもしれません。

なぜ「勝たせたい」と思ってしまうのか?パパの心理メカニズム

では、なぜ僕たちはこれほどまでに「勝たせたい」という気持ちに駆られるのでしょうか。これは根性が曲がっているからとか、性格が悪いから、という単純な話ではありません。いくつかの心理的なメカニズムが働いていることが指摘されています。

1. 代理達成欲求 (Vicarious Achievement)

これは、親自身が過去に満たせなかった夢や目標を、子どもを通じて達成しようとする心理です。「自分ができなかったから、子どもには…」という気持ちがこれにあたります。子どもの成功を自分の成功と同一視し、強い満足感を得ようとします。

2. 社会的比較 (Social Comparison)

人間は、他人と比較することで自分の立ち位置を確認する生き物です。少年野球の場では、「〇〇くんの子は4番でエースなのに、うちの子は…」というように、他の子どもや他の家庭と自分の子ども・家庭を比較してしまいます。この比較によって、優越感や劣等感を抱き、わが子の「順位」を上げることで、親としての自己肯定感を保とうとするのです。

3. 認知的不協和 (Cognitive Dissonance)

少年野球のサポートは、正直に言ってかなり大変です。週末の送迎、高価な道具代、お茶当番、チーム運営の手伝い…。多大な時間、労力、お金を投資しています。この大きな負担(コスト)をかけた自分自身の行動を正当化するために、「これだけやっているんだから、勝ってくれなければ割に合わない」という心理が働きます。つまり、「勝利」という結果を求めることで、自分の行動の矛盾を解消しようとするのです。

脳科学的にも、応援するチームの勝利は自分の成功と同じように脳の報酬系(快感を感じる部分)を活性化させることがわかっています。だからこそ、僕たちは子どもの勝利に熱狂し、時にその主体性を忘れ、結果を求めてしまいやすいのです。

野球経験者パパと未経験パパ、それぞれのエゴの形

この「エゴ」は、パパの野球経験の有無によって、少し違った形で現れるように感じます。

- 野球経験者パパのエゴ:

- 形: 「俺の言う通りにすれば上手くなる」という技術指導型のエゴ。

- 特徴: 自分の成功体験や理論を押し付けがち。子どもの個性や感覚よりも、「正しいフォーム」や「セオリー」を優先する。試合中のプレーに対して、技術的なダメ出しが多くなる傾向がある。

- 野球未経験パパのエゴ:

- 形: 「とにかく頑張れ」「なんでできないんだ」という精神論・結果主義型のエゴ。

- 特徴: 技術的な指導ができない分、気合や根性、そして「勝利」という分かりやすい結果を求めてしまう。上手くいかない原因を「やる気がないから」「努力が足りないから」と結論づけがち。

どちらが良い悪いという話ではありません。僕のような未経験パパも、知識がないからこそ、純粋すぎるほど勝利を渇望し、子どもを追い詰めてしまう危険性をはらんでいるのです。大切なのは、自分の中にどんな形のエゴが芽生えやすいのかを自覚することです。

【自己診断】あなたのエゴ温度計、何度ですか?

少し、胸に手を当てて考えてみてください。以下の項目に、あなたはいくつ当てはまりますか?

□ 試合後、子どもの良かったプレーより、悪かったプレーについて話すことが多い。

□ 「なんで?」という言葉で、子どもを問い詰めてしまうことがある。

□ 他の子どもと自分の子どもを比べて、ため息をついたり、焦ったりする。

□ チームの勝利のために、子どもにポジションの我慢や自己犠牲を強いたことがある。

□ 子どもが「練習を休みたい」と言うと、イラッとしてしまう。

□ 練習や試合がない週末に、どこか物足りなさを感じる。

□ 野球の話題になると、つい自分が話の中心になってしまう。

□ 指導者の采配や方針に、心の中で(あるいは声に出して)不満を言うことがある。

□ 子どもが野球を辞めたら、自分の週末の楽しみがなくなると感じる。

□ 「子どものため」と言いながら、高価な道具を買い与えることに喜びを感じている。

もし、3つ以上当てはまったら、少し「エゴ温度」が上がり気味かもしれません。でも、落ち込まないでください。これは、あなたが子どもに無関心なのではなく、深く関わっている証拠でもあります。問題は、その熱量をどんな方向に使うか、なのです。

勝利至上主義が子どもから奪う、3つの大切なもの

親のエゴがチーム全体に広がり、「何をおいても勝つことがすべて」という空気が蔓延した状態。それが「勝利至上主義」です。この考え方は、短期的な勝利をもたらすかもしれませんが、その代償として、子どもたちから計り知れないほど大切なものを奪い去っていきます。

データで見る「野球離れ」の深刻な現実

まず、客観的な事実から見ていきましょう。今、日本の少年野球界は深刻な野球人口の減少に直面しています。これは、少子化のスピードをはるかに上回る勢いです。

| 年度 | 小学生(学童)の軟式野球チーム数 | 中学生の軟式野球部員数 | 主な出来事・背景 |

| 2010年 | 約14,824 チーム | 約307,053 人 | プロ野球の地上波中継がまだ多かった時代 |

| 2014年 | 約11,900 チーム(推定) | 約221,150 人 | 指導の厳格化、勝利至上主義への疑問がメディアで議論され始める |

| 2024年 | 約8,680 チーム | 約129,805 人 | 競技の多様化、保護者負担増、部活動の地域移行などが加速 |

(出典: 全日本軟式野球連盟、日本中学校体育連盟等のデータを基に作成)

この数字が意味するものは何でしょうか。学童チームはこの15年足らずで約6,000チームが消滅し、中学生の野球部員数は半分以下に激減しています。この背景には、サッカーやバスケなど他のスポーツの魅力向上、高価な用具代、そして見過ごすことのできない「保護者の過度な負担」や「勝利至上主義への敬遠」といった、野球界特有の問題が横たわっているのです。

「厳しい練習に耐えてこそ成長する」という時代は、終わりを告げました。子どもたちも親たちも、より「楽しく」「健やかに」スポーツと関われる環境を求めているのです。

弊害1:野球の「楽しさ」と「挑戦する心」

勝利至上主義のチームでは、監督やコーチの指示は絶対です。ミスは許されず、怒声が飛び交うことも少なくありません。このような環境で、子どもたちの心はどうなってしまうのでしょうか。

- 萎縮によるプレーの消極化: 失敗を恐れるあまり、思い切ったプレーができなくなります。「打て」のサインが出ても、三振が怖くてバットが振れない。エラーが怖くて、難しい打球に飛びつけない。野球は「失敗のスポーツ」と言われるのに、その失敗が許されないのです。

- 楽しさの喪失: 練習や試合に行くのが憂鬱になります。監督の顔色をうかがい、怒られないことだけが目的になってしまう。大好きだったはずの野球が、ただの苦痛な義務に変わってしまいます。

- 機会の不均等: 勝つためには、一番うまいエースが投げ続け、控え選手はチャンスを与えられず、ずっとベンチを温めることになります。勝利のためにバントや小技ばかりをやらされ、フルスイングの楽しさを経験できない子もいます。これでは、一部の選手を除いて、ほとんどの子どもが成長の機会と野球の多様な楽しさを奪われてしまいます。

叱責される → 萎縮する → ミスが増える → さらに叱責される…この負のループに陥った子どもが、野球を好きでい続けることは非常に困難です。

弊害2:「心と身体の健康」- 燃え尽きと怪我のリスク

「勝利」という目標は、時に子どもの心と身体の悲鳴をかき消してしまいます。

- 燃え尽き症候群(バーンアウト): 過度なプレッシャーと練習は、子どもの心に大きなストレスを与えます。特に小学校高学年から中学生にかけて、心身ともに疲弊し、スポーツへの情熱を完全に失ってしまう「燃え尽き症候群」に陥るケースが後を絶ちません。ある調査では、運動部の退部が最も多いのは中学1年生の終わり頃で、その離脱率は15%にものぼると言います。

- 怪我のリスク増大: 「エースの酷使」は勝利至上主義の典型的な弊害です。肩や肘は消耗品であり、成長期にある子どもの身体は非常にデリケートです。「チームのために」という大義名分のもと、痛みを訴えても投げさせられる…。その結果、選手生命を縮めるような大きな怪我に繋がる危険性があります。ある研究では、試合時の傷害発生率は練習時の3.6倍にもなるというデータもあり、プレッシャーのかかる場面での無理が怪我を誘発することがわかります。

文部科学省の調査によると、12歳から21歳の若者のうち、スポーツを全くしない層が約20%も存在します。少年時代に勝利至上主義によって植え付けられた「スポーツ=辛いもの」というネガティブな経験が、生涯にわたる運動習慣を奪ってしまうとしたら、それはあまりにも悲しいことです。

弊害3:「親子関係」- 野球が会話をなくす時

最も悲しい弊害は、親子関係の悪化かもしれません。

親が熱心になればなるほど、家庭での会話は野球の「反省会」になりがちです。

「なんであの場面で…」

「もっとこうすれば…」

子どもからすれば、家に帰っても監督がもう一人いるようなもの。安らげるはずの家庭が、プレーを評価され、ダメ出しをされる緊張の場になってしまいます。やがて子どもは、親と野球の話をすることを避け、防衛的に沈黙するようになります。親子の間にあったはずの温かいコミュニケーションは、野球によって断絶されてしまうのです。

「勝たせたかった」だけなのに、気づけば子どもの笑顔も、親子の会話も失っていた。そんな結末だけは、絶対に避けたいものです。

見逃さないで!子どもが発する「辞めたい」心のSOSサイン

「野球、辞めたい…」

もし、わが子からこの言葉を告げられたら、多くの親は動揺し、「何を言っているんだ!」「ここまで頑張ってきたのに」「辞め癖がつくぞ」と、つい反射的に否定してしまうかもしれません。

しかし、この「辞めたい」という一言は、単なる気まぐれや根性のなさから来るものでは決してありません。それは、子どもが勇気を振り絞って発した、心からのSOSサインなのです。

言葉にならないサインを読み解く観察眼

子ども、特に小学生は、自分の複雑な気持ちをうまく言葉にできません。だからこそ、親は探偵のように、言葉以外のサインを注意深く観察する必要があります。以下は、子どもが何らかのストレスを抱えている時に見られる行動・感情のサインです。

| カテゴリ | 具体的なサインの例 | 親が読み取るべき心の声 |

| 行動の変化 | ・練習や試合の直前になると「お腹が痛い」「頭が痛い」と言い出す。 ・ユニフォームや道具の準備を自分からしなくなる。 ・朝、布団からなかなか出てこない日が増えた。 ・自主練をしなくなった、野球中継を見なくなった。 | 「練習に行きたくない」「野球のことを考えたくない」という、無意識の拒否反応の表れかもしれない。 |

| 感情表現 | ・ささいなことでイライラしたり、兄弟に当たったりする。 ・ミスをした後、「どうせ僕なんて下手だから」と自嘲的な言葉を言う。 ・笑顔が減り、口数が少なくなった。 ・「野球、楽しい?」と聞くと、一瞬表情が固まる、あるいは話をそらす。 | 自尊感情が低下し、自己肯定感が揺らいでいるサイン。「自分はダメだ」という思い込みに苦しんでいる可能性がある。 |

| 学校生活 | ・宿題を忘れたり、忘れ物が増えたりする。 ・学校の成績が急に下がった。 ・学校の先生から「授業に集中できていないようだ」と指摘された。 | 野球の悩みや不安で頭がいっぱいになり、他のことに注意を向ける認知的なリソース(余裕)がなくなっている状態。 |

| 家庭内会話 | ・親が野球の話題を出すと、そっぽを向いたり、部屋に行ってしまったりする。 ・親子での会話そのものが減った。 | 野球が「嫌なもの」になってしまい、それに関連する話題から距離を置こうとしている。親との対話がプレッシャーになっている。 |

もし、これらのサインが複数、2週間以上にわたって続くようなら、それは「黄信号」です。一度、練習の量や今の環境が、この子にとって本当に適切なのかを真剣に見直す時期に来ています。

「辞めたい」は弱さじゃない、環境を見直すチャンス

ある小学校の先生の経験談が、この問題の本質を教えてくれます。

クラスで問題行動を繰り返していたある児童。先生が根気強く話を聞くと、彼はポツリと本音を漏らしました。「本当は、野球を辞めて、もっと友達と遊びたいんだ…」。

その気持ちを親に伝えても、「男の子なんだから強くなってほしい」「我慢できる子になってほしい」という親の願いによって退けられ、行き場をなくしたストレスが、学校での問題行動という形で現れていたのです。

この話は、子どもの「辞めたい」というサインが、心からの悲鳴であることを示しています。それを「根性がない」と一蹴するのは、傷口に塩を塗るような行為です。親や指導者は、目先の勝敗に一喜一憂するのではなく、子どもの表情や態度の変化にこそ、最大の注意を払う責任があるのです。

「辞めたい」と言われた時こそ、親子関係を再構築し、その子にとって本当に大切なものを見つける絶好のチャンスなのかもしれません。

【重要】アドラー心理学に学ぶ「課題の分離」とは?

では、子どものSOSを受け止めたうえで、親はどう振る舞えばいいのでしょうか。ここで非常に役立つのが、アドラー心理学の「課題の分離」という考え方です。

これは、非常にシンプルですが、子育てのあらゆる場面で僕たちを救ってくれる強力な思考ツールです。

「それは、誰の課題か?」

この問いを常に自分に投げかけるのです。少年野球のケースで考えてみましょう。

- 親の課題:

- 子どもに野球の楽しさや素晴らしさを伝えること。

- 練習や試合に行けるように、環境を整え、サポートすること。

- 怪我をしないように、健康管理に気を配ること。

- 子どもがどんな選択をしても、その子の味方でいること。

- 子どもの課題:

- 野球をやるか、やらないかを決めること。

- 練習にどう取り組むか、どれくらい頑張るかを決めること。

- 試合でどんなプレーをするか決めること(最終的にプレーするのは子ども自身です)。

- 野球を続けるか、辞めるかを最終的に決めること。

いかがでしょうか。僕たち親は、つい子どもの課題に土足で踏み込んでしまいがちです。「もっと練習しろ!」(練習への取り組みは子どもの課題)、「なんで打てないんだ!」(プレーの結果は子どもの課題)、「辞めるなんて許さない!」(続けるかどうかも子どもの課題)。

これは「介入」であり、子どもの自立を妨げ、依存的な関係を生み出してしまいます。

親ができるのは「支援」です。馬を水辺に連れていくことはできるが、水を飲むかどうかは馬次第。僕たちは、子どもが野球という水をおいしく飲めるように、水辺までの道を整備してあげることしかできないのです。

この境界線を意識するだけで、親の心は驚くほど軽くなります。「コントロールできないこと」を手放し、「自分にできること」に集中する。それが、親のエゴを健全なサポートへと昇華させる第一歩なのです。

野球の本質に還ろう – 「楽しむ」が最強の原動力になる理由

勝利至上主義や親のエゴという霧に迷い込んだ時、僕たちが立ち返るべき羅針盤があります。それは、「そもそも、なぜ子どもに野球をさせているのか?」「野球というスポーツの本質とは何か?」という、根源的な問いです。

大谷翔平、ダルビッシュ有…一流選手が示す「楽しむ」の哲学

ヒントは、世界のトップで活躍する選手たちの言葉に隠されています。

メジャーリーグで活躍するダルビッシュ有投手は、日本の野球界に根強く残る根性論に疑問を呈し、自身のSNSなどで「楽しみながら野球をしていれば結果はついてくる」というメッセージを発信し続けています。

そして、今や世界中の野球少年の憧れである大谷翔平選手。彼の父親は、リトルリーグの監督でありながら、家では一切野球の指導をしなかったと言います。その哲学は、「野球って楽しくなきゃいけない。やり過ぎて嫌になってしまっては良くない」というものでした。大谷選手が、あれだけのスーパースターになっても、まるで野球を楽しむ少年のようにプレーする姿は、この原体験から来ているのかもしれません。

彼らの言葉や姿勢は、野球の本質が「勝つこと」以上に「楽しむこと」にあるという、シンプルながらも力強い真実を示唆しています。

なぜ「楽しむ」と上手くなるのか?脳科学と心理学からのアプローチ

「楽しむなんて、ただの綺麗事だ。厳しい練習こそが選手を育てるんだ」という反論も聞こえてきそうです。しかし、「楽しむ」ことが子どもの成長に繋がるのは、科学的にも裏付けられています。

その鍵となるのが「内発的動機づけ」という心理学の概念です。

- 内発的動機づけ: 活動そのものが楽しい、面白いからやりたい、という内側から湧き出る意欲。(例:「野球が好きだから、もっと上手くなりたい!」)

- 外発的動機づけ: ご褒美がもらえる、怒られるのが嫌だから、という外的な要因による意欲。(例:「これをやったらお小遣いをあげる」「これをやらないと試合に出さない」)

勝利至上主義や親のエゴによるプレッシャーは、典型的な「外発的動機づけ」です。これは短期的には効果があるかもしれませんが、持続性がなく、要因がなくなればやる気も失われます。何より、子どもの自主性を奪い、「やらされている感」を増大させます。

一方、「楽しい」「好き」という「内発的動動機づけ」は、最も強力で持続的なエネルギー源です。

- 自主的な努力に繋がる: 「好き」だからこそ、誰に言われなくてもバットを振るし、壁にボールを投げる。自ら課題を見つけ、どうすれば上手くなるかを考え、工夫するようになります。

- 自己肯定感を育む: 「昨日できなかった逆上がりが、今日できた!」という瞬間の喜び。これと同じで、「昨日より速い球が投げられた」「難しいゴロが捕れた」という小さな成功体験の積み重ねが、子どもの「やればできる!」という自己肯定感を高めます。

- 失敗を恐れない挑戦心を生む: 怒られる恐怖から解放された子どもは、失敗を恐れず、思い切ったプレーに挑戦できます。三振を恐れずにフルスイングする経験こそが、将来的な技術の伸びしろを作るのです。

「楽しむこと」と「勝つこと」は、決して対立するものではありません。むしろ、子どもたちが野球を心から楽しみ、のびのびとプレーできる心理的安全性の高い環境こそが、チームの一体感を高め、結果として勝利に繋がるのです。

哲学対話のススメ「わが家にとって野球とは?」

この「楽しむ」という本質を見失わないために、家庭でできる簡単な習慣があります。それは「哲学対話」です。難しく考える必要はありません。答えのない問いについて、親子で一緒に考えてみる時間です。

例えば、夕食の時や寝る前に、こんな問いを投げかけてみてはいかがでしょうか。

- 「今日の練習で、一番“楽しかった”瞬間はどんな時だった?」

- 「もし野球のルールを一つだけ変えられるとしたら、どんなルールにする?」

- 「野球以外で、チームメイトの『すごいな』って思うところはどこ?」

- 「パパ(ママ)にとって、君が野球をやっていることで一番嬉しいのは、どんなことだと思う?」

ここでのポイントは、親が答えを教えたり、意見を押し付けたりしないこと。「へえ、そう思うんだ」「面白い考え方だね」と、子どもの言葉をただ受け止める。そうすることで、子どもは安心して自分の考えを話せるようになり、野球に対する自分なりの価値観や意味を見つけていきます。

そして、親自身も「ああ、自分は勝利という結果ばかりを見ていたな。息子は、友達と笑い合えるこの時間が大切なんだな」と、新たな発見があるはずです。この対話こそが、親子で野球の本質に立ち返るための、最高のトレーニングなのです。

親のエゴを手放す!今日からできる「最強サポーター」への変身術

では、ここからは具体的に、僕たち親が「指導者」や「評論家」の座から降り、子どもの成長を支える「最強のサポーター」に変身するための、4つのステップをご紹介します。これは、考え方を変え、聞き方を変え、声のかけ方を変え、そして環境を選ぶという、実践的なアクションプランです。

STEP1: 思考を変える – 「成長志向モデル」をインストールしよう

まず、親自身のOS(思考の基本ソフト)をアップデートする必要があります。そのためのモデルが「成長志向モデル(Growth Mindset)」です。これは、結果よりもプロセスを重視し、子どもの内発的動機づけを引き出すための思考フレームワークです。

1. Process Praise(プロセスを褒める)

結果(ヒットを打った、試合に勝った)だけを褒めるのではなく、そこに至るまでの努力、工夫、挑戦した勇気といったプロセスを具体的に褒めます。

- NG例: 「3安打なんてすごいじゃないか!」

- OK例: 「毎日素振りしてたもんね。練習の成果が出たね!」「2ストライクに追い込まれてから、粘り強くファールで粘った集中力、すごかったよ!」

2. Autonomy Support(自主性を支援する)

親が目標を決めてやらせるのではなく、子ども自身が目標を設定し、それを達成するための方法を考えられるようにサポートします。

- NG例: 「次の試合までに、素振り1日100回やりなさい」

- OK例: 「次の試合、どんなプレーができるようになりたい?」「そのために、どんな練習をしてみるのが良さそうかな?一緒に考えてみようか」

3. Reflect & Reset(振り返りと再設定)

失敗は、叱責の対象ではなく、学びの機会と捉えます。なぜ失敗したのかを一緒に考え(分析)、じゃあ次はどうするか(再設定)を対話します。失敗の意味づけをポジティブに転換する手伝いをします。

- NG例: 「なんであんな簡単なエラーするんだ!集中力が足りない!」

- OK例: 「さっきのエラー、悔しかったね。ボールがイレギュラーしたのかな?」「次は、もう半歩早くスタートを切ってみたら捕れるかもしれないね。練習してみようか」

この3つのサイクルを回すことで、子どもは「結果がすべてじゃない」「失敗しても大丈夫」「自分で考えて挑戦することが楽しい」と感じるようになり、自己肯定感と野球への情熱が自然と育っていきます。

STEP2: 聞き方を変える – 子どもの本音を引き出す「アクティブリスニング」

子どもの心を理解するには、まず「聞く」技術を磨く必要があります。ただ耳を傾けるだけでなく、相手の本当の気持ちを引き出す積極的な聞き方、それが「アクティブリスニング(傾聴)」です。

アクティブリスニングの4ステップ

- Open Question(開かれた質問): 「はい/いいえ」で終わらない質問を投げかけます。「練習、疲れた?」ではなく、「今日の練習、どんな感じだった?」と聞くことで、子どもが具体的に話す余地が生まれます。

- 例:「どんな時に『野球って楽しい!』って思う?」「チームのどんなところが好き?」

- Empathic Echo(感情のオウム返し): 子どもが言った事実だけでなく、その裏にある感情を汲み取って言葉にして返します。「そうか、エラーして悔しかったんだね」「ヒットを打てて、すごく嬉しかったんだね」と感情を映すことで、子どもは「自分の気持ちをわかってもらえた」と安心します。

- Clarify Needs(ニーズの明確化): 子どもの漠然とした言葉の裏にある、本当のニーズ(求めていること)を明確にする手伝いをします。「なんだかやる気が出ない」という言葉に対して、「試合に出られないのが嫌なのかな? それとも、監督に怒られるのが怖いのかな?」と、選択肢を示しながら一緒に考え、問題の核心を探ります。

- Joint Decision(共同での意思決定): 親が一方的に解決策を示すのではなく、「じゃあ、これからどうしていこうか?」と、次の行動を一緒に決めます。子ども自身に選択させることで、行動への責任感と主体性が生まれます。

この聞き方を実践するだけで、帰りの車の中での「反省会」は、子どもの本音と成長のヒントが詰まった「作戦会議」に変わるはずです。

STEP3: 声かけを変える – NG/OK声かけ具体例集

思考と聞き方が変われば、自然と声のかけ方も変わってきます。ここでは、具体的なシーン別にNG例とOK例を比較してみましょう。これを意識するだけで、子どもの受け取り方は全く違ってきます。

| シーン | やってはいけないNG声かけ(親のエゴ中心) | 子どもの主体性を育むOK声かけ(子ども中心) |

| 試合でミスをした後 | 「何であんなエラーしたんだ!練習不足だ!」(過去を責める) | 「ドンマイ!悔しいよな。次はどうしたら捕れそうか、後で一緒に考えてみようか」(未来に繋げる) |

| 打順が下がった時 | 「みっともない!もっと練習しないからだぞ」(他人との比較、人格否定) | 「新しい打順も大切な役割だね。この打順でチームのために何ができるか、考えてみるのも面白いかもよ」(役割の意味づけ) |

| 練習をサボりたがった時 | 「やる気がないなら、もう辞めちまえ!」(脅し、突き放し) | 「なんだか気持ちが乗らないんだな。何か理由があるの?少し休んでみる?」(気持ちの受容、原因の探求) |

| 試合に負けた時 | 「お前があそこで打っていれば勝てたのに…」(責任転嫁) | 「惜しかったな!でも、最後までみんなで声出してて、いいチームだったよ。今日の試合で学んだことは何だった?」(健闘を称える、学びの発見) |

| 自主練習の時 | 「そんなやり方じゃダメだ!こうやれ!」(一方的な指導) | 「面白い練習してるね!どういうことを意識してるの?パパにも教えてよ」(興味を示し、意図を聞く) |

OK声かけの共通点は、①感情を受け止める、②人格を否定しない、③未来志向である、④子どもに考えさせる余地を残す、という点です。完璧にできなくても大丈夫。まずは一つでも意識することから始めてみませんか。

STEP4: 環境を選ぶ – 親子に合ったチーム選びの新基準

最後に、どんなに親が努力しても、所属するチームの環境が悪ければ、子どもの心はすり減ってしまいます。特に高学年になるにつれて、チームの方針が子どもに与える影響は絶大です。これからのチーム選びは、強さや実績だけでなく、親子にとって健全な環境かどうか、という新しい基準を持つことが重要です。

【チーム選び・環境整備チェックリスト】

| 項目 | チェックするポイント | 理想的な基準 |

| 指導方針 | ・指導者が選手に対して罵声を浴びせたり、体罰を加えたりしていないか。 ・ミスをした選手へのフォローはあるか。 | ・指導者が肯定的なフィードバック(褒める・励ます)を意識している(ある研究では肯定5:否定1の比率が理想とされる)。 ・体罰・暴言の禁止がチーム方針として明文化されている。 |

| 練習頻度・時間 | ・練習日数が週4日以上など、過度ではないか。 ・長時間の練習で、子どもの集中力が切れていないか。 | ・小学生年代では、週3日(平日1〜2日、週末1〜2日)程度が燃え尽きを防ぐ目安。 ・家庭の用事や体調不良で休むことに寛容な雰囲気がある。 |

| 保護者の負担 | ・お茶当番や送迎の強制度合いはどのくらいか。 ・父母会の運営は負担が大きくないか。 | ・近年増えている「父母会なし」「お茶当番なし」など、保護者負担の軽減を明確に打ち出している。 ・外部スタッフを雇用するなど、保護者の役割を限定する工夫がある。 |

| 起用の公平性 | ・全員に出場機会を与えようとする姿勢があるか。 ・控え選手にも役割を与え、成長を促す工夫があるか。 | ・「勝利」だけでなく「育成」をチームの目標に掲げている。 ・練習試合などでは、全員が出場できるような配慮がある。 |

| マルチスポーツへの理解 | ・野球以外のスポーツをすることを禁止していないか。 | ・オフシーズンには他のスポーツを推奨するなど、子どもの多角的な運動経験に理解がある(怪我の予防や運動能力向上にも繋がる)。 |

もし、今いるチームの方針に疑問を感じるなら、他のチームの練習を見学に行ったり、体験参加したりするのも一つの手です。「一度入ったら辞められない」という考えは捨てて、親子が無理なく、長く野球と関われる環境を積極的に探していく視点が、これからの時代には不可欠です。

それでも迷うパパたちへ – よくある悩みQ&A

ここまで読んでいただいても、まだ心に引っかかる疑問や不安があるかもしれません。最後に、多くのパパたちが抱える共通の悩みについて、Q&A形式でお答えします。

Q1. 「辞めたい」という子どもの要求を安易に受け入れると、「辞め癖」がついてしまいませんか?

A1. 非常に多くの方が心配される点です。大切なのは、「辞める=逃げ、悪」と決めつけないことです。「辞める」という決断は、子どもが現状の問題を分析し、自分にとってより良い環境を求めて下した「主体的な選択」と捉えることができます。親の役割は、なぜ辞めたいのか、その根本原因を一緒に探り、分析することです。もし、その理由が人間関係や指導方針など、子どもの努力だけでは解決できない問題であれば、環境を変えることはむしろ健全な判断です。そのプロセスを通じて、子どもは問題解決能力を学びます。「嫌なことから逃げる」のではなく、「自分に合わない環境から、より良い環境へ戦略的に移動する」というポジティブなスキルとして捉え直してみてはいかがでしょうか。

Q2. 結果を出せなくても、努力のプロセスばかり褒めていると、子どもが満足してしまい、向上心がなくなりませんか?甘やかしになりませんか?

A2. 「プロセスを褒める」ことは、「結果はどうでもいい」と言うことではありません。目標に向かって挑戦することの尊さを教えるのが目的です。心理学の研究では、結果だけを褒められた子どもは「自分は才能があるからできるんだ」と考え、難しい課題に挑戦しなくなる傾向がある一方、プロセスを褒められた子どもは「努力すればできるんだ」と考え、失敗を恐れず挑戦し続けることがわかっています。これは脳の学習回路を活性化させることにも繋がります。本当の向上心は、誰かに強制されるものではなく、内側から湧き出る「もっと上手くなりたい」という楽しさから生まれます。「甘やかし」ではなく、子どもの挑戦心を育むための「科学的なアプローチ」なのです。

Q3. チームの指導方針が明らかに勝利至上主義で厳しい。でも、子ども自身は「友達と一緒だから辞めたくない」と言います。親としてどうすればいいですか?

A3. これは非常に難しい問題ですね。子どもの「仲間と一緒にいたい」という気持ちは、何よりも尊重すべき大切なものです。この場合、すぐにチームを辞めるという選択ではなく、家庭を「安全基地」にすることに全力を注ぎましょう。チームでどんなに厳しいことを言われても、家に帰れば無条件で自分の味方でいてくれる親がいる。辛かった気持ちを吐き出せる場所がある。その安心感が、子どもの心を支える防波堤になります。アクティブリスニングを徹底し、子どもの愚痴や不満を「そうだね、辛かったね」とただ受け止めてあげてください。そして、子どもの身体のケア(ストレッチやマッサージ)、十分な栄養と休養を確保し、物理的なサポートに徹するのも良いでしょう。その上で、定期的に「今の環境で野球を続けることが、本当に楽しい?」と問いかけ続け、子どもがいつでも選択肢を変えられるというメッセージを伝え続けることが重要です。

まとめ – 「誰のための野球か」を、問い続ける

長い旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。

少年野球における「親のエゴ」という、少し耳の痛いテーマ。しかし、これは決して特別な誰かの話ではなく、子どもを愛するすべての親が、その心の中に宿す可能性のある自然な感情です。

大切なのは、エゴを完全になくすことではありません。そんなことは不可能です。

大切なのは、自分の中にエゴが存在することを認め、自覚し、それが暴走しないように賢くコントロールする方法を学ぶことです。

この記事で見てきたように、勝利至上主義は、データが示す通り子どもたちを野球から遠ざけ、その心と身体、そして何よりかけがえのない親子関係を蝕んでいきます。

僕たちが目指すべき「本当の勝利」とは、スコアボードに刻まれる数字ではありません。

- 野球というスポーツを通じて、子どもが自分に自信を持つこと。

- 失敗を恐れず、何度でも挑戦するたくましい心を育むこと。

- 仲間と協力することの喜び、他人を思いやることの大切さを学ぶこと。

- そして、野球が親子の最高の共通言語となり、その絆を深めてくれること。

これらすべてが、親にとっての、そして子どもにとっての「本当の勝利」ではないでしょうか。

今日からできることは、たくさんあります。

帰りの車での会話を、ダメ出しの「反省会」から、良かった探しをする「宝探し」に変えてみる。

「なんでできないんだ!」と喉まで出かかった言葉をぐっとこらえ、「次はどうしてみる?」と問いかけてみる。

そして、週末の夜に「わが家にとって、野球ってなんだろうね?」と、親子で哲学対話の時間を持ってみる。

その小さな一歩一歩が、親のエゴを健全な愛情へと変え、子どもの未来に広がる大きなグラウンドを照らしていきます。

親の背中が示すべきは、勝利への執念よりも、人生という長い試合で、どんな困難な場面でも笑顔で挑戦し続ける姿勢。それこそが、少年野球を通じてわが子に贈ることができる、最高のギフトなのかもしれません。

「この野球は、誰のためか?」

その問いを、愛情を込めて、僕たち自身に問い続けていきましょう。