なぜ育成・現役ドラフト出身選手は活躍できるのか?苦労人が持つ「逆境力」を我が子の学びに変える方法

はじめに:今、この記事を読んでいるあなたへ

「なんでうちの子だけ、試合に出られないんだ…」

「このまま補欠だったら、もう野球、辞めさせた方がいいのかも…」

週末のグラウンド、我が子の背中を見つめながら、そんな焦りや不安に胸が押しつぶされそうになっていませんか?

もし、あなたが少しでもそんな気持ちを抱えているのなら、この記事はきっとあなたのためのものです。

何を隠そう、私自身があなたと全く同じ悩みを抱え、息子の可能性を諦めかけた野球パパでしたから。

本題に入る前に、まずは週末のグラウンドで交わされた、こんな「野球パパ仲間」の会話から聴いてみてください。きっと、あなたの心のモヤモヤを代弁してくれているはずです。

いかがでしたでしょうか。

この会話に出てきたように、絶望的な気持ちの淵から私を救い出してくれたのが、他ならぬプロ野球の世界で輝く、ある選手たちの不屈の物語でした。

この記事では、彼らが持つ「逆境力」の正体を解き明かし、その学びを私たち野球パパが我が子との日常にどう活かせるのか、具体的な5つの実践方法として余すことなくお伝えします。

読み終える頃には、あなたのその悩みや焦りは「我が子の無限の可能性を信じる、揺るぎない希望」に変わっているはずです。

さあ、一緒に希望の扉を開きましょう。

(1)「あの子は特別だから」は本当か?私たちが囚われるエリート幻想の正体

(1-1)なぜ私たちは「エリートコース」から外れると、これほど不安になるのか

少年野球の世界は、残酷なほど早くから「差」が見え始めます。

小学校低学年からレギュラーとして活躍する子。何をさせてもそつなくこなし、指導者からも一目置かれる子。そんな「エリートコース」をひた走る子供たちを見ると、親としては羨望と同時に、我が子に対する焦りを感じてしまうものです。

「うちの子も、あの子みたいになれたら…」

この気持ち、痛いほどわかります。社会全体が成功への最短距離を良しとする風潮の中で、子供にはできるだけ苦労せず、順風満帆な道を歩んでほしいと願うのは、親として当然の感情でしょう。

だからこそ、我が子がその「エリートコース」から少しでも外れると、私たちは途端に不安になるのです。「このままでは取り残されてしまう」「今、頑張らないと将来はない」と、まるで我が子の人生そのものが否定されたかのような錯覚に陥ってしまう。

しかし、本当にそうでしょうか?そのエリート幻想こそが、実は子供の成長を最も妨げる「見えない檻」になっているとしたら…?

(1-2)少年野球に蔓延する「早期選抜」という見えないプレッシャー

少年野球の現場には、「早期選抜」という見えないプレッシャーが確かに存在します。

高学年になればAチーム、Bチームと明確に分けられ、試合に出られる選手とそうでない選手がはっきりと区別される。もちろん、チームとして勝利を目指す以上、実力で選手を選抜するのは当然のことです。

問題なのは、その「今」の結果だけを見て、親が子供の将来性まで判断してしまうことです。

「うちの子はBチームだから、もうAチームには上がれないだろう」

「あの子は体が小さいから、中学野球では通用しないかもしれない」

成長期にある子供たちの可能性は、私たちが思うよりもずっと、未知数です。半年、いや3ヶ月あれば、身体的にも技術的にも驚くような成長を遂げることなど、日常茶飯事です。

それなのに、私たちは目先の「レギュラー」や「Aチーム」という肩書に囚われ、子供が持つ本来のポテンシャルを見失いがちです。そのプレッシャーは、知らず知らずのうちに子供の心を蝕み、「自分はダメな選手なんだ」という自己否定の感情を植え付けてしまう危険性すらあります。

(1-3)残酷な真実:「諦め」は子供からではなく、親の心から始まる

ここで、胸に手を当てて考えてみてください。

「もう野球、辞めたい…」

もし子供がそう口にした時、その言葉の裏には、親であるあなたの「諦め」の空気が影響していないでしょうか。

子供は、親の表情や言葉の端々に含まれる感情を敏感に察知します。親が我が子の可能性を信じられず、不安や焦りを感じていると、そのネガティブなエネルギーは必ず子供に伝わります。

「お父さん(お母さん)は、僕が試合に出られないことを残念に思っている」

「僕が活躍しないと、ガッカリさせてしまう」

そう感じた子供は、野球を楽しむ心を失い、プレッシャーから逃れるために「辞めたい」という選択肢を選んでしまうのです。

そう、残酷なことに、多くの場合「諦め」は子供の心からではなく、子供の未来を信じきれなくなった親の心から始まるのです。

私自身が、まさにその過ちを犯す寸前でした。しかし、そんな私の目を覚まさせてくれたのが、これから紹介する選手たちの物語だったのです。

(2)希望の光はそこにある!プロ野球界で輝く「非エリート」たちの逆転劇

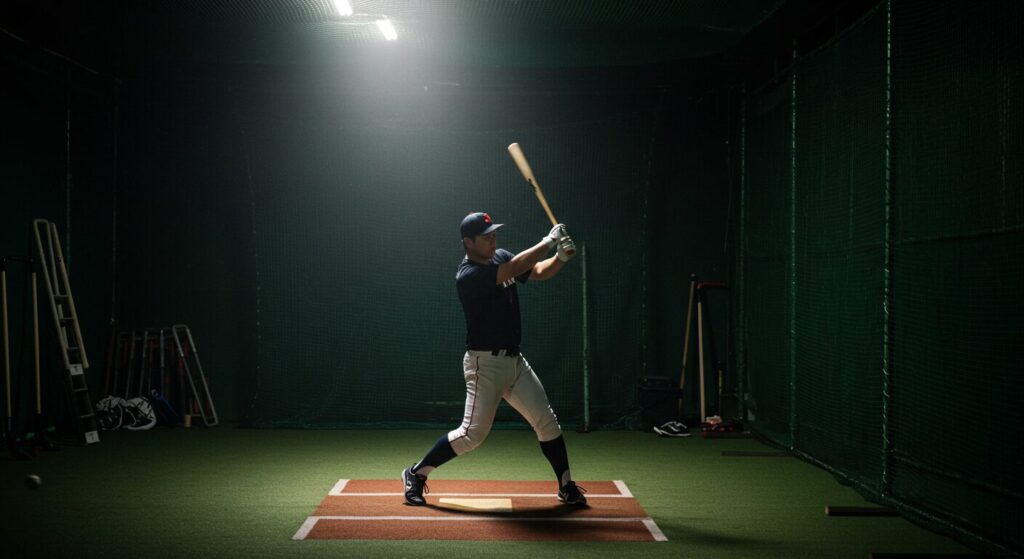

(2-1)彼らはどうやって絶望の淵から這い上がったのか?魂のストーリー

プロ野球という華やかな世界の裏側には、光の当たらない場所でもがき苦しみ、それでも這い上がってきた男たちの無数の物語があります。ここでは、その中でも特に私たちの胸を打つ、魂のストーリーをご紹介します。

ケース1:大竹耕太郎投手 – 一度は断られたプロへの道。「中途半端には終われない」覚悟の力

早稲田大学というエリート街道を歩んでいた大竹耕太郎投手。しかし、その裏側では故障に苦しみ、本来の調子を完全に見失っていました。大学の監督からは「育成(契約)はあかん」とプロ入りを一度は断られるほど、彼の評価は地に落ちていたのです。

それでも、彼は諦めなかった。「プロで活躍する」という強い意志を貫き、2017年、育成ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団します。

しかし、球界屈指の分厚い選手層を誇るソフトバンクでの5年間は、まさに苦悩の連続でした。恩師の目にも「伸び伸びと投げる姿ではなかった」「全体的に縮こまって投げているように見えた」と映るほど、彼は本来の自分を見失っていました。

このまま終わってしまうのか…。多くの人がそう思ったでしょう。しかし、この苦しい経験こそが、彼の心に「絶対にプロで活躍しなきゃいけないんだ」という、鋼のような使命感を刻み込んだのです。

転機は2022年のオフ、現役ドラフトでの阪神タイガースへの移籍でした。新しい環境、新しい期待。彼は水を得た魚のように躍動します。移籍1年目にして12勝を挙げ、育成出身投手としては史上初となる12球団からの勝利を達成。

「自分が無理を言って(プロに)入ったからこそ、中途半半端には終われない」

その覚悟が、ついに大きな花を咲かせた瞬間でした。彼の物語は、周囲の評価がいかに当てにならないか、そして「覚悟」がいかに人を強くするかを、私たちに教えてくれます。

ケース2:水谷瞬選手 – 5年間1軍出場ゼロからの大逆転。豚汁に涙した「ハングリー精神」の原点

水谷瞬選手の物語は、さらに劇的です。2018年にドラフト5位でソフトバンクに入団するも、待っていたのは長くて暗いトンネルでした。なんと5年間で一度も1軍の試合に出場できなかったのです。

普通の人間なら、心が折れてもおかしくありません。しかし、彼は違いました。現役ドラフトで北海道日本ハムファイターズへ移籍すると、その才能が爆発。移籍初年度の2024年、交流戦で首位打者となり、MVPに輝くというシンデレラストーリーを成し遂げたのです。

彼の不屈の精神は、どこで培われたのでしょうか。その原点は、ハワイでの過酷な自主トレーニングにありました。

当時の年俸560万円の中から150万円を捻出し、17泊の武者修行へ。しかし、資金は潤沢ではありません。朝はコーンフレーク、昼は5ドルの弁当、夜はファストフードという切り詰めた生活。そんな中、現地の知人が差し入れてくれた一杯の温かい豚汁に、彼は思わず涙しました。

「ご飯を食べて涙が出るなんて経験、したことがなかった」

この、身も心も削るような極限の体験。これこそが、彼の「何クソ!」というハングリー精神の原点となりました。満たされない渇望感、絶対にここで終われないという強い想いが、翌年の大ブレイクを引き寄せたのです。彼の物語は、適度な「不自由」や「制約」こそが、人間を最も強く成長させるという真理を突きつけてきます。

ケース3:細川成也選手 – 「もう限界か」の崖っぷちから。恩師との出会いで開花した才能

横浜DeNAベイスターズで将来の主砲と期待されながらも、長く伸び悩んでいた細川成也選手。彼自身、「自分でもそろそろ限界かと思ったことがあった」と語るほど、まさに崖っぷちに立たされていました。

そんな彼に手を差し伸べたのが、現役ドラフトで彼を獲得した中日ドラゴンズでした。移籍後、彼はレジェンドOBである和田一浩打撃コーチと出会い、その才能を一気に開花させます。移籍1年目からレギュラーに定着し、2年連続で20本塁打以上を記録。今やリーグを代表する強打者へと変貌を遂げました。

彼の成功が示すのは、「環境」と「出会い」の重要性です。どれだけ素晴らしい才能を持っていても、それが発揮される環境や、才能を引き出してくれる指導者と出会えなければ、宝の持ち腐れになってしまう。

逆に言えば、今いる場所がすべてではない、ということ。場所を変え、人との出会いを変えることで、子供の可能性は無限に広がるのです。

レジェンドたち:千賀滉大、甲斐拓也…彼らが持っていた「たった一つの武器」

育成出身選手の成功物語を語る上で、千賀滉大投手や甲斐拓也選手を欠かすことはできません。彼らは今や球界を代表するスター選手ですが、スタート地点は他の選手たちよりもずっと後ろでした。

彼らが厳しい競争を勝ち抜けた最大の理由は何か?元チームメイトの松田宣浩氏は「一芸に秀でていること」だと断言します。

千賀投手なら、誰もが空振りする「お化けフォーク」。

甲斐選手なら、盗塁を絶対に許さない「甲斐キャノン」と呼ばれる強肩。

周東佑京選手なら、誰にも真似できない「神速」の足。

彼らは、すべてを平均点以上にこなす「オールA」の選手を目指しませんでした。その代わり、「これだけは誰にも負けない」という「特A」の武器を、血の滲むような努力で磨き上げたのです。その絶対的な武器があったからこそ、指導者の目に留まり、チャンスを掴み、スターダムへと駆け上がることができたのです。

(2-2)彼らの成功に共通する「逆境力」とは何か?3つの構成要素を徹底分析

さて、ここまで紹介してきた選手たちの物語には、いくつかの共通点が見えてきます。それこそが、この記事のテーマである「逆境力」の正体です。彼らの成功を支えた「逆境力」は、大きく3つの要素に分解できます。

要素①:自分を信じ抜く「内なるエンジン」- 周囲の評価に揺るがない自己肯定感

第一の要素は、どんなに低い評価を受けようとも、試合に出られなかろうとも、「自分はできる」と信じ抜く力です。これは、他者からの評価に依存しない、自分自身の内側から湧き上がるエネルギー、いわば「内なるエンジン」です。

大竹投手が監督に反対されてもプロ入りを諦めなかったのも、水谷選手が5年間1軍に上がれなくても腐らなかったのも、彼らの心の中にこの「内なるエンジン」が燃え続けていたからです。

この自己肯定感は、生まれつきのものではありません。日々の小さな成功体験の積み重ねや、自分自身の成長を実感することで育まれていくものです。

要素②:武器を磨き続ける「一点突破力」- オールAより「特A」を持つ重要性

第二の要素は、千賀投手や甲斐選手が証明した「一点突破力」です。

少年野球では、つい「苦手なことを克服させよう」と考えがちです。もちろん、それも大切です。しかし、逆境から這い上がる人間は、弱点を補うこと以上に、自分の長所、すなわち「武器」を徹底的に磨き上げることに集中します。

「バッティングは苦手だけど、守備と声出しなら誰にも負けない」

「足は遅いけど、誰よりも大きな声でチームを鼓舞できる」

その「特A」の武器が、指導者やチームメイトからの信頼を勝ち取り、自分自身の存在価値を確立するための突破口となるのです。

要素③:変化をチャンスに変える「適応力と柔軟性」- 新しい環境で自分を再起動する力

第三の要素は、現役ドラフト組の活躍が示す「適応力と柔軟性」です。

彼らは、従来の環境で評価されなかったという事実を真正面から受け止め、新しい環境に飛び込むことを恐れませんでした。そして、新しいチーム、新しい指導者、新しい役割といった「変化」を、自分を再起動させる絶好の「チャンス」として捉えたのです。

これは、一つの価値観に固執せず、状況に応じて自分自身を変えていけるしなやかさとも言えます。「このチームでレギュラーになれなければ終わりだ」ではなく、「自分を最も活かせる場所はどこだろう?」と考えることができる力。この柔軟性こそが、停滞を打破し、新たな成長を生み出すのです。

これら3つの力、「内なるエンジン」「一点突破力」「適応力と柔軟性」。これらが組み合わさったものこそが、彼らを成功に導いた「逆境力」の正体なのです。

では、この「逆境力」を、私たちはどうすれば我が子の中に育んでいくことができるのでしょうか。次章では、そのための具体的な方法を、私自身の経験も交えながらお伝えしていきます。

(3)我が子の「逆境力」を育むために、野球パパが今日からできる5つのこと

(3-1)大前提:親はコーチではなく「最高のサポーター」であれ

具体的な方法論に入る前に、最も重要な心構えについてお話しさせてください。それは、私たち親は、子供のコーチではなく、「最高のサポーター」であるべきだということです。

私たちは、つい善意から子供のプレーに口出しをしてしまいます。

「もっと腰を落とせ!」

「なんで今の球を振らないんだ!」

しかし、技術指導はチームの監督やコーチの役割です。私たちがやるべきことは、技術的な指摘ではなく、子供が安心して野球に打ち込める環境を作り、その挑戦を心から応援し、どんな結果になろうとも絶対的な味方であり続けることです。

この大前提を胸に刻んだ上で、以下の5つの実践方法に取り組んでみてください。我が子との関係が、そして子供自身の野球への向き合い方が、きっと変わってくるはずです。

(3-2)実践①:結果ではなく「挑戦した勇気」を褒める環境づくり

子供の逆境力を育む第一歩は、家庭を「失敗しても大丈夫な場所」にすることです。そのためには、親の「褒め方」を意識的に変える必要があります。

試合後の声かけ、変えてみませんか?「ナイスチャレンジ!」が子供を強くする

試合に負けた日、エラーをした日、三振に倒れた日。そんな日に、どんな言葉をかけていますか?

「なんであそこでエラーするんだ…」

「あそこで一本打ってれば勝てたのに…」

こんな言葉は、子供の心を深く傷つけ、挑戦する意欲を奪ってしまいます。

これからは、結果ではなく、その結果に至るまでのプロセスや挑戦した勇気そのものを褒めてあげてください。

「あのアウトになった打席、すごく良いスイングだったな!思い切り振ったお前は格好良かったぞ!」

「エラーはしたけど、あそこに飛び込んだ勇気は素晴らしかった。ナイスチャレンジだ!」

親が結果ではなくプロセスを評価してくれると、子供は失敗を恐れなくなります。失敗は「ダメなこと」ではなく、「成長のための貴重な経験」だと学んでいくのです。これが、逆境に立ち向かう心の土台となります。

失敗談を笑い話に。親が完璧でなくてもいい

もう一つ効果的なのが、親であるあなた自身の失敗談を話してあげることです。

「お父さんも子供の頃、サヨナラのチャンスで三振して、泣きながら帰ったことがあるんだよ」

「今日の仕事で、お父さん、こんな大失敗しちゃってさ…」

親が完璧な存在ではなく、同じように失敗し、悩み、それでも前に進んでいることを知ると、子供は大きな安心感を得ます。「失敗してもいいんだ」と心から思えるようになります。家庭を、結果を問われる厳しいグラウンドから解放された、心安らぐ場所に変えていきましょう。

(3-3)実践②:親子で見つける!我が子だけの「特A」の武器(一芸)

千賀投手や甲斐選手のように、我が子だけの「特A」の武器を見つけて、それを親子で一緒に磨いていく。これは、子供の自己肯定感を育む上で非常に効果的なアプローチです。

野球の技術だけじゃない。声の大きさ、仲間への気配りも立派な武器

ここで重要なのは、「武器」は必ずしもホームランを打つ力や、剛速球を投げる能力だけではない、ということです。

- チームで一番大きな声を出せる

- 誰よりも早くグラウンドに来て準備をする

- ベンチから的確な声援を送れる

- 落ち込んでいる仲間にそっと声をかけられる

- 道具を誰よりも丁寧に扱える

これらすべてが、チームにとって欠かせない、立派な「特A」の武器です。親がまず、そうした「見えにくい貢献」に気づき、価値を認め、具体的に褒めてあげることが大切です。

「お前の声、本当によく聞こえるぞ。お前の声でチームが元気になってるよ」

「いつもみんなのヘルメットを並べてくれてありがとうな。お前のおかげで、チームの雰囲気が締まるよ」

そう言われた子供は、「自分はこのチームに必要な存在なんだ」と実感し、自信を深めていくでしょう。

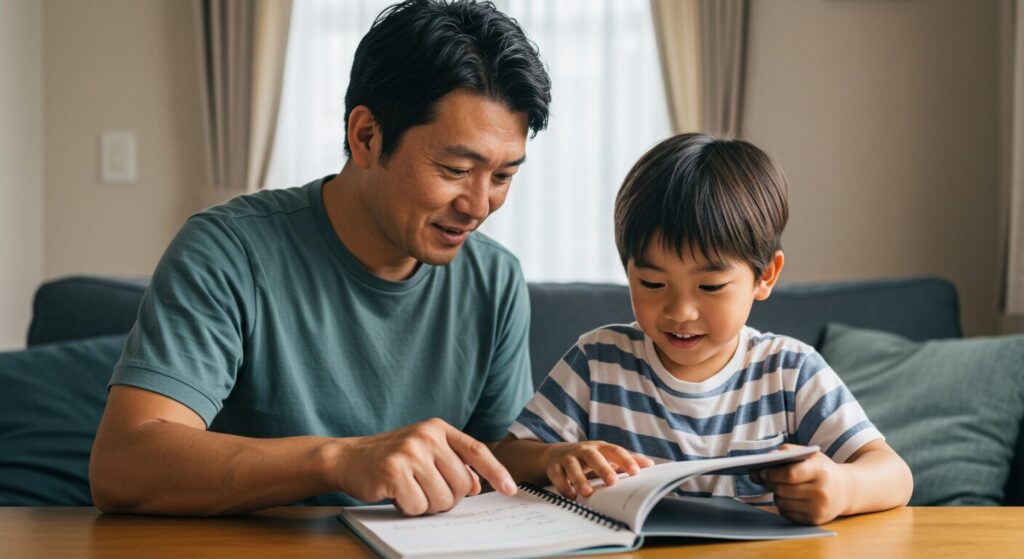

「親子交換ノート」のススメ。子供の自己分析力を高め、成長を可視化する

我が家の話で恐縮ですが、息子との関係がギクシャクしていた時期に、藁にもすがる思いで始めたのが「親子交換ノート」でした。これが、驚くほどの効果を発揮したのです。

やり方は簡単。市販のノートを一冊用意し、親子で交互に日記やメッセージを書いていくだけです。

ノートで話し合うテーマの例:

- 今日の練習で「できたこと」「できなかったこと」

- 次の試合までの「目標」

- チームメイトの「すごいな」と思ったプレー

- 自分の「良いところ(武器)」はなんだと思う?

- プロ野球選手で、目標にしているのは誰?なぜ?

文字にすることで、子供は自分のプレーや感情を客観的に見つめ直すことができます。これは、逆境力の構成要素である「内なるエンジン」を育む上で欠かせない「自己分析力」を高める訓練になります。

そして何より、親が子供の悩みや考えていることを深く理解する絶好の機会となります。ノートを通して、「そうか、こんなことで悩んでいたのか」「こんな目標を持っていたのか」と知ることで、的確なサポートができるようになるのです。

(3-4)実践③:「ありがとう」を増やす。ハングリー精神の土台は感謝の心から

水谷選手が豚汁に涙したエピソードは、私たちに大切なことを教えてくれます。それは、ハングリー精神の根底には「感謝の心」があるということです。

今、野球ができることが当たり前ではない。そう思えるからこそ、「このチャンスを絶対に無駄にしない」という強い気持ちが生まれるのです。

家庭の中で、意図的に「ありがとう」を増やす習慣を作ってみましょう。

道具、グラウンド、仲間…当たり前ではない環境に感謝する習慣

- 道具に対して:「このグローブ、おじいちゃんが買ってくれたんだよな。大切に使おうな。ありがとう」

- グラウンドに対して:練習の前後、グラウンドに一礼する。「今日も野球をやらせてくれてありがとう」

- 仲間に対して:「〇〇君がいてくれるから、キャッチボールができるんだよな。仲間に感謝だな」

- 親自身も:「お前が頑張っている姿を見せてくれるから、お父さんも仕事頑張れるよ。ありがとう」

感謝の言葉が飛び交う家庭で育った子供は、物事をポジティブに捉える力が身につきます。試合に出られない時も、「自分は不幸だ」と嘆くのではなく、「今は自分の課題と向き合うチャンスをもらっているんだ」と、前向きに捉えることができるようになるでしょう。

水谷選手のエピソードから学ぶ「満たされない経験」の価値

現代は、物質的に恵まれた時代です。子供が欲しがるものは、大抵のものが簡単に手に入ります。しかし、それがかえって子供の精神的な成長を妨げている側面はないでしょうか。

水谷選手の物語は、「満たされない経験」がいかに人を強くするかを教えてくれます。

もちろん、意図的に貧しい生活をさせる必要はありません。しかし、例えば子供が「新しいバットが欲しい」と言った時、すぐに買い与えるのではなく、「次の試合でヒットを3本打ったら」「素振りを毎日100回、一ヶ月続けられたら」といった目標を設定し、それをクリアすることで手に入れさせる、というような工夫はできるはずです。

簡単に手に入らないものを、自らの努力で勝ち取る経験。この経験こそが、目標達成への執着心、すなわち健全なハングリー精神を育むのです。

(3-5)実践④:親が最高のセーフティネットになる。「失敗しても大丈夫」という絶対的な安心感の作り方

子供が逆境に立ち向かうためには、最後に帰ってこられる「安全基地」が必要です。どれだけ厳しい練習に耐え、辛い思いをしても、「ここに戻ってくれば大丈夫」と思える場所。その最高のセーフティネットになることこそ、親の最も重要な役割です。

私が息子との関係を取り戻した「魔法の言葉」

息子が補欠で悩み、私との関係も最悪だった頃。私は、毎日のように彼のプレーにダメ出しをしていました。良かれと思って。しかし、それは息子を追い詰めるだけでした。

ある日、練習から帰ってきた息子が、黙って自分の部屋に閉じこもってしまいました。その時、私はようやく自分の過ちに気づいたのです。「俺は、息子の何を応援していたんだろう…」と。

意を決して息子の部屋のドアをノックし、私はこう伝えました。

「お父さんは、野球が上手いお前が好きなじゃない。毎日泥だらけになって、必死に頑張っているお前が好きなんだ。だから、試合の結果なんて、これからは一切気にしなくていい。お前がやりたいように、思いっきりやればいい。どんな結果になっても、お父さんはお前のいちばんのファンだから」

涙ながらにそう伝えた時、息子の表情がふっと和らいだのを、私は一生忘れません。

この日を境に、息子は変わりました。試合の結果に一喜一憂することなく、目の前の一つのプレーに集中できるようになったのです。不思議なことに、それから徐々にプレーも上向き、彼は自分の力でレギュラーの座を掴み取りました。

親が結果ではなく、子供の存在そのものを無条件に肯定してあげること。この絶対的な安心感が、子供に失敗を恐れず挑戦する勇気を与えるのです。

子供の逃げ場所を用意しておく勇気

もう一つ、親として大切な勇気があります。それは、子供に「逃げ場所」を用意してあげる勇気です。

「一度始めたことは、最後までやり遂げなさい」

これは一見、正しい教えのように聞こえます。しかし、子供の心が壊れる寸前まで追い詰めてまで、続けさせるべきことなどありません。

「本当に辛かったら、いつでも辞めていいんだぞ」

「野球以外にも、お前が輝ける場所はたくさんあるからな」

この言葉を伝えてあげるだけで、子供の心は驚くほど軽くなります。「辞めてもいい」という選択肢があるからこそ、逆に「もう少し頑張ってみよう」という前向きな気持ちが生まれるのです。親が最高のセーフティネットであるということは、そういうことです。

(5)まとめ:遠回りこそが、子供を最も強く、優しくする

(5-1)育成・現役ドラフト出身選手が、私たち親子に本当に教えてくれること

育成・現役ドラフト出身選手たちの物語は、単なるサクセスストーリーではありません。彼らが私たち親子に教えてくれるのは、「エリートコースを歩むことだけが成功ではない」という、人生の普遍的な真理です。

むしろ、遠回りし、悔しい思いをし、泥水をすするような経験をした人間だからこそ、手に入れられる強さと優しさがある。彼らのプレー一つひとつが、そのことを雄弁に物語っています。

彼らの物語は、レギュラーになれずに悩む我が子の姿に、無限の可能性を見出すための「希望の羅針盤」なのです。

(5-2)子供の野球人生は、親が思うよりずっと長い

私たちは、少年野球という短い期間だけで、子供のすべてを判断してしまいがちです。しかし、子供の野球人生は、親が思うよりもずっと長く、そして豊かなものです。

たとえ今、試合に出られなくても、その悔しさをバネに中学野球で花開くかもしれません。高校野球で、誰も予想しなかったような成長を遂げるかもしれません。あるいは、野球を通して学んだチームワークや礼儀、そして「逆境力」が、社会に出てから彼を支える大きな財産になるかもしれません。

焦る必要など、どこにもないのです。目先の勝利やレギュラーの座に一喜一憂するのではなく、長い目で我が子の成長を見守ってあげましょう。

(5-3)野球パパ仲間たちへ。子供の最大の応援団長であり続けよう

この記事を最後まで読んでくださったあなたは、きっとお子さんのことを心から愛し、その成長を誰よりも願っている素晴らしい野球パパのはずです。

だからこそ、悩むし、焦る。その気持ちは、痛いほど尊いものです。

でも、どうか忘れないでください。

子供にとって、親は監督でもコーチでもありません。世界でたった一人の、最大の応援団長なのです。

今日から、我が子を他の誰かと比べるのはやめにしませんか。

今日から、結果ではなく、挑戦するすべてのプロセスを愛しませんか。

そして、どんな時も「お前なら大丈夫」と、その無限の可能性を信じ続けてあげませんか。

遠回りこそが、子供を最も強く、そして優しくします。

そのユニークで、かけがえのない旅路を、最高の笑顔で応援し続ける。

それこそが、私たち野球パパに与えられた、最高の役割なのだと、私は信じています。