「腕がちぎれてもいい」近藤大亮投手の野球人生に学ぶ、我が子の「諦めない心」を育てる5つの関わり方

はじめに:我が子が「野球やめたい」と言った日

「お父さん、もう野球、やめたいかもしれない…」

もし、わが子が突然そう呟いたら、あなたはどうしますか?

練習での焦り、試合に出られない悔しさ、そして怪我への不安…。少年野球に関わるすべての親子が直面する、分厚く高い壁です。

この記事の本題に入る前に、まずは同じ悩みを持つ野球パパ仲間との会話を少しだけお聞きください。きっと「うちも同じだ…」と共感していただけるはずです。

音声の中でも触れたように、この問いに対する大きなヒントを、先日引退した一人のプロ野球選手がその生き様をもって示してくれました。

彼の名は、近藤大亮投手。

彼の壮絶な野球人生は、単なる一選手のキャリアの終わりではありません。まさに今、壁にぶつかっている少年野球の親子にとって、最高の道しるべとなるはずです。

この記事では、近藤大亮投手の物語を紐解きながら、技術論では語られない、子供の「人間力」を育むための本質的な関わり方について、野球パパである私の視点から、皆さんと一緒に深く考えていきたいと思います。

近藤大亮とは何者か?―壮絶な「怪我との闘い」の野球人生

まず、近藤大亮という投手が、どれほど過酷な道を歩んできたのかを知る必要があります。彼の野球人生は、輝かしい実績と、常に隣り合わせだった「怪我との闘い」の歴史そのものでした。

輝かしい実績と、常に隣り合わせだった故障の歴史(侍ジャパン選出からトミー・ジョン手術まで)

パナソニックを経て2015年にドラフト2位でオリックス・バファローズに入団した近藤投手は、ルーキーイヤーから中継ぎとして頭角を現します。力強いストレートを武器に、2017年から3年連続で50試合以上に登板。2017年には侍ジャパンのメンバーにも選出されるなど、球界を代表するリリーフ投手の一人として、そのキャリアは順風満帆に見えました。

しかし、その栄光の裏側で、彼の身体は悲鳴を上げていました。2020年、右肘の痛みが彼を襲い、同年9月、投手生命を左右する「トミー・ジョン手術」を受けることを決断します。それは、長い、長いリハビリ生活の始まりでした。育成契約という厳しい立場になりながらも、彼は決して腐ることなくリハビリに励み、2022年には見事支配下登録へ復帰。32試合に登板し、チームの日本一に貢献するという、まさに不屈の魂を見せつけました。

絶望的な診断「右肩腱板断裂」と“前例のない”保存療法への挑戦

2023年オフ、金銭トレードで読売ジャイアンツへ移籍。「野球人生の最後」という並々ならぬ覚悟で臨んだ2025年シーズン。しかし、野球の神様は彼にさらなる試練を与えます。

3月13日のオープン戦、彼はマウンド上で右肩にこれまで感じたことのない異変を感じます。わずか1球で緊急降板。下された診断は「右肩腱板断裂」。投手にとっては、トミー・ジョン手術以上にキャリアを終結させかねない、絶望的な重傷でした。

医師からは「手術をすれば全治2年。しなければ完治は見込めない」と告げられます。34歳という年齢を考えれば、誰もが引退を覚悟する状況でした。しかし、近藤投手は、常人には理解しがたい決断を下します。

「前例がないなら、俺が前例になる」

彼は手術をせず、復帰の前例がほとんどないと言われた「保存療法」で、再びマウンドを目指すことを選択したのです。

支えになったのは「昨日の自分に勝ち続ける」という信念

そこからのリハビリは、壮絶を極めました。「けん板はもう、ちぎれている状態なので、毎球、痛いし、毎回抜けそうな感じ」。球速は90キロ台まで落ち込み、プロ野球選手としてボールを投げることすら困難な状態でした。

それでも彼は、心を奮い立たせます。

「昨日の自分に勝ち続ける」

他人や過去の栄光と比較するのではなく、ただひたすらに、今日の自分が昨日の自分を少しでも超えることだけを目指しました。ジャイアンツ球場では、毎日100球以上のネットスローを黙々と続ける彼の姿がありました。その姿は、同じくリハビリに励む若い選手たちの目に、どれほど力強く映ったことでしょうか。

「腕がちぎれてもいい」―引退試合で、彼は野球人生のすべてを体現した

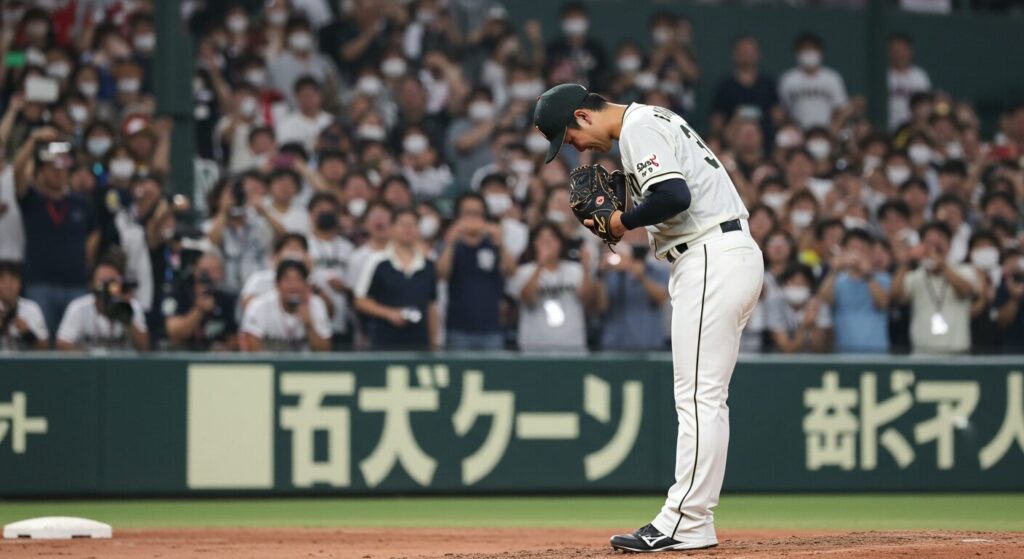

そして、運命の2025年9月27日。イースタン・リーグのロッテ戦が、彼の引退試合となりました。

「もう一度マウンドに立つ」という、あの日の誓いを果たす時が来たのです。

先発マウンドに上がった近藤投手は、オリックス時代の同僚だった大下誠一郎選手と対峙します。彼の野球人生のすべてを込めた、最後のアウト一つを取るための真剣勝負。

「正直、腕がちぎれてもいいと思って全力で投げました」

その言葉通り、彼は痛みも恐怖もすべて解き放ったかのように、腕を振りました。初球135キロ、2球目136キロ、そして最後のボールは、この日の最速となる140キロのストレート。大下選手のバットが空を切り、彼の10年間のプロ野球人生は終わりを告げました。

試合後、チームメイトから3度、宙に舞った彼の表情は、一点の曇りもない、晴れやかな笑顔でした。彼は、自らの野球人生を、最後の最後まで見事に体現してみせたのです。

なぜ彼は最後まで諦めなかったのか?―「感謝」こそが折れない心の源泉だった

これほどの絶望的な状況で、なぜ近藤投手は心を折ることなく、前を向き続けることができたのでしょうか。その答えは、彼の人間性、そして彼が野球を通じて育んできた「哲学」に隠されていました。

引退会見で語られた「人に恵まれた野球人生」という言葉の真意

引退会見で、彼は涙を浮かべながら、何度も同じ言葉を口にしました。

「本当に、人に恵まれた野球人生やったなと思います」

この言葉こそ、彼の「諦めない心」の核心です。彼は、自分のためだけに戦っていたのではありませんでした。彼の心の中には、常に自分を支え、信じ、応援してくれた人々の顔がありました。

モチベーションの源泉は「支えてくれた人たちのため」という思い

トミー・ジョン手術という大きな決断をした時も、今回の腱板断裂という絶望的な診断を受けた時も、彼の脳裏に浮かんだのは、家族、チームメイト、監督、コーチ、トレーナー、そしてファンの姿でした。

「支えてくれた人たちに、マウンドに上がる姿をしっかりと見せること」

それが、彼のたった一つの、そして何よりも強力なモチベーションだったのです。自分のためだけだったら、とっくに心は折れていたかもしれません。しかし、「誰かのために」という思いが、彼の心を鋼のように強くしたのです。

苦しいリハビリ期間が「すごくいい時間」に変わった理由

驚くべきことに、近藤投手は、あの孤独で過酷なリハビリ期間を振り返り、「すごくいい時間でした」と語っています。

普通に考えれば、辛く、苦しいだけの時間のはず。しかし彼は、野球ができない期間だからこそ、普段は見過ごしがちな多くのことに気づくことができたのです。毎日身体のケアをしてくれるトレーナーのありがたみ、練習を手伝ってくれる裏方さんの存在、声をかけてくれる仲間の優しさ。

野球ができることが「当たり前」ではないと知った時、彼は、自分がいかに多くの人々に支えられて野球ができていたのかを痛感しました。その気づきが、苦しいリハビリを「感謝」の気持ちを再確認するための「いい時間」へと変えたのです。

【コアメッセージ】野球は「感謝」と「尊敬」を学ぶ最高の人間教育の場である

ここに、私たちが少年野球を通じて子供たちに伝えるべき、最も大切なメッセージがあります。

それは、少年野球は、単なる技術向上の場ではなく、最高の「人間教育」の場であるということです。そして、その教育の根幹をなすのが、近藤投手の野球人生が教えてくれる「感謝」と「尊敬」の心です。

野球というスポーツは、一人では決してできません。チームメイトがいて、指導者がいて、対戦相手がいて、審判がいて、グラウンドを整備してくれる人がいて、そして、毎日送り迎えをしてユニフォームを洗ってくれる家族がいる。そのすべてが揃って、初めて試合という舞台に立つことができるのです。

この「当たり前」への感謝の気持ちこそが、困難に立ち向かう上での土台となります。「自分のため」という力には限界がありますが、「支えてくれるみんなのため」という力は、時に信じられないような奇跡を生むのです。

【実践編】今日から家庭で始める!「諦めない心」を育む親の5つの関わり方

では、近藤投手の物語から得られる教訓を、具体的に我が子への関わり方にどう活かしていけばよいのでしょうか。ここでは、今日から家庭で実践できる5つの具体的なアプローチを、野球パパの視点から提案します。

関わり方1:「結果」ではなく「過程」を具体的に承認する(NG声かけ例とOK声かけ例)

子供の自己肯定感を育む上で、親からの「承認」は不可欠です。しかし、その承認の仕方を間違えると、かえって子供を追い詰めてしまうことがあります。

【NG声かけ例】

- 「三振なんて、情けない!」

- 「なんであんなエラーするんだ!」

- (ヒットを打った後で)「ナイスバッティング!次も頼むぞ!」

これらはすべて「結果」にフォーカスした声かけです。結果だけを評価され続けると、子供は「良い結果を出さない自分には価値がない」と感じ、失敗を恐れて挑戦できなくなってしまいます。

近藤投手が「昨日の自分に勝ち続ける」ことを目標にしたように、親は「過程」に目を向け、その努力や挑戦を具体的に承認することが重要です。

【OK声かけ例】

- (三振した後で)「最後までフルスイングできたね!その勇気が素晴らしいよ」

- (エラーした後で)「悔しいよな。でも、最後までボールを諦めずに追いかけた姿勢は、チームにとってすごく大事なことだよ」

- (ヒットを打った後で)「あの場面、すごく緊張したと思うけど、練習でやってきた通りのスイングができていたね。日々の努力の成果だな」

このように、結果がどうであれ、その裏にある努力、勇気、挑戦、姿勢といった「過程」を言葉にして伝えることで、子供は「結果が出なくても、お父さん(お母さん)は自分の頑張りを見てくれている」と感じ、再び前を向く勇気を持つことができます。

関わり方2:「家族は絶対的な安全基地」という安心感を育む(失敗を責めない文化の作り方)

近藤投手が「人に恵まれた」と語ったように、困難に立ち向かうためには、心の拠り所となる「安全基地」が必要です。子供にとって、その最初の、そして最も重要な安全基地は「家庭」です。

家庭が、試合の結果に一喜一憂し、ミスを責め立てる「査定の場」になってしまっていませんか?

大切なのは、家庭内に「失敗を責めない文化」を作ることです。試合から帰ってきた子供にかける第一声は、「今日の試合どうだった?」ではなく、「お疲れ様。今日も一日よく頑張ったね」であるべきです。

そして、子供が試合での失敗を話し始めたら、決して遮らず、まずは「そうか、悔しかったんだな」「それはつらかったね」と、その感情に寄り添い、共感してあげてください。アドバイスや説教は、その後で十分です。

「どんな結果であろうと、パパとママは、頑張っているあなたの絶対的な味方だよ」

このメッセージを日々の言動で伝え続けること。その揺るぎない安心感が、子供がグラウンドで思い切って挑戦するための土台となるのです。

関わり方3:大きな夢を「小さな成功体験」に分解し、やり遂げる力を育てる

「プロ野球選手になりたい!」という大きな夢は素晴らしいものですが、その道のりはあまりにも遠く、漠然としています。大きな目標だけを見ていると、日々の地味な練習に意味を見出せず、モチベーションを維持するのは困難です。

ここで有効なのが、近藤投手が実践した「昨日の自分を超える」という考え方、つまり、大きな目標を達成可能な「小さな目標」に分解することです。

親子で一緒に「野球ノート」をつけることをお勧めします。

- 今月の目標: 「アウトコースの球を確実にミートできるようになる」

- 今週の目標: 「素振りで、アウトコースを意識したスイングを毎日30回やる」

- 今日の目標: 「今日の素振りでは、一回一回コースをイメージして振れたか?」

このように目標を細分化し、毎日、あるいは毎週、小さな達成感を感じられるように工夫するのです。そして、週末に親子でノートを見ながら、「今週は毎日素振りができたね。すごいじゃないか!」と振り返る時間を持つ。

この「小さな成功体験」の積み重ねが、「自分はやればできるんだ」という自己効力感を育み、困難な課題にも粘り強く取り組む「やり遂げる力(グリット)」を養成します。

関わり方4:怪我や失敗を「学びの機会」として親子で意味付けし、次への一歩に変える

怪我や失敗は、それ自体はネガティブな出来事です。しかし、その出来事をどう捉え、どう意味付けするかで、その後の成長は大きく変わります。

子供が怪我をしてしまった時、「なんでこんなことに…」と悲観するのではなく、親子でそれを「学びの機会」として捉え直す視点が重要です。

- 「この怪我は、身体の使い方を見直す良い機会かもしれないね。一緒に正しいフォームを勉強してみようか」

- 「試合には出られないけど、外から試合を見ることで、今まで気づかなかったチームの動きや戦術がわかるかもしれない。これも大事な勉強だよ」

- 「今はボールは投げられないけど、代わりに体幹トレーニングや下半身強化に集中できるチャンスだね」

このように、「できないこと」ではなく「今だからこそ、できること」に目を向けるのです。親子で「怪我でもできることリスト」を一緒に作ってみるのも良いでしょう。

近藤投手が、過酷なリハビリ期間を「すごくいい時間」と意味付けしたように、逆境の中に学びや成長の種を見出す力こそが、真の「諦めない心」なのです。

関わり方5:近藤投手のような物語を共有し、「自分もできる」という希望を心に灯す

子供は、理屈で教えられるよりも、具体的な物語から多くのことを学びます。特に、自分と同じように野球に打ち込む選手の「復活ストーリー」は、何よりのカンフル剤となります。

ぜひ、この記事をきっかけに、親子で近藤大亮投手の引退試合の映像を見たり、彼の野球人生について語り合ってみてください。

「この選手も、こんなに大変な怪我をしたのに、最後まで諦めなかったんだね」

「『腕がちぎれてもいい』って、すごい覚悟だね」

親が一方的に教えるのではなく、親子で一緒に物語を体験し、感動を共有する。その共通体験が、子供の心の中に「あの選手にできたんだから、自分もきっと乗り越えられる」という、力強い希望の灯をともすはずです。

野球を通じて「感謝」と「尊敬」の心を育むために、親ができること

ここまで「諦めない心」を育むための関わり方を見てきましたが、その根底に流れるべきなのが、近藤投手の野球哲学の核であった「感謝」と「尊敬」の心です。この心を育むために、親として意識すべきことを改めて確認しましょう。

グラウンド、道具、チームメイト―「当たり前」への感謝を教える習慣づくり

- 道具を大切にする: 練習後は必ず自分でグラブやスパイクを磨く。物を大切にする心は、それを用意してくれた人への感謝につながります。

- グラウンドに挨拶する: 練習の始めと終わりに、グラウンドに向かって「お願いします」「ありがとうございました」と挨拶をする。野球ができる場所への感謝の気持ちを習慣化させます。

- 仲間の大切さを伝える: 「今日、お前がいいプレーができたのは、〇〇君が声をかけてくれたおかげだな」「エラーした時、〇〇君がすぐにカバーしてくれたな」など、仲間の存在の大きさを具体的に言葉にして伝えます。

相手チームや審判へのリスペクト―勝敗を超えて本当に大切な価値観とは

試合に勝つことはもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは、相手へのリスペクトです。

- 相手チームの素晴らしいプレーには、親子で一緒に拍手を送る。

- 審判のジャッジに不満があったとしても、決して子供の前で審判を罵倒しない。

- 試合が終われば、相手チームの選手も同じ野球を愛する「仲間」であることを教える。

「勝つこと」よりも「正々堂々と戦うこと」、「相手を打ち負かすこと」よりも「相手をリスペクトすること」。この価値観を親がしっかりと持つことが、子供のスポーツマンシップを育みます。

親自身の姿勢が子供の鑑になる―指導者や他の保護者への感謝を言葉と態度で示す

結局のところ、子供は親の背中を見て育ちます。

親が指導者の采配に文句を言ったり、他の保護者の陰口を言ったりしていれば、子供も同じように、感謝や尊敬の念を持てない人間になってしまいます。

- 練習の送り迎えの際に、指導者に「いつもありがとうございます」と感謝を伝える。

- 試合の準備や手伝いをしてくれる保護者に「助かります」と声をかける。

親自身が、チームに関わるすべての人々に対して「感謝」と「尊敬」の姿勢を言葉と態度で示すこと。それこそが、子供の心を育むための、何よりの生きた教育となるのです。

まとめ:我が子の野球人生が「人に恵まれた」と言えるように

「もう腕がちぎれてもいい」―その覚悟で投げ込んだ最後の1球。

「人に恵まれた野球人生やったな」―その感謝の涙。

近藤大亮投手の野球人生は、私たちに「本当の強さとは何か」を教えてくれました。それは、決して諦めない精神力であり、その源泉となる、周囲への深い感謝と尊敬の心です。

少年野球のゴールは、プロ野球選手になることだけではありません。

たとえプロになれなくても、甲子園に行けなくても、子供が自分の野球人生を終える時に、近藤投手のように「やりきった。後悔はない」と胸を張り、「最高の仲間たちに出会えた。自分は人に恵まれた」と心から言えること。それこそが、親として、何よりの喜びではないでしょうか。

怪我や挫折は、子供を成長させるための、神様からの「ギフト」なのかもしれません。そのギフトを、親子でどう受け止め、どう乗り越えていくか。その過程のすべてが、子供の一生の財産となります。

今日から、わが子の「結果」だけでなく、その挑戦の「過程」に、もっともっと温かい眼差しを向けてみませんか。

最高のサポーターであるあなたの存在が、子供の「諦めない心」を育み、その野球人生を、そして未来の人生を、豊かに彩っていくはずです。