日本一ソフトバンクの『育成哲学』に学ぶ!試合に出られない我が子の”意識”と”環境”を家庭で劇的に変える方法

はじめに:我が子が「補欠」で悩み、何もできない…そう感じていませんか?

試合に出られない息子の姿を見る親の葛藤

チームの試合当日。

グラウンドの片隅で、ベンチを温め続ける我が子の背中。仲間たちの歓声が遠くに聞こえるような、その小さな後ろ姿を見つめながら、胸が締め付けられるような思いをしている野球パパは、決して少なくないはずです。

「どうしてうちの子だけ…」

「練習はあんなに頑張っているのに、何が足りないんだろう」

そんなもどかしさと、何もしてあげられない無力感。子どもの悔しい気持ちを痛いほど感じながらも、かけるべき言葉が見つからない。そんな経験、あなたにもありませんか?

私自身も、息子が少年野球を始めたばかりの頃、同じ壁にぶつかりました。周りの子たちが試合で活躍する姿を横目に、ただ声出しとボール拾いに徹する息子。その姿に焦りを感じ、「もっと素振りをしろ!」「なんであの子みたいにできないんだ!」と、今思えば息子を追い詰めるような言葉ばかりをかけてしまっていた時期がありました。

技術指導だけでは解決しない「心の壁」

多くの親が、子どもが補欠になる原因を「技術不足」だと考えがちです。もちろん、それも一因ではあるでしょう。しかし、バッティングフォームを教えたり、ノックの数を増やしたりするだけでは、この問題は本質的には解決しません。

なぜなら、そこには技術以前の「心の壁」が存在するからです。

「どうせ自分は試合に出られない」

「ミスをしたら監督や親に怒られる」

「周りの子より下手だと思われたくない」

こうしたネガティブな感情が、子どもの挑戦する意欲を奪い、本来持っているはずの才能に蓋をしてしまっているケースが非常に多いのです。この「心の壁」を取り払わずに、いくら技術指導を重ねても、それは砂上の楼閣にしかなりません。

この記事であなたが得られること:家庭でできる「意識」と「環境」の改革

この記事では、小手先の技術論や練習メニューを紹介するものではありません。

2025年のプロ野球で日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークス。その常勝軍団を支える圧倒的な「育成哲学」をヒントに、家庭で実践できる、子どもの「意識」と「環境」を劇的に変えるための具体的な方法を、私の実体験も交えながら徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは、

- なぜソフトバンクが育成に強いのか、その本質がわかる

- 親が子どもにかけてしまっている「無意識の呪い」に気づける

- 試合の結果以外で子どもを評価する「新しいものさし」を手に入れられる

- 家庭を「最高の育成環境」に変えるための具体的なアクションプランがわかる

ようになっているはずです。

もう、ベンチにいる我が子の背中を見て、無力感に苛まれるのは終わりにしましょう。親の関わり方ひとつで、子どもの野球人生は、明日からでも輝き始めるのです。

なぜ今、ソフトバンクの「育成哲学」に学ぶべきなのか?

「プロ野球と少年野球じゃ、レベルが違いすぎる」

そう思われるかもしれません。しかし、常勝軍団ソフトバンクが時間と情熱を注ぎ込む育成の考え方には、あらゆるレベルの選手、特に伸び悩む子どもたちの可能性を最大限に引き出すための、普遍的なヒントが詰まっています。

日本一の礎:100人超の選手を育てる「4軍制」という名の育成システム

ソフトバンクの育成力を象徴するのが、球界でも類を見ない「4軍制」という巨大なシステムです。支配下選手と育成選手を合わせると、その数は100名を超えます。

一般的なチームであれば、これだけの人数がいると、どうしても「1軍に近い選手」と「そうでない選手」に分かれ、後者は十分な実戦経験を積めずに埋もれてしまいがちです。しかし、ソフトバンクは違います。2軍、3軍、そして4軍というカテゴリーを設け、それぞれの段階に応じた試合と役割を年間を通じて提供し続けるのです。

これにより、たとえ今は4軍の選手であっても、「試合に出られない」という状況を限りなくゼロに近づけ、実戦の中でしか得られない経験を積み、成長するチャンスを与え続けています。これは単なる「ピラミッド型の序列」ではなく、全ての選手に成長の機会を約束する「育成プラットフォーム」なのです。

小久保監督の覚悟:「チームを一度壊す」意識改革の本当の意味

2025年、チームを日本一に導いた小久保裕紀監督。彼はシーズン前に「一度チームを壊す」という衝撃的な言葉を口にしました。これは、既存のレギュラー陣をアンタッチャブルとせず、全選手をフラットな目で見て、チーム内に健全な競争を生み出すという強い決意表明でした。

実績のあるベテランも、期待の若手も関係ない。結果を出した者がグラウンドに立つ。この哲学が、チーム全体に新たな活気と緊張感をもたらし、日本一という最高の結果に繋がりました。

これは、「過去の実績」や「先入観」といった”固定観念”を打ち破り、選手の”今”と”未来”を正しく評価するという、指導者としての覚悟の表れと言えるでしょう。

これはプロだけの話ではない!少年野球の親子にこそ応用できる普遍的な課題

「4軍制による出場機会の確保」と「固定観念を壊す意識改革」。

この2つの哲学は、そのまま少年野球の親子が抱える問題に置き換えることができます。

- 固定観念に縛られていないか? → 「うちの子は体が小さいから内野は無理だ」「あの子はセンスがないから補欠でも仕方ない」親がそんなレッテルを貼っていませんか?

- 出場機会が奪われていないか? → チームの方針で試合に出られないのは仕方ない。しかし、家庭という環境の中で、子どもが輝ける「別の舞台」を用意してあげることはできないでしょうか?

ソフトバンクの育成哲学は、プロという厳しい世界で選手を育てるための究極のシステムです。だからこそ、その本質を理解し、家庭という小さな単位で応用することができれば、それは我が子を育てる上で、これ以上ない強力な羅針盤となるはずです。

親が壊すべき”固定観念” – 小久保監督の哲学に学ぶ「意識改革」

我が子が伸び悩んでいるとき、多くの親は「子どもの何を変えるべきか」を考えます。しかし、本当に変えるべきは、親自身の”意識”なのかもしれません。

コアメッセージ①:「こうあるべき」という親の呪縛が、子どもの可能性を奪っている

小久保監督が「チームを一度壊す」と語ったとき、それは選手間の序列や慣例といった”固定観念”を壊すことを意味していました。

これを私たちの家庭に置き換えてみましょう。

小久保監督の言う『チームを壊す』とは、親が子どもに対して持っている『こうあるべきだ』という固定観念を壊すことと同じだと、私は考えています。

- 「男の子なんだから、4番でエースを目指すべきだ」

- 「レギュラーになれないなら、野球をやっている意味がない」

- 「大事な場面でエラーをするなんて、練習不足だ」

- 「周りの〇〇くんは、あんなに打っているのに…」

これらは、親が子どものためを思って口にする言葉かもしれません。しかし、知らず知らずのうちに、それは子どもにとって「こうならなければいけない」という強力な”呪い”、いわば「親の呪縛」となって、重くのしかかっているのです。

この呪縛は、子どもの野球を「楽しいもの」から「親を満足させるための義務」へと変えてしまいます。そして、「親の期待に応えられない自分はダメな人間だ」という自己否定に繋がり、挑戦する勇気さえも奪っていくのです。

レギュラーと補欠を分けるのは「技術」だけではないという事実

少年野球の現場を見ていると、レギュラーの子と補欠の子を分ける決定的な差が「技術」だけではないことに気づかされます。むしろ、その差を生んでいるのは「メンタル」です。

- レギュラーの子:自信に満ち溢れ、ミスを恐れず思い切ったプレーができる。

- 補欠の子:自信がなく、「また怒られるかも…」と常に監督や親の顔色を伺い、プレーが萎縮してしまう。

この「自信の差」はどこから生まれるのでしょうか。もちろん、本人の性格もあります。しかし、親の関わり方が大きく影響していることは間違いありません。

結果ばかりを求め、ミスを責め、他人と比較する。そんな「減点方式」の関わり方を続けていれば、子どもの自己肯定感はどんどん下がっていきます。自信のない選手が、どうして試合で最高のパフォーマンスを発揮できるでしょうか。

親がまず壊すべき固定観念は、「結果がすべて」という考え方そのものなのです。

親の評価軸を変える:結果ではなく「プロセス」と「挑戦」を称賛する言葉かけ術

では、具体的にどうすればいいのか。答えはシンプルです。親の評価軸を「結果」から「プロセス」と「挑戦」に移すことです。そして、それを具体的な言葉で子どもに伝え続けるのです。

【NGな言葉かけ】

- 「なんで三振したんだ!」

- 「エラーするなよ!」

- 「〇〇くんに負けるな!」

【OKな言葉かけ】

- (三振しても)「ナイススイング!あそこで思い切ってバットを振れたのが偉いぞ!」

- (エラーしても)「惜しかったな!でも、あの難しい打球に飛びつけた勇気が素晴らしい!」

- (試合に出られなくても)「誰よりも大きな声を出してたな。お前の声がチームの力になってたぞ!」

- (練習から帰ってきたら)「今日の練習で、新しく挑戦してみたことは何?」

ポイントは、ヒットを打ったか、エラーをしたかという「結果」ではなく、思い切ってバットを振ったか、勇気を持って打球に飛びついたかという「挑戦」の姿勢そのものを具体的に褒めることです。

この言葉かけを続けることで、子どもは「親は結果だけを見ているんじゃない。僕の頑張りそのものを見てくれているんだ」と感じるようになります。それが安心感と自己肯定感に繋がり、「ミスを恐れずに挑戦してみよう」という、成長の原動力になるのです。

家庭で実践する「ソフトバンク式4軍制」 – 補欠にしないための「環境改革」

親の「意識改革」と同時に進めたいのが、「環境改革」です。チームの方針は変えられなくても、家庭という小さな社会の環境は、親の工夫次第で今日からでも変えることができます。そのヒントが、ソフトバンクの「4軍制」に隠されています。

4軍制の本質は「序列化」ではない。「役割」と「出場機会」の創出だ

ソフトバンクの4軍制を、単に「1軍から4軍までの序列」と捉えるのは間違いです。その本質は、どんな選手にも、そのレベルや成長段階に応じた「役割」と「出場機会(活躍の舞台)」を与え続ける仕組みにあります。

4軍の選手は、いきなり1軍の投手と対戦させられることはありません。まずは4軍レベルの試合で結果を出すことを目指します。そこで自信と課題を見つけ、クリアすれば3軍へ。そこでまた新たな役割と目標が与えられる。このスモールステップの繰り返しが、選手の着実な成長を促しているのです。

「自分には、今ここで果たすべき役割がある」

「この舞台でなら、自分も活躍できるかもしれない」

この感覚こそが、選手のモチベーションを維持し、成長を加速させる鍵なのです。これを家庭で応用しない手はありません。

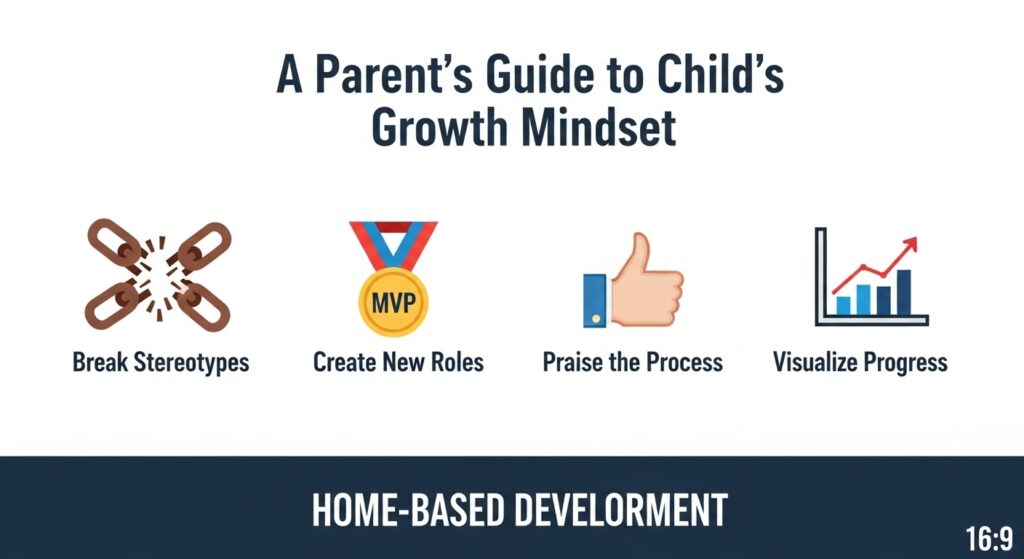

コアメッセージ②:我が家だけの「今日のMVP制度」で、試合以外の評価軸を作る

チームでは補欠でも、家庭ではヒーローになれる。そのための最もシンプルで強力な方法が、家庭内に試合の結果以外の”評価軸”を作ってあげることです。

私の体験談をお話しさせてください。

息子が万年補欠で親子ともに苦しんでいた時期、わらにもすがる思いで始めたのが、試合の帰り道に、その日の「我が家のMVP」を発表するというルールでした。

最初は「試合に出てないのにMVPなんて…」と戸惑っていた息子。しかし、私は試合の結果とは全く関係のない基準でMVPを選び続けました。

「今日のMVPは、〇〇(息子)です!理由は、誰よりも大きな声でランナーコーチをしていたからです!」

「今日のMVPは、〇-10で負けたけど、最後まで下を向かずに仲間を応援し続けた〇〇選手です!」

「今日のMVPは、試合には出なかったけど、ファールボールを全力で追いかけて、チームのボールを一つ守った〇〇です!」

これを続けていくうちに、息子の意識が明らかに変わっていくのが分かりました。試合に出ることだけが全てではない。「チームのために自分ができることは何か」を探し始めたのです。そして何より、試合の帰り道、暗い顔で押し黙っていた息子が、その日の自分の”貢献”を少し誇らしげに話してくれるようになりました。

あの瞬間、私は確信しました。子どもの目の色を変えるのは、親が与える「たった一つの評価軸」ではなく、「多様な評価軸」なのだと。

「代走のスペシャリスト」「最強のベンチコーチ」家庭内で多様なヒーローを生み出す方法

「今日のMVP制度」以外にも、家庭でできる「役割」の創出は無限にあります。

- 「代走のスペシャリスト」に任命する

「お前はチームで一番足が速い。たった一度のチャンスで試合の流れを変える、秘密兵器だ。その一歩のために、家でスタートの練習をしよう」 - 「最強のベンチコーチ」に任命する

「試合に出ていると気づかない相手のクセや弱点を、外から見つけ出すのがお前の仕事だ。見つけたら、仲間や監督に伝えるんだ。お前の分析が勝利に繋がるぞ」 - 「データ分析官」に任命する

「次の対戦相手の過去のスコアを調べて、どんなチームか分析レポートを作ってくれないか?パパと一緒に作戦を考えよう」

どんな役割でも構いません。大事なのは、「君はチームに必要とされているんだ」という明確なメッセージを伝え、家庭内に彼が輝けるポジションを用意してあげることです。それは、子どもにとって何よりの自信となり、チームでの居場所を見つけるきっかけにもなるのです。

練習メニューと成長を「見える化」する!親子で創る育成計画シートのススメ

もう一つ、環境改革としておすすめしたいのが、練習や成長の「見える化」です。漠然と「素振りをしろ」と言うのではなく、親子で一緒に簡単な「育成計画シート」を作ってみましょう。

ノートやホワイトボードで構いません。以下のような項目を作ります。

| 日付 | 今日の目標(挑戦) | できたこと | パパからのMVPコメント! |

|---|---|---|---|

| 11/1 | 苦手な内角の素振りを20回! | 怖がらずに腰を回せた! | 苦手なことに挑戦した勇気がMVP! |

| 11/2 | 捕球してから2秒で投げる練習 | 今までで一番速く投げられた! | タイムを意識した集中力がMVP! |

ポイントは、ノルマにしないこと。あくまで「挑戦したこと」と「できたこと」を記録し、親がそれに対して具体的なMVPコメント(称賛)を与えることです。

これにより、子どもは自分の成長を客観的に認識できるようになり、親はプロセスを褒める習慣が身につきます。この小さな成功体験の積み重ねが、「やればできる」という大きな自信を育んでいくのです。

専門家の知見から学ぶ、育成年代における親の役割

ここまで、私の実体験やソフトバンクの哲学を基にお話してきましたが、こうした考え方は、スポーツ科学や心理学の世界でもその重要性が指摘されています。

選手の自主性を育む重要性

私たちが目指すべき子どもの姿は、「指示待ち人間」ではなく、「自ら考え、行動できる選手」です。親が答えを教えすぎるのではなく、子ども自身に「どうすればもっと上手くなるかな?」と考えさせ、試行錯誤させるプロセスが、選手の自主性を育みます。これは専門機関である日本スポーツ協会(JSPO)も、育成年代の指導において最も重要視している点の一つです。親は監督ではなく、あくまで子どもの挑戦をサポートする伴走者であるべきなのです。

心理学に学ぶ「内発的動機付け」とは何か?

「お菓子を買ってあげるから、素振りを頑張りなさい」

これは、モノや褒美といった「外発的動機付け」です。短期的には効果があるかもしれませんが、持続しません。

一方で、「昨日より速く振れるようになったのが嬉しい!」「新しい変化球を投げられるようになるのが楽しい!」といった、行動そのものから得られる喜びや達成感を原動力にするのが「内発的動機付け」です。心理学の世界ではこれを「内発的動機付け」と呼び、多くの研究でその重要性が示されています(参考:J-STAGE)。

私たちが家庭で実践すべき「プロセスを褒める」「新しい役割を与える」といったアプローチは、まさにこの「内発的動機付け」を引き出すためのもの。子どもが野球そのものの楽しさを見出す手助けをすることこそ、親の最も大切な役割と言えるでしょう。

専門家が警鐘を鳴らす「バーンアウト(燃え尽き症候群)」とその予防策

勝利至上主義や親からの過度なプレッシャーは、時に子どもの心を蝕み、「バーンアウト(燃え尽き症候群)」を引き起こす原因となります。大好きだったはずの野球が、ある日突然、苦痛でしかなくなってしまうのです。

これを防ぐためにも、家庭は「唯一の安心できる場所」でなければなりません。野球の結果がどうであれ、親は無条件の味方であること。成功も失敗もすべて含めて、あなたという存在そのものを愛しているというメッセージを伝え続けることが、何よりの予防策になるのです。

まとめ:親の”意識”と”環境”が変われば、子どもの野球人生は輝きだす

今回は、日本一に輝いたソフトバンクホークスの育成哲学をヒントに、試合に出られずに悩む我が子に対して、親が家庭でできるサポート術を解説してきました。

小久保監督の意識改革と4軍制システムの本質を振り返る

- 意識改革:小久保監督が「チームを壊す」ことで”固定観念”を捨てたように、私たち親も「レギュラーであるべき」「結果がすべて」といった”呪縛”から我が子を解放してあげましょう。評価軸を「結果」から「プロセス」と「挑戦」へ。

- 環境改革:4軍制が全ての選手に「役割」と「出場機会」を与えるように、私たち親も家庭の中に「試合以外の評価軸」を作りましょう。「我が家のMVP制度」や「新しい役割への任命」で、子どもが輝ける舞台を用意するのです。

補欠は終わりではない。親子で乗り越えるための第一歩

ベンチに座っている時間は、決して無駄な時間ではありません。それは、親子で野球とどう向き合うかを見つめ直し、技術よりも大切な「心の土台」を築くための、最高の機会なのです。

試合に出られない息子の姿に、もう無力感を覚える必要はありません。あなたが変われば、子どもは必ず変わります。

あなたと子どもの挑戦を、心から応援しています

この記事が、あなたのその第一歩を踏み出すきっかけとなれたなら、これほど嬉しいことはありません。

さあ、今日の帰り道からさっそく「我が家のMVP」を選んでみませんか?

きっと、今まで見たことのないような、誇らしい息子の笑顔に出会えるはずです。