「お父さんコーチ」はもう怖くない!野球未経験のパパが少年野球で輝くためのたった3つの心構え

野球未経験のお父さんコーチが直面する「5つの壁」と大きな誤解

「〇〇くんのお父さん、今度コーチお願いできませんか?」

少年野球チームの監督から、あるいは保護者の代表から、ある日突然こんな風に声をかけられることがあります。我が子が頑張っているチームのため、力になりたい気持ちは山々。でも、頭をよぎるのは「いやいや、俺、野球なんて学生時代に体育でやったくらいで、ルールもろくに知らないし…」という大きな不安。

この記事を読んでくださっているあなたも、きっと同じような戸惑いや不安を抱えているのではないでしょうか。

ご安心ください。その悩み、痛いほどよく分かります。そして結論から言えば、野球経験がなくても、あなたはチームにとって最高のコーチになることができます。

この記事のポイントを約7分で解説した音声を用意しました。

まずは下のプレーヤーで、この記事が伝えたい核心部分をサクッと掴んでみませんか?移動中や作業中の「ながら聴き」にもおすすめです。

音声で概要を掴んでいただいた後は、ぜひ本文をじっくりお読みください。音声では触れきれなかった「明日から即実践できる具体的なアクションプラン」や、他のパパたちが抱える「リアルなQ&A」まで、あなたの不安を自信に変えるヒントを、これでもかというほど詰め込みました。

きっと読み終える頃には、グラウンドへ向かう足取りが少し軽くなっているはずです。

実は、多くの未経験パパが直面する不安は、いくつかの共通した「壁」と、父親の役割に対する「大きな誤解」から生まれています。まずはその正体を突き止め、不安を一つずつ取り除いていきましょう。

①「自分だけ話に入れない…」経験者パパたちの輪が生む疎外感

練習や試合のグラウンドに行くと、必ずと言っていいほど目にする光景があります。それは、野球経験者のお父さんたちが、専門用語を交えながら楽しそうに野球談議に花を咲かせている姿です。

「今の牽制、うまかったな」「あそこの守備位置はもう少し…」

そんな会話の輪の少し離れた場所で、どう輪に入っていいか分からず、ただ所在なくグラウンドを眺めている…そんな経験はありませんか?経験者にとっては当たり前の言葉が、未経験者にとってはまるで外国語。この「自分だけ話についていけない」という状況は、想像以上に精神的な負担となり、疎外感や「自分は場違いなのでは?」という思いを抱かせる最初の壁となります。

②「下手に手を出して邪魔かも…」貢献意欲と自信のなさの板挟み

チームに貢献したい気持ちは誰よりも強い。でも、「何をしていいか分からない」「やり方が分からず、下手に手を出して逆に迷惑をかけたらどうしよう…」という不安。この「貢献意欲」と「自信のなさ」のジレンマは、未経験パパにとって非常に大きな壁です。

ボール拾い一つとっても、「どのタイミングで?」「どこに集めればいい?」と戸惑ってしまう。ネットの準備を手伝おうにも、組み立て方が分からず立ち尽くす。そんな小さな躊躇の積み重ねが、「『素人は黙って見てて』と思われたら嫌だな」という遠慮に繋がり、積極的な一歩を踏み出せなくさせてしまうのです。

③「子供に何も教えられない…」技術指導コンプレックス

これが、おそらく未経験のお父さんコーチが抱える最大の壁であり、悩みの根源でしょう。

我が子から「お父さん、バッティング教えて!」「キャッチボールしよう!」とキラキラした目で言われた時、自信を持って応えられない。「他のパパはあんなに上手に投げたり打ったりできるのに…」と思われたらどうしよう。そんな不安から、子供との野球の時間を避けてしまいたくなることさえあります。

この「技術を教えられない」というコンプレックスは、コーチとしての自分の価値を全否定されているような感覚に陥らせる、非常に厄介な壁なのです。

④「素人コーチは厄介者?」世間のネガティブな声への不安

昨今、SNSなどでは「素人のパパコーチが感情的に怒鳴る」「自分の子供ばかり贔屓する」「間違った知識を教える」といった、お父さんコーチに対する否定的な意見を目にすることがあります。

こうした声は、これからコーチとして関わろうとする未経験パパをさらに萎縮させます。「自分もそんな風に思われたらどうしよう」「知識がないからこそ、感情的になってしまうかもしれない」と、まだ何もしていないうちから過剰な不安に駆られてしまうのです。これもまた、行動を妨げる高い壁と言えるでしょう。

【最大の誤解】父親の役割=技術指導、ではない!

さて、ここまで4つの壁を見てきましたが、これらの不安はすべて、ある一つの「大きな誤解」に基づいています。それは、

「少年野球における父親(コーチ)の役割 = 高度な技術指導」

という固定観念です。

しかし、断言します。これは全くの誤解です。少年野球チームの多くは、専門の監督やコーチと、たくさんの保護者の協力によって成り立っています。父親に求められる役割は、技術指導だけではありません。むしろ、現場の監督たちが本当に求めているのは、技術指導以外の部分でチームを支えてくれる存在なのです。

中途半端な知識での指導は、かえって子供を混乱させたり、チーム全体の方針と食い違ったりするリスクすらあります。野球経験がないことは、決してハンディキャップではありません。その事実を受け入れたとき、それはチームにとって、そして我が子にとって、かけがえのない「強み」に変わるのです。

次の章では、その「強み」を最大限に活かすための、具体的な心構えについてお話しします。

「教える」から「支える」へ。未経験パパが持つべき”たった3つ”の心構え

「経験がないなら、一体自分に何ができるんだ?」

その答えは、役割認識を「技術を教える人」から「子供とチームを支える人」へと、180度転換することにあります。この視点の転換こそが、すべての不安を解消し、あなたを最高のコーチへと変える鍵です。

そのために、核となる”たった3つ”の心構えを、今日からあなたの心にインストールしてください。

心構え①:監督ではなく「世界一のファン」であれ

グラウンドには、チームの戦術や技術指導に責任を持つ監督がいます。父親であるあなたが、二人目の監督になる必要は全くありません。あなたに与えられた最も重要で、誰にも代わることのできないポジション、それは「どんな時も我が子の絶対的な味方であり続ける、世界一のファン」であることです。

- 結果ではなく「プロセス」と「挑戦」を褒める

多くの親は、つい「ヒットを打った」「三振した」という目に見える「結果」だけで子供を評価してしまいがちです。しかし、「世界一のファン」の役割は、その結果に至るまでの目に見えない「プロセス」に光を当てることです。- 「三振だったけど、最後まで諦めずにバットを振った姿、かっこよかったぞ!」「エラーしちゃったけど、そのあとすぐに声を出して周りを励ましてたな。素晴らしい!」「アウトにはなったけど、あの全力疾走はチームに勇気を与えたよ。」

「盗塁は失敗しちゃったけど、あの場面で走ろうと決めた勇気がすごい!ナイスチャレンジ!」

このように、プロセスと挑戦を認められることで、子供は失敗を恐れずに次のプレーに向かう強さを身につけ、自己肯定感を育んでいきます。 - 家庭を心の「安全地帯」にする

子供たちはグラウンドで、勝利へのプレッシャー、監督からの叱責、レギュラー争いなど、常に緊張感に晒されています。だからこそ、家庭は彼らが唯一、そのプレッシャーから解放される「安全地帯」でなくてはなりません。試合から帰ってきた車の中や食卓で、父親が真っ先に「なんであの球を振ったんだ!」「あんなエラーするなんて!」と反省会を始めてしまっては、子供の逃げ場がなくなってしまいます。ミスをして落ち込んでいる我が子に必要なのは、的確な技術アドバイスではありません。「おかえり。今日もお疲れさま。泥んこになるまで頑張ったな」という温かいねぎらいの言葉と、親の変わらない愛情です。評価ではなく「承認」の姿勢が、子供の心を何よりも癒し、明日への活力を与えるのです。 - NGな声かけ、OKな声かけ具体例

| 状況 | やってしまいがちなNG声かけ | 「世界一のファン」のOK声かけ |

| 三振した時 | 「なんで振らないんだ!」「あんなボール球に手を出すな!」 | 「惜しかったな!次は打てるよ」「よく見てたね。ナイス選球眼!」 |

| エラーした時 | (無言、ため息)「なんで捕れないんだ!」 | 「ドンマイ!次、次!」「顔を上げろ!声出してこーぜ!」 |

| 試合に負けた時 | 「お前のあのエラーがなければ…」「もっと練習しないとダメだ」 | 「悔しいな。でも最後までよく戦った。お疲れさま」 |

| 練習中 | 「もっと腰を落とせ!」「集中しろ!」(他の親やコーチの指導を遮る) | (まずは見守る)「いい声出てるぞ!」「ナイスプレー!」(チーム全体に向けて) |

心構え②:指導者ではなく「最強のチームサポーター」であれ

あなたが「教えられない」と感じているその瞬間、チームはあなたの「助け」を必要としています。技術指導ができなくても、チーム運営を支える「人手」として貢献できることは、文字通り山のようにあります。

- チーム運営を支える「人手」としての価値

少年野球の現場は、常に人手不足です。練習前のグラウンド準備、重いベースやネットの運搬、練習後の片付け、道具のメンテナンス…。これらは野球の知識が全くなくてもできる、しかしチーム運営には不可欠な仕事です。

誰よりも早くグラウンドに来て準備をする、率先してボール拾いをする、子供たちの水筒にお茶を補充してあげる。こうした献身的な姿は、監督や他の保護者から絶大な信頼と感謝を得られます。あなたが流した汗は、必ずチームの力になります。 - 監督の「翻訳者」になるという超重要な役割

これは未経験パパが果たせる、最も価値のある役割の一つです。

監督は練習中、たくさんの指示やアドバイスを子供たちに飛ばします。しかし、小学生の子供たちがその全てを一度で完璧に理解し、記憶するのは非常に困難です。そこで、あなたの出番です。監督の指示を大人の視点で正確に理解し、練習の合間や次のプレーの前に、子供たちに分かりやすくリマインドしてあげるのです。

「さっき監督、ゴロを捕るときは『あと一歩』前に出ろって言ってたぞ」

「次のバッターは送りバントがうまいから、内野は前に来いって指示だったな」この「監督の代弁者」「翻訳者」としての役割は、チームの方針を隅々まで浸透させる上で極めて重要です。経験者パパが良かれと思って独自の理論を教えてしまい、子供が混乱する…というよくある問題を未然に防ぐ効果もあります。監督の言葉をチームに根付かせる、いわば「文化醸成担当」としてのあなたの価値は計り知れません。 - 他の子供たちの精神的フォローも大切な仕事

監督は試合全体を指揮しているため、個々の選手の細かな心の動きまで全てを把握するのは不可能です。ミスをしてベンチでうつむいている子、緊張でガチガチになっている子、自分の子供だけでなく、そんなチームメイトにもそっと寄り添い、「大丈夫だよ」「深呼吸してみよう」と声をかけてあげてください。

あなたのその一言が、子供をプレッシャーから救い、次のプレーへの勇気を与えることがあります。我が子だけでなく、チーム全員の「お父さん」になる。これもまた、未経験コーチが果たせる素晴らしい役割です。

心構え③:完璧な大人ではなく「共に学ぶパートナー」であれ

「野球を知らない」という事実を、隠したり、恥じたりする必要は全くありません。むしろ、それは子供との間に最強の絆を築くための、最高のコミュニケーションツールになります。

- 「知らない」は最強のコミュニケーションツール

完璧な指導者であろうとするのをやめ、子供と同じ目線に立ってみましょう。

「パパ、野球詳しくないから教えてくれない?今のプレー、なんでファールになったの?」

「インフィールドフライって、どういうルールなんだっけ?」

このように、知らないことを正直に認め、子供に質問するのです。子供は「お父さんに教える」という経験を通じて、ルールの理解を深めると同時に、大きな自信と自己肯定感を得ます。教えることは、最高の学びです。あなたからの質問は、子供にとって最高の学習機会となるのです。 - 子供を「先生」にして教わってみる

中日ドラゴンズで活躍する柳裕也投手の父親は、自身が野球未経験だったため、息子さんが野球を始めたときに野球入門書を買い、一緒にルールや練習方法を学んだそうです。

あなたもぜひ、お子さんを「先生」に任命してみてください。一緒にプロ野球中継を見ながら「今の配球はどういう意図だったのかな?」と聞いたり、練習の帰りに「今日の練習で、何を意識したの?」と尋ねたりする。この「共に学ぶ」という姿勢は、親子間に「教える-教えられる」という上下関係ではなく、「同じ目標に向かうパートナー」という対等で強固な信頼関係を築き上げます。 - 野球以外の会話で信頼を深める

野球に熱中するあまり、家庭での会話が野球一色になっていませんか?子供は「野球をする自分」だけでなく、「ありのままの自分」を見てほしいと願っています。

学校の友達のこと、流行っているゲームのこと、好きなテレビ番組のこと。そんな他愛のない会話の時間を大切にしてください。子供は「パパは、野球の結果が良い時も悪い時も、野球以外の自分も、丸ごと全部受け止めてくれる」と感じ、より深い安心感と信頼を寄せるようになるでしょう。その信頼関係こそが、子供のパフォーマンスを根底から支える土台となるのです。

【明日から即実践!】未経験パパが輝くための具体的なアクションプラン

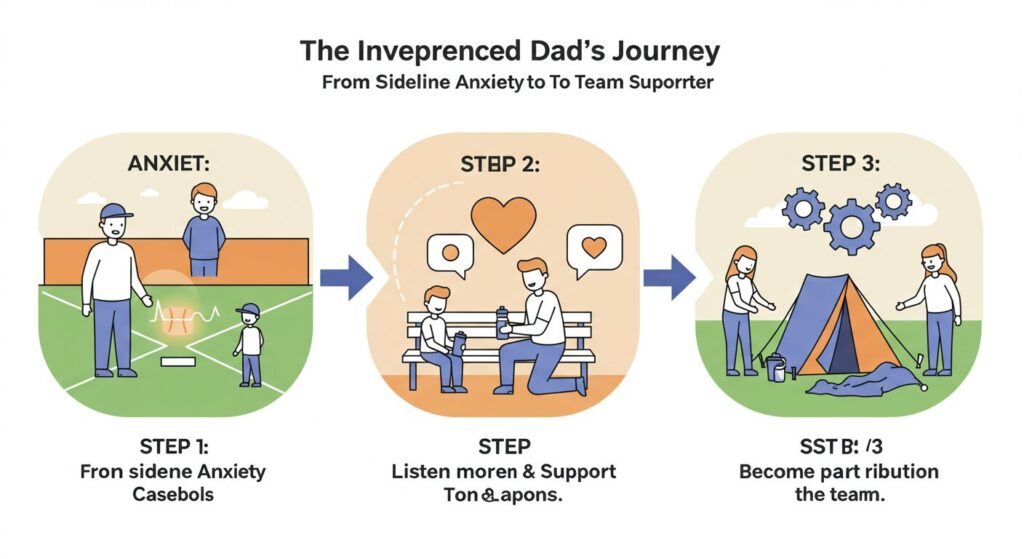

3つの心構えがインストールできたら、次はいよいよ具体的な行動に移す番です。ここでは、未経験のあなたが無理なくチームに溶け込み、着実に「信頼されるコーチ」へとステップアップしていくための具体的なアクションプランを、3つのステップに分けてご紹介します。

ステップ1:まずはグラウンドでの「自分の居場所」を作ることから

最初から「何かすごいことをしなきゃ!」と気負う必要は一切ありません。焦りは禁物です。まずはグラウンドの雰囲気に慣れ、あなた自身の心の「安全地帯」を確保することから始めましょう。

- 見守る、挨拶する、感謝する

- 見守る: 最初は、グラウンドの隅で静かに子供たちの練習を見守るだけでも十分です。それだけで子供は「お父さんが見てくれている」という安心感を得られますし、あなた自身もチームの雰囲気や練習の流れを把握できます。

- 挨拶する: 監督、コーチ、他の保護者、そして何より子供たち全員に、笑顔で「こんにちは!」「お疲れ様です!」と挨拶をしましょう。挨拶はコミュニケーションの基本であり、これだけであなたの印象は格段に良くなります。

- 感謝する: 監督やコーチが指導してくれた後には「いつもありがとうございます」、他の保護者が何かをしてくれたら「助かります」。感謝の言葉を惜しまない姿勢は、良好な人間関係を築く上で最も大切なことです。

- これだけは避けたい!チームの和を乱すNG行動5選

信頼を得るには時間がかかりますが、失うのは一瞬です。以下の行動は、チームの和を乱し、あなた自身や我が子を孤立させる原因になるので、絶対に避けましょう。- 監督の指導を遮る個人的な指示: グラウンドでの最高責任者は監督です。監督が指導している最中に、横から「そうじゃない!」「もっとこうしろ!」と叫ぶのは最悪の行為です。

- ミスへのヤジやため息: 子供のミスに対して、舌打ちをしたり、大きなため息をついたりする行為は、子供を極度に萎縮させ、プレーから挑戦する心を奪います。

- 常に不機嫌、腕組みで仁王立ち: 難しい顔で腕を組んでグラウンドを睨みつけているコーチに、子供たちは話しかけたいと思うでしょうか?口角を少し上げるだけでも、雰囲気は大きく変わります。

- 練習中のスマホいじり・保護者同士の長話: 子供たちが必死にボールを追いかけている横で、スマホに夢中になったり、野球と関係ないおしゃべりに興じたりするのは、子供たちへの冒涜です。

- 審判への過度な抗議: 少年野球の審判は、ボランティアの保護者が務めることも多々あります。明らかな誤審でも、選手である子供たちの前で審判を罵倒するような態度は、教育上最悪です。

ステップ2:経験ゼロでも即戦力!チーム貢献アイデア大全

グラウンドの雰囲気に慣れてきたら、いよいよ具体的な手伝いに挑戦です。「何かお手伝いできることはありますか?」と監督や先輩コーチに一声かけるのが最も確実ですが、ここでは自分から動ける貢献アイデアをレベル別にご紹介します。

| レベル | カテゴリ | 具体的な貢献内容 | ポイント |

| 【初級編】 | 練習補助 | ボール拾い、球出し、ベースやネットの準備・片付け、子供たちへの声出し、水分補給のサポート | 最も手軽で感謝される基本のサポート。安全に注意し、常にポジティブな声かけを心がけましょう。「ナイスボール!」「いい声だ!」の一言が場を和ませます。 |

| 【中級編】 | 試合・イベント | 乗り合わせの送迎、チーム用具の運搬、テント設営・撤収、簡単な記録係(スコアブックは無理でも、安打数や四死球のカウントなど) | 体力や得意分野を活かせます。特に記録は、後で子供と振り返る材料にもなり、非常に喜ばれます。 |

| 【上級編】 | 運営・思い出作り | 保護者会への積極的な参加・発言、イベント(BBQなど)の企画・運営手伝い、連絡網の更新など簡単な事務作業、写真・ビデオ撮影 | グラウンド外での貢献も重要。特に、子供たちの真剣な表情や最高の笑顔を写真やビデオに残すことは、お金では買えない価値を生み出す、素晴らしいサポートです。 |

ステップ3:試合でこそ輝く!未経験コーチの実践的アプローチ

練習での役割に慣れてきたら、次は試合での貢献です。試合中は監督も真剣そのもの。そんな時こそ、未経験コーチのサポートが光ります。

- 監督とのコミュニケーションで「次の一手」を先読みする

試合中の監督は、常に数手先を読みながら采配を振るっています。その思考を少しでもサポートできれば、あなたは最高の参謀になれます。試合前の短い時間で、「監督、今日のピッチャーの調子はどうですか?」「代打の一番手は誰を考えてますか?」など、さりげなく監督のプランを確認しておきましょう。

それにより、例えば「そろそろ投手が代わるかな」というタイミングで、リリーフ候補の選手を呼んでキャッチボールを始めさせたり、「代打の準備だ」という時に、目当ての選手と一緒に相手投手のタイミングを計ったりと、スムーズな選手交代を助けることができます。この「準備」が、交代した選手のパフォーマンスを大きく左右するのです。 - 選手が最高のパフォーマンスを出すための環境づくり

試合中、あなたの最大の役割は、選手たちが野球に100%集中できる環境を整えることです。- ベンチワーク: 次のバッターに声をかける、出場していない選手にも気を配り、試合に参加している意識を持たせる。

- 伝令: 監督の指示を、タイムを取ってマウンドやバッターボックスの選手に正確に伝える。焦っている選手を落ち着かせる役割も担います。

- 1塁・3塁コーチ: 最初は難しいかもしれませんが、ランナーに「リード!」「バック!」と声をかける、打球の行方を指示するなどの役割は、練習すれば誰でもできるようになります。

- 最後まで諦めない姿勢を「背中」で見せる

小学生の試合は、最終回に大逆転が起こることも珍しくありません。どんなに点差が開いても、コーチであるあなたが先に諦めてしまったら、子供たちの心はそこで折れてしまいます。

「まだいけるぞ!」「ここからだぞ!」

最後まで声をからし、選手を激励し続ける。たとえその試合に負けたとしても、最後まで諦めずに戦い抜いた経験は、子供たちの人生にとって大きな財産となります。その「諦めない心」を、言葉ではなく、あなたの「背中」で見せてあげてください。

「お父さんコーチ」よくあるQ&A【不安を徹底解消!】

ここまでの内容で、未経験でもコーチとして活躍できるイメージが湧いてきたかもしれません。しかし、まだ細かな疑問や不安が残っている方もいるでしょう。ここでは、お父さんコーチからよく寄せられる質問に、Q&A形式でお答えします。

Q. 他の保護者や監督と、どうやって上手く付き合えばいい?

A. 基本は「挨拶・感謝・謙虚さ」の3点セットです。そして何より「自分から心を開くこと」が大切です。経験者パパの野球談議の輪にも、「勉強させてください!」という姿勢で飛び込んでみましょう。「〇〇さんの現役時代のポジション、どこだったんですか?」など、相手へのリスペクトを持って質問すれば、きっと喜んで教えてくれます。監督やコーチには、常に「何か手伝えることはありますか?」と声をかけ、指示を仰ぐ姿勢を見せることで、信頼関係が生まれます。

Q. 自分の子供ばかり見てしまいそうで心配です…

A. これは多くの「お父さんコーチ」が通る道であり、非常に自然なことです。最初から完璧を目指す必要はありません。意識的に「チーム全員の子供たちの名前を呼んで声をかける」「自分の子供がプレーしていない時こそ、他の子のサポートに回る」といったことを心がけるだけでも、周りの見る目は変わります。自分の子には厳しく、他の子には優しく接してしまう「逆贔屓」もよくあるパターンですが、これも含めて、常に「チーム全体にとって最善は何か?」を自問自答する姿勢が重要です。

Q. 指導方針で監督と意見が合わない時はどうすれば?

A. グラウンドでの最終決定権は監督にあります。たとえ自分の考えと違っても、子供たちの前で監督のやり方を批判するような言動は絶対にNGです。もし、どうしても伝えたい意見がある場合は、練習後など、子供たちがいない場所で、個人的に「監督、少しよろしいでしょうか。先ほどのプレーの件ですが、私はこう思ったのですが、監督のお考えをお聞かせいただけますか?」と、あくまで「相談」という形で謙虚に伝えるべきです。チームの和を最優先に考えましょう。

Q. 仕事が忙しくて、毎回は参加できないのですが…

A. 全く問題ありません。少年野球は保護者のボランティアで成り立っているため、仕事や家庭の事情を優先するのは当然です。大切なのは、参加できる・できないに関わらず、チームを想う気持ちです。行けない日は「今度の試合、頑張ってね!」と子供に声をかけたり、他の保護者に「いつもありがとうございます。今週は参加できず申し訳ありません」と一本連絡を入れたりするだけでも、あなたの気持ちは伝わります。「行ける時に、行ける範囲で、自分にできることをする」。そのスタンスで十分です。

さらなる貢献への道も!「指導者資格」という選択肢

チームへの貢献に慣れ、野球の面白さに目覚め、「もっと深く関わりたい」「子供たちのためにもっと正確な知識を身につけたい」という意欲が湧いてきたら、「指導者資格」の取得を目指すという道もあります。

野球未経験でも指導者資格は取れる?

結論から言えば、全く問題なく取得可能です。

むしろ、自己流の経験や古い常識に縛られていない未経験者こそ、最新の指導理論や、発育発達に応じた科学的なトレーニング方法、スポーツ医学に基づいたケガ予防の知識などを、素直に吸収することができます。資格取得のプロセスは、あなたにとって「野球とは何か」を体系的に学ぶ絶好の機会となるでしょう。

資格取得のメリットと注意点(JSBB公認学童コーチの義務化にも触れる)

資格を取得する最大のメリットは、「何をどう教えたらいいか分からない」という不安が解消され、自信を持って子供たちと接することができるようになることです。チームや他の保護者からの信頼も格段に向上するでしょう。

実際に、全日本軟式野球連盟(JSBB)は、2024年度から学童チーム(小学生のチーム)のベンチ入り指導者のうち、最低1名は「JSBB公認学童コーチ」の資格を保有していることを義務付けました。これは、子供たちの安全を守り、指導の質を担保するための重要な流れであり、資格の重要性がますます高まっていることを示しています。

ただし、資格取得には講習会の受講などで一定の時間と費用がかかります。また、資格はあくまで知識の証明であり、実際の指導現場では、子供一人ひとりの個性に合わせてコミュニケーションをとる力や、経験豊富な監督・コーチと連携する協調性が不可欠であることも、忘れてはいけません。

資格はあくまでスタートライン。大切なのは…

資格を取ったからといって、急に偉大な指導者になれるわけではありません。大切なのは、資格取得をゴールではなくスタートラインと捉え、常に学び続ける謙虚な姿勢です。そして何より、この記事で繰り返しお伝えしてきた「子供とチームを支える」という根本的な心構えを忘れないことです。その土台があって初めて、資格という武器は真の輝きを放つのです。

まとめ

「お父さんコーチ、お願いできませんか?」

あの日、不安と戸惑いでいっぱいだったあなたは、もうどこにもいません。

この記事を最後まで読んでくださったあなたは、野球経験の有無が、少年野球のコーチとしての価値を決めるものではないことを、深く理解できたはずです。

「技術を教えられない」という悩みは、

- どんな時も味方でいる「世界一のファン」になる

- チーム運営に不可欠な「最強のサポーター」になる

- 子供と共に成長できる「最高のパートナー」になる

という、未経験のあなただからこそ果たせる、かけがえのない役割への扉でした。

ボール拾いに流す汗、子供たちにかける励ましの声、監督の言葉を伝える真摯な姿勢。その一つひとつが、間違いなくチームの力となり、子供たちの心を育てます。

野球を通じて、今まで見ることができなかった我が子の真剣な眼差しや、仲間と分かち合う最高の笑顔、悔し涙を乗り越えて成長する姿を、特等席で見ることができる。これほど幸せな経験はありません。

さあ、自信を持ってグラウンドに立ちましょう。

あなたの「最高の応援」を、子供たちもチームも、心から待っています。