少年野球の「ヤジ問題」に終止符を。保護者が作るべきポジティブな応援文化とチームで実践できる具体ルール

あなたも無意識に?少年野球に蔓延る「ヤジ」の正体

「なんで今、振らないんだ!」「もっと前に守れって言っただろ!」

我が子を、そしてチームを思うあまり、つい熱くなって口から出てしまう厳しい言葉。それは本当に「応援」でしょうか。それとも、子供たちの心を傷つける「ヤジ」になってしまってはいないでしょうか。

この記事のポイントを、まずは音声で手早く掴んでみませんか?

野球パパとアシスタントが、ヤジ問題の本質から具体的な解決策のヒントまでを約6分で解説します。通勤中や家事の合間など、耳で聴きながらインプットしたい方におすすめです。

もちろん、お時間がない方やテキストでじっくり読みたい方は、このまま読み進めてください。

この記事では、音声でお伝えした内容をさらに深く、そして網羅的に掘り下げていきます。ヤジの正体とその深刻な影響、なぜ大人はヤジを飛ばしてしまうのかという心理的背景までを分析。その上で、私たち保護者が主体となってポジティブな応援文化を築くための具体的なステップ、すぐに使える声かけフレーズ集、そしてチームルールのテンプレートまで、徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、ヤジ問題を解決するための明確な道筋が見えているはずです。

「ヤジ」と「応援」の境界線はどこにあるのか

まず最初に、最も重要な定義から始めましょう。「ヤジ」と「応援」は、一体何が違うのでしょうか。その境界線は非常に曖昧に見えますが、本質的な違いは「言葉のベクトルが誰に向いているか」そして「その言葉がもたらす効果」にあります。

- 応援とは?

- 目的: プレーしている選手を勇気づけ、励まし、ポジティブな気持ちにさせること。

- 特徴: 選手の挑戦や努力を称賛し、ミスをしても次に向かう活力を与える。チーム全体の一体感を高める。

- 言葉の例: 「ナイスプレー!」「いいぞ、集中!」「ドンマイ、次頑張ろう!」

- ヤジとは?

- 目的: 相手選手や審判、時には味方選手を貶め、プレッシャーを与え、プレーを妨害すること。自分の不満やストレスを発散する側面もある。

- 特徴: 相手のミスを嘲笑ったり、味方の失敗を執拗に責めたりする。聞いている誰もが不快な気持ちになり、グラウンドの雰囲気を悪くする。

- 言葉の例: 「へぼピッチャー!」「そんなのも捕れないのか!」「審判、目ついてるのか!」

重要なのは、言っている本人に悪気がなくても、受け取った子供が萎縮したり、傷ついたりすれば、それは「ヤジ」になり得るということです。「激励のつもりだった」という大人の言い分は、子供の前では通用しないのです。

なぜ日本では「ヤジ文化」が根強く残っているのか

不思議なことに、相手チームへ組織的にヤジを飛ばすような光景は、海外のユーススポーツではほとんど見られません。これは日本特有の文化とも言われています。プロ野球の世界では少なくなりましたが、アマチュア野球、特に少年野球ではいまだに根強く残っています。

その背景には、いくつかの要因が考えられます。

- 勝利至上主義の弊害: 「勝つことが全て」という考え方が、相手を打ち負かすためなら手段を選ばない、という風潮を生み出してしまいました。

- 誤った精神論の継承: 「厳しい言葉で奮い立たせる」という旧来の指導法が、応援の場にも持ち込まれている。

- 「伝統」という名の悪習: 先輩たちがやっていたから、自分たちのチームもやるのが当たり前、という思考停止に陥っているケース。

年齢が下がるほどヤジが激しくなるという悲しい報告もあります。これは、子供たちがまだ善悪の判断が未熟なうちに、大人が作り出した「ヤジ文化」に染まってしまうことを意味しています。

指示のつもりが…保護者が陥りがちな「サイドコーチング」という名のヤジ

「もっと腰を落として!」「ピッチャー、牽制を入れろ!」

ベンチにいる監督やコーチ以外、特にスタンドの保護者が選手に対して具体的なプレーの指示を出すことを「サイドコーチング」と言います。これもまた、選手を混乱させ、自主性を奪う「ヤジ」の一種です。

保護者からすれば「良かれと思って」のアドバイスかもしれません。しかし、子供は誰の指示を聞けばいいのか分からなくなります。監督の指示と保護者の指示が違えば、パニックに陥ってしまうでしょう。

「子供のプレーを見る」のではなく「子供のプレーを監視・評価する」ようになった時、応援はヤジへと姿を変えてしまうのです。

ヤジが引き起こす深刻な影響|子供とチームを蝕む負の連鎖

ヤジは、単にその場が不快になるだけでは済みません。目に見えない形で、子供たちの心、そしてチーム全体を確実に蝕んでいく、非常に深刻な問題です。

子供への心理的ダメージ:自己肯定感の低下と野球嫌いへの道

ヤジの最大の被害者は、言うまでもなく子供たちです。大人が想像する以上に、その心に深い傷を残します。

- パフォーマンスの低下と挑戦意欲の喪失:

「また怒られるんじゃないか…」という恐怖は、子供たちから思い切りの良いプレーを奪います。失敗を恐れるあまり、打席ではバットが振れず、守備ではボールに向かっていけなくなります。本来持っているはずの力を発揮できなくなるのです。そして、挑戦することをやめてしまいます。 - 自己肯定感の致命的な低下:

「自分は何をやってもダメなんだ」「チームの足を引っ張っている」…。ヤジを浴び続けることで、子供は自分自身の価値を信じられなくなります。これは野球の技術的な問題に留まらず、その後の人生における人格形成にも大きな影を落とす可能性があります。 - 燃え尽き症候群(バーンアウト)と野球からの離脱:

大好きだったはずの野球が、「怒られる場所」「辛い場所」に変わってしまったらどうなるでしょう。プレッシャーに耐えきれなくなった子供は、やがて野球への情熱を失い、グラウンドを去っていくことになります。いわゆる「燃え尽き症候群」です。

ある母親は、初めて相手チームからの口汚いヤジを聞いた時、「よそのチームはあんなひどいこと言うんだとショックでした」と語っています。このショックは、聞いている大人だけでなく、プレーしている子供たちにとっては計り知れないストレスとなるのです。

チームへの悪影響:一体感の崩壊と保護者間の不和

ヤジ問題は、個人の問題だけでは終わりません。必ずチーム全体に波及し、組織を内側から崩壊させていきます。

- ギスギスした雰囲気と一体感の崩壊:

特定の選手へのヤジが飛べば、その選手をかばう保護者と、ヤジを飛ばす保護者の間に対立が生まれます。チームは一枚岩ではなくなり、応援もバラバラに。本来、チームを勝利に導くはずの応援が、逆にチームの足を引っ張る原因となってしまいます。 - 指導者と保護者の対立:

ヤジやサイドコーチングが横行すると、指導者はまともな采配が振るえなくなります。指導方針にまで口を出す保護者が現れれば、信頼関係は完全に崩壊。チーム運営そのものが立ち行かなくなるケースも少なくありません。 - 新しいメンバーが入りにくい排他的な環境:

「あのチームは保護者が怖そうだから…」という評判は、あっという間に地域に広がります。ヤジが横行するチームは、新しい選手や保護者を遠ざけ、自ら孤立の道を選んでいるのと同じことです。

保護者自身への影響:応援が「苦痛」に変わる瞬間

そして忘れてはならないのが、ヤジ問題は、良識ある保護者自身の心をも疲弊させるということです。

我が子が、そしてチームの仲間たちが心ないヤジを浴びるのを見るのは、本当に辛いものです。しかし、チーム内で声を上げることもできず、ただ耐えるしかない…。そんな状況が続けば、週末の試合に行くこと自体が「苦痛」になってしまいます。

子供の成長を喜び、仲間と一喜一憂するはずだった少年野球の応援が、ストレスと悩みの種に変わってしまう。これほど悲しいことはありません。

なぜ大人はヤジを飛ばしてしまうのか?保護者の心理的背景

では、なぜ善良であるはずの大人、我が子を愛する保護者が、時に心ないヤジを飛ばしてしまうのでしょうか。その行動の裏には、いくつかの複雑な心理が隠されています。自分自身や周りの人を振り返りながら、少し考えてみましょう。

「我が子への期待」が生む過度なプレッシャー

「うちの子はもっとできるはずだ」「こんなところで満足してもらっては困る」

子供への期待が大きいほど、その期待に応えられないプレーに対して、親は強いストレスを感じます。そのストレスが、失望や苛立ちという形で、厳しい言葉となって口から出てしまうのです。これは、子供の成長を願う愛情が、歪んだ形で表出してしまった結果と言えるかもしれません。子供と自分を同一視しすぎているケースも多く見られます。

自身の野球経験が引き起こす「昔はこうだった」という呪縛

野球経験者の保護者に多いのがこのパターンです。「俺たちの時代はもっと厳しかった」「これくらいのことでへこたれるな」という自身の経験則を、現代の子供たちに当てはめてしまいます。時代背景も、子供の個性も違うことを理解せず、自分の成功体験(あるいは果たせなかった夢)を子供に投影してしまうのです。

「チームのために」という思い込みと集団心理

「チームの士気を上げるために、厳しいことを言うのも必要だ」「誰かが言わないとチームが締まらない」

このような「正義感」や「使命感」から、あえて厳しい言葉を選ぶ人もいます。また、周りの保護者も同じような声を上げていると、「これがこのチームのやり方なんだ」と同調し、エスカレートしてしまう集団心理も働きます。一人では言えないようなことも、集団の中では言えてしまうのです。

これらの心理は、誰にでも起こりうるものです。だからこそ、「自分は大丈夫」と過信せず、常に自らの言動を客観的に振り返る姿勢が大切になります。

新しい応援のカタチ|U9大会に学ぶ「子供が主役」の野球環境

暗い話が続きましたが、少年野球の世界にも、希望の光は差し込んでいます。その象徴的な取り組みが、小学3年生以下を対象とした「ゼビオジュニアベースボールフェスト(U9大会)」です。この大会は、私たちに「応援の本来あるべき姿」を教えてくれます。

「ヤジ厳禁」がもたらすポジティブな空間

この大会の最も画期的な点は、ルールとして「ヤジは厳禁」と明確に定めていることです。これは単なる努力目標ではありません。参加する全てのチーム、保護者が守るべき絶対のルールです。

その結果、グラウンドに響くのは、怒声や罵声ではなく、子供たちの純粋な歓声と、大人たちの温かい拍手だけになります。選手たちはプレッシャーから解放され、野球を始めたばかりの子供たちが、心からプレーを楽しめるポジティブな空間が生まれるのです。

楽しさを最大限に引き出す斬新な特別ルール

U9大会の魅力は、ヤジ禁止だけではありません。子供たちが野球の楽しさを最大限に味わえるよう、ユニークなルールが採用されています。

- 満塁から試合開始

- 三振なし(空振りしても打ち直しOK)

- バント、リード、盗塁は禁止

これらのルールは、試合の展開をスピーディーにし、打つ楽しさ、走る楽しさを全ての子供が経験できるように工夫されています。勝敗だけにこだわらず、「野球って楽しい!」という原体験を子供たちにプレゼントすることを最優先に考えているのです。

私たちが学ぶべき「楽しむ」が最優先の文化

2021年に1開催で始まったこの取り組みは、年々支持を広げ、2025年には16会場にまで拡大しています。これは、多くの指導者や保護者が、これまでの勝利至上主義的な野球に疑問を感じ、「子供が主役」の野球環境を求めていることの表れでしょう。

私たちはこのU9大会の理念から、大切なことを学ぶべきです。それは、少年野球の主役は、監督でもコーチでも保護者でもなく、まぎれもなく子供たち自身であるという、当たり前で、しかし忘れがちな原点です。

今日からできる!個人で始めるポジティブ応援の実践テクニック

チーム全体の文化を変えるのは時間がかかるかもしれません。しかし、あなた一人が変わることは、今日この瞬間から可能です。まずは個人でできるポジティブ応援を始めてみましょう。その小さな一歩が、やがて大きな波紋を広げていきます。

応援スタンスの基本:「美点凝視」で良いプレーを見つける達人になる

ポジティブ応援の根幹をなす考え方が「美点凝視(びてんぎょうし)」です。これは、文字通り「良い点(美点)を、凝視するようにじっくりと見る」ということ。

子供のプレーを見る時、できていない部分やミスばかりを探す「欠点凝視」になっていませんか?そうではなく、意識的に良いプレーを探すのです。

- 全力疾走したこと

- 大きな声を出したこと

- 仲間を励ましたこと

- アウトにはなったけど、良い当たりの打球を打ったこと

- エラーはしたけど、ボールに果敢に飛びついたこと

結果だけでなく、その過程にある素晴らしいプレー(ナイスチャレンジ)を見つけ、それを声に出して褒める。敵味方関係なく、ファインプレーには惜しみない拍手を送る。この「美点凝視」を習慣づけるだけで、あなたの応援は劇的に変わります。

ポジティブな声かけフレーズ集【状況別・完全版】

具体的にどんな言葉をかければいいのか、状況別にまとめました。ぜひ、このリストを心のお守りにして、グラウンドで実践してみてください。

| 状況 | 👍 おすすめフレーズ | 🗣️ ポイント |

| 良いプレーが出た時 | ・ナイスプレー! ・ナイスバッティング! ・ナイスピッチ! ・よく見てる!(四球) ・そのファイト、素晴らしい! | 結果だけでなく、そこに至るまでの過程や姿勢を具体的に褒めるのが効果的です。 |

| ミスをしてしまった時 | ・ドンマイ!次、取り返そう! ・気にしない、気にしない! ・ナイスチャレンジ! ・惜しかったね! ・大丈夫、みんなでカバーするよ! | 結果を責めず、まず子供の気持ちに寄り添うことが最優先。前向きな未来に目を向けさせます。 |

| 打席に向かう時 | ・思い切っていこう! ・楽しんでこい! ・君ならできる! ・集中、集中! ・チームみんながついてるぞ! | 過度なプレッシャーを与えず、「君らしくやればいいんだよ」という安心感を与える言葉を選びます。 |

| 試合前・練習前 | ・今日も楽しもう! ・怪我にだけは気をつけてね。 ・練習してきたこと、出してこい! | 結果への期待ではなく、楽しむことや健康への気遣いを伝えることで、リラックスさせます。 |

| 試合後・練習後 | ・お疲れ様!よく頑張ったね! ・今日のあのプレー、かっこよかったよ! ・悔しい気持ちは次につなげよう。 ・野球、楽しかった? | まずは労いの言葉から。結果はどうあれ、頑張った事実そのものを承認します。具体的なプレーを一つ褒めると効果大です。 |

絶対に避けたいNGワードリスト

逆に、子供の心を傷つけ、成長を妨げる可能性のあるNGワードも知っておきましょう。無意識に使ってしまわないよう、常に心に留めておいてください。

- 他人と比較する言葉: 「なんで〇〇君みたいにできないの?」

- 能力を否定する言葉: 「君には無理だ」「センスがない」

- 結果だけを責める言葉: 「なぜ三振するんだ!」「なんでエラーするんだ!」

- 人格を否定する言葉: 「やる気あるのか!」「バカヤロー」

- ため息や舌打ち: 言葉以上に、子供を傷つける非言語的なヤジです。

これらの言葉は、子供の心に深い棘となって突き刺さります。絶対に避けましょう。

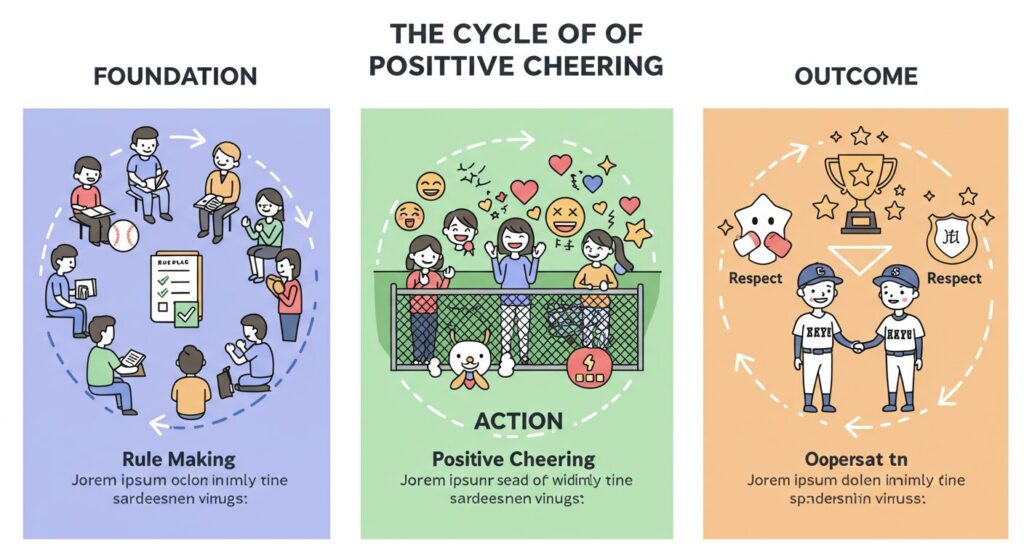

チーム全体で取り組む!ポジティブ応援文化を醸成する5ステップ

個人の意識改革は重要ですが、「ヤジ問題」を根本的に解決し、チームをより良くするためには、やはりチーム全体での取り組みが不可欠です。時間と根気が必要ですが、以下の5つのステップで、着実にポジティブな応援文化を築いていきましょう。

【ステップ1】問題の共有:まずは「知る」ことから始める

何事も、現状認識から始まります。「私たちのチームは大丈夫」と思っている保護者も多いかもしれません。まずは、ヤジが子供やチームにどのような悪影響を与えるのか、客観的な事実を共有する場を設けましょう。

- 方法: 保護者会やミーティングの時間を活用する。

- 内容:

- この記事のような資料を配布・回覧する。

- U9大会のような先進的な事例を紹介する。

- 匿名アンケートを実施し、子供や保護者が応援についてどう感じているか、本音を可視化する。

- ポイント: 誰かを吊し上げるのではなく、「子供たちのために、より良い応援についてみんなで考えたい」というポジティブな目的を明確にすることが成功のカギです。

【ステップ2】ルールの策定:みんなで決める「私たちの応援マナー」

問題意識が共有できたら、次はいよいよ具体的なルール作りです。指導者や一部の保護者がトップダウンで決めるのではなく、保護者全員が参加して、みんなで作り上げるプロセスが非常に重要です。

- 方法: ワークショップ形式のミーティングを開催する。

- 内容:

- 「子供が言われて嬉しい言葉」「嫌な言葉」を全員で書き出す。

- 後述するテンプレートを参考に、自分たちのチームに合った応援マナーやガイドラインを作成する。

- 作成したルールは印刷して全員に配布し、チームのWebサイトやSNSにも掲載する。

- ポイント: 「禁止事項」ばかりを並べるのではなく、「私たちが目指す応援の姿」というポジティブなビジョンを最初に掲げましょう。

【ステップ3】役割分担:応援リーダーとサポーター制度の導入

ルールを作っても、実践されなければ意味がありません。そこで効果的なのが、役割分担です。

- 応援リーダー:

- 保護者の中から数名を「応援リーダー」に任命します。(持ち回りでも可)

- 試合中は、リーダーが中心となってポジティブな声出しを行い、応援の雰囲気を作ります。

- サポーター:

- 他の保護者は、リーダーの声に合わせて手拍子や拍手で応援を盛り上げる「サポーター」に徹します。

- これにより、一部の人が暴走するのを防ぎ、統一感のある応援が生まれます。

- 新人サポート担当:

- 新しく入団した保護者に対して、チームの応援ルールを優しく説明する役割です。これにより、新人も安心してチームに溶け込めます。

【ステップ4】実践と定着:小さな成功体験を積み重ねる

ルールと役割が決まったら、あとは実践あるのみです。いきなり完璧を目指す必要はありません。

- 方法: 練習試合などからスモールスタートする。

- 内容:

- 試合前に全員でルールを再確認する時間を作る。

- 試合後、「今日の応援、良かったね!」とお互いを称え合う。

- ポイント: 「ポジティブな応援をしたら、チームの雰囲気が良くなった」「子供たちが生き生きとプレーしていた」といった小さな成功体験を積み重ね、共有することが、文化として定着させていく上で何よりも大切です。

【ステップ5】振り返りと改善:定期的な見直しで文化を進化させる

応援文化は、一度作ったら終わりではありません。チームの状況やメンバーの変化に合わせて、常により良いものへと進化させていく必要があります。

- 方法: 半年や1年に一度、応援ルールを見直すミーティングを行う。

- 内容:

- 子供たちへのアンケートを再度実施し、効果を測定する。

- 「もっとこうしたら良くなるのでは?」という改善案を出し合う。

- ポイント: この改善のサイクルを回し続けることで、チームの応援文化はさらに成熟し、揺るぎないものとなっていきます。

そのまま使える!【〇〇チーム応援マナーガイドライン】テンプレート

チームでルールを作る際のたたき台として、そのまま使えるテンプレートを用意しました。ぜひ、これをベースに、あなたのチームだけの最高のガイドラインを作り上げてください。

【〇〇ベースボールクラブ 応援マナーガイドライン】

~ 子供たちの最高の笑顔のために、私たち保護者が約束すること ~

《私たちの目指す応援》

私たちは、野球を通じて子供たちが心身ともに健やかに成長することを第一の目的とします。そのために、勝敗だけに一喜一憂するのではなく、子供たち一人ひとりの挑戦と努力のプロセスを尊重します。私たちの応援は、全ての子供たちを勇気づけ、チームの一体感を高め、グラウンドに関わる全ての人々が野球を心から楽しめるような、ポジティブで温かい空間を創造するためのものです。

《応援マナー5カ条》

第1条:すべての子どもたちをリスペクトしよう

自分の子供だけでなく、チームの全ての選手を平等に応援します。また、相手チームは「敵」ではなく、共に野球を楽しむ「大切な仲間」です。相手チームの選手の素晴らしいプレーにも、敬意を込めて拍手を送ります。

第2条:ポジティブな言葉で空間を満たそう

私たちの声は、常に選手を励まし、称賛し、労うために使います。結果を責める言葉、能力や人格を否定する言葉、他人と比較する言葉は一切使いません。ミスは成長の糧です。「ドンマイ!」の精神で、次のプレーへの活力を与えます。

第3条:審判と相手チームに敬意を払おう

審判は、子供たちが安全に試合をするために不可欠な存在です。その判定には、たとえ疑問があっても、決して異議を唱えたり、批判したりしません。また、相手チームのベンチや応援席を不快にさせる言動は厳に慎みます。

第4条:私たちは「サポーター」であり「コーチ」ではない

プレーの戦術や技術に関する具体的な指示(サイドコーチング)は、選手を混乱させ、自主性を奪います。指導はベンチの監督・コーチに全幅の信頼を置いてお任せし、私たち保護者は、子供たちが安心してプレーに集中できる環境を作る「最高のサポーター」に徹します。

第5条:野球を心から楽しむ姿を子どもたちに見せよう

子供たちは、大人の姿をよく見ています。私たち自身が眉間にしわを寄せて試合を「監視」するのではなく、笑顔で応援を「楽しむ」姿を見せることが、子供たちが野球を好きになる一番の近道です。

《運用について》

- 本ガイドラインは、全ての保護者に配布し、常に携帯することを推奨します。

- 試合前には、全員で本ガイドラインを読み合わせ、意識の統一を図ります。

- 本ガイドラインに反する言動が見られた場合、まずは「応援リーダー」が優しく注意を促します。改善が見られない場合は、保護者代表から公式に注意喚起を行います。

- 本ガイドラインは、年に一度、保護者全員で見直しを行い、より良いものへと更新していきます。

まとめ:ヤジのないグラウンドで、子供たちの最高の笑顔を引き出そう

少年野球における「ヤジ問題」は、一朝一夕に解決できるほど簡単な問題ではありません。それは、長年染み付いた文化や、大人の複雑な心理が絡み合っているからです。

しかし、解決できない問題では決してありません。

私たち大人が、保護者一人ひとりが、まず「変わろう」と決意すること。そして、ヤジの弊害を正しく理解し、子供の心に寄り添う「ポジティブ応援」を学び、実践すること。さらに、その輪をチーム全体に広げ、子供が主役の野球文化を粘り強く醸成していくこと。

味方への過度な指示出しも、相手への心ないヤジも、もう今日で終わりにしませんか。

代わりに、子供たちのどんな小さな挑戦も称え、努力の過程を認め、失敗さえも成長の糧として温かく見守る応援を送りましょう。グラウンドに響く声が、怒声から歓声へ、ヤジから拍手へと変わった時、子供たちはプレッシャーから解放され、本来持っている輝きを存分に発揮してくれるはずです。

野球は本来、楽しいスポーツです。その楽しさを子供たちから奪うのも、取り戻してあげるのも、私たち大人の責任です。

まずは、あなたのチームの仲間と、この記事をきっかけに「応援」について話すことから始めてみてください。その小さな一歩が、子供たちの最高の笑顔を引き出す、大きな変化へと繋がっていくことを信じています。