少年野球のお茶当番を完全廃止!保護者の負担を激減させチームを改革した全手順

「うちの子、野球やりたいって言うけど、少年野球って親の負担がものすごく大きいって聞くし…」「週末、お茶当番で一日潰れるのが正直しんどい…」

あなたも今、そんな悩みを抱えていませんか?

この記事の要点をまとめた約7分間の対談音声を用意しました。移動中や作業中など、耳でインプットしたい方はこちらから再生してください。改革の全体像を掴むことができます。

もちろん記事本文では、音声では語りきれなかった「反対意見を納得に変える提案資料の作り方」や「波風を立てない具体的な会話術」など、改革を成功させるためのさらに詳しいノウハウを、文字でじっくりと解説していきます。

(以下、元の導入文の続き)

かつての僕もそうでした。息子の「野球がしたい!」という純粋な気持ちを応援したい反面…。

「お茶当番」が引き起こす根深い問題|もはや限界な保護者のリアルな声

改革の話を進める前に、まず私たち保護者が何をそんなに「負担」に感じているのか、その正体を明らかにさせてください。きっと、あなたも「そうそう!」と頷いてしまうはずです。

かつての僕たちのチームで「お茶当番」と呼ばれていた業務は、その名の通りお茶を準備するだけではありませんでした。

- 膨大な量の飲料準備: 夏場は2リットルのジャグを何本も、さらには巨大なクーラーボックスに氷と大量のペットボトルを詰め込んでグラウンドへ。前日の買い出しと準備だけで数時間を要します。

- グラウンドの鍵開け・管理: 誰よりも早く集合し、練習が終わるまでグラウンドを離れられない。

- 備品・救急箱の管理と運搬: 練習道具や救急箱のチェックと持ち運びも当番の仕事。

- トイレの掃除: 公共のグラウンドの場合、子どもたちが使うトイレの掃除まで役割に含まれていました。

- 怪我や体調不良への対応: 練習中に怪我をした子、体調を崩した子が出た際の応急処置と保護者への連絡。

- 指導者への対応: 監督やコーチへの飲み物提供や、その他雑務の対応。

これらすべてを、週末の貴重な休日を丸一日使って、無償で行うのです。

肉体的な負担はもちろんですが、それ以上に深刻なのが「時間的拘束」と「精神的ストレス」でした。共働きが当たり前の現代、土日に仕事が入る家庭も少なくありません。そんな中で「当番だから」と仕事を調整する、あるいは休日に全く休めない状況は、家庭生活に大きな歪みを生みます。

さらに、この制度は学校のPTA活動とよく似た問題を抱えています。本来は任意のボランティアのはずが、いつしか「参加して当然」という無言の圧力が働き、事実上の強制になっているのです。「断ったら、うちの子が何か言われないだろうか…」「非協力的な親だと思われたくない…」そんな思いから、多くの保護者が心身の悲鳴に蓋をして参加していました。

この過大な保護者負担は、もはや一つのチームの問題ではありません。全日本軟式野球連盟が2023年6月に「保護者に負担のかからない柔軟なチーム運営」を求める異例の通知を出すほど、野球人口そのものを減らす深刻な原因となっているのです。[6]

子どもが「野球やりたい!」と言っても、「親の負担が大きすぎるから…」と二の足を踏んでしまう。そんな悲しい現実が、すぐそこにあるのです。

なぜ無くならない?お茶当番廃止を阻む賛否両論の壁

「これほど問題なら、なぜすぐに無くせないの?」

そう思いますよね。僕も最初はそう思っていました。しかし、改革を進めようとすると、必ずいくつかの「壁」にぶつかります。それは、長年チームを支えてきた方々の想いや、純粋に子どもを心配する気持ちから生まれるもので、決して頭ごなしに否定できるものではありません。

お茶当番の廃止を巡る主な意見を、分かりやすく整理してみましょう。

| 論点 | 廃止賛成派の主張 | 廃止反対・慎重派の主張 |

|---|---|---|

| 保護者負担 | 共働きが主流の現代、週末丸一日の拘束は限界。負担を減らせば新しい仲間も増え、チームが活性化する。 | 子どものためなら月1〜2回の当番は親の責任。大変なのは皆同じ。これを嫌がるのは協力する気がないのでは? |

| 子どもの安全管理 | 飲み物の準備と安全確保は別の話。緊急連絡網の整備など、別の仕組みで対応すれば問題ない。 | 練習中の怪我や熱中症など、指導者だけでは対応しきれない。当番は子どもたちの命を守る「見守り役」として必要不可欠だ。 |

| 子どもの自主性 | 自分の飲み物は自分で用意するのが当たり前。自己管理能力を育む絶好の機会になる。 | 小学生に完璧な自己管理は難しい。特に夏場は水分が足りなくなる危険があり、チームとして補給体制を整えるべきだ。 |

| 指導者との関係 | 指導者も大人。自分の飲み物は自分で用意すべき。保護者は指導者のためのお手伝いさんではない。 | ボランティアで熱心に指導してくれる監督・コーチへの感謝の気持ちとして、飲み物をお出しするのは礼儀だ。 |

| チーム運営 | 当番制があるから「あの人はやらない」といった不公平感やトラブルが起きる。無くせば運営がスムーズになる。 | 当番を無くしたら、結局やる気のある一部の人に負担が集中するだけ。新しい不公平が生まれるのではないか? |

この表を見ると、どちらの意見にも「なるほど」と思える部分があることが分かります。特に、反対・慎重派の根底にある「子どもの安全をどう確保するのか?」という懸念は、改革を進める上で最も真摯に向き合わなければならない核心的なテーマです。

この対立を「古い考え vs 新しい考え」という単純な構図で捉えるのではなく、双方の懸念を解消するような具体的な解決策を提示すること。それが、改革成功への唯一の道でした。

【実践ロードマップ】我がチームがお茶当番を完全廃止できた具体的な全手順

ここからが本題です。僕たちのチームが、前述の「壁」を乗り越え、お茶当番を完全廃止するまでに踏んだ、具体的なステップを全て公開します。

Step 1: 課題の可視化と「仲間づくり」

最初にしたことは、個人の不満を「チーム全体の課題」として客観的に示すことでした。

まず、匿名のGoogleフォームを使って、全保護者を対象に簡単なアンケートを実施しました。

「お茶当番を負担に感じますか?」「具体的にどんな業務が大変ですか?」「当番がなければ、もっと気軽に参加できますか?」

結果は明白でした。9割以上の保護者が何らかの形で負担を感じていたのです。

次に、当番の業務を全て洗い出し、準備から片付けまでにかかる総拘束時間を算出しました。すると、当番1回あたり平均で約9.5時間もの時間を費やしていることが判明。この客観的な数値を保護者会で共有した時、会場がどよめいたのを今でも覚えています。「やっぱり、そうだよね…」という共感の空気が生まれ、改革に向けた最初の仲間ができた瞬間でした。

Step 2: 段階的な改善案の提案(スモールスタート)

いきなり「来月から完全廃止します!」と宣言するのは絶対にNGです。必ず強い反発を招きます。僕たちが取ったのは、抵抗感の少ない改善案から始める「段階的アプローチ」でした。

- 第1段階(業務の削減): まず、「監督・コーチへのお茶出しは各自持参に」「グラウンドの鍵管理は指導者が行う」など、誰もが「それは無くても困らないかも」と思える業務から削減を提案し、合意を得ました。

- 第2段階(役割の再定義): 次に、「お茶当番」という名称を「見守り当番」に変更しました。目的を「お世話」から「安全確保」へと明確にシフトさせることで、「飲み物の準備は必須ではない」という意識をチーム全体に浸透させる狙いです。

- 第3段階(試験的な廃止): そして、「まずは練習日だけ、お茶の準備を無くしてみませんか?」と試験運用を提案しました。「もし問題があれば、すぐに元に戻しましょう」という条件を付けたことで、慎重派の保護者も「それなら一度やってみようか」と賛成してくれました。

Step 3: 成功事例の共有と説得

改革への不安を払拭するため、外部の情報を積極的に活用しました。

SNSや近隣チームの評判を頼りに、既にお茶当番を廃止しているチームを探し出し、運営方法をヒアリング。

「Aチームでは、選手全員がマイ水筒とクーラーボックス持参で自己管理しているそうです」

「Bチームでは、部費を少しだけ上げて、夏場の飲み物をチームで共同購入しているらしいですよ」

こうした具体的な成功事例を共有することで、「当番がなくてもチームは運営できるんだ」「私たちのチームでも実現可能かもしれない」という前向きな雰囲気を醸成していきました。

Step 4: 指導者との連携

保護者間での議論と並行して、最も重要なのが監督・コーチとの連携です。指導者の理解なくして、この改革は絶対に成功しません。

僕は何人かの保護者と一緒に、監督のもとへ直接お願いにあがりました。その際に伝えたのは、単なる「負担の訴え」ではありません。

「監督、保護者の負担が減れば、入団希望者も増え、チームはもっと活性化します」

「保護者の雑務が減れば、その分のエネルギーを、子どもたちの応援や、チームのための前向きな活動に使えます」

このように、お茶当番の廃止がチームにとって大きなメリットになることを丁寧に説明しました。熱意が伝わり、最終的には監督自らが「保護者のサポートが当たり前という時代ではない。チームの未来のために変えていこう」と、改革の先頭に立ってくれることになったのです。これが、改革を大きく前進させる決定的な一打となりました。

説得力倍増!改革を円滑に進めるための「提案資料」と「会話術」

チーム内で合意形成を図る上で、感情論だけでは人は動きません。論理的な「資料」と、相手への配慮に満ちた「会話術」が、あなたの強力な武器になります。

提案資料に盛り込むべき4つの要素

僕が保護者会で提示した資料の要点です。これを一枚のペーパーにまとめるだけで、説得力が格段にアップします。

- 現状分析と客観的データ: チーム内アンケートの結果、保護者の総拘束時間、そして全国的な野球人口の減少データなどを提示し、「なぜ今、改革が必要なのか」を客観的に示します。

- 改革の崇高な目的: 「私たちが楽をしたい」ではなく、「子どもたちが一人でも多く、一日でも長く野球を続けられる環境を作ること」が最終目的であると明記します。

- 具体的な代替案: 「当番がなくても、こうすれば安全は確保できます」「水分補給は、この方法で解決できます」と、懸念されそうな点への具体的な解決策をセットで提示し、不安を払拭します。

- 他チームの成功事例: 前述したような、実際にうまくいっているチームの事例を紹介し、「私たちにもできる」というポジティブなイメージを共有します。

波風を立てない会話術3つのポイント

- 反対意見を決して否定しない: 反対意見が出た際は、まず「〇〇さんが、子どもたちの安全を第一に考えてくださるお気持ち、とてもよく分かります」と、相手の意見に寄り添い、尊重する姿勢を見せます。その上で、「その大切な安全を守るために、当番以外の新しい方法を皆で考えてみませんか?」と提案します。

- 「子どものために」という共通の目標を軸にする: 「保護者が疲弊していると、その雰囲気は子どもにも伝わってしまいます。子どもたちが心から野球を楽しむためにも、まずは大人が笑顔でいられる環境を作りませんか?」と、常に子どもの視点に立って話を進めます。

- 「お試し期間」を提案する: 「いきなり全てを変えるのは不安だと思いますので、まずは次の1ヶ月、練習日だけ新しい方法を試してみませんか?」とスモールスタートを提案することで、「それなら…」と合意のハードルを下げることができます。

お茶当番廃止後の新しいチーム運営モデル

お茶当番を完全廃止した今、僕たちのチームは以前よりもずっとスムーズに、そして健全に運営されています。具体的に何が変わったのか、新しい運営モデルをご紹介します。

子どもの自主性を核とした「自己完結モデル」

これが基本の考え方です。

- 水分・補食の完全個人管理: 選手一人ひとりが、自分の活動に必要な量の飲み物や補食を、自分の水筒やクーラーボックスで用意してきます。「自分のことは自分でやる」という習慣が身につき、子どもの自立を促す素晴らしい機会になっています。

- 道具の準備・片付けも選手主体: これまで当番や指導者がやっていた練習の準備や後片付けも、今は高学年が中心となって選手たち自身で行います。責任感が芽生え、チームの一員としての自覚が格段に高まりました。

安全管理機能の再構築

最も懸念されていた安全面は、役割を再定義することで解決しました。

- 緊急連絡網の徹底: 全保護者が参加する連絡ツール(私たちのチームでは無料の『BAND』というアプリを使っています)で、緊急時の連絡体制を整備。練習中はグラウンドに常駐する必要はありませんが、有事の際にはすぐに駆けつけられるよう、皆が意識しています。

- 有志による「救護係」: 当番制とは別に、応急処置の知識がある保護者数名が、任意で「救護係」として登録してくれています。強制ではない「できる人が、できる時に協力する」という柔軟な体制です。

ITツールの活用による徹底的な効率化

連絡網に使っているアプリ『BAND』は、もはやチーム運営に不可欠なインフラです。出欠確認、スケジュール共有、試合会場の地図共有、資料の配布など、これまで電話やプリントで行っていた全ての連絡事項がスマホ一つで完結します。これにより、保護者間のコミュニケーションコストが劇的に削減されました。

これらの仕組みを組み合わせることで、「誰かの過剰な負担」に依存するのではなく、チーム全体で負担を分散・最適化した、持続可能な運営体制を築くことができたのです。

まとめ|お茶当番廃止はチームの未来を作るための第一歩

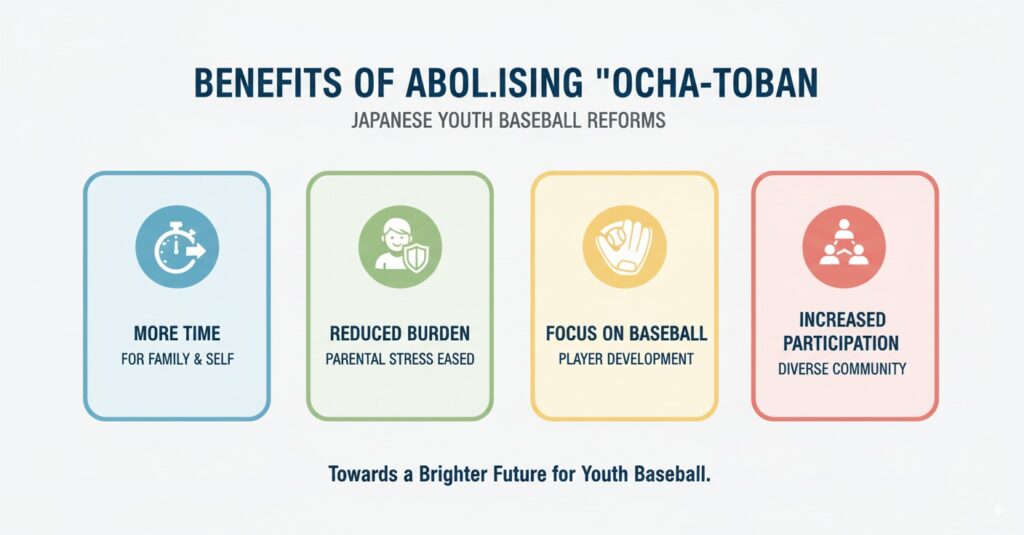

お茶当番の廃止は、単に「保護者の負担を減らす」というだけのものではありませんでした。

それは、子どもたちの「自主性」と「責任感」を育むための教育改革であり、

指導者が「保護者の協力は当たり前ではない」という意識を持つための意識改革であり、

そして、チームに関わる全ての人が、過度な負担なく、それぞれの立場で野球を楽しめる「新しい組織文化」を創造するプロセスでした。

今、僕たちのチームでは、以前よりも保護者の笑顔が増え、グラウンドにはポジティブな空気が流れています。当番から解放されたことで、純粋に我が子のプレーを応援することに集中できるようになったからです。そして何より、新しい仲間を迎えやすくなりました。

この記事を読んでくださっているあなたも、きっとチームを愛し、子どもたちの未来を真剣に考えているからこそ、悩んでいるのだと思います。

改革には勇気が必要です。しかし、その一歩が、必ずチームをより良い方向へ導くと僕は信じています。

この記事が、あなたのその、尊い一歩を後押しできたなら、これ以上に嬉しいことはありません。