2025年ドラフト候補から学ぶ!後悔しない中学野球チーム選びの重要性と親ができるサポートの全て

中学野球の3年間は、子どもが少年野球の「楽しい」から、高校野球という「勝負」の世界へと羽ばたくための、非常に重要な助走期間です。そして、その助走の質を大きく左右するのが「どのチームで過ごすか」という選択です。

この記事の要点をまとめた深掘り解説音声を、対談形式でお届けします。移動中や作業をしながらでもお聴きいただけますので、ぜひご活用ください(約8分)。

「有名な強豪チームに入れば、自然と道は拓けるはず」

「とりあえず、家から近いチームでいいか」

もし、そんな風にお考えなら、少しだけ立ち止まって みてください。2025年のドラフト候補として名前が挙がるような選手たちの足跡を辿ると、彼らの成長の裏には、必ずと言っていいほど「中学時代の最適な環境選び」と「親の賢明なサポート」が存在していることがわかります。

この記事では、音声でお伝えした内容をさらに詳しく、そして具体的に解説していきます。未来のスター選手たちの実例から、わが子の可能性を最大限に引き出すための「後悔しないチーム選びの本質」と「親として本当にすべきこと」を、一つひとつ確認していきましょう。この選択が、お子様の野球人生、ひいては人生そのものを豊かにする分岐点になるかもしれません。

2025年ドラフト候補は中学時代どこにいた?進路から見える「見えざるドラフト」の現実

高校野球、特に甲子園の常連校と言われるような強豪校の選手名鑑を開くと、その多くが中学時代に特定の硬式野球クラブチームに所属していたことに気づきます。これは偶然ではありません。実は、中学野球の世界には、選手の将来を大きく左右する「見えざるドラフト」、すなわち強豪高校と有力中学チームとの間に存在する「パイプライン」が厳然として存在しているのです。

2025年のドラフト候補として注目される逸材たちの進路は、その現実を如実に物語っています。

【近年の注目中学生と主な進路先】

| 選手名 | 中学所属チーム | 進路先高校 |

| 中村 勇斗 | 世田谷西シニア | 大阪桐蔭 |

| 井上 友吾 | 関メディベースボール学院中等部 | 大阪桐蔭 |

| 小林 鉄三郎 | 中本牧シニア | 横浜 |

| 田島 陽翔 | 武蔵嵐山ボーイズ | 横浜 |

| 鈴木 穰 | 稲城シニア | 仙台育英 |

| 倉方 湊都 | 松戸中央ボーイズ | 仙台育英 |

| 藤田 蒼海 | 関メディベースボール学院中等部 | 山梨学院 |

この表を見ても分かる通り、「世田谷西シニア」や「関メディベースボール学院」といった全国的に名の知れたチームが、大阪桐蔭や横浜、仙台育英といったトップクラスの高校へ多くの選手を輩出しています。これは、強豪高校が全国をスカウトして回るのではなく、信頼関係のある10〜20の中学硬式チームから毎年安定して有力選手を受け入れるという、確立されたシステムがあるためです。

この「見えざるドラフト」は中学1、2年生の段階から始まることもあり、一般入試で強豪校に入学しても、野球部の練習にすら参加させてもらえないケースも少なくありません。プロを目指す、甲子園に出たい、という高い志を持つ選手にとって、中学時代の所属チームが高校への「通行手形」のような役割を担っているのが、まず保護者が知っておくべき現実です。

しかし、ここで短絡的に「じゃあ、有名な硬式チームに入れれば安泰だ」と考えるのは早計です。注目すべきは、大阪桐蔭の森陽樹選手のように、中学時代は軟式野球部出身でありながら、超高校級のプレーヤーとして注目を集める選手も確実に存在するという事実です。硬式か軟式か、有名か無名か、という二元論だけでは、子どもの未来を拓くチーム選びの本質は見えてきません。

重要なのは、このシステムの存在を理解した上で、わが子の個性や家庭の方針に本当に合った環境を見極めることなのです。

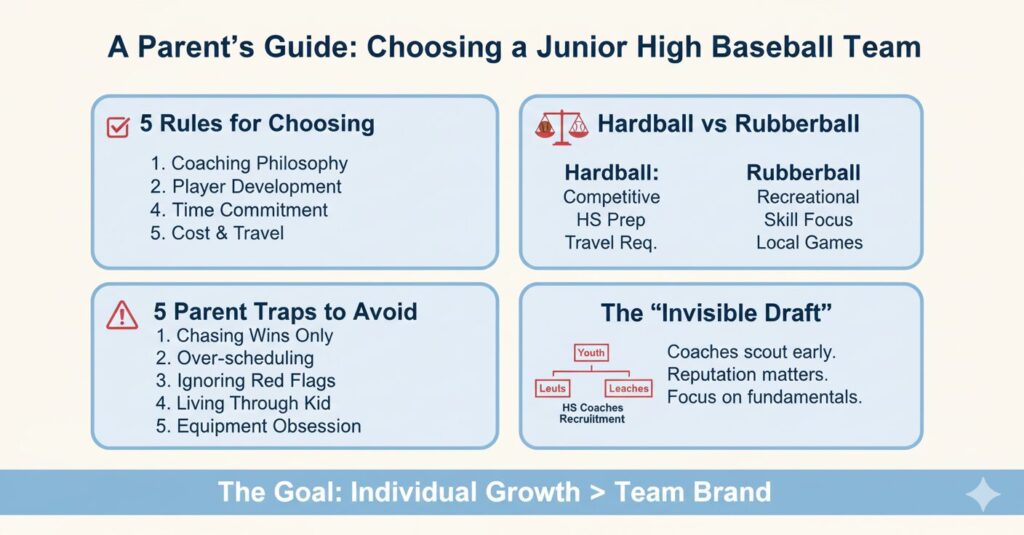

後悔しないチーム選び5つの鉄則【親のチェックリスト】

「見えざるドラフト」の存在を知ると、つい「進路実績」ばかりに目が行きがちです。しかし、最も大切なのは「わが子がそのチームで3年間、心身ともに成長できるか」という視点です。入団後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、以下の5つの鉄則をチェックリストとして活用してください。

鉄則1:指導方針と家庭の価値観は一致しているか?

チーム選びで最も重要なのが「指導者との相性」そして「チームの方針」です。体験練習に参加するのはもちろんですが、可能であれば公式戦や練習試合も見学し、「本当の姿」を確認しましょう。

【チェックポイント】

- 指導者の言葉遣い: 選手への指示や叱責の際に、人格を否定するような罵声が飛んでいませんか?

- 指導スタイル: 勝利至上主義で選手を駒のように扱うのか、個々の選手の将来を見据えて育成を重視しているのか。

- コミュニケーション: 指導者は選手と対話をしているか。一方的な命令だけでなく、選手の意見に耳を傾ける姿勢はあるか。

- 家庭との一致: 家庭として野球に何を求めますか?(技術向上、人間教育、文武両道など)。その価値観とチームの方針は合致していますか?

「普段は優しいけれど、試合になると豹変する」という指導者もいます。ホームページの美辞麗句だけを信じるのではなく、親自身の目で確かめることが不可欠です。

鉄則2:親の負担と家庭環境は現実的か?

特に硬式クラブチームでは、親のサポートが活動の根幹を支えている場合が少なくありません。愛情だけでは乗り越えられない現実的な負担について、入団前に必ず確認しましょう。

【チェックポイント】

- 金銭的負担: 月謝、遠征費、合宿費、用具費など、年間で総額いくら必要か。

- 時間的負担(当番など): お茶当番、グラウンド設営、審判、車出し(配車)の頻度やルールは明確か。

- 送迎: 専用グラウンドの有無。ない場合、練習場所が毎回変わり、送迎が大きな負担になる可能性はないか。

- 家庭の協力体制: 共働き家庭でも無理なく協力できる体制か。父親だけ、母親だけに負担が偏っていないか。

近年は保護者の負担軽減を掲げるチームも増えています。家庭のライフスタイルを崩してまで野球にすべてを捧げることが、本当に子どものためになるのか、冷静に判断する必要があります。

鉄則3:子どもの意志と特性を尊重できているか?

最終的に野球をするのは、親ではなく子ども自身です。親がどれだけ素晴らしいチームだと思っても、子ども自身が「ここでやりたい」と思えなければ、モチベーションは続きません。

【チェックポイント】】

- 子どもの目標: 「プロになりたい」「甲子園に行きたい」のか、「友達と楽しく野球がしたい」のか。その目標とチームのレベルは合っていますか?

- 子どもの性格: 競争が激しい大規模チームで燃えるタイプか、少人数でアットホームな雰囲気の方が伸びるタイプか。

- 体験後の感想: 「楽しかった」「監督の言っていることが分かりやすかった」など、子どもが感じた「直感」を大切にしましょう。

親はあくまで情報提供や環境整備役に徹し、最終的な決定は子どもの意志を最大限尊重する。このスタンスが、子どもの自主性を育む上で非常に重要です。

鉄則4:進路実績(パイプ)を冷静に分析できているか?

強豪校への進路実績は魅力的な指標ですが、その数字の裏側まで読み解く必要があります。

【チェックポイント】

- 進学の内訳: その実績は、一握りのスーパースターが作り上げたものではないか?大多数の選手はどのような進路を辿っているのか?

- 再現性: 「〇〇高校に毎年〇名」という安定した実績があるか。監督やコーチと高校側の間に、信頼関係(パイプ)が築かれているか。

- 進路指導の質: 京葉ボーイズのように、選手の能力や性格まで分析し、大学や社会人まで見据えた手厚い進路指導を行うチームもあります。チームは選手の将来にどこまで向き合ってくれるのか、確認しましょう。

「あのチームに入れば〇〇高校に行ける」のではなく、「あのチームでレギュラーとして活躍すれば、〇〇高校への道が拓ける可能性がある」という冷静な視点を持ちましょう。

鉄則5:複数チームを必ず比較検討しているか?

一つのチームを見ただけで「素晴らしい」と即決するのは危険です。時間と労力がかかっても、必ず複数のチームを体験・見学し、客観的に比較検討しましょう。

【チェックポイント】

- 比較対象: 指導法、費用、親の負担、チームの雰囲気、進路など、同じ基準で複数のチームを比較する。

- 複数回の参加: 一度の体験会では「お客様扱い」で良い面しか見えないこともあります。可能であれば、通常練習に何度か参加させてもらいましょう。

比較することで、それぞれのチームの長所・短所が明確になり、より納得感のある選択ができます。

【徹底比較】硬式 vs 軟式 それぞれのメリット・デメリットと選手の未来

チーム選びと並行して、多くの親子が悩むのが「硬式」と「軟式」の選択です。プロ野球選手では硬式出身者が約60-65%、軟式出身者が35-40%というデータもあり、硬式が王道と見られがちですが、特に投手では軟式出身者の割合が高くなる傾向もあります。それぞれの特性を正しく理解し、子どもの未来にとって最適なボールを選びましょう。

硬式野球(リトルシニア・ボーイズリーグなど)

| メリット | デメリット |

| ✅ 高校野球へのスムーズな移行:硬式球の重さやスピードに中学時代から慣れることができる。 | ❌ 身体への負担と怪我のリスク:成長期の肩や肘に負担がかかりやすく、故障のリスクが軟式より高い。 |

| ✅ 高いレベルでの競争環境:意識の高い選手が集まり、全国規模の大会も多く、実戦経験を豊富に積める。 | ❌ 高額な費用:月謝に加え、専用の用具費や高頻度の遠征費など、経済的負担が大きい。 |

| ✅ 強豪校への太いパイプ:前述の通り、強豪校への進学実績が豊富で、スカウトの目に留まる機会が多い。 | ❌ 親の大きな負担:送迎、当番、遠征の帯同など、家庭生活への影響が大きい。 |

| ✅ 専門的な指導:野球経験豊富な指導者から、より専門的で高度な技術指導を受けられる場合が多い。 | ❌ 勝利至上主義の弊害:勝利を優先するあまり、出場機会が一部の選手に偏りやすい。 |

硬式が向いている子:身体がある程度できており、将来プロや甲子園を本気で目指している子。高いレベルの競争に身を置きたい子。家庭の経済的・時間的サポート体制が整っている場合。

軟式野球(主に中学校の部活動)

| メリット | デメリット |

| ✅ 身体への負担が少ない:ボールが軽く、肩や肘への負担が少ないため、成長期の身体を温存しながら技術を磨ける。 | ❌ 硬式球への対応:高校で硬式に移行する際、ボールの重さや打球の速さに慣れる時間が必要。 |

| ✅ 経済的負担が少ない:部費が安価で、高価な用具も少なく、遠征も限定的。 | ❌ 指導者の質にばらつき:顧問の先生の異動があり、必ずしも野球の専門家が指導するとは限らない。 |

| ✅ 学業との両立がしやすい:練習時間が比較的短く、野球漬けになりにくいため、勉強時間を確保しやすい。 | ❌ 練習環境の問題:専用グラウンドがない場合が多く、練習量や質が天候や他部活に左右されやすい。 |

| ✅ 将来の伸びしろ:元楽天の鉄平氏も言うように、中学時代に肩肘を酷使しなかった投手が高校以降で大きく才能を開花させるケースがある。 | ❌ アピールの場の限定:全国大会の機会が少なく、スカウトの目に触れるチャンスが硬式に比べて少ない。 |

軟式が向いている子:まだ身体が成長途中の子。野球だけでなく勉強や他のことにも時間を使いたい子。「まずは身体づくりから」と長期的な視点で成長を考えたい子。

2018年に導入された新規格のM号球は硬式球に近い特性を持つため、軟式から硬式への移行は以前よりスムーズになっています。どちらが優れているということではなく、**「わが子の現在地と将来の目標に合わせて、最適な環境はどちらか」**という視点で選択することが重要です。

わが子を潰さないために。親が陥る「5つの落とし穴」と正しいサポート術

チーム選び以上に、子どもの成長に影響を与えるのが「親の関わり方」です。良かれと思ってやったことが、実は子どもの才能の芽を摘んでしまっているかもしれません。ここでは、多くの親が陥りがちな「5つの落とし穴」とその対策を解説します。

落とし穴1:過度な技術介入(グラウンドの監督症候群)

試合でのエラーや三振のあと、家に帰ってから「なんであの時、こうしなかったんだ!」と子どもを問い詰めていませんか?親が技術的な指導に口を出しすぎると、子どもは親の顔色を伺うようになり、グラウンドで萎縮してしまいます。

【正しいサポート術】

技術指導は、月謝を払ってお願いしているチームの指導者に任せるのが鉄則です。親の役割は、結果に対して一喜一憂せず、「今日も一日頑張ったね」と努力のプロセスを認め、温かい食事と休める環境を提供することです。

落とし穴2:他の子どもとの比較

「〇〇君は4番でエースなのに、うちの子は…」という言葉は、子どもの自己肯定感を最も傷つけます。子どもの成長のペースは一人ひとり違います。

【正しいサポート術】

比較対象は、常に「過去のわが子」です。「前よりスイングが速くなったね」「捕球が上手になったじゃないか」と、**昨日より今日、できるようになったことを具体的に褒めてあげましょう。**その小さな成功体験の積み重ねが、大きな自信に繋がります。

落とし穴3:過度な期待(我が子プロ野球選手化計画)

「この子をプロ野球選手にするんだ」という親の過度な期待は、子どもにとって計り知れないプレッシャーになります。野球が「親の夢を叶えるための手段」になった瞬間、子どもから笑顔は消えてしまいます。

【正しいサポート術】

プロ選手を3名輩出した指導者は「成功した選手の親御さんは、皆控えめだった」と語ります。親は一歩引いて、子どもが野球を心から楽しめているか、を常に見守る姿勢が大切です。「あなたの野球人生のファン第一号だよ」というスタンスで応援しましょう。

落とし穴4:短期的な結果への一喜一憂

レギュラーになれない、試合に出られない…。そんな時、「このチームはうちの子を見てくれていない」と不満を募らせていませんか?

【正しいサポート術】

中学時代は、身体の成長に大きな個人差がある時期です。今は結果が出なくても、腐らずに努力を続ける姿勢こそが、高校以降の伸びに繋がります。結果ではなく、目標に向かって努力する「過程」を評価し、励まし続けることが親の重要な役割です。

落とし穴5:チーム選びの丸投げ/親の主導権の握りすぎ

「子どもが決めたことだから」と親が情報収集を怠るのも、「子どものためだから」と親が全てを決めてしまうのも、どちらも危険です。

【正しいサポート術】

チーム選びは、親が情報収集や現実的な負担(費用・時間)の整理を行い、最終的な選択肢をいくつか提示し、その中から子ども自身の意志で決めさせる、という共同作業が理想です。親は冷静な情報分析官、子どもは最終決定者、という役割分担を意識しましょう。

まとめ:未来は「チーム名」ではなく「個の成長」が決める

2025年のドラフト候補たちの軌跡は、私たちに一つの真実を教えてくれます。それは、子どもの未来を切り拓くのは、決して「有名チームのブランド力」ではないということです。

硬式であろうと軟式であろうと、無名のチームであろうと、その環境がわが子に合っており、そこで3年間、心身ともに大きく成長できたか。指導者や仲間に恵まれ、野球をますます好きになれたか。その「個の成長」こそが、次のステージへの扉を開く唯一の鍵なのです。

中学野球のチーム選びは、単なる野球チームの選択ではありません。それは、子どもが思危期という多感な時期を誰と、どんな価値観の中で過ごすかを決める、人生の重要な分岐点です。

親の役割は、最高のレールを敷いてあげることではありません。子どもが自分で選んだ道を、自信を持って進んでいけるように、情報を集め、対話し、そして何があっても一番の味方でいてあげる「良き伴走者」であること。

この記事を参考に、親子でじっくりと話し合い、最高の3年間を過ごせるチームと出会えることを、心から願っています。