エースじゃなくてもヒーローになれる!阪神・及川に学ぶ最強中継ぎの役割と腐らない心

野球パパの正直な告白「どうしても、隣の芝は青く見える」

少年野球のグラウンドで、我が子のプレーを食い入るように見つめる。野球パパ、野球ママなら誰しもが経験する、あの独特の緊張感と期待が入り混じった時間。ファインダー越しに、あるいはネット裏から我が子の背番号を追いながら、心の中で何度「いけっ!」と叫んだことでしょう。

でも、正直に告白します。そんな応援する気持ちと同じくらい、いや、時としてそれ以上に、他の子のプレーに心を奪われてしまう瞬間があるのです。

「あの子、本当に器用だな…」「それに比べてうちの子は…」

いけない、いけない。そう頭では分かっているんです。子供の成長のペースはそれぞれ違う。比べるものじゃない。そう何度も自分に言い聞かせても、いざ試合が始まると、いとも簡単にヒットを打つ子、伸びやかなフォームで速い球を投げる子に、どうしても目が行ってしまう。そして、ふと我が子に視線を戻した時の、あの何とも言えない気持ち。焦り、もどかしさ、そしてほんの少しの落胆。この感情に、身に覚えのある方は少なくないのではないでしょうか。

極めつけは、夜に観るプロ野球中継です。テレビの向こうで躍動する超人たち。彼らが見せるスーパープレーは、あまりにも華麗で、あまりにも簡単そうに見えてしまう。「もしかしたら、うちの子も…」。そんな淡い期待が、いつしか「なぜ、あんな風にできないんだ」という、子供にとっては理不尽な要求に変わってしまうことさえあります。

しかし、本当にそうでしょうか。私たち親が子供に本当に望むべき姿は、テレビの中の誰かと同じになることなのでしょうか。全員がエースで4番になることなのでしょうか。

答えは、きっと「NO」です。

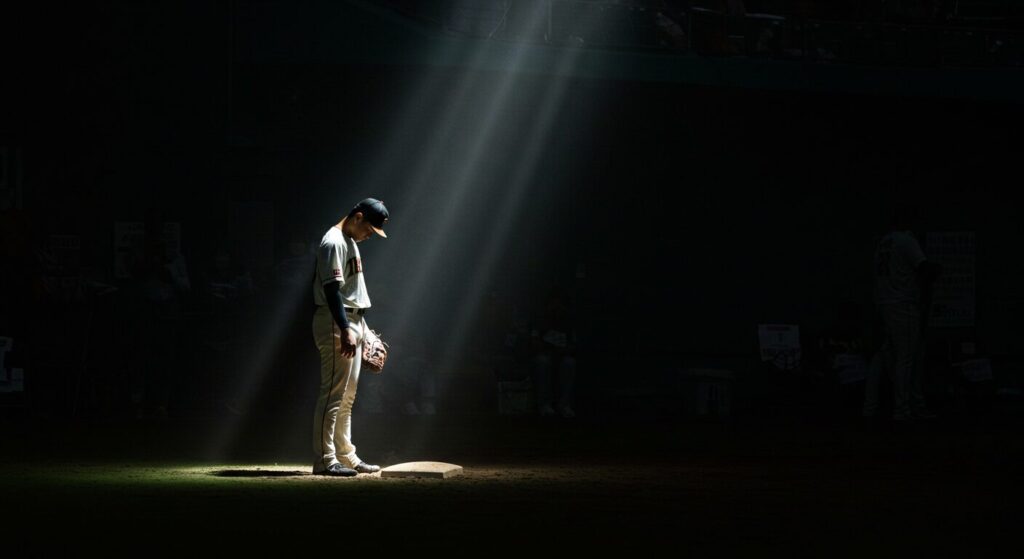

2025年、プロ野球界に金字塔を打ち立てた一人の投手がいます。阪神タイガース・及川雅貴投手。彼が樹立した「18試合連続ホールド」という日本新記録は、野球界を大いに沸かせました。しかし、彼の道のりは決して順風満帆なものではありませんでした。かつて「高校BIG4」と呼ばれ、世代のトップを走っていたはずのエリートが、プロの壁にぶつかり、悩み、苦しんだ末にたどり着いた場所。それが「中継ぎ(リリーフ)」というマウンドでした。

彼の物語は、私たちに教えてくれます。野球のヒーローは、先発マウンドに立つ者や、サヨナラホームランを打つ者だけではない。試合の最も苦しい場面でチームを救い、勝利へのバトンを繋ぐ「もう一人のヒーロー」がいるのだと。

この記事は、少年野球で「エースになれない」と悩む子供たち、そして、そんな我が子をどう応援すればいいか迷っている保護者のためのものです。及川選手の軌跡を追いながら、スポットライトの当たる場所だけが全てではないこと、そして、子供が最も輝ける場所を見つけ出し、その舞台を提供することこそが、我々親にできる最高の役割なのだという、大切な気づきを一緒に探していきましょう。

その前に、先日ある野球パパと、まさにこのテーマについて立ち話をする機会がありました。まずはこちらの短い音声をお聞きください。

いかがでしたでしょうか。それでは、ここから本文で、このテーマをさらに深く掘り下げていきましょう。

プロ野球も「継投」が当たり前。なぜ今「中継ぎ(リリーフ)」が重要なのか?

「ピッチャー、〇〇くんに代わりまして、△△くん」

少年野球の試合で、このアナウンスを聞かない日はほとんどありません。かつては「エースは最後まで投げ抜くもの」という根性論が美徳とされた時代もありましたが、現代野球の常識は大きく変わりました。それはプロ野球でも、そして少年野球でも同じです。

1人で150球投げた時代は終わり。現代野球は「投手総力戦」

少し前のプロ野球を思い出してみてください。毎試合のようにエースが100球を超え、130球、140球と投げ込んで完投勝利を飾る姿がありました。それは確かに感動的で、ファンの胸を熱くさせました。

しかし、その裏で多くの投手が肩や肘の故障に苦しみ、選手生命を縮めてきたのも事実です。選手の体を守り、長く活躍してもらうために、野球界は大きな変化を遂げました。それが「投手分業制」の確立です。

試合を作る「先発投手」、試合中盤の重要な流れを繋ぐ「中継ぎ投手(セットアッパー)」、そして最後の1イニングを締めくくる「抑え投手(クローザー)」。それぞれのスペシャリストが自らの役割を全うし、チーム一丸となって勝利を目指す。これが、現代野球のスタンダードなのです。

2025年シーズンのプロ野球を見ても、1試合の平均投球数が100球を超える先発投手はごくわずか。むしろ、6回や7回をきっちり投げ切れば「クオリティ・スタート」として高く評価され、後のリリーフ陣に後を託すのが一般的な戦術となっています。これは根性論の否定ではなく、より科学的で、より戦略的に勝利を追求した結果の進化と言えるでしょう。

少年野球の「70球制限」ルールが教えること。複数の投手がいるのが当たり前

この「投手総力戦」の流れは、少年野球において、より身近で重要な意味を持ちます。

多くの少年野球連盟で採用されている「1日70球以内」という投球数制限ルール。これは、成長期の子供たちの肩や肘を故障から守るための、非常に大切なルールです。このルールがあることで、必然的に一人の投手が試合の最後まで投げ続けることは不可能になります。

つまり、少年野球のチームにとって、「複数の投げられる投手を育てておくこと」は、勝利のための絶対条件なのです。

このルールは、子供たちに大切なことを教えてくれます。それは、「チームには、エース以外にもマウンドに立つヒーローが必要だ」ということです。先発した子が70球を投げ終えた後、試合がどんな状況であれ、次の投手がマウンドに上がらなければなりません。その時、チームの勝敗の行方は、その「二番手」投手の双肩にかかっているのです。

この経験は、子供たちにとって計り知れない価値を持ちます。自分が試合の重要な一部を担っているという責任感。仲間から後を託される信頼感。そして、その期待に応えられた時の達成感。これらは、エースというポジションだけでは決して味わうことのできない、貴重な学びなのです。

ただの“二番手”じゃない!試合の流れを決めるリリーフ投手の多様な役割

「中継ぎ」「リリーフ」と聞くと、どこか「先発になれなかった選手」というイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。現代野球において、リリーフ投手は極めて専門性の高い、多様な役割を担うスペシャリスト集団です。

- 試合を立て直す「ロングリリーフ」

先発投手が予期せぬアクシデントや不調で、早い回に降板してしまった。そんな絶体絶命のピンチでマウンドに上がるのがロングリリーフです。2回、3回、時にはそれ以上の長いイニングを投げ、崩れかけた試合をもう一度立て直す、まさに「第二の先発」とも言える重要な役割です。粘り強い投球で試合を落ち着かせることができれば、その後の逆転劇の土台を作ることができます。 - ピンチで流れを断ち切る「火消し役(ファイアマン)」

ワンアウト満塁、一打サヨナラの場面。球場の誰もが固唾を飲んで見守る、試合で最も緊迫した状況。ここで登場するのが「火消し役」です。相手に傾いた流れを、たった一人で断ち切る。求められるのは、強力なメンタルと、どんな打者にも臆さない強気のピッチング。たった一球、たった一人の打者を打ち取っただけで、チームの救世主になれる、最高に格好いい役割です。 - 勝利の方程式を担う「セットアッパー」

試合終盤、1点リードの8回裏。ここでマウンドに上がるのがセットアッパーです。役割はただ一つ、リードを守り、完璧な形で最終回のクローザーにバトンを繋ぐこと。相手チームに「この回で逆転しないと、もう後がない」と思わせるほどの絶望感を与える、まさに勝利への架け橋です。プロ野球では、このセットアッパーの存在がチームの強さを決めると言っても過言ではありません。

これらの役割は、どれも先発投手とは異なる技術、精神力、そして準備が求められます。彼らは決して「二番手」などではない。それぞれの持ち場で最高の仕事をする、誇り高きスペシャリストなのです。そして、その道で球史に名を刻んだのが、阪神・及川雅貴投手でした。

挫折からの覚醒|阪神・及川雅貴、日本記録までの軌跡

及川雅貴投手の物語は、決してエリート街道のど真ん中を歩んできたわけではありません。むしろ、その道程は、光と影、期待と苦悩が交錯する、人間味あふれるドラマに満ちています。

「高校BIG4」と呼ばれたエリート時代と、プロの高い壁

横浜高校時代、彼の名前は全国の高校野球ファンに知れ渡っていました。佐々木朗希(現・ドジャース)、奥川恭伸(現・ヤクルト)、西純矢(現・阪神)と共に「高校BIG4」と称され、その最速153km/hのストレートは、将来のプロ野球を背負って立つ逸材として大きな期待を集めていました。

しかし、2019年のドラフト会議。佐々木、奥川、西が1位指名でプロの門を叩く中、及川投手の名前が呼ばれたのは3巡目でした。世代のトップランナーの一人であるという自負は、プロの世界の厳しい評価によって、入団前から少しずつ揺らぎ始めていたのかもしれません。

プロ入り後も、その高い壁に苦しむことになります。自慢のストレートはプロの打者たちに簡単に見極められ、課題であった制球難もなかなか改善されません。先発として期待されながらも結果を残せず、中継ぎへと配置転換される日々。彼はもがき苦しんでいました。

「“蚊帳の外”にいた」悔しさ…先発へのこだわりを捨てた瞬間

転機の一つは、阪神が38年ぶりの日本一に輝いた2023年シーズンでした。この年、及川投手は33試合に登板し、一軍に帯同していました。しかし、彼の心は晴れませんでした。日本シリーズという最高の舞台で、一度も登板機会がなかったのです。

後日、彼は当時の心境をこう語っています。「〝蚊帳の外〟にいた気持ちの方が大きかった」。チームメイトが歓喜に沸く中心で、自分はその輪の中に完全には入り込めていない。この強烈な悔しさが、彼の魂に火をつけました。

「このままでは終われない」

少年時代から誰もが夢見る「先発エース」へのこだわり。彼の中にも、もちろんその思いは強くありました。しかし、プロの世界で生き残り、チームの本当の戦力になるためには何が必要か。この悔しさをバネに、彼は自分自身と向き合い始めます。そして、一つの覚悟を決めました。「リリーフとして、自分の生きる道を見つける」と。先発へのこだわりを捨てた瞬間、彼の野球人生の新たな歯車が、静かに、しかし力強く回り始めたのです。

「点と点が線になった」恩師の助言とフォーム修正が生んだ覚醒の時

ただ覚悟を決めるだけでは、プロの世界は生き残れません。彼の覚醒には、二人の恩師の存在が大きく関わっていました。

一人は、言わずと知れたレジェンド、藤川球児監督です。昨秋のキャンプで、藤川監督は及川投手のフォームを一目見て喝破します。「体の動きが横振りだから制球が安定しない」。この的確な指摘が、彼の迷いを打ち破るきっかけとなりました。

そしてもう一人、彼のキャッチボール相手を務めていた先輩、岩崎優投手です。岩崎投手は、及川投手がきれいな縦回転のボールを投げられるようになるまで、根気強く彼のボールを受け続け、助言を送りました。

これらの助言を受け、及川投手は試行錯誤を重ねます。そして2025年2月の練習試合、彼は一つの答えにたどり着きます。セットポジションの際の足の並びを、これまでのクロスステップから平行に変更したのです。たったこれだけの微調整が、劇的な変化をもたらしました。

「点と点が線になって一気につながった」

本人がそう語るように、これまでバラバラだった感覚が一つの形となり、彼のボールは生命を宿したかのように、キャッチャーミットに吸い込まれていくようになりました。かつて彼を苦しめた制球難は影を潜め、ボールの威力も増していったのです。

そして日本新記録へ。大観衆の前で達成した圧巻の3者連続三振が証明したもの

覚醒した及川投手は、もはや別人でした。開幕からブルペンに欠かせない存在としてフル回転し、次々とホールドを記録していきます。そして迎えた2025年9月28日、本拠地・甲子園での中日戦。

1点リードの7回裏、彼の名前がコールされると、地鳴りのような大歓声が湧き起こりました。プロ野球新記録となる「18試合連続ホールド」がかかった、歴史的なマウンドです。

しかし、彼の表情は少しも変わりませんでした。冷静に、淡々と、自分のボールを投げ込む。その姿は、もはや「中継ぎ」という役割を極めた職人のようでした。

結果は、圧巻の3者連続三振。

この快挙は、彼が苦悩の末に自分だけの役割を見つけ出し、その場所で最高の輝きを放つことができるようになったことの、何よりの証明でした。エースという道だけが、ヒーローへの道ではない。彼は自らの腕で、その真実を野球史に刻み込んだのです。

君の武器はなんだ? 及川選手に学ぶ「最強リリーバー」3つの技術

及川投手の覚醒は、単なる精神的な変化だけではありません。そこには、彼の努力に裏打ちされた、確かな技術の進化がありました。彼の投球から、少年野球の選手たちが「自分だけの武器」を見つけるための3つのヒントを学んでいきましょう。

技術①「絶対的な決め球」を持つ:被打率0割台のスライダーに学ぶ、自分だけの武器の磨き方

プロの打者と対戦する上で、投手は「これさえ投げれば抑えられる」という絶対的なボール、すなわち「決め球(ウイニングショット)」を持つことが不可欠です。及川投手の最大の武器は、キレ味鋭いスライダーです。

2025年シーズン、彼のスライダーの被打率は驚異の0割台を記録しました。つまり、プロの一流打者でさえ、彼のスライダーをほとんど打てなかったということです。これは、彼がリリーフとして成功した大きな要因の一つです。短いイニング、特にピンチの場面では、三振を取れるボールがあるかないかで、結果は天と地ほど変わります。

少年野球の選手たちも同じです。「エースのように速い球が投げられない」と悩む必要はありません。大切なのは、自分だけの武器を見つけて、それを誰にも負けないレベルまで磨き上げることです。

- コントロールに自信があるなら:「アウトコース低め」に寸分の狂いなく投げ込めるストレートを武器にする。

- 変化球が得意なら:大きく曲がるカーブや、打者の手元で少しだけ変化するボールを徹底的に練習する。

- 投球テンポが良いなら:打者に考える隙を与えない、リズミカルな投球を自分のスタイルにする。

武器は一つで十分です。その一つの武器を信じて投げ込めるようになれば、それは君だけの「絶対的な決め球」になるのです。

技術②「安定した制球力」:“横振り”から“縦振り”へ…なぜフォーム修正が安定感に繋がったのか?少年野球で応用できるヒント

かつての及川投手を苦しめていた最大の課題は「制球難」でした。どんなに速い球を投げられても、それがストライクゾーンに行かなければ意味がありません。特に、フォアボールが許されないリリーフ投手にとって、制球力は生命線です。

彼の制球力が劇的に改善したきっかけは、藤川監督の「体の動きが横振りだ」という指摘でした。野球の投球において、ボールをリリースする腕の振りは、体の回転と連動しています。体が横に回転する力が強いと、腕も遠心力で横に振られやすくなり、ボールが左右にばらつきやすくなります。

彼が行った「セットポジションの足の並びを平行にする」という修正は、体の開きを抑え、力を打者方向へまっすぐ伝えるためのものでした。これにより、腕の振りが「横振り」から、より効率的な「縦振り」に近づき、ボールが左右にブレにくくなったのです。

これは少年野球でも非常に重要なポイントです。

【家庭でできる簡単チェック】

キャッチボールの際に、まっすぐ相手の胸に投げることを意識するだけでなく、「ボールがきれいな縦回転をしているか」を親子で確認してみてください。ボールが横回転していたり、不規則な回転をしていたりする場合は、体の開きが早いか、腕が横から出すぎている可能性があります。

タオルを使ったシャドーピッチングで、腕をしっかり縦に振る感覚を養うだけでも、制球力は大きく変わってきます。安定感とは、こうした地道なフォームチェックの積み重ねから生まれるのです。

技術③「短いイニングを完璧に抑える集中力」:練習からできる「場面想定トレーニング」のススメ

リリーフ投手の仕事場は、1イニング、時には打者一人という非常に短い時間です。その短い時間で、100%のパフォーマンスを発揮しなければなりません。そのためには、マウンドに上がった瞬間に集中力のスイッチをMAXにする能力が求められます。

この集中力は、普段の練習から養うことができます。ただ漠然とキャッチボールやブルペン投球を繰り返すのではなく、「場面想定トレーニング」を取り入れてみましょう。

- 「ワンアウト満塁、カウント2-3」を想定して1球投げる。

- 「ノーアウト2塁、送りバントをさせない」を想定して投げる。

- 「絶対に三振が欲しい場面」で、一番自信のあるボールを投げる。

保護者の方が「次の1球は、2アウトランナー3塁だよ!」と声をかけてあげるだけでも、練習の質は格段に上がります。こうした練習を繰り返すことで、いざ本番の試合で同じような場面が訪れた時に、「練習でやった通りだ」と落ち着いて対処できるようになります。

短いイニングだからこそ、1球の重みが増します。その1球に魂を込めるための集中力を、日々の練習から意識して育てていきましょう。

「ここで抑えればヒーローだ」最強のメンタル“腐らない心”の作り方

技術と同じくらい、いや、それ以上にリリーフ投手に求められるもの。それが、どんな逆境にも屈しない「腐らない心」、すなわち強靭なメンタルです。及川投手の言葉や振る舞いには、その心を育てるためのヒントが詰まっています。

考え方①「ピンチをチャンスと捉える」:プレッシャーを最高に楽しむための心のスイッチ

ワンアウト満塁。絶体絶命のピンチ。多くの投手は「打たれたらどうしよう…」という恐怖に苛まれます。しかし、一流のリリーバーは、その思考を180度転換させます。

「ここで抑えれば、ヒーローだ」

ピンチは、自らの価値を証明するための最高の舞台。プレッシャーは、自分に期待が寄せられている証拠。このポジティブな思考の転換こそが、土壇場でのパフォーマンスを左右します。

少年野球の選手たちにも、この「心のスイッチ」を教えてあげることが大切です。ミスを恐れるのではなく、「この場面、自分が抑えたら最高にかっこいいぞ!」とワクワクする気持ちを持つこと。緊張してきたら、「よし、自分に期待してる証拠だ!」とニヤリと笑ってみる。この少しの意識改革が、子供たちをプレッシャーに強い選手へと成長させてくれます。

考え方②「能面を貫く冷静さ」:打たれても引きずらない、たった10秒でできる気持ちの切り替え術

マウンド上の投手は孤独です。味方のエラーでピンチが広がったり、不運な当たりで失点したりすることもあります。そんな時、感情を露わにしてしまうと、チーム全体の士気も下がってしまいます。

一流のリリーバーは、マウンド上では「能面」のようにポーカーフェイスを貫きます。喜びも悔しさも、表に出すのはベンチに帰ってから。この冷静さが、次の1球への集中力を維持させます。

とはいえ、子供たちに「感情を出すな」というのは酷な話です。大切なのは、ネガティブな感情を引きずらないための「切り替え術」を身につけることです。

【親子でできる10秒リセット術】

- タイムをかけて、一度マウンドを外す。

- プレートを足でならし、グラウンドを整える。

- 大きく深呼吸を一つ。「吸って、吐いて…」

- 空を見上げて、気持ちをリセットする。

- もう一度ミットだけを見て、次の打者に集中する。

たったこれだけです。この10秒間の「間」を作ることで、頭を冷静にし、過去のプレーから意識を切り離すことができます。失敗は誰にでもある。重要なのは、その失敗を次のプレーに持ち込まないことです。

考え方③「練習は一番下手、試合は一番上手い」:本当の自信の源は、徹底した準備にある

「どうすれば自信が持てますか?」これは多くの選手が抱える悩みです。及川投手は、ファンからの同様の質問に対し、こう答えています。

「練習は『自分がいちばん下手』だと思ってやります。でも試合では『自分がいちばんできる』と思って、良い時の自分をイメージしています」

これは非常に示唆に富んだ言葉です。本当の自信とは、「自分は天才だ」と思い込むことではありません。練習の段階で「自分はまだ足りない」と謙虚に課題と向き合い、誰よりも徹底的に準備をすること。その膨大な練習量が、いざ試合という本番で「あれだけやったんだから大丈夫」という、揺るぎない自信の土台となるのです。

自信がないのは、準備が足りない証拠かもしれません。今日の素振り10回、今日のシャドーピッチング10回。その小さな積み重ねこそが、試合で君を支える最大の武器になるのです。

考え方④「役割への誇り」:“チームに不可欠な仕事人”としての自己肯定感がパフォーマンスを最大化する

少年野球では、誰もがエースや4番に憧れます。しかし、及川投手が証明したように、チームの勝利に貢献する方法は一つではありません。

彼が先発へのこだわりを捨て、「リリーバー」という役割に誇りを見出した時、彼のパフォーマンスは最大化されました。「試合終盤の苦しい場面を任される」「チームの勝利のバトンを繋ぐ」。この役割に、彼は自分の存在価値を見出したのです。

これは、他者から認められたいという「承認欲求」が、「エース」という称号だけでなく、「チームに不可欠な仕事人」として認められることでも満たされることを示しています。

子供たちが自分の役割に誇りを持つためには、周りの大人の言葉が重要です。「お前がいてくれて助かった」「あの場面、お前しかいないと思ったよ」。こうした具体的な承認の言葉が、子供たちの自己肯定感を育み、「自分の居場所はここだ」という安心感と自信を与えます。自分の役割に誇りを持てた時、子供は持っている以上の力を発揮するのです。

野球パパの役割|我が子を“最強リリーバー”に育てるためのサポート術

子供たちが「最強のリリーバー」への道を歩む上で、最も身近なコーチであり、最大のファンである私たち親のサポートは欠かせません。しかし、そのサポートは時に子供を追い詰める諸刃の剣にもなり得ます。では、私たちはどう振る舞うべきなのでしょうか。

「なぜエースじゃないんだ」はNGワード。結果ではなく、子供が果たした「役割」を具体的に褒める声かけ術

試合後の車の中。今日のプレーを振り返る、親子にとって大切な時間。ここで発する言葉が、子供の自己肯定感を大きく左右します。

【こんな言葉、使っていませんか?(NGワード)】

- 「なんで三振だったんだ?」

- 「あそこで打たれてちゃダメだろ」

- 「〇〇くんはホームラン打ったのに…」

- 「いつになったらエースになれるんだ?」

これらの言葉は、結果だけを評価し、子供を他人と比較する、最も避けるべき声かけです。これでは子供は「結果を出さない自分には価値がない」と感じてしまいます。

【子供の心が育つ声かけ術(OKワード)】

- 「あのピンチの場面、よく投げきったな!すごい集中力だったぞ!」

- 「打たれちゃったけど、次の打者にはしっかり切り替えてたね。あの気持ちの強さが大事なんだよ」

- 「1イニングを全力で抑えるって、本当にかっこいいな。チームも助かったよ」

- 「君が中継ぎでしっかり抑えてくれるから、チームは安心して戦えるんだ。大事な役割をありがとうな」

大切なのは、結果ではなく、その子が果たそうとした「役割」や、プレーに至るまでの「プロセス」を具体的に認めてあげることです。子供は、親が自分の頑張りをしっかり見てくれていると感じた時、自分の役割に誇りを持ち、次も頑張ろうという意欲が湧いてくるのです。

「ナイスカバー!」「いい準備だったな!」数字や結果以外の“見えない貢献”を見つける親の視点

野球の魅力は、ヒットやホームラン、三振といった派手なプレーだけではありません。むしろ、試合の勝敗を分けるのは、スコアブックには記録されない「見えない貢献」であることが多々あります。

- ピッチャーが投げ終わった後、すぐにマウンドに駆け寄って声をかける

- ベンチから誰よりも大きな声を出して、仲間を鼓舞する

- ファールボールを全力で追いかける

- 相手チームの情報を仲間と共有する

- 次のプレーを予測して、一歩目の準備を怠らない

こうしたプレーは、数字には残りませんが、チームの勝利には不可欠な要素です。私たち親は、こうした「見えないファインプレー」を見つけ出す専門家になるべきです。

「今日のあのカバーリング、見てたぞ。あの準備があったから、1点で済んだんだ」「ベンチでの声、一番聞こえてた。チームの雰囲気がすごく良くなったよ」。そんな言葉をかけてもらえたら、子供はどれだけ嬉しいでしょうか。自分の存在が、数字以外の部分でもチームに貢献できていると知ることは、子供の野球観を豊かにし、人間的な成長を促します。

家庭でできるメンタルサポートとは?野球の話ばかりしない「心の安全基地」の作り方

子供のメンタルを支える上で、家庭が「心の安全基地」であることは非常に重要です。安全基地とは、子供がどんな失敗をしても、どんなに落ち込んで帰ってきても、無条件で受け入れられ、安心して羽を休められる場所のことです。

しかし、野球に熱心な家庭ほど、家の中が「第二のグラウンド」になってしまいがちです。食卓でも、お風呂でも、寝る前も、話題は野球のことばかり。「あの配球は…」「次の試合は…」。良かれと思ってのアドバイスが、子供にとっては24時間続くプレッシャーになっているかもしれません。

家庭での最高のメンタルサポートは、時に「野球の話をしない」ことです。学校での出来事、好きなゲームの話、テレビ番組の話…。野球以外の他愛もない会話をする時間こそが、子供の心をプレッシャーから解放し、リフレッシュさせてくれます。

親は監督でもコーチでもなく、一番の味方であり、最大の理解者。グラウンドでどんなに厳しい戦いをしても、家に帰れば温かいご飯と笑顔がある。その安心感が、子供が次の挑戦に向かうためのエネルギーになるのです。

我が子が最も輝ける場所を提供する覚悟。「活躍の場を見つけてあげることこそ、我々オトンの役割だ」

この記事の冒頭で、私たちは「隣の芝は青く見える」という親の正直な気持ちを吐露しました。どうやっても超えられない差というものは、確かに存在します。コツを早く掴む子、そもそも器用な子、ぐんぐん伸びる子。そんな子たちを見ていると、どうしても我が子と比べてしまい、焦りが生まれる。それは、親として自然な感情なのかもしれません。

でも、それでいいのでしょうか。

私たち親の役割は、子供を誰かと同じレールに乗せることではありません。ましてや、親が叶えられなかった夢の続きを子供に託すことでもありません。

活躍の場を見つけてあげることこそ、我々オトンの、そしてオカンの本当の役割ではないでしょうか。

その子が、一番自分らしく、一番生き生きと輝ける場所。それがたとえ、誰もが憧れるエースのマウンドではなかったとしても。試合の勝敗を分ける重要な場面で、チームの命運を託されるリリーフのマウンド。そこで最高の笑顔を見せてくれるなら、それ以上の喜びがあるでしょうか。

子供の可能性を一つの物差しで決めつけず、その子だけの輝きを見つけ出し、心から応援してあげる。それこそが、野球という素晴らしいスポーツを通して、私たちが子供にしてあげられる、最高のサポートなのです。

まとめ:エースになれなくてもいい。君だけのマウンドで、最高のヒーローになろう

この記事では、阪神・及川雅貴投手の日本記録樹立という快挙をきっかけに、「エースになれない」と悩む少年野球の子供たちと、その保護者に向けたメッセージをお届けしてきました。

及川投手の物語は、私たちに多くのことを教えてくれました。

現代野球において、「中継ぎ(リリーフ)」は決して二番手ではなく、試合の勝敗を左右する極めて重要なスペシャリストであること。そして、その道で輝くためには、自分だけの武器を磨く技術と、どんな逆境にも屈しない「腐らない心」が必要であること。

そして何より、野球はチームスポーツであり、エースや4番といった花形のポジションだけが全てではないということです。一人ひとりが自分の役割を理解し、その役割に誇りを持ち、全うしようと努力する。その小さな力の集合体が、チームを勝利へと導くのです。

今、この記事を読んでくれている君へ。

もし、周りの友達と自分を比べて、落ち込んでいるのなら、少しだけ視点を変えてみよう。君の武器はなんだろう?速い球?コントロール?それとも、誰にも負けない元気な声?君がチームのためにできることは何だろう?その答えを見つけ出し、磨き続けた時、君は君だけの「最強」の選手になれるはずです。

そして、お子様の成長を温かく見守る保護者の皆様へ。

子供たちの可能性は無限大です。私たちが持つ「エース」という一つの物差しで、その可能性を狭めてしまうのは、あまりにもったいない。数字や結果だけでは測れない、その子の素晴らしい貢献をたくさん見つけて、たくさん褒めてあげてください。そして、その子が最も輝ける場所を、ぜひ一緒に探してあげてください。

エースになれなくてもいい。4番じゃなくてもいい。

君だけのマウンドで、君だけの役割で、最高のヒーローになろう。

及川選手が見せてくれたように、与えられた場所で最高の輝きを放つその姿は、誰の目にも、最高にかっこよく映るはずだから。