【親子で楽しむ野球雑学】「ブルペンって何?」子供の疑問に答える用語の由来

「ねぇパパ、ブルペンってどういう意味?」「なんでストライクって言うの?」

週末、息子の少年野球の試合を応援している時や、テレビでプロ野球観戦を楽しんでいる時、子供から飛んでくる素朴な「なぜ?」。野球に詳しくないパパにとっては、ドキッとする瞬間かもしれません。

「うーん、そういうもんだからだよ」なんて、つい曖昧に答えてしまい、後でこっそりスマホで検索…なんて経験、ありませんか?

大丈夫です!この記事は、そんな野球未経験のパパたちのための「最強のカンニングペーパー」です。

「読む時間がない!」「まずは手軽に面白さを知りたい!」という方のために、この記事の魅力をギュッと凝縮した対談音声をご用意しました。ラジオ感覚で聞き流すだけで、主要な野球用語の面白い由来がサクッと分かります。

いかがでしたか?

音声でご紹介した内容は、この記事のほんの一部。本文では、さらに多くの「なるほど!」と思える野球雑学を、より深く、そして分かりやすく解説しています。

実は、普段何気なく使っている野球用語には、一つひとつに面白い歴史や驚きの由来が隠されています。その物語を知るだけで、

- 子供の「なぜ?」に、ドヤ顔で答えられるようになる!

- 親子の会話がもっと弾み、野球観戦が100倍楽しくなる!

- 野球の奥深さに触れ、子供の知的好奇心を刺激できる!

という、素晴らしい効果があるんです。既存のルール解説記事が「What(ルールは何か)」を説明するものなら、この記事は「Why(なぜその言葉が生まれたか)」に特化しています。

さあ、あなたもこの記事をじっくり読んで「野球雑学王」になり、息子さんにとってのヒーローを目指しましょう!

まずはここから!「ストライク」と「ボール」の意外な関係

野球の基本中の基本、「ストライク」と「ボール」。この二つの言葉ほど、試合中に頻繁に耳にするものはありませんよね。でも、この言葉たちが、実は審判と選手たちの間の「真剣なやり取り」から生まれたことをご存知でしょうか。

「ストライク」は審判の叫び?「良い球だから打て!」が語源だった

「ストライク!」とコールされると、バッターはがっくり、ピッチャーはガッツポーズ。私たちにとっては「打てなかった判定」というイメージが強いですよね。

しかし、英語の「strike」という単語の本来の意味は「打つ」という動詞です。

「え?打てなかったのに『打つ』ってどういうこと?」と混乱しますよね。

その謎を解く鍵は、野球が生まれたばかりの19世紀アメリカにあります。当時、ピッチャーの役割は今とは全く違い、「いかに打者に気持ちよく打ってもらうか」が重要でした。そのため、ピッチャーは打者が打ちやすいように、山なりのボールを下から投げるのが普通だったのです。

ところが、打者たちは「もっと打ちやすい球を!」「この球は気に入らない!」と、自分の好きなボールが来るまでバットを振らない「待ち」の作戦をとる選手が増えてきました。これでは試合がなかなか進みません。

そこで、しびれを切らした審判が、打者に向かってこう叫んだのが始まりです。

「Good ball, strike!」(良い球だ、打て!)

これは、判定というよりは「こんなに打ちやすい絶好球を見送るんじゃない!さっさと打ちなさい!」という、審判から打者への強い忠告や命令だったのです。

この「Good ball, strike!」が短縮され、「Strike!」というコールになりました。つまり、「ストライクを3回取られてアウト」というのは、現代風に意訳すると「審判に『打て!』って3回も怒られたのに、それでも振らなかったからアウトだよ」という意味合いだったんですね。

この背景を知ると、三振してしまった選手を見る目も、少しだけ優しくなれるかもしれません。

「ボール」は不正な球への抗議?「アンフェア・ボール!」の歴史

「ストライク」のルールが定着すると、今度はピッチャーがズル賢い戦法を編み出します。つまり、わざとストライクゾーンから大きく外れる「打ちにくい球」を投げて、打者を打ち取ろうとし始めたのです。

これでは、また試合が遅れてしまいます。そこで、打者や観客から「そんなのフェアじゃない!」という声が上がりました。

この声に応える形で、新しいルールが生まれます。審判が、意図的にストライクゾーンから外れた「不当な球」に対して、こう宣告するようになったのです。

「Unfair ball!」(不当な球だ!)

これが、現在の「ボール」の直接の語源です。「打てるわけがない、そんな不正な球を投げるな!」という、ピッチャーへの抗議の意味が込められていたわけですね。

やがて、「Unfair」の部分が省略され、シンプルに「Ball!」とコールされるようになりました。

【なるほど!】品詞が違うのにも理由があった

面白いことに、「ストライク(strike)」は動詞、「ボール(ball)」は名詞です。なぜ品詞が違うのか不思議に思ったことはありませんか?

これも、今解説した歴史的背景を知れば納得です。

- ストライク: 審判が打者に「打て!(Strike!)」と行動を促す動詞として使われ始めたから。

- ボール: 審判が投球を指して「あれは不正な球(Unfair ball)だ」とモノ(名詞)として判定したから。

言葉の成り立ちを知ると、ルールの理解も一層深まりますね。息子さんにこの雑学を話してあげれば、「パパ、物知りだね!」と尊敬の眼差しを向けられること間違いなしです!

聞かれると困るNo.1?「ブルペン」の謎に迫る

試合中、中継ぎや抑えのピッチャーが肩を作る場所、「ブルペン」。これもまた、子供から「なんでブルペンって言うの?」と聞かれると、答えに詰まってしまう野球用語の代表格ではないでしょうか。

「ブル(bull)」は雄牛、「ペン(pen)」は囲いや檻。直訳すると「雄牛の囲い」。なぜ、ピッチャーの投球練習場が、そんな物々しい名前で呼ばれているのでしょうか。

実は、これには決定的な定説がなく、いくつかの興味深い説が存在します。親子で「どれが本当だと思う?」と推理しながら読むのも楽しいですよ。

直訳すると「雄牛の囲い」。有力な3つの由来説を徹底解説!

これは最も有名で、多くの人が信じている説です。

マウンドに上がる前のピッチャーが、囲われた練習場で出番を待ちながら、闘志を燃やし、集中力を高めている姿。その姿が、まるで闘牛場で出番を待つ、興奮した雄牛の姿に重なって見えたことから、「ブルペン(雄牛の囲い)」と呼ばれるようになった、というものです。

これから戦場(マウンド)に向かうピッチャーの荒々しいイメージと、「ブルペン」という言葉の響きがマッチしていて、非常にドラマチックでかっこいい説ですよね。子供に話す時も、一番イメージが湧きやすいかもしれません。

19世紀後半、野球がアメリカで大衆的な人気を博し始めた頃の話です。当時の野球場はまだ設備が整っておらず、試合に遅れてきた観客は、正規の席には座れませんでした。

そうした遅刻組の観客たちは、ファウルゾーンの外側にロープで仕切られただけの、臨時の立ち見エリアに「牛のように」ギュウギュウに詰め込まれて観戦させられていたそうです。このエリアが、皮肉を込めて「ブルペン(牛の囲い)」と呼ばれていました。

そして後に、そのエリアがリリーフピッチャーのウォーミングアップ場所として使われるようになり、場所の呼び名だけがそのまま残った、という説です。

この説は、1877年の新聞記事に、観客エリアを指す言葉として「ブルペン」が使われていた記録が残っていることから、非常に信憑性が高いと考えられています。夢のある話ではありませんが、現実的な由来かもしれませんね。

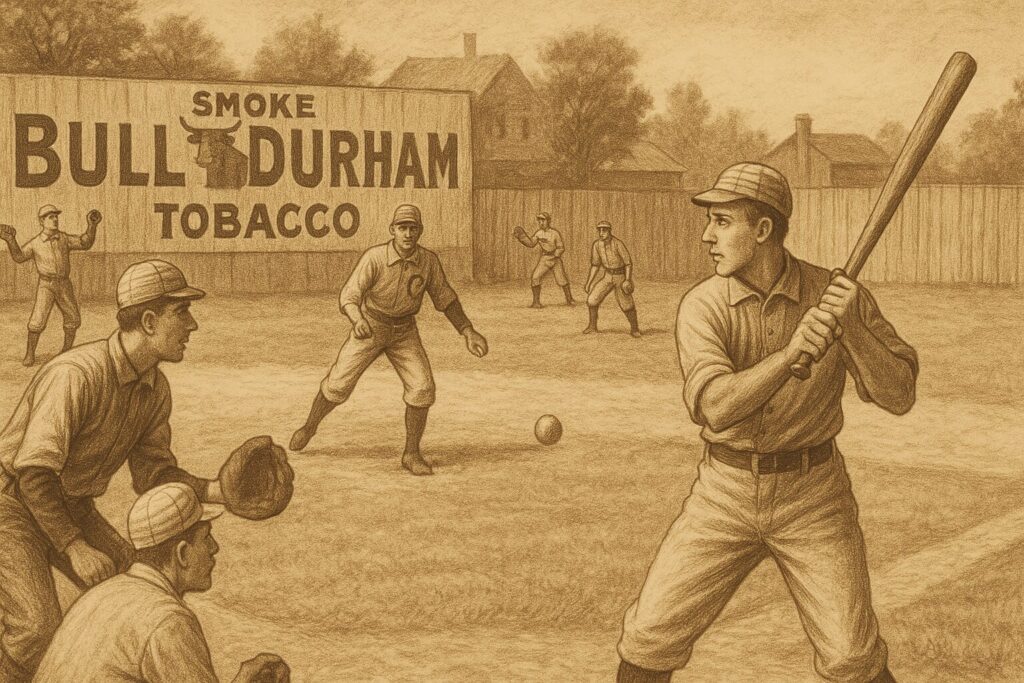

20世紀初頭のアメリカの球場では、外野フェンスに「Bull Durham(ブル・ダーラム)」というタバコブランドの巨大な広告看板が掲げられているのが一般的でした。その看板には、雄牛の絵が大きく描かれていました。

リリーフピッチャーたちが、ちょうどその「ブル・ダーラム」の看板の下あたりで投球練習をしていたことから、その場所がいつしか「ブルペン」と呼ばれるようになった、という説です。

企業の広告が由来になっているなんて、アメリカらしくて面白いですよね。しかし、残念ながらこの説は現在ではあまり有力視されていません。なぜなら、「ブルペン」という言葉は、「ブル・ダーラム」の広告が球場に登場する1909年よりも前から使われていたことが分かっているからです。

パパならどれを信じる?親子で推理するのも面白い!

さあ、3つの説をご紹介しましたが、いかがでしたか?

- 闘牛説: ピッチャーの闘志を表現したロマンあふれる説

- 観客席説: 史実に基づいた現実的な説

- タバコ広告説: 時代を感じさせるユニークな説

どれが本当の由来なのか、親子で話し合ってみるのも、野球の新しい楽しみ方です。「パパは闘牛説がいいな。ピッチャーはかっこいいから!」「僕は観客席説だと思う。その方が面白いもん!」なんて会話が生まれたら、素敵ですよね。

ベースボールが「野球」になるまで – 明治の偉人たちの奮闘記

今、私たちが当たり前のように使っている「野球」という言葉。しかし、この言葉が生まれるまでには、明治時代の知識人たちによる、知られざる努力と奮闘の物語がありました。アメリカから伝わった「ベースボール」を、いかに日本の文化に根付かせるか。彼らの創意工夫の歴史を覗いてみましょう。

名付け親は誰?「野球」を生んだ中馬庚

「ベースボール」を「野球」と初めて翻訳した人物。それは、第一高等中学校(現在の東京大学)の野球部員だった、中馬庚(ちゅうまん かなえ)という人物です。

彼は1894年(明治27年)頃、卒業論文として野球の解説書を執筆する際に、この訳語を考案したと言われています。

Ball in the field(野原でボールを扱う球技)

これを意訳し、「野球」という、簡潔で美しい日本語を生み出したのです。もし彼がいなければ、私たちは今頃「底球(ていきゅう)」や「塁球(るいきゅう)」といった名前でこのスポーツを呼んでいたかもしれません。そう考えると、中馬庚のセンスの良さには感謝しかありませんね。

あの俳人も野球人!正岡子規が作った野球用語たち

「柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺」の句で有名な俳人、正岡子規(まさおか しき)。彼が熱狂的な野球ファン(当時は「ベースボール」ファン)であったことは、野球好きの間では有名な話です。

彼は自らもキャッチャーとしてプレーするほどの野球狂で、病に倒れてからも、新聞記者として野球記事を執筆するなど、生涯にわたって野球を愛し続けました。

そして、彼の最大の功績の一つが、数多くの野球用語を日本語に翻訳・創作したことです。現在でも使われている、以下のような言葉は、正岡子規が作ったとされています。

- 打者

- 走者

- 直球

- 飛球

- 四球

- 死球

などなど。これらの的確で分かりやすい言葉があったからこそ、ベースボールは日本中にスムーズに広まっていったのです。その功績が認められ、正岡子規は2002年に「野球殿堂入り」を果たしています。

「打球鬼ごっこ」!?ユニークな昔の野球用語にタイムスリップ

明治時代、ベースボールが日本に伝わったばかりの頃は、用語の翻訳も試行錯誤の連続でした。今から見ると、思わずクスッと笑ってしまうような、ユニークな訳語もたくさん生まれています。

| 現代の用語 | 明治時代のユニークな訳語 |

| 野球 | 打球鬼ごっこ、底球(ていきゅう)、塁球(るいきゅう) |

| ピッチャー | 投手、投士 |

| キャッチャー | 捕手、攫者(かくしゃ) |

| バッター | 打者、打士 |

| ホームラン | 文太球(ぶんたきゅう)、満塁打 |

| ホームイン | 迴了(かいりょう) |

| イニング | 少勝負(しょうしょうぶ) |

「打球鬼ごっこ」なんて、なんだか可愛らしいですよね。「攫者(かくしゃ)」というのも、ボールをガシッと掴むキャッチャーのイメージに合っているかもしれません。

これらの言葉からは、未知のスポーツをなんとか自分たちの言葉で理解し、表現しようとした明治の人々の熱意と苦労が伝わってきます。

知ればドヤ顔!もっと面白い野球の「なぜ?」雑学クイズ

さあ、ここからはクイズ形式で、さらに面白い野球雑学をご紹介します。子供に出題すれば、パパの株が上がること間違いなしの豆知識ばかりですよ!

Q1. なぜ試合は「9回」までなの?料理人のクレームがきっかけだった!?

A. 昔は21点先取制だったが、試合後のパーティーの準備が大変だったから。

驚くことに、野球が考案された当初のルールは「21点を先取したチームが勝利」というものでした。これでは、試合がいつ終わるか全く予測できません。

当時のアメリカでは、試合後に選手たちが打ち上げパーティーを開くのが恒例でした。しかし、試合終了時間が分からないため、パーティーの料理を準備するコックたちから「料理が冷めちまう!準備のタイミングが分からない!」と、大きなクレームが出たそうです。

このクレームを受け、1845年に回数制が導入されることになりました。では、なぜ「9回」なのでしょうか?これには諸説ありますが、当時のアメリカで広く使われていた12進法が関係しているという説が有力です。12の4分の3である「9」という数字が、キリが良くてちょうど良い、とされたようです。ストライクやアウトが「3」なのも、この名残と考えられています。

Q2. なぜ監督は「ユニフォーム」を着るの?

A. 昔はキャプテンが監督を兼ねていた名残。

サッカーやバスケットボールなど、他の多くのスポーツでは監督はスーツ姿が基本ですよね。しかし、野球の監督は選手と同じユニフォームを着用します。

これは、野球が生まれた当初、専門の「監督」という役職はおらず、チームのキャプテンが選手を兼ねながら指揮を執っていた名残です。キャプテンはもちろん選手ですから、ユニフォームを着ていますよね。

また、野球では監督がマウンドに行って投手に指示したり、審判に抗議したりと、フィールド内に入ることがルールで認められています。その際、スーツ姿よりも選手と同じユニフォームを着ている方が自然だ、という理由もあります。

Q3. なぜ三振はスコアブックに「K」と書くの?

A. 「三振」の英語”Struck Out”の最後の文字が「K」だから。

スコアブックで三振を「K」と表記するのは、野球ファンならずとも知っている方が多いかもしれません。しかし、その由来は意外と知られていません。

「三振」は英語で “Struck Out” と言います。19世紀の新聞記者が、試合結果を素早く記録するために、この “Struck” の最後の文字「K」を三振の略記号として使い始めたのが起源とされています。

「なぜ頭文字のSじゃないの?」と思いますよね。これは、犠牲バント(Sacrifice bunt)の「S」と区別するためだったと言われています。ちなみに、振り逃げではない、見逃し三振の場合は「K」を裏文字(鏡文字)で書く、という細かいルールもあるんですよ。

Q4. なぜマウンドは「盛り上がって」いるの?

A. ピッチャーが投げやすくするためと、観客から見やすくするため。

ピッチャーが投げるマウンドは、グラウンドの中でも一段高く盛り上がっていますよね。公認野球規則では、その高さは10インチ(25.4cm)と定められています。

これには、二つの大きな理由があります。

一つは、ピッチャーが投げやすくするため。高い位置から投げ下ろすことで、ボールに角度と勢いをつけやすくなります。

もう一つは、観客席から試合を見やすくするため。ピッチャーとバッターの対決は試合の華です。マウンドを高くすることで、遠くの観客席からでも、その真剣勝負がよく見えるように工夫されているのです。

それ、通じないかも?親子で気をつけたい「和製英語」

最後に、日本の野球では当たり前に使われているけれど、実は本場アメリカでは全く通じない「和製英語」をご紹介します。これを知っておくと、将来、子供がメジャーリーグに興味を持った時などに役立つかもしれません。

フォアボール (Four Ball) → 正しくは Base on Balls

「四球」を意味するフォアボール。これは完全な和製英語です。正しくは「Base on Balls(ベース・オン・ボールズ)」と言い、「ボール(球)によって塁(ベース)に進む」という意味です。略して「BB」と表記されます。

デッドボール (Dead Ball) → 正しくは Hit by Pitch

「死球」を意味するデッドボール。これも和製英語です。正しくは「Hit by Pitch(ヒット・バイ・ピッチ)」で、「投球に当てられた」という意味になります。

ナイター (Nighter) → 正しくは Night Game

夜の試合を意味する「ナイター」。これも日本でしか通じません。正しくは、そのまま「Night Game(ナイト・ゲーム)」です。

その他にも、「ランニングホームラン(正しくは inside-the-park home run)」や「トップバッター(正しくは leadoff hitter)」など、和製英語はたくさんあります。これもまた、ベースボールが日本で独自の進化を遂げた証と言えるかもしれませんね。

まとめ:言葉の向こう側にある物語を楽しもう

いかがでしたか?

「ストライク」が審判の命令だったこと、「ブルペン」が牛の囲いや観客席に由来すること、そして「野球」という言葉が明治の偉人たちの情熱によって生まれたこと。

一つひとつの野球用語には、私たちが想像する以上にドラマチックで、人間味あふれる物語が隠されています。

これらの由来や雑学を知ることは、単に「物知り」になるということだけではありません。

- 歴史や文化への興味: 言葉の背景を知ることで、野球というスポーツがどのように生まれ、進化してきたのかという大きな歴史の流れに触れることができます。

- 思考力の育成: 「なぜだろう?」という疑問を持ち、その答えを探求するプロセスは、子供の思考力を育む素晴らしい機会になります。

- 親子のコミュニケーション: 共通の雑学は、親子の会話を豊かにし、一緒に観戦する時間を何倍も楽しいものに変えてくれます。

次に息子さんと野球を見るときは、ぜひ今日学んだ雑学を披露してみてください。「へぇ、そうなんだ!」「パパ、すごい!」と、子供の目がキラキラと輝くはずです。

そして、今度はぜひ、お子さんからあなたに「野球クイズ」を出してもらいましょう。言葉の由来を一緒に探求する時間は、きっと親子にとってかけがえのない、素晴らしい思い出になるはずです。