中学野球の新時代!日本野球協議会「クリニック」募集開始と未経験パパへの招待状

この記事を「耳」で聴く(ポッドキャスト風解説)

「記事を読む時間がない」「移動中に要点だけ知りたい」という方のために、この記事のハイライトをラジオ感覚で聴ける音声解説を用意しました。

野球未経験のパパが、これからのチーム運営で「最強のマネージャー」になれる理由について、熱く語り合っています。まずは5分、耳を傾けてみてください。

「息子が中学でも野球を続けたいと言っている。でも、部活は地域移行でどうなるかわからないし、硬式クラブチームは敷居が高そう…」

「指導者不足で、保護者が手伝わないといけないかもしれない。野球未経験の自分に何ができるんだろう?」

2025年の冬、そんな不安を抱えながら、息子の進路や来シーズンのチーム体制について頭を悩ませているお父さんは多いのではないでしょうか。かつてのように「学校の部活に入れば安心」という時代は終わりを告げ、中学野球を取り巻く環境は、今まさに激動の過渡期を迎えています。

しかし、悲観することはありません。この変化は、私たちのような「野球未経験パパ」にとっての、かつてないチャンスでもあるのです。

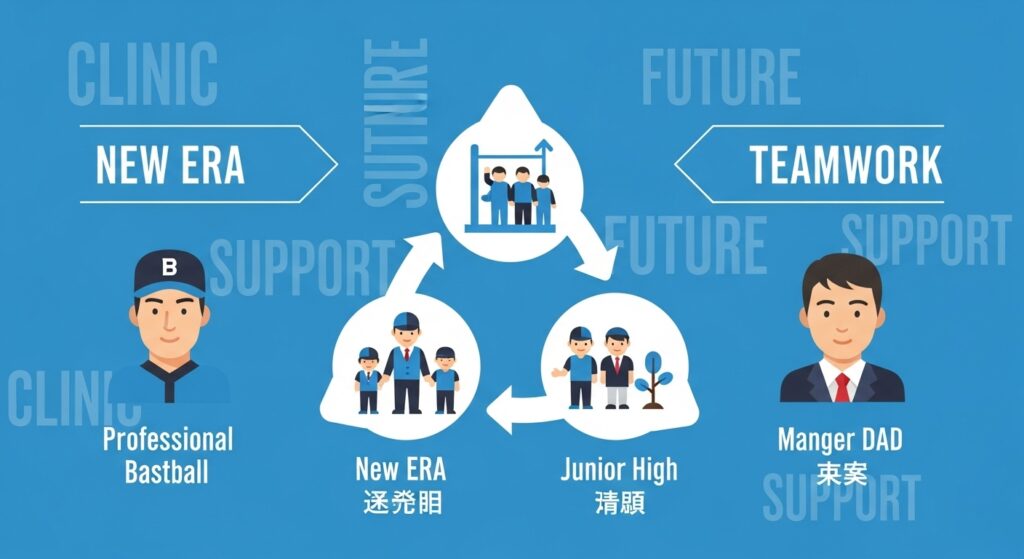

2025年11月、野球界に大きなニュースが飛び込んできました。日本野球協議会が、「中学野球クリニック」の開催希望団体の募集を開始したのです。これは単にプロ野球OBが子供たちに技術を教えるだけのイベントではありません。指導に悩む大人たち、そしてこれから野球に関わろうとする「未経験の指導者」に向けた、球界からの強力な招待状でもあるのです。

この記事では、募集が始まったばかりの「中学野球クリニック」の全貌を徹底解説するとともに、アンバサダーに就任した栗山英樹氏の熱いメッセージを紐解きます。そして、技術指導ができなくても、パパの社会人スキルを活かしてチームに貢献し、子供たちと共に成長するための具体的なロードマップを提案します。

「野球経験ゼロだから…」と尻込みするのは、もう終わりにしましょう。プロの力を借り、新しい時代の波に乗って、あなたも「中学野球の頼れるパパ」としてデビューしませんか?

2025年11月募集開始!「中学野球クリニック」とは?

「プロ野球選手が直接教えてくれるなんて、夢のような話だ」

そう思うかもしれませんが、これは夢物語ではありません。日本プロ野球(NPB)とアマチュア野球界が手を組み、本気で次世代の育成に乗り出した国家レベルのプロジェクトなのです。まずは、この11月に募集が開始されたばかりの「中学野球クリニック」の概要について、詳しく見ていきましょう。

プロ野球OBが直接指導!豪華な講師陣と無料の仕組み

日本野球協議会が主催する「中学野球クリニック」の最大の特徴は、なんといってもその豪華な講師陣です。派遣されるのは、数々の修羅場をくぐり抜けてきたプロ野球OBたち。「名球会」や「プロ野球OBクラブ」の協力のもと、投手、捕手、野手それぞれのポジションにおけるスペシャリストが、全国の中学校や地域クラブへ直接足を運びます。

想像してみてください。あなたの息子さんが普段練習しているグラウンドに、かつてテレビで見ていたあの名選手が立ち、直接バットの振り方やボールの握り方を教えてくれる光景を。子供たちの目が輝かないはずがありません。

しかも、このクリニックの素晴らしい点は、原則として「派遣費用が無料」(※会場費や用具代など一部負担がある場合もありますが、講師の謝礼や交通費は主催者側が負担するケースが一般的です。詳細は募集要項をご確認ください)であることです。

これまで、プロの指導を受けるには高額な野球教室に参加するか、強豪私学に入学するしか道がないと思われていました。しかし、このプロジェクトは「野球振興」を目的としているため、予算の限られた公立中学校の部活動や、立ち上げたばかりの地域クラブでも、手を挙げればチャンスがあるのです。

これは、資金力やコネクションのない草の根のチームにとって、まさに革命的な出来事です。「うちは弱小チームだから…」と諦める必要はありません。熱意さえあれば、プロの指導という最高級の「環境」を子供たちにプレゼントできるのです。

出典:日本野球機構 – 中学野球クリニック開催および開催希望団体募集のお知らせ

対象は「選手」だけじゃない!「不安を抱える指導者」への手厚いサポート

「プロが来るのは嬉しいけど、そのあと指導するのは私たちだ。教え方が違ったらどうしよう…」

そんな不安を感じるパパコーチや顧問の先生もいるでしょう。しかし、安心してください。このクリニックの真の目的は、子供たちへの一時的な指導だけではありません。「現場の指導者への講習」もセットになっているのです。

近年の野球界では、スポーツ医科学に基づいた「障害予防(怪我の防止)」や、子供の自律性を育む「コーチング理論」が急速に進化しています。昔ながらの「水を飲むな」「千本ノックだ」といった根性論は、もはや過去の遺物となりつつあります。

しかし、日々忙しい現場の指導者が、常に最新の理論をアップデートし続けるのは容易ではありません。特に、教員不足で専門外の部活顧問を任された先生や、ボランティアで手伝っているパパコーチにとっては、情報のキャッチアップ自体が大きなハードルでした。

このクリニックでは、プロOBが技術指導を行う傍らで、指導者に向けて「なぜその練習が必要なのか」「子供の体に負担をかけない投げ方はどう教えればいいのか」といった理論的な背景を解説してくれます。また、質疑応答の時間も設けられており、日頃の悩みや疑問を直接ぶつけることができます。

つまり、このクリニックは、子供たちにとっては「夢の時間」であり、指導者にとっては「最新の野球指導法を学べる研修会」でもあるのです。未経験のパパにとっても、「プロがこう言っていたから」という確固たる指針を得ることで、自信を持って子供たちと向き合えるようになるはずです。

開催は2026年2月から!応募条件とスケジュールの全貌

では、具体的にどうすればこのクリニックを自分のチームに呼ぶことができるのでしょうか。2025年11月に発表された募集要項によると、以下のようなスケジュールと条件になっています。

- 募集期間: 2025年11月中旬 ~ 12月中旬(予定)

- 開催期間: 2026年2月 ~ 12月(土日祝日を中心に実施)

- 対象団体: 中学校の野球部、地域の中学軟式野球クラブ、合同チームなど

- 応募条件:

- 開催場所(グラウンドや体育館)を確保できること。

- 参加人数(通常は数チーム合同で50名~100名程度が目安)を集められること。

- 地元の野球連盟や教育委員会との連携が取れていること(推奨)。

ここで重要なのは、「単独チームでの応募だけでなく、近隣チームとの合同開催が推奨されている」という点です。少子化の影響で、単独で50名以上の部員を抱える中学野球部は稀でしょう。だからこそ、近隣の中学校やクラブに声をかけ、「一緒にプロを呼びませんか?」と提案するのです。

これは、パパの出番です。普段の仕事で培った「調整力」や「企画力」を発揮し、他チームの保護者や監督、さらには学校や自治体を巻き込んで、大きなイベントを仕掛ける。もし実現すれば、あなたは地域の中学野球界におけるキーマンとなり、子供たちから感謝されるだけでなく、親同士の横のつながりも強固になるでしょう。

2026年の春、新しいシーズンの始まりにプロの指導を受けられれば、子供たちのモチベーションは最高潮に達するはずです。今すぐチームの監督や保護者会長に相談し、応募に向けた準備を始めましょう。締め切りは迫っています!

なぜ今、「中学野球」なのか?栗山英樹アンバサダーが語る危機と希望

WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で日本代表を世界一に導いた栗山英樹氏。彼が今、最も情熱を注いでいるのが「中学野球」の改革です。なぜ、プロ野球や高校野球ではなく、あえて「中学野球」なのでしょうか。そこに隠された危機感と、彼が描く希望の未来図を知ることで、私たちが果たすべき役割が見えてきます。

部員激減と地域移行…中学野球が直面する「202X年問題」

「野球離れ」が叫ばれて久しいですが、その影響を最も深刻に受けているのが中学野球です。全日本軟式野球連盟のデータによると、中学野球部の部員数はここ10年で激減しています。かつてはどこの中学校にもあった野球部が、部員不足で廃部になったり、近隣校との合同チームを余儀なくされたりするケースが後を絶ちません。

さらに追い打ちをかけているのが、国の主導で進められている「部活動の地域移行」です。教員の働き方改革の一環として、休日の部活動指導を地域の人材や民間クラブに委ねようというこの動きは、理念としては正しいものの、現場には大きな混乱をもたらしています。

- 「受け皿となる地域クラブがない」

- 「指導者が確保できない」

- 「費用が高騰して野球を続けられない家庭が出る」

- 「送迎の負担が親にのしかかる」

こうした課題が山積する中で、多くの子供たちが「中学で野球を続けること」を諦めてしまっているのが現状です。このままでは、高校野球、そしてプロ野球へと続く「野球のタスキ」が、中学の段階で途切れてしまう。これが、栗山氏をはじめとする野球界の重鎮たちが抱いている強烈な危機感、「202X年問題」の正体です。

「ピンチはチャンス」栗山氏が描く、野球界全体で支える未来図

しかし、栗山英樹氏はただ悲観しているわけではありません。彼はこの危機を、「野球界全体が一つになって子供たちを支える仕組みを作るチャンス」だと捉えています。

これまでは、中学野球といえば「学校の先生任せ」でした。しかし、地域移行が進めば、地域の大人たち、企業、そしてプロ野球界が、もっと直接的に子供たちの育成に関われるようになります。

今回の中学野球クリニックも、その第一歩です。プロアマの垣根を超え、トップレベルの技術と理論を地方の中学生に届ける。そして、それを受け取った地域の指導者たちが、それぞれの現場で子供たちを育てていく。

栗山氏は、アンバサダー就任の会見でこう語っています。

「野球の未来は、中学野球にかかっている。ここで野球を好きになり、続けてくれる子供たちを一人でも多く増やしたい。そのためには、プロもアマも関係なく、すべての野球人が手を取り合う必要がある」

この言葉には、野球というスポーツが持つ力を信じ、次世代に継承していこうという強い意志が込められています。そして、その「すべての野球人」の中には、もちろん私たち「野球パパ」も含まれているのです。

経験不問!「熱意ある大人」が求められるこれからの指導現場

栗山氏のメッセージの中で、特に私たち未経験パパにとって勇気づけられるのが、「指導者は野球経験者でなくてもいい」という提言です。

従来の常識では、野球の指導者は「野球が上手い人」「厳しい練習に耐えてきた人」でなければ務まらないと思われていました。しかし、栗山氏は自身の経験やメジャーリーグの事例を踏まえ、これからの指導者に必要なのは「技術を教える能力」以上に、「子供たちのやる気を引き出し、環境を整え、人間としての成長をサポートする能力」だと説いています。

- 子供の話をじっくり聞く傾聴力

- チーム内の人間関係を円滑にする調整力

- 安全管理やスケジューリングを行う管理能力

- 新しい知識を学び、取り入れようとする柔軟性

これらは、野球の技術とは無関係のスキルです。むしろ、一般企業で働き、多様な人々と関わりながらプロジェクトを進めているパパたちの方が、得意とする分野かもしれません。

「技術は動画やプロのクリニックに任せればいい。大人は、子供が野球を嫌いにならないように、全力で楽しませ、支えてあげればいいんだ」

そう考えれば、野球未経験であることは、決してハンデではありません。むしろ、古い慣習に縛られず、子供と同じ目線で野球を楽しめるという「強み」にすらなり得るのです。

野球未経験パパが「指導者」として輝くための3つのステップ

「よし、わかった。でも、具体的に何をすればいいの?」

そんなやる気に満ちたパパのために、野球未経験者が中学野球の指導・運営に関わり、チームに不可欠な存在になるための具体的な3つのステップを提案します。

ステップ1:まずは「クリニック」に応募して、プロの運営ノウハウを盗む

最初のステップは、今回募集が始まった「中学野球クリニック」を最大限に活用することです。

チームの代表者や監督に、「こんな募集がありますよ。子供たちの刺激になるし、近隣チームと合同で応募してみませんか?」と提案してみましょう。もし開催が決まれば、当日の運営スタッフとして積極的に関わってください。

そこでやるべきことは、プロ選手の技術指導を見学するだけではありません。プロのコーチたちが「どのように子供たちに接しているか」を観察し、そのノウハウを盗むことです。

- 声のかけ方: 否定語を使っているか?肯定的な言葉で励ましているか?

- 説明の順序: 難しい動きをどうやって分解して伝えているか?

- 雰囲気作り: 緊張している子供たちをどうやってリラックスさせているか?

- 安全管理: 練習中の立ち位置や、休憩のタイミングはどうしているか?

プロの指導者は、技術だけでなく「教える技術」のプロでもあります。彼らの振る舞いには、未経験のパパでも明日から真似できるヒントが山ほど詰まっています。ノートを一冊用意し、気づいたことをすべてメモしてください。それが、あなただけの最強の「指導マニュアル」になります。

ステップ2:技術はプロに任せ、パパは「マネジメント」と「環境作り」に徹する

「バッティングの指導はできないけれど、練習の効率を上げることはできる」

これが、未経験パパが目指すべきスタンスです。技術的な指導は、経験者のコーチや、今回のようなクリニック、あるいはYouTubeなどの優良な教材に任せましょう。中途半端な知識で教えるよりも、その方が子供たちのためになります。

その代わり、パパが担うべきは「チームのマネジメント」と「環境作り」です。

- タイムキーパー: 練習メニューの時間を管理し、ダラダラした時間をなくす。

- 動画撮影係: バッティングフォームや投球フォームをスマホやタブレットで撮影し、その場で子供たちに見せてあげる(「今のフォーム、すごく良かったよ!」と見せるだけで、子供は自分で気づきを得ます)。

- データ管理: 試合のスコアをアプリで集計し、「最近、出塁率が上がってるね」と具体的な数字で褒めてあげる。

- 用具のメンテナンス: ボールの空気圧チェックや、ベースの補修など、練習環境を整える。

これらは野球の技術がなくてもできることですが、チームを強くするために欠かせない要素です。特に、自分のフォームを客観的に見ることができる動画撮影は、現代の子供たちにとって最も効果的な練習ツールの一つです。「パパが撮ってくれるから、自分の癖がわかったよ!」と感謝されること間違いなしです。

ステップ3:公認資格も視野に!「学び続ける背中」を子供に見せる

さらに一歩踏み込んで、本格的にチームに関わりたいなら、公認指導者資格の取得に挑戦してみるのもおすすめです。

全日本軟式野球連盟(JSBB)が認定する「公認学童コーチ」や「公認軟式野球コーチ」といった資格は、野球経験がなくても受講・取得が可能です(※資格の種類や要件は変更される場合があるため、公式サイトで最新情報を確認してください)。

講習会では、技術論だけでなく、発育発達に合わせた指導法、スポーツ医学、コンプライアンス(ハラスメント防止)など、指導者に必要な知識を体系的に学ぶことができます。特に「怪我の予防」や「暴力・暴言の根絶」といったテーマは、プロ・アマ問わず野球界全体の最重要課題であり、ここで学んだ知識はチームにとって大きな財産となります。

「パパも勉強して、資格を取ったよ」

そう言って子供に認定証を見せれば、子供は「パパも本気なんだ」と刺激を受け、より一層野球に打ち込むようになるでしょう。親が学び続ける姿勢を見せることは、最高の教育でもあります。

地域移行の不安を解消!「合同チーム」「地域クラブ」での親の関わり方

「部活がなくなって、地域クラブになったら親の負担が増えるんじゃないか?」

「合同チームだと、他の学校の親御さんとうまくやっていけるか心配…」

中学野球の地域移行に伴い、多くの保護者がこのような不安を抱えています。しかし、組織の形が変わるということは、これまでの悪しき習慣(過剰な当番や閉鎖的な人間関係)をリセットし、より合理的で開かれたチームを作るチャンスでもあります。

「お茶当番」は古い?現代のチーム運営に必要な「合理的サポート」

昭和・平成の少年野球で当たり前だった「お茶当番」や「一日中グラウンドに張り付いての見守り」。共働きが当たり前となった現代において、これは保護者にとって過度な負担であり、野球を敬遠する最大の要因となっていました。

地域移行によって新しく設立されるクラブや、合同チームでは、この「親の関わり方」を最初から設計し直すことができます。

例えば、以下のような提案をしてみてはどうでしょうか。

- お茶当番の廃止: 飲み物は各自持参、ジャグの準備も選手たち自身で行う(自立心を育む)。

- 短時間シフト制: 「午前中だけ」「配車だけ」といったスポット参加を歓迎し、当番表をアプリで管理して負担を可視化・平準化する。

- アウトソーシングの活用: 遠征時のバス手配や、大会運営の一部を外部委託する(会費は上がるかもしれないが、親の時間は守られる)。

未経験パパの強みは、野球界の「常識」に染まっていないことです。「会社のプロジェクトならこうするのに」というビジネス視点で、非効率な慣習をバッサリと見直し、誰もが無理なく関われるサステナブル(持続可能)な運営モデルを提案してください。それは結果として、多くの子供たちが野球を続けられる環境を守ることにつながります。

コミュニケーション不足を解消する「保護者・指導者・選手」のトライアングル

合同チームや地域クラブでは、通っている学校も住んでいる地域もバラバラな子供たちが集まります。そこで最も重要になるのがコミュニケーションです。

お互いの顔が見えにくい関係だからこそ、意識的に情報を共有し、信頼関係を築く必要があります。

ここでもパパの出番です。仕事で使い慣れたチャットツールやスケジュール共有アプリを導入し、連絡網をDX化しましょう。雨天中止の連絡や試合結果の共有がスムーズになれば、それだけでストレスは激減します。

また、定期的に「オンライン保護者会」を開いたり、練習後に短時間の「青空ミーティング」を設けたりして、指導者の方針や子供たちの様子を共有する場を作るのも効果的です。

「指導者」「保護者」「選手」。この三者が同じ方向を向いて進むためのトライアングルを作ること。これこそが、強いチーム、そして居心地の良いチームを作る鍵となります。

失敗を恐れない!未経験だからこそできる「子供と同じ目線」の共感指導

最後に、精神的な面での関わり方についてお話しします。

中学野球は、子供たちの心と体が大きく変化する時期です。急激な身長の伸びによる「クラムジー(体の使い方がわからなくなる時期)」に悩んだり、レギュラー争いや人間関係で傷ついたり、反抗期で親と口をきかなくなったり…。

そんな時、野球経験バリバリのパパだと、つい「俺の若い頃は…」「もっとこうやって投げろ」と上から目線で指導してしまい、子供の心を閉ざしてしまうことがあります。

しかし、未経験パパは違います。野球の難しさ、思うように体が動かないもどかしさを、子供と同じ目線で共感できるはずです。

「あんな速い球、よく打てるな!すごいよ」

「エラーしちゃったけど、あの打球に飛び込んだ勇気はかっこよかったぞ」

技術的なアドバイスはできなくても、子供の「挑戦」や「変化」を見逃さず、心から称賛することはできます。失敗を恐れずにチャレンジする姿勢を評価し、落ち込んでいる時はただ黙って話を聞く。そんな「安全基地」としてのパパの存在が、多感な中学生にとってどれほどの支えになるか計り知れません。

まとめ:プロの力を借りて、パパも「中学野球デビュー」しよう!

中学野球は今、大きな変革期にあります。部員不足や地域移行といった課題は山積みですが、それは同時に、これまでの古い体質を脱ぎ捨て、新しい野球の形を作る好機でもあります。

日本野球協議会の「中学野球クリニック」は、その変革の象徴です。プロ野球OBという強力な援軍が、子供たちだけでなく、私たち大人にも手を差し伸べてくれています。

栗山英樹アンバサダーの言葉通り、指導者に必要なのは輝かしい経歴ではありません。「子供たちに野球を楽しんでほしい」「成長を見守りたい」という熱意があれば、誰でも、どんな形でもチームに貢献できるのです。

- クリニックに応募して、プロの技術と指導法を肌で感じる。

- マネジメントや環境作りで、指導者をバックアップする。

- 古い慣習を見直し、親も子も無理なく楽しめるチームを作る。

- 技術ではなく「心」に寄り添い、一番のファンとして応援する。

これが、令和の時代の「野球パパ」のあり方です。

さあ、まずは一歩踏み出してみましょう。地元のチーム情報を調べ、クリニックの募集要項をチェックするところから。あなたのその行動が、息子さんの、そして地域の中学野球の未来を明るく照らすはずです。

ゼロからの挑戦は、子供だけのものではありません。パパも一緒に、新しい中学野球の世界へ飛び込みましょう!