少年野球の審判はロボットが代行?もうパパがやらなくていい未来と知るべき全知識

「お父さん、次の回、球審お願いできますか?」…少年野球のグラウンドで、この言葉に肝を冷やした経験はありませんか?私自身、野球未経験のため、審判、特に球審は悪夢そのものでした。判定一つで試合が変わり、ベンチからのヤジに胃が痛くなる…。

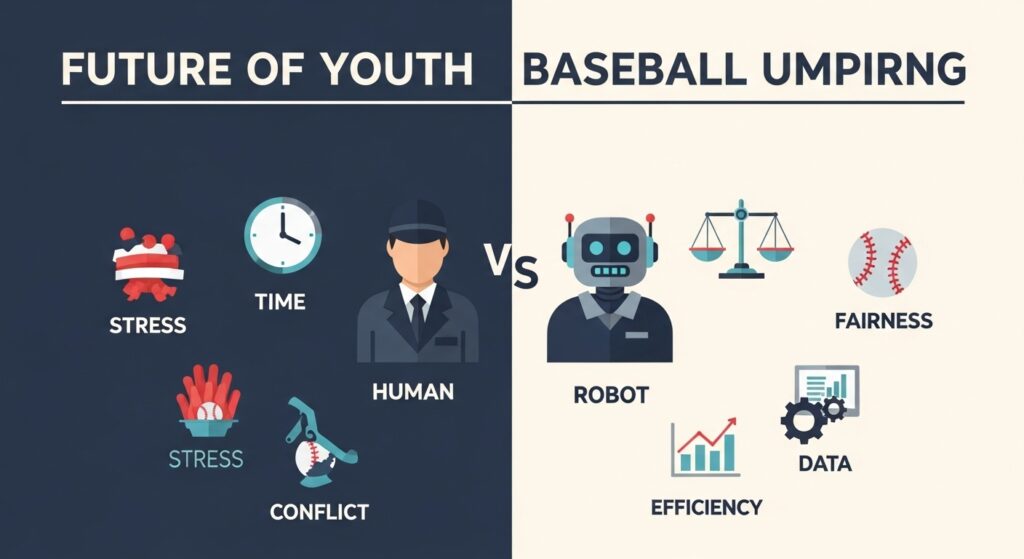

今、まさにこの「審判問題」のストレスから、私たち父親が解放されるかもしれない大きな変化が始まっています。それが「審判のロボット化」です。

これは単なる技術の話ではありません。親の負担を劇的に減らし、私たちがもっと純粋に、笑顔で我が子のプレーを応援できるようになる「文化の変化」の始まりかもしれないのです。この記事では、国内外の最新動向からメリット・デメリットまで、野球未経験のパパの視点で、この新しい時代の到来を世界一分かりやすく解説します。

なぜ今、少年野球で「審判のロボット化」が叫ばれるのか?

そもそも、なぜこれほどまでに「審判のロボット化」が現実的なテーマとして語られるようになったのでしょうか。それは、私のような一個人の悩みなどではなく、アマチュア野球界全体が抱える、根深く構造的な問題に起因しています。

【体験談】「お父さん、球審お願いできますか?」…恐怖の宣告とヤジの記憶

まずは、私自身の苦い経験をお話しさせてください。あれは息子が4年生の夏、新チームになって初めての練習試合でのことでした。

突然の指名。ルールブックを握りしめてグラウンドへ

その日は朝から30度を超える猛暑日。ただでさえ慣れないお茶当番の仕事で汗だくだった私に、監督がおもむろに近づいてきて、こう言ったのです。「すみません、次の回から球審お願いできますか?」。頭が真っ白になりました。野球経験ゼロ。ルールだって、息子と一緒に覚えている最中です。慌てて車から、付け焼き刃の知識を詰め込んだルールブックのコピーを取り出し、重たいプロテクターとマスクを装着してホームベースの後ろに立ちました。心臓の音が、マスクの中で反響しているのが分かりました。

「今の是ストライクだろう!」相手ベンチからの怒号と縮こまる心

試合が始まると、不安は現実のものとなりました。子供たちの投げるボールは、大人のようにビシッとコースに決まるわけではありません。高めだったり、低めだったり、左右に大きく外れたり。その一球一球に、「ストライク!」「ボール!」と宣告を下す責任の重さに、膝が震えました。

そして3回裏、ワンアウト満塁の場面。相手チームの4番バッターの時でした。内角低めへの際どいコース。私の目にはボールに見えました。「ボール!」。その瞬間、相手チームのベンチから「今の是ストライクだろう!ちゃんと見てくれよ!」という監督の怒号が飛んできました。その声にビクッと体が縮こまり、自信が一気になくなりました。その後はもう、ベンチの視線や他の保護者の目が気になってしまい、まともな判定ができた気はしませんでした。

試合後、息子にかけた「ごめん」の一言

試合は何とか終わりましたが、私の心は鉛のように重いままでした。帰りの車の中、後部座席で元気に試合の話をする息子に対して、私は「さっきの試合、パパの審判のせいで負けちゃったかもな。ごめんな」としか言えませんでした。息子は「そんなことないよ!」と笑ってくれましたが、純粋に野球を楽しむ息子に対して、父親のせいで嫌な思いをさせてしまったかもしれないという罪悪感は、今でも忘れられません。

誰もやりたがらない…アマチュア野球界が抱える深刻な「審判問題」

私のこの経験は、決して特別なものではありません。むしろ、全国の少年野球の現場で、毎週のように繰り返されている「あるある」な光景なのです。この背景には、アマチュア野球界が抱える3つの深刻な課題があります。

課題①:審判員の高齢化と圧倒的ななり手不足

まず根本的な問題として、公式な審判員の高齢化が進み、新しいなり手が圧倒的に不足しているという現実があります。公益財団法人全日本軟式野球連盟(JSBB)をはじめとする各団体は、審判員の募集や育成に力を入れていますが、競技人口そのものの減少もあり、担い手不足は年々深刻化しています。ボランティアで成り立っている審判員の世界では、週末の時間を拘束され、時には厳しいヤジを浴びることもあり、若い世代が魅力を感じにくいのが実情です。

課題②:保護者審判の精神的・時間的負担の増大

公式審判員が不足すれば、そのしわ寄せはどこに来るのか。それが、私たち保護者です。練習試合はもちろん、地域の小さな大会では、保護者が審判を務めるのが当たり前になっています。

しかし、野球経験のない保護者にとっては、これは計り知れない負担です。

- 精神的負担: 自分の判定一つで子供たちの勝敗が決まってしまうかもしれないというプレッシャー。相手チームや、時には味方のチームから向けられる厳しい視線やヤジ。

- 時間的負担: 審判を頼まれる可能性があるため、事前にルールを勉強しなければならない。貴重な週末の時間を、ルールブックと睨めっこして過ごす保護者は少なくありません。

これらの負担が、「少年野球は大変だ」というイメージを助長し、新たに入部を考える家庭の障壁になっている側面も否定できません。

課題③:判定を巡るトラブルと人間関係の悪化

最も避けたいのが、判定を巡るトラブルです。保護者審判による判定は、どうしてもチームへの贔屓目を疑われたり、技術的な未熟さを指摘されたりしがちです。試合中は「お互い様」で済んだとしても、試合後に保護者同士の関係がギクシャクしてしまったり、指導者との間に溝が生まれてしまったりするケースは後を絶ちません。子供たちのために良かれと思って引き受けた審判が、結果的にチームの和を乱す原因になりかねないのです。

これらの根深い課題を解決する救世主として、今、白羽の矢が立っているのが「ロボット審判」なのです。

ついに日本でも始まった!ロボット審判の実証実験とは?

「ロボット審判なんて、SF映画の中だけの話でしょ?」そう思うかもしれません。しかし、その未来はもう、すぐそこまで来ています。2025年秋、日本のアマチュア野球界を揺るがす、大きな一歩が踏み出されました。

大阪で実施された「ロボット審判プロジェクト」の全貌

日本のロボット審判開発の最前線と言えるのが、大阪で進められている個人開発者主導の「ロボット審判プロジェクト」です。

いつ、どこで、誰が?プロジェクトの基本情報

- 実施日: 2025年11月14日

- 場所: GOSANDO南港野球場(大阪市住之江区)

- 主催: 個人開発者の吉田氏が率いる「ロボット審判プロジェクト」

- 協力: 大阪産業局の支援を受け、少年野球チームの協力のもと紅白戦形式で実施

このプロジェクトは、大手企業や研究機関ではなく、一個人の「アマチュア野球の審判問題を解決したい」という熱い想いからスタートしたという点が非常に興味深いところです。

どんな仕組み?AIとカメラによる判定技術を分かりやすく解説

難しい専門用語は抜きにして、その仕組みを簡単に説明します。

捕手の後ろに設置された特殊なカメラ(3D StereoDepthCamera)が、ピッチャーが投げたボールの動きを立体的に捉えます。そして、AI(人工知能)がそのボールの軌道を瞬時に計算し、あらかじめ設定されたストライクゾーンを通過したかどうかを判定。「ストライク」か「ボール」かの結果を、即座に音声やスクリーン表示で知らせるという仕組みです。

つまり、人間の「目」の代わりに、カメラとAIという「機械の目」が判定を下すわけです。将来的には、審判マスクに小型カメラを取り付けるだけで判定できる、より簡易的なシステムの開発も進められています。

気になる精度は?「まだまだ改良が必要」な現状の課題

実証実験に参加した選手や関係者からは、その判定スピードや可能性に驚きの声が上がる一方で、「まだまだ改良が必要」という正直な感想も聞かれました。

特に、

- 変化球への対応: 大きく曲がったり落ちたりする変化球の軌道を、AIがどこまで正確に捉えられるか。

- イレギュラーな状況: 捕手がボールをこぼした場合や、バッターの体に当たった場合など、複雑な状況をどう判断するか。

といった点が今後の課題として挙げられています。プロジェクトチームは、まず投手・捕手の主観判定との一致率80%以上を目標に、今後も開発を続けていくとしています。完璧ではないにせよ、未来に向けた確かな一歩が、この大阪の地で記されたことは間違いありません。

世界ではもう当たり前?海外のロボット審判 先行事例

日本でようやく実証実験が始まった段階ですが、海を渡れば、ロボット審判はすでにプロ野球の世界で当たり前の存在になりつつあります。特に、お隣の韓国と、野球の本場アメリカの動向は、日本の未来を占う上で非常に参考になります。

【完全導入】韓国プロ野球(KBO)の現状と評価

最もラディカルにロボット審判を導入したのが、韓国のプロ野球リーグ「KBO」です。

世界初!2024年から全試合で導入された背景

KBOは、長年ファンの間で審判の判定に対する不信感が根強く、判定を巡る論争が絶えませんでした。この状況を打破し、リーグの公平性を高めるため、2024年シーズンから世界で初めて、1軍の全試合でロボット審判(ABS=Automated Ball-Strike System)を全面的に導入するという、非常に大胆な決断を下しました。

現場のリアルな声:判定の一貫性という絶大なメリット

導入後、現場からは様々な声が上がっていますが、最大のメリットとして挙げられるのが「判定の一貫性」です。

- 「審判によってストライクゾーンが違う」という長年の不満が解消された。

- ベテラン選手も若手選手も、同じゾーンで勝負できるため、公平性が保たれる。

- 選手は判定に一喜一憂することなく、ピッチングやバッティングそのものに集中できるようになった。

このように、判定結果が誰にとっても「絶対的なもの」になったことで、試合から不要なノイズが消え、競技性が高まったと評価されています。

浮き彫りになった課題(システムの遅延、変化球判定の論争)

一方で、全面的に導入したからこそ見えてきた課題も少なくありません。

- システムの遅延: AIが判定し、その結果が無線で球審のイヤホンに届くまで、コンマ数秒のタイムラグが発生します。これが試合のテンポをわずかに悪くしているという指摘があります。

- 変化球判定の論争: 特に地面スレスレに落ちるフォークボールなどの判定を巡り、「機械の目」と「現場の感覚」とのズレが何度か指摘され、試合が一時中断する場面もありました。

- 捕手の役割の変化: これまで高く評価されてきた、際どいボールをストライクに見せる捕手の「フレーミング技術」が、ロボット審判の前では全く意味をなさなくなりました。これにより、捕手の評価基準そのものが変わろうとしています。

これらの課題は、今後日本で導入を検討する上でも、非常に重要な示唆を与えてくれます。詳細な情報は、韓国野球委員会(KBO)公式サイトでも確認することができます。

【段階的導入】アメリカMLBの「チャレンジ制」というもう一つの選択肢

世界に先駆けてロボット審判のテストを始めた野球の本場・アメリカメジャーリーグ(MLB)は、韓国とは異なる、より慎重なアプローチを取っています。

マイナーリーグで繰り返された長年のテスト運用

MLBは、2019年頃から傘下のマイナーリーグ、特にメジャー一歩手前のAAA(トリプルエー)クラスで、ABS(Automated Ball-Strike System)のテストを粘り強く繰り返してきました。ここで2つの異なる運用方式を試し、選手や監督、ファンからのフィードバックを収集してきました。

なぜ完全自動ではない?「人間との共存」を目指すMLBの現実的な考え方

MLBが導入を有力視しているのが「チャレンジ制」です。これは、テニスやバレーボールのビデオ判定に近い仕組みです。

- 基本は人間の審判: まずは通常通り、人間の球審が「ストライク!」「ボール!」を判定します。

- 不服があればチャレンジ: その判定に打者、投手、または捕手が納得いかない場合、「チャレンジ(異議申し立て)」をすることができます。

- 最終判定はロボット: チャレンジが行われると、球場のスクリーンにロボット審判(ABS)の判定結果が映し出され、それが最終的な判定となります。

各チームがチャレンジできる回数には制限があるため、どの場面で使うかという新たな「戦略」も生まれます。MLBがこの方式を好む理由は、「人間の審判の役割を完全に奪うのではなく、明らかな誤審だけをテクノロジーで訂正する」という、野球の伝統とテクノロジーの共存を目指す現実的な考え方があるからです。この方式であれば、試合のテンポを大きく変えることなく、判定の公平性を高めることができると期待されています。Major League Baseball (MLB) 公式サイトでも、このABSシステムのテストに関する多くの記事を見つけることができます。

【徹底比較】ロボット審判導入のメリット・デメリットを保護者目線で考える

海外の事例を見ると、ロボット審判がもたらす変化の大きさがよく分かります。では、これを私たち少年野球の保護者の目線で見たとき、具体的にどんな「良いこと」と「心配なこと」があるのでしょうか。改めて整理してみましょう。

パパたちが審判の重圧から解放される!5つの大きなメリット

もし、私たちの地域の少年野球リーグにロボット審判が導入されたら…と想像してみてください。そこには、多くのパパたちにとって夢のような未来が待っています。

①精神的ストレスからの解放(ヤジ、人間関係の悩み)

これが最大のメリットでしょう。もう、自分の判定一つで試合を壊してしまうかもしれないというプレッシャーを感じる必要はありません。相手チームの監督からのヤジに胃を痛めることも、試合後に保護者同士で気まずい空気になることもなくなります。「機械がそう判断したのだから仕方ない」と、誰もが客観的な事実として受け入れられるようになります。審判という役割がもたらす精神的なストレスから完全に解放されるのです。

②公平な判定による子供たちの納得感の向上

子供たちは大人以上に判定に敏感です。「今の絶対ストライクだよ!」と不満を漏らす我が子を見た経験は、誰にでもあるでしょう。ロボット審判が導入されれば、全ての投球が同じ基準で公平に判定されます。チームのエースが投げようと、入ったばかりの子が投げようと、判定基準は揺らぎません。この絶対的な公平性は、子供たちが判定に不満を抱くことなく、結果を受け入れ、次のプレーに集中するための大きな助けとなります。

③審判の当番やルール勉強に費やしていた時間の節約

審判をやるとなれば、相応の準備が必要です。分厚いルールブックを読み込み、ジェスチャーを覚え、ストライクゾーンの定義を頭に叩き込む…。週末の貴重な時間を、この勉強に費やしてきたパパも多いのではないでしょうか。ロボット審判が普及すれば、この負担はゼロになります。その時間を、純粋に子供とのキャッチボールや、練習のサポートに使うことができるようになるのです。

④純粋に我が子の応援だけに集中できるという、最高の喜び

審判の役割から解放されるということは、一人の「父親」として、100%我が子の応援に集中できるということです。ファインプレーを心から喜び、三振すれば一緒に悔しがる。当たり前のようで、審判のプレッシャーの中ではなかなかできなかった、この「純粋な応援」ができるようになることこそ、野球未経験パパにとって最高の喜びではないでしょうか。

⑤客観的データとして、子供の技術指導にも活用できる可能性

ロボット審判システムは、単に判定を下すだけでなく、「どのコースがストライクと判定されたか」「ボール球の軌道はどうだったか」といった詳細な投球データを記録することができます。この客観的なデータを活用すれば、「君の今日のボールは、少し高めに浮いていたからボールと判定されることが多かったね。次はもう少し低めを意識してみよう」といった、具体的で的確なアドバイスがしやすくなります。感覚的な指導ではなく、データに基づいた指導は、子供たちの技術向上を大きく後押しする可能性があります。

本当に良いことだけ?知っておくべき3つのデメリットと懸念点

もちろん、物事には必ず良い面と悪い面があります。ロボット審判の導入は、メリットばかりではありません。私たち保護者が今のうちから知っておくべき懸念点も存在します。

①導入・維持コストの問題。「結局、保護者負担が増えるのでは?」という不安

最も現実的な問題がコストです。高精度なカメラやAIシステムを導入し、それを維持・管理していくには、当然ながら費用がかかります。プロ野球ならいざ知らず、資金的に余裕のない少年野球チームや連盟が、その費用をどうやって捻出するのか。リーグが一括導入するにしても、その費用が結局は年会費や部費に上乗せされ、保護者負担が増えるだけなのでは?という懸念は当然出てきます。

②「野球の人間味」や「試合の間」が失われる可能性

元プロ野球審判員などからは、「審判もまた、試合を構成する人間の一人である」という意見も聞かれます。人間の審判がコールするまでの絶妙な「間」が、試合の緊張感やドラマを生み出すこともあります。全ての判定が機械的に、即座に下されるようになった時、野球というスポーツが持つ独特の温かみや、人間味あふれるドラマ性が失われてしまうのではないか、という心配もされています。

③システムの完璧ではない精度への不安(特に落ちる変化球)

韓国プロ野球の事例でも見たように、現在のロボット審判システムはまだ完璧ではありません。特に、少年野球で子供たちが投げ始める「落ちる変化球(カーブなど)」を、どこまで正確に判定できるのかは未知数です。地面でワンバウンドしたのか、ストライクゾーンをかすめたのか。こうしたミリ単位の判定でシステムエラーが頻発するようでは、かえって試合が混乱し、新たな不満を生む原因にもなりかねません。

私たちのチームへの導入はいつ?気になる未来の話

メリットとデメリットを理解した上で、多くのパパたちが次に思うのは、「で、結局いつ頃、うちのチームでも使えるようになるの?」ということでしょう。その未来予測と、私たちが今からできることを考えてみましょう。

アマチュア野球への普及に向けたロードマップと乗り越えるべき3つの壁

ロボット審判が、全国の少年野球グラウンドに普及するためには、大きく分けて3つの高い壁を乗り越える必要があります。

技術的な壁:全天候対応とさらなる精度向上

まずは技術の成熟です。プロ野球のように整備されたドーム球場とは違い、少年野球のグラウンドは屋外が基本。強い日差し、雨、そしてナイター照明など、様々な環境下でも安定して99%以上の精度で稼働することが求められます。また、子供たちの多様なフォームや、変化量の大きいボールへの対応など、少年野球特有の課題をクリアしていく必要もあります。

コスト的な壁:誰がその費用を負担するのか?

次にコストの壁です。現状では、システム一式を導入するには数百万円単位の費用がかかると言われています。このコストを劇的に下げる技術革新(例えば、高価な特殊カメラではなく、スマートフォン数台で代用できるようになるなど)が不可欠です。また、その費用を誰が負担するのか。各チームなのか、野球連盟なのか、あるいはスポンサー企業なのか。持続可能な運用モデルを確立することが普及の鍵となります。

心理的な壁:伝統を重んじる野球文化との融合

そして意外と大きいのが、心理的な壁です。「野球は人がやるものだ」という伝統的な価値観は、特に年配の指導者を中心に根強く残っています。MLBがチャレンジ制という「人間との共存」の道を探っているように、日本の野球文化に合った形で、少しずつ理解を得ながら導入を進めていく丁寧なプロセスが求められるでしょう。

これらの壁を考えると、全国のあらゆるチームで当たり前に使われるようになるには、まだ5年~10年、あるいはそれ以上の時間が必要になるかもしれません。しかし、技術革新のスピードを考えれば、その未来は私たちが思うより早く訪れる可能性も十分にあります。

野球未経験パパが今からできること、考えるべきこと

「なんだ、まだ先の話か」とがっかりする必要はありません。この新しい時代の足音を聞きながら、私たち保護者が今からできることもあります。

チーム内で「審判の負担」についてオープンに話し合ってみる

まずは、あなたのチーム内で「審判の負担、正直大変じゃないですか?」とオープンに話し合ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。「自分だけが大変だと思っていた」「経験者だからと頼られて、実はプレッシャーだった」など、他の保護者の本音が聞けるかもしれません。問題意識をチーム全体で共有することが、将来的な変化を受け入れるための第一歩になります。

ロボット審判に関する最新ニュースを追いかけ、知識を深める

この記事をきっかけに、ぜひロボット審判のニュースにアンテナを張ってみてください。国内外でどのような新しい技術が生まれ、コストはどれくらい下がりそうなのか。知識を深めておくことで、将来、あなたのチームが導入を検討する際に、的確な意見を述べることができるはずです。あなたが、チームの「IT担当」として頼られる存在になるかもしれません。

まとめ:テクノロジーが変える少年野球と、それでも変わらない親の役割

今回は、「審判のロボット化」という、少年野球の未来を大きく変える可能性を秘めたテーマについて深掘りしてきました。

審判員のなり手不足という深刻な課題を背景に、日本でもついに実証実験が始まり、海外ではすでにプロリーグで導入が進んでいます。この流れがアマチュア野球にまで普及すれば、私のような野球未経験の父親が、審判のプレッシャーやヤジの恐怖に怯えることなく、純粋に我が子の応援を楽しめる、そんな素晴らしい未来がやってくるかもしれません。

もちろん、コストや精度、そして野球の伝統文化との共存など、乗り越えるべき課題はまだたくさんあります。しかし、テクノロジーが親の負担を軽くし、子供たちがより公平な環境でプレーできるようになるという大きな可能性は、何物にも代えがたい魅力です。

一つだけ確かなことがあります。それは、たとえストライク・ボールの判定をロボットが代行する時代が来たとしても、親の役割がなくなるわけではないということです。

練習に付き合う時間、試合への送り迎え、汚れたユニフォームの洗濯、そして何より、ヒットを打てば一緒に喜び、エラーをすれば励ますという、子供の一番のサポーターであるという役割は、決してテクノロジーに代行させることはできません。

審判問題という大きなストレスから解放された未来で、私たちが子供たちの成長を、もっと笑顔で見守れるようになること。それこそが、「審判のロボット化」がもたらす、最大の価値なのかもしれません。