「21世紀枠」に学ぶ少年野球チームの選び方|勝利や実績だけで判断して後悔しないための“新基準”

はじめに:息子と私の“後悔”から始まったチーム選び

「うちの子には、どうせなら強いチームに入ってほしい」

「でも、勝利至上主義の厳しい環境で、子どもが野球を嫌いになってしまわないだろうか…」

少年野球のチーム選びは、本当に悩ましい問題ですよね。

週末のグラウンドで、同じような悩みを抱える野球仲間と「一体、何を基準に選べばいいんだろうな…」と話すことも多いのではないでしょうか。

まずは、そんな野球パパたちのリアルな会話を、少しだけ聞いてみてください。

いかがでしたか。

この会話のように、多くの親が「強さ」と「楽しさ」の間で悩み、我が子にとっての正解を探し続けています。

何を隠そう、数年前の私もその一人でした。

当時、長男のチーム選びを前にした私は、地域での評判や大会の実績ばかりに目を奪われ、「あの強豪チームに入れれば、きっと息子はもっと上手くなるはずだ」と信じて疑いませんでした。しかし、その選択が、息子から野球の楽しさを奪いかけ、親子で深く後悔する日々の始まりになるとは、夢にも思っていませんでした。

1.そもそも高校野球の「21世紀枠」とは?

まず、私たちの新しい「ものさし」となる「21世紀枠」がどのような制度なのか、基本を理解しておきましょう。この制度の本質を知ることが、チーム選びの新しい視点につながります。

1-1. ただ強いだけでは選ばれない、特別な出場枠

「21世紀枠」とは、2001年から始まった春の選抜甲子園(センバツ)独自の出場枠です。夏の甲子園が各都道府県予選を勝ち抜いた学校が出場するのに対し、春のセンバツは日本高校野球連盟(高野連)が出場にふさわしい学校を選抜する「招待試合」という側面を持っています。

この「21世紀枠」は、そうしたセンバツの特性を活かし、単なる野球の実力や勝敗だけでは測れない価値を持つチームにも甲子園への扉を開くために設けられました。もちろん、誰でも推薦されるわけではなく、「秋の都道府県大会でベスト16(参加校が多い場合はベスト32)以上」という、全国で戦うに足る一定の実績が前提条件とされています。

しかし、その上で評価されるのは、強さ以外の側面なのです。

1-2. 選考で重視される「3つの模範的な姿」

高野連が示す21世紀枠の推薦理由には、大きく分けて3つの柱があります。これこそが、私たちが学ぶべき新しい価値基準です。

- 困難の克服: 部員が少ない、専用グラウンドがない、豪雪地帯や離島で練習環境が厳しい、災害から復興した地域にあるなど、さまざまなハンディキャップを創意工夫や努力で乗り越えている姿勢。

- 文武両道: いわゆる進学校であり、学業と高いレベルで野球を両立している、他の生徒の模範となっている姿勢。

- 地域貢献: 地域の清掃活動やイベントへのボランティア参加、小中学生への野球教室の開催などを通じ、地域から愛され、社会に貢献している姿勢。

つまり、「21世紀枠」とは、野球の強さに加え、逆境に負けない人間力、学業との両立を果たす知性、そして地域社会と共生する社会性を評価する制度なのです。

1-3. なぜ今、少年野球のチーム選びに「21世紀枠」の視点が必要なのか?

「それは高校野球の話でしょう?」と思われるかもしれません。しかし、私はこの視点こそ、現代の少年野球チーム選びに不可欠だと確信しています。

なぜなら、現代の多くの保護者は、子どもに「ただ野球が上手い選手」になってほしいと願っているわけではないからです。「野球を通じて、挨拶ができる礼儀正しい人になってほしい」「仲間と協力することの大切さを学んでほしい」「困難に立ち向かう強い心を育ててほしい」。そんな人間教育の場としての役割を、少年野球に期待しているのではないでしょうか。

勝利至上主義やスポ根といった古い価値観が見直されつつある今、「21世紀枠」が示す基準は、まさに私たちがチームに求めるべき価値と一致します。この視点を持つことで、目先の勝利や実績という分かりやすい指標に惑わされることなく、我が子の「野球人生」、そして「その先の人生」をも豊かにする土台となる環境を見極めることができるのです。

2.【深掘り分析】歴代の推薦校に学ぶ「本当に良いチーム」の共通点

では、具体的にどのようなチームが「21世紀枠」として評価されてきたのでしょうか。過去の推薦校の事例を深掘りすると、私たちが少年野球チーム選びで応用すべき「本質的な価値」が見えてきます。

2-1. 共通点①:「逆境」を「物語」に変える力

21世紀枠で選ばれるチームの多くは、何らかのハンディキャップを抱えています。しかし、彼らはそれを言い訳にしません。むしろ、その逆境をチームが一つになるための「物語」へと昇華させているのです。

- 事例:徳之島高校(鹿児島)

離島にあるため、練習試合を組むにも遠征費や移動時間が大きな負担となります。部員たちは遠征費を補うためにアルバイトに励み、限られた時間で集中して練習に打ち込むことで、県大会上位の成績を収めました。 - 事例:石巻工業高校(宮城)

東日本大震災で甚大な被害を受けた地域にあり、部員やその家族も被災しました。野球ができることへの感謝を胸に、地域の復興の象徴となるべく活動を続け、多くの人々に勇気を与えました。

【少年野球への応用】

チーム見学の際、グラウンドの広さや設備の豪華さだけに目を奪われてはいけません。むしろ、「グラウンドが狭い中で、どんな練習の工夫をしていますか?」「部員が少ないですが、その分どんな良い点がありますか?」と質問してみましょう。環境の不利を嘆くのではなく、それをバネにする「創意工夫の精神」が根付いているチームこそ、子どもが問題解決能力を養える素晴らしい環境です。

2-2. 共通点②:「地域」に愛され、地域を愛する姿勢

21世紀枠の推薦理由で非常に多く見られるのが「地域との連携」です。野球部が学校内だけの閉じた存在ではなく、地域コミュニティの核として機能している姿が高く評価されます。

- 事例:三島南高校(静岡)

地域の小学生を対象にした野球教室を定期的に開催。高校生が子どもたちに教えることで、野球の普及に貢献するだけでなく、選手自身の人間的成長にも繋がっています。 - 事例:中津商業高校(岐阜)

「中津川から甲子園へ」を合言葉に、地域のイベントに積極的に参加。市民からの熱い支援が選手たちの力となり、県大会での躍進を支えました。

【少年野球への応用】

そのチームが、地域のお祭りや清掃活動に参加しているか、ぜひ確認してみてください。保護者だけでなく、OBや近所の方々が練習や試合を温かく見守り、応援している雰囲気があるか。「地域に育ててもらう」という意識のあるチームは、子どもたちが社会性を身につける上で最高の学び舎となります。

2-3. 共通点③:「野球」を「教育」として捉える視点

21世紀枠の常連とも言えるのが、県内有数の進学校です。これは、野球の技術指導だけでなく、「野球を通じて人間を育てる」という明確な教育哲学が評価されている証左です。

- 事例:長田高校(兵庫)、彦根東高校(滋賀)など

多くの卒業生が難関大学に進学する傍ら、限られた練習時間で効率的に実力をつけ、強豪私学と渡り合います。彼らにとって野球は、思考力、分析力、リーダーシップを養うための「実践的な学びの場」なのです。

【少年野球への応用】

指導者に「野球を通じて、子どもたちに何を学んでほしいですか?」と尋ねてみましょう。その答えが、単なる技術論や戦術論に終始するのか、それとも「挨拶の大切さ」「仲間への感謝」「道具を大事にする心」といった人間教育にまで及ぶのか。その指導者の言葉にこそ、チームの本質が表れます。

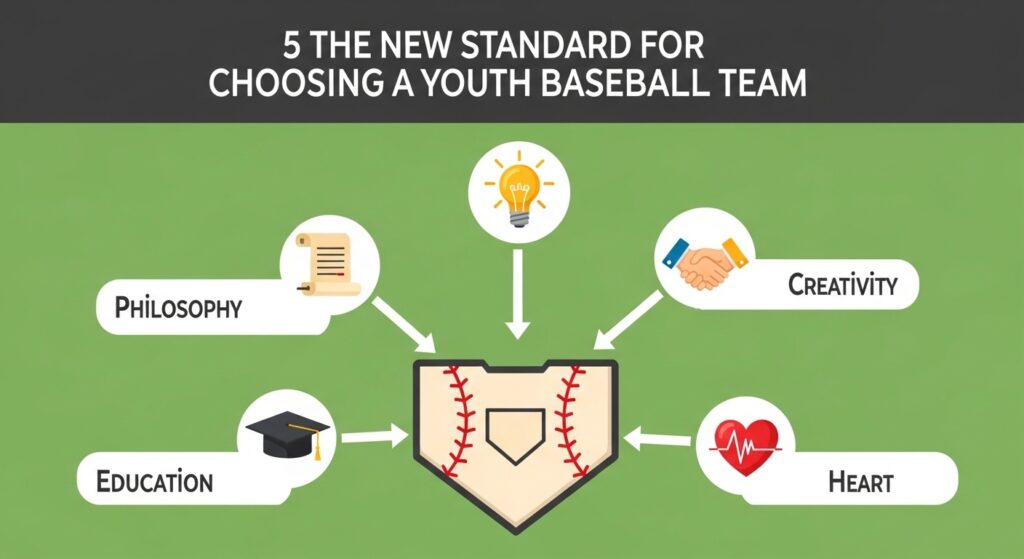

3.明日から使える!我が子に最適なチームを見抜く「5つの新基準」チェックリスト

これまでの分析を踏まえ、保護者の皆さんが明日からすぐに使える、具体的なチェックリストを作成しました。体験練習や見学の際に、ぜひこの「5つの新基準」をものさしに、チームを観察してみてください。

3-1. 新基準①:チームの「理念(フィロソフィー)」は明確で、共感できるか?

強豪チームに「全国制覇」という目標があるように、良いチームには必ず「勝利」以外の明確な理念があります。それが親子で共感できるものかどうかが、最初の分かれ道です。

- チェックポイント

- 「挨拶日本一」「道具を世界一大切にする」「エラーを笑って許せるチーム」など、勝利以外の目標が指導者・選手・保護者の間で共有されていますか?

- その理念は、卒団生の進路や活動(野球を続けているか、楽しんでいるか)にも反映されていますか?

- 確認方法

- チームのウェブサイトや入団案内に、理念が明文化されているか確認しましょう。

- 見学の際に指導者へ「チームで最も大切にしていることは何ですか?」と単刀直入に質問するのが最も効果的です。

3-2. 新基準②:指導者は「教える人(ティーチャー)」か、「導く人(コーチ)」か?

少年野球の指導者は、子どもの野球人生を左右する極めて重要な存在です。その指導スタイルが、答えを一方的に「教える」だけの人なのか、子ども自身に考えさせ、答えを「導く」人なのかを見極める必要があります。

- チェックポイント

- 練習中、「なぜ今のプレーがダメだったか分かるか?」「次、どうすれば良くなると思う?」といった、選手に考えさせる問いかけがありますか?

- ミスをした選手に対して、高圧的な叱責や人格を否定するような言葉を使っていませんか?

- 選手の10年後、20年後の人生を見据えた「人間教育」の視点を持っていると感じられますか?

- 確認方法

- 練習見学の際、指導者の選手への声かけの内容、特にミスが起きた後のコミュニケーションに注目しましょう。良い指導者は、プレーは叱っても、選手の人格は決して否定しません。(参考:日本スポーツ協会(JSPO)が提唱するグッドコーチの姿も参考にしてみてください)

3-3. 新基準③:「文武両道」への具体的な配慮はあるか?

少年野球はあくまで教育の一環であり、生活のすべてではありません。野球に打ち込むあまり、学齢期に必要な学習や、友人との交流といった大切な時間が犠牲になっていないか、冷静に判断する必要があります。

- チェックポイント

- 練習時間や頻度は、子どもの年齢や体力に対して適切ですか?(特に低学年で、夜遅くまでの長時間練習になっていませんか?)

- 指導者やチーム全体に、宿題や塾、学校行事などとの両立に理解がありますか?

- 野球以外の学校生活(勉強の悩み、友人関係)についても、気軽に相談できる雰囲気がありますか?

- 確認方法

- 現役の保護者に「正直、勉強との両立は大変ですか?」「塾に通わせている方はいますか?」と、実情を聞いてみるのが一番です。

3-4. 新基準④:保護者の「笑顔の総量」は多いか?

子どもだけでなく、そのチームに関わる保護者たちがどのような表情をしているかも、チームの健全さを示す重要なバロメーターです。

- チェックポイント

- グラウンド脇で見学している保護者たちの表情は明るいですか?楽しそうに会話をしていますか?

- 過度な当番や係の負担で、保護者が疲弊しているような雰囲気はありませんか?

- 一部の保護者の声が大きすぎるなど、保護者間の人間関係に風通しの悪さを感じませんか?

- 確認方法

- 試合や練習見学の際に、プレーだけでなく、保護者たちが集まっているエリアの空気感を観察しましょう。そこに流れる空気が、数年後のあなたの姿かもしれません。

3-5. 新基準⑤:子ども自身が「ここで野球をやりたい」と心から言えるか?

そして、これらすべてを踏まえた上で、最も大切な基準がこれです。親がどれだけ「良いチームだ」と思っても、主役である子ども自身の心が動かなければ意味がありません。

- チェックポイント

- 体験練習の後、子どもの表情は輝いていますか?

- 「楽しかった!」「あのお兄ちゃん、上手だった!」「コーチ、優しかった!」など、ポジティブな言葉が子どもの口から出てきますか?

- 親の顔色をうかがうのではなく、自分の言葉で「このチームがいい」と言えていますか?

- 確認方法

- 体験後、すぐに結論を急かさず、親子でゆっくり話す時間を取りましょう。「今日の練習、どうだった?」と子どもの目を見て、その本音に真摯に耳を傾けることが、後悔しないチーム選びの最後の鍵です。

4.それでも「強いチーム」の魅力に惹かれてしまう親たちへ

ここまで新しい基準について語ってきましたが、それでもなお「強いチーム」「実績のあるチーム」の魅力が色褪せないのも事実です。私自身がそうだったので、その気持ちは痛いほど分かります。だからこそ、もう一度だけ、私の失敗談にお付き合いください。

4-1. 筆者の失敗談、再び。強豪チームで息子が失ったもの

強豪チームに入団した当初、息子は高いレベルの環境に刺激を受け、目を輝かせていました。しかし、その輝きは長くは続きませんでした。

待っていたのは、熾烈なレギュラー争い。少しでもミスをすれば、他の子にポジションを奪われるかもしれないというプレッシャー。練習では、常に指導者の厳しい視線が注がれ、笑顔でプレーする余裕などありませんでした。チームメイトは「仲間」であると同時に「ライバル」となり、うまくいかない子のミスを責めるような空気も生まれ始めました。

息子は次第に自分のプレーに自信をなくし、練習から帰ってくると部屋に閉じこもるようになりました。そしてある日、「もう、野球に行きたくない」と、涙ながらに訴えてきたのです。

私は愕然としました。息子の成長を願って選んだはずの環境が、逆に息子から野球の楽しさと笑顔を奪ってしまっていたのです。

4-2. 「勝利」から得られるもの、「敗北」からしか学べないもの

もちろん、「勝利」を目指す経験は、子どもに大きな達成感と自信を与えます。しかし、少年期においてそれと同じくらい、あるいはそれ以上に大切なのが、「うまくいかない経験」から学ぶことです。

- 試合に負ける悔しさは、「次は勝ちたい」という努力の原動力になります。

- レギュラーになれない苦しさは、自分に足りないものは何かを客観的に分析し、努力する力を育みます。

- エラーをしてしまう辛さは、仲間への申し訳なさや、それでも励ましてくれるチームメイトへの感謝の気持ちを教えてくれます。

育成年代のスポーツ心理学においても、結果だけでなくプロセスを重視することの重要性が指摘されています。(参考:日本野球学会などでは、子どもの動機付けに関する研究が数多く発表されています)。勝利至上主義の環境は、子どもからこれらの貴重な「学びの機会」を奪ってしまう危険性があるのです。

4-3. 大切なのは「所属するチーム」ではなく「何を経験し、学ぶか」

私の失敗を経て、私たちはチームを移籍しました。新しいチームは、全国大会に出るような強豪ではありません。しかし、そこには、選手一人ひとりの成長を温かく見守り、挑戦を後押ししてくれる指導者と、学年に関係なく互いを応援し合う仲間たちがいました。

息子は水を得た魚のように、再び笑顔でボールを追いかけるようになりました。試合に負けて悔し涙を流す日もあります。それでも、彼の口から「野球に行きたくない」という言葉が出ることは、二度とありませんでした。

この経験を通して、私は確信しました。子どもの野球人生を豊かにするのは、チームのブランドや過去の実績ではありません。そのチームで、子ども自身が主体的に努力し、仲間と切磋琢磨し、たくさんの成功とそれ以上の失敗を繰り返す、その「経験そのもの」にこそ、計り知れない価値があるのです。

まとめ

これまで見てきたように、春の甲子園「21世紀枠」という視点は、私たちのチーム選びの基準を、単なる「強さ」や「実績」といった一面的なものから、「子どもの人間的成長」という、より本質的で多角的なものへとシフトさせてくれます。

「理念」「創意工夫」「地域との共生」「文武両道」「教育者としての指導者」

これらの新しい基準は、チームの強さを測るものではなく、あなたの息子さん、娘さんが、野球を通じて一人の人間として大きく成長できる環境かどうかを測るための「ものさし」です。

少年野球のチーム選びは、親が子どもの野球人生における「最初の監督」になるようなものかもしれません。目先の一勝一敗に一喜一憂するのではなく、10年後、20年後、たとえ野球を続けていなかったとしても、わが子が「あのチームで野球ができて本当に良かった」と心から笑って言えるような、最高の環境を選んであげてほしいと、切に願っています。

そのための第一歩として、まずは今度の週末、親子で近所のチームの「普段の練習」を、少しだけ覗きに行ってみませんか?そこに、未来の答えが隠されているかもしれません。