ドラフト目前!2025年注目候補の少年時代に学ぶ「プロになる子」の育て方。親の役割は“監督”ではなく“最高の応援団長”だった

いよいよ明日、2025年10月23日。野球を愛するすべての人が固唾をのんで見守る、プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンDが開催されます。

テレビの向こう側で指名を待つ若き才能たち。彼らの姿を見ながら、「プロになる子って、一体どんな育てられ方をしてきたんだろう?」と、我が子の姿を重ね合わせる方も多いのではないでしょうか。

その疑問に答えるべく、今回は「プロになる子の育て方」をテーマに、野球パパ仲間とグラウンドの片隅で立ち話をしてきました。まずはこちらの音声で、話の“さわり”だけでも聞いてみてください。

いかがでしたでしょうか?

音声では触りきれませんでしたが、今年のドラフト候補たちの具体的なエピソードの中には、私たち保護者が明日から実践できる、子どもの可能性を最大限に引き出すための普遍的なヒントが数多く隠されています。

ここからは、彼らの原点である「少年時代の家庭環境」をさらに深く掘り下げ、具体的なアクションプランとして徹底解説します。

親の本当の役割とは何か。その答えを、一緒に見つけにいきましょう。

2025年ドラフト戦線!未来のスターたちの原点とは?

今年のドラフト会議は、即戦力候補がひしめく大学生を中心に「豊作の年」と呼び声高く、各球団の戦略に大きな注目が集まっています。しかし、私たちが本当に知りたいのは、彼らの現在の実力だけではありません。その才能が芽吹き、育まれた「原点」、すなわち少年時代にこそ、我が子の育成に活かせる普遍的なヒントが隠されています。

世代No.1野手【立石正広(創価大)】:バレーボール一家で育まれた驚異の身体能力

今年最大の目玉として、複数球団の競合が確実視されているのが、創価大学の右のスラッガー・立石正広選手です。彼の特筆すべき点は、恵まれた体格から放たれるパワーだけでなく、50メートルを6秒07で駆け抜けるほどの高い身体能力にあります。

そのルーツを探ると、非常にユニークな家庭環境が見えてきます。実は、立石選手の父・母・二人の姉は、全員がバレーボール経験者。特に母親の郁代さんは、1992年のバルセロナ五輪に日本代表として出場したトップアスリートです。

まさに「アスリートのサラブレッド」ですが、驚くべきは、家族の誰も彼にバレーボールを強制しなかったこと。野球を選んだ彼の意志を尊重し、その選択を全力で応援する。この家庭方針こそが、立石選手の「自主性」の根幹を育みました。特定のスポーツに特化させるのではなく、幼少期から様々な動きを経験できる環境にあったことが、彼の爆発的な身体能力の土台を築いたことは想像に難くありません。

高校生No.1投手【石垣元気(健大高崎高)】:父との毎日のキャッチボールが全ての始まり

高校生離れした最速158km/hのストレートを投げ込む健大高崎の石垣元気投手。彼の剛腕の原点は、意外にも非常にシンプルで、多くの野球少年が経験するであろう「父親との時間」にありました。

彼の「最初のコーチ」は、父・和人さんでした。小学1年生で野球を始めた日から、毎日のキャッチボールが親子の約束事になりました。技術的な指導というよりも、ボールを投げ合う楽しさ、野球というスポーツの魅力を、父は肌で伝え続けました。

中学時代、あるいたずらが原因で父から「野球をやめてしまえ!」と本気で叱られたことがあります。その夜、眠れずに泣き明かした石垣投手は、翌朝、父に涙ながらに「野球を続けたい」と訴えました。この出来事を通じて、彼は自らの野球への覚悟を再確認し、父もまた、息子の本気の想いを受け止めたのです。父との深く、そして愛情に満ちた関わりが、彼の強靭なメンタルを形成する上で不可欠な要素であったことが伺えます。

剛腕【堀越啓太(東北福祉大)】:プロ野球観戦で芽生えた「憧れ」という最強の原動力

最速164km/h(非公式)を計測し、即戦力として高い評価を受ける東北福祉大学の堀越啓太投手。彼がプロ野球選手を志すようになったきっかけは、小学2年生の時に父に連れられて行った西武ドームでのオープン戦でした。

初めて間近で見るプロの迫力、マウンドで躍動する投手の姿。その光景は、少年の心に鮮烈な印象を刻み込みました。「自分も、あのマウンドに立ちたい」。その日芽生えた純粋な「憧れ」が、今日まで続く彼の野球人生の、最もパワフルな原動力となったのです。

親が与えるべきものは、必ずしも専門的な技術や知識だけではありません。たった一度の観戦体験のように、子どもの心に火をつける「きっかけ」を提供すること。それがいかに重要であるかを、堀越投手の原点が教えてくれます。

意外な共通点:彼らは必ずしも「エースで4番」のエリートではなかった

ドラフトで指名される選手と聞くと、私たちはつい「幼い頃からずば抜けた才能を持ち、常にチームの中心だったのだろう」と考えてしまいがちです。しかし、現実は全く異なります。

今や球界を代表する山本由伸投手は、中学時代はチームに絶対的なエースがいたため、主にセカンドを守る「普通の野球少年」でした。また、誰もが認めるスラッガー、柳田悠岐選手も、小学生時代は体が細く、ホームランとは無縁の1番打者でした。

彼らに共通していたのは、当時の実績やポジションではなく、「野球が大好き」という純粋な気持ちと、それを温かく見守り、支えてくれた大人の存在です。少年期の体格やチームでの役割が、将来の可能性を決定づけるものでは決してない。この事実は、我が子の現状に一喜一憂しがちな私たち保護者にとって、大きな希望を与えてくれるのではないでしょうか。

「うちの子もプロに…」は危険なサイン?親がやってはいけないNGサポート3選

我が子の夢を全力で応援したい。その想いは、すべての親に共通する美しい感情です。しかし、その情熱が強すぎるあまり、知らず知らずのうちに子どもの成長を妨げる「毒」となってしまうケースが後を絶ちません。

ドラフト候補たちの家庭が、例外なく避けていたNG行動。それは、私たちの家庭にも潜む「落とし穴」かもしれません。

NG①:親が「二人目の監督」になる(過度な技術指導)

「今のスイングは腰が開いてるぞ!」

「もっとヒジを高く上げて投げろ!」

善意からくるこれらのアドバイスが、実は最も危険なNG行動の一つです。元プロ野球選手で、ご子息が今年のドラフト候補にリストアップされている広池浩司氏は、現役時代の苦い経験から、息子に野球の技術指導を一切しなかったと語ります。

選手時代、指導者からフォームについて細かく指摘されるたびに、かえって自分の感覚が狂ってしまった。その経験から、「ピッチャーは自分の投げやすいフォームで、元気に楽しく投げることが一番だ」という信念を持つに至ったのです。彼が息子に伝えたのは、「マウンドでは胸を張れ」といった技術論ではない、心の持ちようだけでした。

親による中途半端な技術指導は、子どもを混乱させ、本来持っているはずの才能の芽を摘んでしまいかねません。技術はチームの指導者に任せる勇気を持ち、親は「心のコーチ」に徹することが重要なのです。

NG②:試合後すぐに「感情的なダメ出し」をする

試合に負けた、エラーをした、三振した…。そんな我が子の姿を見て、帰りの車の中でつい熱くなってしまう。これもまた、多くの野球パパ・ママが経験する「あるある」ではないでしょうか。

しかし、子どもが最も落ち込んでいるその瞬間に浴びせられる感情的な言葉は、心を深く傷つけ、自己肯定感を著しく低下させます。最悪の場合、野球そのものへの情熱を失わせてしまうことさえあります。

多くの専門家や経験豊富な指導者が推奨するのが、「24時間ルール」です。試合での失敗について、その日のうちに親から指摘するのではなく、少なくとも24時間、つまり翌日以降まで待ち、お互いが冷静になってから対話するのです。そうすることで、単なるダメ出しではなく、「次はどうすれば良くなるかな?」という建設的な話し合いが可能になります。

子どもの心を守り、本当の意味での成長を促すためには、親がまず自分の感情をコントロールする術を身につける必要があるのです。

NG③:「野球だけ」の専門家(スペシャリスト)にしようとする

早くから野球に特化させ、少しでも多くの時間を練習に費やさせたい。そう考えるのも親心かもしれません。しかし、最新のスポーツ科学は、その考え方に警鐘を鳴らしています。

東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍する松井裕樹投手は、小学生時代、母親から「運動会のリレー選手には死んでもなれ」と言われ、必死で走ったというユニークな逸話を持っています。一見、野球とは無関係に思えるこの経験が、彼の基礎体力や瞬発力を飛躍的に向上させました。

特に、神経系が最も発達するとされる12歳までの「ゴールデンエイジ」期には、野球だけでなく、様々なスポーツや外遊びを通じて多様な動きを経験させることが極めて重要です。これはスポーツ庁の指針でも推奨されており、特定の動きだけを繰り返すことは、むしろ将来的な怪我のリスクを高め、成長の伸びしろを狭めてしまう可能性すらあるのです。

野球の技術を磨くことはもちろん大切ですが、それ以上に、あらゆるスポーツに対応できる強靭でしなやかな「運動能力の土台」を築いてあげること。それが、小学生時代の親が果たすべき大きな役割と言えるでしょう。

ドラフト候補の親に学ぶ!家庭でできる「最高の応援団長」になる5つの習慣

では、NGサポートを避ける代わりに、親は家庭で具体的に何をすべきなのでしょうか。

ドラフト候補たちの親が実践してきたことに共通するのは、決して特別な英才教育ではありません。それは、日々の生活の中に溶け込んだ、地道で愛情深い「習慣」でした。

ここでは、誰でも今日から始められる「最高の応援団長」になるための5つの習慣をご紹介します。

習慣①:資本である「体」の土台を築く(食事・睡眠の徹底管理)

強い体は、すべてのアスリートにとって最も重要な「資本」です。そして、その資本を築くのは、日々の食事と睡眠に他なりません。

今年の高校生ドラフト候補である徳永選手は、母親が作る特製の「高タンパク弁当」で強靭な体を作り上げました。卵3個、鶏むね肉200gなど、合計400gにも及ぶその弁当は、まさに母親の愛情と知識の結晶です。

また、前述の広池浩司氏は、息子が中学受験のために塾に通う際も、「睡眠時間だけは絶対に削るな」という条件を出したほど、睡眠の重要性を理解していました。成長ホルモンが最も分泌される夜間の質の高い睡眠は、練習で傷ついた筋繊維を修復し、体力を回復させるために不可欠です。

最新のトレーニング理論や高価なサプリメントを追いかける前に、まずは家庭でしかできない「食」と「睡眠」という最も基本的な土台作りを徹底すること。それこそが、親ができる最高のフィジカルサポートなのです。

習慣②:答えを教えず「問いかける」ことで思考力を引き出す

現代の野球指導の最前線では、選手の自主性と判断力を養うことの重要性が叫ばれています。その一つが、監督がサインを出さず、選手自身に状況判断を委ねる「ノーサイン野球」です。この指導方針は、一般財団法人 全日本野球協会(BFJ)も育成年代における重要な考え方として示しています。

この考え方は、家庭での親子のコミュニケーションにも応用できます。

例えば、試合で失敗した息子に対して、「なぜあの時、あのプレーを選んだの?」「君自身はどうすれば良かったと思う?」と問いかけてみてください。

親がすぐに正解を教えるのではなく、子ども自身に考えさせ、自分の言葉で説明させる。このプロセスを繰り返すことで、子どもは他責にせず、常に自分事としてプレーを振り返る習慣が身につきます。これこそが、試合の局面で冷静な判断を下せる「野球脳」を鍛える、最高のトレーニングなのです。

習慣③:夢を「可視化」させ、行動を変える

「プロ野球選手になりたい」という漠然とした夢を、現実的な「目標」に変える作業も、親がサポートできる重要な役割です。

その最強のツールとして知られるのが、大谷翔平選手が高校1年生の時に作成した「目標達成シート(マンダラチャート)」です。彼は「ドラフト1位8球団」という中心目標を達成するために、「体づくり」「コントロール」「キレ」「メンタル」など8つの要素を定め、さらにそれぞれを達成するための具体的な行動を81マスに書き出しました。

このように夢を「可視化」し、具体的な行動目標に分解することで、日々の練習に明確な目的意識が生まれます。元プロ野球選手の仁志敏久氏も、「『なりたい』と『なる』は違う」と語ります。「18歳でドラフト指名される」というゴールから逆算し、「そのために中学3年生では何をすべきか」「小学6年生では何をすべきか」を考える「逆算思考」が、夢への道のりを確かなものにするのです。

習慣④:どんな時も揺るがない「精神的な安全基地」である

野球は失敗のスポーツです。どんな名選手でも、打席に立てば7割は失敗します。だからこそ、子どもたちが安心して失敗し、挑戦し続けられる「精神的な安全基地」としての家庭の役割が、何よりも重要になります。

親が評価すべきは、ヒットを打ったか、試合に勝ったかという「結果」ではありません。毎日素振りを続けた「努力の過程」や、たとえ三振してもフルスイングした「挑戦する姿勢」こそを、具体的に褒めてあげてください。

「ナイススイングだったよ!」「最後まで諦めない姿がかっこよかった!」

親からの無条件の肯定と承認は、子どもの自己肯定感を育み、逆境に立ち向かうための心のエネルギーとなります。チームメイトや監督から何を言われようと、「家に帰れば、お父さんとお母さんが絶対に味方でいてくれる」。その安心感が、子どもを強く、そして優しく成長させるのです。

習慣⑤:親子で「楽しむ工夫」を全力で考える

地道な基礎練習は、時に子どもを退屈させ、モチベーションを低下させます。そんな時こそ、親の出番です。元侍ジャパンU-12代表監督も務めた井端弘和氏は、親子で楽しみながらできる練習法を数多く推奨しています。

例えば、石垣投手の原点となった「壁当て」。ただ黙々と投げるのではなく、壁に的を描いて点数を競うゲームにすれば、子どもは夢中になります。バッティング練習も、バドミントンのシャトルを打つようにすれば、安全かつ効果的に「タメ」を作る練習になります。

「どうすれば、あの子がもっと野球を好きになるだろう?」

「どうすれば、この練習がもっと楽しくなるだろう?」

親子で一緒に「楽しむ工夫」を考える時間そのものが、最高のコミュニケーションとなり、子どもの野球への情熱をさらに燃え上がらせてくれるはずです。

まとめ:ドラフト会議の本当の見方 – 我が子の未来を照らすヒントを見つけよう

2025年のドラフト候補選手たち。彼らの軌跡を辿ると、プロ野球選手への道が、決して一つの決まったエリートコースではないことが分かります。

バレーボール一家に育った選手、父とのキャッチボールを原点とする選手、プロ観戦の「憧れ」に火をつけられた選手。そして、その多くが少年時代は「普通の野球少年」でした。

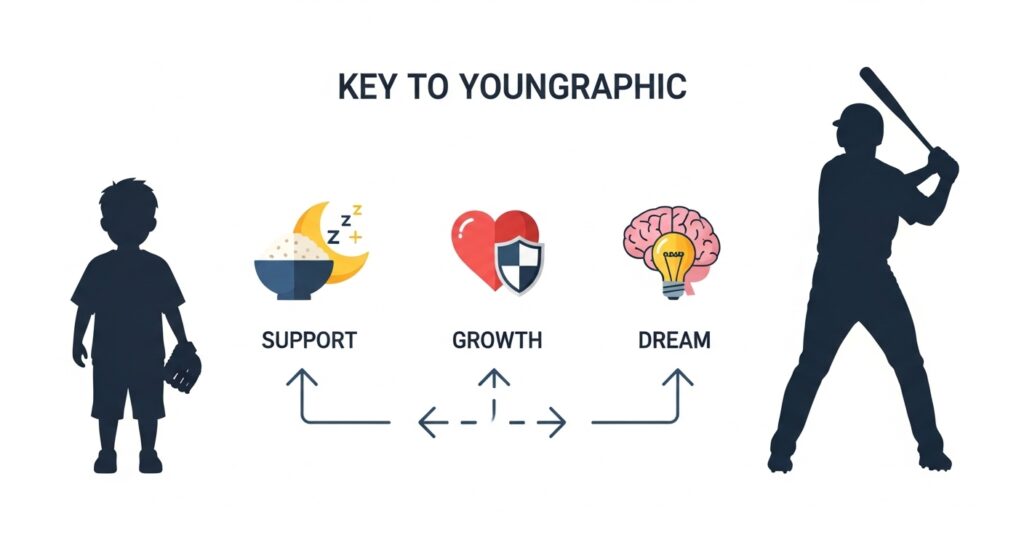

彼らの才能を開花させた共通の鍵。それは、家庭での賢明なサポートにありました。

親が子どもの才能を伸ばすために本当にすべきことは、リスクを伴う技術指導ではありません。

- 心身の土台作り:バランスの取れた食事と十分な睡眠を確保し、選手の資本である体作りを徹底する。

- 自主性の尊重:過度に干渉せず、子ども自身に考えさせ、気づきを待つ。親は答えを与えるのではなく、問いかける。

- 精神的な安全基地の提供:結果に一喜一憂せず、挑戦する姿勢や努力の過程を評価する。どんな時でも一番の味方でいる「最高の応援団長」に徹する。

最新のスポーツ科学は「運動神経は遺伝しない」と結論づけ、最先端の指導法は「子どもに考えさせる」ことの重要性を説いています。私たち親にできることは、焦らず、他人と比較せず、我が子の可能性を心の底から信じ抜くことです。

さあ、明日に迫ったドラフト会議。どの選手がどの球団に指名されるのかという視点だけでなく、「この選手は、どんな家庭で、どんなサポートを受けて育ってきたのだろう?」という新しいレンズで見てみてください。

そこにはきっと、単なるスポーツイベントを超えた、我が子の未来を明るく照らすための、最高のヒントが詰まっているはずです。

どんなドラマが待っているのか、親子で一緒に楽しみましょう!