【2025秋季大会から学ぶ】少年野球で本当に伸びる子の共通点5選|“神プレー”より大切なこと

「すごいプレー」を真似させるだけでは伸びない!高校野球観戦で気づいた、我が子を成長させる本当の視点

「うちの子にも、あんな風になってほしい…」

テレビに映る高校球児のスーパープレーを見ながら、そう願うのは、少年野球に関わるパパとしての自然な感情ですよね。

でも、「今のプレーを真似しろ!」と技術だけを教えても、子どもは本当に伸びるのでしょうか?

実は僕も、かつて技術指導に熱心になるあまり、息子の笑顔を奪いかけた苦い経験があります。そんな経験から見えてきた「神プレーより大切なこと」について、先日、ある野球パパ仲間と立ち話をする機会がありました。記事本編の前に、まずはこちらの音声をお聞きください。

いかがでしたでしょうか。

音声でも触れた通り、高校球児たちの輝きの裏には、技術以前の「心の土台」とも言える共通点があります。この記事では、僕自身の失敗談も交えながら、その5つの共通点をさらに深く、具体的に掘り下げていきます。

この記事を読み終える頃には、明日からの野球観戦と親子での練習が、これまでとは比較にならないほど深く、楽しく、そして効果的なものに変わることをお約束します。

共通点①:やらされてない!心の底から野球を「楽しむ」姿勢

秋季大会で見せた!ピンチでこそ輝く高校球児たちの笑顔と声かけ

秋季大会のような、負ければ終わりのトーナメント。特に、3年生が引退し、新チームで挑む最初の大きな大会は、独特の緊張感に包まれます。そんな極限のプレッシャーの中で、本当に強いチームの選手たちが見せる「ある表情」に、あなたは気づいたでしょうか?

それは、「笑顔」です。

エラーした仲間のもとに駆け寄り、笑顔で背中を叩くキャプテン。三振して悔しがるバッターに、ベンチの最前列から身を乗り出して「次、頼むぞ!」と笑顔で叫ぶ選手。もちろん、彼らも本気で勝ちたいと思っているはずです。悔しくないわけがありません。しかし、彼らは知っているのです。プレッシャーで縮こまった体からは良いプレーは生まれず、チームの雰囲気を明るくすることこそが、勝利への一番の近道であることを。

彼らの姿は、「やらされている野球」ではなく、仲間とプレーできること自体を心の底から楽しんでいる証拠です。この「楽しむ力」こそが、土壇場での集中力や、逆境を乗り越える強靭なメンタルを育んでいるのです。

【パパの失敗談】技術指導ばかりで息子から笑顔を奪ってしまった過去の反省

この高校球児たちの笑顔を見るたび、僕は数年前の自分の過ちを思い出して胸が痛くなります。当時、僕は息子のバッティングフォームを改善しようと必死でした。週末はビデオを回し、平日の夜は素振り練習に付きっきり。

「脇が甘い!」

「もっと腰を回せ!」

「なんで言われた通りにできないんだ!」

僕の口から出るのは、技術的な指摘と檄(げき)ばかり。息子は黙々とバットを振っていましたが、その顔から表情は消え、明らかに「やらされている」顔つきになっていました。そしてある日、息子はポツリと言ったのです。「パパと練習しても、全然楽しくない…」と。

ハッとしました。僕は、息子を上手くさせることに夢中になるあまり、最も大切な「野球が好き」という気持ちを、父親である僕自身が奪っていたのです。その日から、僕は技術的な指導を一旦すべてやめました。そして、ただ息子と一緒にキャッチボールをしたり、プロ野球の試合を見て「今のプレー、かっこいいな!」と笑い合ったりする時間を作ることに専念したのです。

回り道のように思えましたが、結果的に、息子は少しずつ笑顔を取り戻し、自ら「もっと上手くなりたい」と言い出すようになりました。子供の成長の原動力は、親の強制ではなく、本人の「楽しい」「好き」という内なる炎なのだと、痛感した出来事でした。

「練習しなさい」は逆効果?家庭で育む「野球が好き」の気持ち

この僕の失敗談は、決して特別な例ではありません。実際に、スポーツ庁の調査研究においても、子どもが運動を継続するためには「楽しい」と感じる「内発的動機付け」が極めて重要であると指摘されています。

では、家庭でその「楽しい」気持ちを育むために、親は何をすべきなのでしょうか。答えはシンプルです。

- 結果ではなく、成長を褒める: 「ヒットを打ったから偉い」ではなく、「前よりスイングが速くなったね!」と、過程や小さな変化を具体的に褒める。

- 「Have to」ではなく「Want to」を引き出す: 「練習しなさい」ではなく、「次の試合で活躍するために、どんな練習がしたい?」と問いかけ、子ども自身に考えさせる。

- 親自身が野球を楽しむ: パパやママが心の底から野球観戦を楽しんだり、草野球で生き生きとプレーしたりする姿を見せることが、何よりの教育になります。

高校球児たちの笑顔は、厳しい練習の先にある「野球の本当の楽しさ」を知っている証です。まずは、技術論の前に、わが子が野球を心から楽しめる環境を整えること。それが、成長への一番の近道なのです。

共通点②:ボールがない9割の時間!“神プレー”を生む「オフ・ザ・ボール」の動き

打球が飛ぶ前に勝負は決まる?注目選手のポジショニングと「一歩目」の速さの秘密

ファインプレーが生まれる瞬間、私たちはつい、ボールがグラブに収まるその最後のシーンにだけ注目してしまいます。しかし、本当に野球を深く理解している人は、そのプレーが起こる「前」を見ています。

2025年の秋季大会でも、そうした「オフ・ザ・ボール(ボールを持っていない時)の動き」が一流の選手とそうでない選手を明確に分けていました。

- 打者が構えた瞬間、守備位置を半歩だけ変える内野手

- 味方がエラーした後、誰よりも早くカバーに走る外野手

- ランナーが一塁から走り出した瞬間、次の塁への送球に備えて動き出す捕手

これらは決して派手なプレーではありません。テレビ中継ではほとんど映らないかもしれません。しかし、こうした「予測」と「準備」の積み重ねが、結果的に失点を防ぎ、味方のピンチを救い、チームを勝利に導くのです。彼らは、打球が飛んできてから反応しているのではなく、常に「もし、ここにボールが来たら?」と予測し、動き出す準備をしています。その「一歩目の速さ」こそが、数々の神プレーを生み出す源泉なのです。

【わが子が変わった実践録】たった一つの助言「自分のところにボールが来なかったら、次にどこへ走る?」

この「オフ・ザ・ボール」の重要性に気づいたのは、僕にとって大きな発見でした。それまでの僕は、息子がボールを捕ること、打つことばかりに目を向けていました。エラーをすれば「集中しろ!」と怒鳴り、三振すれば「ちゃんとボールを見ろ!」と叱責する。しかし、息子がボールに触っていない9割の時間をどう過ごしているか、全く見ていなかったのです。

ある日の練習試合、ライトを守っていた息子は、レフトに飛んだヒットの間、ただその打球を目で追っているだけでした。僕は試合後に、初めて息子にこんな質問をしてみました。

「今日、レフトにヒットが出た時、ボールが自分のところに来なかったから、お休み時間だと思ってた?」

息子はキョトンとしていました。僕は続けました。

「もし、レフトがエラーしたら、ライトの君がカバーに走ってあげないと、バッターは二塁、三塁まで進んでしまうだろ?野球は、ボールを持っていない人が次に何をするかで、勝負が決まるんだ。だから今度から、『自分のところにボールが来なかったら、次にどこへ走る?』って、自分に質問しながら守ってみてごらん」

息子は半信半疑でしたが、次の試合から明らかに動きが変わりました。内野ゴロが飛べば、一塁のカバーに走り、外野フライが上がれば、万が一に備えて落下点のカバーに入る。直接ボールに触る機会は少なくても、彼の動きはチームの失点を何度も防ぎました。

そして何より嬉しかったのは、監督から「あいつは、次に何が起こるか分かってるな。チームにとって本当に価値のある選手だ」と褒めてもらえたことです。ヒットを打つことだけが野球じゃない。ボールがない場所で、いかにチームに貢献できるか。その視点を教えられたことは、息子の野球人生にとって、そして僕自身の指導者としての人生にとっても、大きなターニングポイントになりました。

親子でできる!「次を予測する力」を鍛える簡単キャッチボール&ゲーム

この「予測する力」、いわゆる「野球脳」は、特別な才能ではなく、意識と練習で誰でも鍛えることができます。家庭でできる簡単な練習法を紹介しましょう。

- 「ノーバウンド送球ゲーム」:

ただキャッチボールをするのではなく、「もしランナーが二塁にいたら、どこに投げるのが一番速い?」と考えながら、相手の胸にノーバウンドで投げる練習です。常に状況を想定する癖がつきます。 - 「野球観戦シミュレーション」:

テレビで野球中継を見ながら、「ノーアウト一塁、次のバッターは送りバントするかな?だとしたら、セカンドの選手はどこに動くべき?」と、親子でクイズを出し合うのも非常に効果的です。

こうした動きの重要性について、元プロ野球選手も、野球メディアFull-Countの記事などで、特にカバーリングの重要性を繰り返し説いています。プロの世界でさえ、こうした地味な基本プレーがいかに大切かがわかります。

神プレーは、才能だけで生まれるのではありません。ボールがない9割の時間に行われる、無数の「準備」の結晶なのです。

共通点③:試合前に勝負は決まっている?道具と体の「準備力」

一流選手ほど美しい!グローブやスパイクから見る「野球への敬意」

秋季大会で活躍する強豪校の選手たちには、もう一つの興味深い共通点があります。それは、道具の美しさです。

彼らのグローブは、決して最新モデルというわけではありません。しかし、どの選手のグローブも完璧に手入れされ、土や泥一つついておらず、美しい艶を放っています。スパイクも同様に、ピカピカに磨き上げられています。

これは単に「綺麗好き」だからではありません。彼らにとって道具は、共に戦う「相棒」であり、自分のパフォーマンスを最大限に引き出してくれる大切なパートナーなのです。道具を丁寧に扱うことは、野球というスポーツそのものへの敬意の表れであり、ひいては自分自身のプレーを大切にする心に繋がります。

道具を大切にできない選手が、一つのプレーを大切にできるでしょうか?答えは明らかです。

「早く行け!」はNGワード。試合の「入り方」でパフォーマンスは決まる

道具の準備だけではありません。試合に臨む「体の準備」と「心の準備」も、彼らは決して怠りません。

試合開始ギリギリに球場に到着し、慌ただしく準備をするチームと、早くから会場入りし、静かにストレッチをしたり、仲間と談笑したりしながらリラックスして本番を待つチーム。どちらが高いパフォーマンスを発揮できるかは、火を見るより明らかです。

少年野球の現場でよく見かけるのが、親が「早く準備しなさい!」「集合時間に遅れるぞ!」と子どもを急かす光景です。しかし、急かされて行う準備は、ただの「作業」になってしまいます。大切なのは、子ども自身が「最高のプレーをするために、今、何をすべきか」を考え、自発的に準備に取り組む姿勢です。

わが子の道具、パパが手入れしてない?「自分の相棒」を育てる習慣術

「うちの子は、まだ小さいから…」と言って、パパが子どものグローブを磨いたり、スパイクを洗ったりしていませんか? もちろん、愛情表現の一つですが、それは同時に、子どもが自分の道具と向き合い、「相棒」として育てる大切な機会を奪っていることにもなります。

ぜひ、今日から親子で一緒に道具を手入れする時間を作ってみてください。

- まずはパパが手本を見せる: パパ自身の草野球のグローブなどを、楽しそうに手入れする姿を見せましょう。「こうやってオイルを塗ると、革が長持ちするんだぞ」と、道具への愛情を語りかけます。

- 子ども専用の道具手入れセットを用意する: 安価なもので構いません。ブラシやオイルを「君専用のセットだ」と言って渡すことで、責任感と愛着が生まれます。

- 「ありがとう」を言う習慣: 練習後、道具をしまう際に「今日もありがとうな」と、親子で道具に声をかける。最初は照れくさいかもしれませんが、こうした小さな習慣が、物を大切にする心、ひいては野球への敬意を育てます。

「準備力」とは、単に忘れ物をしないということではありません。最高のパフォーマンスを発揮するために、道具、体、そして心を、最高の状態に整える能力のことなのです。

共通点④:三振やエラーは当たり前!失敗を恐れず「挑戦」するメンタリティ

強豪校の選手宣誓に学ぶ「挑戦」の哲学

大会の開会式で行われる選手宣誓。注意深く聞いていると、多くのキャプテンが「感謝」の言葉と共に、「挑戦」という言葉を口にします。

「一球一球に全力を尽くし、最後まで諦めずに挑戦し続けることを誓います!」

彼らは、野球が失敗のスポーツであることを知っています。3割打てば一流と言われる世界です。7割は失敗するのです。だからこそ、彼らは一つ一つの失敗に一喜一憂するのではなく、常に「次のプレー」に意識を向け、果敢に挑戦を続けます。

エラーを恐れて無難なプレーに終始する選手と、アウトになるリスクを冒してでも次の塁を狙う選手。どちらが相手チームにとって脅威となり、どちらが最終的に大きく成長するかは言うまでもありません。

ミスした子にかけるべき言葉、絶対にかけてはいけない言葉

少年野球の試合で、我が子がエラーや三振をした時、私たちはどんな言葉をかけているでしょうか。

【絶対にかけてはいけない言葉】

- 「なんであんな簡単なゴロが捕れないんだ!」(結果を責める)

- 「いつも言ってるだろ、最後までボールを見ろって!」(人格を否定するような言い方)

- 「あーあ、お前のせいで負けた…」(責任を押し付ける)

これらの言葉は、子どもの心に「失敗=悪」という恐怖心を植え付け、次のプレーを萎縮させてしまいます。

【かけるべき言葉】

- 「ドンマイ!いいところに正面には入れてたぞ。次、同じプレーが来たら絶対に捕れるよ」(挑戦した姿勢を認め、次への期待を伝える)

- 「悔しいな。でも、あのピッチャーの球、速かったな!次はどうやったら打てるか、一緒に考えようぜ」(子どもの気持ちに共感し、未来志向の対話に繋げる)

- 「ナイスチャレンジ!あそこで思い切って振ったからこそ、何かが見えたはずだ」(結果ではなく、挑戦した勇気を称える)

失敗は、成長のための最高の教材です。その教材を、親の言葉一つで「毒」にも「薬」にも変えてしまうのです。

「なぜ打てなかったんだ!」から「次はどうすれば打てるかな?」へ。親子の会話革命

この視点の転換は、試合中だけでなく、日常の親子の会話にも応用できます。それは、「過去を問いただす詰問」から「未来を作る質問」への転換です。

- Before: 「なぜ、今日の試合で打てなかったんだ?」

- After: 「今日の試合で、何か新しい発見はあった? 次の試合で、一つだけ試してみたいことはある?」

- Before: 「宿題やったの?」

- After: 「宿題、どの時間帯にやると一番集中できそう?」

このように、問いかけの質を変えるだけで、子どもは責められていると感じなくなり、自ら考えて行動するようになります。失敗を恐れず挑戦できるメンタリティは、親が作る「安心できる環境」と「未来志向の会話」によって育まれるのです。

共通点⑤:技術を超えた人間力!仲間、相手、審判への「感謝とリスペクト」

試合終了後の挨拶に注目!勝っても負けても相手を称える姿

高校野球が多くの人に感動を与える理由の一つに、試合終了後の両チームの姿があります。勝ったチームも、負けたチームも、涙を流しながらお互いの健闘を称え、深く頭を下げて挨拶をします。

彼らは、本気で戦った相手がいるからこそ、自分たちが成長できたことを知っています。相手チームは「敵」ではなく、共に野球という素晴らしいスポーツを作り上げた「仲間」なのです。

この「リスペクト」の精神は、試合相手に対してだけではありません。

その子の未来が見える?審判やグラウンドへの態度

本当に伸びる子は、審判への態度、そしてグラウンドへの態度も素晴らしいです。

ストライク・ボールの判定に不満な顔をしたり、道具を乱暴に扱ったりする選手は、どれだけ技術が高くても、指導者や仲間からの信頼を得ることはできません。逆に、際どい判定でも静かに一礼してベンチに下がる選手や、グラウンドに落ちているゴミをそっと拾う選手は、たとえ今は補欠でも、必ず将来応援される人間になります。

野球は一人ではできません。仲間、監督、コーチ、審判、そして試合をさせてくれるグラウンド。そのすべてへの感謝とリスペクトを忘れた選手は、必ずどこかで成長が止まってしまいます。

野球ノートだけじゃない。親子で始める「今日のありがとう」探し

この「感謝する心」を育むために、我が家で実践して非常に効果があった習慣があります。それは、寝る前の「今日のありがとう探し」です。

野球ノートに反省点ばかりを書くのではなく、「今日、野球ができて感謝したいことは何だった?」と問いかけるのです。

- 「ピッチャーが一生懸命投げてくれたこと。ありがとう」

- 「パパが車で送ってくれたこと。ありがとう」

- 「審判さんが大きな声でジャッジしてくれたこと。ありがとう」

どんな些細なことでも構いません。毎日続けるうちに、子どもは自然と、自分がいかに多くの人に支えられて野球ができているかに気づくようになります。この感謝の心が、プレー中の仲間への声かけや、道具を大切にする姿勢、そして困難な状況でも諦めない心の強さに繋がっていくのです。

まとめ:明日から変わる!親子で高校野球を見る“視点”

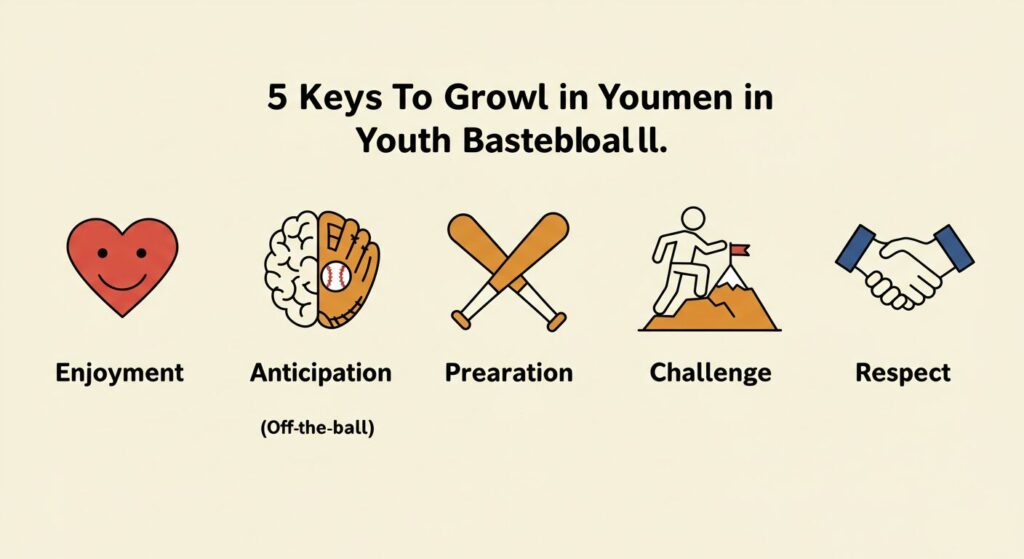

もう一度おさらい!少年野球で本当に伸びる子の5つの共通点

これまで見てきたように、2025年の秋季高校野球大会で活躍する選手たちには、単なる技術の高さを超えた、人間的な深みとも言える共通点がありました。

- 心の底から野球を「楽しむ」姿勢

- ボールがない9割の時間を支配する「オフ・ザ・ボール」の動き

- 最高のプレーを生み出す「準備力」

- 失敗を恐れず「挑戦」するメンタリティ

- 仲間、相手、審判への「感謝とリスペクト」

これらは、決して特別な才能ではありません。日々の少しの意識と、家庭での関わり方次第で、どんな子でも身につけることができる「心の土台」です。

神プレーの裏側にある「楽しむ心」と「準備」にこそ成長のヒントがある

かつての僕は、息子のためにと、技術ばかりを追い求めていました。しかし、本当に大切なのは、スーパープレーを切り取って真似させることではなく、そのプレーを生み出している選手の「心」や「習慣」に目を向けることでした。

なぜ、あんな笑顔でプレーできるのか?

なぜ、打球が飛ぶ前から動き出せるのか?

その「なぜ?」の答えを探す視点で高校野球を見るようになってから、僕と息子の関係は劇的に変わりました。野球の会話は増え、練習は「やらされるもの」から「二人で挑戦する遊び」へと変化していったのです。

さあ、テレビの前で、グラウンドで、わが子の「オフ・ザ・ボール」の動きに注目してみよう!

もしあなたが、我が子の成長に伸び悩みを感じていたり、どう教えていいか分からなくなっていたりするなら、ぜひ、次の試合で、わが子がボールに触れていない9割の時間に注目してみてください。

そして、試合から帰ってきたら、こう尋ねてみてください。

「今日の試合、何が一番楽しかった?」

その答えの中にこそ、お子さんを次のステージへと導く、最高のヒントが隠されているはずです。