2026年の野球革命!新アプリ「えぬぴーびーぷらす」でプロのデータを解読し、我が子の成長を加速させる新しい親子野球の始め方

導入:野球の「見方」と「育て方」が根底から変わる時代の幕明け

クライマックスシリーズの熱戦や、高校球児たちの秋季大会でのひたむきなプレーに、一喜一憂する日々。私たち野球パパにとって、これほど胸が熱くなる季節はありません。しかし、その華やかな舞台の裏側で、野球というスポーツそのものの常識を根底から覆す、静かで、しかし巨大な「革命」が進行していることにお気づきでしょうか。

CSや秋季大会の熱狂の裏で、静かに進む「データ革命」

かつて野球は、「経験」と「勘」が支配する世界でした。名監督の采配、ベテランの読み、そして「気合」や「根性」といった精神論が、勝敗を分ける重要な要素だと信じられてきました。しかし今、その常識は大きく変わりつつあります。メジャーリーグでは数年前から当たり前となり、日本のプロ野球界でも急速に浸透しているのが、「データ活用」という新しい武器です。

選手のあらゆる動きをミリ単位で追跡し、数値化する。その膨大なデータの中から、勝利への最短ルートを導き出す。それはもはや一部の先進的なチームの取り組みではなく、球界全体のスタンダードになりつつあるのです。

ついに登場!ソニー・コナミデジタルエンタテインメント・NPBエンタープライズがタッグを組んだ「えぬぴーびーぷらす」とは何か?

そして2026年、そのデータ革命の波が、ついに私たちの手元にまでやってきます。そにーグループ、こなみでじたるえんたていんめんと、そしてえぬぴーびーえんたーぷらいずが共同で開発を進める新しい公式アプリ、「えぬぴーびーぷらす(エヌピービープラス)」の登場です。

このアプリが画期的なのは、これまで専門家しか見ることのできなかった「投球の回転数」や「打球の速度・角度」といった超詳細なデータを、ファンがリアルタイムで楽しめるようになる点です。それは単に「野球観戦が少し面白くなる」というレベルの話ではありません。プロ野球選手が持つ「魔法」のような技術が、具体的な「数字」として誰もが理解できる形で解き明かされる。これは、野球の「見方」が根本から変わる、まさに”革命”なのです。

本記事のゴール:プロのデータを「観る」から、我が子の成長を「創る」ための実践的ヒントに変える

「プロの世界の話は分かった。でも、それがうちの子の少年野球と何の関係があるの?」

きっと多くの野球パパがそう思われたことでしょう。しかし、断言します。このデータ革命は、私たち親子の野球にこそ、最大のチャンスをもたらします。

この記事のゴールは、単に「えぬぴーびーぷらす」の機能を紹介することではありません。プロの世界で起きている地殻変動を正しく理解し、そこで得られる最先端の知識を、明日からの我が子との練習やコミュニケーションに活かすための「翻訳」をすることです。

高価な機材は必要ありません。少しの知識と工夫、そして何よりも「子供と一緒に野球を楽しみたい」という愛情があれば、誰でも今日から実践できます。

この記事を読み終える頃には、あなたはプロ野球のニュースを全く新しい視点で見られるようになり、そして何より、お子さんとの野球がもっと深く、もっと楽しく、もっとエキサイティングなものに変わっているはずです。さあ、新しい親子野球の時代の扉を、一緒に開けていきましょう。

まずは知ることから。えぬぴーびーぷらすが明らかにする「プロの魔法」の正体

えぬぴーびーぷらすが私たちに見せてくれるデータは、これまで感覚的にしか語れなかった「すごいプレー」の正体を、具体的な数字で解き明かしてくれます。ここでは、特に重要ないくつかの指標について、少年野球パパの目線で分かりやすく解説します。

なぜおおたにしょうへいは打球が速い?「打球速度(Exit Velocity)」の重要性

テレビで見ていても明らかに速さが違う、おおたにしょうへい選手のホームラン。あの打球の正体は「打球速度(Exit Velocity)」というデータで説明できます。これは文字通り、バットから放たれたボールの速さのこと。この数値が高ければ高いほど、野手が反応する時間が短くなり、ヒットや長打になる確率が劇的に上がります。

プロの世界では、打球速度160km/h超えは一流の証。えぬぴーびーぷらすを使えば、どの選手が、どんな状況で、どれだけ速い打球を打っているのかが一目瞭然になります。「ただのヒット」ではなく、「打球速度150km/hの質の高いヒット」という見方ができるようになるのです。これは、少年野球で「ゴロを打て」と教えられてきた私たち世代の常識を覆す、重要な指標です。

なぜせんがこうだいのフォークは消える?「投球回転数(Spin Rate)」の秘密

「お化けフォーク」と称されるせんがこうだい投手のボールが、なぜ打者の手元で忽然と消えるように落ちるのか。その秘密を解き明かすのが「投球回転数(Spin Rate)」です。これは、ボールが1分間に何回転しているかを示す数値。

一般的に、ストレートはこの回転数が多ければ多いほど、ボールに揚力(マグナス力)が働き、重力に逆らって落ちにくい「伸びのある」球筋になります。逆にフォークボールのような落ちる球種は、回転数を極力少なくすることで、空気抵抗の影響を受けずにストンと落ちるのです。

えぬぴーびーぷらすでは、投手ごとに、球種ごとの平均回転数が表示されるようになるでしょう。「あの投手のストレートは、なぜ分かっていても打てないのか?」その答えが、「平均より200回転も多いからだ」と数字で分かるようになるのです。

なぜあの選手は長打が多い?打球の未来を変えた「フライボール革命」とは

近年、メジャーリーグから広まり、球界のトレンドとなっている「フライボール革命」。これも、データに基づいた戦略の一つです。簡単に言えば、「ゴロを打つよりも、最適な角度でフライを打った方が長打になりやすい」という考え方です。

ここで重要になるのが、先ほどの「打球速度」と「打球角度(Launch Angle)」の組み合わせです。研究により、速い打球を25〜35度くらいの角度で打ち出すと、最もホームランや長打になりやすい「バレルゾーン」と呼ばれる領域に入ることが分かってきました。

えぬぴーびーぷらすを見れば、「この選手は、常にバレルゾーンを意識した打撃をしているな」といった、監督さながらの視点で試合を分析できるようになります。これは、子供にバッティングを教える上でも、非常に重要な考え方となるでしょう。

より詳細なデータ指標に興味がある方は、えむえるびーどっとこむ公式サイトが公開している「すたっときゃすと ぐろっさりー」が参考になります。英語ですが、各指標の定義が詳しく解説されています。

なぜ守備が上手い選手は一歩目が速い?今後期待される「守備データ」の世界

現在はまだ発展途上ですが、今後は守備に関するデータも充実していくと予想されています。例えば、「打球への反応時間」や「捕球までにかかった時間」、「送球速度」などです。

「名手」と呼ばれる選手たちが、なぜ多くの打球をアウトにできるのか。それは単に足が速いからではなく、打った瞬間に最適なルートを判断し、動き出す「一歩目の速さ」が優れているからだ、ということがデータで証明されるようになります。えぬぴーびーぷらすがこうした守備データまで網羅するようになれば、野球の全てのプレーがデータで語られる時代が本当にやってくるでしょう。

家庭で始める「我が家のデータラボ」:今日からできる計測と分析の第一歩

「プロのデータはすごいと分かった。でも、うちには高価な分析マシンなんてないし…」

ご安心ください。ここで紹介するのは、大掛かりな設備投資ではなく、今日から家庭で始められる「データ計測」の小さな、しかし確実な一歩です。この一歩が、親子の野球を劇的に変えるきっかけになります。

高価な機材は不要!最強の分析ツール「スマホのスローモーション撮影」活用術

最も手軽で、そして驚くほど効果的な分析ツール。それは、皆さんがお持ちのスマートフォンです。特に「スローモーション撮影」機能は、まさに家庭用の動作解析マシンと言えます。

【活用ステップ】

- 三脚で固定する:手持ちではなく、安価なもので構わないのでスマホを三脚に固定しましょう。これにより、映像のブレがなくなり、正確な比較が可能になります。

- 真横から撮影する:投球フォームならマウンドの真横、打撃フォームならバッターボックスの真横から撮影するのが基本です。全体の動きや体の軸がよく分かります。

- スローで再生し、コマ送りでチェックする:撮影した動画をスロー再生し、指先で再生バーをゆっくり動かしながら、以下のポイントを親子で一緒に見てみましょう。

- 投球時:トップの位置は安定しているか?腕はスムーズに振れているか?ボールが指から離れるリリースポイントは毎回同じか?

- 打撃時:軸足にしっかり体重が乗っているか?スイングの軌道は遠回りしていないか?ボールを捉えるインパクトの瞬間、頭が動いていないか?

- プロの映像と比較する:ゆーちゅーぶなどで見られるプロ野球選手のスロー映像と、我が子のフォームを並べて見るのも非常に効果的です。「〇〇選手は、ここで肘がこう上がっているね」「うちの子の場合は…」と、具体的な違いを発見するだけで、子供の意識は大きく変わります。

映像に残すことで、「もっとこうしてみよう」という改善の試みと結果が、一目瞭然になるのです。

「ストップウォッチ」と「メジャー」で測る、走力と送球タイムの可視化

次に導入したいのが、一家に一台はある「ストップウォッチ」と、ホームセンターで手に入る「メジャー」です。これだけで、野球の基本である「走る」「投げる」を数値化できます。

- ベースランニングタイム:

ホームから一塁まで(約27.4m)、二塁まで、三塁までのタイムを定期的に計測します。0.1秒でもタイムが縮まれば、それは紛れもない成長の証です。 - 送球タイム:

キャッチャーなら二塁送球、内野手なら捕球から一塁送球までのタイムを測ります。「捕ってから投げるまで」の速さを意識するだけで、プレーの質は格段に上がります。

単純なタイム計測ですが、「先月の自分を超える」という明確な目標が、子供の競争心に火をつけます。

【少しの投資で世界が変わる】信頼できる計測ツール①:投球の質を見るなら「てくにかるぴっち」

もう少し本格的にデータを扱ってみたい、と考えるなら、最初の投資として最もおすすめなのが、ボール型の投球測定器「てくにかるぴっち」です。

これは、ボール内部にセンサーが内蔵されており、実際に投げることで球速、回転数、回転軸、変化量といったプロレベルのデータが、手元のスマホアプリに瞬時に表示されるという画期的なツールです。

- 何が良いのか?

- キャッチボールで気軽に計測できる。

- 「球速」だけでなく、球の「質」を示す「回転数」が分かる。

- 自分の投げたボールが、客観的な数値として即座にフィードバックされるため、子供が夢中になる。

価格は3万円前後と安くはありませんが、「なぜ今日のボールは良かったのか」を親子で一緒に考え、成長への道筋を具体的に描けるようになる価値は、計り知れないものがあります。

【少しの投資で世界が変わる】信頼できる計測ツール②:球速・スイング速度なら「ぽけっとれーだー」

投球だけでなく、打撃のデータも計測したいなら、手のひらサイズのスピードガン「ぽけっとれーだー」が選択肢になります。

従来のスピードガンよりも手軽で、かつ精度が高いのが特徴。三脚に固定すれば、一人でも球速やスイングスピードを計測できます。

- 何が良いのか?

- 投球、送球、スイング、全ての「速さ」を数値化できる。

- 練習の成果が「スイングスピード+5km/h」のように明確に分かるため、日々の素振りのモチベーションが上がる。

- チームメイトと競い合うなど、練習をゲーム感覚で楽しめるようになる。

「速さ」という分かりやすい指標は、特に小学生の子供にとって、最もやる気を引き出す要素の一つです。

脱・感想文!子供のやる気を引き出す「データ活用型・新野球ノート」の作り方

おおたにしょうへい選手も実践していたことで有名な「野球ノート」。日々の練習や試合を振り返り、目標を立てるための素晴らしいツールです。この伝統的な手法に、先ほど紹介した「データ」という新しい要素を加えることで、その効果を何倍にも高めることができます。

記録すべきは結果だけじゃない。今日の「最高球速」と「ベストスイング」

従来の野球ノートは、「今日はヒットを打てて嬉しかった」「エラーをして悔しかった」といった感想文になりがちでした。これからは、そこに客観的な「事実」としてデータを加えてみましょう。

【記録項目の例】

- 今日の目標:「腕をしっかり振る」→「ストレートの平均球速90km/hを目指す」

- 練習内容:「ティーバッティング50本」→「アッパースイングを意識したティー50本。スイングスピード平均85km/h」

- 今日の発見:「コーチに褒められた」→「今日のストレートの回転数は1800rpm。先週より100rpm上がった。コーチにも『ボールのキレが良くなった』と言われた」

- 試合結果:「3打数1安打」→「3打数1安打(打球速度105km/hのセンター前ヒット)、2三振」

このように、具体的な数値を加えるだけで、振り返りの質が劇的に向上します。

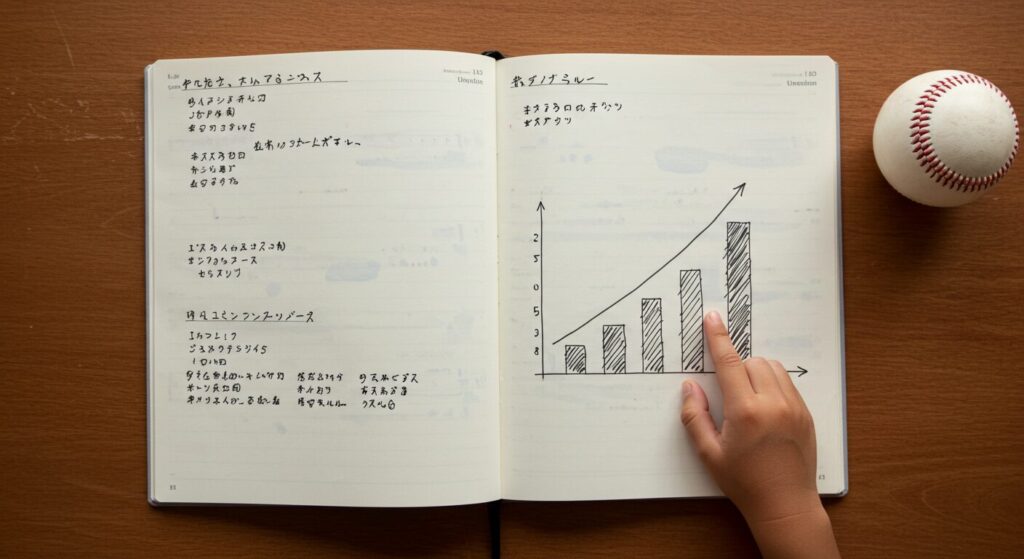

成長を「見える化」しよう。折れ線グラフで伸びを実感し、自信を育む

ノートの最後のページに、ぜひ「成長記録グラフ」のコーナーを設けてください。横軸を日付、縦軸を「球速」や「スイングスピード」にして、計測するたびに点を打ち、線で結んでいくだけです。

最初は小さな変化かもしれません。しかし、1ヶ月、3ヶ月と続けていくと、その線は少しずつ右肩上がりになっていくはずです。この手書きの折れ線グラフこそ、子供が自分の成長を最も直感的に実感できる、魔法のツールです。スランプで自信をなくした時も、このグラフを見れば「自分はちゃんと前に進んでいるんだ」と、再び立ち上がる勇気を与えてくれるでしょう。

親子で立てる新しい目標。「次の試合までに、平均球速を2km/h上げよう!」

データという共通言語を持つことで、親子の目標設定がより具体的で、ポジティブなものに変わります。

「もっと気合を入れろ!」という曖昧な激励ではなく、「今の平均球速が88km/hだから、まずは90km/hの壁を破ることを目標にしてみないか?そのためには、次の1週間、このトレーニングを一緒にやってみよう」と、具体的な道筋を親子で一緒に描くことができるようになります。

子供は、親が自分のことを真剣に見てくれていると感じ、押し付けられた目標ではなく「自分で決めた目標」として、練習に前向きに取り組むようになるのです。

ノートが最高のコミュニケーションツールに変わる、親のコメント欄活用法

野球ノートの素晴らしい点は、親子の交換日記のような役割も果たしてくれることです。子供が書いてくれたノートの最後に、ぜひパパからのコメント欄を設けてあげてください。

ここでのポイントは、結果ではなく、努力の過程や工夫した点と、いうものを具体的に褒めてあげることです。

「今日、初めて球速が90km/hを超えたな!すごいぞ!」も素晴らしいですが、

「ノートを見たら、先週から毎日欠かさずシャドーピッチングを続けたんだな。その努力が、今日の最高球速に繋がったんだと思う。パパは、その頑張りが一番嬉しいよ」

という一言が、子供の心にどれだけ深く響くことか。ノートは、親の愛情を伝えるための、最高のコミュニケーションツールになるのです。

【最重要】我が子を「数字の奴隷」にしないために親が心得るべき3つの約束

ここまでデータ活用の素晴らしい側面を紹介してきましたが、最後に、そして最も重要なことをお伝えします。それは、データという強力なツールとの「付き合い方」です。一歩間違えれば、データは子供から野球の楽しさを奪い、可能性の芽を摘んでしまう「諸刃の剣」にもなり得ます。

そうならないために、私たち親が心に刻むべき「3つの約束」を提案します。

約束1:データは「評価」する道具ではなく、「対話」するためのキッカケである

計測した数値を見て、親が「今日の球速は遅かったな」「なんで回転数が上がらないんだ」と、子供を評価・ジャッジしてしまうのが、最もやってはいけないことです。

データは、子供を測るための「ものさし」ではありません。親子で野球について語り合うための「共通言語」であり、「対話のキッカケ」です。

「今日は先週より少し球速が落ちていたけど、何か思い当たることはある?」「この間の試合で打ったホームラン、すごい打球速度だったね!あの時、どんな感覚だったかパパに教えてくれないか?」

数字を起点として、子供自身の感覚や考えを引き出してあげる。その対話のプロセスこそが、子供の思考力を育て、野球への探求心を深めるのです。

約束2:数字の”結果”ではなく、改善しようとした”過程”を褒める

子供は、親が思う以上に数字に敏感です。特に、思うように結果が出なかった時、一番悔しいのは本人です。そんな時に親が結果だけを責めてしまっては、子供はデータ計測そのものが嫌いになり、挑戦する意欲を失ってしまいます。

私たちが本当に見るべきは、数字という「結果」ではありません。その数字を少しでも良くしようと、工夫し、努力した「過程」です。

「今日は目標の90km/hには届かなかったけど、新しいフォームを試そうとしていたじゃないか。そのチャレンジする気持ちが素晴らしいよ」「打球の角度を上げようと、最後まで意識してバットを振っていたな。その姿勢があれば、絶対に打球は飛ぶようになる」

結果が出なくても、その過程を承認し、次へのチャレンジを励ますこと。それこそが、子供の自己肯定感を育み、本当の意味での成長を支えるのです。

約束3:野球の楽しさが大前提。データはあくまでスパイスと心得る

そもそも、なぜ子供は野球を始めたのでしょうか。プロ野球選手に憧れて、友達に誘われて、そして何より、ボールを投げたり打ったりすることが「楽しい」からであるはずです。

データ活用に夢中になるあまり、その根源的な「楽しさ」を忘れてはいけません。練習が、楽しい「遊び」から、苦しい「ノルマ」に変わってしまった時、子供の瞳から輝きは失われてしまいます。

データは、料理をより美味しくするための「スパイス」のようなもの。入れすぎれば、素材本来の味を壊してしまいます。野球の主役は、あくまで子供自身。データは、その子の頑張りをちょっとだけ手助けしてくれる、頼もしいサポーターくらいに考えておくのが、ちょうど良いのかもしれません。

まとめ:えぬぴーびーぷらすの登場は、親子で野球をもっと深く、もっと楽しむための招待状

データは、子供の可能性を引き出すための「コンパス」

2026年に本格始動する「えぬぴーびーぷらす」。それは、プロ野球の世界をデータという新しい視点で切り取る、時代の転換点となるでしょう。しかし、その本当の価値は、遠いプロの世界の話に留まりません。

今回ご紹介したように、少しの知識と工夫があれば、そのエッセンスを家庭の少年野球に取り入れることができます。データは、子供の成長の現在地を示し、次へ進むべき道を照らしてくれる「コンパス(羅針盤)」のような存在です。これまで暗闇の中を手探りで進んでいた育成の道が、データという光によって、より明確に見えてくるのです。

「教える」から「共に探求する」親子関係へ

データという客観的な指標を間に置くことで、親子の関係性も変わります。親から子へ、一方的に技術を「教える」関係から、目の前にあるデータを基に「どうすればもっと良くなるかな?」と一緒に答えを探す「探求のパートナー」へと進化するのです。

このプロセスを通じて、子供は自ら課題を発見し、解決策を考える「主体性」を学びます。そして親は、子供の新たな一面を発見し、その成長をすぐ側で応援できる喜びを、改めて実感することでしょう。

さあ、新しい野球の楽しみ方を始めよう

えぬぴーびーぷらすの登場は、私たち野球パパと子供たちへの「招待状」です。

「野球という素晴らしいスポーツを、もっと深く、もっと科学的に、そしてもっと親子で一緒に楽しんでみませんか?」と。

まずは、次の週末、お子さんと一緒にスマホでスイングを撮ってみることから始めてみませんか。そこに映し出された数秒間の動画が、あなたの親子の野球物語を、新しいステージへと導いてくれるはずです。