原口文仁はなぜファンに愛されたのか?涙の引退会見から学ぶ、少年野球で本当に育むべき「不屈の心」と「感謝」の育て方

- 原口文仁はなぜファンに愛されたのか?涙の引退会見から学ぶ、少年野球で本当に育むべき「不屈の心」と「感謝」の育て方

- 涙の引退会見が私たちに問いかけるもの ― なぜ原口文仁はこれほどまでに愛されたのか?

- 「不屈の男」原口文仁の野球人生 ― 逆境こそが彼の人間力を磨き上げた

- 分析①:絶望を希望に変える「不屈の心」の正体

- 分析②:ファンと仲間を惹きつける「感謝と謙虚さ」という引力

- 分析③:一瞬の輝きを支える「ひたむきな準備力」

- 【少年野球への転換点】今こそ見直すべき「勝利至上主義」と「人間教育」のバランス

- 【家庭での実践編】わが子に「原口イズム」を授けるための、親としてできる関わり方5選

- 【チームでの実践編】「応援される集団」になるためのチーム作りと新しい保護者の役割

- まとめ:原口文仁が私たちに残してくれた最高の贈り物 ― 野球を通じて「愛される人間」になるために

原口文仁はなぜファンに愛されたのか?涙の引退会見から学ぶ、少年野球で本当に育むべき「不屈の心」と「感謝」の育て方

「わが子には、どんな野球選手になってほしいだろうか?」

少年野球に関わる親なら、誰もが一度は心に描く問いかもしれませんね。

先日、多くのファンに惜しまれながら引退を表明した、阪神タイガース・原口文仁選手。彼の涙の会見を見て、私自身、この問いへの答えを改めて深く考えさせられました。

彼の野球人生は、記録や数字だけでは到底語り尽くせない、まさに「不屈」と「感謝」の物語でした。

今回、この記事の導入として、同じ野球パパ仲間とグラウンドの片隅で交わした会話を、短い音声にしてみました。まずは数分間、私たちの「立ち話」に耳を傾けてみてください。きっと、あなたの中にも新たな問いが生まれるはずです。

音声はいかがでしたでしょうか。

なぜ、彼はこれほどまでにファンに愛されたのか?

なぜ、彼のプレーは、ヒット1本の価値を超えて、私たちの胸を熱くさせたのか?

この記事では、原口文仁選手の野球人生を紐解きながら、技術や勝利以上に子どもたちに伝え、育むべき「人間力」とは何かを徹底的に深掘りしていきます。

「すごい選手」を目指すことと、「応援される選手」を育むこと。この記事を読み終える頃には、その本当の意味と価値に気づき、明日からわが子への関わり方を変えるための具体的なヒントを手にしているはずです。

涙の引退会見が私たちに問いかけるもの ― なぜ原口文仁はこれほどまでに愛されたのか?

異例のユニフォーム姿で語った「感謝」と、最後まで戦い抜く「覚悟」

引退会見の場に、原口選手はスーツではなく、見慣れたタテジマのユニフォーム姿で現れました。それは異例の光景でした。

「まだチームは日本一という目標に向かって戦っていますし、自分もその一員。最後まで戦闘服で戦い抜きたい」

その言葉には、個人としてキャリアを終える感傷よりも、チームの一員として最後まで責任を全うしようとする彼の強い覚悟が滲み出ていました。自らの引き際でさえ、彼は「個」よりも「組織」を優先する姿勢を貫いたのです。

会見中、彼は何度も言葉を詰まらせ、涙を拭いました。しかし、その涙は決して後悔や未練からくるものではありませんでした。

「少し寂しい気持ちもありますけど、本当に多くの方々に支えられてここまでやってこれたという感謝の気持ちが大きいです」

彼の口から紡がれるのは、ファンへ、球団へ、仲間へ、そして家族へ向けた、尽きることのない感謝の言葉。その一つひとつが、彼の16年間がいかに多くの支えの上にあったか、そして彼自身がそのことをどれだけ深く理解し、大切にしてきたかを物語っていました。

技術や記録だけでは測れない、一人の野球人へ贈られた惜しみない拍手

原口選手のキャリアを数字だけで見れば、球史に名を刻むような大記録を残したわけではないかもしれません。しかし、引退が報じられると、SNSにはファンからの感謝と惜別の言葉があふれ、会見場には多くのメディアが詰めかけ、サプライズで登場した同級生の盟友たちは涙で彼の労をねぎらいました。

この光景こそが、彼の野球人生の価値を何よりも雄弁に物語っています。人々は、彼のヒット数やホームラン数だけでなく、その背景にある物語に心を揺さぶられてきたのです。逆境に屈しない姿、ひたむきに努力する姿勢、そして常に周囲への感謝を忘れない人柄。それら全てが「原口文仁」という野球人の魅力であり、私たちは知らず知らずのうちに、彼の生き様そのものを応援していました。

記録に残る選手も素晴らしい。しかし、人々の記憶に深く刻まれ、語り継がれる選手になることは、それ以上に尊いことなのかもしれません。

少年野球パパへの問いかけ「わが子に“すごい選手”と“愛される選手”どちらになってほしいですか?」

この問いは、決して二者択一を迫るものではありません。もちろん、両方であれたら最高です。しかし、私たち親は、日々の練習や試合の中で、つい目先の「すごさ」ばかりを追い求めてはいないでしょうか。

「なぜ打てないんだ!」

「もっと練習しろ!」

「あの子に負けるな!」

わが子を思うがゆえの言葉が、いつしか子どもを追い詰め、「すごい選手」になることだけが野球の目的であるかのような錯覚に陥らせてはいないでしょうか。

原口選手の引退は、私たちに立ち止まって考える時間を与えてくれました。野球を通じて本当に育むべきものは何か。それは、困難に立ち向かう「不屈の心」であり、支えてくれる人々への「感謝」であり、仲間と共に戦う「謙虚さ」ではないのか。

そうした「人間力」こそが、子どもを「愛される選手」へと成長させ、たとえ野球で大成しなかったとしても、その先の長い人生を豊かに生き抜くための、何物にも代えがたい礎となるはずです。この記事では、そのための具体的なヒントを、原口選手の野球人生から学んでいきたいと思います。

「不屈の男」原口文仁の野球人生 ― 逆境こそが彼の人間力を磨き上げた

原口選手がなぜ「不屈の男」と呼ばれるのか。彼のキャリアを振り返れば、その理由はおのずと見えてきます。彼の野球人生は、光り輝く舞台の裏で、常に逆境との壮絶な闘いと共にありました。

エリートではなかった原点 ― 育成契約から這い上がった反骨心

帝京高校時代、甲子園出場経験はあるものの、全国的に名の知れたスター選手ではありませんでした。2009年、ドラフト6位で阪神タイガースに入団。決して高い評価とは言えないスタートでした。

プロ入り後、彼を襲ったのは度重なる怪我でした。特に深刻だったのは腰痛で、満足にプレーできない日々が続きます。そして2012年のオフ、彼は球団から非情の通告を受けます。支配下選手登録を外れ、「育成契約」へ。背番号は「52」から、3桁の「124」に変わりました。

プロ野球選手にとって、育成落ちはキャリアの終わりにも繋がりかねない大きな挫折です。多くの選手がここで心を折り、夢を諦めていきます。しかし、原口選手は違いました。彼は引退会見でこう語っています。

「心が一度も折れることなく前だけ向いて進んで来られた」

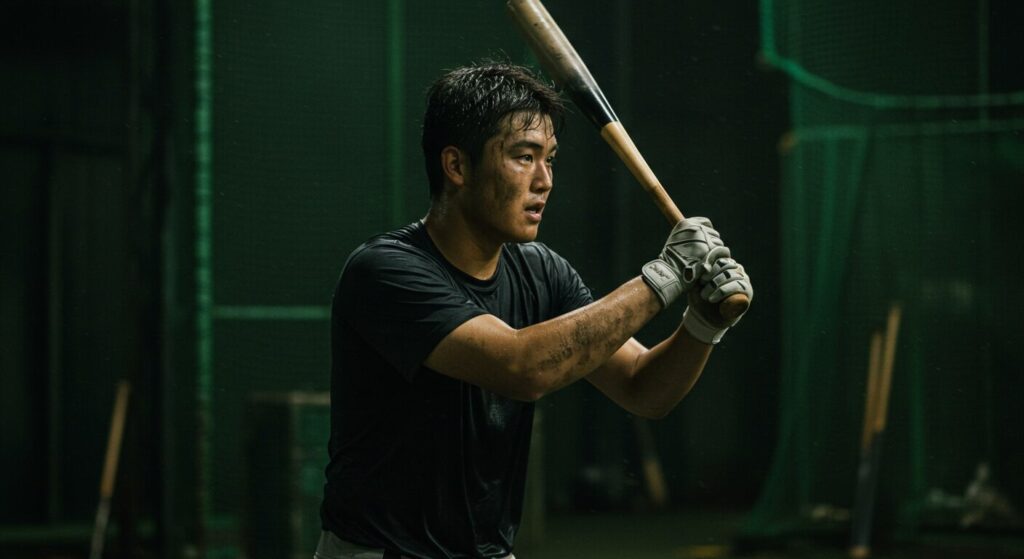

その言葉の裏には、悔しさをバネにする強靭な反骨心と、「なんとかタイガースの優勝に貢献したい」というひたむきな想いがありました。鳴尾浜の室内練習場で、たった一人、黙々とバットを振る日々。その努力が実を結び、2016年、彼は再び支配下登録を勝ち取り、背番号「94」を背負うと、シンデレラストーリーと呼ばれるほどの活躍を見せるのです。

この経験が、彼の野球人生における「諦めない心」の原点となりました。一度どん底を味わったからこそ、彼は一軍の舞台でプレーできることのありがたみを誰よりも深く理解していたのです。

「もう一度もらった野球人生」 ― ステージ3Bの大腸がんとの壮絶な闘いと奇跡の復活

選手として脂が乗り始めた矢先、彼に野球人生、いや、人生そのものを揺るがす最大の試練が訪れます。2019年1月、大腸がんの宣告。ステージは3Bでした。

希望に満ちていたはずのプロ10年目のシーズンは、真っ暗なトンネルの中から始まりました。手術、そして抗がん剤治療。その過酷さは想像を絶します。野球選手としてのキャリアが断たれるかもしれない恐怖。いや、それ以前に、生きることへの不安。彼がどれほどの葛藤と闘っていたかは、計り知れません。

しかし、ここでも原口文仁は屈しませんでした。彼は病を公表し、同じ病気で苦しむ人々に勇気を与えることを自らの「使命」と位置づけ、過酷なリハビリに立ち向かいます。

そして、手術からわずか半年足らずの2019年6月4日。彼は一軍の舞台に帰ってきました。その姿だけで、すでに奇跡でした。しかし、本当の奇跡はその直後に起こります。代打で出場した復帰初打席、彼は千葉ロッテマリーンズのグラウンド、ZOZOマリンスタジアムのレフトフェンスを直撃する、劇的なタイムリーツーベースを放ったのです。

塁上でヘルメットを取り、万感の想いで天を仰ぐ彼の姿に、敵味方の区別なく、球場全体が割れんばかりの拍手と感動に包まれました。彼は自らのバットで、絶望が希望に変わる瞬間を日本中に見せてくれたのです。

彼はこの野球人生を「もう一度もらった野球人生」と表現しました。一度は失いかけた道だからこそ、一瞬一瞬を大切に、野球ができる喜びを誰よりも深く噛みしめながら、彼はグラウンドに立ち続けました。

度重なる怪我と「代打の切り札」という立場 ― それでも決して折れなかった心の支柱

がんを克服した後も、彼の野球人生は安泰ではありませんでした。再び襲いかかる腰痛や肩の故障。そして、チーム事情の中で与えられたのは、「代打の切り札」という、非常に難しい役割でした。

毎日試合に出られるわけではない。出番は試合終盤、一打サヨナラのチャンスかもしれないし、絶体絶命のピンチかもしれない。そのたった一打席のために、試合開始前から集中力を研ぎ澄まし、黙々と準備を続けなければならない。レギュラー選手とはまた違う、精神的なタフさが求められるポジションです。

引退の理由を「結果が出ないこと」と潔く語ったように、近年は彼自身が納得できる成績を残せない苦しいシーズンが続きました。それでも、ベンチでの彼の姿は変わりませんでした。誰よりも声を出し、仲間を鼓舞し、チームの勝利を願う。たとえ自分が出場できなくても、その情熱は少しも衰えることはありませんでした。

育成契約、大病、度重なる怪我、そして代打という厳しい立場。これらの逆境の数々が、皮肉にも「原口文仁」という野球人の人間力を磨き上げ、ファンを惹きつけてやまない唯一無二の魅力を作り上げていったのです。

分析①:絶望を希望に変える「不屈の心」の正体

原口選手の野球人生を語る上で欠かせないのが、その「不屈の心」です。しかし、それは単なる根性論や精神論ではありません。彼の言動を紐解くと、少年野球の子どもたちにも応用できる、再現性のある「心の育て方」のヒントが見えてきます。

伝説となったZOZOマリンでの復帰初打席 ― なぜ彼は極限の“勝負所”で力を発揮できたのか

2019年6月4日、ZOZOマリンスタジアム。がんからの復帰初打席。多くのファンが涙し、野球史に残る感動的な場面として語り継がれていますが、私たちはここで一歩踏み込んで考える必要があります。「なぜ、あそこで打てたのか?」と。

もちろん、野球の神様が微笑んだのかもしれません。しかし、彼の準備と心構えが、その奇跡を引き寄せたのは間違いないでしょう。彼はあの打席について、のちにこう語っています。「ファンの皆さんにつくっていただいた。特別な瞬間でした」。自分の力だけで打ったのではなく、応援してくれる人々の想いが乗り移った一打だったと、彼は謙虚に受け止めていたのです。

これは、極限のプレッシャーがかかる場面で、自分一人で背負い込まず、周囲の力を自分のエネルギーに変えることができる、卓越したメンタルコントロール能力を示しています。自分は一人ではない、多くの人々に支えられているという感覚が、過度な緊張を和らげ、持てる力を最大限に発揮させたのです。

これは少年野球でも同じです。「打たなきゃ…」と自分を追い込むのではなく、「監督、コーチ、お父さん、お母さん、ベンチの仲間…みんながついている」と思える子は、土壇場で力を発揮します。そのためには、普段からチームや家庭が、選手を孤独にさせない、温かいサポート体制を築いておくことが何よりも重要になります。

「野球が本当に大好きだ」― 全ての困難を乗り越える原動力となった純粋な情熱

引退会見で、心が折れなかった理由を問われた原口選手は、間髪入れずにこう答えました。

「野球が本当に大好きだという、小さい頃からの気持ちをそのまま持って…」

これこそが、彼の不屈の心の根源です。どんなに辛いリハビリも、結果の出ない苦しみも、根底にある「野球が好き」という純粋な情熱が、彼を前へと突き動かしてきたのです。

私たち親は、子どもに野球を教えていく中で、この最も大切な原点を忘れさせてはいないでしょうか。「もっとうまくならなければ」「試合に勝たなければ」と求めるあまり、子どもから「野球が好き」という気持ちを奪ってはいないでしょうか。

技術や戦術を教える前に、まずは親子でキャッチボールを楽しむ、プロ野球観戦でワクワクする、そんな「楽しい」という感情を共有することが、子どもの中に揺るぎない情熱の炎を灯します。その炎さえあれば、子どもは将来どんな壁にぶつかっても、自らの力で乗り越えていくことができるはずです。

少年野球で応用する「心の育て方」― 小さな目標設定の繰り返しが、大きな壁を乗り越える力になる

原口選手が育成契約から這い上がれたのは、「いつか必ず一軍に復帰する」という大きな目標と同時に、「今日の素振りで、一本でも多く芯で捉える」「この一週間で、送球のブレをなくす」といった、具体的で達成可能な「小さな目標」を立て、それを一つずつクリアし続けたからに他なりません。

この「スモールステップの法則」は、少年野球の子どもたちのメンタル育成において絶大な効果を発揮します。

いきなり「ホームランを打て!」と言うのではなく、「まずはバットに当てることから始めよう」「次は、強いゴロを打つ練習をしてみようか」と、段階的な目標を設定する。そして、子どもがその小さな目標をクリアするたびに、「すごいぞ!」「ナイスチャレンジ!」と、そのプロセスを具体的に承認し、褒めてあげるのです。

この小さな成功体験の積み重ねが、「やればできる」という自己肯定感を育みます。この自己肯定感こそが、三振やエラーといった失敗を恐れず、常に前向きに挑戦し続ける「不屈の心」の土台となるのです。大きな壁に見えるものも、分解すれば小さな石段の集まりです。その一段一段を登る楽しさと達成感を教えること。それが、私たち大人にできる最高のサポートです。

分析②:ファンと仲間を惹きつける「感謝と謙虚さ」という引力

原口選手のもう一つの大きな魅力は、その人柄から滲み出る「感謝」と「謙虚さ」でした。それは、まるで磁石のようにファンや仲間の心を惹きつけ、彼を「応援せずにはいられない選手」にしていきました。

「ファンの皆さんのおかげ」― 引退会見で何度も繰り返された言葉の本当の意味

引退会見で、彼の口から最も多く発せられた言葉は「感謝」でした。

「自分の力以上のものが節目節目で出せたのは、ファンの皆さんの応援のおかげです」

この言葉は、決して社交辞令ではありません。彼は、自分の活躍が自分一人の力によるものではないことを、心の底から理解していました。ファンが掲げるタオル、球場を揺るがす「文仁」コール、その一つひとつが自分の血肉となり、バットに乗り移っていると感じていたのです。

この姿勢は、私たちに大切なことを教えてくれます。それは、「支えられていることへの自覚」です。少年野球の子どもたちも、決して一人でプレーしているわけではありません。送迎してくれる親、指導してくれるコーチ、一緒に戦ってくれる仲間、そして応援してくれる家族。多くの人々の支えがあって初めて、大好きな野球ができている。

その当たり前のように見える事実に気づかせ、感謝の気持ちを言葉や態度で表現できるように導くこと。それが、人間教育の第一歩です。野球の技術を教える前に、まずはグラウンドに「お願いします!」と挨拶し、帰る時には「ありがとうございました!」と一礼する。そのシンプルな行動の積み重ねが、謙虚な心を育んでいきます。

ヒーローインタビューで見せた誠実な人柄と、決して驕らない姿勢

活躍した後のヒーローインタビューでも、彼の姿勢は一貫していました。彼は決して自分の手柄を誇示することなく、常にチームメイトやファンへの感謝を口にしました。

2016年、大活躍していた頃、背番号の変更を打診されても「この94番で世に出させてもらったので」と固辞したエピソードは、彼の謙虚さを象徴しています。自分が活躍できたのは、チャンスを与えてくれた球団や、苦しい時代を支えてくれた人々のおかげだという想いが、その言葉には込められていました。

少年野球の現場では、少し活躍すると天狗になってしまう子を見かけることがあります。しかし、本当の意味で成長し続ける選手は、いつだって謙虚です。なぜなら、自分よりうまい選手がいること、まだまだ学ぶべきことがあることを知っているからです。

親や指導者は、子どもがホームランを打った時こそ、「ナイスバッティング!でも、ピッチャーが投げてくれなかったら打てなかったな」「みんなが繋いでくれたチャンスだったな。ありがとうだな」と、自分以外の存在に目を向けさせる言葉かけをすることが重要です。成功体験に「謙虚さ」というスパイスを加えることで、その成功は一過性のものでなく、さらなる成長への糧となるのです。

サプライズ登場した盟友たちの涙 ― 仲間からも深く愛された「人間力」の証明

引退会見の最後、岩崎優投手、梅野隆太郎捕手ら、同級生の選手たちがサプライズで登場し、原口選手と涙ながらに抱き合いました。ライバルであり、戦友である仲間たちが流した涙は、彼がチーム内でどれほど信頼され、愛されていたかを何よりも物語っていました。

岩崎投手は語ります。「すごく努力をしてきた選手。ひたむきさが印象深い」と。

たとえ試合に出られなくても、ベンチで誰よりも声を出し、仲間のために全力を尽くす。自分のこと以上にチームの勝利を喜ぶ。そんな彼の姿を、仲間たちはいつも見ていました。だからこそ、彼の引退を心から惜しみ、その労をねぎらいたいと思ったのです。

少年野球は、チームスポーツです。レギュラーも補欠もありません。全員がチームの一員です。試合に出られない悔しさを乗り越え、仲間のために声を枯らすこと。仲間がエラーをしたら、「ドンマイ!」と駆け寄ること。そうした行動一つひとつが、チームの絆を深め、「応援される集団」を作っていきます。そして、仲間を思いやれる心こそが、巡り巡って自分を助ける力になることを、子どもたちは学んでいくのです。

分析③:一瞬の輝きを支える「ひたむきな準備力」

「代打の神様」と称賛された原口選手。その一打席にかける集中力と勝負強さは、どこから来ていたのでしょうか。それは、決して天賦の才だけではありません。見えない場所での、地道でひたむきな「準備力」こそが、彼の一瞬の輝きを支える土台でした。

「代打の神様」の知られざるルーティン ― 誰よりも早く球場入りし、見えない場所で流した汗

代打稼業は孤独な闘いです。いつ出番が来るかわからない中で、常に最高のパフォーマンスを発揮できるよう、心と体の準備を怠ることはできません。

原口選手は、たとえその日の出場機会がないと分かっていても、誰よりも早く球場入りし、入念な準備を行っていたと言います。試合が始まってからも、ベンチ裏で相手投手の映像を繰り返しチェックし、あらゆる状況を想定して素振りを行う。その姿は、多くの若手選手にとって生きた教材でした。

彼にとって、準備とは「不安を取り除く作業」だったのかもしれません。やれることを全てやり尽くしたという自負が、「あとはやるだけだ」という覚悟と自信を生み、打席での迷いを消し去る。だからこそ、あの極限のプレッシャーの中でも、自分のスイングを貫くことができたのです。

この姿勢は、少年野球の子どもたちにこそ伝えたい大切な教訓です。

レギュラーを渇望し続けた向上心 ― 現状に満足しない姿勢が成長を止めない

「代打の切り札」という称号に満足することなく、彼は最後までレギュラーの座を渇望し続けていました。

「もっとゲームに出たい」「4打席立ちたい」

その野球人としての純粋な欲求と向上心が、彼を突き動かす原動力でした。現状に満足してしまえば、そこで成長は止まります。彼は、常に自分より高いレベルを目指し、競争の場に身を置くことを望んでいました。そのハングリー精神こそが、16年間という長いプロ野球人生を支え続けたのです。

少年野球においても、「今のチームで一番だから」と満足してしまう子は伸び悩みます。大切なのは、常に「上」を見ること。憧れのプロ野球選手でも、チームの先輩でも、ライバルチームのエースでもいい。「あの人のようになりたい」という目標を持つことで、練習へのモチベーションは格段に上がります。

少年野球で伝えたい「準備の大切さ」― 試合に出るため“以外”の努力が自信を生む

多くの子どもたちは、「試合で活躍するための準備(練習)」は一生懸命やります。しかし、原口選手が教えてくれるのは、それ以外の「準備」の重要性です。

- 道具をピカピカに磨くこと。 それは、野球ができることへの感謝の表れであり、いざという時に自分を助けてくれる相棒への敬意です。

- 相手チームのデータを研究すること。 それは、自分の力を最大限に発揮するための戦略的思考を養います。

- 自分の体の声を聞き、ケアをすること。 それは、最高のパフォーマンスを長く続けるための自己管理能力を育みます。

こうした「試合に出るため“以外”の努力」は、すぐには結果に結びつかないかもしれません。しかし、地道な準備の積み重ねが、「自分はこれだけやってきたんだ」という揺るぎない自信を生み出します。そしてその自信こそが、本番でのプレッシャーに打ち克つ最大の武器となるのです。

「神様は細部に宿る」と言いますが、野球もまた然り。グラウンドの外での準備を大切にできる選手こそが、本当に強く、そして長く愛される選手へと成長していくのです。

【少年野球への転換点】今こそ見直すべき「勝利至上主義」と「人間教育」のバランス

原口選手の野球人生は、私たち少年野球界に身を置く大人たちに、鋭い問いを投げかけています。私たちは果たして、子どもたちの未来のために、本当に大切なことを教えられているのでしょうか。

「勝てば官軍」の指導が、子どもの未来から本当に大切なものを奪っていないか?

少年野球の現場で、私たちはしばしば「勝利至上主義」の罠に陥ります。大会で勝つこと、良い成績を残すこと。それが全てであるかのような空気が、指導者や保護者の間に蔓延してしまうことがあります。

もちろん、勝利を目指して努力することは尊いことです。しかし、その過程で、私たちは何かを犠牲にしてはいないでしょうか。

- エラーをした選手を罵倒し、挑戦する意欲を奪っていないか?

- 特定の選手ばかりを酷使し、未来ある子どもの肩や肘を壊していないか?

- 試合に出られない子どもたちの存在を、忘れ去ってはいないか?

- 勝つために、挨拶や礼儀、道具の管理といった基本をおろそかにしていないか?

「勝てば官軍」の考え方は、短期的には結果をもたらすかもしれません。しかし、それは同時に、子どもたちから「野球の楽しさ」を奪い、失敗を恐れる心を植え付け、仲間を思いやる気持ちを忘れさせ、そして何よりも「感謝」や「謙虚さ」といった人間的な成長の機会を奪い去ってしまう危険性をはらんでいます。

なぜ「応援される選手」は逆境に強く、土壇場で力を発揮し、伸び続けるのか

原口選手のような「応援される選手」は、なぜ逆境に強いのでしょうか。それは、彼らが自分一人の力で戦っているのではないことを知っているからです。

ファンからの声援、仲間の励まし、家族の支え。それら無形のエネルギーが、苦しい時に「もう一歩だけ前に進もう」という力を与えてくれます。人は、誰かのために戦う時、自分の限界を超えた力を発揮できるものです。

また、応援される選手は、多くの人々からポジティブなフィードバックを受けます。良いプレーをすれば心から称賛され、失敗しても温かい言葉をかけてもらえる。この安心感に満ちた環境が、選手を萎縮させることなく、伸び伸びと挑戦させ、成長を加速させるのです。

つまり、「応援される」ということは、単なる人気者の証ではなく、アスリートとして成長し続けるための、極めて重要な「スキル」であり「環境」なのです。

原口選手の野球人生が示す、数字や結果だけではない本当の「成功」とは何かを考える

もし、野球人生の成功が、タイトルや年俸、記録だけで測られるものだとしたら、原口選手のキャリアは「大成功」とは言えないのかもしれません。しかし、彼の引退に際して巻き起こった感動の渦は、私たちに「成功」の定義を問い直させます。

- 多くの人々に勇気と感動を与えられたこと。

- 仲間から深く信頼され、愛されたこと。

- どんな困難に直面しても、最後まで自分らしく、ひたむきに野球と向き合えたこと。

これらは、数字では決して測ることのできない、しかし何物にも代えがたい、彼の人生における偉大な「成功」ではないでしょうか。

私たち親は、わが子にどんな「成功」を手にしてほしいのか。目先の試合の勝ち負けに一喜一憂するだけでなく、野球という素晴らしいスポーツを通じて、わが子が人として豊かに成長し、多くの人から愛され、応援されるような人生を歩んでくれること。それこそが、親としての一番の願いであるべきなのかもしれません。

【家庭での実践編】わが子に「原口イズム」を授けるための、親としてできる関わり方5選

原口選手が持つ「不屈の心」「感謝」「謙虚さ」。これらは特別な才能ではなく、日々の関わりの中で育むことができるものです。ここでは、私たち野球パパが家庭で今日から実践できる、具体的な5つの関わり方を紹介します。

1. 結果ではなく「挑戦した過程」を具体的に褒める言葉かけ

子どもが試合から帰ってきた時、私たちはつい「今日は打てたのか?」「試合は勝ったのか?」と結果から聞いてしまいがちです。しかし、人間力を育む上で大切なのは、結果ではなくプロセスへの注目です。

NG例: 「なんで三振したんだ!もっと集中しろ!」

OK例: 「あの難しい球、最後までよく見て振りにいったな!すごい集中力だったぞ!」

同じ三振という結果でも、親の言葉かけ一つで、子どもの受け取り方は180度変わります。NG例は挑戦する意欲を削ぎますが、OK例は「パパは自分の頑張りを見てくれている」という安心感と、次への挑戦意欲を育みます。ヒットを打った時も「ナイスバッティング!」だけでなく、「毎日の素振りの成果が出たな!」と、その裏にある努力を認めてあげることで、子どもは努力の価値を学びます。

2. 「ありがとう」を家庭の共通言語にするための小さな習慣

感謝の心は、教えられて身につくものではなく、日常の中で自然と育まれるものです。そのために、家庭を「ありがとう」があふれる場所にしましょう。

- 食事の時: 「おいしいご飯、ありがとう!」

- 送迎の時: 「練習に連れて行ってくれて、ありがとう!」

- 親から子へ: 「いつもお皿洗いを手伝ってくれて、ありがとう。助かるよ」

親が率先して「ありがとう」を口にすることで、子どもも自然と感謝を言葉にできるようになります。特に、子どもがしてくれた小さな手伝いに対して、大げさなくらい感謝を伝えることが効果的です。自分が誰かの役に立っているという実感は、子どもの自己肯定感を大きく高めます。

3. 失敗を責めずに「次の一歩」を親子で一緒に考える時間を作る

エラー、三振、敗戦…。少年野球に失敗はつきものです。子どもが落ち込んでいる時、親の役割は、決して責めることではありません。まずは「悔しかったな」とその気持ちに寄り添い、共感してあげることが大切です。

そして、少し落ち着いたら、「じゃあ、次はどうしたらうまくいくかな?」と、未来に向けた「次の一歩」を一緒に考えてあげるのです。

「ゴロを捕るのが怖かったのか。じゃあ、今度の練習で、柔らかいボールから捕る練習をパパと一緒にやってみようか」

このように、失敗を「終わり」ではなく、成長のための「始まり」と捉え直す手助けをしてあげること。この繰り返しが、失敗を恐れずに挑戦し続ける、原口選手のような「不屈の心」を育んでいきます。

4. 交換ノートや野球ノートで「今日の感謝」と「明日の目標」を言語化させる

頭の中で考えているだけでは、感謝も目標も曖昧なまま消えてしまいがちです。そこでおすすめなのが、野球ノートです。

練習や試合の記録だけでなく、「今日、感謝したこと(人)」と「明日の小さな目標」という欄を設けてみましょう。

- 今日の感謝: 「〇〇くんに、ナイス!って声をかけてもらえて嬉しかった」「監督が、捕り方を丁寧に教えてくれて感謝です」

- 明日の目標: 「バットを最短距離で出す意識で素振りをする」「捕球する時、最後までボールから目を離さない」

感謝を書き出すことで、自分が多くの人に支えられていることを再認識できます。そして、小さな目標を立て、達成していくプロセスは、自己肯定感を高め、主体性を育みます。親はそれを読んで、「〇〇くんに感謝できて偉いな!」「いい目標だね、応援してるぞ!」とコメントを返してあげることで、親子のコミュニケーションも深まります。

5. 子どもの一番の味方であり続ける ― 何があっても揺るがない信頼関係の築き方

究極的には、これに尽きます。子どもがどんなに大きな失敗をしても、思うような結果が出なくても、「お父さんとお母さんは、お前の世界一のファンだよ」というメッセージを伝え続けること。

試合に負けて泣いている時、レギュラーから外されて落ち込んでいる時、そんな時にこそ、何も言わずにただ抱きしめてあげる。そして、「お前が一生懸命頑張っている姿が、パパは一番誇らしいよ」と伝えてあげる。

この揺るぎない安心感と信頼関係こそが、子どもがどんな困難にも立ち向かっていくための、最も強力なエネルギー源となるのです。原口選手が過酷な闘病生活を乗り越えられたのも、彼を信じ、支え続けた家族の存在が大きかったはずです。私たちも、わが子にとってそんな「最後の安全基地」でありたいものです。

【チームでの実践編】「応援される集団」になるためのチーム作りと新しい保護者の役割

原口選手のような人間力は、家庭だけでなく、チームという集団の中でこそ、より実践的に磨かれていきます。ここでは、「応援されるチーム」になるためのヒントと、これからの時代に求められる保護者の役割について考えていきます。

挨拶、道具の管理、グラウンド整備 ― 野球を通じて社会性と感謝の心を学ぶ環境作り

強いチームは、例外なくグラウンド内外での規律が徹底されています。それは、単なる精神論ではありません。

- 挨拶: グラウンドに入るとき、出るとき、審判や相手チーム、応援してくれる保護者に対して、心のこもった挨拶ができるか。挨拶は、自分を支えてくれる全ての人への感謝の表明です。

- 道具の管理: スパイクやグラブを丁寧に磨き、バットをきれいに並べる。道具を大切に扱う心は、野球ができることへの感謝に繋がります。

- グラウンド整備: 使った場所を、使う前よりも美しくする。これは、次の人が気持ちよく使えるようにという「思いやり」の心を育みます。

指導者は、これらの行動の意味を子どもたちに繰り返し伝え、なぜそれが必要なのかを理解させることが重要です。「やれと言われたからやる」のではなく、「感謝しているから、大切にしたいから、やる」という主体的な行動へと導く。こうした日々の当たり前の積み重ねが、チームに一体感と誇りを生み、「応援したい」と思われる集団の空気を作っていきます。

控え選手にも役割と目標を ― チーム全員で戦う一体感の醸成方法

少年野球において、最も心を痛める問題の一つが「控え選手」の存在です。試合に出られない子どものモチベーションをどう維持するかは、多くの指導者や親の悩みでしょう。

原口選手が代打の切り札として輝いたように、控え選手にもチームに貢献できる重要な「役割」があることを明確に示すことが大切です。

- コーチャー: ランナーコーチとして、的確な指示でチームの得点をアシストする。

- データ分析官: 相手ピッチャーの癖やバッターの特徴を分析し、ベンチから情報を発信する。

- 応援団長: 誰よりも大きな声で仲間を鼓舞し、チームのムードメーカーとなる。

一人ひとりに具体的な役割と目標を与え、「君のその働きが、チームの勝利に不可欠なんだ」と承認してあげること。そうすることで、控え選手も当事者意識を持ち、チームの一員としての誇りを育むことができます。「全員野球」とは、単なるスローガンではなく、こうした具体的な役割分担と、互いの貢献を認め合う文化によって実現されるのです。

親のエゴを手放す勇気 ― 「お茶当番」問題から考える、これからの時代の保護者サポートとは

近年、少年野球の現場で問題視されている「お茶当番」などの保護者負担。この問題の本質は、作業そのものの大変さだけでなく、旧態依然とした慣習や同調圧力にあります。

これからの時代の保護者に求められるのは、「言われたことをやる」だけのサポートではなく、チーム運営をより良くするために主体的に考え、行動する姿勢です。

- 負担の可視化と効率化: 保護者会で現状の負担を洗い出し、アプリの活用や当番の細分化・希望制シフトなど、全員が納得できる効率的な方法を提案する。

- 「わが子ファースト」からの脱却: 「うちの子が試合に出られないのはなぜだ」と監督に詰め寄るのではなく、「どうすればチーム全体がもっと良くなるか」という視点でサポートに関わる。

- 専門性の提供: 会計が得意な親は会計係を、イベント企画が得意な親はレクリエーション係を担うなど、それぞれの得意分野を活かした「プロボノ」的な関わり方をする。

親がエゴを手放し、チーム全体の発展のために協力する姿は、子どもたちにとって最高の「チームワーク」の見本となります。子どもたちが野球に集中できる、風通しの良い環境を作ること。それこそが、現代の野球パパ・ママに与えられた新しい、そして重要な役割なのです。

まとめ:原口文仁が私たちに残してくれた最高の贈り物 ― 野球を通じて「愛される人間」になるために

技術はいつか衰える、しかし人間力は一生の財産になる

原口文仁選手は、引退の理由を「結果が出ないこと」と潔く語りました。どれほど偉大な選手であっても、いつか必ずプレーヤーとしての限界は訪れます。しかし、彼が16年間のプロ野球人生で培ってきた「人間力」は、決して衰えることはありません。

逆境に屈しない心、周囲への感謝、仲間を思いやる気持ち、ひたむきな努力。これらは、彼が「次のステージ」で野球と社会に恩返しをしていく上で、何よりも強力な武器となるでしょう。

この事実は、私たちに大切なことを教えてくれます。少年野球で身につけるべき最も価値あるもの。それは、遠くに飛ばす技術や、速い球を投げる能力だけではない。野球というチームスポーツを通じて育まれる「人間力」こそが、子どもの人生を生涯にわたって支え続ける、一生モノの財産になるのだと。

これからの野球少年たちへ ― 「ありがとう」を自分の力に変えていこう

原口選手は、ファンの声援を「自分の力以上のものを出させてくれる」と語りました。それは、彼が常に感謝の気持ちを持ち、応援してくれる人々の想いを素直に受け止める「心の器」を持っていたからです。

これから野球を続けていく子どもたちに、ぜひ伝えてあげてください。

「君が投げている一球、振っている一本には、たくさんの人の想いが詰まっているんだよ。お父さん、お母さん、仲間、監督…。その全てに『ありがとう』と思えた時、君はきっと、想像もできないような力を発揮できるはずだ」と。

感謝の気持ちは、プレッシャーを力に変える魔法です。

不屈の男、原口文仁選手へ ― 16年間の感動を、心からありがとう

育成契約からの這い上がり、劇的なサヨナラ打、そして、がんからの奇跡の復活…。

あなたの野球人生は、単なるスポーツの記録を超えて、多くの人々の心に「諦めなければ、道は拓ける」という希望の光を灯してくれました。

そのひたむきな姿、誠実な人柄、そして最後まで貫いた感謝の気持ちを、私たちは決して忘れません。

あなたが野球界に残してくれた最高の贈り物は、これから野球を始める多くの子どもたちの中で、確かに受け継がれていくはずです。

16年間、本当に、本当にお疲れ様でした。

そして、数えきれないほどの感動を、心からありがとう。