高津臣吾監督の「言葉」に学ぶ。少年野球の指導者と親が最高のチームを作るための関係構築術

「あのコーチの指導、厳しすぎないだろうか…」「保護者との関係がどうもギクシャクする…」

少年野球の現場では、子どもの成長を願う大人たちの熱意とは裏腹に、指導者と親との間ですれ違いや悩みが尽きないものです。

この記事では、そんな普遍的な課題を解決するヒントを、2025年シーズン限りでの退任が報じられたヤクルトスワローズ・高津臣吾監督の「言葉」と「対話の哲学」から探ります。

まずはこの記事の要点をまとめた以下の音声解説をお聞きください。活字でじっくり読みたい方は、音声プレーヤーを飛ばして記事本編へお進みいただけます。

高津監督がリーグ連覇という結果以上に球界に残した、選手との対話を重んじる指導法。それを少年野球の現場に置き換えた時、私たち大人は何を学び、どう行動すればよいのでしょうか。

この記事を最後まで読めば、指導者と親が手を取り合い、子どもたちの成長を真ん中に置いた「最高のチーム」を築くための具体的なヒントがきっと見つかるはずです。

はじめに:なぜ今、高津臣吾監督の「言葉」に学ぶべきなのか

高津臣吾監督の退任の報に、多くのファンや野球関係者が驚き、そしてその功績を惜しみました。2020年の監督就任後、2年連続最下位だったチームを立て直し、2021年には20年ぶりの日本一、翌2022年にはリーグ連覇へと導いたその手腕は、まさに「名将」と呼ぶにふさわしいものでした。

しかし、彼の真価は単なる勝利の数だけでは測れません。高津監督が最も大切にしたのは、選手一人ひとりとの対話を通じた信頼関係の構築です。彼の哲学は、ともすれば感情的な叱責や一方的な指示がまかり通りがちだった野球界の指導法に、一石を投じるものでした。

少年野球の現場もまた、過渡期にあります。子どもたちの自主性をいかに引き出すか、親はチームとどう関わるべきか。多くの人が答えを探している今だからこそ、高津監督が残した「言葉」と「哲学」に、私たちは学ぶべきことが数多くあるのです。この記事は、彼の知見を少年野球という舞台に置き換え、指導者と親の間に横たわる溝を埋め、子どもたちの笑顔と成長のための羅針盤となることを目指します。

高津監督の哲学の核心:「叱らない」「信じ抜く」「楽しむ」

高津監督のチームマネジメントは、3つの大きな柱で支えられていました。それは、選手の自主性を育む「叱らない」姿勢、土壇場でも選手を委縮させない「信じ抜く」覚悟、そして野球の魅力を再認識させる「楽しむ」雰囲気作りです。

「野球に関しては叱らない」の真意

高津監督は二軍監督時代から、「野球の技術的な失敗で選手を叱ることはしない」という哲学を貫いています。彼が厳しく叱責するのは、SNSでの問題行動や門限破りなど、社会的なルールを破った時だけ。では、なぜ技術的なミスを叱らないのでしょうか。

その答えは、「何がダメだったのかを説明し、選手からも意見を聞くことで、本人が納得して次のプレーに準備できるほうがいい」という彼の考えにあります。失敗は成長の過程で不可欠な要素であり、それを感情的に責め立てることは、選手の挑戦する意欲を削ぐだけだと理解していたのです。

これは、少年野球において最も重要な「心理的安全性」の確保に直結します。指導者や親がミスを責めるのではなく、「なぜそうなったか一緒に考えよう」という姿勢を示すことで、子どもたちは失敗を恐れずにのびのびとプレーできるようになるのです。

「絶対大丈夫」に込めた信頼のメッセージ

2021年のスワローズを象徴する言葉となった「絶対大丈夫」。これは、高津監督が選手たちに送り続けた信頼のメッセージでした。勝負どころでチームのムードが悪くなりかけた時、彼は選手たちにこう語りかけました。「何かあったら責任は自分が取る。だから自信を持ってプレーしてこい」と。

この言葉の力は、シーズン最終盤、守護神のマクガフ投手が立て続けに打たれても、監督が彼を最後まで起用し続けたエピソードに凝縮されています。「自分がクローザーを任せた投手には絶対的な信頼を置いている」。この揺るぎない信頼が、マクガフ投手を奮い立たせ、最後には日本一の胴上げ投手になるという最高の結果を生み出しました。

子どもたちにかける言葉も同じです。「また三振して!」と結果を責めるのか、「ナイススイング!次は当たるよ!」と挑戦を称えるのか。大人の一言が、子どもの心に与える影響は計り知れないのです。

指導者自身が「野球を楽しむ」雰囲気作り

「現場の責任者である監督がブスッとしていたら選手たちは真剣勝負を楽しめない」。高津監督は、指導者自身が野球を楽しむことの重要性を説きます。彼が考える「楽しむ」とは、単にふざけることではありません。喜怒哀楽を素直に表現し、野球の奥深さや醍醐味を選手と共有することです。

近年、部員が急増し全国的な強豪となった少年野球チーム「多賀少年野球クラブ」も、「世界一楽しく!」をスローガンに掲げ、子どもたちが自ら考えることの楽しさを見出す指導を実践しています。これは高津監督の哲学とまさしく軌を一にするものです。親もまた、試合の勝ち負けに一喜一憂するのではなく、子どもが野球というスポーツに夢中になるプロセスそのものを楽しめるようなサポートが求められます。

少年野球でよくある対立構造:指導者と親はなぜすれ違うのか

子どもの成長を願う気持ちは同じはずなのに、なぜ指導者と親の関係はギクシャクしてしまうのでしょうか。そこには、それぞれの立場から見える景色の違いがあります。

親側の主な悩みや不満

- 「うちの子だけ試合に出してもらえない…」

- 「指導者の叱り方が厳しすぎる、時代に合っていない」

- 「練習内容が非科学的、もっと効率的にできないのか」

- 「お茶当番や送迎など、親の負担が大きすぎる」

- 「指導者とのコミュニケーションが不足していて、方針がわからない」

指導者側の主な悩みや葛藤

- 「ボランティアで時間を割いているのに、感謝されるどころか不満ばかり言われる」

- 「自分の子どもを特別扱いしていると誤解される」

- 「勝利を求める親と、全員を出場させたい気持ちとの板挟みになる」

- 「専門家ではないので、最新の理論を常に学べるわけではない」

- 「保護者間のトラブルに巻き込まれて疲弊してしまう」

これらのすれ違いの根源にあるのは、多くの場合、「コミュニケーション不足」と、チームとしての「目標や価値観の不一致」です。お互いの立場や事情を理解しないまま、自分の視点だけで物事を判断してしまうことで、溝はどんどん深まっていくのです。

【親向け】指導者と良好な関係を築くためのコミュニケーション術

では、親として指導者とどう向き合えば、子どものためになる良好な関係を築けるのでしょうか。高津監督の対話術からヒントを得た、3つの具体的なアクションをご紹介します。

「なぜ?」ではなく「どうすれば?」の質問術

指導者への不満が溜まると、つい「なぜ、うちの子は試合に出られないんですか?」といった詰問口調の質問をしてしまいがちです。これは関係を悪化させる最悪の問いかけです。

効果的なのは、「助言を求める」スタンスに切り替えること。

NGな質問:「なぜですか?」

OKな質問:「うちの子がレギュラーになるために、家庭ではどんな練習をサポートすれば良いでしょうか?」

このように、「不満の表明」から「課題解決のための相談」へと視点を変えるだけで、指導者はあなたのことを「チームの協力者」と認識し、建設的な対話が生まれます。

感謝を伝え、リスペクトを示す

少年野球の指導者の多くは、自らの時間を犠牲にして無償で子どもたちのために尽力してくれているボランティアです。その労力に対して、感謝と敬意を言葉にして伝えることは、関係構築の基本中の基本です。

練習の終わりに「今日もありがとうございました!」と声をかける。試合の後に「監督のあそこの采配、痺れました!」と伝える。そんな些細な一言の積み重ねが、指導者のモチベーションを高め、あなたの声を真摯に受け止めてくれる土壌を作るのです。

「適切な距離感」を保つ意識

子どもの力になりたいという思いが強すぎるあまり、練習や試合に過度に干渉してしまう「モンスターペアレント」になってはいけません。ある調査では、「練習を見に来ない、もしくは遠くから静かに見守っている親の子どものほうが上達する」という興味深いデータもあります。

親の役割は監督やコーチではなく、最大のサポーターであるべきです。子どものプレーに一喜一憂して指示を出すのではなく、体調管理や栄養サポート、そして何より子どもが安心して野球に打ち込める家庭環境を作ることに専念しましょう。

【指導者向け】保護者を最高のサポーターに変える関わり方

次に、指導者の立場から、保護者を「文句を言う存在」ではなく「最高の協力者」に変えるための関わり方を見ていきましょう。これも高津監督のチーム作りにヒントがあります。

チームの方針と目標を「見える化」する

高津監督は就任当初から「ファミリーとして情報の交換、共有は徹底していきたい」と語り、風通しの良い組織作りを心がけました。保護者の不満や不安の多くは、「情報不足」から生まれます。

- チームの指導方針(勝利第一か、全員出場かなど)

- 今月の練習テーマや目標

- 選手選考の基準

これらを定期的なミーティングや連絡ツールで明確に「見える化」し、共有することで、親はチームの一員としての意識を持ち、指導者への信頼を深めます。

「育てるためなら負けてもいい」という覚悟の共有

高津監督は二軍監督時代、『育てるためなら負けてもいい』という本を出版しました。この「長期的育成視点」は、目先の勝利にこだわりがちな少年野球において非常に重要です。

シーズン当初に、「このチームは勝利だけを目指すのではなく、子どもたち一人ひとりの成長を最優先します。そのため、時には敗戦を覚悟で様々な選手を起用します」という覚悟を保護者と共有しておくのです。これにより、起用法に対する不満は大幅に減り、親もまた、試合の勝ち負けだけでなく、子どもの成長という本質的な価値に目を向けられるようになります。

定期的なコミュニケーションの場を設ける

「何かあったら言ってください」という受け身の姿勢では、親はなかなか本音を言えません。指導者側から積極的に対話の機会を設けることが重要です。

月に一度の簡単な保護者会でも、練習後の5分間の立ち話でも構いません。指導者から子どもの頑張りを具体的に伝えたり、親からの相談に乗ったりする時間を作ることで、問題が大きくなる前に対処できます。親からの意見を真摯に聞く姿勢は、チームの風通しを良くし、保護者の協力を引き出す鍵となります。

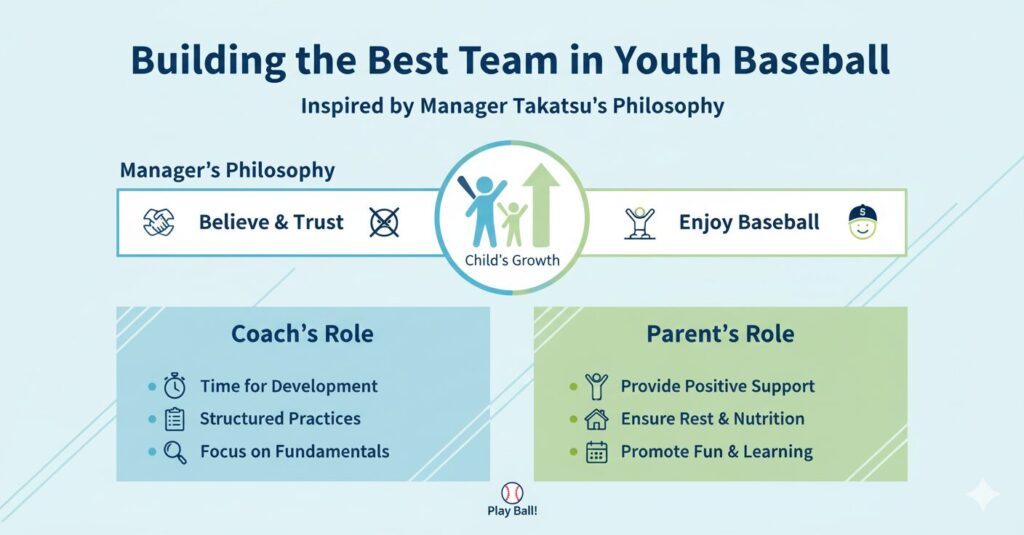

チーム全体で目指す理想の形:子供の成長が中心にあるチーム作り

ここまで親と指導者、それぞれの立場からのアプローチを見てきました。しかし、最も大切なのは、全員が同じ方向を向くことです。その中心にあるべきは、言うまでもなく「子どもたちの健やかな成長」です。

指導者は専門知識と経験で子どもたちを導き、親は愛情とサポートでその環境を支える。そして主役である子どもたちは、野球という素晴らしいスポーツを通じて、技術だけでなく、仲間を思いやる心、困難に立ち向かう勇気を学んでいく。

高津監督が築いたスワローズが、選手もスタッフもファンも一体となった「ファミリー」であったように、少年野球チームもまた、指導者、親、子どもたちが三位一体となった「運命共同体」であるべきです。大人のエゴや対立で、子どもたちの可能性の芽を摘んでしまうことだけは、絶対にあってはなりません。

まとめ

ヤクルト高津臣吾監督の突然の退任は、プロ野球界にとって大きな損失です。しかし、彼が残してくれた「言葉」と、対話を基盤とした指導哲学は、これからの野球界、特に少年野球の現場にとって計り知れない価値を持っています。

親が明日からできること

- 指導者への質問を「なぜ?」から「どうすれば?」に変えてみる。

- 練習の帰りに「ありがとうございます」の一言を添える。

指導者が明日からできること

- チームの目標や方針を、改めて言葉にして保護者に伝えてみる。

- 選手のミスに対して、叱る前に「なぜだろう?」と一度考えてみる。

これらの小さな一歩が、チームの空気を変え、指導者と親の間に信頼という名の架け橋をかけます。子どもたちの「野球が楽しい!」という笑顔のために、まずは私たち大人が、互いを尊重し、対話できる最高のチームになることから始めていきましょう。高津監督が何度も選手にかけたあの言葉は、私たち大人にも向けられています。

「絶対大丈夫」と。