2025年夏、甲子園優勝の沖縄尚学に学ぶ「考える野球」の育て方。野球未経験パパでも家庭で今日からできる3つの思考力ドリル

2025年夏、甲子園優勝の沖縄尚学に学ぶ「考える野球」の育て方。野球未経験パパでも家庭で今日からできる3つの思考力ドリル

2025年8月23日、真紅の大優勝旗が、初めて沖縄の夏の空に高く掲げられました。沖縄尚学高校が、強豪・日大三高との激闘を制し、夏の甲子園初優勝という歴史的快挙を成し遂げた瞬間です。

手に汗握る熱戦の裏側で、多くの野球ファンを唸らせたのは、彼らの驚異的な「考える力」でした。監督のサインに頼るのではなく、選手たちが自ら状況を分析し、最適解を導き出し、実行する。その姿は、これからの野球の在り方、そして少年野球の指導に大きな一石を投じるものでした。

「うちの子にも、もっと考えてプレーしてほしい」

「野球経験がない自分に、一体何が教えられるんだろう…」

そんなふうに感じている、野球を愛するすべてのパパへ。

この記事があなたにとってどんな価値を持つのか、まずはこちらの音声で、その魅力をダイジェストで聴いてみませんか?

この記事は、沖縄尚学の強さの秘密である「考える野球」を、野球未経験のあなたでも、今日から家庭で実践できる具体的なドリルに落とし込んだ、全く新しい「野球脳」育成ガイドです。

難しい技術論は一切ありません。必要なのは、お子さんと一緒に野球を楽しみ、考える時間です。この記事を読み終える頃には、あなたは「教える人」から、お子さんの可能性を最大限に引き出す「最高のパートナー」へと変わっているはずです。

お時間がない方や、テキストでじっくりと内容を追いたい方は、このままスクロールして読み進めてください。

【第1部】なぜ今「考える野球」なのか?沖縄尚学の優勝が証明した新時代の野球

選手主導の分析が生んだ、歴史を動かした決勝点

沖縄尚学の「考える野球」を象徴する場面が、決勝戦の6回表に訪れました。スコアは1-1の同点、2アウト一塁。この緊迫した状況で、一塁ランナーの宮城選手が、なんと初球にスチールを敢行します。これが完璧に決まり、2アウト二塁。そして続く座間選手がレフト前にタイムリーヒットを放ち、これが決勝点となったのです。

驚くべきは、この盗塁がベンチのサインではなく、宮城選手自身の判断だったということです。

実は、沖縄尚学では決勝戦の前夜、選手たちだけのミーティングが行われていました。そこで彼らは、日大三の近藤投手が「ランナーを置いた場面では、変化球から入る傾向がある」「2球連続での牽制はしない」というデータを独自に分析し、共有していたのです。

宮城選手は、このミーティングで得た仮説に基づき、相手投手の心理と状況を読み切り、「ここしかない」というタイミングでスタートを切りました。まさに、選手主導の「情報収集→分析→仮説→実行」が、甲子園の頂点を決める一打に結びついた瞬間でした。

比嘉公也監督が貫く「人間教育」と「主体性」の指導哲学

この選手たちの主体性を育んだのが、沖縄尚学を率いる比嘉公也監督です。

自身も1999年春、同校のエースとして全国制覇を経験。24歳という若さで監督に就任し、2008年春にもチームを優勝に導いた名将は、一貫して「人間教育」の重要性を説いています。

「野球だけしにきた、ではダメだ」

「考えてない人は何も出会わないし何も気づかない」

これらの言葉に、比嘉監督の哲学が集約されています。彼は、技術練習の前に、まず選手一人ひとりが自ら考え、課題を発見し、解決策を導き出すプロセスを何よりも大切にします。そのためのツールが、全部員と毎日交わす「野球ノート」です。これは単なる練習日誌ではなく、監督と選手の「言葉のキャッチボール」。監督はノートを通じて選手の思考に寄り添い、アドバイスを送ります。

「大人が入るより、選手間で話す方が化学反応が起きる」と語るように、比嘉監督はあえて一歩引いて選手たちを見守ります。この絶妙な距離感が、選手たちの自主性を最大限に引き出し、決勝戦で見せたような「考える集団」を創り上げたのです。

沖縄野球の歴史と受け継がれる情熱

沖縄尚学の優勝は、一朝一夕に成し遂げられたものではありません。その背景には、沖縄県全体の野球に対する、深く、熱い歴史と情熱があります。

1958年、アメリカ統治下にあった沖縄から、首里高校が初めて甲子園の土を踏みました。当時、植物防疫法によって甲子園の土の持ち帰りが許されなかったという悲しいエピソードは、沖縄にとって甲子園がいかに「遠い夢」であったかを物語っています。

しかし、その夢を追いかける情熱のバトンは、決して途切れませんでした。

70年代に栽弘義監督率いる豊見城高校がベスト8に進出し、「沖縄の野球は強い」と全国に知らしめると、90年、91年には沖縄水産が2年連続で夏の甲子園準優勝。そして2010年、興南高校が悲願の春夏連覇を達成します。

この強さの連鎖の中心には、常に情熱を持った指導者たちの存在がありました。沖縄尚学を1999年春の優勝に導いた金城監督は、豊見城の栽監督の教え子です。そして、その金城監督の下でエースとして優勝を経験したのが、現在の比嘉監督なのです。

先人たちが繋いできた「甲子園への想い」が、県民全体の熱となり、今回の優勝を力強く後押ししました。クラウドファンディングでわずか1日にして1000万円以上が集まったという事実が、その熱狂ぶりを何よりも雄弁に物語っています。

【第2部】野球未経験パパでも大丈夫!今日から始める「思考力ドリル」3選

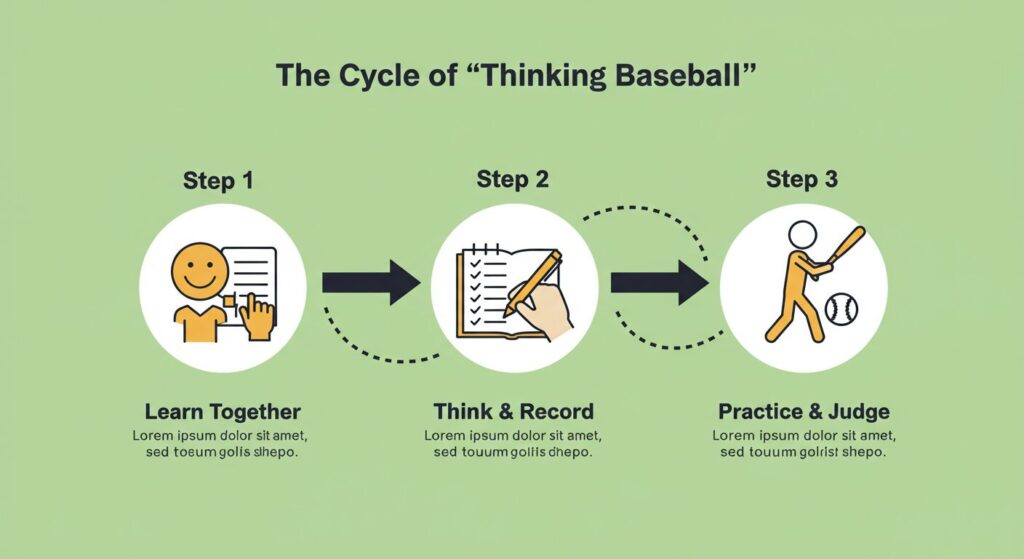

沖縄尚学が見せた「考える野球」。それは特別な才能ではなく、日々のトレーニングで誰でも身につけることができるスキルです。この章では、野球経験のないパパでも、お子さんと一緒に楽しみながら「野球脳」を鍛えられる3つの具体的なドリルを、ステップ・バイ・ステップで詳しく解説します。

ドリル1:状況判断力を鍛える「もしも野球」ケース会議

野球は「状況判断のスポーツ」です。プレーが始まる前に、いかに多くの情報を整理し、次に起こることを予測できるかで、プレーの質は劇的に変わります。このドリルは、試合中のあらゆる状況を想定し、親子で「最適解」を話し合うシミュレーションゲームです。

【目的】

- 試合状況(アウトカウント、ランナー、点差など)を瞬時に把握するクセをつける。

- 起こりうるプレーを複数予測し、その中から最適な選択肢を言語化する能力を養う。

- 守備や走塁における「次のプレーへの準備」を自動化する。

【やり方】

- 状況設定: まずはパパが審判役となり、具体的な試合の場面を設定します。「時は6回裏、1点リード。1アウトランナー一塁だよ。バッターは4番。君はショートを守っている」というように、できるだけ具体的に伝えましょう。

- 第1の質問:「まず、何を確認する?」: すぐに「どう動く?」と聞くのではなく、まずは状況を整理させます。「この場面で、守備位置についた時にまず頭に入れておくことは何かな?」と問いかけ、お子さんに「1アウトだから、ゲッツーが狙える」「ランナーが一塁だから、盗塁があるかもしれない」「4番バッターだから、長打を警戒する」といった確認事項を自分の言葉で言わせてみましょう。

- 第2の質問:「もし、自分に打球が来たら?」: 次に、具体的なプレーの判断を求めます。「ショートに、普通のゴロが飛んできた。どこに投げるのが一番いいかな?」「なぜそう思う?」と、プレーの選択とその理由をセットで考えさせます。ここでは、ゲッツーを狙うのか、それとも確実に1つアウトを取るのか、その判断の根拠を深掘りすることが重要です。

- 第3の質問:「もし、他の場所に打球が飛んだら?」: 自分のところに打球が来なかった場合の準備についても考えさせます。「もし、ライトにヒットが出た。ショートの君はどう動く?」と問いかけ、中継プレーへの動きなどをイメージさせましょう。

- 役割交代: 慣れてきたら、お子さんに状況設定をさせ、パパが選手役で答えるのも効果的です。人に説明することで、より理解が深まります。

【パパの関わり方のコツ】

- 正解を教えない: このドリルの目的は、正解を当てることではありません。「なぜそう考えたのか?」という思考のプロセスを褒めてあげましょう。「なるほど、ゲッツーを狙うんだね。パパは、ランナーの足が速そうだから、まずセカンドで確実にアウトを取るかなと思ったよ。どっちも良い考えだね」というように、多様な視点があることを伝えてください。

- 野球中継を最高の教材に: テレビで野球中継を見ながら、「この場面、監督は何を考えてるかな?」「君がキャッチャーなら、次のサインは何を出す?」とリアルタイムで問いかけるのも非常に効果的です。

ドリル2:予測力を磨く「配球予測」×「視覚化」トレーニング

優れたバッターは、ピッチャーが投げる前に「次にどんな球が来るか」を高い精度で予測しています。このドリルは、ピッチャーとバッターの心理を読み解き、一歩先の未来を予測する力を養うトレーニングです。

【目的】

- カウントや状況に応じた配球のセオリーを理解する。

- 相手バッテリーの狙いを読み解き、自分の狙い球を設定する能力を養う。

- イメージトレーニングを取り入れ、予測と身体の動きを連動させる。

【やり方】

- 予測ゲーム: 野球中継や録画した試合を使い、1球ごとに画面を止め、「次はどんなボールが来ると思う?コースはどこかな?」「なぜそう思う?」と親子で予測し合います。根拠として、「2ストライクだから、ボール球で誘ってくるかも」「ランナーが出たから、ゴロを打たせたいはず」といった理由を言語化させることが重要です。

- 答え合わせと分析: 1球投げられたら、答え合わせをします。予測が当たっても外れても、「キャッチャーはこういう意図だったんだね」「このバッターは、このコースが苦手なのかな?」と一緒に分析しましょう。

- 打者としての視覚化(イメージ): 予測ゲームが終わったら、今度はお子さんが打席に立っていることをイメージさせます。「今の場面、2ボール1ストライク。絶好のバッティングカウントだ。君なら何を狙う?」と問いかけます。

- イメージスイング: お子さんに「ストレート、真ん中高め!」など、具体的な球種とコースを宣言させます。そして、そのボールが実際に来たことをイメージしながら、素振りをさせます。ただ振るのではなく、「狙い球が来た!」という意図を持ってスイングすることが、脳と身体の連携を強めます。

【パパの関わり方のコツ】

- スコアブックをつけよう: 難しいものでなくて構いません。簡単なスコアブックをつけながら観戦すると、「このピッチャーは、左バッターの外角にスライダーが多いな」といった傾向が見える化され、予測の精度と楽しさが格段にアップします。

- 好きな選手を真似る: お子さんの好きなプロ野球選手をモデルに、「〇〇選手なら、この場面で何を考えてるかな?」と一緒に考えるのも、モチベーションを高める良い方法です。

ドリル3:反応と修正力を高める「判断→実行」ミニゲーム

試合では、一瞬のうちに状況を認知し、判断し、身体を動かすことが求められます。このドリルは、脳からの指令をいかに速く、正確に身体に伝えるかを鍛える、ゲーム感覚のトレーニングです。

【目的】

- 「認知→判断→実行」のプロセスを高速化・自動化する。

- 自分のプレーを客観的に評価し、即座に修正する「自己分析力」を養う。

- プレッシャーの中でも冷静な判断ができる精神的な強さを育む。

【やり方】

- ルール設定: パパがトスするボールに、色のついたビニールテープなどで目印をつけます。そして、「赤が来たら、絶対に見送る(ストライクでも振らない)」「青が来たら、絶対に打つ」「黄色が来たら、流し打ち(逆方向)を意識する」といったシンプルなルールを決めます。

- 実践: パパは、ボールの色がお子さんからギリギリまで見えないように工夫してトスを上げます。お子さんは、トスされたボールの色を瞬時に判断し、ルールに従って行動します。

- 自己採点と修正宣言: 5球1セットなど区切りを決め、1セット終わるごとにお子さん自身に自己採点をさせます。「今の5球、判断は4点、スイングの質は3点」というように。そして最も重要なのが、次のセットへの「修正宣言」です。「黄色の時の反応が少し遅れたから、次はもっとボールを呼び込んで、体の開きを我慢する」というように、具体的な改善点を自分の言葉で宣言させます。

- 難易度アップ: 慣れてきたら、「パパが『赤!』と声で言いながら、青のボールを投げる」といった、脳を混乱させる「干渉課題」を取り入れるのも効果的です。これにより、試合中の様々な情報が飛び交う中でも、集中力を維持し、正しい判断を下す訓練になります。

【パパの関わり方のコツ】

- 安全第一で楽しむ: このドリルは、スポンジボールや新聞紙を丸めたバットを使えば、室内でも安全に行えます。何よりもまず、親子で楽しむことを最優先しましょう。

- 失敗を歓迎する: 判断を間違えたり、うまくできなかったりした時こそ、成長のチャンスです。「今の、惜しかったな!脳がビックリしたんだよ。もう一回やってみよう!」と、失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気を作ってあげてください。

【第3部】「考えるクセ」を日常にするための3つの習慣

前章で紹介したドリルは、「考える力」を直接的に鍛えるトレーニングです。この章では、その効果を最大化し、野球だけでなく日常生活においても「考えるクセ」を根付かせるための3つの重要な習慣について解説します。

習慣1:思考を言語化する「野球ノート」の始め方

比嘉監督が選手との対話で最も重視しているのが「野球ノート」です。これは、メジャーリーガーの大谷翔平選手が高校時代から実践していたことでも有名で、思考を整理し、目標を明確にする上で絶大な効果を発揮します。

【なぜ野球ノートは効果的なのか?】

- 思考の「見える化」: 頭の中でぼんやりと考えていることを文字にすることで、課題や目標が明確になります。

- 自己分析力の向上: 「なぜ打てなかったのか?」「どうすれば次は打てるのか?」と原因と対策を書くことで、客観的に自分を見つめる力が養われます。

- 継続的な成長記録: ノートを読み返すことで、過去の自分から学び、成長を実感することができます。これが自信に繋がります。

【野球ノートの簡単な始め方】

市販の専用ノートもありますが、最初は普通の大学ノートで十分です。毎日書くのが理想ですが、まずは練習や試合があった日だけでも構いません。以下の3つの項目を書くことから始めてみましょう。

- 今日できたこと(Good): 小さなことでも構いません。「大きな声が出せた」「カバーリングを忘れなかった」など、自分で自分を褒めるポイントを見つけさせましょう。

- 今日できなかったこと・課題(Bad): 「エラーをしてしまった」「三振した」という事実だけでなく、「なぜそうなったのか?」という原因まで一歩踏み込んで考えさせます。

- 次へのアクション(Try): 課題を克服するために、次に何をすべきかを具体的に書かせます。「エラーしないように、もっと腰を低くして捕る練習をする」というように、具体的な行動目標を立てさせましょう。

【パパの関わり方のコツ】

- 交換日記のように: パパもノートにコメントを書きましょう。ただし、ダメ出しは禁物です。「このプレー、見てたよ!すごく良かったね」「この課題、パパも一緒に練習付き合うよ」など、共感と応援のメッセージを伝える場にしてください。ノートが、親子の絆を深める最高のコミュニケーションツールになります。

習慣2:「見る力」を科学的に鍛えるビジョントレーニング入門

野球は「見る」ことから始まります。ピッチャーが投げたボールの回転、コース、高低、打球の方向や速さ。これらの情報を瞬時に、そして正確に目で捉える能力が、プレーの質を大きく左右します。この「見る力」は、ビジョントレーニングによって科学的に向上させることができます。

【ビジョントレーニングとは?】

目と脳と身体を連動させる能力を高めるトレーニングです。動体視力だけでなく、周辺視野(広い範囲を見る力)や眼球運動(目をスムーズに動かす力)など、様々な「見る力」を鍛えます。

【家庭でできる簡単ビジョントレーニング】

- 数字キャッチボール: テニスボールやゴムボールに、マジックで1〜5などの数字を書きます。パパがボールを投げ、お子さんはキャッチする瞬間に「見えた数字」を声に出して答えます。ボールの回転の中から数字を読み取ることで、動体視力が鍛えられます。

- 色判断トス: ドリル3でも紹介しましたが、ボールにつけた色を判断して行動を変えるトレーニングは、見る力と判断力を同時に鍛える優れた方法です。

習慣3:本番で力を発揮するメンタルトレーニングの基礎

どんなに練習を積んでも、試合本番のプレッシャーで頭が真っ白になってしまっては、考える力も発揮できません。大事な場面で冷静な判断を下すためには、心をコントロールするメンタルトレーニングが不可欠です。

【なぜメンタルトレーニングが必要か?】

試合中の脳は、緊張や不安によってパフォーマンスが低下します。メンタルトレーニングは、平常心を保ち、集中力を高め、ポジティブな思考を維持する技術です。沖縄尚学の選手たちが、甲子園決勝という大舞台でも落ち着いて自分たちのプレーができたのは、こうした精神的な強さがあったからに他なりません。

【家庭でできるメンタルトレーニング】

- ルーティンを作る: 一流アスリートの多くが、プレーの前に決まった動作(ルーティン)を行います。これは、心を落ち着かせ、集中モードに入るためのスイッチです。例えば、「打席に入る前に、必ずバットでホームベースを一度叩く」など、お子さん自身に自分だけのルーティンを考えさせてみましょう。

- ポジティブな自己対話(セルフトーク): 失敗した時に、「なんてダメなんだ」と自分を責めるのではなく、「ドンマイ!次、集中!」と声をかける練習をさせましょう。パパも、ミスをしたお子さんに対して、「大丈夫、誰でもエラーはするよ。大事なのは次だ!」とポジティブな声かけを徹底することが大切です。

- 深呼吸: 緊張を感じた時に、ゆっくりと深く息を吸って、長く吐き出す。これだけでも、心拍数が落ち着き、リラックス効果が得られます。

【第4部】考えておきたい、これからの少年野球と親の関わり方

沖縄尚学の優勝は、私たちに「考える野球」の重要性を示すと同時に、現代の少年野球が抱える課題や、親としての関わり方についても改めて考えるきっかけを与えてくれます。

勝利至上主義から「幸福度の高いチーム」へ

近年、高校野球の世界では、仙台育英の須江監督が掲げる「エンジョイベースボール」や「幸福度の高いチーム作り」という考え方が注目されています。これは、厳しい上下関係や勝利至上主義といった旧来の価値観から脱却し、選手一人ひとりが野球を心から楽しみ、幸せを感じられる環境を作ることの重要性を示唆しています。

沖縄尚学の比嘉監督もこの考えに深く共感しており、寮生活でも選手たちがリラックスして過ごせる雰囲気作りを大切にしているそうです。

これは、少年野球においても非常に重要な視点です。

勝利を目指すことはもちろん大切ですが、それ以上に、子供たちが野球を通じて成功体験や失敗から学ぶ喜び、仲間と協力する楽しさを感じられること。そして何より、「野球が大好きだ!」という気持ちを育むことが、子供たちの将来にとって最も価値のある財産となるはずです。

親の「声援」と「サポート」の最適解

子供を応援する熱い気持ちが、時として逆効果になってしまうことがあります。グラウンドでプレーする子供たちにとって、親の声援は大きな力になりますが、その伝え方を間違えると、過度なプレッシャーを与えかねません。

【子供の力を引き出す応援とは?】

- 結果ではなく、プロセスを褒める: 「ナイスバッティング!」だけでなく、「今のスイング、すごく思い切りが良かったね!」「エラーはしたけど、最後までボールを追いかけた姿勢が素晴らしかったよ」と、結果に至るまでの過程や努力を具体的に認めてあげましょう。

- 技術的な指導は指導者に任せる: 野球経験者のパパほど、試合中に「もっと前で捕れ!」「ボールをよく見ろ!」といった技術的なアドバイスをしたくなりがちです。しかし、試合中に多くの指示を受けると子供は混乱してしまいます。技術的な指導はチームの監督やコーチに任せ、パパは最高の応援団長に徹しましょう。

- 最高のサポーターになる: 親の最も重要な役割は、子供が野球に打ち込める環境を整え、一番の理解者でいてあげることです。栄養バランスの取れた食事、道具のメンテナンス、そして何より、子供が疲れている時や悩んでいる時に話を聞いてあげる「心のサポート」が、子供の成長を力強く支えます。

まとめ

2025年、夏の甲子園。沖縄尚学の選手たちが見せてくれたのは、サインに頼る野球ではなく、選手一人ひとりがグラウンド上の監督として思考し、判断し、実行する、新時代の「考える野球」でした。

そして、その強さの根源は、決して特別な才能や厳しい練習だけではなく、日々の対話と、選手たちの主体性を信じる指導者の哲学にありました。

この記事でご紹介した3つの思考力ドリルと3つの習慣は、沖縄尚学の強さのエッセンスを、野球未経験のパパでも家庭で実践できるように体系化したものです。

- 「もしも野球」ケース会議で、状況判断力を鍛える。

- 「配球予測」トレーニングで、一歩先を読む予測力を磨く。

- 「判断→実行」ミニゲームで、反応と修正力を高める。

- **「野球ノート」**で、思考を言語化し、客観的に自分を見つめる。

- **「ビジョントレーニング」**で、判断の基礎となる「見る力」を科学的に鍛える。

- **「メンタルトレーニング」**で、本番で力を発揮する強い心を育てる。

これらは、一夜にして子供をスーパースターにする魔法ではありません。しかし、親子で一緒に考え、楽しみながらコツコツと続けることで、お子さんの「野球脳」は確実に成長していきます。そして、ここで培われた「自ら考え、課題を解決する力」は、野球の技術以上に、お子さんの人生を豊かにする一生の宝物となるはずです。

さあ、今日から始めてみませんか?

まずは週末の野球中継を、親子で「もしも野球」の視点から見てみることから。

あなたの関わり方一つで、お子さんの野球は、もっと深く、もっと面白くなります。あなたは、最高の指導者になれる可能性を秘めた、最高のパートナーなのですから。