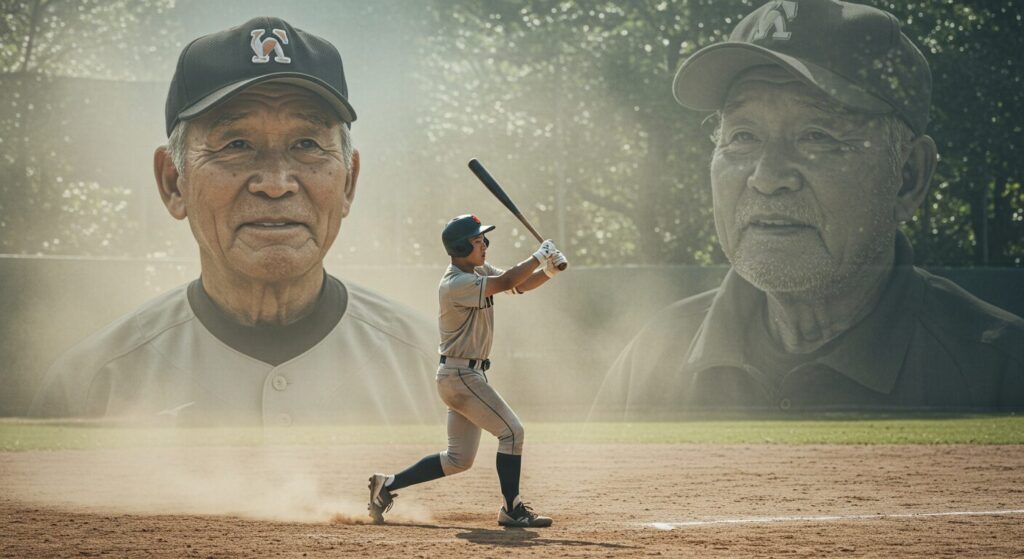

追悼・水谷実雄さん。球界の名伯楽が遺した「打撃の神髄」を少年野球の親子で実践する3つの教え

追悼・水谷実雄さん。球界が失った「名伯楽」の軌跡とその野球哲学

2025年8月10日、野球界は大きな宝を失いました。元プロ野球選手であり、数多の強打者を育て上げた名打撃コーチ、水谷実雄さんが77歳でその生涯に幕を閉じられたとの報に、多くの野球ファンが悲しみに暮れています。

「ジンちゃん」の愛称で親しまれ、広島、阪急で強打者として鳴らし、引退後は6球団を渡り歩き「鬼軍曹」と恐れられながらも、深い愛情で選手と向き合い続けた「名伯楽」。

この記事でご紹介する水谷さんの教えについて、まずはこちらの音声で概要を掴んでみませんか? この記事のポイントを、約6分間の会話形式で分かりやすく解説しています。移動中や作業をしながらでも、耳で手軽にインプットできます。

音声で興味を持たれた方も、じっくり文字で読みたい方も、ぜひこの先へお進みください。

水谷さんの輝かしい功績を偲びながら、氏が遺してくださった打撃の神髄を、少年野球に携わる選手や、野球未経験のパパさんでも理解し、実践できるよう、3つの教えとして深く、詳しく紐解いていきます。

これは単なる技術解説ではありません。水谷さんの野球への尽きることのない愛情と、次世代へ託した熱い想いを、親子で受け継いでいくための道標です。天国の水谷さんに届くよう、心を込めてお届けします。

水谷実雄さんとは? – 球史に輝く「名伯楽」の軌跡

水谷実雄という野球人を知るには、その壮絶な現役時代と、輝かしい指導者としての歴史の両方を知る必要があります。

波瀾万丈の現役時代 – 腎臓病と死球を乗り越えて

水谷さんの野球人生の始まりは、決して順風満帆ではありませんでした。1965年、宮崎商業高校から投手として広島カープにドラフト4位で入団。しかし、プロ1年目のキャンプで腎臓病(ネフローゼ症候群)を患い、長期の闘病生活を余儀なくされます。 この病気がきっかけで、生涯の愛称となる「ジンちゃん」と呼ばれるようになりました。

選手生命の危機を乗り越え、翌年には野手に転向。血の滲むような努力の末、徐々にその類まれな打撃センスを開花させていきます。そして1978年、打率.348を記録し、セ・リーグの首位打者を獲得。 山本浩二さん、衣笠祥雄さんと共に「赤ヘル黄金時代」のクリーンアップを担い、勝負強い打撃で幾度もチームを勝利に導きました。

1982年オフには阪急ブレーブスへ移籍。環境の変化にも臆することなく、翌1983年には114打点をあげてパ・リーグの打点王に輝きます。 両リーグでのタイトル獲得は、彼の卓越した技術と精神力の証明でした。

しかし、1984年の開幕戦で頭部に死球を受け、再び野球人生の岐路に立たされます。後遺症に苦しみ、完全復活は叶わず、1985年に惜しまれつつ現役を引退。逆境に次ぐ逆境を、その不屈の精神力で乗り越え続けた、まさに「波瀾万丈」の現役生活でした。

6球団を渡り歩いた名指導者としての功績

引退後の水谷さんの功績は、選手時代にも増して輝きを放ちます。

阪急を皮切りに、広島、近鉄、ダイエー、中日、そして阪神と、セ・パ両リーグの6球団で打撃コーチなどを歴任。その指導力の高さは球界に広く知れ渡り、「名伯楽」と称賛されました。

その指導法は「鬼軍曹」と称されるほど厳しく、練習量の多さは伝説的でした。近鉄時代に指導を受けた中村紀洋選手は「守備練習はほとんどなく『打、打、打』のメニューだった」と振り返ります。 野村謙二郎さんも「血豆ができるまでバットを握り続けた」と語るほど、徹底的に選手を鍛え上げました。

しかし、その厳しさの根底には、常に選手への深い愛情がありました。水谷さんの情熱的な指導のもと、数えきれないほどの才能が開花します。

- 広島時代: 江藤智、前田智徳

- 近鉄時代: 中村紀洋

- 中日・阪神時代: 福留孝介

球史に名を刻むこれらの強打者たちは、皆、口を揃えて水谷さんを「恩師」と慕っています。その指導は、選手の未来を真剣に考え抜いた、愛に溢れたものだったのです。

数々の名選手が慕う「鬼軍曹」の愛情

水谷さんの人間性を象徴するエピソードがあります。近鉄時代、成績不振の中村紀洋選手に門限付きの外出禁止を命じたときのこと。門限を破って帰ってきた中村選手と鉢合わせしそうになった水谷さんは、叱らなければならなくなるからと、咄嗟に柱の陰に隠れたといいます。

厳しい指導者の仮面の下に隠された、温かい親心。この愛情があったからこそ、選手たちは厳しい練習にも耐え、絶大な信頼を寄せたのでしょう。阪神で指導を受けた新井貴浩監督も「厳しい方だったけど、愛情のある方だった」と、恩師を偲んでいます。

2013年に阪神のコーチを退任してからは、西宮市内で飲食店を経営する傍ら、近隣の少年野球チームの指導に顔を出すなど、生涯にわたって野球界の発展に尽力されました。

【教えその1】コマのように回れ!「軸足」が生み出す回転の力

さて、ここからはいよいよ水谷さんが遺した打撃の神髄を、少年野球の親子が実践できる形で紐解いていきましょう。最初の教えは、水谷打撃理論の根幹ともいえる「軸足の使い方」です。

理論の核心:「円の動き」と「足の裏からの力」

少年野球のバッティングで、パパさんやママさんが一番悩むのが「手打ち」ではないでしょうか。「もっと腰を使え!」「体で打て!」と声をかけても、なかなか子供には伝わりませんよね。

水谷さんは、この「手打ち」を解消するための明確な答えを持っていました。

ジャーナリストの二宮清純氏が、生前の水谷さんから直接聞いた言葉が、その核心を表しています。

「円の中心は(右バッターの場合)あくまでも右足。これを軸にして、そこから上体に力を与え、左足に力を送り込んでいく。右足が生きているか、死んでいるか。オレがチェックするのはその点だけだな」

つまり、バッティングとは「軸足(右打者なら右足)をコマの軸のようにして、体全体を鋭く回転させる運動」だということです。腕の力でバットを振るのではなく、地面からもらった力を下半身、体幹を通じて上半身、そしてバットへと伝えていく。この力の流れこそが、水谷理論の原点なのです。

水谷さんは「足の裏から力を出すんや!」とも常々語っていました。 教え子に素足で打撃練習を課すこともあったといいます。これは、スパイクの中で足が遊んでしまうことなく、地面をしっかりと掴み、その反力を100%スイングに活かす感覚を体に覚え込ませるためでした。

なぜ少年野球で「手打ち」が多くなるのか?

小学生のうちは、まだ下半身の筋力が未発達で、どうしても上半身の力に頼りがちです。また、「ボールに当てたい」という意識が強すぎるあまり、体を回転させることよりも、腕を伸ばしてバットをボールに届かせようとしてしまいます。これが「手打ち」の主な原因です。

手打ちでは、ボールに力は伝わらず、打球は飛びません。また、体の開きが早くなり、外角のボールにバットが届かなくなったり、変化球に対応できなくなったりと、様々な弊害を生んでしまいます。

親子で実践!軸足回転を体得するドリル

この重要な「軸足回転」の感覚を、親子で楽しく身につけるための練習法をご紹介します。

【ステップ1:バットを持たないシャドースイング】

- まずはバットを持たずに、いつものように打席に立つように構えます。

- ピッチャー側の足(右打者なら左足)を少しだけ上げ、軸足(右打者なら右足)にグッと体重を乗せます。お尻を少し後ろに引くようなイメージです。

- その場で、軸足のかかとを少し浮かせるようにして、コマがクルッと回るように体を鋭く回転させます。

- この時、腕は意識的に使うのではなく、体の回転に自然についてきて、体に巻き付くようなイメージを持ちましょう。力みは禁物です。

- 「イチ、ニッ、サン!」のリズムで、10回ほど繰り返します。パパさんやママさんは、お子さんの軸足がしっかり回転しているか、頭の位置が上下左右にブレていないかを見てあげてください。

【ステップ2:タオルギャザーで足裏を鍛える】

水谷さんが「足の裏から力を出す」と説いた感覚を養う、簡単な室内トレーニングです。

- イスに座り、床にタオルを広げます。

- かかとは床につけたまま、足の指(特に親指の付け根あたり)を意識して、タオルをゆっくりと自分の方にたぐり寄せます。

- これを両足で3~5回繰り返します。

この単純な動きで、足の指で地面を掴む力が養われ、スイング時の下半身の安定性が格段に向上します。テレビを見ながらでもできるので、ぜひ毎日の習慣に取り入れてみてください。

水谷さんは居酒屋で出会った野球少年に「おい、ちょっと靴脱いでみい。力を入れるのは、ここや、ここ!」と熱心に足の裏の使い方を指導したという逸話が残っているほど、この点を重要視していました。

【教えその2】最短距離で振り抜け!「インサイドアウト」の極意

二つ目の教えは、バットの軌道に関する非常に重要なテクニック、「インサイドアウト」です。

江夏豊も嫌がった内角打ちの秘密

現役時代の水谷さんは、特にインサイド、つまり内角の厳しいボールを捌くのが抜群に上手いバッターでした。

阪神タイガースの伝説的エース・江夏豊さんは、当時をこう振り返っています。

「コウジ(山本浩二)よりサチ(衣笠祥雄)よりもジンタ(水谷)の方が嫌やった。ジンタは左ピッチャーが懐に投げたボールをさばくのがうまかったからな」

並み居る強打者の中で、あの江夏さんが最も嫌がったバッター。その秘密こそが、バットを体の内側(インサイド)から最短距離で出し、インパクトの後に外側(アウト)へフォロースルーが大きくなっていく「インサイドアウト」のスイングにありました。

多くの選手は、バットが体の外側から遠回りして出てくる「ドアスイング」になりがちです。これではバットがボールに当たるまで時間がかかり、速い球に振り遅れてしまいます。また、内角の窮屈なボールに対しては、バットの芯に当てることが極めて困難になります。

インサイドアウトのスイングを身につけることで、

- スイングスピードが上がる

- 内角のボールにも対応できる

- ボールをバットに乗せて運ぶことができる

といった、多くのメリットが生まれるのです。

コンパクトなスイングを身につける「壁際素振り」

では、どうすればこの理想的なスイング軌道を身につけられるのでしょうか。

水谷さんが広島のコーチ時代、前田智徳さんなどの天才打者に実際に課していたユニークな練習法があります。

壁際での素振り練習

やり方は至ってシンプル。

- 壁のすぐ目の前に立ち、バットが壁に当たらないように素振りをする。

- たったこれだけです。

目の前が壁なので、ドアスイングのようにバットが外から出てくると、ガツンと壁にぶつかってしまいます。壁に当てないように振るためには、自然とバットを体の近くから、コンパクトに出すしかありません。この練習を繰り返すことで、インサイドアウトのスイング軌道が体に染み付いていくのです。

ご家庭でやる場合は、壁を傷つけないよう、短いバットや棒を使ったり、壁から少し離れた位置から始めたりと工夫してみてください。お風呂でのタオルを使った素振りなども効果的です。お子さんが飽きないよう、「忍者スイングだ!」などと名付けてゲーム感覚で取り組むのも良いでしょう。

なぜインサイドアウトが重要なのか?少年野球でのメリット

少年野球レベルでは、「遠くに飛ばしたい」という気持ちから、どうしても大振りになり、ドアスイングになってしまう子が多く見られます。

しかし、早い段階でインサイドアウトの基礎を身につけておくことには、計り知れないメリットがあります。

体の近くからバットが出ることで、ボールをギリギリまで引きつけて見極めることができます。これにより、選球眼が向上し、ボール球に手を出すことが減ります。また、インパクトの瞬間に力を最大限に集中させることができるため、非力な小学生でも鋭く、力強い打球を打つことが可能になるのです。

何より、このスイングはあらゆるコース、球種に対応できる「基本の型」となります。この土台があれば、中学、高校とレベルが上がっても、大きな壁にぶつかることなく成長を続けていけるはずです。

【教えその3】三振を恐れるな!「フルスイング」に宿る魂

最後の教えは、技術論を超えた、野球と向き合う「心構え」についてです。それは、「失敗を恐れず、常に自分の100%の力でバットを振る」ということ。すなわち、「フルスイング」の精神です。

「振らせること」を重視した指導哲学

試合で結果を出したいと思うあまり、子供たちはどうしてもボールに当てにいくだけの小さなスイングになりがちです。パパさんやママさん、指導者の方も、「三振するな」「当てていけ」と声をかけてしまうことがあるかもしれません。

しかし、水谷さんの哲学は、その真逆にありました。

水谷さんは何よりも「振らせること」を重視しました。小手先で当てにいくような打撃を最も嫌い、選手には常にフルスイングを求めました。それ故に、自ら「教え子には嫌われてます。でも嫌われるのもパワーがいります」と語っていたほどです。

その根底には、「練習での失敗は成長の糧でしかない」という確固たる信念がありました。空振りや三振を恐れていては、自分の持っている力の限界を知ることも、それを超えていくこともできない。だからこそ、たとえ結果が出なくても、まずは自分のスイスイングをやり切ることを徹底させたのです。

中村紀洋を育てた「自分のスイングをしろ」という教え

このフルスイングの哲学を体現し、球界を代表するホームランバッターへと成長したのが、近鉄時代の中村紀洋選手です。中村選手は、水谷さんへの感謝をこう語っています。

「(水谷さんは)僕の長所であるフルスイングを消さずに、最後まで貫かせてくれた。実雄さんがいていただいたので、今の中村紀洋がいます」

自分の持ち味を信じ、それを貫かせてくれる指導者との出会い。これがどれほど選手にとって幸運なことか。水谷さんは、選手の個性や長所を見抜き、それを最大限に伸ばすことにかけては天才的でした。フルスイングを続けさせることで、中村選手の潜在能力を120%引き出したのです。

親子で心得るべき「失敗を恐れない」心構え

この教えは、少年野球に携わる私たちに、非常に重要な示唆を与えてくれます。

- 練習での心構え:

練習の時、特にバッティング練習では、空振りや三振を一切気にする必要はありません。むしろ、思い切り振った結果の空振りは「ナイススイング!」と褒めてあげるべきです。大切なのは、結果ではなく「しっかり振れているか」というプロセスです。 - 試合での声かけ:

試合で打席に向かうわが子にかける言葉は「三振してもいいから、お前のスイングをしてこい!」で十分です。「当てにいく」のではなく、「自分のスイングをする」ことだけを意識させる。良いスイングの結果としてヒットが生まれる、という考え方を親子で共有することが大切です。

子供たちは、大人が思う以上に親の顔色をうかがっています。「三振したら怒られるかも…」というプレッシャーが、子供たちの思い切りの良いスイングを妨げているケースは少なくありません。

失敗を許容し、挑戦を称賛する。この環境こそが、子供たちの無限の可能性を引き出す最高の土壌となるのです。

まとめ:水谷実雄さんが野球界に遺したもの

ここまで、球界の名伯楽・水谷実雄さんが遺してくださった打撃の神髄を、少年野球に活かすための3つの教えとしてご紹介してきました。

- 【教えその1】コマのように回れ!「軸足」が生み出す回転の力

手打ちを卒業し、下半身主導の力強いスイングの土台を築く。 - 【教えその2】最短距離で振り抜け!「インサイドアウト」の極意

あらゆるボールに対応できる、無駄のない理想的なバット軌道を身につける。 - 【教えその3】三振を恐れるな!「フルスイング」に宿る魂

失敗を恐れず挑戦する強い心を育て、選手の可能性を最大限に引き出す。

水谷さんが私たちに遺してくれたものは、単なる打撃技術論ではありません。

厳しい指導の裏にあった選手一人ひとりへの深い愛情。そして、生涯をかけて貫いた野球への尽きることのない情熱と、次世代の子供たちへ向けられた温かい眼差しです。

広島時代の良きライバルであった山本浩二さんは「本当に良きライバルだった。明るい性格で努力家。頼りになるやつだった」と、その人柄を偲びました。

水谷さんの教えは、これからも多くの野球人の心の中で生き続け、受け継がれていくことでしょう。

私たち親子も、水谷さんが示してくれた野球の素晴らしさ、奥深さを胸に、明日からの練習、そして試合に臨んでいきたいものですね。

天国の水谷実雄さん、たくさんの夢と感動、そして野球の真髄を教えてくださり、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。合掌。