聖隷クリストファー上村監督の指導法「〇〇するなはNG!」少年野球の常識を覆す子供の伸ばし方

聖隷クリストファー上村監督の指導法「〇〇するなはNG!」少年野球の常識を覆す子供の伸ばし方

「もっと集中しろ!」「三振なんかするな!」「エラーするなよ!」

我が子のプレーに熱くなるあまり、少年野球のグラウンドで、ついこんな言葉をかけていませんか? その一心からの言葉が、実は子供の成長を妨げ、本来の力を奪っているとしたら…。

2025年夏、甲子園初出場・初勝利という快挙を成し遂げた聖隷クリストファー高校。そのチームを率いるのが、3つの元号で甲子園勝利を達成した名将・上村敏正監督です。

その指導法の核心は、驚くべきことに「ほとんどの指導者が使う“ある言葉”を、絶対に言わない」というものでした。

この記事で何が学べるのか、まずは約4分半の音声で、その面白さの神髄に触れてみてください。 通勤中の車の中や、少しの家事の合間に、ラジオ感覚でどうぞ。

いかがでしたか?

なぜ「〇〇するな」という否定の言葉が逆効果なのか。

では、代わりにどんな「問いかけ」をすれば、子供は自ら考え、成長していくのか。

音声でお話ししたのは、まだほんの序章に過ぎません。

この記事の本文では、音声で触れた上村監督の指導哲学をさらに深く掘り下げ、「明日から少年野球の現場で使える5つの具体的な実践ヒント」として、誰にでも分かりやすく解説していきます。

音声で概要を掴んでから読み進めることで、一つ一つの言葉の意図がより深く理解できるはずです。それでは、名将が実践する「目からウロコの育成哲学」の世界へ、一緒に踏み込んでいきましょう。

聖隷クリストファー、歴史的快挙の裏側

まずは、この指導法の正しさを証明した、感動的な物語から振り返りましょう。

2025年8月9日、第107回全国高等学校野球選手権大会。春夏通じて初出場となる聖隷クリストファーは、1回戦で強豪・明秀日立(茨城)と対戦しました。

創部41年目にしてようやく掴んだ夢の舞台。初出場校にありがちな固さは、彼らにはありませんでした。

試合は初回、4番・渡部哉斗選手のタイムリー二塁打で幸先よく先制。3回に同点に追いつかれるも、チームに焦りは見られません。そして6回、1死満塁のチャンスから勝ち越しに成功すると、ハイライトは8回でした。一挙3点を追加する集中打で試合を決定づけ、5-1で見事、甲子園初出場・初勝利という歴史的な金字塔を打ち立てたのです。

圧巻の投球を見せた2年生エース・髙部陸投手

この歴史的勝利の最大の立役者は、マウンドに立ち続けた2年生エース左腕・髙部陸投手でした。

最速147キロを誇る本格派ですが、この日の髙部投手は力だけに頼りませんでした。「静岡大会では速球を中心に投げたので、きっと狙われると考え、ゆるい変化球を増やしました」と語るように、クレバーな投球術で強打の明秀日立打線を翻弄。許したヒットはわずか4本、1失点(自責点0)という圧巻の内容で9回を投げ抜きました。

「思っていた以上に楽しくて、この景色を覚えておこうと思いました」。大舞台を心から楽しむその姿は、まさに上村監督の指導の賜物と言えるでしょう。

多様性を力に変えたチーム

聖隷クリストファーのベンチ入りメンバーを見ると、もう一つの強さの秘密が隠されています。メンバー20名のうち、地元・静岡県の中学校出身者はわずか2名。愛知、大阪、神奈川、埼玉など、全国各地から志を持った選手たちが集まっています。

出身地も野球歴も異なる選手たちが、なぜこれほど見事な一体感を生み出せるのか。その答えこそ、チームを率いる上村敏正監督の指導哲学の中に隠されているのです。

昭和・平成・令和を駆け抜けた名将・上村敏正監督とは

聖隷クリストファーの選手たちが「先生」と呼び、絶大な信頼を寄せる上村敏正監督。その経歴は輝かしい実績に彩られています。

- 1957年生まれ、68歳の大ベテラン

- 過去に母校の浜松商業で春夏通算7回、掛川西で1回の甲子園出場

- 今回の勝利で、史上4人目となる「昭和・平成・令和」の3元号での甲子園采配・勝利を達成

2020年に聖隷クリストファーの監督に就任すると、着実にチームを強化。2022年春には東海大会で準優勝しながらも、あと一歩で選抜出場を逃すという悔しい経験もしました。その悔しさをバネに、ついに掴んだ悲願の甲子園だったのです。

さらに驚くべきは、上村監督が野球部の監督でありながら、聖隷クリストファー高校の「校長」も兼任しているという事実です。まさに「二刀流監督」。このことが、彼の指導が単なる野球の技術指導に留まらない、「人間教育」そのものであることを象徴しています。

試合後のインタビューで、監督はこう語りました。

「野球が上手いだけでは絶対に試合に勝てないということを、上級生が下級生に教えるチームが理想」

この言葉にこそ、彼の指導法のすべてが集約されています。

あなたも使っていませんか?子供の成長を止める「3つのNGワード」

さて、いよいよ本題です。

校長も兼任する教育者・上村監督が、選手の力を引き出すために「絶対に言わない」と決めている言葉があります。

それは、多くの指導者や保護者が、無意識のうちに口にしてしまっているであろう、この3つの言葉です。

【上村監督が絶対に使わない3つのNGワード】

- 「三振するな」

- 「四球(フォアボール)を出すな」

- 「エラーをするな」

「え?これって当たり前に使う言葉じゃない?」

そう思った方も多いのではないでしょうか。上村監督は「100校中98校の監督が言っているのではないだろうか。しかし私は絶対に言わない」と断言します。

では、なぜこれらの「禁止」や「否定」の言葉が、子供の成長を妨げてしまうのでしょうか。監督は、非常に分かりやすい例えで説明しています。

「コップに水がいっぱい入っているとします。子どもに『水をこぼさず持って来いよ』と言ったら、子どもは緊張や不安から水をこぼしてしまう。投手は『四球を出すなよ』と言われるから、余分な四球を出してしまう。選手は『三振したらダメだ』と思った時点で、三振するのは決まったようなものなんです」

つまり、指導者が「〇〇するな」と否定的な言葉をかけると、選手の意識は「してはいけないこと(=失敗)」に強くフォーカスしてしまいます。その結果、体は過度に緊張し、不安が増幅され、かえって失敗の確率を高めてしまうのです。

少年野球の現場でも同じことが言えます。

「空振り三振するなよ!」と叫ばれれば、子供は「空振りしたらどうしよう…」とバットが振れなくなります。

「エラーだけはするな!」と念を押されれば、「ゴロが飛んでくるな…」と体が硬直し、簡単な打球でさえファンブルしてしまうのです。

良かれと思ってかけた言葉が、子供にプレッシャーという名の重りをつけ、本来持っているパフォーマンスを封じ込めていたのかもしれません。

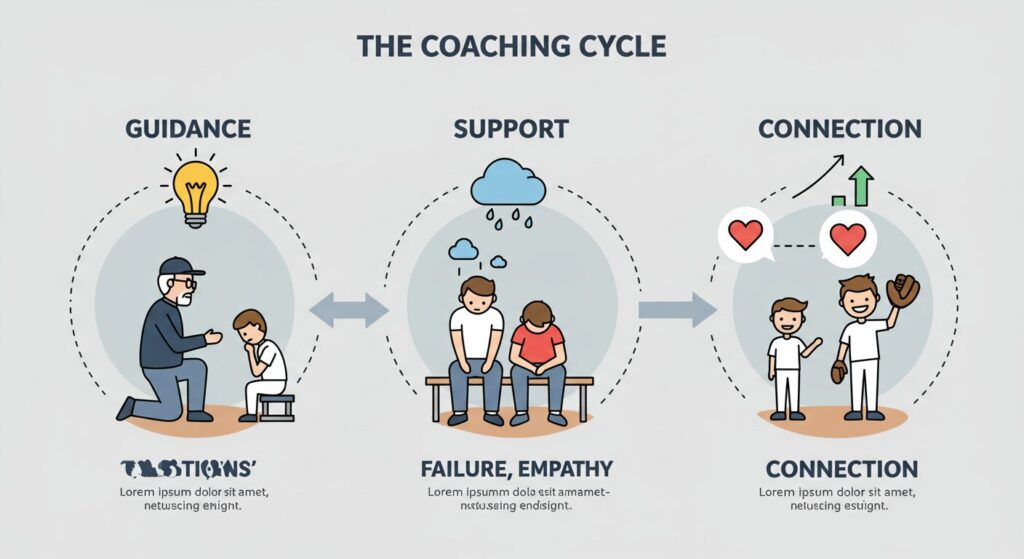

「なるほど!」を引き出す上村式 “問いかけ” 指動法

では、「〇〇するな」というNGワードを使わない代わりに、上村監督はどのように選手を導くのでしょうか。その指導法のキーワードは「なるほど!」です。

一方的に答えを教え込むのではなく、選手自身に「なるほど、そうか!」という「気づき」を与えること。それこそが選手の本当の変化を促すと監督は考えています。

選手に「気づき」を与える質問型指導

上村監督は、ティーチング(教える)よりもコーチング(引き出す)を重視します。

例えば、試合中に相手投手のクセを見抜いて、それを打者に伝えたい場面。

多くの指導者なら「おい、今のピッチャー、カーブ投げる時だけグラブの角度が変わるぞ!狙え!」と答えを直接与えてしまうかもしれません。

しかし、上村監督は違います。

まず、選手に「相手投手の何が見える?」と問いかけます。

選手が違いに気づかなければ、「じゃあ、まっすぐの時とカーブの時、グラブの位置や動きに違いはないか見てみようか」とヒントを与えます。

選手が自らの目で違いを発見した時、その表情はパッと輝きます。そして、その「なるほど!」という気づきの瞬間から、選手は「他にもクセはないか?」と自ら興味を持ち、観察し、考えるようになるのです。

「どうすれば?」で始まる建設的な改善策

失敗に対しても、上村監督のアプローチは常に建設的です。

「なんで四球を出すんだ!」と叱責するのではなく、「どうしたら四球を出さなくなるかな?」と一緒に考えます。

「三振ばっかりしやがって!」と怒るのではなく、「どうすれば三振しないようになるだろう?」と問いかけます。

そして、具体的な改善策を提示するのです。

「コントロールを安定させるために、ボールの回転を意識してみようか」

「バッターに集中するために、キャッチャーが構えたミットだけを見て投げてみようか」

「意識できるのは、ひとつのことだけ」- シンプルな指示の重要性

上村監督は「人間が意識できるのは、ひとつのことだけ」とも語っています。

あれもこれもと多くのことを一度に指示しても、選手は混乱するだけです。

「するな」という否定的な言葉で縛るのではなく、「こうしてみよう」という肯定的で、具体的かつシンプルなアクションを一つだけ示す。

この「問いかけ」と「具体的な改善策」の組み合わせが、選手からプレッシャーを取り除き、主体的に課題解決に取り組む姿勢を育むのです。

【明日から実践!】少年野球で活かす上村流「伸ばす」ための5つのヒント

上村監督の指導哲学は、高校野球だけでなく、私たち少年野球に関わる大人にとって、まさに金言の宝庫です。ここからは、監督の指導法を、私たちが明日からすぐに実践できる5つの具体的なヒントに落とし込んでご紹介します。

ヒント1:プレッシャーをかけない声かけ:「〜するな」から「どうすればできる?」へ

これが最も重要で、最も意識すべき変化です。子供への声かけを、否定形から肯定形・質問形に変えてみましょう。

| よくあるNG声かけ | 上村流OK声かけ |

| 「三振するな!」 | 「ボールをよく見て、思いっきり振っておいで!」 |

| 「エラーするなよ!」 | 「ボールが来たら、しっかり腰を落として捕ろうな!」 |

| 「ファーボールを出すな!」 | 「キャッチャーミットだけをめがけて、腕を振ろう!」 |

| 「そんな球、振るな!」 | 「よし、次は自分が狙うボールだけを待ってみようか!」 |

| 「下を向くな!」 | 「大丈夫、次どうすれば抑えられるか、一緒に考えよう!」 |

ポイントは、「やってはいけないこと」ではなく「やるべきこと」に子供の意識を向けさせることです。具体的な行動を促す言葉は、子供にとって安心材料となり、プレーへの集中力を高めます。

ヒント2:具体的に褒める:「ナイスバッティング!」から「今の踏み込みが良かった!」へ

子供を褒めることは非常に大切ですが、褒め方にもコツがあります。漠然とした「すごい!」「ナイスプレー!」だけでは、子供は何が良かったのかを理解できず、次のプレーに繋がりません。

上村監督が選手に「なるほど!」という気づきを与えるように、私たちも「何がどう良かったのか」を具体的に伝えましょう。

- (×)「ナイスバッティング!」

(〇)「今のは、しっかり最後までボールを見て、体を回転させて打てたね!だからあんなに強い打球が飛んだんだ!」 - (×)「ナイスキャッチ!」

(〇)「難しいバウンドだったけど、グラブをしっかり下から出して体で止められたね。練習通りだったな!」

具体的なフィードバックは、子供にとって成功体験の理由を理解する手助けとなります。これにより、プレーの再現性が高まり、自信を持って次のプレーに臨めるようになります。

ヒント3:失敗を学びの機会に変える:エラーは「なぜ?」を考えるチャンス

上村監督は「必ずエラーや失敗はすると認識させて、それを防ぐための方法を普段から考えさせるのが重要」と述べています。少年野球において、エラーや三振はつきものです。それを責めるのではなく、絶好の学びの機会と捉えましょう。

子供がエラーをしてベンチに帰ってきた時、かけるべき言葉は「何やってんだ!」ではありません。

「大丈夫か?悔しいな。じゃあ、次はどうすればうまく捕れるかな?」

「今のエラーの原因はなんだろう?ボールから目を離しちゃったかな?それとも足が止まってたかな?」

このように、失敗をタブー視せず、親子や指導者と選手が一緒になって「なぜ?」を考え、「じゃあ、次はどうする?」という未来志向の対話につなげることが、子供の思考力を育て、本当の意味での成長を促します。

ヒント4:子供が主役の練習環境:やらされる練習から「やりたい」練習へ

「考え方を押し付けたり、練習を強制したりしても、今の選手たちの行動は変わりません」という上村監督の言葉は、少年野球にもそのまま当てはまります。

親や指導者が決めた練習メニューをただこなすだけの「やらされる練習」では、子供の主体性は育ちません。

- 今日の練習の目標を子供自身に決めさせる。

「今日は何を一番頑張りたい?」「どのプレーが上手くなりたい?」 - 練習メニューに子供の意見を取り入れる。

「守備練習とバッティング練習、どっちを先にやりたい?」 - 練習後に自分で振り返りをさせる。

「今日の練習で、一番うまくいったことは何?」「次に頑張りたいことは見つかった?」

もちろん、基礎的な練習は必要です。しかし、その中に少しでも子供が「自分で決めた」という感覚を持てる要素を取り入れることで、練習への取り組み方は劇的に変わります。

ヒント5:人間性の育成を最優先に:「好感が持たれる人間になろう」

上村監督が新チーム発足時に必ず伝える言葉が2つあるそうです。

「やり過ぎてもやり残さないように」

「好感が持たれる人間になろう」

これは、野球というスポーツを通して、一人の人間としてどう成長してほしいかという、監督からの強いメッセージです。

- 大きな声で挨拶や返事ができること。

- グラウンドや道具を大切に扱うこと。

- 仲間や相手チーム、審判に敬意を払うこと。

- 助けてもらったら「ありがとう」と素直に言えること。

これらの野球以前の「当たり前」を、私たちは子供たちに伝えられているでしょうか。技術の向上も大切ですが、こうした人間性の土台があってこそ、応援される選手、応援されるチームになり、本当の意味で野球を楽しむことができるのです。

親は最高の「教育者」たれ – 上村監督が保護者に示す道

校長と監督を兼任する上村監督は、「本分は学業。赤点を取ったら練習させない」という方針を就任以来ずっと貫いています。野球さえできればいい、という考えは微塵もありません。

だからこそ、選手たちは彼のことを単なる「監督」ではなく、人生の師である「先生」として心から尊敬しているのです。

この姿勢は、少年野球に関わる私たち保護者に、極めて重要な視点を与えてくれます。

私たちは、子供の「専属コーチ」ではありません。我が子をプロ野球選手にすることが、子育てのゴールではないはずです。

私たちは、子供にとって最高の理解者であり、サポーターであり、そして「教育者」でなければなりません。

野球の技術的なことを教えられなくてもいいのです。野球未経験のパパやママだからこそ、教えられることはたくさんあります。

勝敗に一喜一憂するだけでなく、子供が野球というチームスポーツを通して、努力することの尊さ、仲間と協力することの喜び、そして失敗から立ち上がることの強さを学んでいく、そのプロセスそのものを見守り、支える。

その「教育者」としての視点を持つことが、目先の勝利よりもはるかに価値のある、子供の一生の財産を育むことに繋がるのではないでしょうか。

まとめ

聖隷クリストファー高校の甲子園初勝利。それは、体格や才能に恵まれたエリート集団ではないチームが、「頭とハートを使った野球」で歴史を動かせることを証明した、感動的な物語でした。

そして、その物語の根底には、名将・上村敏正監督が長年貫いてきた、深く、そして温かい指導哲学がありました。

- 「〇〇するな」という否定の言葉で選手を縛らない。

- 「どうすれば?」という問いかけで、選手の自主的な「気づき」を促す。

- 野球の技術以前に、一人の人間としての成長を何よりも大切にする。

この指導法は、昭和の根性論やスパルタ指導とは全く異なります。「時代が変われば、指導者にも変化が必要」という信念のもと、選手の個性を尊重し、その可能性を最大限に引き出す、まさに令和の時代に求められるリーダーの姿です。

今日から、グラウンドで子供にかける言葉を少しだけ変えてみませんか。

「するな」を「してみよう」に。

「なぜできないんだ」を「どうすればできるかな」に。

その小さな変化の積み重ねが、子供の心に自信という名の灯をともし、プレッシャーから解放された子供たちは、私たちが想像する以上の素晴らしいプレーを見せてくれるはずです。

上村監督と聖隷ナインが教えてくれた大切な教訓を胸に、私たちも子供と共に成長していく。そんな素晴らしい少年野球ライフを、今日から始めていきましょう。