仙台育英の強さの秘密とは?名将・須江監督の「競争と自主性」に学ぶ、少年野球で子供を伸ばす親の関わり方

仙台育英の強さの秘密とは?名将・須江監督の「競争と自主性」に学ぶ、少年野球で子供を伸ばす親の関わり方

2025年、夏の甲子園。灼熱の太陽が照りつける聖地で、宮城代表・仙台育英高校が圧巻の強さを見せつけ、初戦を突破しました。テレビの前で「すごいな…」と感嘆したパパさん、そして「うちの子も、いつかあんな風に…」と熱い想いを抱いた親御さんも多いのではないでしょうか。

「なぜ仙台育英はこんなにも強いのだろう?」

「毎年多くの好選手が集まり、活躍できる秘密は何なのだろう?」

その答えの鍵を握るのが、2022年に東北勢として初の甲子園優勝という偉業を成し遂げた名将・須江航監督です。彼の指導法の根幹には、「競争」と「自主性」という、非常に奥深いテーマがあります。

今回、このテーマについて専門家とじっくり語り合った解説音声を特別に用意しました。まずは、こちらの音声で全体像を掴んでみてください。通勤中の車の中など、耳だけでインプットするのもおすすめです。

いかがでしたでしょうか。

この記事では、音声でお話しした内容をさらに深く掘り下げ、「私たち少年野球の親子が、今日から家庭で何をすべきか」という視点で、具体的な親の行動や声かけの例を豊富に交えながら、文字でじっくりと解説していきます。

音声で「なるほど!」と感じた方はもちろん、お時間がない方やお子さんと一緒に読みたい方も、この記事を読み進めることで、我が子の可能性を最大限に引き出すための「最高の応援団長」になるための具体的なヒントがきっと見つかります。

圧巻の初戦突破!2025年夏、仙台育英の強さを示す一戦

まずは、多くの野球ファンを唸らせた、2025年8月6日の甲子園初戦(対 鳥取城北高校)を振り返ってみましょう。この一試合の中に、仙台育英の強さのエッセンスが凝縮されていました。

試合結果とハイライト:投打が噛み合った盤石の勝利

【第107回全国高等学校野球選手権大会 1回戦】

| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |

| 仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

| 鳥取城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

スコアだけを見れば「快勝」の一言ですが、その内実を見ると、仙台育英の周到な準備と戦略、そして選手の高い対応力が光ります。

試合が動いたのは、両チーム無得点で迎えた4回表。3番・土屋璃空選手、4番・川尻結大選手の連打で作ったチャンスから、5番・和賀颯真選手がタイムリーを放ち、均衡を破ります。圧巻だったのはその後。なんと、7番には1年生の砂涼人選手を起用し、ここで見事にスクイズを成功させ追加点。続く8番・高田庵冬選手、1番・田山纏選手もタイムリーで続き、この回一挙4点を奪い、試合の主導権を完全に握りました。

大舞台の、しかも緊迫した場面で、学年に関係なく役割を遂行できる選手層の厚さ。そして、セオリー通りの攻撃だけでなく、スクイズといった小技も絡めて確実に得点する戦術の多彩さ。まさに「横綱野球」と呼ぶにふさわしい戦いぶりでした。

大会第1号!原亜佑久選手の復活ホームランが示したもの

この試合を象徴するもう一つのシーンが、5回に飛び出した2番・原亜佑久選手のライトスタンドへのソロホームランです。これが今大会の記念すべき第1号。低反発バットが導入されてからの一発は、球場全体を大きくどよめかせました。

しかし、この一打の裏には、本人にしか分からない深い物語があります。原選手は昨年の夏、不調でメンバーから外れるという悔しさを味わっていました。その悔しさをバネに、冬場は食事とトレーニングで6kgも体重を増やし、パワーアップを遂げて甲子園の舞台に戻ってきたのです。

試合後のインタビューで「自分がまさか打つとは思わなかった」と語った原選手。その一振りは、単なる追加点以上の価値を持つ、努力が報われることを証明した一打でした。須江監督は、宮城大会ではベンチスタートもあった原選手を「相手投手の球種との相性が良い」というデータに基づき、この大舞台で2番に抜擢。その期待に最高の形で応えた選手と、選手の努力と特性を見抜いて起用する監督。この信頼関係こそが、仙台育英の強さの一端を示しています。

エース吉川陽大投手の快投と、それを支えた「準備力」

野手陣の活躍に、エースが黙っていません。先発マウンドに上がった左腕・吉川陽大投手は、9回を投げ抜き、許したヒットはわずか5本、12個の三振を奪う圧巻のピッチングで、今大会完封勝利の第1号投手となりました。

最速147キロを誇るストレートはもちろん、特に解説者を唸らせたのがスライダーのキレ。元巨人の江川卓氏も「高校生ではなかなか打てない」と絶賛するほどのボールでした。

しかし、この快投は単なる才能やその日の調子だけが生んだものではありません。試合後、須江監督は吉川投手の投球を「ほぼ100点のピッチング」と最大級の賛辞で称えました。その理由は、相手打線を徹底的に分析し、磨き上げてきた変化球を効果的に使い、狙い通りに打ち取った「準備力」と「実行力」にありました。エースとしての自覚と、チームを勝利に導くという強い意志が、この完璧な投球を生み出したのです。

仙台育英の強さの源泉:名将・須江航監督の指導哲学

初戦の戦いぶりを見ただけでも、仙台育英が付け焼き刃ではない、本物の強さを持ったチームであることが分かります。その強固な土台を築いているのが、須江航監督の独自の指導哲学です。一見、矛盾しているようにも思える「競争」と「自主性」。この二つをいかにして両立させ、選手の成長に繋げているのか、その核心に迫ります。

根幹にあるのは「日本一激しいチーム内競争」

須江監督が公言してはばからないのが、「日本一激しいチーム内競争」を選手に課していることです。部員数は70名を超え、その全員が「甲子園のレギュラー」という一つの目標に向かって、日々しのぎを削っています。

なぜ、そこまで「競争」を重視するのか?

それは、須江監督の選手選考の基準に「うまい選手より、強い選手を選ぶ」という明確な哲学があるからです。「強い」とは、プレッシャーのかかる場面で実力を発揮できる勝負強さや、チームの勝利のために自己犠牲ができる精神的な強さを指します。技術的な巧みさだけでなく、そうしたメンタルの強さは、厳しい競争環境の中でしか磨かれません。

その哲学は、今大会の選手起用にも如実に表れています。

- 1年生・砂涼人選手の遊撃手でのスタメン抜擢: 経験豊富な上級生がいる中で、1年生を重要なポジションで起用。学年に関係なく、「今、チームの勝利に最も貢献できる選手」を選ぶというメッセージです。

- 原亜佑久選手の2番起用: 前述の通り、昨夏の悔しさやその後の努力、そしてデータ分析に基づいた抜擢。これは他の全部員に対し、「誰にでもチャンスはある。準備を怠るな」という強烈なメッセージになります。

この厳しい競争があるからこそ、選手たちは一瞬たりとも気を抜けません。そして、その競争を勝ち抜いてグラウンドに立った選手は、絶大な自信と覚悟を持ってプレーすることができるのです。

競争と両輪をなす「選手の自主性を最大限に引き出す」仕組み

「厳しい競争」と聞くと、監督が選手を上から力で押さえつけるような、一昔前の体育会系の指導をイメージするかもしれません。しかし、須江監督の指導法は、その対極にあります。厳しい競争環境と、選手の「自主性」の尊重を見事に両立させているのです。

- 監督は「指導者」ではなく「相談役」

須江監督は、自身の役割を「選手たちの相談役」と語っています。頭ごなしに「こうしろ!」と命令するのではなく、選手一人ひとりと対話し、個々の能力や特性を分析。そして、「君の良さを活かすには、どういう方向に進めばいいか」を一緒に考える時間を大切にしています。この対話を通じて、選手は自らの課題を認識し、自分で考える力を養っていきます。 - 「叱る」から「丁寧に説明する」指導へ

「正直言って、選手たちを叱る意味を年々感じなくなってきています」と須江監督は明言します。これは、現代の子供たちの特性を深く理解しているからに他なりません。生まれた時から情報が溢れ、自分で選ぶことに慣れている世代に対し、感情的に叱っても反発を招くだけ。それよりも、「なぜこの練習が必要なのか」「なぜこのプレーが良くなかったのか」を、論理的かつ丁寧に説明することで、選手自身の深い納得感を引き出し、主体的な行動に繋げているのです。 - 選手が自分で選ぶ「自由度の高い練習環境」

仙台育英の練習には、かなりの自由度があると言われています。全員が画一的なメニューをこなすのではなく、自分の長所を伸ばしたり、短所を克服したりするために、自分に必要な練習を自分で選択できる時間があります。この「自己決定」の機会が、選手のやる気を引き出し、「やらされる練習」から「やる練習」へと意識を変革させます。

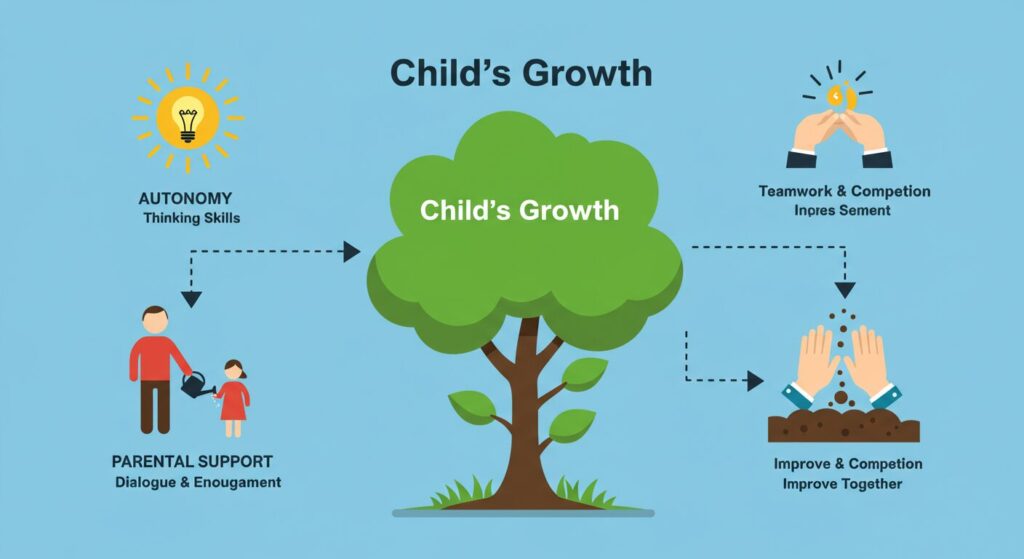

「競争」と「自主性」。この二つのエンジンをフル回転させることで、選手たちは技術的にも精神的にも大きく成長を遂げるのです。

数々の名言に込められた哲学「人生は敗者復活戦」

須江監督の言葉は、なぜ多くの人の心を打つのでしょうか。それは、彼の言葉が野球の技術論に留まらず、選手の「人間的な成長」を願う深い愛情に基づいているからです。

「人生は敗者復活戦。すごく大事なことなので、もう一回言います。人生は、敗者復活戦です」

2023年の夏の甲子園、決勝で慶應義塾高校に敗れた後のインタビューでの言葉です。勝者だけが称えられる世界で、敗れた選手たち、そして全国の球児たちに送ったこのメッセージは、多くの人の胸を熱くしました。

「青春って、すごく密なので」

2022年の優勝インタビューでの言葉です。コロナ禍で多くの制限を強いられた高校生たちの気持ちを代弁し、短い高校生活の一瞬一瞬を大切にしてほしいという願いが込められています。

これらの言葉から分かるのは、須江監督が野球を通じて選手に「生きる力」を伝えようとしていることです。勝つことだけが全てではない。失敗から学び、困難に立ち向かい、仲間と協力することの尊さ。そうした人間教育こそが、土壇場での強さ、そして卒業後も続く人生の礎となると信じているのです。

【少年野球パパ必見】須江監督の哲学から学ぶ!明日から実践できる「子供を伸ばす親の関わり方」

さて、ここからがこの記事の最も重要なパートです。仙台育英の強さの秘密、そして須江監督の素晴らしい指導哲学を、私たち少年野球の親はどのように家庭で活かせば良いのでしょうか。

もちろん、高校野球のトップレベルの環境をそのまま真似することはできません。しかし、その根底に流れる哲学は、小学生の子供を育てる上で非常に重要なヒントに満ちています。野球未経験のパパでも大丈夫。専門的な技術指導ではなく、「関わり方」を変えるだけで、子供は驚くほど成長します。

「競争」をポジティブな力に変える関わり方

少年野球にも、レギュラー争いや試合の勝敗といった「競争」はつきものです。しかし、一歩間違えれば、競争は子供を追い詰め、野球嫌いの原因にもなりかねません。須江監督の哲学を参考に、競争を「成長のガソリン」に変えるための親の関わり方を見ていきましょう。

1. 結果だけでなく「挑戦した勇気」を褒める

子供がレギュラーに選ばれなかった時、試合でエラーをしてしまった時。親として、つい結果だけを見てがっかりしたり、叱ってしまったりしがちです。しかし、そこで思い出してほしいのが須江監督の「人生は敗者復活戦」という言葉です。

大事なのは、結果そのものではなく、そこに至るまでのプロセスと、挑戦した勇気です。

- 声かけ例:「惜しかったな!でも、あそこで勝負しにいったお前の気持ちは最高だったぞ」

- 声かけ例:「レギュラーにはなれなかったけど、最後まで諦めずに練習してたこと、父さんはちゃんと見てたよ。その気持ちがあれば絶対次は大丈夫だ」

失敗を責めるのではなく、挑戦した事実を認めてあげる。その一言が、子供の「次も頑張ろう」という気持ちを育てます。

2. ライバルは「敵」ではなく「同じ目標を持つ仲間」と教える

同じポジションを争うチームメイトは、子供にとってはライバルです。しかし、そのライバルを「蹴落とすべき敵」と捉えるか、「切磋琢磨し、共に成長する仲間」と捉えるかで、子供の人間的な成長は大きく変わります。

思い出してください。仙台育英の選手が猛暑で足をつった際、相手チームである鳥取城北の選手たちが駆け寄り、懸命に介抱する姿がありました。試合後、須江監督はその行為を心から称賛しました。これこそがスポーツマンシップです。

- 声かけ例:「〇〇君、今日はすごいプレーしてたな!あいつがいるから、お前ももっと頑張れるな!」

- 声かけ例:「試合には負けちゃったけど、相手チームの挨拶、素晴らしかったな。ああいうチームと試合ができて良かったな」

親がライバルや相手チームを尊重する姿勢を見せることで、子供も自然と仲間を大切にし、フェアプレーの精神を学ぶことができます。

3. 小さな成功体験を一緒に喜ぶ

ホームランやファインプレーといった派手な活躍だけが、成功ではありません。チームの勝利のために、目立たないけれど重要なプレーはたくさんあります。

- バントや進塁打: 自分のアウトと引き換えに、ランナーを次の塁に進める自己犠牲のプレー。

- 四球を選ぶ: 打ちたい気持ちを抑え、チームのために出塁する選球眼。

- 大きな声でのカバーリング: 直接ボールに触らなくても、周りの仲間を助ける準備。

こうした「小さな成功」を親が見つけて、具体的に褒めてあげることが非常に重要です。

- 声かけ例:「あの場面でしっかりバントを決められたのはすごい!あれでチームのチャンスが広がったんだよ」

- 声かけ例:「今日はヒットは出なかったけど、しっかりボールを見極めてフォアボールを選んだな。ナイス選球眼!」

自分の働きを親が理解してくれている、見てくれている。その安心感が、子供の自己肯定感を育み、派手なプレーだけに固執しない、チーム思考の選手へと成長させてくれます。

「自主性」をじっくり育むための親の心構え

須江監督が「叱る意味を感じない」と語るように、現代の子供を伸ばす鍵は「自主性」にあります。親が一方的に指示・命令するのではなく、子供が自分で考え、自分で決める力を育むための関わり方が求められています。

1. 「教えすぎない」勇気を持つ

野球経験のあるパパほど、子供のプレーに口を出したくなるものです。「バッティングフォームが違う!」「もっと腰を落とせ!」そのアドバイスは、愛情から来るものだと分かっています。しかし、少しだけ我慢してみてください。

教えすぎることは、子供から「考える機会」を奪ってしまいます。なぜ、今のスイングでは打てなかったのか?どうすれば、ゴロをうまく捕れるようになるのか?まず、子供自身に考えさせることが大切です。

- NGな声かけ:「だからこうしろって言っただろ!」

- OKな声かけ:「今のはどうしてうまくいかなかったんだと思う?」→「なるほど、そう考えたんだな。じゃあ、次はどうしてみる?」

親は答えを教える「先生」ではなく、子供が答えを見つける手助けをする「相談役」になるのです。すぐに答えは出ないかもしれません。しかし、その「うーん」と考える時間こそが、子供の野球脳を育む貴重な栄養になります。

2. 子供に「選ばせる」機会を作る

仙台育英の選手が練習メニューを自分で選択するように、家庭の中でも子供に「自己決定」の機会を意識的に作ってあげましょう。小さなことで構いません。

- 練習前の声かけ:「今日は素振りを頑張る?それともキャッチボールの時間を長くする?」

- 野球ノートを見ながら:「次の試合までの目標を、自分で一つ決めてみようか」

「やらされる」のではなく「自分で決めた」ことだからこそ、子供は意欲的に取り組むことができます。もちろん、時には間違った選択をするかもしれません。しかし、その失敗経験すらも、「次はこうしよう」という次なる自主的な学びへと繋がるのです。

3. 最高の「環境づくり」に徹する

では、親は何をすればいいのか?それは、子供が安心して野球に打ち込める「最高の環境」を作ってあげることです。これこそ、野球の技術が分からないパパやママの腕の見せ所です。

- 食事と睡眠: 成長期の子供にとって、体を作る資本です。栄養バランスの取れた食事や、十分な睡眠時間を確保してあげることは、どんな技術指導にも勝る最高のサポートです。

- 用具のメンテナンス: スパイクを磨いたり、グローブの手入れを一緒にしたりする時間も、大切なコミュニケーションです。道具を大切にする心も育まれます。

- 送迎と応援: 練習や試合への送迎、そしてグラウンドでの温かい応援。親が自分のために時間を使ってくれている、応援してくれているという事実が、子供にとっては何よりの力になります。

技術に口を出すのをグッとこらえ、こうした裏方としてのサポートに徹する。これが、子供の自主性を尊重し、信頼関係を築くための最も重要な関わり方です。

4. ポジティブな対話の時間を増やす

須江監督が選手との面談を大切にするように、親子でも対話の時間を意識的に作りましょう。その際、親が一方的に話すのではなく、「聞き役」に徹することがポイントです。

野球ノートは、そのための最高のツールになります。

- 今日の練習で楽しかったことは?

- 悔しかったことは?

- 次はどんなプレーがしたい?

子供が書いた内容に対して、アドバイスや説教をする必要はありません。「そうか、そんな風に感じてたんだな」「悔しかったな。でも、そうやって目標が持てるのはすごいことだよ」と、まずは子供の気持ちを丸ごと受け止めてあげる(傾聴・承認)。この安心できる対話の積み重ねが、子供が素直な気持ちを話せる関係性を築き、自分で課題を見つけ、解決していく力を育んでいくのです。

【要注意】子供の成長を妨げるNGな関わり方

良かれと思ってやっていることが、実は子供のやる気を削ぎ、成長を妨げてしまっているケースは少なくありません。須江監督の哲学とは真逆の、避けるべきNGな関わり方も確認しておきましょう。

- 他の子との比較: 「〇〇君は打ってるのになんでお前は…」これは百害あって一利なし。子供の自己肯定感を著しく傷つけます。見るべきは「他の子」ではなく「過去の我が子」。少しでも成長した部分を見つけて褒めてあげましょう。

- 監督・コーチの采配批判: 「なんでうちの子を使わないんだ」「あの采配は意味が分からない」といった言葉を子供の前で口にするのは絶対にやめましょう。子供は指導者を信頼できなくなり、チームの和を乱す原因になります。

- グラウンドでの過度なコーチング: 我が子にだけ「もっと前!」「ボールをよく見ろ!」と叫んでいませんか?子供は萎縮してしまい、プレーに集中できません。指導は指導者に任せ、親は温かい声援と拍手に徹するのが鉄則です。

まとめ:子供の可能性を信じ、最高の応援団になろ

2025年夏の甲子園で見せた仙台育英の強さ。その秘密は、最新のトレーニングや戦術だけではありませんでした。その根底には、須江航監督が情熱を注いで築き上げた、「競争」の中で「自主性」を育むという、選手の人間的成長を第一に考えた指導哲学がありました。

私たち少年野球の親が学ぶべきは、まさにこの点です。

- 競争の結果に一喜一憂せず、挑戦するプロセスを認めてあげること。

- ライバルを仲間として尊重し、チームで戦うことの尊さを伝えること。

- 答えを教えるのではなく、子供が自分で考える時間と機会を与えてあげること。

- そして、何よりも子供の可能性を信じ、食事や健康管理、そして温かい対話といった、親にしかできないサポートに徹すること。

2022年の優勝インタビューで、須江監督は言いました。

「青春って、すごく密なので」

少年野球に親子で夢中になれる時間は、本当にあっという間です。そのかけがえのない時間を、怒ったり、悩んだりする時間よりも、子供の成長を隣で喜び、伴走する時間に変えていきませんか。

完璧な親である必要はありません。今日からできる、小さな関わり方の変化が、きっと子供を大きく成長させてくれるはずです。私たち親は、監督でもコーチでもなく、我が子の「最高の応援団長」なのですから。