天才投手・藤浪晋太郎を襲った「悪夢」という現実

「あの子、もしかしてスランプかも…」

「最近、練習でも試合でも自信なさそうにしている…」

わが子が野球の壁にぶつかり、思い悩んでいる姿を見るのは、親として本当に辛いものですよね。特に、真面目で一生懸命な子ほど、一度つまずくと深く悩み込んでしまうことがあります。

もし今、あなたのお子さんがそんな状況にあるなら、この記事はきっと大きな助けになるはずです。

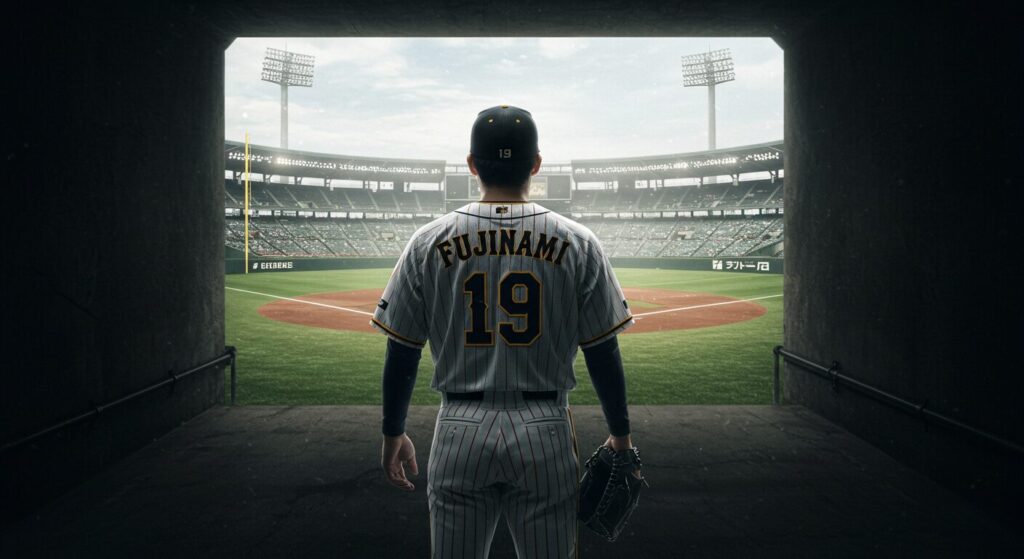

実は、日本プロ野球界を代表する才能の持ち主であり、この度3年ぶりに日本球界(横浜DeNAベイスターズ)に復帰した藤浪晋太郎投手も、かつては想像を絶するほどの深い「悪夢」の中でもがいていました。

彼の復活劇には、技術論や根性論では片付けられない、少年野球の親子が今日から実践できる「心の整え方」のヒントが詰まっています。

今回、この記事のポイントを対談形式で分かりやすく深掘りした解説音声を用意しました。

「まずは音声で気軽に概要を知りたい」という方は、こちらを再生してみてください。もちろん、このままじっくりと記事を読み進めていただいても、大切な学びをすべて得ることができます。

音声でご紹介したように、藤浪投手の経験は、子どもたちの野球人生だけでなく、日々の生活にも役立つ普遍的な教訓に満ちています。

それでは、彼がどのようにして長いトンネルを抜け出したのか、その軌跡をたどりながら、具体的な「心の整え方」を一つひとつ詳しく見ていきましょう。

輝かしいキャリアと、突如訪れた不振の壁

藤浪晋太郎投手といえば、大谷翔平選手と共に「黄金世代」と称され、大阪桐蔭高校時代には甲子園で春夏連覇を達成した「怪物」です。

プロ入り後もその勢いは止まらず、阪神タイガースで高卒ルーキーながら3年連続2桁勝利をマーク。誰もが、彼の未来は輝かしいエース街道だと信じて疑いませんでした。

しかし、2016年頃から、その歯車が少しずつ狂い始めます。

かつては打者を圧倒していた150キロ超のストレートが、相手バッターに簡単に見切られる。必殺のスプリットやスライダーも、思うようにコントロールできない。四球、暴投、そして打者へのデッドボール…。

「どうして、あんなにすごかったのに…」

ファンも、そして誰より彼自身が、その答えを見つけられずにいました。2017年には、試合中にキャッチャーへ「直球のリリースの感覚がないんです」と打ち明けるほど、彼は自分の体とボールをコントロールする感覚を完全に見失っていたのです。

「歯がボロボロに…」心と体を蝕んだ想像を絶する苦悩

彼の苦しみは、単なる「不調」という言葉では片付けられない、深刻なものでした。

制球が定まらない彼がマウンドに上がるたび、スタンドからはため息が漏れる。その一つ一つが、鋭い刃のように彼の心を突き刺しました。後に藤浪投手は、その苦悩を赤裸々に語っています。

「自律神経失調症のようになって、寝れないというか、もう寝付きが悪いというレベルではなかった。首筋から背中のあたり、背骨のところが焼けるように熱くなったりして。強烈な張りと言えばいいんですかね」

「よくアニメとかで悪夢にうなされて取り乱したりするシーンがあるじゃないですか。夜中、『わっ!』って叫びながら起きたりだとか。あんなことがほんとにあって。あと、ストレスが溜まっているとき、人間って歯が抜ける夢を見るそうなんです。それは何回もありました。口の中で歯がボロボロと崩れるんです」

夜も眠れず、悪夢にうなされ、自分の歯が崩れ落ちる夢を見るほどのストレス。大好きだったはずの野球、キャッチボールさえも「憂鬱」に感じる日々。

これはもはや、技術的な問題だけではありません。彼の心と体は、限界を超えて悲鳴を上げていたのです。

「イップス」の正体とは?技術だけではない心の問題

藤浪投手の不振が長期化する中で、メディアやファンの間では「イップスではないか?」という言葉が囁かれるようになりました。

イップスとは、主にスポーツ選手が、極度のプレッシャーや精神的な原因によって、それまで当たり前にできていた動作(投げる、打つ、蹴るなど)が突然できなくなってしまう症状のことです。

藤浪投手の場合、まさにこの状態でした。

- 技術的な不調が続く

- 周囲からの期待や批判がプレッシャーになる

- 「また暴投したらどうしよう」という不安が頭をよぎる

- その不安が体を硬直させ、さらにコントロールを乱す

この「不安の悪循環」こそが、イップスの恐ろしい正体です。そして、この悪循環は、プロ野球選手だけでなく、少年野球の選手たちの身にも、いつでも起こりうることなのです。

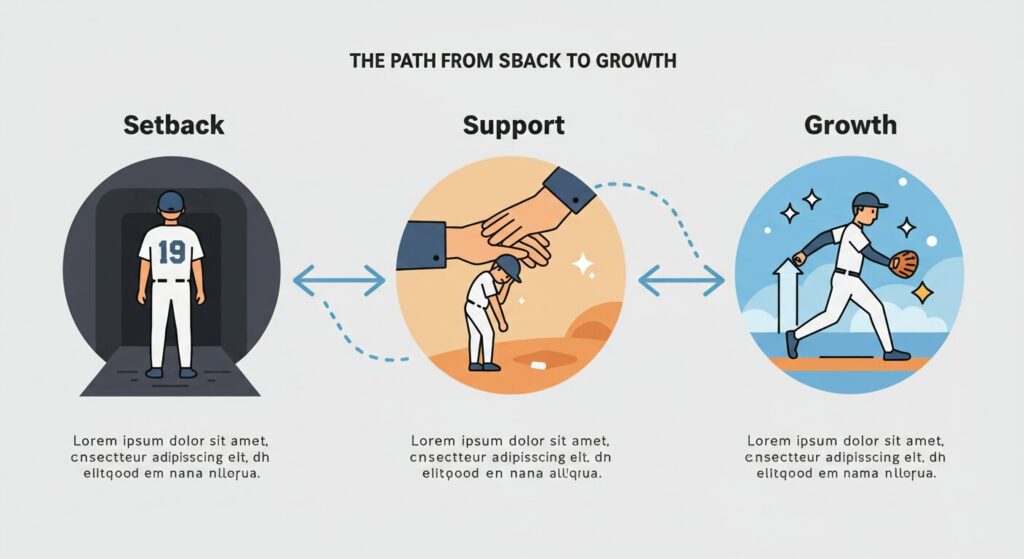

復活への転換点「メンタルも技術」という大発見

深い闇の中でもがき続けていた藤浪投手。しかし彼は、諦めませんでした。「何かを変えなければ」。その一心で、彼はもがき、考え、行動し続けました。

そして、ついに彼は、暗闇を照らす一つの光を見つけ出します。それは、彼の野球人生、いや、人生そのものを変えるほどの大きな「発見」でした。

メジャーで出会った「コントロール思考法」

転機が訪れたのは、メジャーリーグに挑戦してからのことでした。代理人から紹介されたメンタルコーチとの出会いが、彼の凝り固まった考え方を根底から覆します。

それまで「メンタルなんて精神論だ」と、どこか否定的に捉えていた彼に、コーチはこうアドバイスしました。

「指先からボールを離すまでが、君がコントロールできること。その後の『打たれる』とか『打たれない』とかいう結果は、君にはコントロールできない」

この言葉を聞いた瞬間、藤浪投手の頭に衝撃が走ります。

「なるほど…。メンタルも技術の1つってことなんやな…」

彼はこの時、メンタルが「気合」や「根性」といった曖昧なものではなく、具体的な思考法によって習得・管理できる「技術」なのだと気づいたのです。

「過程」に集中するだけで、心は驚くほど軽くなる

この「コントロール思考法」は、少年野球の選手たちにとっても非常に重要です。

野球には、自分でコントロールできることと、できないことがハッキリと分かれています。

| コントロールできること | コントロールできないこと |

| 練習への取り組み方、集中力 | 相手チームの実力 |

| 試合前の準備、コンディション調整 | 審判の判定 |

| 自分の思考、感情の持ち方 | 天気やグラウンドの状態 |

| 投げるときのフォーム、打つときのフォーム | 試合の勝ち負け、ヒットやエラーという結果 |

多くの子どもたち(そして大人も)は、コントロールできない「結果」に一喜一憂し、心をすり減らしてしまいます。「なんで打てなかったんだ」「エラーしちゃった、最悪だ」。

しかし、藤浪投手が学んだように、意識を向けるべきはコントロールできる「過程」なのです。

- 「打てるか打てないか」ではなく、「練習通りに思いっきりバットを振り切る」ことに集中する。

- 「抑えられるか」ではなく、「キャッチャーミットだけを見て、指先からボールを離す瞬間」に集中する。

藤浪投手は、自らを「完璧主義者」と語っています。完璧を求めるあまり、コントロールできない結果まで完璧にしようとして、自分を追い詰めていたのかもしれません。

この「過程への集中」は、完璧主義の呪縛から彼を解き放ち、目の前のワンプレーに全力を注ぐという、アスリートとして最も大切な原点に彼を立ち返らせてくれたのです。

原点回帰と科学的アプローチの融合

メンタル面の大きな発見と並行して、藤浪投手は技術面でも復活への道を模索していました。

1. 科学的アプローチによる自己分析

2017年のオフ、彼は本格的な動作解析を行い、長年の不振の原因が「体の使い方のズレ」にあることを科学的に突き止めます。これは、漠然としていた不調の原因が「見える化」された瞬間でした。

「なぜか分からないけどダメだ」という状態から、「ここをこう直せば良くなる」という明確な道筋が見えたことで、彼の心から大きな不安が取り除かれました。

2. 自身の感覚を信じる「原点回帰」

様々なアドバイスに耳を傾け、試行錯誤を繰り返す中で、彼は時に自分の感覚とは違うことにも挑戦しました。しかし、最終的に彼はこう結論づけます。

「グルッと1周回って、最後は高校時代から持っていた考え、感覚に戻ってきた」

これは、外部の情報に振り回されるのではなく、自分自身の感覚という「軸」を信じる勇気を取り戻したことを意味します。

科学的なデータで客観的に自分を理解し、その上で、自分が最も信頼できる「感覚」に立ち返る。この「技術」と「感覚」の融合こそが、彼の復活を盤石なものにしたのです。

【実践編】少年野球の君へ!藤浪流「心の整え方」

さて、ここからは、藤浪投手の復活劇から学んだことを、少年野球の選手たちがすぐに実践できる具体的な「心の整え方」として紹介していきます。お父さん、お母さんも、ぜひお子さんと一緒に読んでみてください。

課題①:失敗が怖い… → 考え方:失敗は成長の最強の武器!

野球は「失敗のスポーツ」だと言われます。プロ野球の一流バッターでさえ、10回バッターボックスに立って7回は失敗(アウトに)なるのですから。

エラーをしてしまった。三振してしまった。そんな時、「自分はダメだ」なんて思う必要は全くありません。藤浪投手は、あの苦しい日々を振り返ってこう言っています。

「つらいことのほうが多かったので、人の痛みが分かるようになりました。人間として一つ成長でき、大きくなれたのかなと思います」

失敗は、君をダメにするものではなく、君を「成長させてくれる最高のチャンス」なのです。

- なぜエラーしたんだろう? → 「捕る瞬間にボールから目を離してたかも。次はしっかり最後まで見よう!」

- なぜ三振したんだろう? → 「高めのボール球に手を出してしまった。次はもっとボールをよく見て、自分の好きな球だけを打とう!」

このように、失敗の原因を冷静に分析し、「次どうするか」を考えれば、すべての失敗は君をレベルアップさせるための貴重なデータに変わります。

チャレンジしたこと自体が、金メダル!

結果を恐れて何もしないのが一番もったいない。「三振してもいいから、思いっきり振ってみよう!」そのチャレンジする気持ちこそが、何よりも素晴らしいのです。

課題②:緊張でガチガチに… → 対処法:心を落ち着かせる魔法

「試合になると、緊張でいつも通りのプレーができない…」

これも、多くの選手が抱える悩みですよね。でも、安心してください。緊張は「悪いもの」ではありません。

スポーツ心理学では、適度な緊張は集中力を高め、最高のパフォーマンスを引き出すことがわかっています。つまり、緊張するのは「本気で頑張りたい!」と思っている証拠なのです。

問題は、緊張しすぎて体がガチガチになってしまうこと。そんな時に使える、心を落ち着かせる魔法(テクニック)を2つ紹介します。

魔法その1:呼吸法で心をリセット

藤浪投手も、メジャーで学んだリラックス法として「息をしっかり吐くこと」の重要性を子どもたちに教えています。緊張すると、呼吸は浅く、速くなります。これを、意識的に深く、ゆっくりとした呼吸に変えるのです。

【親子でできるリラックス呼吸法】

- 楽な姿勢で座るか、立つ。

- お腹にそっと手を当てる。

- 鼻からゆっくり息を吸う(3秒くらい)。お腹が風船のように膨らむのを感じて。

- 少し息を止める(2秒くらい)。

- 口からゆっくり、長ーく息を吐き出す(5秒以上かけて)。お腹の風船がしぼんでいくのを感じて。

これを3~5回繰り返すだけで、不思議と心がスッと落ち着いてきます。ピンチの場面や、バッターボックスに入る前など、いつでもどこでも使えるお守りのようなテクニックです。

魔法その2:ルーティンで「いつもの自分」を呼び出す

プロ野球選手が、バッターボックスで毎回同じ動作をしたり、マウンドでプレートを均したりするのを見たことがありますか?あれが「ルーティン」です。

試合という特別な場面でも、「いつもの決まった行動」をすることで、心を平常心に保ち、「さあ、やるぞ!」というやる気のスイッチを入れる効果があります。

これは少年野球でも簡単に取り入れられます。

- バッターボックスに入ったら、必ずスパイクの土を払う

- 守備につく前に、必ず帽子のつばを触る

- 投げる前に、必ず深呼吸を一つする

どんな小さなことでも構いません。自分だけの「お決まりの儀式」を作ってみましょう。それが、緊張した君を助けてくれる「いつもの自分」を呼び出す合図になります。

課題③:自信が持てない… → 対処法:小さな「できた!」を集めよう

藤浪投手は、692日ぶりに勝利投手になった時、こう語りました。

「コツコツやるしかないと思って、毎日毎日、練習してきました」

スランプからの脱出に、近道や魔法の杖はありません。自信とは、一発逆転ホームランで手に入れるものではなく、地道な努力と、小さな「できた!」をレンガのように積み重ねて作るお城のようなものなのです。

- 素振りで、昨日より力強いスイングができた!

- キャッチボールで、狙ったところに5球連続でできた!

- 練習試合で、勇気を出して盗塁ができた!

どんなに小さなことでも、「できた!」という成功体験は、君の脳にご褒美を与え、「自分は成長している」という確かな自信を育ててくれます。

ぜひ、「野球ノート」をつけて、その日「できたこと」を記録してみてください。自信をなくしそうになった時、そのノートを見返せば、「自分はこんなに頑張ってきたんだ!」という事実が、君に再び前を向く力を与えてくれるはずです。

親ができる最高のサポート術|我が子を「メンタルコーチ」として支えるには?

子どものメンタルを育む上で、最も重要な存在は、監督やコーチ以上に、実は親御さんなのかもしれません。

ここでは、野球経験のないお父さん、お母さんでもできる、お子さんの心を強くしなやかに育むためのサポート術を具体的にお伝えします。目指すのは、技術を教える「コーチ」ではなく、心に寄り添う「最高のメンタルコーチ」です。

結果ではなく「過程」と「努力」を褒める

私たちはつい、「ヒットを打った」「三振した」という目に見える「結果」だけで子どもを評価してしまいがちです。しかし、子どもの自己肯定感を育む上で本当に大切なのは、「過程」と「努力」を認めてあげることです。

| NGな声かけ 👎 | OKな声かけ 👍 |

| 「なんで打てなかったんだ!」 | 「残念だったけど、最後まで諦めずにボールに食らいついてたね!」 |

| 「またエラーか!」 | 「ドンマイ!あの難しい打球によく追いついたよ。次頑張ろう!」 |

| 「練習してるのに、なんでできないの?」 | 「毎日コツコツ頑張ってるの、ちゃんと見てるよ。その努力は絶対無駄にならないからね。」 |

大切なのは、具体的な行動を褒めることです。「すごい」「頑張った」だけでは漠然としています。「あの場面で、思いっきりバットを振れたのがすごかったよ」のように、子どもがチャレンジした行動そのものを言葉にして伝えてあげましょう。

子どもは、「お父さん、お母さんは、結果だけじゃなくて、僕の頑張り自体を見てくれているんだ」と感じることで、安心して次のチャレンジに向かうことができます。

「なぜ?」ではなく「どうだった?」共感と傾聴のコミュニケーション

子どもが試合で失敗して落ち込んでいる時、あなたはどんな言葉をかけますか?

「なぜあんなミスしたんだ?」

この「なぜ?」という問い詰め型の質問は、子どもを追い詰めるだけで、何の解決にもなりません。

大切なのは、まず子どもの気持ちを「共感」し、「傾聴」する(じっくり聴く)ことです。

【失敗した子どもとの会話ステップ】

- 気持ちを尋ねる(Open Question)

「今日の試合、どんな気持ちだった?」

「あの場面、どう感じてた?」 - 最後まで聴く(傾聴)

たとえそれが言い訳や他人のせいに聞こえても、途中で遮らずに「うん、うん」と最後まで聴いてあげてください。子どもは、自分の感情を言葉にすることで、頭の中を整理しています。 - 感情を受け止める(共感)

「そうか、悔しかったんだね」

「エラーした時、頭が真っ白になっちゃったんだね」

と、子どもの感情をそのまま受け止めてあげます。 - 次への視点を提供する(Reframing)

気持ちが落ち着いてきたら、初めて次への視点を一緒に考えます。

「その悔しい気持ちを、次の練習でどう活かそうか?」

「次はどうしたら、もっとうまくできるかな?」

このコミュニケーションを通じて、子どもは「自分の気持ちを分かってくれる味方がいる」という絶対的な安心感を得ることができ、失敗を乗り越える力を育んでいきます。

ポジティブな環境作りと「休養」の大切さ

最後に、家庭という「安全基地」の環境作りも非常に重要です。

- 自発的な行動を促す: 「練習しなさい!」と強制するのではなく、「今日はどんな練習がしたい?」と子ども自身に決めさせる場面を作りましょう。自己決定は、モチベーションの源泉です。

- 休養とリフレッシュ: 練習と同じくらい、心と体を休ませることは大切です。十分な睡眠はもちろん、時には野球から完全に離れて、家族で思いっきり遊んだり、リラックスしたりする時間を作りましょう。そのオン・オフの切り替えが、自律神経を整え、心の健康を保ちます。

まとめ:挫折は、君を強く、そして優しくする

藤浪晋太郎投手の復活劇は、私たちに多くのことを教えてくれます。

それは、才能あふれる天才でさえ、深く暗いトンネルに入り込むことがあるということ。そして、そのトンネルを抜けるために必要なのは、技術だけでなく、自分の心と向き合い、それを整える「技術」なのだということです。

この記事で紹介した「心の整え方」を、最後にもう一度振り返ってみましょう。

- コントロールできる「過程」に集中する

- 失敗を「成長のチャンス」と捉える

- 呼吸法やルーティンで「平常心」を保つ

- 小さな「できた!」を積み重ねて「自信」を育てる

- 親は結果でなく「努力」を褒め、「共感」で心に寄り添う

もし、今あなたのお子さんが野球の壁にぶつかっているのなら、それは大きなチャンスです。藤浪投手が「人の痛みが分かるようになった」と語ったように、困難を乗り越えた経験は、野球の技術を向上させるだけでなく、お子さんの心をより強く、より優しく、そしてより大きく成長させてくれるはずです。

藤浪投手の新たな挑戦を応援しながら、私たちも、少年野球という舞台で繰り広げられる子どもたちの挑戦を、温かく、力強くサポートしていきましょう。