消えゆく「丸刈り文化」- 高校野球に何が起きているのか?

「最近の高校球児、髪が長くなったな…」

テレビで夏の甲子E園を見ながら、ふとそう感じた野球パパも多いのではないでしょうか。ほんの数年前まで、高校球児といえば「丸刈り」が当たり前の風景でした。気合の象徴、チームの結束の証として、疑うことすらなかったこの文化が、今、劇的な変化の時を迎えています。

この変化は、単なる髪型の自由化ではありません。その背景には、社会全体の価値観の変容という大きな波があり、それは私たち少年野球に関わる親子にとっても、決して他人事ではないのです。

この記事では、高校野球でなぜ「脱・丸刈り」が進んでいるのかを深く掘り下げ、その大きな流れが少年野球の世界この記事では、高校野球でなぜ「脱・丸刈り」が進んでいるのかを深く掘り下げ、その大きな流れが少年野球の世界にどのような影響を与えているのかを徹底解説します。

- 旧来の指導法や価値観がなぜ通用しなくなったのか

- 子供の個性を尊重しながら、勝利を目指すための新しい指導法とは

- これからの時代、親としてどう子供と向き合い、チームと関わっていくべきか

本文を読み進める前に、この記事の読みどころや背景にある大きな変化について、約6分半の音声でサクッと掴んでみませんか?

野球指導と育成に詳しい2人の専門家が、この記事の核心部分を対談形式で分かりやすく解説しています。音声で全体像を掴んでから読むことで、記事への理解が何倍にも深まるはずです。

いかがでしたでしょうか。

音声で全体像を掴んだ方も、じっくり文字で深掘りしたい方も、ぜひこのまま読み進めて、お子さんの野球人生をより豊かに、そして力強くサポートするための「新しい羅針盤」を手に入れてください。

丸刈りの歴史と「強制」への根強い疑問

そもそも、なぜ高校野球では丸刈りが「伝統」とされてきたのでしょうか。

そのルーツは、実は第一次世界大戦のさなかに開催された第1回全国高等学校選手権大会(1915年)にまで遡ります。当時は戦時体制下であり、一般国民にとっても丸刈りは珍しくありませんでした。衛生面や規律の象徴として軍隊で採用されていたこともあり、そのイメージが野球界にも根付いたとされています。

戦後、東京六大学野球で丸刈りが主流となったことで、そのスタイルが高校野球にも定着。「気合の現れ」「高校生らしさ」といった、どこか曖昧な精神論と共に、一種の「様式美」として受け継がれてきました。中には、戦後の自由な風潮に反して「抵抗する者はバリカンで」と短髪令を徹底した学校もあったほどです。

しかし、時代は変わりました。

個人の自由や多様性が尊重される現代において、「本当に髪型をチームで統一する必要があるのか?」「合理的な理由なく、個人の意思を無視した『強制』は正しいのか?」という根源的な問いが、選手や指導者、そして社会全体から投げかけられるようになったのです。

データで見る「脱・丸刈り」という劇的な変化

この変化は、感覚的なものではありません。日本高等学校野球連盟(高野連)が5年ごとに行っている実態調査が、その劇的な進展を数字で明確に示しています。

| 調査年 | 丸刈りを規則とする学校の割合 | 長髪などを可とする学校の割合 |

| 2018年 | 76.8% | 19.1% |

| 2023年 | 26.0% | 53.7% |

| (出典: 日本高野連「高校野球実態調査」より作成) |

驚くべきことに、わずか5年間で丸刈りを規則とする学校は3分の1以下に激減。逆に、長髪などを認める学校が半数を超えるという、まさに「逆転現象」が起きています。2018年の夏の甲子園では出場校の9割以上が丸刈りでしたが、2023年には少なくとも7校が長髪で聖地の土を踏みました。

きっかけはコロナ禍と強豪校の躍進

この大きな変化の引き金となったのが、皮肉にも新型コロナウイルスの感染拡大でした。

部活動が長期間停止し、自宅待機を余儀なくされた選手たち。その間に伸びた髪を見て、「このまま伸ばしてもいいですか?」と問いかけた選手の声が、指導者たちに旧来の慣習を見直すきっかけを与えました。

また、「坊主頭が嫌で野球部に入らなかった友人がいる」という選手からのリアルな意見も、野球人口の減少に危機感を抱く指導者たちの心を動かしたのです。

さらに、この流れを決定的にしたのが、強豪校の成功です。

2023年夏、107年ぶりの全国制覇を成し遂げた慶應義塾高校の選手たちは、自由な髪型でプレーを楽しみ、躍動しました。森林監督が語った「高校野球の多様性を広げることにつながる」という言葉は、多くの人々の共感を呼びました。花巻東高校をはじめ、多くの強豪校が「脱・丸刈り」を実践し、結果を残したことで、「丸刈りでなくても勝てる」という事実が証明されたのです。

もちろん、本質的な問題は丸刈りという髪型そのものではありません。選手が自らの意思で選択するなら、それは尊重されるべき個性です。問題なのは、個人の自由を奪ってまで守るべき合理性のない「強制」という仕組みなのです。この問いが今、野球界全体に突きつけられています。

少年野球に押し寄せる「パラダイムシフト」- 指導法はどう変わる?

高校野球界で起きているこの地殻変動は、当然のことながら、より下の世代である少年野球の現場にも大きな影響を与えています。「上の世代が変わったのだから、自分たちも変わらなければ」という意識が、指導者や保護者の間で急速に高まっているのです。

旧態依然とした根性論やトップダウン式の指導はもはや通用しません。現代の子どもたちの気質や社会の変化に対応した、新しいコーチングへの移行、すなわち「指導のパラダイムシフト」が求められています。

「やらせる」から「考えさせる」指導へ – アスリートセンタード・コーチングの浸透

かつての少年野球では、「とにかく走れ!」「言われた通りにやれ!」といった、指導者の命令に選手が従うトップダウン型の指導が一般的でした。しかし、この方法は現代の子どもたちには響きません。

その背景には、コンプライアンス意識の高まりや、家庭内でも暴力や罵声が許されないという社会通念の変化があります。現代の子どもたちは、練習の意図や目的を理解し、納得して初めて主体的に取り組む傾向が非常に強いのです。

そこで重要になるのが「アスリートセンタード・コーチング」という考え方です。

これは、トレーニングを選手本位(アスリートセンタード)で行うことを基本とし、指導者は選手が自ら「学びたい」「うまくなりたい」と思える環境を整えることに注力するコーチング手法です。

| 従来の指導法 | アスリートセンタード・コーチング |

| 指導者が一方的に教える | 選手自身に考えさせる |

| 「なぜ」を説明しない | 「なぜこの練習が必要か」を丁寧に対話する |

| 結果(ミス)を叱責する | プロセスを認め、成功体験を積ませる |

| 選手が受け身になる | 選手が主体的に取り組む |

指導者は「なんでできないんだ!」と怒鳴るのではなく、「どうすれば伝わるだろう?」と言葉や表情、タイミングを工夫する。選手に技術を教えるだけでなく、選手の思考力や問題解決能力そのものを育む「育成思考」への転換が不可欠なのです。

勝利至上主義との健全な向き合い方

「最近の野球は勝利へのこだわりが足りない」という声も聞かれます。しかし、野球人口が減少する大きな要因の一つとして、指導者による罵声や暴力など、行き過ぎた勝利至上主義の弊害が長年指摘されてきました。

目先の勝利に固執するあまり、選手の心身に過度な負担をかけ、結果として燃え尽き症候群(バーンアウト)や野球肘・野球肩などの深刻な怪我につながるケースは後を絶ちません。

だからといって、「脱・勝利至上主義」が「勝利を目指さない」ということでは断じてありません。

子どもたちの「勝ちたい!」という純粋な気持ちは、成長のための何よりのガソリンであり、最大限尊重されるべきです。

大切なのは、勝利を「絶対的な目標」とするのではなく、「選手の将来的な成長という大きな目標を達成するための手段の一つ」と捉えることです。

甲子園の常勝軍団・大阪桐蔭高校を率いる西谷浩一監督も、少年野球においては、目先の勝利よりもまず野球の楽しさを伝え、将来につながる土台(基礎技術や野球を好きな気持ち)を作ることの重要性を説いています。

「型にはめない」が才能を開花させる

一人ひとりの顔や性格が違うように、子供の体格や体の動かし方、得意なことも千差万別です。全員に同じフォーム、同じ動きを強制する画一的な指導では、その子の持つ唯一無二の才能の芽を摘んでしまいかねません。

近年、全国大会で結果を出しているチームの中には、あえて「型にはめない指導」を実践するところが増えています。

例えば、愛知名港ボーイズでは、選手の個性的なバッティングフォームを基本的に矯正しません。監督は一人ひとりの選手をじっくりと観察し、調子を崩した時にだけ、目線がブレるなど明らかに非効率な部分についてワンポイントアドバイスを送るそうです。選手それぞれの身体的特徴を活かすことで、チームは5年間で3度の全国大会出場を果たしています。

ただし、注意すべきは、個性の尊重が「わがまま」を許容することではないという点です。

チームとしての規律や、挨拶・感謝といった社会規範を守ることは大前提です。その「規律の中の自由」において、選手の自由な発想やプレーを大切にする。この絶妙なバランス感覚こそ、現代の指導者に求められるスキルと言えるでしょう。

体罰・暴力からの決別と「選ばれる指導者」への道

残念ながら、スポーツ指導の現場から、いまだに体罰や暴言といった問題が消え去ったわけではありません。しかし、それらが「教育」や「愛のムチ」の名の下に正当化される時代は、完全に終わりました。

体罰や暴力は、子どもの自尊心を深く傷つけ、心と体に苦痛を与えるだけで、指導者と子どもの信頼関係を破壊するものです。

「なんでできねぇんだよ!」という罵声は、指導者自身の指導力不足を露呈しているに他なりません。

栃木県の横川中央学童野球部では、「選手主体の野球」を掲げ、練習のグループ分けや順番、ルール作りまで選手たちに任せることがあるといいます。指導者が目指すのは、「指示待ち人間は作らない」という環境。自分で考えて動く習慣は、守備の一歩目の速さといった、実際のプレーにも直結するといいます。

また、全選手が年間で一定数の打席に立てるよう配慮し、その成績をデータで共有することで、レギュラー選考の透明性を確保し、選手や保護者の納得感を得ています。

もはや、「ただ続けていれば人が集まる」時代ではありません。指導者もまた、選手や保護者から「選ばれる」立場になったのです。常に学び続け、指導理論をアップデートし、現代の子どもたちと真摯に向き合う姿勢がない指導者は、自然と淘汰されていくでしょう。

激変する親子関係 – 親の役割と新しい常識

指導法の変化の波は、私たち保護者のあり方にも大きな影響を及ぼしています。かつてのような「滅私奉公」的な関わり方を見直し、子どもの主体性を尊重しながら、健全な距離感でサポートする「新しい親子関係」が模索されています。

「親の過度な負担」問題とチーム運営の多様化

少年野球を始める上での大きな障壁の一つが、保護者の過度な負担です。

お茶当番、審判、遠征の送迎、グラウンド整備…。共働きが当たり前となった現代の家庭にとって、週末が丸一日チームの活動で潰れてしまう旧来の運営スタイルは、あまりにも重荷です。

この深刻な問題に対し、野球界もようやく変化を見せ始めています。

- 時短練習の導入: 全国大会で連覇を成し遂げた滋賀県の多賀少年野球クラブは、練習時間を平日2時間、休日4時間半に大幅短縮する「時短練習」を導入。選手の集中力を高め、保護者の負担を軽減しながら、全国トップレベルの競争力を維持しています。

- 「親の負担ゼロ」チームの登場: 「親の業務負担ゼロ」を掲げ、保護者の当番や係を一切なくし、親は純粋に応援に専念できるというチームも各地に登場しています。

- 選択肢の多様化: これらの動きは、家庭の事情や教育方針に合わせてチームを選べる時代の到来を意味します。「少年野球ガチャ」とも揶揄された、入ってみないとわからない理不尽さからの脱却が進んでいるのです。

あなたは「監督」?それとも「一番のファン」?

チーム運営への関わり方と同時に、家庭内での親子関係もアップデートが必要です。

良かれと思って、親が家で第二の「監督」となり、技術指導に口を出したり、試合のミスを厳しく問い詰めたりする「過干渉」。これは子どものやる気を削ぎ、野球が嫌いになる大きな原因となります。特に、思春期・反抗期の子どもに対しては、深刻な親子関係の断絶を招きかねません。

今、親に求められているのは、「指導者」ではなく「一番のファン」としての姿勢です。

| やってしまいがちなNGな関わり方 | これからの推奨される関わり方 |

| 親の価値観やエゴを押し付ける | 子どもの「やりたい」という気持ちを尊重する |

| 家でスパルタ式の指導をする(ダメ出し) | 子どもの話を否定せず、じっくりと聞く |

| 結果ばかりを問いただす(なんで打てなかったんだ!) | 努力の過程を認め、励ます(いいスイングだったよ!) |

| 他の子どもと比較する | その子の過去と比べ、小さな成長を具体的に褒める |

少年野球は、親子のコミュニケーションを深める絶好の機会です。野球未経験のパパがキャッチボールの相手をしたり、練習に付き添ったりすることで、これまでになかった親子の深い絆が生まれることも少なくありません。大変な面もありますが、子供を通して広がる保護者同士のコミュニティも、子育ての悩みを共有できる貴重な支え合いの場となり得ます。

大切なのは、負担や義務感ではなく、子どもの成長を共に楽しむという視点を持つことなのです。

現代の保護者が本当に求める3つのこと

では、現代の保護者は、少年野球チームに何を求めているのでしょうか。

ある調査によると、その答えは大きく3つに集約されるといいます。

- 個の上達: 「うちの子が上手くなってほしい」という、個人の成長への強い期待。

- 挨拶や礼儀: 社会性の土台となる礼儀作法を、対話的に育んでほしい。

- 協調性・チームワーク: 仲間との関係性を築き、協力する力を養ってほしい。

特に注目すべきは、「個の上達」へのニーズの高まりです。近年、専門的な指導を行う野球塾が急増し、「個で学ぶ」文化が広がったことで、チームの指導力に対する保護者の目はより厳しくなっています。「チームにさえ入れば勝手にうまくなる」という時代は終わり、個々の選手の成長にコミットできる指導が求められているのです。

新時代の少年野球 – 「Z世代」とどう向き合うか

ここまで、指導法や親子関係の変化について見てきましたが、最後に、指導される側である現代の子どもたち、いわゆる「Z世代」(現在の10代〜20代前半)の特性について理解を深めておきましょう。彼らの価値観を理解することは、効果的な指導やサポートの前提となります。

「競争」より「共存」を好むZ世代の特徴

Z世代は、物心ついた頃からインターネットやスマートフォンが当たり前の環境で育ったデジタルネイティブです。彼らには、私たち親世代とは異なる、以下のような特徴が見られます。

- 競争を好まない: 少子化の影響で一人っ子も多く、兄弟間で激しく競い合う経験が少ない。ガツガツとした競争よりも、仲間との「共存」や調和を重んじる傾向があります。

- 高い共感力: SNSを通じて多様な価値観に触れ、また、東日本大震災などの社会問題を目の当たりにしてきたことで、他者への共感力が高いと言われています。

- タイムパフォーマンスを重視: 多くの情報やコンテンツに囲まれているため、無駄を嫌い、時間的な効率を重視します。練習においても、その目的や効果が明確でないとモチベーションが上がりにくい側面があります。

このような世代に対して、旧来の「ライバルを蹴落とせ」といった競争を煽るだけの指導法が響かないのは、当然と言えるでしょう。

個性を「組織にマッチさせる」新しいチーム作り

では、競争よりも共存を好むZ世代を、どのようにチームとしてまとめ、力を引き出していけば良いのでしょうか。

その鍵は、「個性を尊重し育むことはもはや当たり前。その上で、その個性をいかに組織(チーム)にマッチさせるかが重要」という考え方にあります。

全員が同じ動きをするのではなく、足の速い子の個性を活かして盗塁を積極的に試みる、肩の強い子の個性を活かしてカットマンに入れるなど、選手の特徴を活かした戦術を取り入れることで、個性を尊重しながらチーム全体の力を引き出すことができます。

また、限られた時間の中で「個の力」と「チームの力」をバランス良く伸ばすために、年間スケジュールの中で「個の力を高める時期(オフシーズンなど)」と「チームとして力を結集する時期(シーズン中)」を分けて考えることも有効なアプローチです。

まとめ:子供の未来のために、今私たちができること

高校野球における「脱・丸刈り」の動き。それは単なる髪型の問題ではなく、日本のスポーツ指導、ひいては社会全体の価値観が大きく転換していることを示す、象徴的な出来事です。

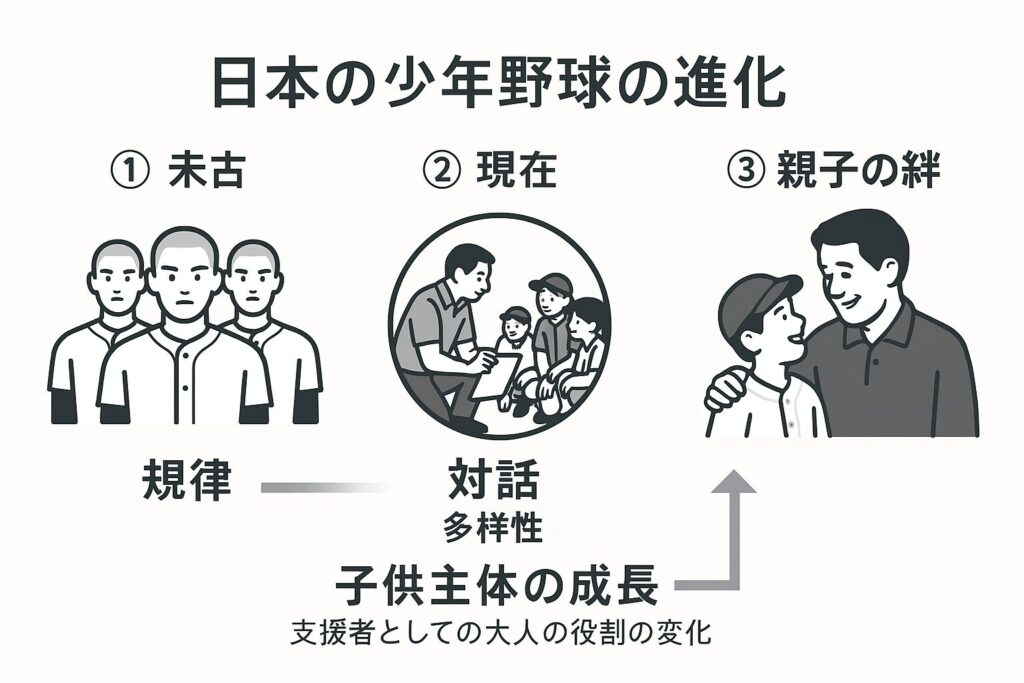

画一的な精神論や根性論から、個人の意思と多様性を尊重する現代的な価値観へ。この大きなうねりは、少年野球の世界にも確実に押し寄せ、指導者や親に新しい常識へのアップデートを求めています。

この記事で見てきたように、これからの少年野球では、

- 選手自身に考えさせ、主体性を引き出す「対話的」な指導

- 目先の勝利より、選手の長期的な成長を見据えた「育成思考」

- 親が監督になるのではなく、子供の一番のファンとして寄り添う「サポーター」としての姿勢

が、何よりも重要になります。

「個性の尊重」と「勝利への追求」は、決してトレードオフの関係ではありません。選手一人ひとりの特性を深く理解し、その力を最大限に引き出すコーチングこそが、結果的にチームを勝利に導き、そして何よりも、子どもたちが野球を心から楽しみ、生涯にわたって愛し続けるための土台となるのです。

時代の変化を嘆くのではなく、チャンスと捉えましょう。

野球未経験のパパだからこそ、古い常識に縛られず、新しい視点でお子さんと向き合えるはずです。

明日から、練習帰りの車の中で、お子さんの話をじっくりと聞いてみませんか?

「今日の練習、何が一番面白かった?」

その一言が、新時代の親子関係の第一歩になるかもしれません。