【中日・松葉貴大投手】34歳で進化!長く活躍する秘訣と親子で学ぶ継続術

「うちの子、プロ野球選手みたいに長く活躍できるかな…」

「球速があまりないけど、どうすればもっと上手くなれるんだろう…」

「野球を続ける上で、親子でどんなことを大切にすればいいんだろう…」

少年野球に関わる親御さんなら、一度はこんな悩みを抱いたことがあるのではないでしょうか。特に、野球経験のないパパさんにとっては、お子さんの才能をどう伸ばし、どうサポートすれば良いのか、手探りの連続かもしれません。

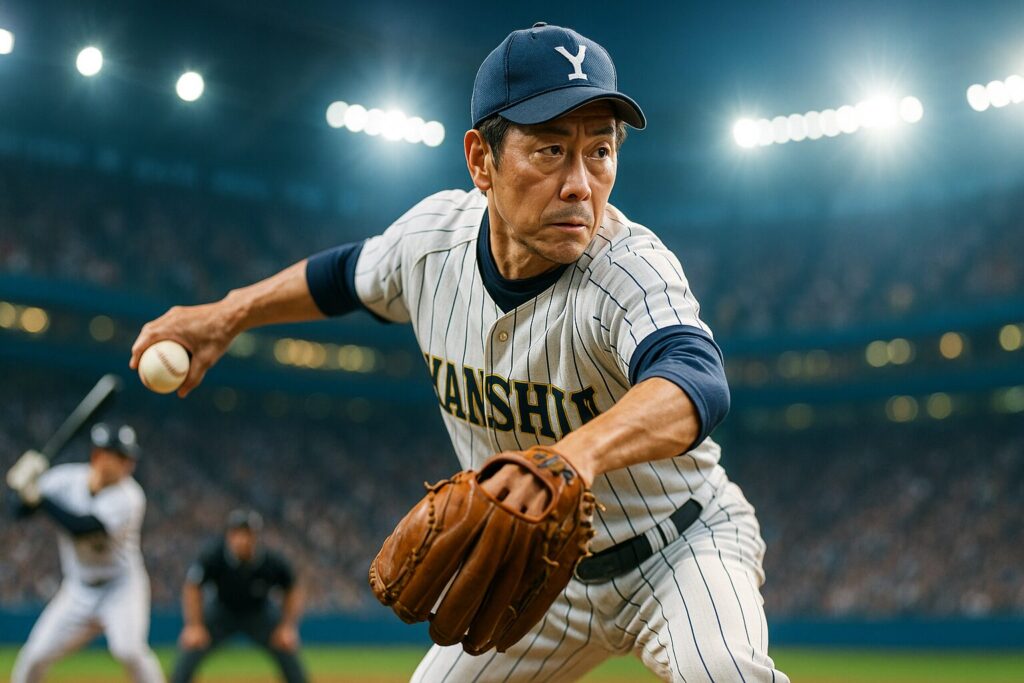

そんな悩める親子にとって、一筋の光となる存在がいます。それが、中日ドラゴンズのベテラン左腕、松葉貴大投手です。

2025年シーズン、34歳にしてキャリア最高の輝きを放ち、チームのエースとして君臨する松葉投手。平均球速130キロ台後半という、プロの世界では決して速くない球速ながら、なぜ彼は第一線で活躍し続け、進化を遂げているのでしょうか?

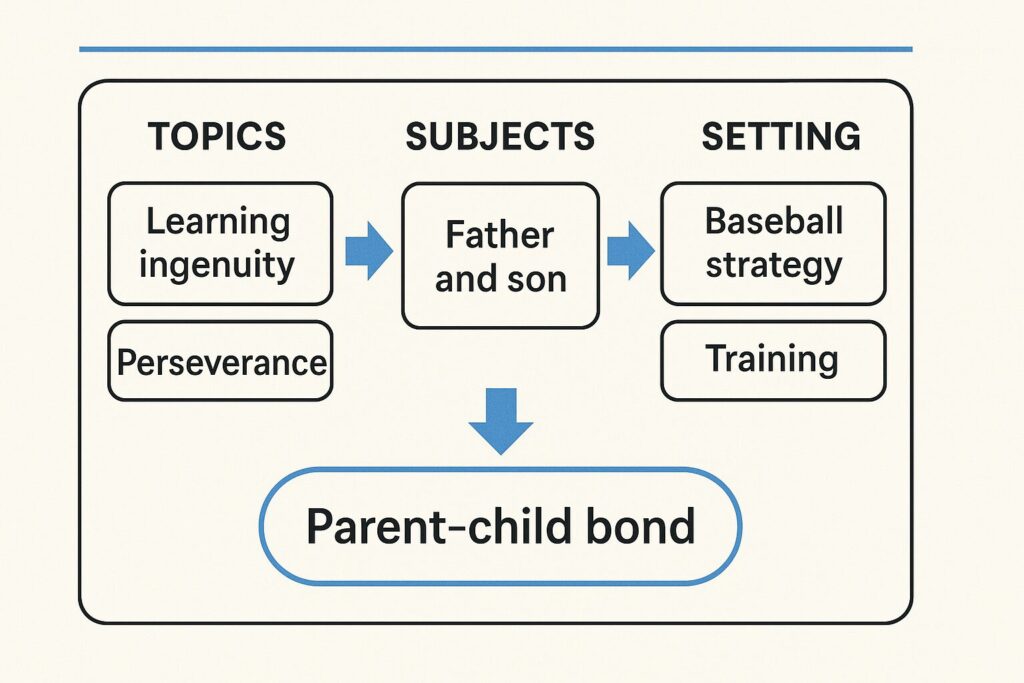

この記事では、松葉貴大投手の野球人生を「工夫」と「継続」という2つのキーワードで深掘りし、その成功哲学が少年野球の選手や保護者にとって、いかに実践的な指針となり得るのかを徹底解説します。

既既存の「長く続ける秘訣」をテーマにした記事(例えば、ヤクルト・石川雅規投手を取り上げたものなど)とは異なり、本記事では特に松葉投手の「移籍経験」「技巧派投手としての進化の過程」「最新トレーニングへの挑戦」といった、彼ならではのキャリアと「進化し続けるベテラン」という側面に焦点を当てます。

そして今回、この記事の重要なポイントをまとめた音声解説もご用意しました!

「活字を読む時間がない」「移動中や作業中に耳で情報を得たい」という方には特におすすめです。松葉投手の野球への情熱や、親子で学べる秘訣の数々を、声を通じてより身近に感じていただけるかもしれません。

もちろん、音声で概要を掴んでいただいた後は、ぜひこの記事本文で、

- 球速がなくても強打者と渡り合える「工夫」の具体策(詳細な球種解説やVBTトレーニングなど)

- 逆境を乗り越え、目標を達成する「継続」の力の育み方(打撃投手時代のエピソードやグラブに刻まれた言葉など)

- 子供の主体性を引き出し、最高のサポーターとなるための親のあり方(具体的なサポートポイントをまとめた表も掲載)

など、より詳しい情報や、ご自身のペースでじっくりと読み解きたいポイントをご確認ください。音声と記事、両方をご活用いただくことで、松葉投手の野球道から、長く輝き続けるための秘訣を余すところなく学び取っていただけるはずです。

さあ、松葉投手の「工夫」と「継続」の物語から、親子で成長していくための貴重なヒントを見つけ出しましょう!

松葉貴大投手とは – 34歳で迎えた覚醒シーズン

まずは、松葉貴大投手がどのような選手なのか、そして2025年シーズンに見せている驚異的な活躍について見ていきましょう。

松葉貴大投手は1990年8月14日生まれ、兵庫県姫路市出身の左腕投手です。東洋大学附属姫路高等学校、大阪体育大学を経て、2012年のドラフト会議でオリックス・バファローズから1位指名を受け、プロの世界へ足を踏み入れました。その後、2019年シーズン途中にトレードで中日ドラゴンズへ移籍し、現在もドラゴンズのユニフォームを着てプレーを続けています。

2025年シーズン、プロ13年目、34歳を迎えた松葉投手は、まさに「覚醒」とも言える素晴らしいパフォーマンスを見せています。6月22日の時点で7勝を挙げ、これは両リーグ最多タイの勝利数。防御率も1.56(参考記事①より。別資料では1.54[3])と抜群の安定感を誇り、中日ドラゴンズの先発ローテーションに不可欠な柱として君臨しています。

その活躍ぶりは投球だけにとどまりません。6月22日の日本ハム戦では、7回1失点の好投に加え、自ら2安打を放ち得点に絡むなど、投打にわたる大車輪の活躍でチームの連敗を3で止めました。井上一樹監督(当時)も「間違いなくうちの今のエース」[4]と全幅の信頼を寄せるほど、チームにとってなくてはならない存在となっています。

特筆すべきは、彼の平均球速が130キロ台後半[5]と、プロ野球界においては決して速い部類ではないことです。「球速がなければプロでは通用しない」という一般的なイメージを覆し、技巧派左腕として長年にわたり第一線で活躍し続けるその姿は、多くの野球少年とその家族にとって、大きな勇気と学びを与えてくれるでしょう。

球速に頼らない技巧派への進化 – 「諦めたから手に入った勝つために必要なもの」

松葉投手の最大の魅力であり、長く活躍できる要因の一つが、球速に絶対的な頼りを置かない、クレバーな投球術です。若い頃は速球で押すスタイルだった彼が、どのようにして現在の技巧派へと進化したのでしょうか。そこには、ある種の「諦め」と、そこから生まれた新たな「強み」がありました。

球速へのこだわりを手放した転換点

プロ入り当初や大学時代、松葉投手は速球にも自信を持っていました。しかし、プロの世界で戦い抜く中で、そして年齢を重ねる中で、自身の球速が絶対的な武器ではないことを冷静に受け止めます。

驚くべきことに、彼は進化を諦めたわけではありません。2025年シーズンオフには、さらなる球速アップを目指し、メジャーリーグの菊池雄星投手(トロント・ブルージェイズ)も取り入れている最新のトレーニング方法「VBT(Velocity Based Training:ベロシティ・ベースド・トレーニング)」に挑戦しています[7]。これは、バーベルを挙げる速度を計測・分析することで、パワー発揮能力を最大化し、効率的に筋力向上を目指すトレーニングです。30歳を超えてもなお、新しい理論や技術をどん欲に取り入れようとする姿勢は、彼の探求心の深さを示しています。

しかし、2025年の春季キャンプでは、VBTトレーニングの成果として期待していたほどの球速向上は見られませんでした。ここで松葉投手は、球速への過度なこだわりを「ひっそりと胸にしまいこんだ」[6]と表現されるような、精神的な転換を迎えます。

この「球速へのこだわりを手放す」という決断が、皮肉なことに彼の投球をさらなる高みへと導くことになります。現在の彼の平均球速は約134キロ[6]。特筆すべきは、彼が「今は8割くらいの力で投げています」[6]と語っている点です。全力で投げるのではなく、あえて力をセーブすることで、ストレートの球速帯がカットボールやツーシームといった変化球の球速帯に近づきました。これにより、「去年までで平均10キロ前後の差があったものが、今年は5キロ以内に収まっている」[6]という、打者にとっては非常に見極めにくい状態を生み出すことに成功したのです。

この「諦め」とも見えるアプローチは、実は「勝つために必要なもの」を手に入れるための、極めて戦略的な選択だったと言えるでしょう。

多彩な球種を操る幻惑投法 – まるで魔術師

球速へのこだわりを手放した松葉投手が磨き上げたのは、多彩な球種と、それらを自在に操る投球術です。まるで魔術師のように打者を惑わす彼のピッチングは、まさに芸術の域に達しています。

現在、松葉投手が操る球種は主に以下の7種類です[8][9]。

- ストレート(フォーシーム): 平均130キロ台後半ながら、キレとコントロールで勝負。

- ツーシーム: ストレートに近い軌道からわずかに沈み、打者の芯を外す。

- カットボール: ストレートに近い軌道から打者の手元で鋭く小さく曲がり、詰まらせる。

- チェンジアップ: ストレートと同じ腕の振りから投じられ、打者のタイミングを外す。

- スライダー: 横に滑るように曲がり、左右の揺さぶりでカウントを稼ぐ。

- カーブ: 大きく緩やかに曲がり落ち、緩急をつける。

- スプリット: ストレートに近い軌道からフォークボールのように鋭く落ち、空振りを誘う。

驚くべきは、これらの球種のいずれも投球割合が30%を超えず、非常にバランス良く投げ分けられていることです[8][9]。これにより、打者はどの球種が来るのか的を絞りづらく、常に迷いの中でバッティングを強いられます。

元中日の二軍監督であった井上一樹氏は、松葉投手の投球を「何を投げているのか分からない」と評したほどです[6]。また、元同僚の選手でさえ、彼の術中にはまり、なぜ打てないのかと首を傾げることがあると言います。この幻惑投法こそ、平均球速以上の威力を生み出す、松葉投手の真骨頂なのです。

この投球スタイルは、彼自身が「自分らしくどんどんストライクゾーンに投げ込んでいく」[参考情報1]ことを信条とし、打者の芯を巧みに外して凡打を積み重ねる「打たせて取るピッチング」[参考情報1]を追求した結果と言えるでしょう。

長期間活躍する秘訣 ①:絶え間ない『工夫』の探求

松葉投手がプロの世界で10年以上も輝きを放ち続け、さらに進化を遂げている背景には、現状に決して満足せず、常に自身の投球スタイルやトレーニング方法をアップデートし続ける「工夫」の姿勢があります。

打たせて取るピッチングの極意

前述の通り、松葉投手の投球スタイルの根幹は「打たせて取るピッチング」です。彼は自身の球速を客観的に把握し、無理に三振を狙うのではなく、打者のバットの芯を外し、内野ゴロやフライに打ち取ることを最優先に考えています。

「今は8割くらいの力で投げています」という言葉は、全力投球よりもコントロールとボールの動き、そして打者との駆け引きを重視する、彼の合理的なアプローチを象徴しています。このスタイルにより、

- 四球の減少: 無駄な四球を与えず、自滅のリスクを低減。

- 球数の効率化: 少ない球数でアウトを積み重ね、長いイニングを投げることが可能に。

- 野手のリズム創出: ゴロアウトが増えることで、野手も守備のリズムを作りやすくなる。

といったメリットが生まれます。これは、球速に絶対的な自信がない投手にとって、非常に有効な戦略と言えるでしょう。

幻惑する多彩な球種と配球術のさらなる深掘り

7種類もの球種を操る松葉投手ですが、ただ球種が多いだけではありません。それぞれの球種の精度を高め、効果的に組み合わせる「配球術」こそが彼の真骨頂です。

例えば、

- 内外角の揺さぶり: ストレートとツーシーム、カットボールを内外角に投げ分け、打者の狙い球を絞らせない。

- 緩急の巧みな利用: 130キロ台後半のストレート系と、100キロ台のカーブやチェンジアップを組み合わせることで、打者の体感速度を狂わせる。

- 左右の揺さぶり: 右利き打者には外へ逃げるスライダー、左利き打者には内へ食い込むカットボールやツーシームを効果的に使う。

- 縦の変化: スプリットやカーブで高低差を意識させ、目線を上下に動かす。

これらの配球は、試合前の緻密な分析と、長年の経験に裏打ちされたものです。相手打者の特徴、カウント、試合状況などを総合的に判断し、最も効果的なボールを選択する。そのクレバーさが、松葉投手を打ち崩すことを困難にしています。

進化を止めない探求心:最新トレーニングVBTへの挑戦とその意義

ベテランと呼ばれる年齢になっても、松葉投手の向上心はとどまることを知りません。2024年シーズンオフに取り組んだVBT(Velocity Based Training)[7]は、その象徴的な出来事です。

VBTは、ウエイトトレーニングの際にバーベルを挙上する速度を専用の機器で計測し、その日のコンディションや目的に応じて最適な負荷や回数を設定するトレーニング方法です。従来の「重いものを何回挙げるか」という量的なアプローチに対し、VBTは「どれだけ速く、効率的にパワーを発揮できるか」という質的な側面を重視します。

このトレーニングのメリットは、

- パワー発揮能力の最大化: 常に最適な速度でトレーニングすることで、神経系の活性化を促し、爆発的なパワーを引き出す。

- オーバートレーニングの防止: 挙上速度が低下したらトレーニングを終了するなど、客観的な指標に基づいて負荷を調整できるため、過度な疲労や怪我のリスクを軽減。

- モチベーションの維持: 数値で成果が可視化されるため、トレーニングへの意欲を高めやすい。

などが挙げられます。メジャーリーグのダルビッシュ有投手や菊池雄星投手など、トップアスリートも導入しているこの最先端のトレーニングに、30歳を超えた松葉投手が挑戦したという事実は、彼の「まだまだ上手くなりたい」「もっと高みを目指したい」という強い意志の表れです。

結果的に、VBTが直接的な球速大幅アップには繋がらなかったかもしれませんが、この挑戦自体が彼の肉体や投球に対する意識を新たにし、他の部分での進化を促した可能性は十分に考えられます。例えば、より効率的な体の使い方や、コンディショニングへの意識向上など、目に見えない形でのプラスがあったのかもしれません。

少年野球への応用:松葉流「工夫」の実践ポイント

松葉投手の「工夫」し続ける姿勢は、少年野球の選手や指導者、そして保護者にとって、非常に多くの学びを与えてくれます。具体的にどのようなポイントを参考にできるでしょうか。

| 松葉投手の「工夫」 | 少年野球での実践ポイント | 親子での取り組み例 |

| 8割投球と制球力重視 | 全力で投げることだけに固執せず、まずはストライクゾーンにボールを集める練習を最優先にする。四球を減らすことが、試合を作る上での第一歩であることを親子で理解する。キャッチボールから、相手の胸に 정확히投げる意識を持つ。 | 「今日は全力じゃなくていいから、キャッシャーミットの真ん中を狙って10球中何球ストライクが入るか競争しよう!」とゲーム感覚で制球力向上を目指す。 |

| 多彩な球種と配球(段階的習得) | すぐに多くの変化球を覚えさせようとするのではなく、まずは基本となるストレートの質(キレ、コントロール)を徹底的に磨く。その上で、体の成長段階に合わせて、チェンジアップや負担の少ないカーブなど、身体への負荷が比較的少ない変化球から段階的に習得を検討する。なぜその球種を投げるのか、どんな時に有効なのか、配球の意図を親子や指導者と一緒に考える楽しさを知る。 | 「今のバッターは前の打席でストレートを待っていたから、次はチェンジアップでタイミングを外してみるのはどうかな?」など、試合や練習後に配球について話し合う時間を作る。プロ野球中継を見ながら「今の場面、松葉投手なら何を投げるかな?」とクイズ形式で考えるのも面白い。 |

| 最新理論への挑戦(主体的な改善意識) | 子供が抱える課題(例:コントロールが定まらない、打球が飛ばない、足が遅いなど)から目を逸らさず、親子でその原因について話し合う。「どうすればもっと良くなるかな?」と一緒に考える。インターネットや野球専門書、指導動画などで新しい練習方法や考え方を探してみるなど、子供自身が主体的に改善策を探す勇気を持つことを奨励する(ただし、成長期の身体への過度な負担や、情報過多による混乱には十分注意が必要)。 | 「最近ボールが高めに抜けちゃうのはどうしてだろうね? YouTubeで正しい投げ方の動画を探してみようか」と、子供と一緒に情報収集し、試行錯誤するプロセスを共有する。ただし、情報は鵜呑みにせず、子供の年齢や体力レベルに合っているか親子で吟味する。 |

| 自分を客観視する力 | 松葉投手が自身の球速を理解し、それに合わせた投球スタイルを確立したように、子供自身の長所・短所を客観的に把握する手助けをする。得意なプレーを伸ばし、苦手な部分はどうカバーするかを一緒に考える。 | 「君の武器はコントロールの良さだね。球速がなくても、コースにしっかり投げ分ければ抑えられるよ」と具体的な長所を伝え、自信を持たせる。短所については「今はまだ遠投が苦手だけど、毎日少しずつ練習すれば必ず伸びるよ」と前向きな声かけをする。 |

| データや情報の活用(小学生向けアレンジ) | プロのように詳細なデータ分析は難しくても、例えば「どのコースに投げると一番打たれにくいかな?」「相手の4番バッターはどんな球が苦手そうだった?」など、試合や練習の中で気づいたことをメモする習慣をつける。簡単な配球記録などを親子でつけてみるのも良い。 | 試合後に親子で「今日のピッチングで一番良かったボールは?」「一番困ったバッターは誰だった?」など簡単な振り返りをする。ノートに「得意なコース」「苦手なコース」などを書き出し、次の登板への作戦を練る遊びを取り入れる。 |

これらのポイントは、単に技術を向上させるだけでなく、子供自身が「考える力」を養い、主体的に野球に取り組む姿勢を育む上で非常に重要です。

長期間活躍する秘訣 ②:逆境を乗り越える『継続』の力

松葉投手のプロ野球人生は、決して順風満満なエリート街道ではありませんでした。むしろ、数々の困難や挫折を経験し、それを乗り越えることで現在の彼があります。その原動力となっているのが、どんな状況でも諦めずに努力を続ける「継続」の力です。

挫折からの復活劇:打撃投手から掴んだプロへの夢

松葉投手の「継続」する力の原点は、高校時代と大学時代にあります。

東洋大学附属姫路高等学校時代、彼は投手として将来を期待されていましたが、左肘の故障という投手にとって致命的とも言える怪我に見舞われます。一時は投手としての道を断念せざるを得ない状況に追い込まれました。

しかし、野球への情熱を失うことはありませんでした。進学した大阪体育大学では、一度は諦めた投手ではなく、打撃投手としてチームに貢献する道を選びます。裏方として、来る日も来る日も打者のためにボールを投げ続ける日々。その中で、彼の類まれな投球センスが指導者の目に留まり、再評価されることになります。そして、彼は見事に投手として復活を遂げ、大学球界を代表する左腕へと成長。ついにはドラフト1位でプロ入りという夢を掴み取るのです。

この「打撃投手からの復活」という経験は、彼にとって計り知れないほど大きな財産となりました。どんなに厳しい状況に置かれても、腐らずに目の前のことに真摯に取り組み、努力を「継続」すれば、必ず道は開けるという信念を、身をもって学んだのです。この経験が、プロ入り後の幾多の困難を乗り越える上での精神的な支柱となっていることは間違いありません。

有言実行の精神力と、悔し涙が示すプロ意識の高さ

松葉投手は、内に秘めた闘志と高いプロ意識も兼ね備えています。

2024年の春季キャンプでは、「完投します!」とメディアの前で公言。シーズンに入ると、その言葉通りに見事な完投勝利を成し遂げ、有言実行を果たしました。自ら高い目標を設定し、それを公言することで自身を奮い立たせ、プレッシャーを力に変える精神的な強さは、彼の大きな武器の一つです。

また、彼のプロ意識の高さを象徴するエピソードがあります。2025年シーズン、4勝目を挙げた試合でのこと。彼は9回途中まで素晴らしいピッチングを見せていましたが、あと一歩のところで失点し、完封勝利を逃してしまいました。チームは勝利し、彼自身も勝利投手となったにも関わらず、試合後の彼は悔し涙を流したのです。この姿は、現状に決して満足せず、常に完璧なパフォーマンスを追い求める、彼の飽くなき向上心と高いプロフェッショナリズムを示しています。1つの勝利に満足せず、常に上を目指し続ける姿勢こそ、彼を成長させ続ける原動力なのでしょう。

グラブに刻まれた「我慢」の二文字

松葉投手のメンタル面を支えるもう一つのキーワードが「我慢」です。彼のグラブの裏革には、「我慢」という二文字が刺繍されています[11]。

この習慣は、オリックス時代の2017年に3勝12敗と大きく負け越した苦しいシーズンを経験したことから始まりました。「どんな状況であろうと感情を表に出さず、気持ちを切らしてはいけない」という教訓を胸に刻み、以来7年以上もこの習慣を続けているのです[11]。

「グラブをはめる時には必ず目に入る。それを見てから試合に臨みます」[11]と語る松葉投手。ピンチの場面でも冷静沈着に、淡々と打者に向き合う彼のピッチングスタイルは、この「我慢」の精神によって支えられている部分が大きいと言えるでしょう。

緊張を受け入れる強さ – 「目の前の試合にきちんと向き合っている証拠」

意外かもしれませんが、百戦錬磨のベテランである松葉投手も、「今でもめちゃくちゃ緊張してます」[12]と公言しています。登板前には吐き気をもよおし、咳き込むのが常で、周囲から体調不良を心配されることもあるほどだそうです。

しかし、彼はこの緊張をネガティブに捉えるのではなく、「目の前の試合にきちんと向き合っている証拠なのかな」[12]と前向きに受け止めています。緊張する自分自身を否定せず、それも自分の一部として認め、入念な準備を尽くしてマウンドに上がる。この「緊張との付き合い方」も、彼が長く安定した成績を残し続けられる要因の一つかもしれません。プレッシャーを感じやすい少年野球選手にとって、この考え方は非常に参考になるはずです。

少年野球への応用:心を育む「継続」の習慣

松葉投手の「継続」する力と、それを支える精神的な強さは、少年野球の子供たちの心を育む上で、非常に重要な示唆を与えてくれます。

- 諦めない心の大切さを教える:

野球をしていれば、試合の敗戦、レギュラー落ち、思うように技術が上達しない時期、そして怪我など、様々な壁にぶつかることがあります。そんな時、すぐに諦めてしまうのではなく、「もう少し頑張ってみよう」「どうすれば乗り越えられるかな」と考えることの重要性を教えましょう。松葉投手の打撃投手からの復活劇は、「努力を続ければ必ず道は開ける」ということを示す最高の生きた教材となります。親子で彼のストーリーを共有し、「松葉投手もこんなに苦しい時期があったんだね。でも諦めなかったから今があるんだね」と話し合うことで、子供は勇気をもらえるはずです。 - 具体的かつ達成可能な目標設定を親子で共有する:

「次の試合でヒットを1本打つ」「練習でゴロをノーエラーで10本捕る」「大きな声を出す」など、親子で具体的かつ達成可能な短期的な目標を設定し、それを共有しましょう。目標を紙に書いて部屋に貼るのも良いでしょう。そして、目標が達成できたら、どんなに小さなことでも具体的に褒めてあげることが大切です。この「目標設定→努力→達成→承認」というサイクルが、子供の自己肯定感を育み、さらなるモチベーション向上、そして「継続」する力の源泉となります。 - 失敗を成長の糧に変える思考法を身につける:

試合でのエラーや三振、練習でのミスは誰にでもあります。そんな時、子供を責めたり、感情的に叱ったりするのではなく、「なぜそうなったのかな?」「次はどうすれば上手くいくかな?」と一緒に考える姿勢が重要です。失敗は決して悪いことではなく、成長するための貴重な学びの機会です。失敗から原因を分析し、次への具体的な目標や改善策を設定する。このプロセスを繰り返すことで、子供は失敗を恐れずに挑戦する勇気を持ち、継続的な成長を遂げることができます。親は、子供が失敗から立ち直り、再び前を向けるように、温かくサポートする存在でありたいものです。 - 「我慢」の意味を伝える:

松葉投手の「我慢」は、ただ耐え忍ぶことではありません。感情的にならず、冷静に状況を判断し、自分のやるべきことに集中するための精神的なコントロールです。少年野球でも、ピンチの場面や不利な状況でこそ、冷静さを保つことの重要性を伝えましょう。カッとなったり、すぐに諦めたりするのではなく、グッとこらえて最善を尽くす姿勢が、良い結果に繋がることを経験から学ばせることが大切です。 - 緊張との上手な付き合い方を教える:

試合前に緊張するのは当たり前のことです。「緊張しちゃダメだ」と抑えつけるのではなく、「緊張するのは、それだけ真剣に取り組んでいる証拠だよ」と肯定的に受け止めるように促しましょう。深呼吸をする、自分なりのルーティンを行うなど、緊張を和らげる方法を一緒に見つけてあげるのも良いでしょう。大切なのは、緊張しても自分のパフォーマンスを発揮できる「心の強さ」を育むことです。

これらの習慣は、野球の技術だけでなく、子供たちが将来社会に出たときにも役立つ、人間的な成長に繋がる大切な要素です。

親子で築く成長の土台 – 松葉流から学ぶサポートの極意

松葉貴大投手の野球人生は、技術やメンタルコントロールの重要性だけでなく、少年野球における「親のサポートのあり方」についても、私たちに多くの貴重な示唆を与えてくれます。子供の才能を伸ばし、野球を通じて人間的に成長させるために、親はどのような役割を果たすべきなのでしょうか。

親の役割は「最高のサポーター」であること

少年野球において、親の役割は練習の送迎、お茶当番、試合の応援など多岐にわたります。しかし、その中でも最も重要なのは、「子供の一番の理解者であり、最高のサポーターであること」だと、私は考えます。

特に野球経験のあるお父さんほど、我が子のプレーに対して技術的な指導に熱心になりがちです。しかし、元中日のエースであり、野球解説者としても活躍する吉見一起氏も指摘するように、小学生年代においては、細かすぎる技術指導よりも「野球そのものを楽しませること」「子供自身に考えさせること」を重視した環境作りが何よりも大切です。

過度な期待やプレッシャー、結果ばかりを求める厳しい言葉は、子供から野球の楽しさを奪い、委縮させてしまう可能性があります。最悪の場合、イップス(精神的な原因で思い通りのプレーができなくなる症状)や燃え尽き症候群を引き起こし、大好きだったはずの野球から離れてしまうことにもなりかねません。

親はコーチではありません。子供が安心して挑戦し、失敗から学び、そして何よりも野球を心から楽しめるように、温かく見守り、励まし、時にはそっと背中を押してあげる。そんな「最高のサポーター」としての役割を意識することが、子供の健やかな成長にとって不可欠なのです。

表:親が提供すべき具体的なサポートのポイント

では、具体的に親はどのようなサポートを提供すべきなのでしょうか。以下に分類してまとめました。

| サポートの分類 | 具体的なアクション例 |

| 健康・身体管理 | 練習や試合後のストレッチやアイシングを手伝う(正しい方法を一緒に学ぶ)。成長期に必要な栄養バランスの取れた食事を提供する(親子で料理をするのも良い)。十分な睡眠時間を確保できるように生活リズムを整える。スポーツ障害や怪我の予防に関する知識を身につけ、初期症状を見逃さないように注意する。定期的なメディカルチェックを受けさせることも検討する。 |

| メンタルサポート | 試合の結果や個人の成績に一喜一憂しすぎない。ヒットを打った、三振したという結果だけでなく、そこに至るまでの努力の過程(例:「毎日素振りを頑張っていたね」「勇気を出して難しい球に手を出したね」)や、挑戦する姿勢そのものを具体的に褒める。他人(兄弟やチームメイト)と比較するのではなく、「以前の自分と比べてどれだけ成長したか」を認め、自信を持たせる。子供が悩みを打ち明けやすいように、普段から子供の話を否定せずに最後まで聞き、共感する姿勢を見せる(「そうか、悔しかったんだね」「その気持ち、よくわかるよ」)。 |

| 環境づくり | 親子でのキャッチボールや公園での軽い練習、プロ野球や高校野球の試合観戦など、親子で一緒に野球に親しむ機会を作る。チームのお茶当番やグラウンド整備、イベントの手伝いなどに積極的に参加し、チームの一員として貢献する姿勢を見せる(子供は親の姿を見ています)。野球に関する本や漫画、ドキュメンタリーなどを一緒に楽しむ。子供が野球に集中できるような、静かで整理された学習・休息スペースを家庭内に確保する。 |

| 技術的サポート(間接的) | 直接的な技術指導は指導者に任せ、親は子供が指導者から教わったことを反復練習できるような環境を整えたり、練習相手になったりする。子供が「この練習をしたい」と言ってきたら、その意図を尊重し、可能な範囲で協力する。プロ野球選手のインタビュー記事や動画などを一緒に見て、「この選手はどんなことを考えてプレーしているんだろうね?」などと話し合い、考えるきっかけを与える。ただし、情報を与えすぎたり、親の考えを押し付けたりしないように注意する。 |

| 自主性の尊重 | 練習メニューやポジション、進路などについて、最終的な決定は子供自身の意思を最大限に尊重する。親はあくまでアドバイザーとして情報提供や相談に乗る役割に徹し、子供が自分で考えて決断するプロセスをサポートする。「あなたはどうしたいの?」と問いかけ、子供自身の考えを引き出す。 |

これらのサポートは、全てを完璧に行う必要はありません。家庭の状況や子供の性格に合わせて、できることから少しずつ取り入れていくことが大切です。重要なのは、親が子供の成長を心から願い、常に見守っているという愛情を伝えることです。

子供の主体性を引き出す関わり方 – 「やらされる野球」から「やる野球」へ

真の成長は、子供自身が「もっと上手くなりたい!」「野球が楽しい!」と心から願い、主体的に練習や試合に取り組むことで生まれます。親の役割は、一方的に指示や指導をすることではなく、子供の内なる可能性や意欲を引き出す「手助け」をすることです。

具体的には、以下のような関わり方が考えられます。

- 子供だけの「武器」を見つける手伝いをする:

足が速い、肩が強い、コントロールが良い、声が大きい、誰よりも練習熱心…どんな子供にも、必ず光る個性や長所があります。「君の球は速くないかもしれないけど、あの正確なコントロールは誰にも真似できない武器だよ」というように、子供のユニークな長所を見つけ出し、それを具体的に褒めて自信を持たせることが重要です。松葉投手自身が、球速という絶対的な指標ではなく、コントロールや駆け引き、多彩な変化球という「自分だけの武器」で勝負している最高のロールモデルです。 - 練習メニューや目標を「一緒に」考える:

「今日はどんな練習をする?」「この練習は何のためにするんだっけ?」と問いかけ、子供自身に練習の意図や目的を考えさせるように促しましょう。親が一方的にメニューを決めるのではなく、「こういう課題があるから、こんな練習はどうかな?」と提案し、子供の意見も聞きながら一緒に計画を立てることで、子供は練習に対してより主体的に、高いモチベーションで取り組むことができます。 - 「なぜ?」を大切にするコミュニケーション:

プレーの結果だけでなく、「なぜそのプレーを選択したのか?」「なぜ上手くいったのか/いかなかったのか?」というプロセスについて、親子で対話する時間を持つことが大切です。子供自身の言葉で考えを説明させることで、思考力や分析力、言語化能力が養われます。親は答えを教えるのではなく、子供が自分で答えを見つけられるように、質問を通じてサポートする姿勢が求められます。 - 野球を「楽しむ」雰囲気を作る:

何よりも大切なのは、親子で野球を楽しむことです。親自身が野球を心から楽しみ、子供との共通の話題として盛り上がることで、自然と親子の絆は深まります。練習や試合の行き帰りの車中で好きな野球選手のことを話したり、一緒に野球ゲームをしたり、時には笑い転げるような楽しい練習を取り入れたり…。野球が「やらされるもの」「つらいもの」ではなく、「心から楽しいもの」であると感じられる環境が、子供の野球への情熱を育み、継続する力へと繋がる最大の秘訣なのです。

これらの関わり方を通じて、子供は「やらされる野球」から「自分で考えて行動する野球」へと移行し、本当の意味での成長を遂げていくことでしょう。

40歳を見据えた継続への意識 – まだまだ進化の途中

松葉投手は、2024年のインタビューで自身のキャリアについてこう語っています。

「年齢的にもベテランになってきた。来年さらに頑張ることができれば、40歳までの道もまた開けてくる。しがみついてやっていきたい」[18]

この言葉には、現状に満足せず、常に高みを目指し続ける彼の強い意志が表れています。34歳で迎えた2025年シーズンに、リーグトップタイの7勝を挙げる[3][4]という圧巻のパフォーマンスは、まさにその言葉を有言実行している証です。

彼の活躍は、年齢を重ねることが必ずしも衰えを意味するのではなく、経験と工夫、そして飽くなき探求心があれば、人間は進化し続けることができるという可能性を示しています。少年野球の子供たちにとっても、「まだまだ上手くなれる」「もっと成長できる」という希望を与えてくれるはずです。

松葉投手の「今年は俺だ!」という2025年シーズンにかける意気込み[20]は、単なる個人的な目標ではなく、彼が野球を通じて体現しようとしている「挑戦し続けることの価値」を象徴しているのかもしれません。その姿は、野球に携わる全ての人々にとって、かけがえのない励みとなるでしょう。

まとめ:松葉貴大投手から学ぶ「長く続ける」ための金言 – 野球を通じた人間的成長

中日ドラゴンズの松葉貴大投手のプロ野球人生は、単なる一アスリートの成功物語として片付けられるものではありません。それは、自身の能力を冷静に分析し、常に課題を設定し、そして地道な「工夫」と不屈の「継続」によって道を切り拓いてきた、一人の人間の成長の記録そのものです。

平均的とも言える身体能力や球速であっても、深い洞察力、飽くなき探求心、そして強靭な精神力があれば、トップレベルで輝かしいパフォーマンスを発揮できることを、彼はその左腕で証明し続けています。

松葉投手のキャリアから得られる教訓は、少年野球に取り組む親子にとって、計り知れないほど普遍的な価値を持っています。

- 「工夫」の重要性: 球速がなくても、コントロールや多彩な変化球、緻密な配球といった「工夫」で強打者と渡り合えること。そして、VBTのような最新理論にも挑戦し続ける探求心。

- 「継続」の力: 高校時代の肘の故障や打撃投手からの再起、プロ入り後の苦難を乗り越えてきた「諦めない心」。そして、「我慢」の精神でピンチを切り抜け、常に高みを目指す向上心。

- 親のサポート哲学: 技術指導に偏らず、子供の主体性を尊重し、野球を楽しむ環境を提供すること。そして、子供の一番の理解者であり、最高のサポーターに徹すること。

これらの教訓は、8割の力で投げるという具体的な技術論から、怪我という逆境を乗り越える心の強さ、そして子供の個性を最大限に引き出す親の子育て哲学にまで及びます。

松葉貴大投手の姿は、野球が単に技術や戦術を競うスポーツであるだけでなく、困難に立ち向かう勇気、目標を達成する喜び、仲間と協力することの大切さ、そして何よりも自分自身を深く理解し成長させるための、優れた人間教育の場であることを、私たちに改めて教えてくれます。

彼の野球への真摯な向き合い方、そして進化し続けるその姿勢を学ぶことは、少年野球の子供たちが一人の野球選手として、そして一人の人間として大きく成長するための、確かな道標となるはずです。

この記事が、松葉投手のように長く輝き続け、野球を通じて豊かな人生を歩むための一助となれば、これ以上の喜びはありません。頑張れ、未来の野球選手たち!そして、それを支える全てのパパさん、ママさん!