あの選手も夢中になった!プロ野球選手の「野球センス」を育む少年時代の遊び5選

あの選手も夢中になった!プロ野球選手の「野球センス」を育む少年時代の遊び5選

「うちの子、もっと運動神経が良かったらなぁ…」

「野球の練習ばかりさせているけど、これでいいんだろうか?」

「プロになるような子って、やっぱり小さい頃から野球漬けなのかな?」

少年野球にお子さんが打ち込んでいると、親としてこんな疑問や悩みが尽きないですよね。特にご自身が野球未経験のパパさんなら、どうサポートしてあげるのが正解なのか、迷うことも多いのではないでしょうか。

実は、多くのプロ野球選手たちの少年時代を紐解くと、意外な事実が見えてきます。彼らは必ずしも「野球漬け」のエリート街道を歩んできたわけではないのです。

この記事のポイントを、まずはこちらの音声(約6分半)でサクッと聴いてみませんか?

いかがでしたでしょうか。

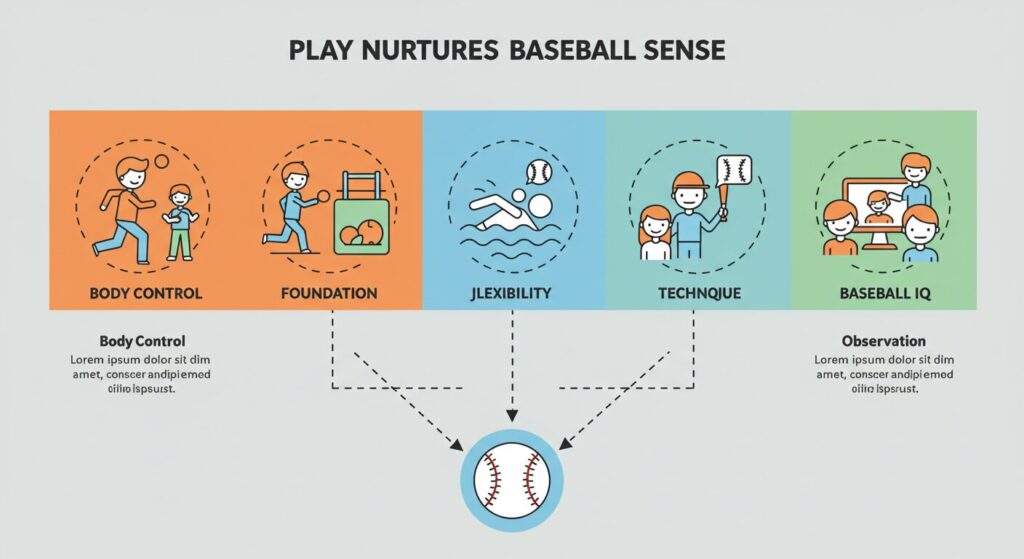

音声でご紹介した通り、プロ選手たちの驚異的な身体能力や、いわゆる「野球センス」は、意外にも野球以外の多様な「遊び」に夢中になる時間の中で育まれていたのです。

ここからは、音声でお伝えした内容をさらに深掘りし、

- なぜ「遊び」が野球の上達に重要なのか、その科学的な理由

- プロ野球選手たちが実践していた、具体的な遊びとその驚きの効果

- 明日から親子で楽しみながら実践できる、運動能力向上のヒント

などを、具体的なエピソードを交えて徹底解説していきます。

「練習」という言葉の代わりに「遊び」というアプローチで、お子さんの無限の可能性を引き出すお手伝いができれば嬉しいです。ぜひ最後までお付き合いください。

なぜ「野球以外の遊び」が重要なのか?プロの少年時代が教えてくれること

本格的な遊びの紹介に入る前に、まずは「なぜ野球以外の遊びがそれほどまでに大切なのか」という根本的な理由を、3つの視点から掘り下げていきましょう。

「野球漬け」という幻想:才能の開花は人それぞれ

「プロ野球選手になる子は、物心ついた頃から野球一筋で、他の子とはレベルが違った」——。そんなイメージ、ありませんか?しかし、それは必ずしも正しくありません。

例えば、福岡ソフトバンクホークスで活躍した川崎宗則選手は、高校時代まで全国的には無名の存在でした。しかし、そのずば抜けた身体能力と野球を楽しむ天性の明るさがスカウトの目に留まり、プロへの扉を開きました。

「小学生の頃は剣道に打ち込み、野球を始めたのは中学からだった」というドラフト上位指名の選手もいます。彼らの同級生は口を揃えて「確かに上手かったけど、プロ確実とまでは思わなかった」と証言します。

つまり、才能が開花するタイミングは、人それぞれ全く違うのです。

本当に重要なのは、練習を強制されることではありません。福岡ソフトバンクホークスの今宮健太選手は、練習のない日も遊びといえば野球ばかり。父親から練習を課されたことは一度もなかったそうです。彼を突き動かしたのは、親の期待ではなく、「野球が好きで好きでたまらない」という純粋な探求心でした。

幼少期に特定のスポーツだけに特化させることが、成功への唯一の道ではない。むしろ、様々な経験を通じて野球の楽しさを見出すことこそが、子どもの自主性を育み、長く競技を続けるための原動力になるのです。

「野球センス」の正体とは?遊びで伸ばせる後天的な能力

野球ではよく「あいつはセンスがある」という言葉が使われます。この「センス」とは、一体何なのでしょうか?

スポーツ科学を専門とする東京農業大学の勝亦陽一教授は、野球におけるセンスを**「目や耳で感じた情報を脳で処理し、状況に応じて最も適切な行動を選び、実行できる能力」**と定義しています。

これは、生まれ持った身長や体格とは異なり、後天的に、誰でも伸ばすことができる能力です。そして、このセンスを磨く最高のトレーニングの場こそが「遊び」なのです。

なぜなら、遊びの中では「次にどうなるか」「どう動けば相手を出し抜けるか」を常に自分で考え、判断し、行動する必要があるからです。コーチから指示された動きをこなすだけの反復練習では、この「主体的に考え、行動する力」はなかなか身につきません。

鬼ごっこで鬼の動きを予測したり、ドッジボールでボールの軌道を読んで避けたり…。こうした試行錯誤の繰り返しが、野球における一瞬の判断力、つまり「野球センス」を養っていくのです。

運動神経が決まる!「ゴールデンエイジ」に多様な動きを

子どもの成長において、**「ゴールデンエイジ」**と呼ばれる非常に重要な時期があるのをご存知でしょうか?

- プレ・ゴールデンエイジ(5〜8歳頃):神経回路が急激に発達し始め、様々な動きを吸収する準備段階。

- ゴールデンエイジ(9〜12歳頃):神経系の発達がほぼ100%に達し、動きの習得能力が人生で最も高まる「即座の習得」が可能な時期。

この時期に、特定のスポーツの動きだけでなく、走る、跳ぶ、投げる、捕る、バランスをとる、体をひねる…といった多種多様な動きを経験することが、その後の運動神経の土台を決定づけると言っても過言ではありません。

かつての子どもたちは、木登りや泥んこ遊び、不安定な場所での冒険といった外遊びの中で、これらの動きを自然と身につけていました。しかし、外で遊ぶ機会が減った現代では、意識的に多様な運動を取り入れる必要があります。

このゴールデンエイジに様々な遊びを経験させてあげること。それが、お子さんの身体能力を最大限に引き出すための、親ができる最高のプレゼントなのです。

あの選手も夢中になった!野球が上手くなる「最強の遊び」5選

お待たせしました。ここからは、プロ野球選手たちが少年時代に夢中になり、その後の野球人生の礎を築いた「最強の遊び」を5つ、具体的なエピソードと共に紹介していきます。

1. 鬼ごっこ|野球の基本が詰まった万能トレーニング

「え、鬼ごっこ?」と侮ってはいけません。鬼ごっこは、専門家や元プロ選手たちが口を揃えて「最強の遊び」と絶賛する、まさに万能トレーニングなのです。

鬼ごっこで養われる野球スキル

鬼ごっこには、野球に必要な動きの要素が凝縮されています。

- 瞬発力・加速力:鬼から逃げる、仲間を捕まえるための一歩目のスタートダッシュ。

- 俊敏性(アジリティ):急な方向転換、切り返し、ストップ&ゴー。

- 状況判断力・予測能力:鬼や他の人の動きを瞬時に読み、逃げるルートや捕まえる戦略を考える。

- 周辺視野:鬼の位置だけでなく、仲間や逃げ場の位置を同時に把握する能力。

- 持久力:夢中で走り回ることで、心肺機能が自然と高まる。

これらはすべて、盗塁のスタート、打球への反応、巧みなベースランニング、連携プレーといった野球のあらゆる局面に直結するスキルです。

プロの声:元盗塁王・聖澤諒氏も認めるその効果

東北楽天ゴールデンイーグルスで盗塁王に輝いた聖澤諒さんは、鬼ごっこを**「子どもの運動神経の発育の面で大変理にかなった素晴らしい遊び」**と高く評価しています。

単調な全力疾走を繰り返すよりも、子どもたちが楽しみながら熱中できる鬼ごっこの方が、体だけでなく「頭」も使うため、野球センスと体力を同時に向上させるのに非常に効果的だというのです。元読売ジャイアンツの篠塚和典さんも、「鬼ごっこやかくれんぼで反射神経が鍛えられる」と証言しています。

親子でできる!鬼ごっこバリエーション

いつもの鬼ごっこに少しルールを加えるだけで、さらに野球に役立つトレーニングになります。

- しっぽ取り鬼:ズボンにしっぽ(タオルやハンカチ)をつけ、それを取られたら負け。捕まえるために相手の動きに集中し、腰を低くして動く練習になります。

- 高鬼・氷鬼:高い場所にいれば安全、タッチされたら凍る、といったルールを加えることで、より戦略的な思考が求められます。

- 色鬼:鬼が指定した色に触っていれば安全。周りを素早く見渡し、判断する能力が養われます。

広い公園で、ぜひ親子で全力の鬼ごっこを楽しんでみてください。お子さんの意外なスピードや機転に驚かされるかもしれませんよ。

2. 水泳|大谷翔平も実践した体幹と柔軟性を育む全身運動

野球は、投げる、打つといった片側の筋肉を酷使する「偏った」動きが多いスポーツです。そのため、身体の左右のバランスを整え、全身をバランスよく鍛えることが怪我の予防やパフォーマンス向上に不可欠。そこで絶大な効果を発揮するのが**「水泳」**です。

なぜ水泳が野球選手に良いのか?

水泳が野球にもたらすメリットは計り知れません。

- 強い体幹の育成:水中で姿勢を保とうとすることで、インナーマッスルが自然と鍛えられます。安定した投球フォームや力強いスイングの土台となる体幹は、野球のパフォーマンスの根幹です。

- 肩甲骨の可動域向上:クロールや背泳ぎで肩を大きく回す動きは、まさに理想的なストレッチ。しなやかな腕の振りに不可欠な、肩甲骨周りの柔軟性を高めてくれます。

- 全身の筋力バランス:水の抵抗を受けながら手足を動かすことで、全身の筋肉をバランス良く使うことができます。

- 心肺機能の向上:言わずと知れた持久力トレーニング。試合終盤でもバテないスタミナを養います。

- 怪我のリスクが低い:浮力があるため、関節への負担が少なく、成長期の子どもにとって安全な運動です。

水泳経験のあるプロ野球選手たち

驚くほど多くのトッププロ野球選手が、少年時代に水泳を経験しています。

- 大谷翔平選手:幼稚園年長から小学校5年生までスイミングスクールに通い、高校のコーチから「水泳でオリンピックを目指せる」と言われるほどの実力でした。

- 藤浪晋太郎投手:2歳から水泳を始め、「水泳のおかげで関節が柔らかくなった」と語っています。

- 前田健太投手、菅野智之投手、佐々木朗希投手、小林誠司選手など、枚挙にいとまがありません。

彼らが口を揃えて語るのは、「水泳が肩周りの柔軟性や体のバランス感覚を養ってくれた」という感謝の言葉です。

野球との両立のポイント

野球と水泳の両立は、お子さんにとって最高の組み合わせの一つです。ポイントは、水泳を「トレーニング」と気負わせるのではなく、「楽しい習い事」「リフレッシュの時間」として捉えさせてあげること。週に1回程度でも、継続することで大きな効果が期待できます。

3. 多様な球技|ボール感覚と「読む力」を磨く

野球が上手くなるためには、野球ボールだけに触れていれば良いというわけではありません。大きさ、重さ、弾み方の違う様々なボールで遊ぶ経験が、ボールを巧みに操る感覚(ボールハンドリング)や、複雑な軌道を予測する能力を養います。

サッカー・バスケで養う視野の広さ

北海道日本ハムファイターズの松本剛選手は、小学生時代にサッカーやバスケットボールに親しんだ経験が「味方にパスを出す際に、お互いの位置関係などを感じ、状況を把握することで視野の広さにつながる」と語っています。

メジャーリーグで活躍するダルビッシュ有投手も、サッカー選手だったお父さんの影響で幼少期はサッカーに親しみ、その後バスケットボールも経験しました。

これらの球技は、常に味方と相手の位置を把握し、スペースを見つけ、パスコースを読むといった、野球の守備における状況判断能力と通じるものがあります。

ドッジボールで鍛える瞬発力と投力

阪神タイガースの森下翔太選手が子どもの頃に得意だったのがドッジボール。投げる、捕る、避けるという野球の基本動作が詰まったドッジボールは、楽しみながら瞬発力や判断力を鍛えるのに最適です。

特に、飛んでくるボールに対して**「捕るか、避けるか」を瞬時に判断し、体を反応させる**訓練は、打席でのボールの見極めや、守備での打球処理にも活きてきます。

いろいろなボールでキャッチボール!篠塚和典流「感覚」の磨き方

天才的なバッティングで知られた元読売ジャイアンツの篠塚和典さんは、息子さんに新聞紙を丸めたボールを自分でトスして打たせる練習をさせていたそうです。

軽いボール、重いボール、大きなボール、小さなボール…。様々なボールでキャッチボールをするだけでも、神経に最高の刺激を与えるトレーニングになります。ボールとの距離感、軌道の違いを感じ取ることで、身体を巧みにコントロールする能力が磨かれていくのです。

4. 模倣(まね)遊び|見て学ぶ、最強のイメージトレーニング

子どもは「真似の天才」です。優れた選手のプレーを「観て」、それを「真似る」ことは、技術を習得する上で非常に効果的な方法です。

今宮健太選手に学ぶ「観察眼」の育て方

卓越した守備技術と打撃センスを誇る今宮健太選手は、幼い頃から大のプロ野球ファン。テレビで観た選手のプレーを、無意識のうちに再現しようとすることで、非凡な技術を身につけました。家族が気づかないようなバットの微妙な変化を指摘するなど、子どもの頃から驚異的な観察眼を持っていたと言います。

この「観て学ぶ力」は、ただ漠然と試合を観るだけでは身につきません。**「あの選手はどうして打てるんだろう?」「どうやって捕っているんだろう?」**という好奇心を持って観ることが、観察眼を育てる第一歩です。

「〇〇選手ごっこ」が上達への近道になる理由

「大谷翔平選手になりきってスイングしてみよう!」

「今宮選手みたいに捕って投げてみよう!」

こうした「ごっこ遊び」は、子どもの脳内で理想の動きのイメージを豊かにし、実際の体の動きと結びつける手助けをします。トップアスリートの多くが、幼少期に「マネが上手だった」「イメージトレーニングをして遊んでいた」という共通点を持っています。

親子で野球中継を観ながら、「今のプレー、すごいね!真似してみようか」と声をかけてあげるだけで、お子さんの目は輝き、最高のイメージトレーニングが始まるはずです。

5. 自然の中での遊び・アスレチック|身体を思い通りに操る力を養う

現代の子どもたちに不足しがちなのが、自分の身体を思い通りに操る「コーディネーション能力」です。この能力は、不安定な場所や予測不能な状況で体を動かすことによって養われます。

篠塚和典氏が語る「木登り」の効果

篠塚和典さんが少年時代に熱中したのが「木登り」でした。隣の木に飛び移ったり、落ちないように必死で枝にしがみついたりする中で、関節の柔軟性(動的柔軟性)や強い握力が自然と身についたと振り返ります。

自分の手足だけで体を支え、バランスを取り、次の動きを考える。木登りは、全身の筋肉と神経を総動員する究極の遊びだったのです。

現代版の外遊び!公園の遊具やアスレチックを活用しよう

安全面から木登りが難しい現代では、公園の遊具やアスレチック施設がその代わりとなります。

- ジャングルジム:登る、降りる、ぶら下がる、くぐる。全身の筋肉とバランス感覚を使います。

- うんてい:握力、腕の力、リズミカルな体の移動。

- ブランコ:バランス感覚と体幹を鍛えます。

- アスレチック:丸太の橋を渡ったり、ネットを登ったり。不安定な状況で体をコントロールする能力が格段に向上します。

「あそこまで競争しよう!」と親子で挑戦すれば、楽しみながら最高のコーディネーショントレーニングになります。

(補足)リズムトレーニングという現代的アプローチ

福島県の強豪少年野球チーム「常磐キッズ」では、音楽に合わせて体を動かす「リズムトレーニング」を導入し、運動能力の向上を図っています。ラインに沿ってジャンプしたり、軽快なステップを踏んだり。楽しみながら身体の協調性を高めるこの方法は、現代の子どもたちにとって非常に有効なアプローチと言えるでしょう。

子どもの才能を「引き出す」親の関わり方とは?

ここまで、野球が上手くなる遊びを紹介してきましたが、最も大切なのは、親としてどう子どもと関わるかです。どんなに素晴らしい遊びや練習も、親の関わり方次第で薬にも毒にもなります。

絶対NG!練習の「強制」が野球嫌いを生む

「プロにさせたい」「勝たせたい」という親の思いが強すぎるあまり、過度な練習を「強制」してしまうこと。これが最も避けるべきことです。

親から「やらされる」練習は、子どもから野球の楽しさを奪い、自主性を損ないます。最悪の場合、大好きだったはずの野球が嫌いになってしまうことさえあるのです。

「教える」から「問いかける」へ。考える力を育むコミュニケーション

理想的な親の役割は、答えを一方的に教え込む「ティーチング」ではなく、子ども自身に考えさせ、答えを引き出す「コーチング」です。

「こう打て!」ではなく、「どうしたらもっと遠くに飛ぶと思う?」

「なんでエラーしたんだ!」ではなく、「今のプレー、どうすれば上手くできたかな?」

このように問いかけることで、子どもは自ら課題を見つけ、解決策を考える習慣が身につきます。この「考える力」こそが、試合の重要な局面で活きる本当の野球センスなのです。

親が一番のサポーター!今宮選手の親子のエピソードに学ぶ

最後に、素晴らしい親子のエピソードを一つ。

今宮健太選手が小学生の頃、練習から帰ってきても「まだ練習したい」と言い出すことがよくありました。そんな時、お母さんは嫌な顔一つせず、車のヘッドライトで庭を照らし、夜遅くまでティーバッティングに付き添ってくれたそうです。

親自身が野球を楽しみ、子どもの「やりたい!」という気持ちを心から応援し、サポートする。その姿勢が、子どもの中に「野球が大好き」という揺るぎない気持ちを育むのです。

親子でのキャッチボールや、今日紹介したような「遊び」の時間は、単なる練習ではなく、親子の絆を深めるかけがえのないコミュニケーションの時間になるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。プロ野球選手への道は、決して一本道ではありません。多くの選手が、少年時代の多様な「遊び」の中で、野球選手としてだけでなく、一人の人間として成長するための大切な土台を築いてきました。

| 遊びの種類 | 主な効果 | 関連するプロ選手の例 |

| 鬼ごっこ | 状況判断力、瞬発力、俊敏性、予測能力 | 聖澤諒、篠塚和典など多数 |

| 水泳 | 体幹、肩関節の柔軟性、持久力、全身バランス | 大谷翔平、藤浪晋太郎、前田健太など |

| 多様な球技 | ボール操作能力、視野の広さ、軌道予測能力 | ダルビッシュ有、松本剛、森下翔太など |

| 模倣(まね)遊び | 観察眼、イメージ力、技術の吸収促進 | 今宮健太など |

| 自然・アスレチック | 身体の調整力、バランス感覚、動的柔軟性 | 篠塚和典など |

この記事で紹介した遊びは、どれも特別な道具や場所を必要としないものばかりです。大切なのは、目先の勝利や技術的なことばかりにとらわれず、お子さんが心から「楽しい!」と感じる時間を親子で共有することです。

その笑顔と夢中な時間の中にこそ、お子さんの運動神経と野球センスを爆発的に伸ばす、最高のカギが隠されています。

さあ、今度の週末は、お子さんと一緒に公園で全力の鬼ごっこをしてみませんか?